P基于迁移模型的土壤与地下水环境的综合利用风险标准评估

摘 要:本研究以某化工企业为例,采用多层次土壤和地下水修复目标值计算模型(P20模型),结合实地监测数据和污染物迁移模拟,对场地进行了综合环境风险评估。研究采集了地下水样品,并通过对苯、氯苯、1,4-二氯苯等污染物的监测,发现区域内地下水受到较为严重的化学污染。通过Ogata Banks和Domenico模型的应用,模拟了污染物在地下水中的迁移趋势,为场地的治理与修复提供了科学依据。

关键词:迁移模型,土壤与地下水环境,综合利用,风险标准评估

DOI编码:10.3969/j.issn.1002-5944.2024.20.033

0 引 言

环境污染特别是由化工产业引起的土壤和地下水污染问题,不仅影响公众健康,也对生态系统构成长期影响。针对化工企业特有的污染特征,开展土壤与地下水污染的风险评估,制定相应的修复目标和策略至关重要。本研究利用暴露概念模型和风险评估模型,针对某具体化工企业进行了详细的案例研究,以期找出有效的污染控制和修复方法,确保环境和公众健康安全。

1 材料与方法

1.1 研究区概况

研究对象为某化工企业,总占地面积约85,476m3,研究区域布局如图1所示。企业布局包括六个主要功能区:生产车间、包装车间、行政办公楼、污水处理设施、农药生产车间及原材料储存区。生产成品涉及的工艺原辅料包括苯、乙苯、氯苯及氯仿等,存放于密封罐中,位于原料及成品储存区域。主要生产活动集中在生产车间、包装车间及农药生产车间,产出产品包括甲胺磷类农药、氯碱化工产品及醚醛类化学品。在实地考察过程中,发现生产及储存区域存在明显刺激性气味。由于长期生产和储存操作,原材料及成品可能发生泄漏,导致潜在的土壤及地下水污染风险。

1.2 样品采集与分析

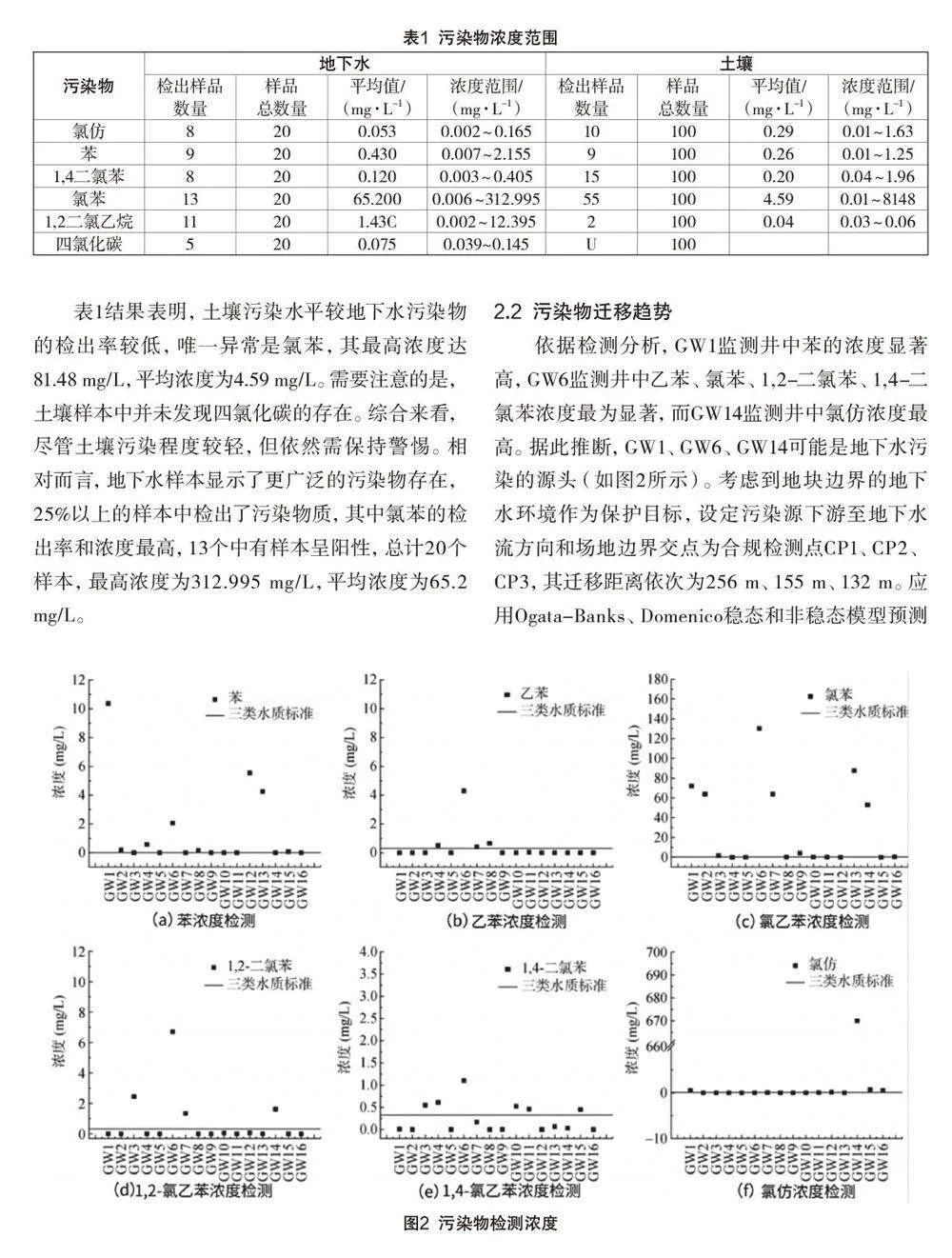

本研究共配置16座地下水监测井(如图1所示),共在进行样本采集时,所安置的滤水管位于地面下方9~15米处,而获取地下水样本的深度定在了地面下13~15米的粉土层区域,每次采集作业会连续取得两个并行样本。所采集的样本在4℃的低温环境下保存,并确保在24小时内运送至实验室进行检测。主要检测项目为挥发性有机化合物,分析方法依照GB/ T 14848—2017《地下水质量标准》进行。所有污染物的最小检测浓度设置为0.5μg/L,在实验室分析前还会进行空白样本的加标回收实验,以确保苯系物及氯代有机物的加标回收率控制在85%~95%之间,且相对标准偏差需保持在15%以下。地下水样本中确认存在的污染物质主要有苯、1,2-二氯苯、乙苯、氯苯、1,4-二氯苯和氯仿。

1.3 模拟分析方法

1.3.1 暴露概念模型

暴露概念模型阐述了场地污染源、暴露途径以及受体间的相互关系。如图1所示,工厂车间、污水处理厂及原料与产品储存区均可能构成潜在的污染源。细部分析表明,污染物可能通过渗透进入地下水系统,并随水流方向向邻近水体迁移,从而对水质环境构成威胁[1]。然而,目前尚未明确场地周边地下水与外围地表水之间的水文联系,因此出于预防原则,应将场地周边地下水视为保护受体,并将距离场地边界水环境最近的位置确定为合规点,以便进行有效的监测和管理。

1.3.2 风险评估模型

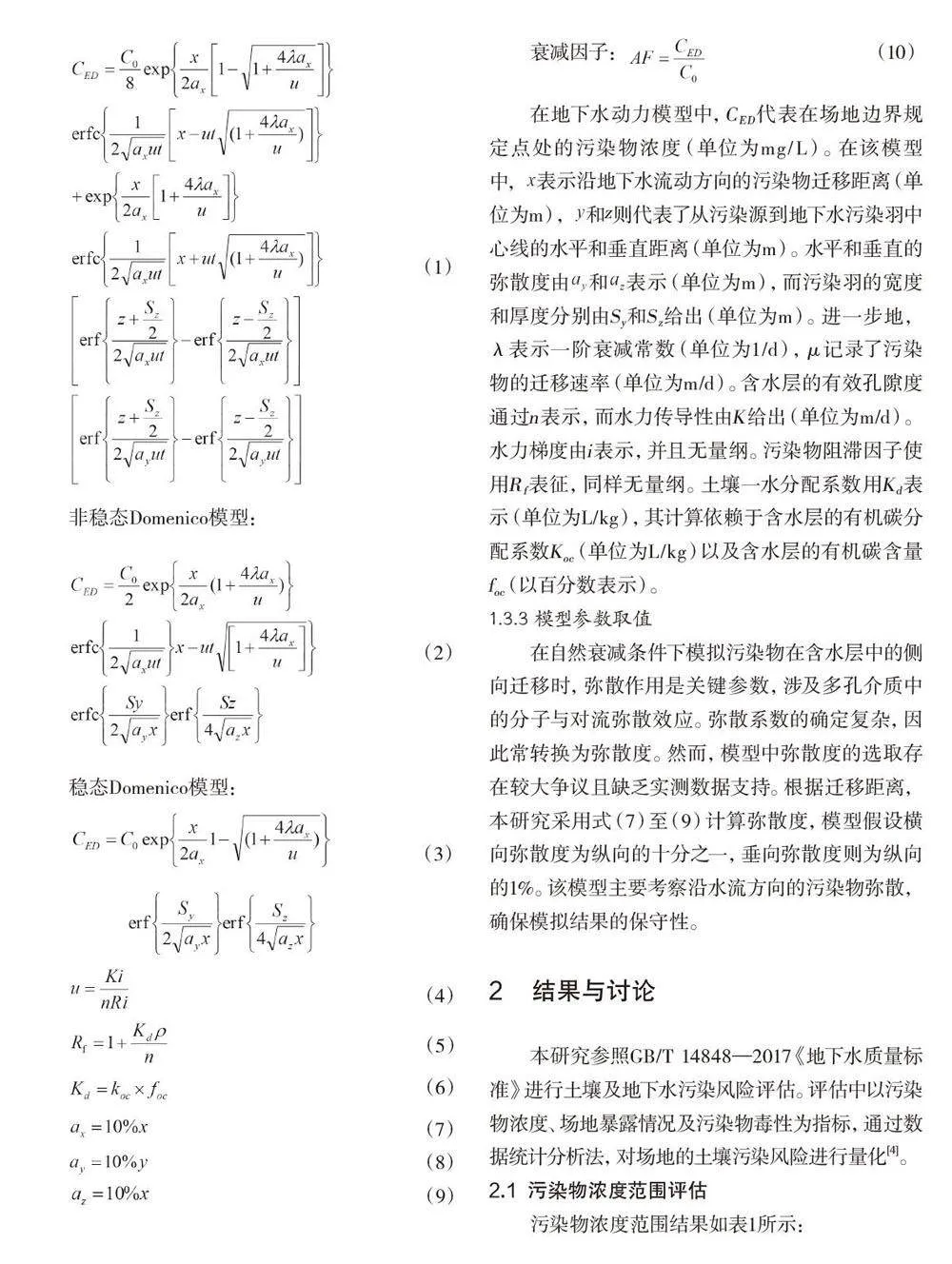

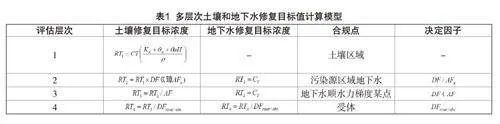

P20模型建立了多层次土壤及地下水修复目标值,适用于终止外部污染的场景,其中污染源假设为常量,污染物浓度稳定。且该模型不适用于源头处污染物浓度变动的无限污染源环境。模型根据污染源到受体的传输途径可分为四级(如表1所示),每级依迁移途径设定不同修复目标值。土壤评估中,第一级基于土壤—水相分配导出修复目标;第二级加入包气带土壤淋溶考量,同时地下水目标值对应水环境质量标准;第三级涉及饱和带中污染物随地下水侧移;第四级考虑水环境中的稀释影响。地下水风险评估以水质保护标准为基准,从第二级起评估,目标值随层次递增。该模型专注于高风险区域,平衡经济与环保效益。地下水模型的假设包括:土壤无污染,以及地下水污染物主要经由稀释、吸附、降解和弥散等过程迁移[2]。

注:Kd(土壤—水分配系数,L/kg)根据污染物特性采用不同的计算方法。对于非极性有机物,其计算公式为Kd=koc×foc,其中koc代表有机质分配系数(L/kg),foc为有机质含量(%表示)。其他关键参数包括:θw为孔隙水体积比(无量纲)、θa为孔隙空气体积比(无量纲)、ρ为土壤容重(g/cm3)、H为亨利定律常数(无量纲)、CT 代表水质标准(mg/L)。RTi指第i 层评估的修复目标值(mg/L)。此外,DF表示稀释因子(无量纲),AF 和AFu分别为饱和区和非饱和区的衰减因子(无量纲),DFriver/abs为受体内的稀释因子(无量纲)。

第二层地下水修复目标值推导:在进行针对场地边界下方水体的保护与修复目标的设立时,首步乃将目标定量化为特定的地下水质量标准浓度。继而,对比该域内所监测到的污染物质最高浓度与前述修复目标值。若存在超标情形,则需实施必要的修复策略或转入更深层次的评估阶段——此阶段可能涉及进一步的调查研究,对于本土标准尚未明确规定的指标,则可参照欧美等地区的相关水质标准予以借鉴[3]。

第三层地下水修复目标值推导:英国OgataBanks和Domenico的经典解析模型优化了污染物迁移过程的描述,为污染物浓度预测及第三层级修复目标值的设定提供了理论依据。该评估级别基于第二级评估,并在原场地边界设置监测点,使用溶质迁移模型预测污染物在边界的浓度分布。模型中采用的解析公式(式1-3),反映了含水层中污染物的迁移速率通常低于达西速率,因其会受到有机碳的吸附影响。污染物迁移速率及阻滞因子的计算(式4-6)也被详细论述。融合式(1-9),衰减因子是通过式(10)推算得出,进一步用以指导第三层次的修复目标值设定。

OgataBanks模型(非稳态):