先生,我还记得您

人物坐标:六年级上册第八单元

遇见1892年的鲁迅,那时的他还叫周樟寿,就读于绍兴寿镜吾开设的私塾—— 三味书屋。

遇见1898年的鲁迅,那时的他离开家乡的三味书屋,进入金陵的新式学堂——江南水师学堂,改名为周树人。

遇见1918年的鲁迅,周树人首次以“鲁迅”为笔名,在《新青年》上发表中国现代文学史上第一篇用现代体式创作的短篇白话文小说《狂人日记》。

遇见鲁迅,遇见著名文学家、思想家、民主战士,也是五四新文化运动的旗手,中国现代文学的奠基人。

一日清晨,我端坐在书桌前,看着桌上工工整整,微微翘起了一个小角的作文纸,轻声读出了上面的内容。

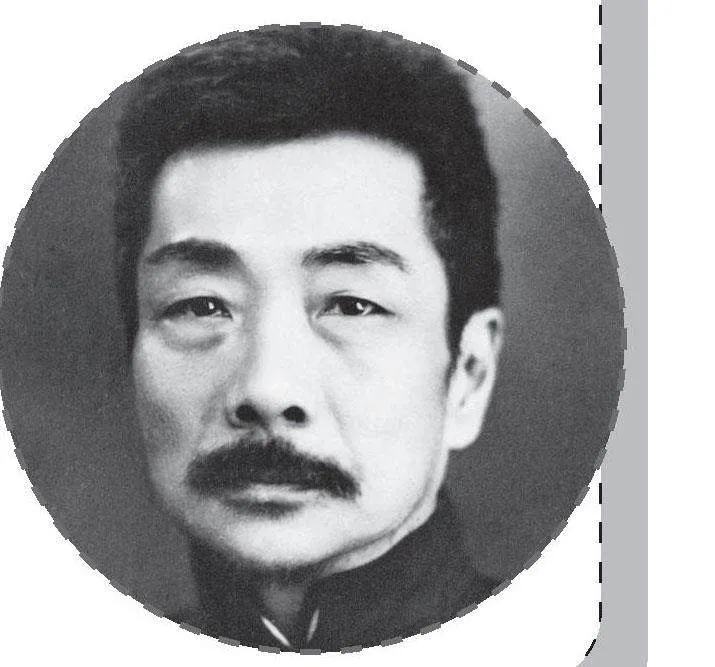

“文章颇有深度,思想见解独到,文笔流畅,实乃佳作。”身后突然响起了一道声音。我猛然回头,是熟悉却又陌生的脸庞,我只在课本上见到过他。

“先……先生!您……您是鲁迅先生!”我忍不住惊叫起来,使劲搓了搓眼睛,确定自己没有看错。那张熟悉得不能再熟悉的面孔,我怎会认错?

“无须大惊小怪,世事皆有其因,淡定看待即可。”鲁迅先生微微一笑,“闻君欲见,故我自来。”

我激动得不知该怎么做,我害怕这是梦境,又害怕醒来。我不明白鲁迅先生为何会站在我的身后,但我现在也并不想明白,我现在只想向先生请教一些问题。

“周末时光本该悠闲,但我却对着作文题目一筹莫展。鲁迅先生,您的文章写得那么好,请问您是怎么做到的?”我问出了心底最想问的问题。

“作文,以情为根,以理为枝,以词为叶,以结构为框架。情感真挚,道理深刻,词汇丰富,结构严谨,则文章自然而成。”鲁迅先生对我说。

“不过,周末竟仍需作文?真是让人意想不到。既然是任务,那便尽力完成吧。”鲁迅先生突然主动问我问题,我愣了一下,一时不知如何回答。

“鲁迅先生!”我恭恭敬敬地回答,“这篇作文不是老师布置的任务,是我自己单独写的,我要‘内卷’,比过他们。我要偷偷生根发芽,长得比其他人都要高大!鲁迅先生,您是怎么看待‘内卷’的呢?”

“‘内卷’,实乃社会之病态。人们为了争夺有限的资源,不惜付出更多的努力和代价,最终导致所有人都处于高压和疲惫状态。这种现象不仅违背了社会进步的初衷,也剥夺了人们追求幸福和自由的权利。故我们应寻找更好的方法,使每个人都能得到应得的资源和机会,实现真正的公平和进步。”

我愣了一下,没想到鲁迅先生会说出这样的话。我的思绪开始混乱,无数条线索连成一条线,却又在顷刻间缠成一团。

“汝虽年幼,然心智成熟,洞悉世间百态。”鲁迅先生摸了摸我的脑袋,继而说道,“若君有疑,尽可提出,吾必竭力解答。”

“鲁迅先生,您爱‘吃瓜’吗?”

“我虽爱吃水果,但唯独对瓜类不甚感兴趣。或许是因为瓜类过于甜腻,或许是因为我对瓜类的口感不太适应。总之,我对瓜类并无太多好感。”

鲁迅先生所说的“吃瓜”非彼“吃瓜”,我为他解释道:“先生,您不知道吧?最近这些年,火起来了一种叫网络的东西。‘吃瓜’就是一个网络词,意思是热爱‘八卦’,遇事特别爱去凑热闹,不是吃水果。”

“哈哈,科技之发展,日新月异,非吾等昔日所能想象。吾虽忙于写作,未曾过多关注科技,然亦知其进步之速,令人惊叹。”鲁迅先生突然笑了起来,似乎想到了开心的事。

“吾之离去,虽已日久,然吾记忆如昨,人们对吾可有思念?”鲁迅先生也对我抛出了疑问。

鲁迅先生说的话很深奥,我多是靠猜的,可这一句话,我却明明白白地听懂了——意思大体是:我这么多年不在,不知还有没有人记得我?

“先生,我们怎么会忘了您呢?您在我们心中的形象就如巨人一般高大!”我激动地说。

“吾以为,人之记忆,有时湍急,有时平缓,有如流水。幸而吾之存在,犹如巨石投入湖中,虽巨石沉底,然波纹犹在。”鲁迅先生缓缓转过身,背对着我,仿佛背负着整个时代的沉重。身上闪烁着神圣的光芒,那是他坚定的信念和无畏的勇气。那一刻,他仿佛天神下凡。

“相比被忘却,我更想永远留在人们心中,与这个时代、这个社会共同奋斗,共同进步。”说着,鲁迅先生朝着门外走去。我知道,鲁迅先生一旦离开,我便可能再也见不到他了,但我没有第一时间去追他。我知道,就算我真的把他留下了,那就是真实的吗?

鲁迅先生就要离开我的视线了,我突然想到了什么,猛地冲上前,拉住鲁迅先生的衣袖。鲁迅先生错愕地回头看向我,他没有说话,只是用疑惑的眼神望着我。

“先生,我会一直记得您!”说罢,我便松开了双手。鲁迅先生走了,却没走出我的心中。在我心里,他还活着,一直活着。

或许这只是我的一个梦境,但鲁迅先生的光芒却真实地闪烁着。

(指导老师:田桂芳)

作文背后的故事

在众多英雄当中,我最熟悉且最想写的就是鲁迅。我曾阅读过鲁迅的书,内容虽然深奥,但是细心品味后一定会发现藏在当中的深意,让人无法自拔。为了这篇文章,我专门去网上查了鲁迅的资料,却还是觉得不够。有一天我想:如果我能见到鲁迅就好了。突然,我似乎找到了灵感,我为何不写我在现实生活中遇到鲁迅呢?和鲁迅先生谈话,模仿鲁迅先生的说话风格,这一定会很有趣吧!(张艺馨)

- 新作文·小学高年级版的其它文章

- 答读者问

- 写好“英雄”,“我”有妙招

- 行万里路

- 唱响未来歌

- 纪念馆奇妙游

- 妈妈,这盛世如您所愿