哈布斯堡的黄昏

2014年12月,德语原版音乐剧《伊丽莎白》(Elizabeth)(下称“音乐剧版”)曾作为上海文化广场的年末大戏首次来到中国,连演40场。阔别十年后,《伊丽莎白》以全新制作的音乐会形式回归(下称“音乐会版”),再度登陆上海文化广场的舞台,从8月29日一直演到9月15日。伊丽莎白的扮演者安妮米可·凡·丹(Annemieke van Dam)曾在5个国家的18个城市用3种语言演绎《伊丽莎白》。新任死神卢卡斯·迈尔(Lukas Mayer)则是这一角色最年轻的扮演者。曾在2012年《伊丽莎白》20周年纪念演出中与安妮米可合作,并于2014年参加《伊丽莎白》上海演出的德语音乐剧明星马克·赛博特(Mark Seibert)也参演了部分场次。

舞美的变化

音乐剧版舞台的构建具有寓意。通行的演出版本中,太后与幕僚联手设计离间国王夫妇,驾着木偶马匹的大臣在灯光交错的棋盘舞台上进行政治博弈。咖啡馆中民众在驾着“碰碰车”嬉闹的同时热议王室新闻与时政,宛如一幅生动的社会画卷。伍尔芙夫人的高级妓院里风情万种的女郎在转盘似的格子间诱惑客人,伍尔芙夫人倚靠在巨大收银机的道具上,展现其贪慕钱财的品性。死神驾着华丽的黄金马车从黑暗中降临,如幽灵般无处不在,暗喻其黑暗君王的身份。

2022年《伊丽莎白》在美泉宫举办30周年纪念演出,两侧的大型LED屏幕展示故事背景,比如戴着王冠的骷髅与奥匈帝国的国徽双头鹰,令观众沉浸在那个王权与死亡交织的世界里。此次上海演出基本复刻了美泉宫的乐队编制和布景,主要依赖一块巨型LED屏幕作为背景,并对画面进行了升级。舞台上抢眼的大屏幕让观众感受到视觉的震撼。少女伊丽莎白与父亲对话时,屏幕上显现其故乡自然山川的景色,反映了伊丽莎白蓬勃的生命力。一些画面从王后的折扇汲取灵感,蓝色碎钻图形构成的扇子与咖啡馆场景中扇形报纸和展现王室生活的旧照片交错出现,仿佛重现了记忆的碎片。梅耶林事件发生时,太子自尽时飞溅的鲜血化为墨色出现在屏幕上,展现了肃杀的气氛。

rKlYH6mRXECYGl7znDms3g==

rKlYH6mRXECYGl7znDms3g==舞台竖立的支架可作为辅助的实体道具,比如伊丽莎白时代的秋千架、做体操的吊环以及悬挂告示的门框。还可以具有多重寓意,如代表王室束缚与宫廷的规训。它作为画框时,定格了王后一身白色纱裙的绝美瞬间,宛如一幅精美的油画。它化身为镜子时,既是人物心灵的投影,也预示太子鲁道夫与伊丽莎白王后之间那道无形的隔阂,赋予整个表演更多的层次与深度。

本次上演的音乐会版本也保留了剧版的舞蹈。开场时抽搐扭动着僵硬舞蹈的亡灵呢喃着王后的名字从门框中走出,仿佛跨越了生与死的界限,仍然保留了提线木偶般的僵硬舞姿。举行王室婚礼时,演员机械般的动作搭配冷色调灯光,渗透出一丝鬼魅的氛围。《牛奶》一曲中,愤怒的平民挥舞着空空如也的奶桶,痛斥王室的失职。《阴霾渐袭》一幕中,死神则挥舞着马鞭展现音乐剧版“死神驾辕”的意象。两位死亡天使攀爬到支架门框上面助势,身穿黑色连衣裙的合唱演员也展现了仿佛为死神所操控的僵硬舞姿。

人物塑造的变化

作曲家西尔维斯特·里维(Sylvester Levay)的音乐再次在上海文化广场响起,观众也再次目睹了一个追求自由的灵魂如何在奥地利宫廷的重重束缚中奋力挣扎,犹如一只海鸥试图冲破牢笼。几乎每一版的伊丽莎白与死神的扮演者都对这个角色带有独特的解读。不同演员之间碰撞出的火花,总能使人眼前一亮。1992年初版琵雅·道韦斯(Pia Douwes)饰演伊丽莎白,乌韦·克罗格(Uwe Kr?ger)饰演死神,两人的表演相辅相成。琵雅的身材纤细而修长,完美展现了女王般的气场与刚毅;而乌韦散发出中性的气质。初版的死神具有神秘而诱人的魅力,冷酷的外表下蕴藏着如丝绒般的声音,透着一种悲悯的情怀。王后的声音刚柔并济,令人无法忘怀。这部剧也对太子的形象进行了艺术化加工。根据真实历史,他私生活混乱,风流成性。音乐剧将太子作为伊丽莎白的缩影来呈现。初版的太子在《镜子》一幕中表现出了较多情绪波动,比如哽咽和抽泣,让人动容,后来的版本声音演绎更为流畅。初版《阴霾渐袭》的旋律较为柔缓,死神安慰鲁道夫时更为柔和,明亮的高音与鲁道夫带有哀愁的低音交织在一起,别有一番韵味。

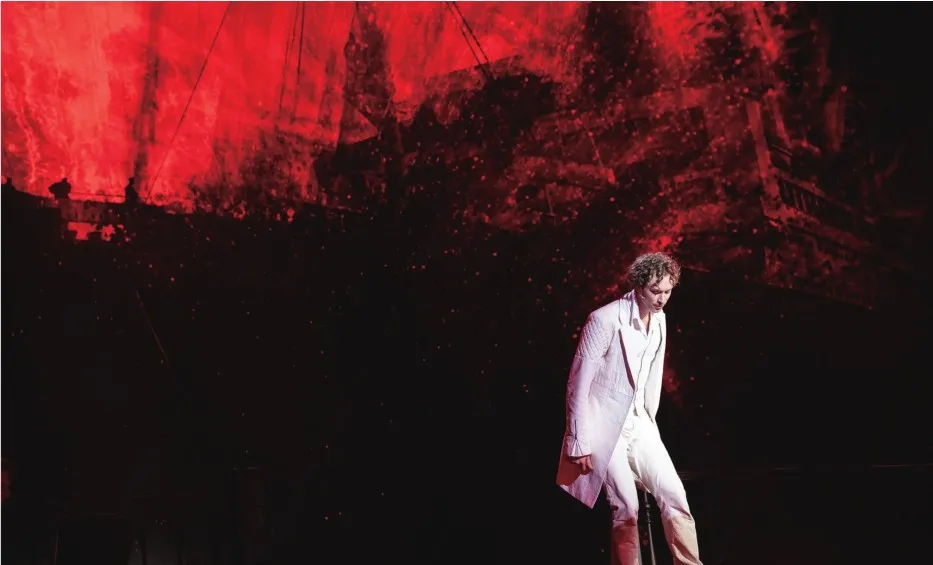

三十多年来,各个版本中的死神的造型和声乐演绎各有千秋。早期版本中的死神寓意性更强。近年来的演绎愈发突出死神独特的个性。他不仅是王后心灵的投射,还展现出更多人性化的特征,在冷峻的神性与丰富的人性之间摇摆。2005年维也纳版本的死神由马特·卡马拉斯(Máté Kamarás)饰演,展现出更加狰狞、嫉妒与情绪化的一面。死神的服装也发生了变化,最初的礼服接近19世纪的绅士装束,后来更加现代化。在2014年的演出中,死神的服装经历了从黑色到白色的变化,暗示角色逐渐褪去肃杀与灭亡之感,趋向纯洁与光明。最后登场的白色服装也与伊丽莎白的素白长裙相呼应。最值得一看的自然是死神与王后之间的对手戏。维也纳版本《最后的舞蹈》中死神的嫉妒与绝望化为了狂热的舞蹈。《当我想跳舞》的旋律响起之时,站在人生巅峰的王后与死神之间展开了交锋。每一任死神都试图掌控伊丽莎白,每一次王后都奋力反抗这种控制。《面纱飘落》死神接纳了王后,将王后遇刺事件浪漫化了。此时二人的声音是历尽千帆后的释然。

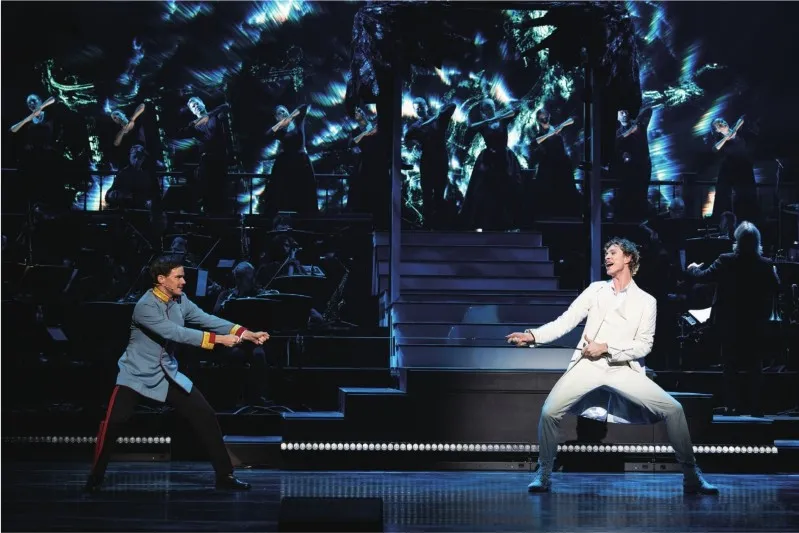

此次音乐会版的死神分别由马克·赛博特和卢卡斯·迈尔饰演。马克的演绎比2014年的表现更具戏剧感染力,情感也更加深厚。在《阴霾渐袭》及《当我想跳舞》时,他展现出更具侵略性的气息。在《阴霾渐袭》的表现尤其出色,他扮演的死神似乎将太子视作囊中之物,气场强大,也调动起了对方的情感。丹尼斯·胡普卡(Dennis Hupka)将太子鲁道夫这一角色塑造得较为脆弱,流露出担忧与苦痛的神色,挣扎的痕迹较为清晰。卢卡斯·迈尔以一头金发和高挑的身材完美诠释了年轻英俊的死神形象。他在小索菲夭折时演唱的慢版《阴霾渐袭》较为出色,肢体语言仍需加强。安妮米可在演绎王后与国王的定情曲时表现尤为精彩,声音清丽委婉,情感流露让人动容。安妮米可比卢卡斯年长,扮相仍然极为年轻,尤其两人身着白衣相处时,犹如一对年轻的情侣。死神在婚礼上操纵她起舞时,她优雅如八音盒上的跳舞小人。卢切尼揭露王后内心自私之时,安妮米可展现了一抹自得的笑容,极为到位。

其他角色的塑造同样出色。饰演国王弗兰茨·约瑟夫的安德烈·鲍尔(André Bauer)自2005年起便加入《伊丽莎白》剧组。作为剧中的“元老级”成员,他对角色的理解与把握可谓炉火纯青,其细腻的动作设计令人称道,如小索菲因病去世和鲁道夫举枪自尽之时,他在痛心之余亦不忘安抚王后。在他斥责太后的干涉时,既表现了国王的威仪又流露出一丝温情。安德烈·鲍尔的声音柔和,透露出一丝无奈,温润的音质契合人物形象。王室身份意味着责任与负担,国王注定是悲情的角色。卢切尼是全剧的叙事者和气氛营造者,一首《便宜货》带动全场观众拍掌互动。他经常出言讽刺王后,毫不留情地剥去王室生活光鲜亮丽的外表,揭示出背后的真相。剧中太后以一位冷酷的婆婆形象出现,声音充满坚定的力量。她在维也纳宫廷中持有无上的权威,以一种庄严凝重的面容示人,其标志性高音唱段在宫廷侍女的合唱中尤为突出。她一语成谶:“谁放弃自己的责任,谁就要受到惩罚。”令人印象深刻的还有小鲁道夫的扮演者安栋,清亮的声线极为独特,在开场的亡灵合唱中脱颖而出。

现场乐队的表现令人叹服,每一个音符都拨动着观众心弦。在伊丽莎白与国王定情的旋律中,柔和的乐声如轻风拂面,让人不由自主地向往爱情的美好。而晚年国王夫妇重逢时,相似旋律再度响起,成为他们孤寂内心的情感写照。婚礼上,管风琴奏出的庄严主题原本充满肃穆感,结合泛着暗绿色微光的教堂背景,营造出一种阴森缥缈的氛围。又如《牛奶》一曲伊始,大提琴的音色缓缓流淌,低沉而富有质感,随后引入了人声合唱,伴随着演员的踏步声和拍掌声,渐渐演变为激烈的叩问与质疑。合唱凸显了卢切尼激昂的煽动歌声,进一步激发了平民的情感共鸣。这首歌扯下了贵族优雅生活的面纱,吹响了革命的号角。

主题呈现的变化

伊丽莎白王后的故事乍看如花团锦簇,揭开真相之时却让人心生寒意。维也纳宫廷对王后职责的期许始终与她内心的痛苦挣扎形成鲜明对比。伊丽莎白并非一位合格的王后。她无视民间疾苦,也不在意宏大的帝国,只关心自己的自由。整个故事充满了讽刺,所有人物事件的发展都出乎意料。一开始国王选择伊丽莎白成为王后就违逆了母亲索菲的心意。而伊丽莎白与国王成婚之后,本来满怀憧憬,又被现实所束缚。国王在婚姻中对王后退让,后来仍然与妻子渐行渐远。太后以为离间国王夫妇就可以维护君主制,却招来了儿子的埋怨,君主制也走向崩溃。太子鲁道夫与伊丽莎白拥有同样的自由精神,却无法得到王后的喜爱,最终因政治丑闻缠身而自杀身亡。

哈布斯堡王室的精神状况如阴影一般笼罩着其成员,弗朗茨国王的父亲、伊丽莎白的表亲路德维希二世都有类似的问题。伊丽莎白王后与奥地利宫廷格格不入,她充满自我意识,时常沉浸在海涅的诗歌世界中,幻想与死去的诗人对话。音乐会版删除了伊丽莎白与想象中的诗人对话的场景,但复原了初版王后拜访精神病院时病人的乱象,或许以此暗喻其王室亲属的情绪问题和悲惨命运。初版的疯人院群像杂乱无章,音乐会版相对克制。病人或原地奔跑,身姿或俯或仰。整体场面的调度既有荒诞性又有几分谐谑。剧中的死神这一形象被赋予了深奥而意味无穷的含义,或许是王后反抗精神枷锁时的反思,也折射了其他王室成员阴郁与低落的情绪,与那个多变且复杂的时代高度契合。

音乐会版本死神与其他角色较量的动作设计变化明显。音乐剧版本死神与王后和太子的肢体语言更加激烈,身体接触频繁,音乐会版本则相对克制。比如在《当我想跳舞》这段,死神仿佛手中握有丝线,操控王后的每一个动作,而王后则奋力挣脱。音乐剧版的《阴霾渐袭》一幕,死神操控太子跳起了死亡之舞。音乐会版本的二人通过共同拉扯一根马鞭来展现戏剧性冲突。音乐剧版本中,梅耶林太子自尽的那场戏宛如一场荒谬而悲剧的舞会,音乐会版本死神和太子从两个方向走上台阶,太子严肃的步伐似乎流露出决然赴死的精神,而非音乐剧版那种无奈绝望、心灰意冷。死神将枪递给太子,死神之吻改为太子举枪自杀。

音乐剧版本蕴含了宏大的历史背景,原本还有国王请求王后一起访问匈牙利以安抚当地贵族的片段。音乐会版本删除了这一段,只保留了三位匈牙利贵族称颂王后美貌的片段,其中就有大名鼎鼎的安德拉西伯爵。他既是王后的忠实追随者,也是促成奥匈帝国的功臣。如果不了解这段历史,观众或许会对这段情节感到迷惑。伊丽莎白王后对君主制没有信心,倾向民主制度,热爱匈牙利文化,与太后索菲的政治理念存在巨大矛盾,这才是婆媳矛盾的核心。音乐剧版还展现了19世纪下半叶哈布斯堡及其他欧洲王室家族成员的不幸命运,用一个晃动的平面传达了整个世界的混乱与无助。国王在逐渐分崩离析的帝国之船上苦苦挣扎,试图力挽狂澜,但风雨飘摇的哈布斯堡家族已经走向末路。音乐会版删除了这段内容,取消了帝国之船的道具,直接让死神与国王展开角力,同时鲜红色火焰的背景屏幕表现了君主制的末路。历史上的弗兰茨国王作为哈布斯堡家族的大家长,在经历了丧子和丧妻之痛后,新立的继承人又遭遇了刺杀,悲剧仿佛挥之不去的阴影,笼罩了他的余生。

这部剧的大部分演出版本都以探究伊丽莎白的性格为主,日本宝冢剧团的版本则以死神为中心人物并凸出“爱情”主题。死神固执地希望王后能够爱上自己,并且在与王后的情感纠葛过程中逐渐学会了如何去爱一个人。饰演死神的女演员也为这个角色增添了几分温柔缱绻的气息。匈牙利版对伊丽莎白的政治功绩进行了浓墨重彩的渲染,并补充了梅耶林事件的政治背景。在这个版本中,死神与匈牙利贵族亦有交集,并怂恿太子与匈牙利贵族密谋推翻国王的统治。维也纳版本也吸取了其他版本的一些设计。比如融入了宝冢版本的《爱与死的轮舞》的旋律,歌曲的旋律缓缓流淌而出,宿命般的气氛便缭绕在舞台上。初见的浪漫气息弥漫开来,似乎增添了几分暧昧的情愫。

歌词和剧本创作者米歇尔·昆策(Michael Kunze)在9月16日大师课的直播中提到,他通过伊丽莎白王后的一生来展现整个哈布斯堡王朝的陨落过程。从历史的角度看,伊丽莎白王后一生极为抑郁,最终的结局也是遇刺身亡,这原本是一个悲剧。而死神这一角色的存在以及他与王后之间的感情纠葛,展现了王后对自由的追求和生活的勇气,可以将这一纯粹的悲剧事件扭转到看似积极的结局,赋予了这个故事一种美感。

(程梦雷,上海外国语大学英语专业硕士;沈美玲,湖南工业大学讲师)