心灵之泉 生命挽歌

2024年7月9日,笔者在天津大剧院观摩了由天津音乐学院(以下简称“天音”)复排的民族歌剧《二泉》。虽然是首次观赏这部作品,但透过主创团队对剧中不同人物性格的生动塑造,特别是对民族音乐家阿炳于苦难命运中依然坚守正义、不断抗争之精神的高度艺术凝练,透过既富江南文化意蕴,又充分融合歌剧艺术特有表现手段的音乐呈现,透过以王宏伟领衔的演出团队的用心用情、生动细腻的角色诠释,以及简洁有效、立意隽永的舞美服化道设计,笔者在共情、感动之中完成了一次独特的艺术体验。

民族歌剧《二泉》由无锡市歌剧舞剧院创排,2017年首演,由任卫新编剧、杜鸣作曲、黄定山任总导演。该剧曾于2018年(艺术创作资助项目)、2023年(传播交流推广资助项目)两次获得国家艺术基金的资助,并入选文化和旅游部“中国民族歌剧传承发展工程”重点扶持剧目。此次,天音版《二泉》的复排,源于纪念阿炳130周年诞辰,在全院师生的通力协作下历经一年的修改打磨,于5月10日—13日在天津武清大剧院完成首轮演出。

笔者观摩的是复排之后的第二轮演出。从各方的热烈反响来看,此次复排不仅实现了天音“产教研学演”一体化人才培养的又一次成功实践,也再次证明,只有持之以恒、精益求精的修改打磨和不断经历舞台磨砺,方能创作出精良作品的艺术生产规律,从而为当前艺术创作带来有益的启示。

精湛演绎

从现场的观演感受来看,民族歌剧《二泉》在以下几个方面给人留下深刻的印象:

首先,是戏剧情境与音乐写作的“复调式”叙事。作为一部六幕的民族歌剧,剧作家任卫新采用写实主义与非写实线性叙事结合的方式来结构《二泉》的故事,通过一系列典型事件的设定,勾勒出阿炳坎坷跌宕的人生故事。为了更好地塑造人物,剧作家设计了阿炳与父亲、生母、养母、妻子彩娣及“二胡音乐”等多条情感线索,以及由流氓恶霸、病痛潦倒、社会不公所引发的矛盾冲突,全方位、多层次地刻画了主人公从18岁到50多岁命运多舛的人生经历和情感世界。特别是以“二泉”来寓意历尽沧桑失明后的阿炳洞明世事的心灵之眼,赋予这一文化意象以贴切凝练且带有浪漫想象力的新内涵,揭示出“草根里的珍贵、卑微中的伟大的”人文主题。

最令人称道的是,这种丰满清晰、层层递进的戏剧结构和人物设定,不仅使全剧故事更加完整、感人,更在表演形式的多样化、戏剧冲突的展开等方面为音乐创作预设了充足的表达空间。剧作者在“斥父”“交恶”“失明”“断琴”“重生”“离世”等每一幕的情节设计都安排了不同内容的戏剧冲突,从而为音乐或情景化描写或抒情性独白的多风格写作铺设了情境底色。

此外,人物关系之间的复杂关系和情感连接,也为作曲家运用独唱、对唱、重唱及合唱等不同表演形式塑造人物、展现“音乐戏剧”的独特魅力提供了文本支撑。这种戏剧叙事与音乐叙事内在逻辑的“复调式”对位与统一,成为全剧艺术呈现感人、抓人的关键所在。

eIEhG4NVyjkrdQFLyffaew==

eIEhG4NVyjkrdQFLyffaew==其次,是全剧音乐的主题化贯穿和地域风格的成功塑造。作为一位民族音乐家,阿炳传世的《二泉映月》等代表作在国人的文化记忆中有着不可替代的象征意义。因此,如何利用这些素材进行创作,不仅是主创团队不可回避的难点,也是该剧引发观众期待和共情的“戏眼”所在。对此,创作者显然用了很多心思。例如,在开场、尾声部分,导演都设计了剧中人阿炳与“当代人”(二胡演奏家陈军)进行音乐交接的桥段,以达成戏剧情境上时空交错的效果和整体结构的首尾呼应。这种设计并非音乐素材的简单植入,而是调用了阿炳音乐深层的文化符号意义,使其承载了一定的戏剧功能。

在全剧音乐中,作曲家不仅提取了《二泉映月》中的片段作为发展动机来创作核心唱段,还将这些带有鲜明标识的曲调创造性地运用在独唱、合唱、器乐等不同段落,让观众于似曾相识中始终被一条延绵不绝的情感脉络所牵引,更令全剧音乐实现了一种从核心语汇到精神气质的内在统一。“二泉”动机除了运用于《说是难受,实际是难忍受》《拉出我最真》等核心唱段,更在结尾高潮段落《二泉啊,天上的泉》中充分展现出其蕴含的戏剧性张力,完成了对阿炳悲剧性一生的总结与升华。

此外,作曲家对于民族民间音乐素材的运用,也有很多值得称道的地方。歌剧通过引入锡剧、越剧、苏州评弹、江南小调等地方戏曲、曲艺和民歌形式,使全剧的故事呈现包裹在一层浓郁的江南风韵之中。难能可贵的是,这些特色音乐素材并非风格性的引用,而是被赋予了刻画氛围、烘托情感甚至推进剧情的功能。如序幕江苏小调《无锡景》、第六幕扬州民歌《拔根芦柴花》的引入,与舞美布景共同营造出阿炳家乡无锡的生活场景;对于著名学者赵元任编创的《老天爷》的巧妙借用,在诙谐幽默的说唱叙事中,讽刺了社会的黑暗与不公,很自然地引领观众进入到当时的历史语境,达到情景交融的艺术效果。

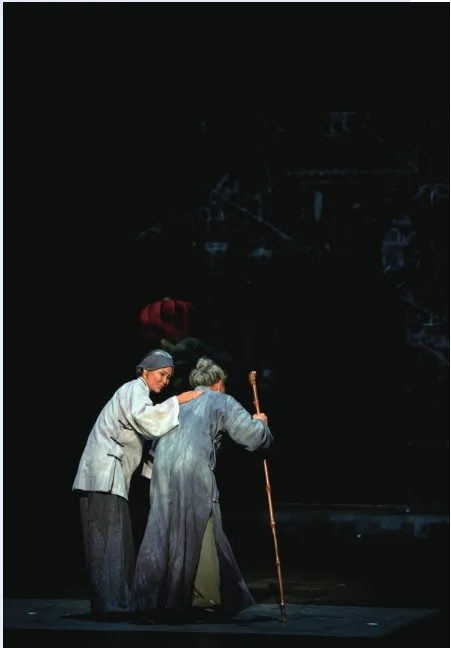

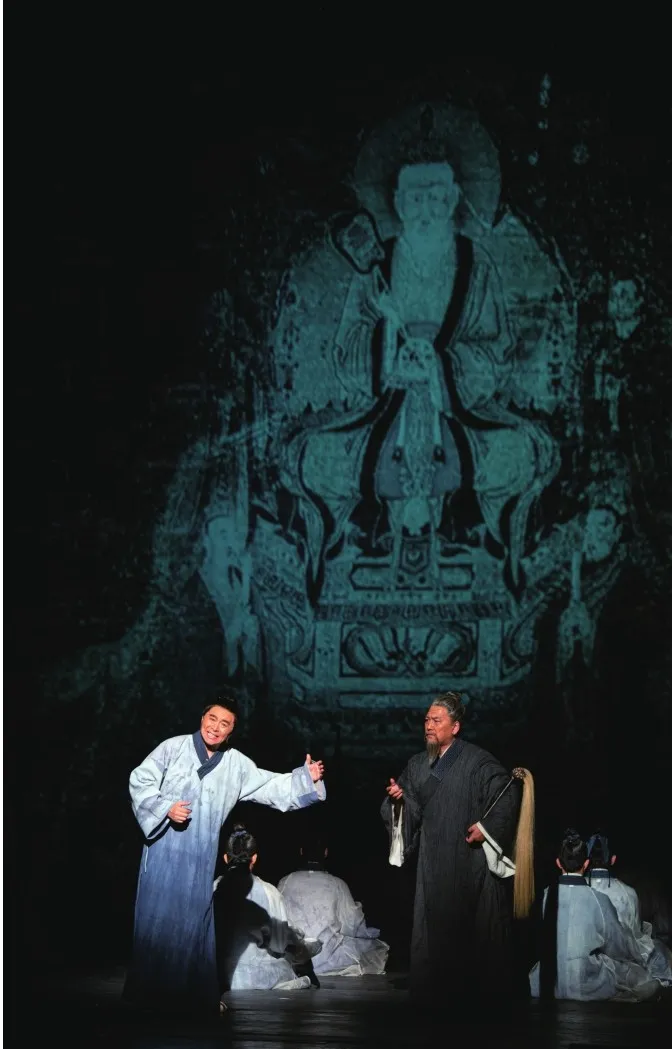

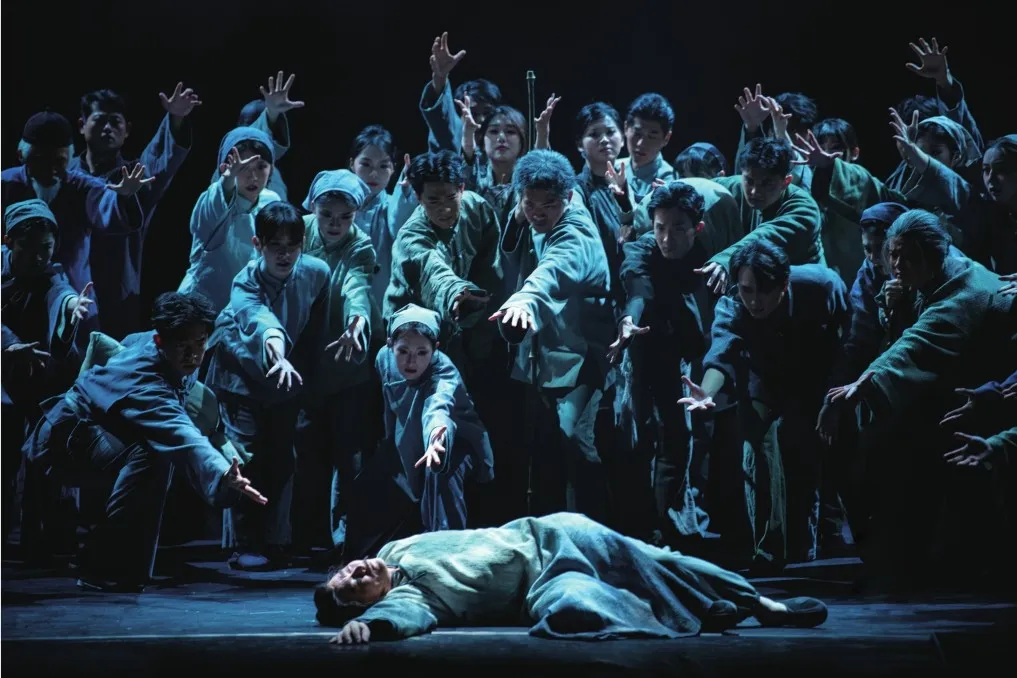

再次,是简约有效的舞美设计和用心用情的演绎。作为一部由艺术院校推出的作品,主创团队在首演版的基础上做了充分的“断舍离”——删减了剧情,精练了唱词,在表演上也更加贴合人物的内心情感。特别是舞美方面,在尽量简约的前提下,配合剧情的发展和情感的抒发,运用象征性、写意性的手法达到事半功倍的效果。如在第三幕中,双目失明的阿炳以悲愤之情咏唱《再看一看》唱段时,舞台深处的幕布上投射出无数随风雨飘摇的灯盏,真切地表达出主人公悲凉无助的心境,更反衬了阿炳内心对希望、对光明的渴求。在第五幕中,迎来解放的阿炳和彩娣相互搀扶着唱出《走过不平路》,回顾两人一生携手走过的坎坷历程。此时,导演只用灯光在舞台上勾勒出一条崎岖的光带,演员沿着这条光影之路边踱边唱,言简意赅,意味隽永。

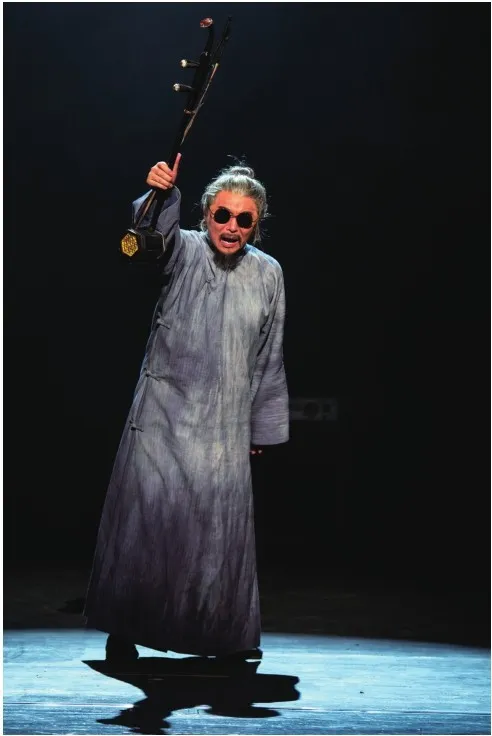

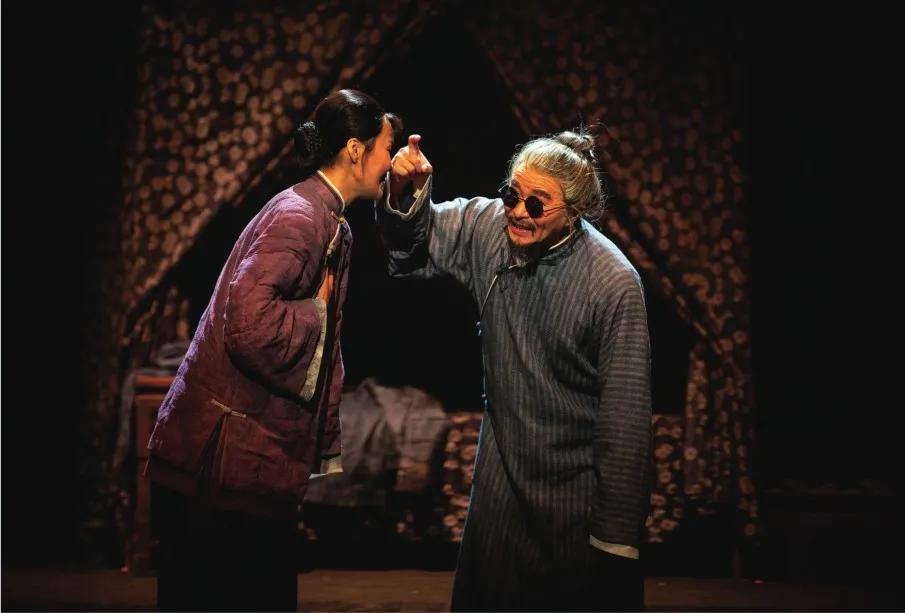

当然,现场最感人的力量,还是来自歌唱家们感人至深的演唱。由王宏伟领衔,龚爽、王泽南、陈滢竹、吴梦雪等青年歌唱家的用心演绎,加之天音青年交响乐团、青年合唱团、青年戏剧团、青年舞蹈团的师生,近300名创演人员共同参与,认真创作,确保了演出的整体品质。全剧最大的亮点当数王宏伟对于阿炳一角的传神诠释,这位在歌剧表演艺术领域日臻成熟的歌唱家,从动作体态到精神气质,再到声音形象的塑造,将少年阿炳的困惑与渴求,青年阿炳的正义与真情,中年阿炳的愤懑与悲凉,老年阿炳的沧桑与慨然演绎得入木三分,感人至深。

不难发现,“天音版”《二泉》的艺术感染力来自创作团队对于“歌剧思维”的深入理解和把握。这也再次证明了歌剧创作的“木桶理论”,即作为一种综合性艺术形式,在音乐、文学脚本及剧诗、表演、舞美、服化道等各个环节均不能有明显的短板。如果上述几个因素不能够达到基本的平衡,则某一两个方面的优势非但不能弥补创作上的整体缺憾,反而会更加衬托出其短板的不足。

几点思考

平心而论,作为一部由音乐院校创排、以培养青年音乐人才为主旨的作品,民族歌剧《二泉》无论是整体制作投入、创排经验等方面,相较当前歌剧舞台上大制作都还存在一定的差距;但其实际呈现确实达到一种引人入胜,动人心弦的舞台效果,演出现场观众热烈的反映即是明证。这刚好为我们审视当前国内的歌剧创作提供了一个典型案例。

一、对于歌剧创演“第一性原则”的遵循。

所谓歌剧鉴赏的“第一性原则”,是指我们在评价一部作品(尤其是当代原创剧目)的创演成功与否时,观演现场所获得的审美体验和文化想象往往成为观众所遵循的首要标准和依据。与之相对的是,创作者可能用了几年甚至更长的时间来构思、打磨一部作品,再经由导、表、美、服、化、道等多个行当艺术家用心揣度、通力合作的二度诠释,方能让一部作品完整地呈现在舞台上。这种创作过程与观赏行为之间存在的思想情感投入和现实感受上的巨大落差,与其说是对观众的艺术鉴赏力提出一定的要求,不如说是对创作者艺术创造力和文化共情力的全面考验。

题材、体裁正义,个性、技术至上的原则,在演出现场,都让位于舞台效果的即时呈现和观众的现场评判。虽然其中不排除研究者、鉴赏者的认知偏差——例如随着审美变化和时代发展,一些原本被忽视的作品经过重新挖掘和诠释,再度被观众和业界所认识,重新回归到观众和理论家的视野当中。这种例子在古今中外的艺术史上并不鲜见,但对于大多数艺术作品而言,当代人的评价仍然是最为重要的一个标准。主创者所陈述的种种艺术理念、创意构想等内容都并非我们理解和评价作品的“标准答案”,充其量只是一种提示性的引导。因此,能否在两三个小时的时间内,构建一个相对完整并带有矛盾冲突的叙事结构,并通过综合性手段塑造出一组个性鲜明且富于戏剧变化的人物形象,是歌剧创作的首要任务。

之所以说《二泉》达成了上述的“第一性原则”,首要原因便是创作者较好地解决了戏剧情节铺陈与人物情感抒发的关系问题。六幕的情节脉络清晰,完整地勾勒出阿炳悲剧性的一生。全剧紧紧围绕一个“情”字,借助他与家人、与恶霸、与身心、与音乐的矛盾冲突和情感纠葛,层层展开,推进剧情。在戏剧与音乐互为引领、互为支撑的完美配合下,歌剧既通过亲情、爱情、世情的刻画在纵向上立体呈现了阿炳丰富的内心世界,也充分展现了人物于时代变迁中的命运起伏与蜕变,让观众于跌宕的剧情之间获得不断深化观演体验,进而完成了音乐戏剧叙事的逻辑自洽。这使得该剧摆脱了当前历史人物题材歌剧创作中,简历式平铺直叙人物经历所造成的缺乏戏剧冲突和人物内心情感刻画的通病。

二、生活真实和艺术真实的高度融合。

综观当今中国歌剧的创作,现实主义题材是绝对的主流。在其中,由真实人物、事件改编的剧作又占了大半。近几年间,便先后有伟人周恩来,国歌创作者聂耳、田汉,国旗设计者曾联松,作家萧红,“子弟兵母亲”戎冠秀、“全国脱贫攻坚楷模”黄文秀,“时代楷模”张富清等人物被搬上歌剧舞台。这显示出当代中国艺术家正在积极自觉地响应和贯彻“从当代中国的伟大创造中发现创作的主题,捕捉创新的灵感,深刻反映我们这个时代历史巨变”的创作导向。

然而,此类题材的创作中,如何将生活真实与艺术真实有效地结合起来,一直是创作者需要克服的难题。即面对一个为大众所熟知的典型人物,怎样在其现实人生历程的基础上,进行既有创造性又不违背基本史实和普遍社会共识的艺术想象,打破大众已有的思维定势,在其中挖掘出“情理之中,意料之外”的新内涵。

《二泉》在这个问题上,分寸拿捏得比较得体。作为一个在中国近现代音乐史上有着重要地位的音乐家,有关阿炳的人生经历和艺术创作特色在理论界已有相当深入的研究。其中便藏着此类题材构思中的“双刃剑”——一方面为艺术创作提供了扎实丰厚的素材,另一方面又要应对大众对于该人物已有的认知。

歌剧《二泉》中,剧作家的方案是,在大的方面把握住阿炳生活地域、时代背景和人生经历的主基调,同时于细微处保留了他社会关系的真实,做到了“大处不虚”;在此基础上,任卫新并没有停留在对历史事实的再现复述,而是深入人物的内心世界,以当代人的视角去体悟和挖掘人物内心世界的情感起伏,设计了阿炳与父母、爱人的情感纠葛,与恶势力、现实不公的抗争等情节,不仅为音乐创作、演员表演构建了多层次、多形式的实施场域,深入刻画了一个带有鲜明时代印记的典型性人物的精神境界,更为全剧带入了一种当代人文视角,进而引发观众对于时代变迁与个人境遇之关系的深入思考。

此外,与人物情感的主线相伴随,创作者还融合了另一个维度的生活真实——通过众多江南文化元素的运用,为作品提供了更为丰富的欣赏层次,深化了故事所承载的文化内涵。如第一幕的女声合唱《阿福阿喜歌》对于无锡惠山泥人阿福阿喜形象的描绘,既烘托了气氛,又于开篇点明了全剧故事展开的地域风貌;在第二幕《交恶》中,茶客与伙计们的唱段《七碗茶歌》,通过解读饮茶的七重境界,展现了江南茶文化所蕴含的深层内涵和生活哲理。此类手法还有道教元素、紫砂文化的运用,既增加了作品的传统文化内涵,又承担了场景描绘的观赏性和刻画角色的戏剧功能。

三、对音乐戏剧创作基本规律的有效运用。

在笔者看来,《二泉》的成功,与其说是一次艺术创新,不如说是主创团队在对歌剧艺术本质规律深入领悟上的创造性运用。当下,各种新的观念、新的表现载体和手段层出不穷,创新日益成为一种潮流。但创新的前提是,守住艺术的底线。

iW5JZo+gF5YEXIZC/e9o/W06FZ0GxJCAP8+Maotwziw=

iW5JZo+gF5YEXIZC/e9o/W06FZ0GxJCAP8+Maotwziw=就歌剧艺术而言,如果我们在创新过程中消解了其表现形式和文化属性上的独特艺术品格,也必然使其在当代纷繁多样的文化生态中失去存在的意义。《二泉》对歌剧艺术创作规律的运用,首先表现在其主题动机贯穿手法的运用上。这种源自西方交响乐写作并在瓦格纳的推动下达到极致的歌剧创作思维,虽然在当前的歌剧创作中并非标准策略,但其所达成的音乐戏剧的内在统一性、逻辑性和情感张力也是其他的创作方式难以比拟的。

再如,剧中充分利用不同关系的人物设定,实现了独唱、重唱、对唱和合唱等多种形式的表演,特别是运用了不同合唱类型达成陈述剧情、烘托情绪的功能,充分满足了观众对于歌剧艺术的审美期待。第三幕中,在民歌《月儿弯弯照九州》的伴唱下,舞蹈演员呈现了一段富于江南气质的旗袍装伞舞。虽然有评论认为,这个段落的设计有点跳脱原有故事情节的突兀之感,但某种意义上,这个设计也可看作创作者对于传统大歌剧样式的一种中国风格的创造性转化。

(张萌,中国文联音乐艺术中心副主任、《人民音乐》副主编)