回声与低语

摘 要 1986年4月,翟跃飞、李彦平、李知宝、齐勇和陈兴祝五位在西藏地区工作、生活的艺术家在北京劳动人民文化宫举办“西藏五人绘画联展”,所展出的作品中显露出明显的个人表现倾向以及与藏地特点相结合的风格。笔者以此次画展五位艺术家的作品为切入点,找寻艺术现象背后的思想观念活动状况,联系同时期与艺术现象相关联的文献材料,并将这些活动放置在中国现当代艺术史与“西藏热”的脉络当中进行研究,绘制一幅艺术思想的活动图景。

关键词 “西藏五人绘画联展”;中国现当代艺术史;“西藏热”

Abstract: In April 1986, Zhai Yuefei, Li Yanping, Li Zhibao, Qi Yong and Chen Xingzhu, five artists who worked and lived in Tibet, held the “Five Tibetan Painters Group Exhibition” at the Palace of Culture of the People’s Labour in Beijing, and the works on display revealed a clear tendency towards individual expression and a style that was combined with the characteristics of the Tibetan region. Taking the works of the five artists in this exhibition as a starting point, we will look for the state of ideological activities behind the art phenomenon, link the literature related to the art phenomenon in the same period, and place these activities in the context of the history of contemporary Chinese art and the “Tibet Fever” ,in order to draw a picture of the activities of artistic thought.

Keywords: “Five Tibetan Painters Group Exhibition”;History of Modern and Contemporary Chinese Art;”Tibet Fever”

一、“西藏五人绘画联展”与“认识西藏”

1986年4月,翟跃飞、李彦平、李知宝、齐勇、陈兴祝自费在北京劳动人民文化宫举办 “西藏五人绘画联展”,原计划是还有李津参加的“六人画展”,后来李津退出成为“五人画展”。此次画展在《美术》与《中国美术报》刊物上均有所报道。《中国美术报》刊登了雕塑家吴少湘所撰写的展评,《美术》选登了展览作品与当中艺术家的部分作品。[1]据翟跃飞自述,1985年期间“对现代艺术有所认知的我们实际已在积极响应内地生发的美术新潮,酝酿在北京举办画展,展示我们眼中心底已非猎奇的西藏”。[2]展出的作品中,李彦平《无人区系列之二》(图1)可以识读出几只被简化的牦牛形象,躯干大部分被黑色块所填充,辅以些许毛发的笔触,整体形象看起来仿佛是相连的山脉,牛的头部被有意变形为面具模样,画面其余部分作留白处理,只余被精炼后的牦牛形象。翟跃飞《转经·组画之一》(图2)的画面上仅保留了如纪念碑般的转经筒与人物的具体造型,这些形象被放置在暗红色(也可以视其为藏地僧人红袍的颜色)的背景上,画面空间透视的前后关系由转经筒的排列叠压所简单暗示。李知宝与齐勇的画面与前述两者类似,也是通过形象变形与有选择的空间排布,以塑造作者本身的空间而并非现实空间,对于画面空间暗示这方面,陈兴祝的《黑色系列——原始的礼拜》(图3)表现得尤为凸显——形象均以几何形的造型放置在黑色底上,空间被压缩为同一平面而没有线性透视关系中明确的空间纵深感,塑造图像的笔触也以几何形块为主,借助画作题目,我们可以识别出悬置在黑色平面上的两位作朝拜状的人物,物象的能指均带有模糊性,并不是具体的一人一事,类似的画面氛围还出现在翟跃飞《咏经》、齐勇《空中的圆》、陈兴祝《喇嘛与鹰》等作品中,纵观这一批艺术家的作品,整体呈现的是被个人风格化后的图像——所表现的并不是现实中真实存在的某一刻、某一瞬,原初现实里的形象经由画家变形、抽象等方式处理后被安置在画面上,同时,画面的三维空间纵深感被削弱,基本以平面化的处理为主。

在该画展举办两个月后,1986年6月23日第25期《中国美术报》刊登吴少湘《西部现代画展观感》一文[3],文章开头他批评了当时有艺术家想借西藏题材而出名的做法:“谁都想沾它的光,一时间大小展览会上,藏族或其他少数民族成为最入画和时兴的题材。”接着话锋一转,指出“五人画展”的艺术家们认为“西藏热”跟风者所创作的作品缺乏深度,仅停留在题材选择与运用流行画法进行表现的单一层面,“想用西藏画报上的图片来表现西藏实在是太浅薄了”。吴少湘结合当时的时代发展环境写道,在当时的西藏形成了两种景象——一面是原始自然且带有深厚历史底蕴的高原气象,一面是现代文明前进过程里的工业建设——“那旺盛的朝圣烟火与浓浓的工业废气形成了一种前所未有的、举世无双的面貌”。在一个地区之内,生产力水平可以作为衡量该地区发展水平的标准之一,地区范围内的工业生产意味着劳动力和相应的机械化生产水平达到了一定的标准后才可施行,同时工业的生产体系区别于传统家庭式手工作坊,前者意味着社会人群结构和旧有习惯的变化,对于社会结构的影响可作为区别现代与传统生产模式的一种视角。现代化的工业建设同时意味着对原有自然景观的大范围改造,传统与现代之间存在相互区隔的景象对于生活在该地区的人们而言是日常生活里最直观的感受对象——高耸的工厂烟囱与藏民家中烧火的排烟管道、新建厂房与宗教寺庙、工业管道与山川河流等等,西藏在此成为新兴与旧有、传统与现代的交融与冲突的场所,所以吴少湘提到“朝圣烟火与工业废气形成了人们特殊的心理冲突与矛盾意识”,同时可见的场景变化也是对历史事实的变迁进行量化、对比、分析的因素。充满变化和矛盾的张力的景象背后,实质是地区文明发展在传统与现代之间的一种隔阂,景象上的新旧差别对当地人群的行为习俗、心理活动有所影响。所以对“想用西藏画报上的图片来表现西藏实在是太浅薄了”这种想法的批评,源自五人画展的艺术家们生活的切身体验,他们将自身接触到的藏地元素融入创作——更深层来说是认知体系——当中,画布上的创作是展示他们认知的表象,这就可以明白为什么他们会认为一些仅把西藏作为创作素材,从画报等刊物上的西藏照片作为创作源泉的作品显得浅薄,前者以创作为承载认识体系的过程,后者则将画布作为理解对象这一过程里的一环,双方的认知过程存在差异。因此,在这儿需要提出的问题是这五位艺术家是如何理解西藏、如何将西藏纳入自身的认识体系当中?

我们把视线放回到同期《中国美术报》上李彦平、陈兴祝、翟跃飞和齐勇四位艺术家书写的西藏生活、创作的感想:李彦平认为与西藏自然相处的行为是一种人自身本体被征服的过程,借西藏独特的自然、人文生态生成“最原始、最现代的宏观而又尖锐对立的思维方式”,同时他提出几组对立的范畴——“自信与盲从,远古与现代,西藏与世界”。陈兴祝的文字里流露出与李彦平提出的几对范畴相关的思考——过去与传统值得尊敬,但自我个性的直接表达更需要被凸显,最终的目标是在作品里达到超越现实世界的精神高度。翟跃飞与齐勇敏感于西藏所能接触到的物象——白云、寺庙、壁画、诵经声、骨头、大风等,多样多感的物象被转化为画布上的图像。[4]“现实叙事”要求的情节性叙事结构在他们的画面上被弱化,没有明确具体的形象,不指某一特定的人或事。这里的“现实叙事”是区别于现实主义作品而言的,后者强调营造出真实的现实空间,带有目的性的叙事情节,借现实依托来表达某主题,图像服务于题材的情节性叙事方面;“现实叙事”本身在西藏五人组的作品当中是被削弱的,具体的时间与空间信息在这消失了,情节叙事表达的需求几乎被剔除。原先实在的物象在画里成为概念化的图像,进而指代为创作者精神世界的符号,转化为其自身精神直接抒发的载体——换句话说,图像因创作者自身的精神抒发需求而存在。比如李彦平画的牦牛形象,我们可以把它视为身着黑袍头戴面具的萨满化身;翟跃飞有意识地对空间透视抹去真实性以烘托出转经筒和僧人的形象——这一处理方式与陈兴祝类似,这三者都是尽可能保留事物最低限度的识别特征,强调画面形式上的张力以加强观者视觉上对所绘物象的感知,粗粝的画面感营造出西藏宗教和自然的神秘感,空灵、无言、压抑、疏离等感性元素。他们的画面整体或肃穆如巨石般凝重(翟跃飞《转经·组画之一》),或跳脱如火焰燃烧于山岳之间(齐勇《极地》,图4),空间塑造被平面化的图像处理取代,以凸显出符号化的图像(李彦平《无人区系列之二》)。

艺术家们在画布和文字里言说各自对于“画什么”和“怎么画”的思考,“画什么”的回应是画他们所能接触到的在藏地切切实实的感受,而“怎么画”出这种感受是进一步的追问,是追随传统抑或涌入时兴的各类潮流?我们还可以进一步发问,李彦平所说的本土与世界二者指向的是什么,二者又是什么关系?这里可以借助巴荒发表在1986年第28期《中国美术报》的文章《“重复”与“悲剧”——三四十年代与八十年代现代艺术思潮比较》一文来讨论。这一期的中国美术报刊登了20世纪30—40年代中国现代艺术作品,意在“重新认识这些曾被历史遗忘的作品的价值同时,我们可以把它和今天的艺术新潮进行比较,以便促使我们对艺术有关问题及艺术背景与艺术本质的关系等进行思考”[5]。巴荒认为20世纪30—40年代中国出现的最初的现代艺术思潮与当时的世界潮流同步,但碍于没有合理发展的土壤以及外部原因,令其发展中断,20世纪80年代的现代艺术是前述时段的艺术思潮的延续,核心在于现代艺术的开放性和多层系结构适应了现代中国人的感情和思维方式的演变。接着,她比较了这两个时段现代艺术的差别,前者偏向于纯艺术——即纯绘画造型意识的探索(方干民的《鸽子》,庞薰琹的《丘堤女士画像》《藤椅》,段平右的《海》,丘堤的《无题》),后者为20世纪80年代思潮的结晶——哲理的思考、对个性和人的价值的肯定。简言之,巴荒视20世纪80年代的现代艺术为这一时代思潮与观念的载体:“一整代人的贡献,只是创造高层次现代艺术的准备条件。这正是历史的使命赋予这艺术的承担者以崇高的悲剧意义”——这是过渡时期的选择,也是这一过渡时期的意义,弥漫着悲剧色彩。文章末尾,巴荒提出衡量一个时代的艺术参考架构不应脱离本土的实际情况而强求与世界潮流完全同步,这同时也是为20世纪80年代的现代艺术运动进程作出中肯的定位。[6]“世界与本土”的问题在巴荒的文章里有较深入的论述,从艺术的现代性方面而言,世界的潮流是20世纪30—40年代在形式表现方面进行接轨的点位,另类的形式语言为中国本土的艺术家提供了别样选择的方案,到了20世纪80年代,形式的变革与更新固然重要,但问题在于为何变革?从哪里变革?如果我们仅仅将这一时期的艺术家创作视为对某种外来艺术风格流派的形式上的模仿,这样的论断会遮蔽各类艺术现象背后更为现实的因素(个人、社会等),将艺术背后的思想活动挤进角落,仅从形式上进行对比,就像从西藏画报上去体验西藏是不够饱满的。更需要明确的是对于某一形式风格的变迁实质上是观念的转变,也如巴荒所讲不应脱离本土的语境而强求与世界潮流同步,这也是为什么巴荒将20世纪30—40年代和80年代的艺术现象进行比较,目的是强调她自身所处的20世纪80年代的特殊性——它不是某个年代的复现,更不是对某一思想主张的简单附庸;它是鲜活的,不是历史的幽灵,其拥有自己的发生现场和各种历史线索交织。

二、历史与观念

从中国艺术史的叙事角度来看,20世纪80年代的中国艺术创作存在个人表达的转向,该转向的核心问题围绕特定时期“题材决定论”和新中国成立以来社会主义现实主义美术创作的要求,这两项要求艺术创作服务于题材本身,创作带有一定的目的性而非完全围绕艺术家本身和艺术本体里的形式表达。而在20世纪80年代初,中国进入到改革开放阶段,新思潮随之而来,题材本身在艺术创作活动中不再如先前一般起决定性作用;在此期间大量国外的艺术作品与思潮涌入中国,通过报刊、展览等方式传播开来[7],20世纪80年代中期中国艺术发展有一不可忽视的现象——全国范围内涌现出多个青年艺术群体。

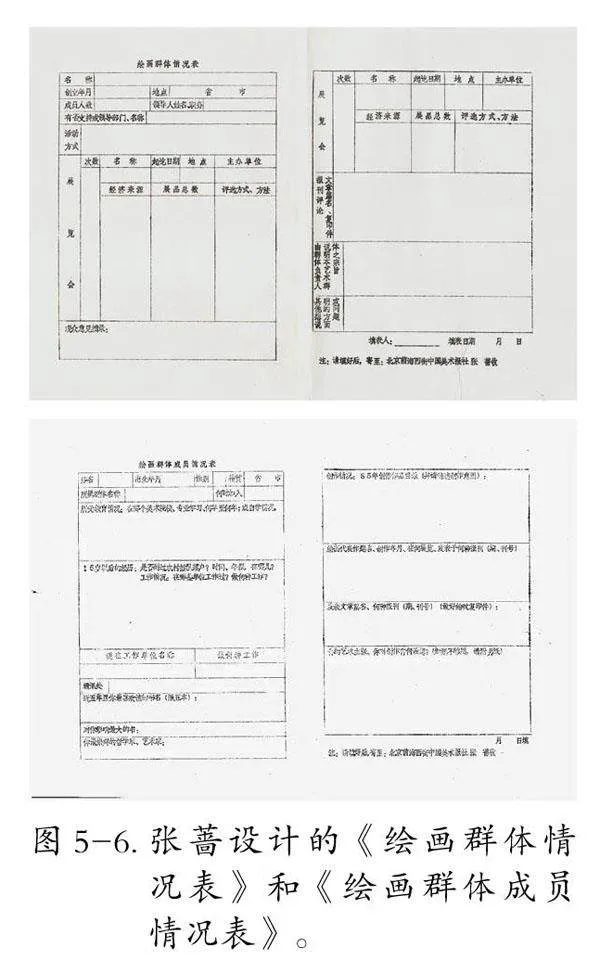

在1986年初夏,时任《中国美术报》社长的张蔷在由中国美术家协会主持的全国美术理论座谈会(烟台)上发言,提倡搜集第一手资料去了解青年艺术群体,对此他设计了两张表格——分别是《绘画群体情况表》与《绘画群体成员情况表》(图5、图6)——寄向青年艺术家群体及群体艺术家,主要调查他们15岁以后的经历,学习美术(自学或接受专业教育)的情形,阅读的哲学、文学、艺术书籍,以及距1986年最近两年的创作活动、艺术主张等。[8]2023年中间美术馆展览“巨浪与余音——张蔷与绘画群体情况表(1986)”展出了这些经由当时的艺术家或群体填写后的表格。时过境迁,有部分表格遗失,“西藏五人画会”存有翟跃飞、陈兴祝和李知宝三人分别填写的《绘画群体成员情况表》(图7、图8、图9)。翟跃飞与陈兴祝两人的表单都在“绘画群体情况表”中间加上了“非群体”,这表示他们在当时认为自身的艺术实践并非属于群体活动;李知宝的表格是自己绘制的,仅保留了张蔷提供的表单提问项目,但在“绘画群体情况表”题目里的“体”和“成”两字之间也存有添加修改的符号,有可能是如前面两者一样的修改情况,但由于某些原因导致重制表格。

从表格上记录的信息来看,陈兴祝与翟跃飞年纪相仿,李知宝较他俩年长十岁,三位艺术家均毕业于艺术院校,1986年填写表格的时候都在西藏地区工作。[9]在“近五年里最喜欢的书名”和“你最崇拜的哲学家、艺术家”栏目中三位艺术家有着较多的相同点,西方现代哲学家以及西方现代艺术家是他们共同的喜好,我们也多少在画面上看到了些许西方现代艺术风格的影子。前文提到,对于形式风格的选择是观念的展现,艺术家选择某种风格运用到自己的画面上,并不代表其一定认同原风格原有的观念认识,这就好比正好遇到合适的工具在某场景内加以运用,在使用中我们很少去反问这件工具原先使用在哪儿。我们可以说从这几位“西藏五人画展”的艺术家的画布上看到了超现实主义、抽象表现主义的形式幽灵,但对于形式的抉择取决于创作需要,取决于创作者在面对创作素材的具体状况,以及想象最终画面效果之时考虑的种种因素,并不能把最后展露出来的画面效果简单地归类到某种风格流派当中——当然,从另一个角度来看这方便于整体的历史叙述,因为后者需要醒目的坐标便于定位历史的位置。

在表格的最后一栏,三位艺术家填写了自身的艺术主张和创作设想[10],陈兴祝把西藏作为寻找自我的归宿,创作是令自身到达精神与外物相综合的过程;翟跃飞认为创作是应对外部冲击的手段;李知宝提出需要改变形式上既定的程式化的传统的观念——“直接抒发,表现‘自我’的灵性”,以及摆脱“中国画”这类地域性概念的限制,反对重复西方以及古人,以带有民族性的精神内涵的新艺术语言进行创作,对于这种新的艺术语言的性质,他进一步表述需要将“传统的笔墨与西方的现代观念融为一体推到一个极端”。从三张表格上我们可一窥翟跃飞、李知宝和陈兴祝三人在认识层面上所受到的影响,在艺术主张上这三位艺术家都明确地表达出对于创作与自我的关系,他们都强调创作的目的是将创作者本身作为主体,视画布上承载的对象、形式构成等因素为表现艺术家自我的手段与过程,而不是目的。在表格之外,1986年9月,李彦平写下《西藏生活随笔》(图10)记述在西藏无人区生活的一段经历,借助描绘藏区独有的风光对人与自然还有宗教的关系进行反思,最后的落脚点放在辩证地看待“自然”——自然的存在是自然本身,由自然衍生出的文学、艺术、宗教、哲学是人附加在自然上的认识。时代能提供艺术本体的形式语言以供使用者参考,也可以提供一次又一次思想潮流供时代中的人们去面对——认同并参与其中,回避且消失于外,或是置之不理任潮流通行而过,种种与时代浪潮相关的一切在不知不觉期间影响并塑造着人们的认识过程,在上述这几位艺术家的写作里我们可见年代留下的印记:西方现代主义思潮——20世纪80年代的西方思潮引进、中西与古今文化的论辩——20世纪80年代文化热现象等。

三、西藏与人文价值

1986年9月8日,巴荒的文章《西藏热》发表在《中国美术报》1986年第36期,概述了新中国美术史上三次“西藏热”。[11]第一次是以董希文为代表的一批艺术家入藏描绘西藏题材,第二次是20世纪80年代初,由于陈丹青《西藏组画》的成功,影响一批艺术家前往准边塞地区,意图远离“动荡不安、繁复、污浊而拥塞的城市,在旷野、在憨直粗朴的身躯和陌生的语言中获得情感的转移和寄托”。第三次浪潮是近1986年一批青年画家援藏,同时有艺术院校的学生自费前往偏远原始的地带获取灵感与题材,当中选择西藏为目的地的占多数。巴荒的文章里有一个观点是,以西藏为题材灵感汲取地区的艺术家们具有两种自然观,第一种把“生活中的大自然和被描绘对象为第一自然,即‘源泉’”;第二种是视自身为“自然”,侧重于自身融入“源泉”的过程。前后两者的差异是对于主体的选择,前者倾向于表现西藏,后者强调表现自我。第三次“西藏热”尤为突出,不同于前两次浪潮中自然对象与创作者自我的分割——把自然作为征服在画布上的对象,取而代之的是自我与自然处在同一位置上,自我在与自然对话甚至较量的过程中凸显人自身的价值:

在这里,他们与其他对象是平等的关系,同属于第二自然,而仰望第一自然,拜倒在“圣山”和珠穆朗玛之下。他们所摄取的不再仅仅是一个古朴原始的场景,或是一张粗犷黝黑的具体的脸。他们在陌生神往的灵魂对等的呼吸和交流中,在所选择的充满神奇而惊险的荒无人烟的路途中,在与自然、与原始文化独自较量中,证实自身的力量和价值。这不再是对“城市疲劳”软弱地转移和寄托,而是直接向日趋矫饰的城市,向传统的审美和人生模式的挑战。[12]

巴荒认为这三次西藏边塞热的浪潮构成了新中国美术观念变迁的一个案例,对于当时“在美术作品上对人的价值所作的纯粹精神的思考”的“’85美术运动”而言,这一脉由于其付诸的切实实践,更显力量且更接近“’85美术运动”的精神内核。对于这第三次浪潮的西藏青年画家群,在1988年第10期《中国美术报》里做了进一步的报道,更详细地刊登他们写的随感[13],西藏独有的原始险峻的自然风光、神秘的历史故事和传说、独有的人文环境等等这些冲击力极强的信息为艺术家提供了思考人的价值与生命何为的场所,慕容雨在本期报纸开篇文章里说,西藏浓烈的地域性特征提供了能为艺术家们体验生命真实的场所:

强烈的阳光,强烈的民族色彩,强烈的相斥又相吸的人际,强烈的孤独和压抑感,巨大的自然威力。[14]

西藏的自然不只有宁静的草原和温顺的羊群,与之相伴的还有大风、缺氧、昼夜温差、天堑难填高山难越等苦难,死亡的威胁如影随形。在这种既壮丽又危机四伏的矛盾地域当中,直观的震撼直达心灵,同时对死亡、空洞、压抑的恐惧也随之而来,在这种极端的自然环境中生与死的矛盾是被放大的,面对难以征服甚至是设法生存都成为奢望的原生态自然,人本身的存在在其中如沙砾般渺小。面对绝境般的环境,人在其中的价值何在?感性的理解依赖观者自身的认知经验,这其实要求我们更多地搜集艺术家的形式表现和图像传达,建立图像与真实之间联结的关系,文献的陈列用于侧写出作品气质的外围轮廓。对于这批西藏生活创作的艺术家们,烈酒般的环境渗入了他们的思维中,似乎在这片高原之上,人的生命被赤裸裸地剥开,创作者们都不约而同地选择与自然相融相生,不可忽略的因素是,这种与自然相生的选择在第三次“西藏热”集中展现,当中更多是由于历史的选择,是依据时兴的时代浪潮和在历史所允许的条件下创作者的观念选择,直观的对比是城市生活与自然之间的冲突张力,自然的景观消除多余的附加意义为艺术家们的创作与思考提供合适的温床,更适合思考处在其中的人深思何谓“人文价值”。

对于“’85美术新潮”时期人文价值的思考,张蔷在1988年依据之前搜集的《绘画群体情况表》以及《绘画群体成员情况表》为资料分析完成的著作《绘画新潮》(图11),当中谈到“主体意识”是当时各个人文社科领域所热衷探讨的问题:

几乎在各个青年艺术群体里都有较强的主体意识。对“艺术为何物”的思辨,从总体上说拓展了青年艺术家的思路和对艺术创作目的性的认识。固然对人的本质意义、人生价值的讨论与认识上的进步,不单单是美术界独有的问题,这是近几年文学界、电影界,以至整个社会科学领域研究探讨的一个重要问题。[15]

在艺术领域,这一问题体现为在创作中意图的转向:

作为艺术家的主体意识的觉醒,随之而来的必然是艺术创作如何实现人的价值问题被提出被探究。因此,在青年艺术群体创作中几乎已经很难找到“反映”“再现”生活的痕迹。在一些青年艺术家那里也反对表现“自我”,提出“超越自我”,企图在艺术中表现理念,某种带有哲学意味的观念。也有人提出“体验”人生,表现人生,实现人生的艺术见解来。无论他们表达的方式、语义有多大的区别,其源盖出于对作为一个社会的人对主体意识的认识和追求。[16]

行文至此,重访“西藏五人绘画联展”及五位相关艺术家在当时所进行的思想活动痕迹,他们一方面受到时代浪潮的影响,在时代所能提供的资源,社会给予的可选择的更多可能性之下,在西藏这处空间从事艺术创作,西藏的地理和人文条件给予他们进行试验的场所,不单是艺术创作形式上的尝试,更多是突出表现人本思想观念,在这种条件之下艺术家实验属于自身的艺术表现方式抒发对于以人为核心的哲思,画面中流露出来的图像触及人心灵的思考——是对于生命本身,对于人的价值本身赋予温度的思考;对于整体的中国艺术史来说,他们的认知经验丰富了我们对于20世纪80年代西藏地区艺术创作经验的认识。对于今天而言——尤其是在日益复杂纷繁的环境之下,回望这些艺术作品及与之相连的历史之时,当中能获得多少关于人文关怀的温度,人文价值归向何处,人文价值表现何处,这是需要我们长久思考的问题。

参考文献:

[1]吕澎:《20世纪中国艺术史》,北京大学出版社,2006。

[2]高名潞:《’85美术运动》,广西师范大学出版社,2007。

[3]次旺扎西:《20世纪西藏美术史》,中国藏学出版社,2018。

[4]鲁虹:《中国当代艺术史1978-1999》,上海书画出版社,2013。

[5]甘阳主编《八十年代文化意识》,上海人民出版社,2006。

[6]查建英:《八十年代访谈录》,三联书店,2006。

[7]巴荒:《阳关与荒原的诱惑》,东方出版中心,1997。

[8]中国美术家协会等编《纪念西藏和平解放60周年美术作品集》,四川美术出版社,2011。

[9]吴长江 范迪安主编《灵感高原:中国美术作品集》,四川美术出版社,2009。

[10]中国美术家协会编《中国少数民族题材美术创作精品选集》,人民美术出版社, 2015。

[11]邵大箴:《弘扬传统,走向世界——西藏美术四十年评述》,载中国美术家协会西藏分会等编《西藏当代美术》,上海人民美术出版社,1991,第175页。

[12]郑宁人:《八十年代“文化热”的价值内涵》,《现代中国文化与文学》2016年第1期,第178页。

[13]宋晓霞:《藏族题材与当代中国艺术》,《美术》2010年第1期,第88页。

[14]王志亮:《20世纪80年代的会议精神与美术创作转向》,《艺术当代》2018年第1期,第34页。

[15]何桂彦:《现代性的焦虑与想象的西方:兼论20世纪80年代中国现代艺术的文化诉求》,《美术观察》2009年第3期,第15页。

[PMNw/dtm6eZXMJOQ2lrQXw==16]刘骁纯 高明潞:《文化与美术,美术与文化(之一)》,《美术思潮》1987年第2期,第35页。

[17]刘骁纯 高明潞 :《文化与美术,美术与文化(之二)》,《美术思潮》1987年第3期,第27页。

图片来源:

图1:《李彦平作品》,https://aaa.org.hk/tc/collections/search/archive/li-xianting-archive-1986-five-painters-from-tibet-beijing/object/work-by-li-yanping-219217,访问日期:2023年7月20日。

图2:《“西藏五人畫展”中的畫作》,https://aaa.org.hk/tc/collections/search/archive/li-xianting-archive-1986-five-painters-from-tibet-beijing/object/work-in-five-painters-from-tibet-219219,访问日期:2023年7月20日。

图3:高名潞主编《’85美术运动历史资料汇编》,广西师范大学出版社,2008,第425页。

图4:《中国美术报》,1986年第25期。

图5:《新展预告|巨浪与余音——张蔷与绘画群体情况表(1986)》,https://mp.weixin.qq.com/s/-0_avS1xe9Ffl7IxGWOv1g,2023年8月1日访问。

图6:《新展预告|巨浪与余音——张蔷与绘画群体情况表(1986)》,https://mp.weixin.qq.com/s/-0_avS1xe9Ffl7IxGWOv1g,2023年8月1日访问。

图7:展览现场:“巨浪与余音——张蔷与绘画群体情况表(1986)”展览现场,笔者自摄,2023年8月3日。

图8:展览现场:“巨浪与余音——张蔷与绘画群体情况表(1986)”,笔者自摄,2023年8月3日。

图9:展览现场:“巨浪与余音——张蔷与绘画群体情况表(1986)”,笔者自摄,2023年8月3日。

图10:《西藏生活随笔——手稿》,https://aaa.org.hk/tc/collections/search/archive/li-xianting-archive-1986-five-painters-from-tibet-beijing/object/life-in-tibet-manuscript,2023年7月20日。

图11:《新展预告|巨浪与余音——张蔷与绘画群体情况表(1986)》,https://mp.weixin.qq.com/s/-0_avS1xe9Ffl7IxGWOv1g,2023年8月1日访问。

作者简介:方晨欣,中央美术学院人文学院博士研究生,研究方向为中国现当代艺术史。

[1]吴少湘:《西部现代画展观感》,《中国美术报》1986年第25期;《西藏五人画展作品》,《美术》1986 第7期。

[2]详见:翟跃飞:《翟跃飞自述》,https://gallery.artron.net/2016/g_shownews2016_31264.html,访问日期:2023年9月3日。

[3]吴少湘:《西部现代画展观感》,《中国美术报》1986年第25期。

[4]李彦平、陈兴祝、翟跃飞、齐勇:《杂感》,《中国美术报》1986年第25期。

[5]《编者按》,《中国美术报》1986年第28期。

[6]巴荒:《“重复”与“悲剧”——三四十年代与八十年代现代艺术思潮比较》,《中国美术报》1986年第28期。

[7]邓晓庆:《八五以来艺术媒体的变迁史:从“官方刊物主导”到“自媒体异军突起”》,https://www.artda.cn/view.php?tid=9931&cid=19,访问日期2023年10月2日。

[8]详见中间美术馆对张蔷绘画群体情况表的简介:Museum Seni Luar Dalam Beijing:《新书发布丨〈中国作为问题〉第三辑》,https:// https://www.ioam.org.cn/yan-jiu-cheng-guo/2021/07/14/18099/,访问日期:2023年7月26日。

[9]三人当时的工作情况:陈兴祝在西藏那曲地区中专学校当老师,翟跃飞在西藏人民出版社编辑室担任美术编辑,李知宝在拉萨晚报社担任美术编辑(有时充任文字编辑)。

[10]同时在表格“创作情况:85年创作作品目录(并请简述创作意图)”一栏,三位艺术家自述创作意图如下(针对“五人画展”中的作品)。李知宝:《法音》表现宗教的氛围,直观和哲理的思考;《晨霜》表现人们为生活而来去匆匆。翟跃飞:力图在自己的各种感受中表现世界的矛盾。陈兴祝:创作的焦点在于真诚地表现人与宇宙发生的感应,那种宁静单一、内力非凡的意象世界。

[11]巴荒:《西藏热》,《中国美术报》1986年第36期。

[12]巴荒:《西藏热》,《中国美术报》1986年第36期。

[13]详见《中国美术报》1988年第10期报中收录。

[14]同上。

[15]张蔷:《绘画新潮》,江苏美术出版社,1988,第87页。

[16]同上。