大足宝顶山石刻开凿者重考

摘 要 本文于大足学研究中,首次提出宝顶山石刻并非由赵智凤开凿,而另有其人其因。宝顶山石刻并非学界约定俗成的民间工程性质,而具皇家工程属性。本文提供一种跨界综合的方法论,通过图像分析与文献解读,提出宝顶山并非密宗道场,而是佛教各宗集成。进而认为,宝顶山释儒道三教融合以及世俗化特征,来自皇权意志与民间诉求的互为与包容,形成巴蜀地域实用主义宗教观、审美艺术观,提出宝顶山石刻是借佛教教义、形象,传播儒学伦理教化。

关键词 大足宝顶山摩崖;开凿者重考;皇家工程;佛宗集成;以佛宣儒;开放包容

Abstract: In the Dazu Studies, this paper for the first time proposes that the Bao Ding Mountain stone carvings were not excavated by Zhao Zhifeng, but by someone else with other reasons. The Baoding Mountain stone carvings are not a folk project as commonly agreed in academia, but have the attributes of a royal project. This paper provides a cross-border synthesis methodology, proposing through image analysis and literature interpretation that Baoding Mountain is not a tantric mandala, but an integration of various Buddhist sects. It further argues that the integration and secularization of Buddhism, Confucianism and Taoism in Baoding Mountain stem from the mutuality and inclusion between the will of the emperor and the demands of the people, forming a pragmatic religious and aesthetic artistic view of the Bashu region, and proposes that the Baoding Mountain stone carvings were borrowed from the Buddhist teachings and images to disseminate the confucian ethical bildung.

Keywords: Dazu Baoding Mountain Cliffs; re-examination of the excavators; royal project; Buddhist sects integration; proclaim Confucianism with Buddhism; open and inclusive

逾二百年来,大足学的研究学者大都认为大足宝顶山石刻的发起、设计、开凿、指挥者是大足本地僧人赵智凤。1818年,张澍任大足知县,始肇大足学研究,著《游宝顶山记》前后篇;1940年1月17日至22日,梁思成和中国营造学社的其他三位学者刘敦桢、陈明达、莫宗江来到宝顶山考察;1945年,杨家骆、马衡、顾颉刚率团考察大足宝顶山石刻。这些考察,代有著述,一直影响到今天的大足学研究现状,对始创人是赵智凤几乎无异议。

之前学者,几乎均据明洪熙元年《重修圣寿寺碑》[1]所提到“有赵智凤者”这句话,判定宝顶石刻是赵智凤所为。还有人依据大佛湾5号华严三圣龛下的宇文屺《诗碑并序》所刻:“剸云技巧欢群目,今(或作经)贝周遭见化城。大孝不移神所与,笙钟麟甲四时鸣。宝顶赵智宗刻石追孝,心可取焉。”[2]并由此推测,这里的赵智宗应为赵智凤法号,由兹可证赵智凤为开凿者。此说不符佛门称谓学常识,自不可信。洪熙元年这块碑离宝顶山开凿的南宋孝光宁三朝,相隔数百年,其间战乱饥馑,改朝换代,变数多端,错舛无从稽考。而宝顶石刻,如此之辉煌神奇,文化、宗教、艺术分量如此之重,岂能独执一说,约定俗成。何况疑窦种种,悬案迷津,语焉不详,惶成定论。

艺术史上,部分看似定论的说法,其实用于佐证的材料经不住推敲。经深入探索,发现另有隐情的不乏先例。

围绕赵智凤是否为宝顶山石刻开凿者的质疑、重考,本文追究出宝顶山一系列的可置疑现象与可待深究的问题如下:

1.宝顶山石刻规模宏大,博大精深,构思缜密,工程浩瀚,耗资巨大,绝非赵智凤一介乡僧与地方力量所能,这显然与人类文明历史常识不符,在中国石窟建造历史上,从无以一人之力,由一代人完成的案例。如此工程,非皇家权力动员力莫能实现。

2.赵智凤其人,南宋以降高僧传记和相关典籍并无记载,法号不明,且姓与名均犯圣讳,不可能流传于世,现存赵智凤形象并非释门大德风仪,却类仙道人物,原型出自小佛湾经目塔南面祖师像,该像主角应另有其属。

3.宝顶工程巨量的石方与精细的内涵,必须大量的工匠与民夫参与,但却不见大足地方志的记载。应视着当时的官府明知并参与,但有意避讳。宝顶山所有石刻均未按常例留下供养人与工匠的姓名印记,如果不是出于绝对权力管控,是难以做到的。

4.宝顶山石刻巨大的工程量决定了开凿宝顶山石刻需要大量的资金,而这样巨量的资金绝不是由个人募捐所能支撑的。同时也不是当时大足和川渝地方民间的财力所能支持的。背后必须有超级的财力支配和资源动员力。

5.宝顶山石刻将一代大教悉数收尽,佛教各宗包罗万象,精彩纷呈,而柳本尊教传并非纯正密宗,故宝顶山胜迹,绝非依赵智凤密宗行事而判为密宗道场的定论所能诠释。

6.从小佛湾发现的宝顶山石刻小样作坊,说明大规模开凿宝顶山石刻前或同期是有总体预案与规划的,说明是在有巨量充足资金保障的情况下开始进行宝顶山石刻系统开凿的。亦地方能力所不能。

7.宝顶山皇家诗碑、佩戴周天子冕旒之皇帝像、小佛湾禁中应显碑、南宋朝廷二位重臣题词等实物可佐证皇室的介入。另从宋光宗与重庆史的关联,亦可推证皇室工程祈福祛病以保皇祚的动机。而从光宁两朝政治史、宫廷史的风云沉浮和蛛丝马迹中,亦可判识皇室对宝顶石刻避讳的原因。

8.宝顶山石刻处处显现出与中国其他石窟不同的特征,呈现出释儒道三教融合、佛义与民愿的融合、信仰与礼教的融合、圣雅与凡俗的融合、皇祚与民生的融合。这一切的成因,应是出自川渝独特的地域风尚、美学基底的共时发生,而不仅仅是既定叙事中的教脉延伸、风格流变的历史现象。宝顶山石刻集大成的包容形态,是从开凿起始就敲定的决策,并非川密一脉和赵智凤一人的逢时应运。

这些问题的存在,是宝顶山研究避绕不开的。也是本文相对于既定的宝顶山叙事,提供的独立思考和另类方法。

一、存疑篇

(一)关于赵智凤其人的存疑

据约定俗成的说法,赵智凤是当地名僧,5岁入古佛岩寺剃度。赵智凤(1159—1249),法名智宗,南宋昌州(今重庆大足)人,南宋绍兴二十九年(1159年)七月十四日生于大足县米粮乡(今重庆市大足区智凤镇米粮乡)。赵智凤皈依佛门的原因,据传其5岁时,母亲病重,久治不愈。赵智凤不顾家里阻拦,去了古佛岩庙。其母病愈之后,赵智凤便削发为僧,跟着师父化水治病,普度众生,弘扬佛法,躬行孝道,属于有慧根知孝道的善者。

传赵智凤16岁到佛教密宗的道场——川西弥牟镇“圣寿本尊院”,师从居士柳本尊密法。潜心学习了3年(又有说3日)。宋孝宗淳熙六年(1179年)返乡后传密宗柳本尊法旨,承持其教,命工首建圣寿本尊殿,因名其山曰宝顶。发弘愿,普施法水。按密宗道场的格局,精心设计,巧妙安排,在宝顶山“U”形山湾中一次性雕琢了上万尊佛像,继承弘扬密宗柳教,营造了宏大的宝顶石窟密宗金刚部道场,使宝顶山成为巴蜀密宗中心。[3]

据传1185年赵智凤始发愿开凿摩崖,历70年始成,算来建成时赵智凤96岁;还有说于1174年始凿,建成时赵102岁,与其生卒年有差讹。而柳本尊生于公元855年,早于赵智凤生年204年,赵应是随柳本尊的徒子徒孙有所传学。传柳本尊本是个弃婴,为密宗传人后,修炼方式古怪另类,立雪、剜目、断臂、自宫,他到底是密宗真传还是川中民间邪教,尚待考证。察南宋绍兴十年(1140年)释祖觉修撰、王直清刻石的《唐柳本尊传》碑,此碑原立于弥牟镇柳墓左,后经赵智凤弥牟求法时取样回宝顶复制立于小佛湾。但此碑风化残缺甚多,仅能识其概粗,亦不能作为实证。即使是由弥牟取样复制,也不能证明开凿者是赵智凤。1818年,大足知县张澍《后游宝顶山记》就说其碑风化字不可辨。[4]

“在小佛湾中,大宝楼阁残壁关于赵智凤行事,大宝楼阁,残壁上刻有席存著赵智凤事实,惜皆漶灭,其它(同“他”——编者注)诸碑中述智凤事者亦皆出于席氏。”[5]都是已溃灭的传说,不足为事实,详见下析。

笔者以为,把赵智凤也作为柳教本尊,阙补进该碑,确是后来学者想当然所为,实属先入为主,缺乏依据。考大佛湾中《重修宝顶山圣寿寺记》碑文,结合《乾隆大足县志》所载:“赵本尊名智凤,绍兴庚辰年(1160年——笔者注)生于米粮里之沙溪。五岁入山,持念经咒;十有六年,西往弥牟,复回山修建本尊殿,传授柳本尊法旨,遂名其山曰宝顶。舍耳炼顶报亲,散施符法救民。尝垂戒日:热铁轮里翻筋斗,猛火炉中打倒悬……嘉熙年间(1237—1240年——笔者注)承直郎昌州军事判官席存著为之铭。”此“为之铭”的残碑存于小佛湾七佛龛壁中下部,现仅存“承直郎”三字,《乾隆大足县志》载残文106字。[6]1818年张澍游宝顶时尚见壁文,在其《后游宝顶山记》中云:“就存字绎之,乃系赵本尊智凤事实也。”[7]

事实上,学界对宝顶山赵智凤的事实,并没有确凿的信证,只是依据语焉不详的散传而约定俗成。前辈学者陈习删在《大足石刻志略》中提到“承直郎”字样时说:“在小佛湾残壁,直刻行书,直径寸许,余字漶灭。张澍《游宝顶山后记》谓:昌州军事判官席存著所作‘赵智凤事实’,未存‘承直郎’三字,并谓文大半销蚀,知其时尚有小半存字,未全漶灭,惟未经抄出以传,以致近世研究宝顶开建年代及赵智凤历史者,无可查考。”[8]张澍的田野考察,仅限于明代碑文的判识。明代碑文之前的依据,鲜有充足的文献支撑。

《重修宝顶山圣寿寺记》[明洪熙元年(1425年)]:“传宋高宗绍兴二十九年(公元1159年——笔者注)七月有四日,有曰赵智凤者,命工首建圣寿本尊殿,因名其山曰宝顶。发宏誓愿,普施法水,息灾捍患,远近莫不皈依。山之前岩后洞,琢诸佛像,建无量功德。”开篇即云“传”字,表明是据传闻,而不是见诸信史。这是迄今为止所发现的直接反映赵智凤生平事迹的文字资料,为明洪熙元年,即1425年由大足儒学教谕刘畋人所书,离赵智凤开凿宝顶已过去250年。其叙事亦依凭传说,不足信证。

而此文中“传宋高宗绍兴二十九年(公元1159年——笔者注)七月有四日,有曰赵智凤者,命工首建圣寿本尊殿”一语又与《乾隆大足县志》所载“赵本尊名智凤,绍兴庚辰年(1160年——笔者注)生于米粮里之沙溪。五岁入山,持念经咒;十有六年,西往弥牟。复回山修建本尊殿”之语产生矛盾。如按《乾隆大足县志》所述,则宋高宗绍兴二十九年(公元1159年——笔者注)之时,赵智凤尚未出生,他又如何“首建圣寿本尊殿”?故此碑文与此县志所载,均不可采信。

关于直接文献,现存最早关于赵智凤记载的文献,应该是大佛湾5号华严三圣龛(图1)下的宇文屺《诗碑并序》(笔者按:“序”当为“跋”),全文云:“剸云技巧欢群目,今(或作经)贝周遭见化城。大孝不移神所与,笙钟鳞甲四时鸣。宝顶(赵智宗刻)石(追孝),心可取焉。囙成绝句,立(诸)山阿。笙钟(鳞甲事)见坡诗,谓为神朸(阿护之意)也。朝散郎知昌州军州(事兼管内劝农事□□二江宇文屺△书)。”此碑文前为一首七言诗,后为跋文与落款,跋与款之间刻有“性聪书”两行,残存二字,中有“癸未二月一日”字样。陈习删先生认为:“尤其是宇文屺是赵智凤刻像同时的昌州刺史,跋语虽然短得仅有一句,的确要算宝顶雕像年代的铁证。”[9]此诗跋直接题刻在大佛湾,是赵智凤营建宝顶石窟的现存最早、最直接可见的证据。

《舆地纪胜》卷一百六十一《昌州》条中记载:“宝峰山,在大足县东三十里,有龛岩。道者赵智凤修行之所。”[10]该条称赵智凤为道者,并指明宝顶山乃修行之所,这就排除了“道者”的动词含义,那么,赵智凤是何身份?是道士,还是密宗和尚,亦是笔者置疑所在。

宝顶摩崖的确有部分是按密宗道场开凿的雕像,将密宗尊奉的神像和教义故事较完整地展示出来。但这也只能证明宝顶山具有密宗题材内容,而不能推断是由赵智凤主持的工程,并在完成后他还成为密宗大师。事实上,密宗题材只是宝顶石刻的一部分。

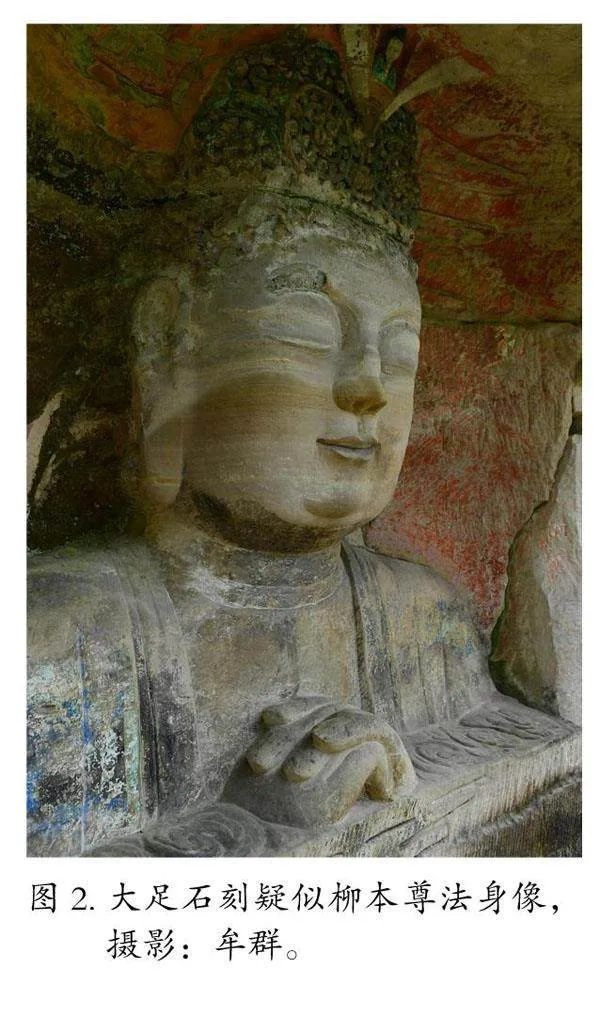

宝顶山被学者判为密宗道场,主要依据是柳本尊的川密造像(图2)。现存大足宝顶山大佛湾21号造像“柳本尊行化图”,其中“十炼”的内容文像皆十分清晰。从整体上看是以柳本尊为代表的川密内容,造像语境纯粹中国本土、四川本土化。除柳本尊像显得一本正经,甚至木讷凝滞外,那些小沙弥、小神祇个个神态生动,充满世俗烟火气。

高约15米、宽约25米的《十炼行化图》是宝顶摩崖的精华,是佛教雕刻由神圣化演进到世俗化的代表。这些精彩的内容不只是密宗的修炼,也是世俗生活的表现。从美术考古学和风格研究的角度看,《十炼行化图》不过借用了“柳教十炼”的故事,但是由多种因素影响形成。无论世俗题材还是宗教题材,气韵生动、善于写真、神态微妙是四川人物雕刻的最大特征,不仅宝顶石刻如此,同期的民间世俗雕像亦如此。从美学史发展的高度审视,宝顶山雕像群落是世俗化的造型艺术,人文精神的殿堂,宗教造像的神圣性被削弱了。其艺术发生之因,未必只是川密宗教使之,更多的是借宗教之题发挥以儒家伦理为内核的世俗观念。

与唐代雕塑相比,宝顶山石刻与其形成了巨大美学背景差异。宝顶山石刻群落开凿之初,就秉持世俗化、伦理化,而非单纯出自密宗教义仪轨。《唐柳本尊碑》是否为赵智凤移至小佛湾?“柳教十炼”成为宝顶的重要叙事,或另有其因。宝顶山以及安岳能有密宗道场保留下来实属不易,但开凿者为何人,笔者认为,未必是赵智凤。这须进一步对川密史实的研究来支撑。

据大足石刻研究院院长黎方银说,在大足石刻博物馆收集展示的4,500件珍贵文物史料中,唯独在赵智凤的史料收集上寥寥无几。[11]关于赵智凤是当地名僧的说法,以及他的家乡是米粮镇古佛岩,都只是民间传说,并无实证。按照中国历史上高僧大德的修为与影响,一般德高望重者年纪也大。以赵的经历,16岁才拜师学佛,不到20岁就修完佛教密宗博大精深的义理、浩若烟海的经典,并能在故乡发宏愿、集巨资、召良工,集佛刻工程之神工经典,胸中装着堪称人类奇迹的工程总蓝图和技术系统,一次性开凿上万龛佛刻,承担中国晚期石刻艺术的集大成工程,并成为一代密宗大师,开辟规模巨大的密宗道场,实在是天方夜谭,匪夷所思。

赵智凤告成大功的另一个疑点,是其没有法号。有说赵智宗是赵智凤法号者,实难以自圆其说。释门法号与姓氏,和本人俗姓名字全无关涉,是佛界内部的身份代号。如无法号,他便只能是居士身份,怎么能领衔组织如此工程,并筹集巨量资金?后人依据宇文屺《诗碑并序》中“赵智宗”三个字遂认定赵智宗即赵智凤,并以为是其法名。此说之误在于,中国僧侣之所以落发出家并示人以法名,是以此表明已六根清净,隔断俗世一切烦恼,一心修佛。所以称“智宗”为法名则可,称“赵智宗”为法名则大谬,岂有在法名“智宗”前又冠以俗世赵姓之理?且法名与俗名之间,绝不可以同字。[12]

笔者对赵智凤姓名和形象亦有质疑。赵为当朝皇帝姓,凤为当朝皇后名,民间当为之大忌讳。若无皇家授权,赵智凤这个名字绝难存于世,惶有当世风光与身后英名?这个常识,却为学者们轻易地忽略掉了。在光宗朝间,连一种名谓凤仙花的植物,都因犯讳李凤娘而被改称“好女儿花”[13],岂能容民间“赵智凤”这个名字堂而皇之传于世?

今传世赵智凤的形象,来源小佛湾经塔上的浮雕人像(图3)。此人仙风道骨,虬髯络须,全非释家人物,倒颇具道士风貌。因刻石部分文字湮漶风化,并无标示该人姓名。尚存的联句,亦不能信证其像就是密宗大师赵智凤。后人以传赵智凤将《唐柳本尊碑》由弥牟迁来此[14],便认为此浮雕人像就是赵智凤。宝顶山大佛湾入口处的赵智凤雕像,亦是今人按此肖像翻版。有嫌信证阙缺,以讹传讹。

综上所述,笔者认为,迄今为止,并无一例可靠史料可资证明赵智凤是宝顶石刻之主持者与设计者。

(二)关于宝顶石刻规模和工程量的存疑

宝顶山大佛湾是一马蹄形山谷,位于圣寿寺左下。宝顶山石刻造像就是以大佛湾为中心,在长约500米、高约15—30米的崖壁上,雕刻大小造像万余躯,包括八大六通护法像、六趣唯心图、广大宝陀罗尼经变图、华严三圣像、千手观音像、释迦涅槃像、释迦降生图、九龙浴太子图、毗卢道场、父母恩重经变图、雷音图、大方便佛报恩经变图、观无量寿佛经变图、锁六耗图、地狱变图、柳本尊行化图、牧牛证觉道场、圆觉道场、柳本尊证觉像等30余部宏大的摩崖造像和洞窟造像。其内容之完备,“几乎将一代大教收罗毕尽,凡释典所载无不备列”。[15]其造型之生动,“大小神佛像约万余,喜怒皆有生气,牧牛十偈,圆觉洞菩萨及壁间花鸟鱼龙镂刻精工,金彩璀璨今尤熠熠耀目。”“此外,大佛湾石刻还巧妙地采用了排水、采光、力学、防风化等科学措施,足以令游览者叹为观止。”[16]

除了大佛湾内大大小小的佛像工程,还有圣寿寺巨大的庙宇群。据新近发掘,大佛湾背面尚有大面积摩崖石刻,尚未整理对外开放,整个宝顶山是一个系统的、庞大的摩崖与石窟群,其规模巨大,远超过大足北山。仅以佛刻数量比较,宝顶石刻规模大约应为北山石刻的数十倍。其余诸山规模均远不敌宝顶山。

唐景福元年(892年),昌州刺史,充昌、普、渝、合四州都指挥、静南军节度使韦君靖,在昌州城北龙岗山(今北山)营建“粮贮10年兵屯数万”的永昌寨的同时,首先在北山凿造佛像。[17]韦君靖身为四州老总,军政一身,领导工程的实力和财力动员统筹力远超赵智凤。以韦君靖的实力,尚且只能完成现有北山石刻的约1/3、大约5000尊佛像之内的工程,且施工难度不及宝顶石刻。此次工程多是募集资金,唐刻损坏者多,盛期为五代,北山现有精华如136窟,都是北宋所刻。如此精品,事实上也还不能计算在韦君靖工程量之中。相比之下,赵智凤一介地方贫僧,怎么能一次性、不间断完成远超北山规模数倍的工程?

宝顶山摩崖佛刻工程,不仅规模巨大,技术难度亦空前绝后。大佛湾工程需要运筹帷幄、高屋建瓴、规划缜密,其气象雄浑、致宏极微、一气呵成,是人类摩崖艺术的大手笔。绝非等闲之辈、个人行为所能为之。

人类历史上大规模的雕刻、建筑艺术,皆与权力有关,这一点几乎毋庸置疑,长城、金字塔、吴哥窟、阿旃陀、云冈、龙门、敦煌……无不如是。宝顶山工程的当量等级,在权力工程中也属于大规模,仅凭地方乡绅募捐供养、地方僧人发愿苦行,几乎不可能完成。何况赵智凤发愿募集之时,正值南宋危厄之期,外侮内患,国力式微,财政税收多由中央控制,如果没有中央转移支付,减免税赋,以民生之艰,地方财力之限,怎么可能募集海量资金?

宝顶山石刻的幕后支撑、策划、指挥、工程统领、技术班底、财资来源,一定有赵智凤之外的执掌权力的人物和调动资源的能量。据笔者查阅相关资料,光宗在位期间,中央政府在税收上给予四川规模不菲的减免[18],且这些减免多以傜役抵扣税赋的方式[19]。这是解开宝顶山工程资金来源的重要线索,尚有待笔者进一步深入考据。

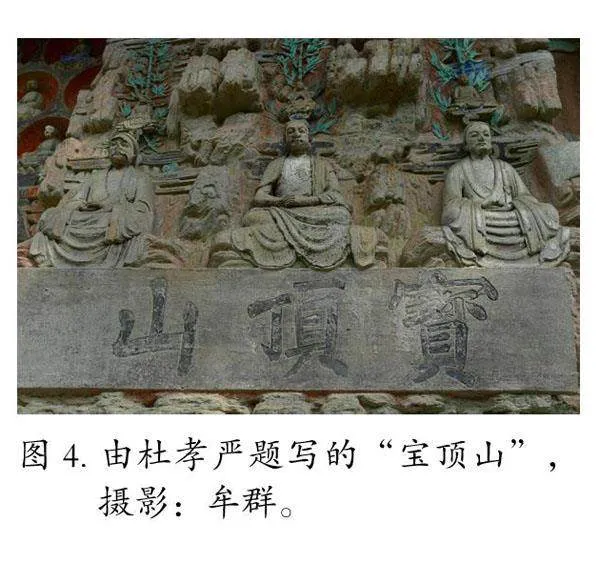

(三)关于宝顶山名流题字的疑问

大佛湾中最重要的题词是杜孝严题写的“宝顶山”三个大字,署“朝请大夫权尚书兵部侍郎兼同修国史兼实录院同修撰杜孝严书”。而且所书位置,是早就提前留空以备的,可见工程为体制性操作。有史家认为是杜孝严回安岳老家,过大足而题,写于嘉定十六年(1223年)。[20]

另一重臣魏了翁则题写了“毗卢洞”横批。有说杜此行与魏了翁相约去大足,难服理据。魏、杜二人均为宁宗重臣,虽均为川籍,又曾是同科进士,叙宁府尹前后任,但当朝高官结伴归乡是不可能的,有违职官制度。事实上二位重臣一年内到大足视察,唯一可能的解释是公差,受宁宗之命前来视察大足石刻,而且是两位重臣前后视察,以兼听则明。而此时,宝顶山摩崖开凿已40年,正值主要工程竣工期,此行公差督察竣工,较为客观。二位重臣的题字,是皇家工程的重要依据。

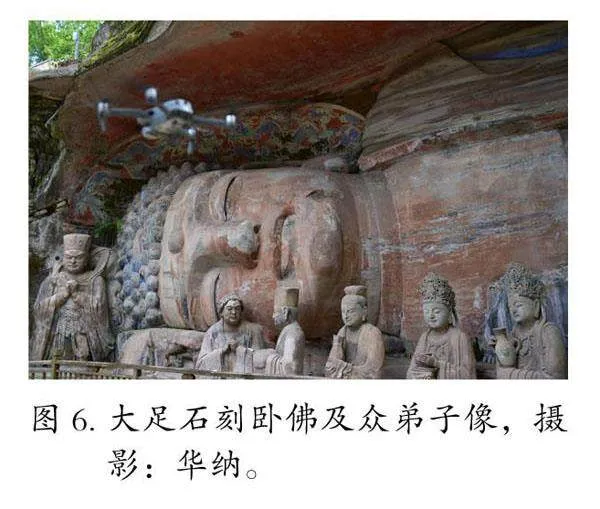

(四)在“卧佛”释迦涅槃像身前人物置疑

在宝顶卧佛身边躬身肃立着声闻、菩萨、帝释和护法等群像14尊,亦仅露上身。根据相关资料说法,他们即闻佛涅槃,先后来到佛身旁的弟子和相关人士。

十二弟子之外的柳本尊、赵智凤两位四川密宗和尚也混位其中,这完全不符佛教仪轨。在南宋光宁时代,理学盛行,规矩繁多,以赵智凤一介地方僧人,居然可以把自己升格到与众神同尊,这是僭越,几乎不可能出现。

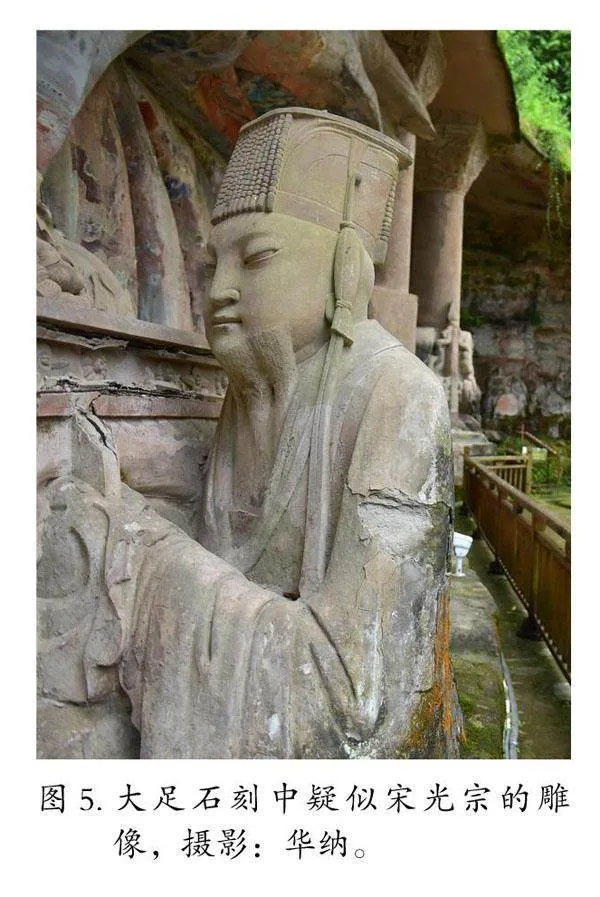

最令人质疑者,是在“卧佛”胸前,有一头戴冕旒,耳佩充耳,手执笏板,形似帝王的造像(图5)。其身份待考,未有确定,有学者认为是帝释天,但是没有依据。这个帝王造像出现在民间的道场,完全不合常理。冕旒是从周天子以来最高规格的皇帝礼帽,历代皇帝皆袭此制,一直到袁世凯复辟,也戴的这种冕冠。充耳是皇帝避听谗言的装备。这尊雕像佩戴整套皇帝的行头,面朝释迦牟尼,与众弟子的朝向相反(图6),其中必有深层次的原因。既然是中国正统帝王的衣冠形象,应作中国帝王身份解,与印度原教帝释天无关联。笔者以为,这个帝王造像和赵智凤、柳本尊造像置于释迦涅槃众侍之中,有着另外的历史逻辑和存在原因。

(五)大佛湾石刻中大量世俗化、神鬼化、道教内容与佛教的关联与矛盾

大佛湾石刻中既有北魏盛唐至北宋以来的雄浑庄严,如华严三圣、释迦涅槃卧佛、千手观音、毗庐洞药师佛等经典形象,更有具自身特色的牧牛图、柳本尊十炼图、地狱变相、观无量佛寿经变、父母恩重经变等连环式造像。其造型没有正神楷模,自由灵动,几乎完全是民间生活,其因果报应的教化内容,显然假借佛教的衣钵貌相进行了本土化,而更多禅宗造像不假仪礼,囊括儒家孝道礼学、道教、民间巫神鬼因素。

这种既符合正教规范,又兼容民间神鬼的包容性,也给宝顶山石刻群增添了神秘性。将其定性为密宗道场,难免有所牵强,有失偏误。在历史上经晚唐、后周几次官方剿灭密宗,汉地密宗几乎成了地下组织,四川密宗包括柳本尊,都是在自家开道场,[21]影响极为有限。如果没有某种权力因素,单凭赵智凤一介密宗实习生的力量,实难以推动如此宏规与世俗化的造神运动,并获取正传佛教宗系的宽容。

二、释疑篇

(一)赵智凤其人并非宝顶山石刻的开凿者

据笔者所察,赵智凤发愿、弘扬佛法而开凿大小佛湾摩崖,兴建圣寿寺,如此功高德茂之事,宝顶山关于他本人的记述却寥寥无几。笔者认为这不是偶然,而是故意为之,只是以赵智凤的人名,形成一个民间符号,淡化他的个人具体事迹和开凿过程细节,形成一种双隐效果,既隐去真正的开凿业主,又对民间符号赵智凤语焉不详,使宝顶这一伟大的精神文明工程蒙上神秘色彩。赵智凤无法号,何以为高僧?更遑论担任既懂工程、又懂艺术、又通佛理的集大成者。而在有记载的名僧文献如《高僧传》中并没有赵智凤其人。

为什么历来学者对赵智凤首创宝顶石刻的说法没有质疑?笔者认为,这是由大足石刻一开始的研究方法和文化定位所决定的。换句话说,是历史观决定的,而不是由史实决定的。有什么样的史学观,就会有什么样的研究方法和研究成果。宝顶山真正意义的学术考察发现,始于抗日战争期间梁思成营造社的考察,中原文化中心的史观和学者们的南渡际遇心态,都只将宝顶山视作中原正统文脉的一个例外,把她当作北方灿烂辉煌佛刻风格南迁后的民间化世俗化的另类典范。顺着这种思维定式,后来的学者都企图强调宝顶山石刻群与中原风格、格局不同的世俗风格和地方特点,结果自然会将地方人物赵智凤推向开凿者的宗师地位,甚至从没质疑其个人的动员能力与成功的可能性。事实上,梁思成对宝顶山的考察只有数日,对宝顶山石刻的性质与价值未及深究,其在所著《中国雕塑史》中,对宝顶山石刻并未作详尽分析,甚至认为多为明代所刻。[22]事实上经后来学者研究,宝顶山大多为宋刻。

上述单一史观,容易忽视历史共时的整体关联条件,也容易排斥除地方主义之外的其他原因或偶发原因。本文认为,宝顶石刻的成因与缘起,并非地方传奇,而是南宋皇室在外患压力和宫廷纠葛之际建立的一个精神祭坛、皇祚象征,起于帝王意志的皇家工程。宝顶之兴,是皇室牵动举国力量办大事的行为。宝顶之秘,亦因皇室内讳而故意禁忌隐匿。

本文的史观方法论,就是把权力背景和资源动员力作为美术史研究的方法论。

(二)宝顶山石刻产生于皇权意志、资源动员力和民间信仰、创造力之间的合力

宋光宗赵惇于绍兴三十二年(1162年)封恭王,乾道七年(1171年)立为皇太子,淳熙十六年(1189年)受孝宗禅让,即位皇帝,同年8月,他赐令升恭州为重庆府。这就是光宗在这里先封王、再立太子、后即帝位,所谓“多重喜庆”的由来,重庆由此得名。笔者认为,大足宝顶石刻,与这个历史事件有根本性的关联。[23]公元1179年,太子赵惇的精神疾患加重,在此前十几年中,赵惇癫病经常发作,精神疾患是赵家皇室不幸的遗传。太子妃李凤娘忧心如焚,不仅为丈夫的病情,更为其皇位的继承。

宋高宗时,皇太后患白内障,几全盲,太医束手无策。高宗梦一绺髯卷发道人,擅治眼疾,逢翳必除。乃召天下寻之,曰斯人即青城山道医皇甫坦。曾蒙高人垂教,一手好医术,悬壶济世,妙手回春,急召进宫,皇甫坦略施小计,太后即重见光明,高宗留用御医,皇甫坦不受,毅辞返青城。从此名冠天下。[24]

以上叙事,均出于《宋史》正传,并无虚构。在上述事实与宝顶山现象之间,产生了笔者以下的推断,也正是宝顶山工程开凿之因。

皇甫坦向高宗孝宗荐李凤娘为皇孙媳,高宗孝宗欣然同意,乃行大礼。从此凤娘攀入鸾玺。[25]赵惇性柔弱,尤惧内。李凤娘一心想让丈夫登上皇位。但这赵惇不幸,遗传了家族的精神病,疾患甚重,时有发作,是为凤娘至忧。李凤娘遂求教自己的恩人皇甫坦,皇甫坦建议兴修寺庙,凿刻佛尊,即可为太子祈福祛病,顺利登基。而后赵惇封恭王,治恭州(重庆),后又被立为太子,恭州是赵惇发祥之地。与恭州紧邻的昌州宝顶山周边地区,自唐代韦君靖开凿摩崖,已初具规模,香火四播。李凤娘与皇甫坦劝说孝宗,以为赵惇祈福祛病为由,调动国库财力,集中南北工匠,启动宝顶石刻工程,兴建圣寿寺。工程巨大,一时工匠集聚达数千人,形成匠人村镇。

自北宋后期至南宋,国力逐渐薄弱。朝廷本身就需向金国称臣纳贡,李凤娘谋私乱政,动用国资大兴土木,耗费资财。众臣上谏,欲除凤娘,高宗对当年纳媳之事亦后悔,迁怒于皇甫坦。

宝顶开凿工程责任人托名为赵智凤,其实不是某人姓名,而是以皇姓加后名,意指此工程是皇家尤其是太子妃的工程。如果没有皇室授权,赵智凤这个名字不能传世,甚至不可能存在,因为是大忌讳。在上述历史语境中,赵智凤其名实质就是一个工程代号。

笔者由此继续追问,赵智凤如是当地名僧,为何没有法号?地方僧人怎么能领衔组织如此工程,并筹集巨量资金?南宋的相关名僧传记,也并没有赵智凤其人的记载,是因为贫穷而没有度牒,只是居士?南宋倒卖度牒价码是很高的,没有度牒而从事宗教法事者,被称为伪僧,在宋代是违禁重罪。[26]

没有法号,怎么会来领衔佛教的工程呢?各种际会中,笔者认为只有一个答案,即大足石刻为皇室工程,特命全权。皇甫坦身为术士,亦无法号,领导佛家工程更是名不副实。对李凤娘持权营私之劣迹耿耿于怀的群臣舆论,更是李凤娘要防范而有所避讳的。因之最好的办法就是用工程代号,虚拟名号曰赵智凤。皇甫坦其人术士作风,苛技严艺,办事谨慎。工程所施,萃集天下名工巧匠,雕琢小样,反复修改调整,制定技术路径,以保胸有成竹,万无一失。今日宝顶小佛湾,即当年的小样坊(图7)。大佛湾中大部分内容,皆出于小佛湾制作小样。

皇天不负苦心人,李凤娘为太子祈福,开凿大足宝顶摩崖佛刻后,1189年,赵惇终于当上了皇帝。李凤娘如愿以偿,皇甫坦安全着陆,李皇后感恩佛泽,遂增加国库投资,加快宝顶工程。

宋光宗赵惇病重,凤娘竭力推助长子赵扩登基。光宗当了5年皇帝,便让位于赵扩,做了太上皇。凤娘以皇太后之身,仍威仪朝廷,直到1200年与光宗同年驾崩。嘉定十六年(1223年),宋宁宗赵扩遣兵部侍郎杜孝严、太常少卿兼国史院编修魏了翁——一位是记录皇帝言行者,一位是主持国家大典者——二位亲信重臣,先后赴宝顶山视察,验收工程,题写宝顶山。皇室祈福的主要任务已基本告成,剩下的内容,大概率由地方乡绅、十方信众继续跟进。这也是大佛湾造像越晚期越世俗化的原因。

与并无可靠史料证明大足宝顶山石刻是由赵智凤主持开凿的情况相反,大足宝顶山石刻明显留下了深刻的宋家皇室印记,如皇家诗碑如下:大佛湾北崖《大方便佛报恩经变相图》居中为大佛,大佛下有《三圣御制佛牙赞》,赞中的“三圣”指宋代的三位皇帝宋太宗赵光义、宋真宗赵恒、宋仁宗赵祯,所以这篇赞中的“圣”字由三个“王”字组成。此赞为三首御制七言诗,右起依次为太宗赵光义、真宗赵恒、仁宗赵祯所作。

宋仁宗赵祯御制诗曰:“三皇掩质皆为土,五帝潜形已化尘。夫子域中夸是圣,老君世上亦言真。埋躯只见空造冢,何处将身示后人?唯有吾师金骨在,曾经百炼色长新。”此首诗境,表达了宋皇室兼容儒释道的意识形态,南宋宗教信仰与现实政治的关联,本文暂不细究。本文仅指出,关于宋代皇帝的一切,都是民间的禁忌。如果没有皇家的允许,何人敢擅自将皇帝的御制诗刻于此处?据史载《三圣碑》原刻于开封大相国寺,后刻于江西庐山西林乾明寺,为北宋皇室为恢复佛教而御赐,二者现已无存,今仅存者唯宝顶山大佛湾。不管此诗如何到此,有一点是无疑的,非皇室特允,谁也不敢妄刻此碑。况民间信息渠道极其有限,如果没有皇室授意,普通工匠与地方僧人赵智凤又能从何处得知皇帝御制诗的内容并刻于此地?

宝顶山系皇家工程的重要物证之一是《禁中应显碑》(图8),原藏于浙江广利寺。该碑为何出现在千里之外的大足小佛湾中,学界有两种说法。一说是阿育王山广利禅寺住持传法臣僧道权为之题记,并赐给宝顶山刻石小佛湾安奉。认为因赵智凤开凿大足宝顶山“声势之盛,轰动朝野”,所以朝廷赐给大足安奉。陈明光先生认为:“赵智凤在传教造相的六七十年间,西行东游,行化有声,从而获得上赐的《宝塔图》访获杨次公《牧牛图》颂和《三圣碑》本,不是没有可能的。”[27]

笔者认为,以上说法均难成立。当年这块图文碑已入皇宫封禁,广利寺方丈无权转送。传赵智凤开凿宝顶山期间,史料中也未见赵智凤有南游临杭之记载,故难至于皇室将如此尊贵的宝物赐予。合乎情理的解释是皇室主动配置的。其目的是保障宝顶山石刻的皇室规格。

除了以上释疑,笔者认为,将宝顶山石刻判为民间工程,还有潜在的意识形态政治正确的因素,简单地将人民性定义取代皇权性资源史实。对此,笔者提示,敦煌、云冈、龙门诸伟大石刻遗迹,难道说就没有人民性吗?同理,宝顶山石刻的人民性质、民间因素,有着与皇家工程相契合的价值观和创造力。宝顶山石刻产生于皇权意志、资源动员力和民间信仰、创造力之间形成的合力,对此未可作俗解。

(三)对宝顶山石刻中几尊造像的探讨

卧佛前的所谓弟子的造像中,那位身着中国皇帝冕服的造像身份是谁?

此处造像虽未戴冕版,但冕旒、充耳两物的出现足以证明这是中国皇帝的造像。在旁边有赵智凤及穿宋代服装人物的共时语境下,可以证明是宋代皇帝形象。根据光宗、孝宗的真实记载,可以看出宝顶山石刻产生的皇室背景,不可排除李凤娘身为皇太后临逝之前懿旨宁宗赵扩,于宝顶山佛湾释迦涅槃巨像前塑光宗供养像,以臻佛报,并塑九龙浴太子群雕,以延皇祚的可能。

而在光宗即位前后,李凤娘长期挟持光宗,制造光宗与孝宗、高宗的矛盾,种种行为,演尽不孝。而光宗死后,宁宗为护其短,死后谥号循道宪仁明功茂德温文顺武圣哲慈孝皇帝,特追封“孝”字。[28]这一行为,可以证实宝顶山释伽涅槃像的戴冕旒的帝王造像,正是宋光宗的化身形象,而非他人。据其风格,介于真身与法身之间。中国帝王,尤其是宋代皇室以孝道治天下,这意在弥补光宗在世时种种不孝之行径。笔者认为,光宗以唯一供养人的形象出现于此,打通了宝顶山石刻的叙事逻辑,喻明了其皇家工程的基本性质,也解释了偌大宝顶山,除却这尊供养人性质的雕像,竟无一尊供养人像的原因。由于宝顶山的皇室专属性质,岂容其他供养人存在。

宝顶石刻为皇家工程,当时地方最高官员岂能不知。笔者认为宇文屺作为当时地方最高监察官员(刺史),行事必保持对皇权的绝对忠诚。皇家要干什么,宇文屺心知肚明,他说“宝顶赵智宗,刻石追孝,心可取焉”,“宝顶赵智宗”可以被解读为不是指具体的人,而是祈福造像这件事,所以称为宗。中国称谓学的一个常识是,古时称呼某人或某人自称,习惯在名字前加上自己的出生籍贯,并且一定是县郡以上的辖地。如果称“赵智宗”,便应该是“昌州赵智宗”。宝顶在南宋时不过是一个僻乡,不应作为赵智宗的籍贯称谓。所以宝顶赵智宗,应是指的这件事,而不是具体的人。

所谓刻石追孝,谁在追孝,追谁的孝?赵智凤为母亲治病,5岁就出家当和尚,已是孝道的最高表现。而恰是宋光宗赵惇在皇后李凤娘的教唆下,生前种种不孝,有违宋朝皇室统治天下的准则。朝廷上下,有目共睹。为蔽天下耳目,赵扩特追封其父以孝字为庙号,塑其形象作恭敬状,于释迦(天道)之前。这才是追孝的真实意义所在。这尊帝王像,其身姿体态,既非跪(无及膝部),又非立(半截身躯),巧妙地表达了帝王的尊严和赎罪追忏的潜台词。

一个追字,洗尽了朝廷的丑闻,遮蔽了历史的真相。宇文屺,作为朝廷派驻昌州的最高监察官员,他自然心领神会,举重若轻,臣为君隐,遣词造句,滴水不漏。笔者认为,这正是宇文屺碑文中“刻石追孝,心可取焉”的真实解读。

宝顶山疑似赵智凤的雕像,在小佛湾和释迦涅槃像前有几处。现代人雕刻的赵智凤肖像,虬髯披发,与宋代和尚装束完全相异,甚至可谓离经叛道。按佛家规矩,赵智凤身为一代高僧,不可能如此装束,袒胸露怀,不修边幅,这分明是道士、术士的形貌装扮。根据时间顺序,原型源自小佛湾经目塔大师像无疑。此人是谁?不可能是柳本尊,这从宝顶石刻柳本尊的其他形象就可推论。能够刻上经目塔,必是与工程关联的重要当事人。笔者认为,该形象是皇甫坦的概率极高。(另文详考)

宝顶山的偌大工程,居然没有供养人肖像和姓名,甚至没有一处石刻工匠留下的姓名,这是极不符合常规的。笔者考察北宋和南宋时期,昌州地区有记载的有名有姓的雕刻工匠,有文氏、伏氏等工匠家族,并在大足石刻中留下数十处工匠镌名。唯独在宝顶山的大小佛湾,没有一处镌名。据大足县志办公室张划的文章《大足宋代石刻镌匠考述》[29]解释,这可能是因为宝顶山石刻为当地僧营,由赵智凤一人操办,遂使知识产权严格控制。笔者以为,以赵智凤一僧之力,难以禁止工匠们将自己的名字镌留史册的诉求,何况他必须依靠名师工匠才能完成大业,不可能垄断知识产权。即便赵智凤可以拒绝领取薪酬的工匠们镌名,难道还可以拒绝支助买单的供养人立像?这只有绝对的权力才可以做到,赵智凤如果可以做到,也必有大过普通僧人的权力。即便是在地方最高长官韦君靖主持的官营工程,也没能阻止工匠们将自己的名字镌上佛龛。笔者认为,宝顶山没有工匠镌名,最真实的原因是皇家工程的保密需要。

(四)宝顶山摩崖石刻并非密宗道场,而是佛教各宗风格多元化、包容经典与世俗的集大成者

通常认为,宝顶山石刻是密宗道场,是因为赵智凤传承了晚唐柳本尊的川密衣钵,按密宗道场的格局精心设计,巧妙安排,在宝顶山“U”形沟中一次性雕琢了上万躯佛像。此说亦有重大疏漏,如杨家骆考察报告。[30]杨家骆此说仅从规模入手,且用虚数,并未深究四川密宗真实情况,未免简单判定。

据《唐柳本尊传》,柳本尊生于公元855年,唐代密宗高僧。这一说法也不准确,柳本尊其人在家传教,也没有密宗的教职和法号,仅为一位居士。而乾隆《大足县志》所载:“赵本尊名智凤,绍兴庚辰年生于米粮里之沙溪。”两人相距300年以上,赵智凤又如何能“师从居士柳本尊”?应只是承续了柳教的民间末流残屑。而宝顶摩崖博大精深,包罗万象,品位高尚超越,真实现象是宝顶的佛阵包容了川密的内容。

佛教密宗不尚虚名,而重实修。川密修炼方式古怪另类,立雪、剜目、断臂、自宫等自残手段,所谓“十炼”,示人以超强意志而坚信佛法。但无论是史籍还是传说都没有提到赵智凤是实修“十炼”中的哪一炼。既无实修,又何来宗师?既无宗师,又何来密宗道场?

宝顶山石刻的开凿,与圣寿寺的重建直接相关。小佛湾就是圣寿寺不可分割的部分。按照通常对赵智凤的判定,他既是按密宗之法式进行宝顶山石刻的开凿者,又是圣寿寺的第一代住持。光复密宗的大师,因之圣寿寺也就应是密宗道场。但据能考察到的资料,圣寿寺从来都是禅宗寺庙。而在宝顶山开凿之时,从浙江移来之禁中应显图碑,先前出自阿育王寺,亦为禅宗寺庙。禅宗寺庙间的连带关系是明确的,可以反证当时的圣寿寺是禅宗寺庙而非密宗。密宗四代而绝,只有禅宗是六代。小佛湾经目塔上的祖师像,左右刻有六代祖师传密印联偈,故该祖师像和圣寿寺的禅宗身份,不可排除。

若以弘扬佛教思想教理之宏大精深比之,无有比大足宝顶山石刻更伟大者,其伟大在于,将当时佛教各宗各派之思想学理,完整地以刻像表现出来,绝非只有密宗一家思想学理之显现。

通观宝顶石刻内容,有人天乘,彰显业报;有菩萨乘,六度因行;有净土,九品往生;有柳本尊十炼图,四川密宗;有禅宗,牧牛修心;有华严,圆觉问法。佛之智慧慈悲,尽着于巍巍宝顶山顶。菩萨之愿力功德,示现于荡荡之行仪。有教有理,有行有果,直将三藏十二部经,一网收尽。[31]足见大足宝顶山大佛湾石刻的主持人胸中气象之伟大,佛理之精深,理想之崇高,意境之深远,绝非局限于一密宗道场。

中国各地石刻造像,皆非成于一时,亦非出自一人之手,一向无系统可言。即便是同在大足地区的北山石刻亦是如此。大足宝顶山大佛湾石刻却是奇峰突起,卓然不群,全部造像经过统筹安排,先雕刻小佛湾为蓝图小样,然后在大佛湾放大雕造而成。考小佛湾中众龛形象,与大佛湾相似相同者,多为正式雕刻前之习作,这与油画创作主题性绘画的方式一样,先画人物习作,再置于整体构图之中。这是宝顶石刻异于其他石窟群的一个显著特点,其计划之精细严密,规模之壮丽宏伟,艺术之精巧神妙,实为古今所罕见。

大足宝顶山大佛湾的全部石刻,虽然各组作品完成时间有先有后,但由于事前作了统筹安排,全部作品具有严密的计划性,从内容到形式都呈现出统一指挥、总体设计、分工合作的特点,构思宏大整体而内容丰富多彩。在大佛湾19组作品中,不但没有一个龛洞重复,佛像及人物也很难找出两个相同的形象。这一明显特点还不只单纯表现在造像形象的无重复性,最重要的是表现在各组的题材内容、风格形式、技术方法的多种多样的变化和各组之间的有机联系,其秩序、节奏、神韵,令人百看不厌,这正是宝顶石刻能够产生巨大艺术魅力的重要因素。

大佛湾是一道深幽的马蹄形山湾。长约500米,崖面高约15至30米。全部造像均刻在东、南、北三面的悬崖上或石窟中,共31尊大型雕像。笔者注意到,大佛湾石刻的设计者以马蹄形底部的“孔雀明王窟”“九龙太子沐浴图”“释迦涅槃圣迹图”“千手观音”造像为中心,依次在两边的南北崖壁上,形象地展示了佛教的主要思想。在组与组之间的排列上,一个中心内容有一幅大的画面,此一画面与另一画面有内在和外在的、内容上和形式上的联系,力求把教义系统地贯穿起来,组成一个完整的体系,通统弘布。

这个中心布局,表达了世俗的法权与教义,以这个中心,朝南北两崖展开叙事。以此观察,北崖的柳本尊十炼图,其位置就不是开首而是末端。宝顶山石刻叙事的秩序,并非以十炼图起始的线性外宣布道,而是以此为中心展开的,朝两翼开展的天堂人间叙事。

由此可知,宝顶大佛湾石刻之设计者乃是度山岩地貌,顺势而刻众佛像的。既显示出佛教中的业报因果,更意在说明菩萨修行之要道。如此证明,大佛湾绝非单纯的密宗道场,而是中国佛教各宗海纳百川、有容乃大的佛教形象集成总汇。

认为宝顶山是密宗道场,大多学者是以大佛湾中“柳本尊十炼图”的端首位置和雄强气势为据。其实,五代北宋后,四川密宗是否是唐代密宗的真传,学界颇有质疑。胡文和先生的论文《分化的柳本尊密法与正纯密教无传承关系》[32]稽考相对有据,认为柳本尊的密法是山寨密教。那么是什么原因让柳本尊的川密登上了宝顶山的主场?学界普遍认为是赵智凤于弥牟镇柳教中移来。在笔者的叙事逻辑中,这是不成立的。笔者的质问是,宝顶山呈现出皇室的目的与架构,并且已然具备显宗的宏大叙事,正统尊神,如何会轻易包容通过赵智凤这个地方僧人而传的密宗道场方案?有唐以来,五代至宋,密宗在佛教体系中备受诟病,并急速消亡,官方和主流社会也认为密宗的教义和修炼是邪门歪道,屡次遭禁,柳本尊本人也只能在自家房舍内开设道场布教[33]。故宝顶山所谓密宗体系,靠赵智凤个人传承柳教的行为推动,几乎是不可能的。只有依附一种近于绝对的权力才可能实现。而这种权力包容、利用了包括川密柳教在内的广泛宗教力量。

笔者的追问自然又回到皇甫坦身上。正因为皇甫坦是道士术士,本身就没有佛家的规诫,甚至未必精通诸神谱系,而又具有领旨主持工程的权力,这才有了跨界和包容的可能性。皇甫坦与朝廷大臣们的关系也很近。皇甫坦居所“家庆楼”的匾额正是题写宝顶山的重臣魏了翁所题写。[34]从这一侧面亦可见证皇甫坦与宝顶山的关联。

正是皇甫坦的道士身份和钦点御赐的佛教工程权力,使他选择了“柳教十炼”的内容,这些内容与道教和民间方术更接近,与皇甫坦的精神世界和修炼方式更接近。还有一个客观的原因,皇甫坦和柳本尊都是嘉州即乐山人,有着家乡的人文共识和记忆。四川民间道教和川密之间,有着源自地方原始巫教的相通性。

巴蜀的宗教的特点,就是包容性、实用性,不管三尊三清、菩萨天王哪路尊神,只要能显灵保佑,就受崇拜。笔者曾考察江津区清源宫,主神是川主,就是李冰父子,连玉皇都在侧位。笔者曾考察汉源县一小庙,从佛教、道教到关公这类历史人物,均在庙里充当尊神,享受香火。所以,川人信仰比较复杂,理解这一层很重要。这也是宝顶山石刻风格包容浑成、儒道释兼收并蓄之因。笔者认为,所有的宗教,一旦进入川渝地区,便消解了原教旨,成为一种纯粹实用主义的精神资源。只有对这一层因缘有充分的了解,才能够读懂川渝地区古代艺术的真髓。中国佛教雕塑,到了宝顶山时期,全部完成了佛教形象的中国化进程,并开始进行释儒道与地方宗教的混成、基因重组,形成世俗化、礼教化、杂糅化、多元化、兼收并蓄、多姿多彩的景观。邓小平在观摩宝顶山石刻时,说了一句话:“这个就是中国的了”,十分中肯到位。理解了南宋宝顶山石刻与中国先前石刻间巨大的美学背景变异,便会知道,宝顶山从开凿之始,便出于这种非原教旨的,综合、杂糅、集大成、面向大众的创作思想和布教意识、“普世”价值,而绝非遵循某一宗一派,依照固定营造法式而施行。由此,形成宝顶石刻的大格局、大气象,绝非一僧数绅所能为之。

(五)关于宝顶山石刻竣工及尾声

南宋当时受到宿敌金国和新敌蒙古的威胁,在金蒙之间妥协周旋,演尽了种种屈辱和悲剧。李皇后的使命在内困外焦的宁宗时代已告完成。1223年朝廷重臣杜孝严、魏了翁题写宝顶山,作为竣工标志,随后交由地方政府和乡绅经营。至理宗时代,朝廷自顾无暇,无心过问,任其自生自灭。绵延70年的宝顶山佛刻,此时已由“国营”转为“民营”,再无资金支撑。所有工匠工坊全被征用,制造兵器,抵抗元军……1259年,蒙古大汗蒙哥被击毙于钓鱼城,征战欧亚的蒙古各亲王,为争权力,返回元大都,遂使昌州宝顶山佛迹幸免于战火。

跋

本文的方法论,基于美术史的一个普遍现象,即规模以上遗产,均有权力背景支撑与资源动员力量,从古巴比伦、古埃及到中国概无例外。一切历史都是当代史,一切历史都是今人与古人的对话。史观决定方法,方法决定成果,判定价值。

本文的目的,是依据客观方法论,重审宝顶山石刻现象。从权力背景层面,解析其可能存在的客观条件和真实动因。本文认为,由史料与逻辑的支持,可以认定宝顶山石刻并非学界通常认识的由地方人士赵智凤开创,其形制并非密宗道场,其性质不是地方乡绅供养。其风格亦非晚唐中原雕塑南迁后的典型四川地方特色。

笔者本文给予宝顶石刻的定位与判断如下:

1. 宝顶山石刻群落,是南宋帝国衰落时期,以最高权力介入集中力量办大事的皇家工程。

2. 宝顶山开凿的动因,是为皇储祈福,祛病免灾,获取统治权力。也是为风雨飘摇的南宋朝廷祈福求安,续延皇祚。

3. 赵智凤并非宝顶山石刻的开创者,赵智凤这个传世之名,笔者解读为皇家工程的领衔代号。

4. 现被认定的赵智凤肖像,亦非赵智凤,其原型溯考,应为其他禅宗或仙道人物。

5. 宝顶山工程文史记录缺失,是因为皇室内讳,故意为之。

6. 宝顶山雕像儒释道兼容的特色,与皇家意识形态的前提和川渝民间非原教旨宗教观多元包容的审美观有较大关联。

7. 宝顶山石刻的艺术风格,是中国宋代以前历代佛刻艺术之集成,是各宗教义与叙事的集成,是儒家礼教、皇权意识形态借佛教叙事的转换借喻,对民间话语的宽容,与世俗心理的共谋。

大足宝顶山石刻是1,000年以来中国人用生命和信仰,以顽石和钢刃谱写的一部视觉神曲和生命史诗。其意义之深远,价值之珍贵,情感之细腻,功在中国,利在人类。

目前,大足学界专家研究成就斐然,功不可没。但大足石刻宝库博大精深,还有深广的研究空间。随着时代发展,学科跨界,新的方法论会不断产生新的研究成果。

撷史钩沉,抛砖引玉,文不尽意,尚祈来哲。(本文为概略版)

作者简介:牟群,四川美术学院教授,研究方向为艺术评论、艺术史;杨贤水,独立学者,研究方向为红学、中国传统文化。

[3]此段内容见宝顶山大佛湾,明洪熙元年刘畋人撰刻《重修宝顶山圣寿寺记》:“始生于米粮里沙溪。年甫五岁,靡尚华饰,以所居近旧有古佛岩,遂落发剪爪,入其中为僧。年十六,西往弥牟,云游三昼。既还,命工首建圣寿本尊殿,因名其山曰‘宝顶’。发弘誓愿,普施法水,御灾捍患,德洽远近,莫不皈依,凡山之前岩后洞,琢诸佛像,建无量功德。圣寿本尊(柳本尊)生于唐宣宗大中九年(公元855年——笔者注)六月五日,相传为加州城北尝有柳树生瘿阴,一日,柳破其瘿而婴儿出焉,州之都吏以为祥,遂收鞠为子。比长,修之苦行,转大法轮,其化其行,明宗赐其院额曰大轮,至宋神宗熙宁间,敕圣寿本尊。后智凤因持其教,故亦以是为号焉。”

[4]见张澍《后游宝顶山记》,载于陈习删编《大足县志》,民国三十四年版。

[5]同上。

[6]《大足县志》载《重修宝顶山圣寿寺记》,见[清]李德纂修《大足县志》,《隐逸仙逝篇》。

[7]见张澍《后游宝顶山记》,载于陈习删编《大足县志》,民国三十四年版。

[8]陈习删:《大足石刻志略》,载于刘长久、胡文和、李永翘编《大足石刻研究》,四川省社会科学院出版社,1985,第303页。

[9 ] 陈习删:《宝顶雕像年代问题》,载于刘长久、胡文和、李永翘编《大足石刻研究》,四川省社会科学院出版社,1985,第51页。

[10][南宋]王象之:《舆地纪胜》卷一百六十一《昌州》条,中华书局,1992年影印版。

[11]见2005年“大足国际学术研讨会暨大足石刻首次科学考察60周年纪念会”《重庆时报》的采访。

[12]陈习删在《大足石刻志略》一文中认为宇文屺为赵氏同时之昌州刺史,其诗跋虽仅“宝顶赵智宗刻石追孝心可取焉”数语,应视为压倒一切之铁证,惟名字,跋作智宗,明代刘畋人《重修宝顶山圣寿寺记》作智凤,疑其一为法名,一为俗名。

[13]周瘦鹃:《花前琐记》,浙江人民美术出版社,2021。原文为:“宋光宗的李后讳凤,宫中妃嫔和侍从等为了避讳之故,都称凤仙为好女儿花……”

[14]大足石刻小佛湾中的王直清刻石《唐柳本尊传碑》,传为赵智凤由四川弥牟镇迁往宝顶。

[15]王恩洋:《大足石刻之艺术与佛教》,《文教丛刊》1947年7期。

[16]参见大足石刻景区导游文字介绍。

[17]见《大足石刻北山和宝顶山摩崖造像》,载于大足县文物保管所编《大足石刻研究》,四川省社会科学院出版社,1985,第14页。

[18][宋]李心传:《建炎以来朝野杂记》,徐规点校,中华书局,2000,第802—803页。“光宗登极,又因刘德修少监有请,再损三年之出。凡四百六万八千缗,每年一百三十五万,又以淳熙四年之数不同,当考。对减盐酒重额钱,即此钱也。淳熙十六年四月已已指挥然,然四路长岁实发山六十万缗而已,又以买发物价计之,折阅中半,仅为三十万缗。杨驰勋时总蜀计,又撙节三十万缗以益之。自绍熙癸丑以后,对减九十万缗之数,遂以为常。迄开禧丙寅,凡十有四年,蜀人霑减放之恩,无虑已一千二百六十余万,光宗之施博也。”

[19]葛金芳:《宋代经济史讲演录》,广西师范大学出版社,2008,第208页。宋代义役研究章节中讲到,宋代除税之外还有徭役,大致分三种,兵役、夫役、差役(色役),政府通过给予民间的大户和里正特权,承包役务,多赚少补。

[20]郭相颖:《大足石刻研究与欣赏》,重庆出版社,2013。

[21]参见胡文和:《分化的柳本尊密法与正纯密教无传承关系》,摘自唐密网。

[22]梁思成:《佛像的历史》,中国青年出版社,2010,第222页。“寺外西南一谷,平面作∏形,沿谷之三面,镌佛像多全尊,大者逾丈,小者盈尺,殆难算计,内除少数宋刻外,余皆出于明制。”

[23]《宋史》三十六卷载:淳熙十六年即1189年恭州赐名重庆府,时在光宗继位后数月。又据南宋丞相周必大《文忠集》有《庆东宫生辰二十韵》诗,诗名后有“丙申”字,当作于1176年,这一年赵惇已入宫为皇太子。原诗头四句为:“二圣仁无敌,元良敬有加。一丁昌火运(原注:太上丁亥主上丁未殿下丁夘),三合聚皇家(原注:阴阳家以亥卯未为三合)。”范成大《东宫寿诗(丁未年)》头六句也提到“三丁”:“有赫题期盛,无疆嗣历昌。中兴归浚哲,重庆启元良。两亥开基远,三丁系统长。”又据南宋杨万里《诚斋集》所载《福荣堂记》:“绍熙五年,隆慈备福皇太后(笔者注:太上皇后吴氏)圣寿八十乃春王三月,皇帝鸣和鸾,备法驾,曶爽夙兴,星陈天行,朝于慈福宫,奉觞上千万岁寿。是日,寿皇拜前,皇帝拜后,嘉王又拜后,四世重庆,三宫驩浃,怡怡愉愉如也……”

[24]《宋史方技传.下》:皇甫坦,蜀之夹江人,善医术。显仁太后苦目疾,国医不能疗。诏募他医,临安守臣张称,以坦闻高宗召见,问何以治身?坦曰心无为而身安,人主无为则天下治,引至慈宁殿,治太后目疾,立愈。帝喜厚赐上,一无所受,令持香祷青城山,还复,召问以长生久视之术。坦曰先禁诸欲,勿令放逸,丹经万卷,不如守一。帝叹服,书清静二字以名其庵,且绘其像禁中。荆南帅李道雅敬坦,坦岁竭道,隆兴初,道入朝,高宗孝宗问之,皆称皇甫先生而不名坦。又善相人,尝相道中女,必为天下母。后果为光宗后。

[25]《宋史·下》,上海古籍岀版社。《后妃传》:光宗慈懿李皇后,安阳人,庆远军节度使赠太尉道之中女。初后生有黑凤,集道营前石上。道心异之,遂字后曰凤娘。

[26]见苏轼《富郑公神道碑》:“二年,改右正言、知制诰,纠察在京刑狱。时有用伪牒为僧者,事觉,乃堂吏为之。开封,按余人而不及吏。公白执政,请以吏付狱。执政指其坐曰:‘公即居此,无为近名。’公正色不受其言,曰:‘必得吏乃止。’”

[27]见陈明光:《大足石刻溯源研讨》,载于黎方银主编《2009年中国重庆大足石刻国际学术研讨会论文集》,2012,第27页。舍利宝塔,禁中应现之图由来。

[28]见《宋史·光宗本纪》,上海古籍出版社。

[29]张划:《大足宋代石刻镌匠考述》,《四川文物》1993年第3期,第41—46页。

[30]见杨家骆:《大足宝顶区石刻记略》,《新中华》1945年复刊,第7页。“宝顶山石刻为南宋大足人赵智凤一手经营,历数十年,其规模之宏大,系统之完善,在国内堪称第一,盖各地造像,非成于一时,亦非出一手,自无系统可言,赵氏传柳本尊法,为宗喀巴前密宗大师,号本尊派。宝顶即及其经营之道场。在中国本部密宗道场之有大量石刻者,惟此一处。诚中国宗教史上之重地,莫之与比也。”

[31]王恩洋:《大足石刻之艺术与佛教》,载于《大足石刻研究》,四川省社科出版社,1985,第113页。原文首发于《文教丛刊》1947年第7期。

[32]胡文和:《分化的柳本尊密法与正纯密教无传承关系》,唐密网。

[33]见宝顶山北崖十炼图经文碑刻原文。

[34]1940年夏,青城山上清宫天师池侧土崩,发现一墓碣上刻“宋知宫皇甫先生墓”,现碑存上清宫,《青城山志》《灌县宗教志》均有记载。《夹江县志》详载了古弱漹镇有法上寺,为皇甫坦清修处。皇甫坦住“家庆楼”,居室号“清静轩”。“家庆楼”三字为宋代著名学者魏了翁所题隶书,“清静”二字系宋高宗御书。