在古典与现代边缘:超现实主义历史维度中的达利《海神》

摘 要 《海神》是达利后期雕塑中的重要作品,它以古希腊海神特里同为原型,虽然古典时期关于特里同的文字记载十分有限,其形象也脱离文本后经历多次变化,但总体上倾向于塑造一种具有男性气概和情欲意味的形体符号。达利用自己的语言包裹了古典海神,整体造型源于其更早创作的双鱼尾的胜利天使造型,而天使是达利崇高情欲的象征;另一方面海神歪曲的脖颈、后背的孔洞、模糊的性别、交叉的双尾与达利所谓的基督死亡意象联系起来。达利将弗洛伊德的性欲理论与自己的非理性偏执批评融合,把上与下、进与退、生与死、男与女等界限用一系列矛盾的超现实主义造型语言凸显出来,想象与现实融为一个充满矛盾的“梦境”整体。这是《海神》的魅力,亦是达利超现实主义雕塑的代表性特征。

关键词 达利;海神;天使;基督;超现实主义

Abstract: Winged Triton is a significant artwork within Dali’s later sculptures, taking inspiration from Triton, the ancient Greek god of the sea. Throughout the classical period, Triton’s image has undergone various changes, often symbolising masculinity and eroticism. Dali reimagined Triton’s image in the surrealism style. The model’s roots can be traced back to an earlier double-tailed Victory Angel, emblematic of Dali’s elevated eroticism. However, the tilted head, the perforations at the back, the gender ambiguity, and the overlapping double tails are all linked to Dali’s representation of Christ. A set of conflicting modelling languages emphasises the boundaries between upward and downward, progress and retreat, life and death, and men and women. Freud’s theory and Dali’s paranoiac-critical method are combined. Dali’s ability to blend tradition and reality into a contradictory “dream” is precisely what makes the Triton charming, and also a defining characteristic of Dali’s surrealist sculpture.

Keywords: Dali; Triton; Angel; Christ; Surrealism

《海神》是西班牙艺术家达利后期雕塑中数量最多、影响最大的作品,也是其超现实主义理念在雕塑艺术中的完美展现。国内的两尊《海神》雕塑,分别收藏在中国国家博物馆和南京艺术学院。雕像与观者如此贴近,不似一般古董那样充满距离感,这样或许更符合达利的意愿。他曾在访谈中谈到,“没有观众在场参与,艺术品就无法完成自身存在的价值……观众才是终极艺术家(ultimate artist)。他的眼光、情感、心智——或多或少地理解并融合了创作者的意图——赋予了艺术品以生命。”[1]在这个意义上,观者才是最终完成《海神》的人,理解了雕塑也就在某种意义上理解了达利,理解了矛盾诡思的超现实艺术,在审美中赋予《海神》生命。

《海神》原名《有翼的特里同》(Tritón Aladoé,英译为Winged Triton),是达利1972年的作品,高约220厘米(初制33厘米)。[2]它是著名的克洛特藏品(Clot Collection)之一,[3]这源于达利与艺术品经纪人伊西德罗·克洛特(Isidro Clot)签订的合同,以失蜡法制作了一系列金属雕塑。从1969年到1982年,达利一共制作了44件作品,最初的蜡模都只有几十厘米高,被克洛特以及后来的版权拥有者大量复制。[4]

达利晚年雕塑作品数量大增,他认为这是表达灵感和超现实主义愿景的完美方式。绘画受二维平面的限制,而在雕塑的三维空间中达到了创造力的自由巅峰。达利的早期雕塑大多只是早期绘画的三维化,并未投入太多新的构思,而克洛特系列则是达利全新构思、亲手制作,是其雕塑创作中最严肃、最具创新性,也是最值得深入研究的,《海神》便是其中之一。

一、从神使到情人

雕塑的原型特里同是古希腊海神之一,不同文献对其出身众说纷纭,其中以海王波塞冬(Poseidon)与海后安菲特里忒(Amphitrite)之子的说法较为流行,[5]他也是海王身边随时候命的神使。[6]

古希腊、罗马文献中关于特里同的记述很散碎,涉及外形的主要有两处。奥维德《变形记》记载:“波塞冬要撤回泛滥的洪水,特里同受命从海底冒出并吹响号角,号令洪水退去,陆地复苏。特里同的身体是海蓝色的,两肩长满蛤蚌,嘴角长满胡须。”[7]古希腊哲学家阿波罗尼俄斯的《阿尔戈英雄纪》则记录了特里同帮助阿尔戈号回到故土的情节。颂词中称之为“海中巨兽特里同”,他先以“一个年轻男子的形象出现在他们面前”,第二次则“显现出的是自己的真实形象……他的身体从头顶到腰际与后背乃至腹部完全是永享天国之福的众神的完美形象,但在腹部以下则长着一条海怪的向两旁分叉的尾巴。他用尾巴上的鳍拍击海面,这些鳍的末端都是分开向下弯曲的两道尖刺,就像月牙的两只犄角。”[8]这是对特里同外形最详尽的描述,即一个半人半鱼的海神。

关于特里同的记述大都是只言片语,但文字记载的稀少并不影响他的普及。从古希腊直至当代,特里同在造型艺术中历久不衰,他的影响力似乎并不在于故事的离奇或超凡的神力,而是以其独特的身体形象带给艺术家们的恒久吸引力。神话中见其真身的人称特里同是“海中巨兽”或“可怖之神”,但希腊神话中可怖的形象很多,如提丰(Typhon)巨神和他那些怪兽般的后代,巨大可怖或许不是特里同的独特魅力所在。特里同的特殊性恰在于他上半身那“永享天国之福的众神的完美形象”——人的形象,与动物形象——鱼尾的组合。与之类似的是陆地上半人半兽的斯芬克斯(Sphinx),同样在神话中笔墨很少,却极受艺术家青睐。[9]

事实上,特里同形象常常“出人意料”地出现在他本不该出现的故事中。如希腊文献中忒修斯(Theseus)由海豚带去面见海神和海后,[10]而美国大都会艺术馆藏的公元前480年基里克斯陶杯(Kylix)上却图绘着忒修斯由长尾的特里同带离海底的场景,忒修斯正向手持三叉戟的波塞冬及其他海仙女挥手告别(图1)。

特里同上半身是人形,下半身则为鳞尾,其身形明显比其他人巨大,甚至比波塞冬还大,这与神话中所述的“巨兽”一致。另外,特里同的下巴有表示成年男性的浓密胡须,而他抱起的忒修斯则以无须代表其青年人的身份。这个外形与哈佛大学收藏的同一时期的红陶双耳瓶(Amphora)上所绘的特里同如出一辙,只是手上多了象征海洋权力的权杖与海豚(图2)。两个形象都用上衣掩盖了人身与鱼尾的连接之处,既避免了早期图绘中特里同身体的生硬连接(如图15),某种意义上也保留了这种“混合”的神秘性。

另一种更加流行的图式是“赫拉克勒斯与特里同格斗”(Heracles Wrestling Triton),该母题被希腊艺术家反复应用,在西方馆藏中十分常见,却也与文献记载不符。据古希腊记载,赫拉克勒斯为了得到金苹果园的地址抱住了善于变身的涅柔丝,直到他说出秘密,[11]卢浮宫一件公元前590年左右细颈有柄长瓶(Lekythos)上的图绘(图3)就描绘了这一场景。

至公元前560年左右,特里同取代了涅柔丝,大英博物馆一件公元前500年左右的红陶长颈双耳瓶就体现了这个转变且有明确的人物铭文标示——赫拉克勒斯与特里同格斗,涅柔丝则成了画面左侧旁观的白发老者(图4)。事实上,赫拉克勒斯与特里同之间没有任何交集,此类图像是对文学底本的艺术创新。究其原因,可能是当时的雅典统治者庇西特拉图(Peisistratus)为政治宣传将自己比作赫拉克勒斯,但用“涅柔丝这‘本质上全然是好人’,且也算不上赫拉克勒斯真正强大的敌人作为原型,实在达不到宣传的目的。于是,特里同被发明了”。[12]可见特里同代表着一种强大的、健壮的、神性的,却也不乏野蛮的存在。

随后的“希腊化时期,情色在艺术中开始扮演一种比古典时期重要得多的角色……在大城市,人们的性行为也更加开放”。[13]情色兴起的背后是男性权力的彰显,性魅力是男性气概的主要表现方式之一,且希腊人的道德观与性无涉,他们“对羞耻和罪恶的态度一样,道德在很大程度上与两性或情色事件无关”,[14]情色成分在艺术中被自由地表现出来,特里同形象由此开始摆脱文学樊篱,成为一种独立的、被灵活应用的符号性表征。

特里同的身份转变首先体现在场景上,根据他海神和使者的身份,特里同成为很多故事或场景的参与者,大部分具有明显的情欲意味。现存意大利帕埃斯图姆(Paestum)国家考古博物馆的一件公元前340年左右的双耳喷口杯(Krater)上绘制着宙斯变成白牛劫掠欧罗巴的故事,每个人物头顶都标示了姓名(图5)。这个故事的相关描述中,特里同仅“听到了宙斯欺瞒的牛叫声,就用海螺吹奏喜歌作为对宙斯叫声的回应”。[15]而图中特里同成为右下角的旁观者,更有意思的是,对称的左下角安排了女海妖斯库拉(Scylla),她是与特里同相似的人鱼,这是明显的性别互补,与画中的宙斯和欧罗巴、阿佛洛狄忒和阿多尼斯的配对是一致的。画中其他人物欲望之神波托斯(Pothos)、萨提尔(Satyrs)、酒神狄奥尼索斯等都具有情色特征,整个画面充斥着情欲氛围。作为旁观者的特里同,语义上已不仅仅是“海神”或“巨兽”,还有了“配偶”和“两性”的意味。

两性语境逐渐形成一种固定的特里同-海仙女(Triton-Nereid)模式,大致从希腊化时期开始成为绘画史中最常见的特里同形象。[16]以下三幅(图6—图8)分别是古罗马、文艺复兴、启蒙主义时期代表性的特里同图像。

希腊晚期开始,特里同的身份从听命于海王的侍从变成了坐骑,有时也化身车夫为别人驾驭车马,海仙女常坐在长尾的特里同背上。至罗马时代,这种样式已十分流行(图6)。罗马学者普林尼就提到“海仙女(Nereids)常骑在海豚、大鱼或海马,以及特里同之上”。[17]两千年以来特里同与海仙女在图像中越来越接近,从古希腊的“车夫、乘客”,变为罗马时代的男女情人,再成为19世纪的夫妻,甚至有了后代(图7、图8)。这可能源自维纳斯诞生的构图,维纳斯在诞生后“常被表现为越过海面,有时坐在特里同的背上,有时是海豚或其他海洋动物,还常常伴随着丘比特”。[18]海神版的维纳斯诞生在罗马艺术中大行其道(图9)。维纳斯是爱神,特里同迎接她就是迎接性爱与情欲。

特里同的形象常常出现在绘画、浮雕、雕塑、版画、插图等各种艺术中,语义随着历史积淀愈加丰富,不仅是男性的、健壮的、巨大的,还具有了配偶的、情欲的含义。

二、特里同变形记

除了场景上的安排,特里同自身的外形也在图像史中不断变迁,根据功能和情欲的需要,最初半人半鱼的特里同还增加了翅膀和双尾,达利“有翼的特里同”是对这个形象的再加工。

第一,从功能角度,作为海神的使者,海仙女、雅典娜的马夫,特里同腰下被加上了两条马腿,这种类型被称为“人马特里同”(Centaur-Triton),其后又演变为翅膀。突尼斯巴尔多国家博物馆(Museo nazionale del Bardo)收藏的公元260年的罗马马赛克图案上的特里同就是这种类型(图10)。

作为水神,鱼尾更适于在水中游动,加入马腿可能源自在陆地交通中马匹的重要性。特里同左手拿着的船桨,是人乘船渡水的用具,而海神游动应是不需要船桨的,这是对现实生活的一种反映。另一个更重要的原因是特里同的父亲波塞冬,他“曾送给人类第一匹马……波塞冬同墨杜萨生了飞马佩伽索斯(特里同的兄弟)。有关波塞冬神话的一些特点使人猜想,波塞冬最初可能是作为图腾崇拜的马的形象。他的别名之一叫‘希皮俄斯’,意即‘马神’……后期的神话中,波塞冬还是养马业的保护神,在为波塞冬举行的竞技会上总有赛马的项目。这些都说明波塞冬与马有密切的关系”。[19]因此,作为海王后裔的特里同身上的马蹄可能与波塞冬的“遗传”有关。

除马蹄外,艺术家们有时还会添加其他前肢,如虾螯、鱼鳍、兽爪等,其中以鱼鳍最有特点,这类鱼鳍造型特里同在古典艺术中十分流行(图11)。特里同是海中神使,常担负传令、运送之事,鱼类依赖鱼鳍才能快速游动,这种添加是符合其身份的。后来鱼鳍逐渐变大,意味着特里同的移动速度远快于海中其他存在,至罗马帝国时期鱼鳍甚至有了羽翅的特征,外形上也和双翅十分近似,这或是特里同翅膀的前身(图12)。

从罗德岛考古博物馆藏的马赛克壁画来看,至少在公元前3世纪,翅膀就开始被描绘在特里同的背上了(图13)。至公元3世纪的马赛克地砖,翅膀也出现在了特里同的头顶(图14),这显然是对另一位神使赫尔墨斯的模仿。

给神灵添加翅膀的思维由来已久,“希腊人将爱洛斯和胜利女神描绘成有翅膀的人物,而有些神像,如雅典娜、阿耳忒弥斯和阿芙罗狄蒂,起初虽然没有,但后来也被描绘为带翅的。根据柏拉图的说法,翅膀是智慧的象征,这就是为什么很多奇异动物都有翅膀,描绘翅膀意味着那些动物的某种象征性品质得到了升华……翅膀的形式和性质传达了该符号的精神品质。”[20]而给神祇们加上翅膀的理念,根据雅典娜的变化,很可能早在东方化时期(Orientalizing Period,公元前6世纪左右)就已经开始。[21]当特里同上身长出翅膀时,身下的鱼鳍似乎就消失了。而背部带翅的特里同形象十分少见,深层原因可能在于翅膀意味着精神升华,而特里同在传统语义中是一种男性的、粗野的、强力的、情欲的象征,与精神升华并不相容。

第二,从性欲角度的需要,特里同从单尾变成了双尾。早期的特里同都是单尾造型,人身和鱼尾之间的连接显得十分突兀(图15),后来的艺术家则会用衣裙来遮掩(图1、图2)。艺术家们只能靠想象去弥合这种身躯复合的神灵,柏拉图在《克里底亚篇》中曾讨论过图绘神灵的问题,“我们在考虑画家所描绘的神像和人像的难易程度……若艺术家要画的是人体……如果有谁不能画出完全相似的画,我们就会提出严厉的批评……如果谈论的主题是天体和神,那么只要有一点儿相似我们就感到满意。”[22]早期艺术家只要将人身和鱼尾大致拼合成某种图式来表示神灵就可以了。而到了希腊化时期,技法的提升、与外地的交流,以及艺术的情色化使本来僵硬的特里同造型产生了变化。

公元前375—350年在克里特岛(Crete)出土的硬币上便铸有特里同的形象和铭文(图16)。他的上部躯干有了明显的肌肉感,和鱼尾的融合也更自然,更重要的是添加了男性的生殖特征。过去的海神造型在生殖方面更像是鱼,亚里士多德在《动物学》中提到:“鱼类……总的说来没有生殖器,无论是在体内还是在体表……也没有任何外表可见的生殖器通道。”[23]因此,人和鱼结合在理论上十分矛盾和怪异,而将矛盾完全合理化的结果,就是双尾特里同的出现。

根据图像证据“双尾特里同首次出现在希腊化时期”,[24]前述公元前3世纪晚期的《阿尔戈英雄纪》也记载特里同长着一条向“两旁分叉”(δίκραιρά)的尾巴。公元1世纪被火山熔岩埋葬的赫库兰尼姆城(Herculaneum)浴室的马赛克地砖画中,双尾特里同更像人,生殖特征也更自然(图17)。这种从单尾到双尾的变化十分普遍,不仅是特里同,其他水中神妖也有,如常在画中与特里同配对的塞壬也是如此(星巴克咖啡的标志)。

尽管单尾造型并未消失,但此后双尾造型似乎更为流行。这样的双尾和人的双腿已十分接近,有研究者提到“著名的洛伦吉(Lorenzi)与贝尼尼(Bernini)的特里同雕像都是双尾的,就像人类的双腿一样。”[25]“双腿”的出现使生殖描绘更加自然,与单尾相比,双尾特里同更加人形化与人性化,这应源自对生殖造型的合理化需要,是人类原初性欲的凸显,恰似一次希腊文明晚期的“文艺复兴”。

三、天使之尾与海神之翼

理解了特里同的图像演化史就更容易发现达利的复古与创新,他基本上采用了传统的双尾特里同原型,展臂亮翅的造型虽然罕见,却也并非前无古人。达利生前的大量文本(自传与理论作品)给我们留下了解释海神意义的线索。和其他达达主义、未来主义、超现实主义艺术家的态度不同,达利很早就意识到必须回归传统。

他曾以1931年的画作《孕妇》(Gravida)为自己思想古典转向的标志,“今后我要把努力借鉴宝贵传统作为重要方向,让我的作品具有建筑那样的古典风格……我是‘现代艺术的救世主’,在这个哲学和艺术双双近视的时代,只有我才有能力通过对其赋予古典意义来净化一切,净化所有同时代的道德……在松散的世界里我们需要统一的力量,充满怀疑的世界里我们要做有信念的人。对无理性的征服充分体现了其意义。我在蜕变,我得到了拯救。”[26]在1942年的自传《达利的秘密生活》中,他再次表达了对古典主义的强烈诉求,“我的超现实主义荣耀一钱不值,应该把超现实主义纳入传统之中。我的想象应回归古典主义。”[27]达利甚至还写了一本名为《古老现代主义的不贞》的小书,批判艺术“被丑陋所欺骗,被现代所欺骗,被技术所欺骗,被抽象所欺骗”,应该回归古典,注重传统技法和细节描绘。[28]总之,回顾古典是达利一直以来的诉求,《海神》所塑造的古典神祇就是古典与现代融合的杰作。

达利对特里同传统的情欲意味进行了超现实主义精神分析式的重释,翅膀就是最明显的表现,这从命名上最为明显,《海神》原名“有翼的特里同”(Winged Triton)。这并非古典时期神祇的翅膀,而是现代精神的象征。达利自述称:“多亏弗洛伊德,我们懂得了与飞翔有关的所有事物,特别是以飞翔为根本特征的事物,都具有情欲意味(erotic meaning)和象征意义。事实上,没有什么比‘飞翔’之梦的天堂极乐更明显了,对重力定律的否定现象皆是勃起的象征:鸟是男性生殖器的常见的同义词,古物中有很多有翼阳具(winged phallus)的例子——飞马珀加索斯、雅各的梯子(Jacob’s ladder)、天使、丘比特和普赛克(Amor and Psyche,都是有翼神灵)等。在我们时代的无意识神话中,仅表现为对‘征服天空’‘征服天堂’的疯狂而脆弱的幻觉,体现为基本意识形态的救世主特性(飞机成了新的神灵)”。[29]这显然受到了弗洛伊德《释梦》与《论文学和艺术》中关于飞行与翅膀分析的影响。[30]

23岁的达利也恰通过“翅膀”对弗氏的理论进行了确认。他首次使用“有翼的”(Aladoé,winged)一词,源于1927年达利在菲格拉斯(Figueres)服兵役时结识了一位文化不高的修车工,达利和他成了朋友并推荐其阅读超现实主义作品。不久之后,修车工开始写作自动散文(automatic prose),“飞行的阳具”(a flying phallus)常常出现在他的写作中,这使达利感到非常惊奇,“因为修车工不可能知道古代文明中的有翼阳具(winged phallus)”。[31]对弗氏理论的信仰,以及超现实主义手法的应用,是达利对特里同神话的当代重塑。在这个角度上,达利添加的“翅膀”与历史上形成的特里同语义重叠,《海神》是性的象征。事实上,与弗氏理论被斥为“泛性论”一样,达利并不否认其作品几乎都与性有关,“万事性爱总是为先。这股性爱在我们的体内流动,起源于我所描绘的脱氧核糖核酸细胞双螺旋面的结构。我笔下的一切都与性爱有关。”[32]

当然,性意识的开放并不限于达利,也是当时很多西班牙艺术家的特征,如毕加索、布努埃尔(Buñuel)等人都如此,通过绘画反抗禁欲主义。因为“西班牙人都羞于谈论和性与女人相关的话题。我们的性欲是几百年来让人倍感压抑且备受伤害的天主教的产物。天主教有诸多禁忌,如婚前不得发生性关系、禁止和性有关的文字或画面(不管有多隐晦)。这些禁忌使得人的正常欲望成了一种特别暴力的行为”。[33]除西班牙特有的历史与宗教的传统外,当时佛朗哥独裁统治期(Franco Era,1936—1975)所实行的性管制已成为其政治专制的一部分,性被教会和国家掌控,它只是通过生育来为国家服务的手段。达利艺术中的情欲意味因此具有了某种政治倾向与时代特征。

《海神》的翅膀可能不仅是对古典时期有翅神祇的直接模仿,也是对基督崇拜中天使翅膀的置用。天使意象自1940年开始在达利的作品中反复出现,最多的主题便是《里加特港的天使》(The Angel of Portlligat)。事实上,《海神》的造型还是天使与特里同形象的复合体。与《海神》同属克洛特藏品的稍早作品,1970年的《胜利天使》(Angel of Victory)就是《海神》的前身(图18)。“达利之前的艺术家,没人考虑过对上主的使者来说飞翔或行走是不够的;达利在这个美丽的作品中展示出,天使也可以游泳或潜水,因为他的下肢一半是腿,一半是鱼尾。”[34]虽然这个天使的双臂是抱头的,但身后有两个较小的翅膀,双腿平行在脚踝处交叉,脚部扁平似鱼尾状,整个身体的弯曲与古典时期对特里同一类海神的描绘(如图16)几乎一致。天使的下半身在水中游动,而上半身则在海面之上迎风而行,所以整个身体会呈现出这种曲线。可以说,天使被塑造为游于水面之上是十分特别的,也意味着后来的海神造型已基本具备。只不过,海神腿部交叉之后延伸得更长、更富于动感,更符合海浪的起伏波澜,体现出神祇与自然力量的应和。二者的相似,在与《海神》(图19)的对照中十分明显。

他们都是神的使者,有鱼尾的天使与有翼的海神,互补使他们达到了某种全能。达利对但丁的《神曲》十分着迷,因为“关于天使的想法激励着我……如果上帝在我们的视野之外,那么他就是宇宙的,因为没有界限,但是天使是有形状的……那是我到达天堂必经的一种磨炼”。[35]

对比古典海神以及达利同时期其他艺术家的海神雕像,达利的海神并没有明显的男性生殖特征,这种模糊是刻意而为。而这种变化仍须归因于天使,因为基督教传统中天使是纯粹的灵体,“既不是男性也不是女性,因不是为繁殖而诞生的,故不需要分配特定性别。”[36]达利也曾表述,自己就如同一个天使,“我不属于任何性别,既不是男孩也不是女孩,可能是天使……坐在鞘状的桶里,我认为自己重新创造了一个性别。”[37]这是特里同与天使的内在关联。海神与天使的相似,揭示出达利所表达的性意象并非色情,而是情欲,用他的话说,那是一种神圣而崇高的热情。达利认为自己的艺术并不是色情而是神圣的“情欲”,他在1969年《情欲的变形》一书中区分了色情(pornographie)和情欲(érotisme):“情欲本质上是神圣的,会带来幸福,而色情则来自人性的卑微,只会带来不幸……那最崇高、庄严的爱归于爱洛斯、上帝之爱与天使。”[38]《海神》是情欲的表现,而这种情欲是神圣的,甚至是无性的,古典海神的生殖意味被达利纯粹化了。

四、从基督到海神

除天使外,基督形象也备受达利青睐。达利自小就在教会学校读书,其母亲亦是天主教徒,更有意思的是,达利的名字萨尔瓦多(Salvador)是西班牙很流行的带有宗教意味的名字,它源自拉丁语“Salvator”,意为“拯救”,旨在纪念基督。而在达利的早期创作中宗教意味并不明显,直到二战结束,欧洲的普遍反应是重新投入宗教的怀抱,缓解战争所带来的恐惧与悲伤。马蒂斯、莱热等一批画家都开始进行宗教艺术的创作。这似乎也影响了达利,他在战后创作的一些作品显然源自基督教传统,除上文提到的天使,还有大量的圣母、基督形象。但那并非单纯的宗教崇拜,而是达利式的重释。

当谈及性爱与上帝的关系时,达利在《自白》中说:“我从性爱迷狂来进一步探究神秘主义:我采取多种倒错形态,将每一种新的意识都转化为贪婪。性爱是一条通往上帝之灵的捷径,它在分子结构中涌动。”[39]而《神秘主义宣言》则更明确地表达了其对图绘基督的愿景。“神秘主义是人类异质性倾向中超个人主义的绝对统一中狂喜的爆发,我希望我下一个要画的基督包含更多美丽和欢愉,而不是其他任何过去至今被画过的东西。我想画一个基督,他将在所有方面完全与唯物主义者以及野蛮地反神秘的格吕内瓦尔德(Grünewald)的基督不同。”[40]这就是达利的《十字架上的基督》(图20)和《超立方体基督》(图21)的由来。

基督被缚于十字架,悬浮(飞)在海湾之上,按精神分析理论这仍是性意识的表达。有翼的海神、天使,以及空中的基督形成了一个相近的语义场,飞行、天空、海洋,伸展的双臂或双翅是他们的共有因素。这里暂不讨论画中基督所蕴含的达利对当代科技的认识,只关注其与海神相关的突出特征。

首先,人物的头很不自然地偏向左下方,脖颈也因此而拉长,这并不是任何传统海神的姿态,反而与十字架上的基督十分相似。根据《圣经·约翰福音》的记载,基督被钉上十字架,因口渴喝了蘸醋,之后“便低下了他的头,将灵魂交付神了”。[41]中世纪以来,画家们描绘基督在十字架上这一场景都采用了低头偏向一侧的姿态。《圣经》中并未明确低头的方向,给了艺术家一定的自由,但大部分作品中头偏右,因基督教以右侧为尊。达利的基督似并未刻意安排,在不同的十字架上基督采取了不同的摆头方向,其中也有与海神一样偏向左侧的(图22)。

低头代表着基督已决心放弃自己的生命为人类赎罪,因此低头与死亡有关。这种死亡意识,在翅膀的危险意味中得到了再次印证。

同属克洛特藏品,与《海神》同年制作的青铜雕像《伊卡洛斯》(Icarus),也以古希腊神话人物为原型。伊卡洛斯用蜡和羽毛制造的翅膀飞离克里特岛时,因飞得过高接近太阳,双翼融化跌落水中丧生。达利1963年的版画《伊卡洛斯的坠亡》似乎就是十年后同名雕塑的雏形,翅膀与飞行暗藏的危险与死亡,也是达利本人生命意识的一种反映(图23)。《伊卡洛斯》突出的翅膀造型与《海神》形成明显呼应。

达利的一段呓语中能感受到一种以基督意象表现出的、对死亡与身份的矛盾心理,“我的全部艺术和生命史就是在同死亡进行艰苦卓绝的斗争……就如耶稣受难……在比我大7岁的哥哥夭折3年之后……给我取了和哥哥一模一样的名字……在我父母的卧室……挂着一张威严的萨尔瓦多画像,这就是我死去的哥哥,他的边上是委拉斯开兹创作的《十字架上的耶稣》的复制品,这一事实加剧了我潜意识里的罪恶;拯救者的这一尸体形象——毫无疑问,萨尔瓦多在天使升天中表现的是一个拯救者的尸体形象……我想我还没来得及明白我还活着就已经死了。三个萨尔瓦多互相反射出各自的映像,其中一个是被钉死在十字架上的上帝,和另一个死去的萨尔瓦多是同胞兄弟,第三个是专横的父亲……我正处在死亡的迷宫中, 这成了我的‘第二天性’。我的生命从我这儿被偷走了,我丢失了存在的意象。我只是靠着替身和缓刑令而得以存活。”[42]生存与死亡纠缠在一起,无法分辨且难以超越。

达利从基督意象中借来的头部造型意味着死亡,几乎横向的头部阻止了整个身体垂直向上的力度。另一方面,重力恒在,飞翔总有潜在的坠落危险。海神身体向上的势能巨大,翅翼的本性就是翱翔,好像双尾都已部分被带离海面,海神即将迎风而飞。翅膀飞翔所代表的上升情欲,受到头部所代表的落世死亡的阻隔。身体与头部的矛盾展现出一种力量的纠缠、一种抗争,一种犹豫、一种宿命,这是海神的境况,也是达利的生命。

其次,海神的背部有一个独特的孔洞,其背部像被撕裂一般,裂口一直深入腹部形成孔洞(图24)。这是雕像诸多外形特征中最“达利式”的,也是最难以解读的。

因为在达利太多作品中,涉及不同环境、不同人物、不同位置都出现过类似的孔洞。但这类孔洞最初被系统应用是在达利一系列批判《晚祷》的画作上,如1932年至1933年的三幅画中画面左侧的男性身躯上都有孔洞(图25)。按达利的说法,这是因为《晚祷》中的女性事实上充满性欲的冲动,如同一只母螳螂,残酷的交配之后注定导致公螳螂的死亡。而男性则像被催眠,并因自己身为男性而羞耻。某种意义上,女性把丈夫阉割了,丈夫的男性特征仅起到一种生殖作用,两人的性别在权力与心理层面被翻转了。丈夫胸膛的孔洞意味着女性化并被妻子侵犯。这就是达利所谓的“偏执批评法”(paranoiac-critical method)得出的结论。

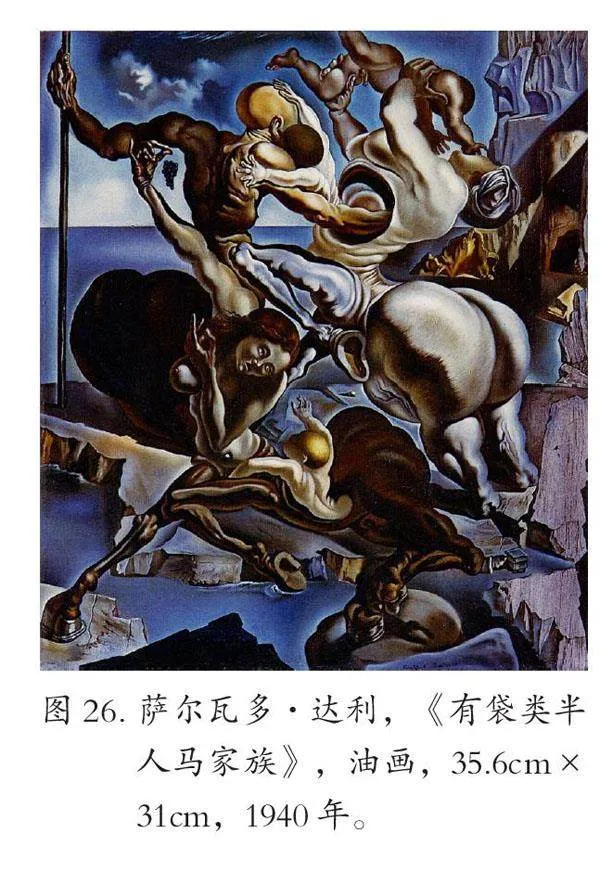

使孔洞意义更明确的是1940年的画作《有袋类半人马家族》(Family of marsupial centaurs,图26)。

画中两位女性的人头马身者腹部也有孔洞,从中还钻出了婴儿。在画展中有人问达利那些洞是什么意思,答复是“它与降落伞完全一样,但是危险性较小……和个体前梦(pre-dream)中的可怕坠落一开始就唤醒了我们一样,像对出生那一刻的残酷回忆,因此我们在现今的前梦中发现无须担心这种跳伞会失误,无非就是婴儿从天堂掉落……空降儿都无力克服他们初生的可怕创伤……他们希望在空中加速下落而重生……可同时又因脐带与母亲降落伞的柔软胎盘相连……降落伞的作用与有袋动物袋囊的作用一样……可以缓解婴儿被逐出天堂时的残酷……幸亏有那些‘孔洞’(hole),他们的孩子才可以进出母体……无意识的回忆深嵌于孩子的灵魂之中。这种对已经失去的产前极其美好的天堂回忆,只有死亡才能予以部分的补偿。”[43]孔洞是婴儿的通道,是他们脱离母体的降落伞,在达利的“字典”中孔洞具有下降和坠落的意义,而这种坠落同时又意味着重生。

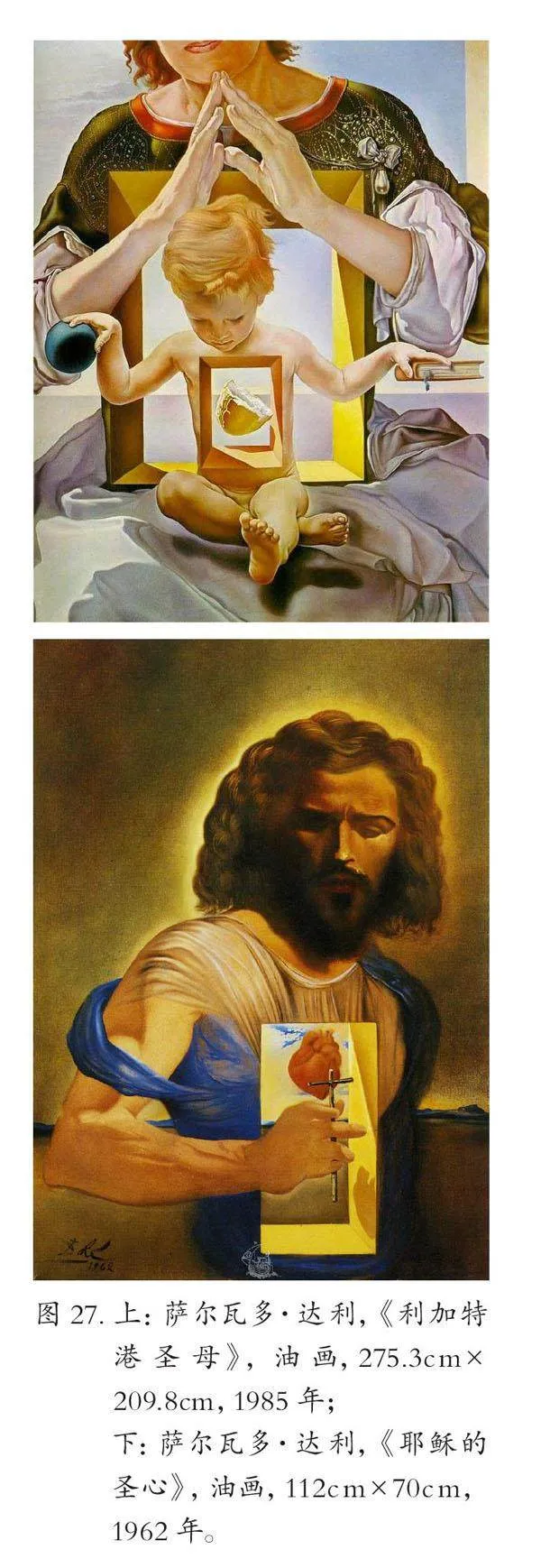

孔洞在后来达利宗教主题的绘画中常常出现,如圣母和基督(图27)。以加拉为原型的圣母身躯中的方形孔洞,即婴儿的“降落伞”,其中蕴含着小基督。有意思的是,基督的身躯也是同样,身体里是一块吃剩的面包。西班牙长面包(pistola,类似“法棍”)被达利视为阳具的象征,只剩一角的面包则意味着阉割,与《晚祷》中的丈夫相同。而基督是神子,无需婚姻,某种意义上也是无性者,与达利独特的性别意识一致。

至此,孔洞的意义可以明确,即“降落伞”“下降”“坠落”等等,意涵与飞翔恰好相反,基督是下凡的圣子,海神在一定程度上融合了基督意象。

孔洞代表着某种向下的力,且《海神》背部撕裂开的孔洞形成的三角形,如同一个向下的箭头(图24),这个洞的方向本身也是向下的。弗洛伊德也分析过坠落的意义,它和飞翔一样是性的象征。不同之处是,飞翔意味着男性的、积极的、主动的对性的追求,而坠落则意味着女性式的被动,并屈从于性的诱惑。[44]可为佐证的是达利的秘书德尚(Descharnes)谈到达利制作这批雕像的情形时提到了海神。“当达利凝视着下面的海滩时,简单的物体或路过的陌生人会引起他的注意,并以雕塑的形式使其变得更加宏伟。手中蜡的形状很快就会作为完成的作品出现……那是他观察到的场景的潜意识视野。例如,一只船锚成为特里同的青铜翼翅。”[45]锚用于抛在水底以停稳船身,恰与特里同之翼的意义相反。以锚制翼,下、上融合,达利一定喜欢这种矛盾统一的存在。上升所代表的纯粹的情欲与下降所代表的屈从的色情糅合在一起,两种力量无法分离。而“性爱是一条通往上帝之灵的捷径”,但它必须像基督降世般下降到人世再返回“天堂”,如《红楼梦》中那块堕入凡间的补天顽石。

最后,上文提及达利的胜利天使和特里同的尾部都是交叉的,这种前所未有的设计也极可能与基督在十字架上双脚被交叉而钉有关(图20、图21)。与基督脚部造型的相似性在《胜利天使》(图18)中更加明显,在《海神》则更显现为一种矛盾感。双尾交叉事实上是一种束缚,不利于快速行动,是对前进的阻碍,与《海神》延长且富于动感的双尾造型形成对比。脚部所具有的性意味无需赘言,达利的自述中亦不乏明确的性暗示。“一位崇拜我多时的女孩,一直对我脚的美丽感到震惊……她把手放在我一只脚上,试图用颤抖的手指怯生生地抚摸它。我跳了起来,陷入一种对自己的奇怪嫉妒慌乱起来,仿佛自己突然变成了加拉。”[46]这件事与前述对《晚祷》的批判语境近乎一致,男性成为被动角色,达利认为自己在某种程度上性别出现了倒错。前进与后退成为海神造型上的另一组矢力矛盾,如是,男性与女性、基督与凡人、翅膀与船锚、鱼尾与人脚、性欲与禁欲、主动与被动、宗教与世俗等再次纠合在一起。《海神》的每一个元素似乎都在表达同样的语义,在不断地重复中彰显意义。

《海神》不仅在垂直维度上有飞翔与降落的冲突,在水平维度也有前进与停止的矛盾,雕像整体都呈现出一种立体而矛盾的矢力交织。不可否认,飞翔与前进是主要向度,但下落与停止也同样不可忽视,甚至在某些角度来看更加明显。超现实主义从创作手法上来说,就是“通过非自然或非理性的并置和组合(juxtapositions and combinations)产生奇幻或不协调的意象或效果”。[47]达利通过海神的造型将自己在性别、命名、爱情、性欲、生死、信仰等一系列问题上并置式的矛盾与模糊表现出来,某种意义上,欣赏《海神》就是在感受达利。

综上,与古典的特里同相比,达利做了大量的思索与改变,可以说《海神》是达利最复杂、最成功的雕塑之一。我们很难用一句话道出《海神》的意涵,因为它实在太矛盾、太晦涩,无法言简意赅。古与今、真与梦、上与下、进与退、生与死、男与女、情与欲等界限在达利那里全部纠缠不清,而这恰是达利的魅力所在。用理性探索达利以非理性、梦境般的方式所构建的世界实为妄议,达利才是那个世界的王者。

诚如柏拉图所说:“真的无法否认疯子和做梦的人相信的事情是虚假的,疯子想象自己是神王,而做梦的人以为自己长了翅膀,在梦中飞翔。”[48]幸运或者不幸的是,达利既是疯子又是做梦的人。他的思想与作品矛盾诡谲、亦梦亦真,或许正如他自述:“任何看过我作品的人都会对我的作品产生不同的理解。这种偏执的幻影会因为每个人对它不同的想象而变得格外引人注意。”[49]这恰与解释学方法异曲同工,艺术品的意义和理解都处在一种不断形成的历史过程中,理解是一种语言,艺术品不是无生命的“它”,而是会自主向“我”言说的“你”。“真正的历史的对象(被理解的艺术品)不是僵死的客体,而是自身与他者的统一,是一种关系。这种关系中,同时存在着历史的真实和历史理解的真实……须在历史理解中实现历史的真实。”[50]这里试析了达利的海神,或许也只是笔者视域中的海神,当你与海神对话的时候,这些文字都将成为历史,海神会为你复活,就像古典海神在达利的语境中被变异和改造一样。

本文为浙江省哲学社会科学规划“西方图像与文学关系的历史形态研究”(项目编号:23NDJC264YB)阶段性成果。

作者简介:李森,浙江树人学院艺术学院研究员,南京大学博士,南京艺术学院艺术学理论博士后,研究方向为跨媒介理论、图像学、文图关系、叙事学。

[1]J. E. P. Bardsley, "The Trend in Exhibitions", The Photographic Journal, Vol.105, No.2(Feb. 1965): 35.

[2]本文中达利雕塑制作时间皆根据达利秘书罗伯特·德尚(Robert Descharnes)及其子尼古拉·德尚(Nicolas Descharnes)著作《坚硬与柔软》确定。(Robert Descharnes & Nicolas Descharnes, Dali-The Hard and the Soft, Eccart, 2004);达利绘画作品时间则以加拉-达利基金会(Fundació Gala - Salvador Dalí)公布为准。(https://www.salvador-dali.org/en/artwork/catalogue-raisonne-paintings/)

[3]该系列也被称为“里加特港藏品(PortLligat Collection)”,因为都是达利在里加特港的家中制作的。

[4]Thane Peterson, “The Dalí-Sculpture Mess”, ARTnews(Dec.2008): 79.

[5]John Bell, New Pantheon; or, Historical Dictionary of the Gods, Demi-gods, Heroes, Vol.Ⅱ(London : British Library, 1790), p.297.

[6]Publius Papinius Statius, Silvae, trans. D. R. Shackleton Bailey(Harvard University Press, 1955), p.175.

[7]奥维德:《变形记·诗艺》,杨周翰译,上海人民出版社,2016,第30—31页。

[8]阿波罗尼俄斯:《阿尔戈英雄纪译文》,罗逍然译,华夏出版社,2011,第205、209—210页。

[9] 李森:《从人面兽身到三寸金莲——论神话与艺术中的足部意象》,《南京艺术学院学报》2015年 第6期,第20—23页。

[10]Bacchylides, Bacchylides: The Poems and Fragments, Ed. & Trans. Richard Claverhouse Jebb(Hildesheim: Georg Olms Verlag, 1994), p.224.

[11]Apollodorus, The Library, Vol.1, Trans. James George Frazer(London: William Heinemann, 1921), p.223.

[12]Glynn, Ruth. "Herakles, Nereus and Triton: A Study of Iconography in Sixth Century Athens," American Journal of Archaeology, vol. 85, no. 2(1981): 121-132.

[13]Hans Licht, Sexual Life in Ancient Greece(Oxon: Routledge, 2009), p.232.

[14]Harry Redner, Ethical Life: The Past and Present of Ethical Cultures(Lanham: Rowman & Littlefield), p.85.

[15]Nonnus, Dionysiaca, Trans. W. H. D. Rouse, Cambridge(MA: Harvard University Press, 1940), p.3.

[16]Steven Lattimore, The Marine Thiasos in Greek Sculpture, Los Angeles : Institute of Archaeology(University of California, 1976), p.56.

[17]Pliny, Natural History, Book XXXVI, Trans., D. E. Eichholz(Harvard University Press, 1962), pp . 20-21.

[18]Henry Ellis, British Museum: The Townley Gallery, Vol.1(London: Charles Knight, 1836), p.97.

[19]鲁刚、郑述谱编译《希腊罗马神话词典》,中国社会科学出版社,1984,第66页。

[20]J. E. Cirlot, A Dictionary of Symbols, (London: Routledge & Kegan Paul Ltd, 1962), p.374

[21]Martin Persson Nilsson, The Minoan-Mycenaean Religion and Its Survival in Greek Religion(New York: Biblo and Tannen, 1928), p.496.

[22]柏拉图:《克里底亚篇》,《柏拉图全集》(第三卷),王晓朝译,人民出版社,2018,第348页。

[23]亚里士多德:《动物学》,《亚里士多德全集》(第四卷),苗力田译,中国人民大学出版社,1990,第53页。

[24]Lenia Kounen, The Legacy of Antiquity: New Perspectives in the Reception of the Classical World(Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, 2014), p.85.

[25]Rosemary Barrow, Gender, Identity and the Body in Greek and Roman Sculpture(Cambridege:Cambridge University Press, 2018), p. 175.

[26]达利:《疯狂的眼球:萨尔瓦多·达利难以言说的自白》,王光林译,上海文艺出版社,2006,第194页。

[27]Salvador Dali, The Secret Life of Salvador Dalí, Trans. Haakon M. Chevalier(New York: Dover Publications, 1993), p.350

[28]Salvador Dalí, Les Cocus du Vieil Art Moderne(Bernard Grasset & Fasquelle, 1956), p.29.

[29]Salvador Dali, The Secret Life of Salvador Dalí, Trans., Haakon M. Chevalier(New York: Dover Publications, 1993), p.30.

[30]“飞行和鸟的观念的密切关系解释了为什么在男子的飞行梦中经常具有十足的性意义。每当我们听到有些梦者夸耀他们的飞行能力时,也就不必惊异了。”(弗洛伊德:《释梦》,商务印书馆1996年版,第395页)“为何有这么多人梦想能够飞翔?精神分析学给出的回答是,飞行或成为一只鸟只是另外一个愿望的伪装……古人将男性生殖器描绘成带翅膀的……在梦中渴望能够飞翔只能被理解为是渴望能进行性行为。”(弗洛伊德:《论文学和艺术》,国际文化出版公司2007年版,第160页)

[31]Salvador Dalí, “L’alliberament dels dits,” AA, 31, 31 March 1929.

[32]达利:《疯狂的眼球:萨尔瓦多·达利难以言说的自白》,王光林译,上海文艺出版社,2006,第247页。

[33]罗伯特·雷德福:《达利》,栾志超译,北京美术摄影出版社,2018,第118页。

[34]Robert Descharnes & Nicolas Descharnes, Dali-The Hard and the Soft (Eccart, 2004), p.174.

[35]达利:《疯狂的眼球:萨尔瓦多·达利难以言说的自白》,王光林译,上海文艺出版社,2006,第267页。

[36]Joan Carroll Cruz, Angels and Devils (New York: TAN Books, 1999), p.18.

[37]达利:《疯狂的眼球:萨尔瓦多·达利难以言说的自白》,王光林译,上海文艺出版社,2006,第59页。

[38]Salvador Dali, Les Metamorphoses Erotiques(Paris: A L’Érotiade, 1969), pp.8-9.

[39]达利:《疯狂的眼球:萨尔瓦多·达利难以言说的自白》,王光林译,上海文艺出版社,2006,第235页。

[40]Salvador Dali, Maanifeste Mystique (Pairs: Robert J. Godet, 1951), p.2.

[41]《圣经》,香港思高圣经学会诠释本,南京爱德印刷有限公司,1992,第1677页。

[42]达利:《疯狂的眼球:萨尔瓦多·达利难以言说的自由》,王光林译,上海文艺出版社,2006,第256—257页。

[43]Salvador Dali, The Secret Life of Salvador Dalí, Trans., Haakon M. Chevalier(New York: Dover Publications, 1993), p.40.

[44]弗洛伊德:《释梦》,商务印书馆,1996,第395页。

[45]Howard Cohen, ‘Dalí Miami’ exhibit highlights surrealist artist’s sculpture, Miami Herald, 2012.3.3

[46]Salvador Dali, The Secret Life of Salvador Dalí, Trans., Haakon M. Chevalier(New York: Dover Publications, 1993), p.25.

[47]“Surrealism.” Merriam-Webster.com Dictionary, Merriam-Webster, https://www.merriam-webster.com/dictionary/surrealism. Accessed 13 Dec. 2020.

[48]柏拉图:《泰阿泰德篇》,《柏拉图全集》(第二卷),王晓朝译,人民出版社,2018,第674页。

[49]达利:《疯狂的眼球:萨尔瓦多·达利难以言说的自白》,王光林译,上海文艺出版社,2006,第144页。

[50]H-G Gadamer, Truth and Method (New York: The Continum Publishing Co., 1975), p.267.