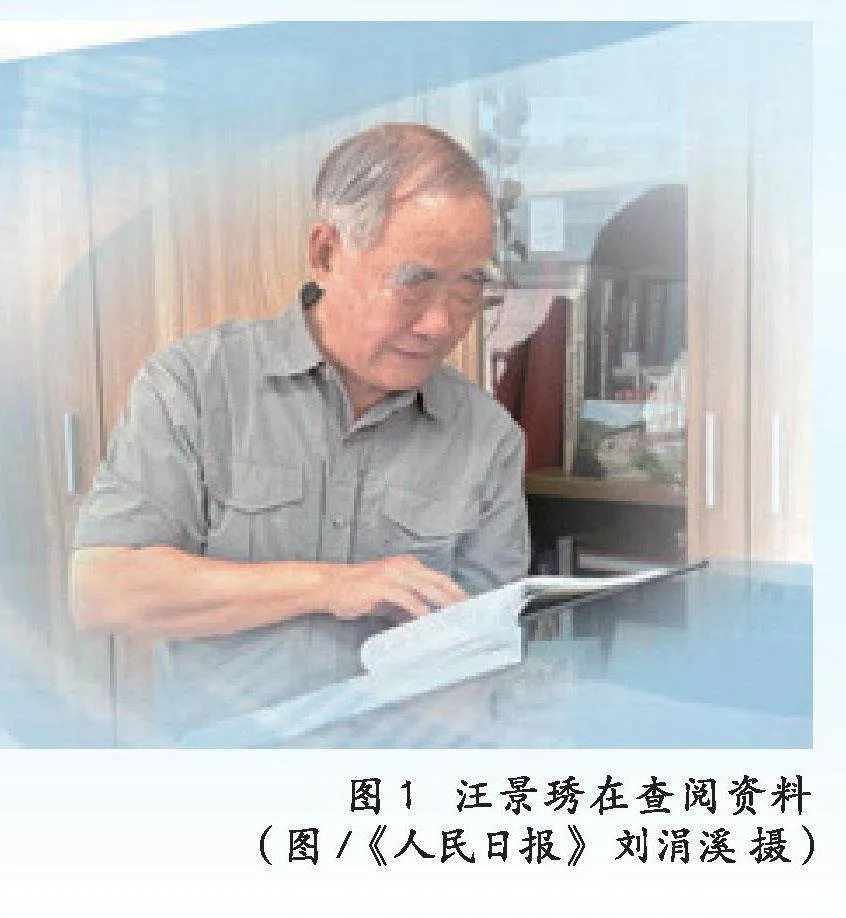

汪景琇:和太阳“做朋友”

太阳距离地球约1.5亿千米,从太阳发出的光线到达地球需要8分多钟。为探索太阳活动对地球的影响,他与太阳做了40多年的“朋友”。在他看来,无论是黑子、耀斑,还是磁暴极光,都是太阳偶尔迸发的“小情绪”。他就是我国著名的太阳物理学家、中国科学院院士—— 汪景琇。

研究太阳属“偶然”

汪景琇出生于辽宁省抚顺市的一个小山村。童年时期,家里的读书氛围就十分浓厚。读高中时,国家正遭遇严重的经济困难,汪景琇坚信只要学好本领,就能让祖国旧貌换新颜。

1963年,19岁的汪景琇考入北京大学,实现了自己的第一个梦想,更激发了他献身科学事业的决心。大学期间,他尤为喜欢数学和物理,也非常喜爱看书,学校的图书馆和钟亭等角落都留下了他苦读的身影。

1978年,汪景琇考上中国科学院北京天文台(后改名为“国家天文台”)的硕士研究生,当时对太阳、恒星、星系、宇宙都知之甚少的他,仅凭着5年基层气象员的经验选择了太阳物理专业。很快,他便发现自己对这些课程“听不懂”,也“跟不上”。为此,他更加奋发图强:看不懂英文文献就疯狂记单词,理论基础不牢就进行公式推导,再反复请教老师……功夫不负有心人,不久后,汪景琇的各门功课都取得了优异的成绩。

在国外访学期间,暂未接到任务的汪景琇每天总是第一个到达观测实验室,帮助观测人员检查设备,并做好望远镜聚焦等准备工作。他坦言:“当年我们国家的太阳物理学发展比较落后,国际上传播的成果和数据也较少,但我就憋着一口气,我想证明我们中国学者一点儿不比别人差!”带着这股劲,汪景琇佳绩频出,中国的太阳物理研究逐渐走向国际前沿。

“电子爷爷”爱微笑

“太阳常常在微笑,但偶尔也会烦闷、暴躁甚至狂怒。”“极光其实就像太阳打了个喷嚏。”……在社交平台上,“80后”科学家汪景琇化身一位爱微笑的“电子爷爷”,以生动有趣的语言解答各种脑洞大开的问题,点燃屏幕那头孩子们的科学热情。他表示:“新一代的年轻人是璀璨的,是闪耀的,是向阳而生的,是创造未来的。为达此愿,我没齿而无怨言。”

汪景琇办公室的一个角落里,摆放着一本金色证书,上面记录着一颗由中国科学院紫金山天文台发现的国际编号为441374号的小行星,这颗小行星被命名为“汪景琇星”。如今的这位“80后”科学家正如这颗小行星一般,继续带着无限热情向着宇宙深处前进。