子宫腺肌病组织中的雌激素、雌激素受体、miR-21:致病作用和调控作用

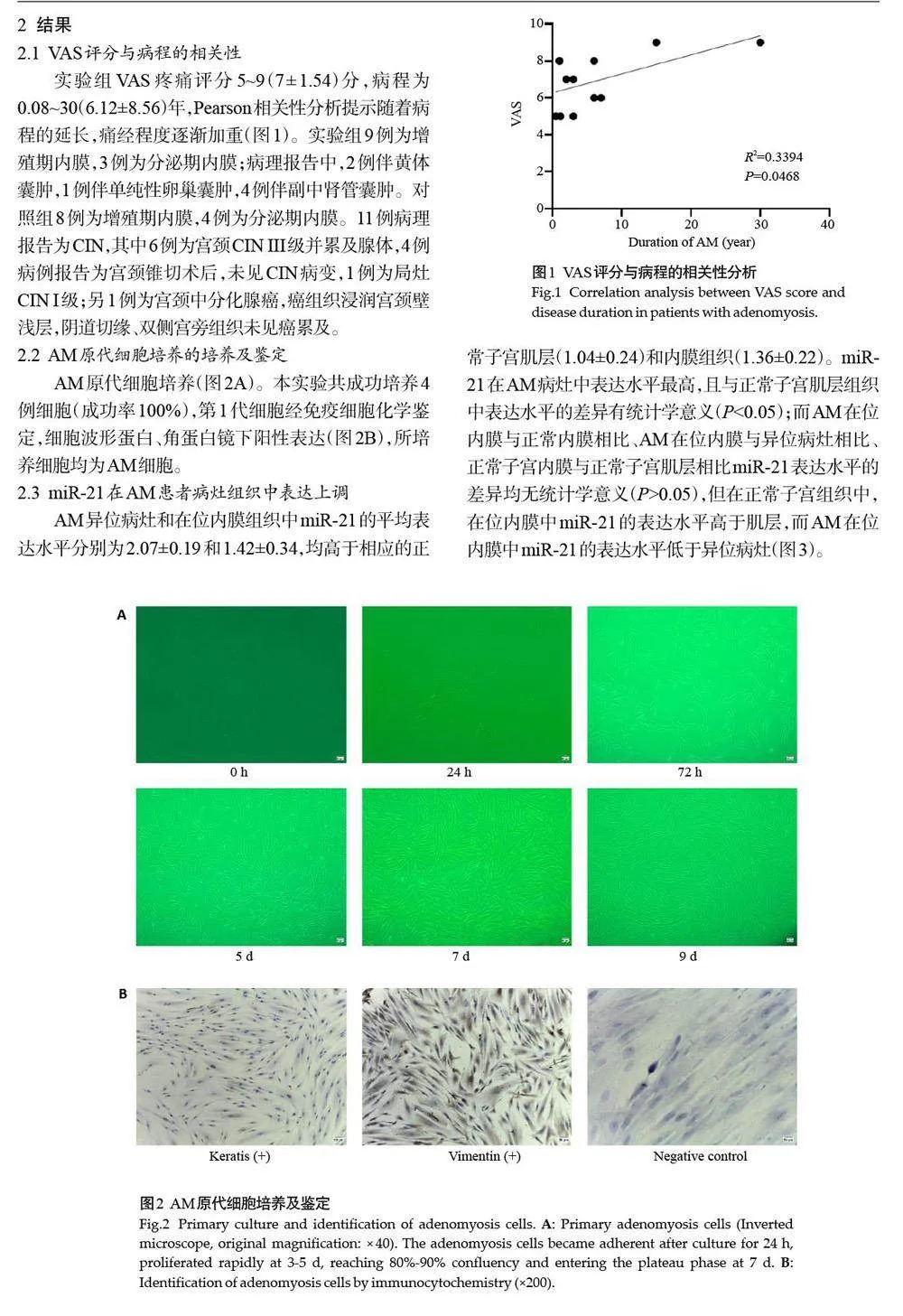

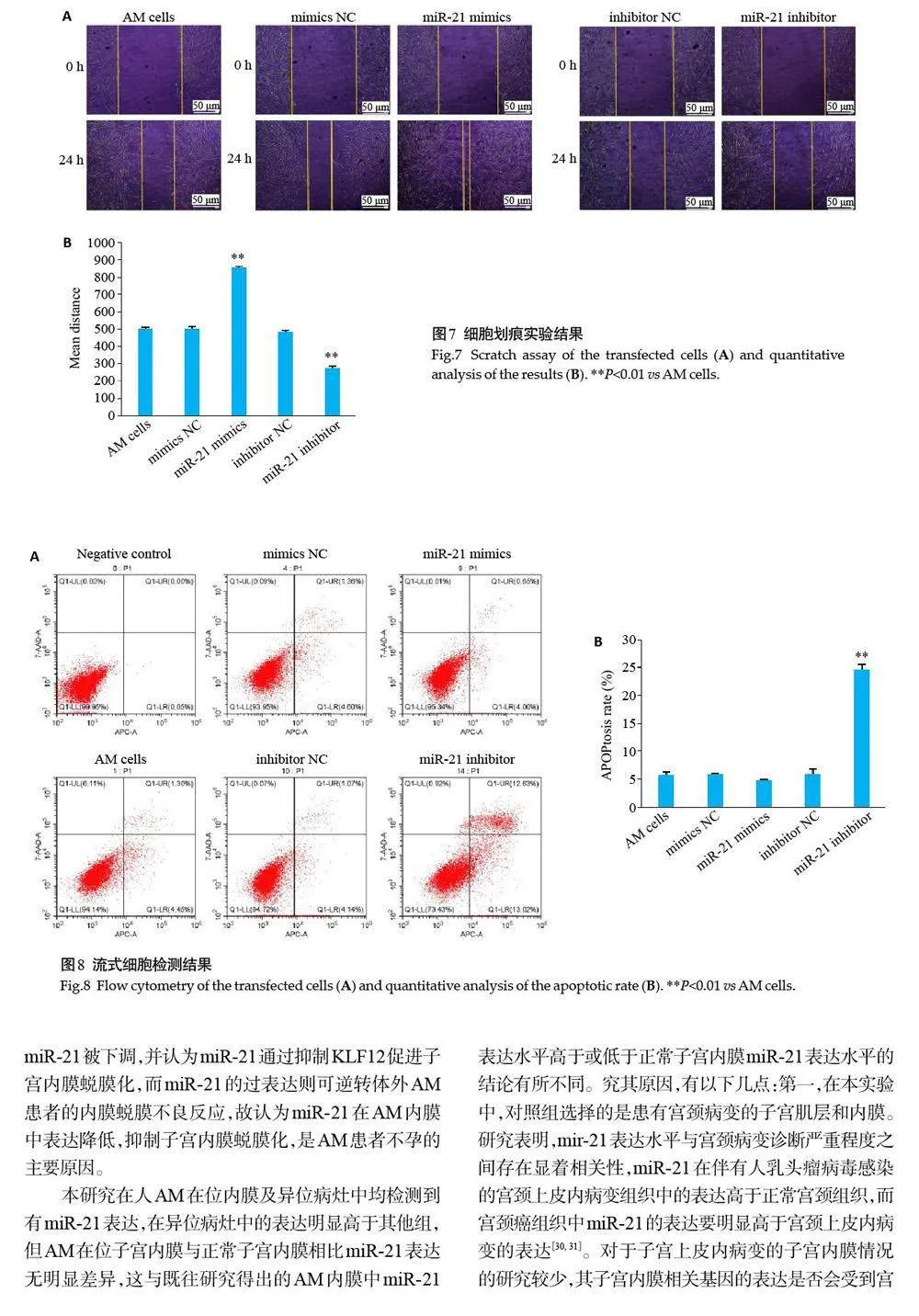

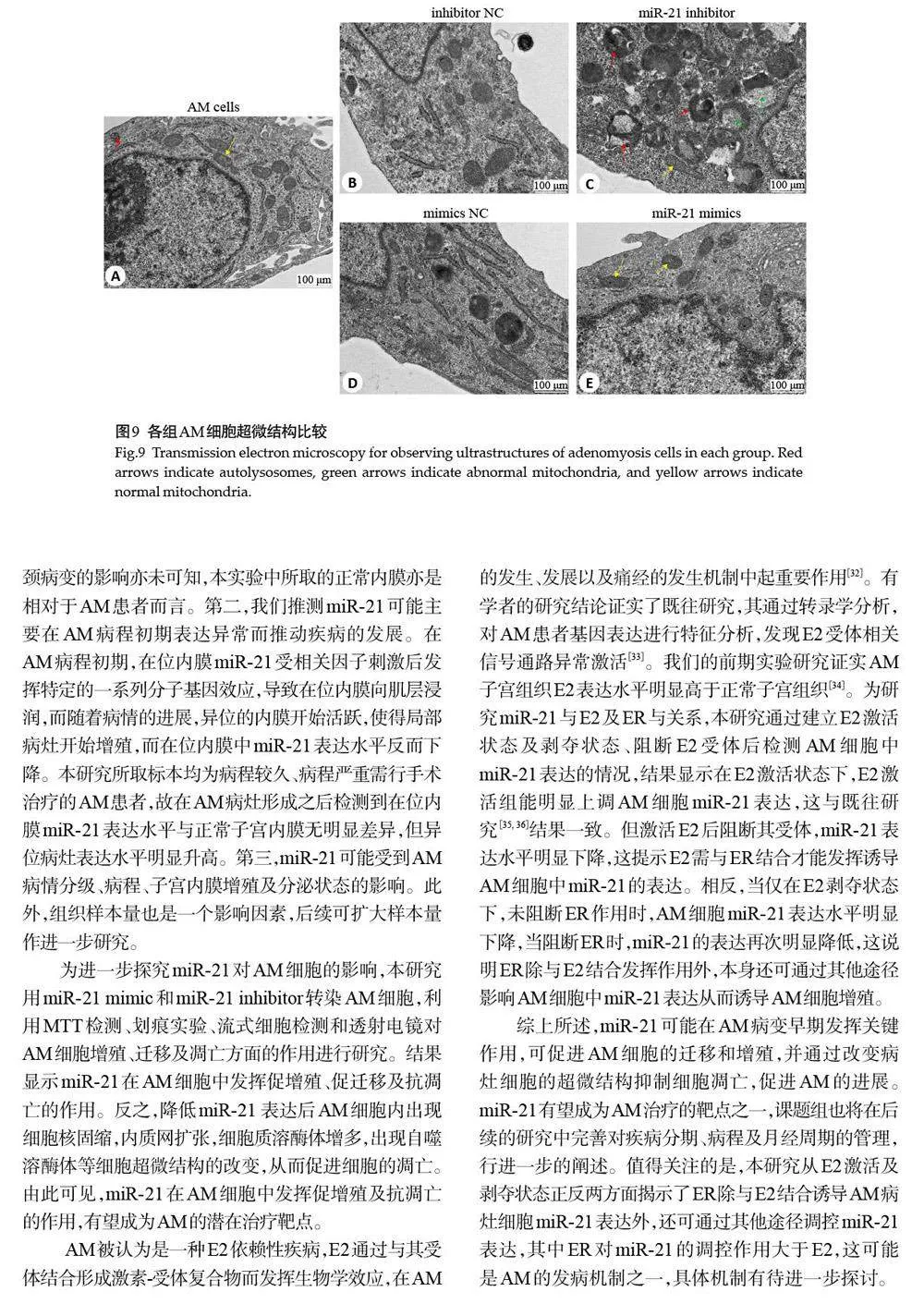

摘要:目的探讨miR-21、雌激素(E2)及其受体(ER)在子宫腺肌病发病中的具体机制。方法采用qRT-PCR检测miR-21在子宫腺肌病组织中水平,以宫颈病变为对照组。体外原代培养子宫腺肌病细胞,qRT-PCR检测E2激活组、ICI82780(ER抑制剂)+E2激活组、E2剥夺组、E2剥夺+ER抑制组及对照组各组miR-21水平。miR-21 mimic、miR-21 inhibitor转染子宫腺肌病细胞,分别过表达和干扰miR-21,从正反两方面验证miR-21 对子宫腺肌病细胞增殖、凋亡、迁移及细胞自噬等超微结构的影响。结果miR-21 在子宫腺肌病病灶组织中的表达水平明显高于正常子宫肌层中表达水平(Plt;0.05),与其余各组的差异无统计学意义(Pgt;0.05);E2激活状态下,E2激活组miR-21表达水平较ER抑制+E2激活组及对照组升高(Plt;0.05);E2剥夺状态下,E2剥夺+ER抑制组miR-21表达水平较E2剥夺组及对照组降低(Plt;0.05);干扰miR-21可以抑制子宫腺肌病细胞增殖和迁移,使线粒体内质网不同程度扩张、溶酶体增多、自噬小体出现,促进细胞的凋亡;而过表达miR-21则发挥相反的作用。结论MiR-21在子宫腺肌病细胞中通过改变细胞超微结构而发挥促增殖、迁移及抗凋亡的作用,可能与疾病的早期形成有关;ER除与E2结合调控miR-21外还可通过其他途径调控miR-21,这可能是子宫腺肌病的发病机制之一,其中ER对miR-21的调控作用大于E2。

关键词:子宫腺肌病;miR-21;雌激素;雌激素受体

子宫腺肌病(AM)是具有活性的子宫内膜腺体和间质异位到正常的子宫肌层,同时伴有周围子宫肌层细胞的肥大、增生和纤维化的一种常见妇科疾病[1],其典型的临床表现为月经量多和进行性痛经,并对女性的生育能力有负面影响。AM患病率逐年上升且呈年轻化趋势[2, 3]。AM发病机制尚未明确,有学者认为AM为一种雌激素(E2)依赖性疾病,伴随病灶局部E2表达明显升高,局部增多的E2一方面通过E2受体(ER)-β使内膜增殖和修复,另一方面能够通过ER-α使催乳素分泌增加,导致子宫收缩过强, 长期慢性的异常子宫收缩和过强蠕动可能会导致子宫内膜-肌层结合带的微损伤[4-6];“在位内膜决定论”认为在位内膜是子宫内膜异位症发病的决定因素,由于在位内膜干细胞、免疫因素、分子基因等机制异常引起内膜向肌层浸润而诱导疾病发生[7, 8]。亦有研究发现,由于局部分子生物机制的影响,子宫平滑肌具有化生或由成纤维细胞向肌成纤维细胞转化的机能,因此子宫肌层在AM的发病机制中也起重要作用[9, 10]。