当代中国农村多元婚姻形式与代际关系调适

摘要:进入21世纪,中国农村出现了多元化的婚姻形式。一方面,传统的“嫁娶婚”形式在社会转型变迁中产生了相应的变革;另一方面,在一些地区普遍出现了“并家婚”“两头婚”等新婚姻形式。不同的婚姻形式在婚姻缔结、居住模式、家庭与亲属关系方面存在较大的差异。并且,当代中国的婚姻形式变迁具有较为明显的区域差异,有着各自的生成基础。在不同婚姻形式中,代际关系也呈现出不同的变迁与调适状况。透过婚姻形式变迁与代际关系调适可以发现,当代中国父权制家庭变革具有区域、城乡、阶层等维度的不均衡性。在研究中国家庭现代化转型路径、制定适宜的家庭政策以保卫家庭与推动社会平等化进程时,应该考虑到家庭变迁的不均衡性现实,既要有总体性视角,也要有区域性视角。

关键词:婚姻形式;并家婚;两头走;代际关系;父权制

中图分类号:C913. 1 文献标识码:A 文章编号:1671-816X(2024)06-0104-10

基金项目:2022年度国家社科基金重大项目“农村社区治理创新问题研究”(22&ZD173)

一、问题的提出

在传统中国社会之中,“嫁娶婚”一直以来都是主流婚姻形式。近世以来的社会主义革命与改造虽然强调男女平等与婚姻自由,但是却未动摇“嫁娶婚”这种主流婚姻形式,从夫居、以父系家庭为主轴、家庭嵌入小亲族/宗族/村集体/单位社会在中华人民共和国成立后仍是主流婚姻形式。费孝通曾将传统“嫁娶婚”婚姻形式下中国家庭内部的代际关系概括为“反馈模式”[1]。在此种婚姻模式下,中国家庭以父系为主轴,在“生生不息”与“世代绵延”的家伦理驱动下,维持着代际间“支持-反馈”的动态平衡。

及至改革开放以来,市场经济的高速发展使得中国迎来了高速发展的工业化进程,从“乡土中国”向“城乡中国”大步迈进,社会发生了剧烈的转型变迁。不过,中国作为一个幅员辽阔的大国,受地理环境及历史发展等复杂因素的影响,不同区域特别是不同区域的村庄社会结构与家庭伦理观念存在着区域性差异。这导致国家有关婚育的相关制度与政策在执行过程及结果方面存在区域差异。此外,在市场经济发展过程中,区域之间经济社会发展以及伦理观念变迁亦存在差异。

由此,不同区域的家庭在结构、伦理、资源以及关系形态等诸多方面存在着差异,进而对不同区域年轻世代的婚姻形式变迁产生了影响。例如,进入21世纪以来,在苏南、上海、浙江等地区产生了“并家婚”,在我国湖南、湖北、四川等省份部分地区特别是丘陵地带及山区地带,“两头走”这种新婚姻形式逐渐流行,在其他地区,传统的“嫁娶婚”婚姻形式与内涵亦在发生变迁。当新的婚姻形式逐渐走向制度化与习俗化,代际关系亦呈现出一般性特征并存在区域性差异。

那么,“并家婚”“两头走”两种新婚姻形式具有哪些特征?为什么在我国一些地区会出现这两种婚姻形式?在家庭现代化转型过程中,传统“嫁娶婚”又发生了什么样的变革?不同婚姻形式下的代际关系具有哪些特征?本文基于对近年来学界相关研究的综述以及笔者两年多以来在全国多个省份的调研,对当代中国多元的婚姻形式的变迁及特征进行分析,并对不同婚姻形式下代际关系的变迁与调适进行分析,继而对传统父权制家庭体系的变革轨迹与特征进行分析。

二、婚姻形式的多元化变迁

在全国多地调研发现,当代中国已逐渐出现了多元化婚姻形式并存的局面。总体上看,传统“嫁娶婚”依然是主流婚姻形式之一,不过,在经济社会发展过程中,传统“嫁娶婚”形式也在发生变迁。此外,还出现了“并家婚”、“两头走”等婚姻形式。在中国婚姻形式的多元化变迁中,存在着较为明显的区域差异。

(一)“并家婚”新婚姻形式

21世纪初左右,“并家婚”在苏南地区开始出现并一直延续至今、更为普遍。有学者在浙江部分地区也发现21世纪以来当地出现了“并家婚”[2]。“并家”即“两家并为一家”,是指男女双方家庭基于完全对等原则缔结子女婚姻的一种模式。这是一种打破传统“嫁娶”婚姻缔结模式的婚姻形式,奉行的是“不嫁不娶”婚姻缔结原则。在婚姻缔结过程中,男方家庭不需要向女方家庭支付高额彩礼,女方也不必承担嫁妆;婚礼由双方共同出资,两方皆举办仪式相近的婚礼。婚后年轻夫妻在双方家庭居住而非“从夫居”,或由双方共同出资在城镇购买商品房,在双方家庭经济条件较好的情况下,男女双方家庭还可能为各自的子女购买房产。由此普通家庭可以通过“并家婚”实现城镇化目标,中上层家庭则可以更好地实现家庭财产的代际传递与风险规避;双方亲属称谓统一,不再区分爷爷奶奶、外公外婆,姻亲关系、血亲关系与代际关系同等重要[3];许多家庭会生育两个子女,一个孩子跟一边姓,施行双边继承,即两个孙辈分别继承各自爷爷奶奶的财产,年轻夫妻同时承担两边老人的赡养责任[4]。年轻夫妻需要参与两系的社会交往与各类仪式活动[5]。在这种婚姻形式下,存在三个家庭主体,父系家庭、母系家庭、小家庭,更加重视纵向的情感传承与代际支持,讲求双系权利与义务的对等[6]。

诸多学者从结构、制度、观念与情感等不同视角对苏南地区“并家婚”生成原因进行了分析。有学者认为,随着经济社会的高速发展与城镇化的快速推进,苏南地区社会财富大幅度增长。与此同时,受计划生育政策严格实施的影响,苏南地区家庭普遍独生子女化,家庭财产如何实现更稳妥的代际继承催生了年轻世代婚姻形式的变革。并且,新《婚姻法》及其司法解释对夫妻个人财产界定的日益清晰、保护力度的不断加大助推了“并家婚”新婚姻形式的扩张[7]。有学者则指出,受现代化高速发展与现代性观念的影响,苏南地区家庭特别是年轻世代婚姻观念更趋于理性化,更加强调风险规避以及抚育与养老责任的共担,更加注重双方家庭与年轻夫妻之间的权利平等,更加强调阶层维持或向上流动,家庭发展意识较强[8]。与此同时,苏南地区的本地婚姻圈以及本地通婚偏好不仅未因经济社会发展与人口高速流动而消散[9],传统“门当户对”观念在现代社会中不仅未消失,反而在社会分化过程中被更加强调[10]。传统的“传宗接代”观念也未完全消失,反而与现代性观念相接轨,促成了双系家庭的生成[11-12]。有学者进一步指出,家庭普遍少子化后,现代人更注重家庭的完整性及代际、亲子之间的情感需求,这也推动了“并家婚”的扩张[13]。

(二)“两头走”新婚姻形式

“两头走”这种婚姻形式由来已久,不过以前主要集中在西南少数民族地区。诸多学者基于经验调研发现,进入21世纪以来,在我国湖南、湖北、四川等省份部分地区特别是丘陵地带及山区地带,“两头走”这种新婚姻形式逐渐流行,主要发生在双独生子女家庭。也有学者发现,21世纪以来在浙江部分地区也出现了“两头婚”新婚姻形式[14]。此种新婚姻形式亦不再遵循传统的“嫁娶婚”模式,而强调“不嫁不娶”,一般而言或不要彩礼和嫁妆,或彩礼及嫁妆金额不高,主要发挥仪式性、象征性功能。从居住形式来看,“两头走”婚姻亦打破了传统的“从夫居”模式,年轻夫妻婚后在男方和女方两地之间不定期地、有选择性地来回居住,或两边都有新房。从年轻夫妻生育及子女冠姓来看,一般随父亲姓,若是有两个小孩,则其中一个也可以跟随母亲姓,有的家庭姓氏很“杂乱”,有的小孩随父亲姓、有的随母亲姓、甚至有的随奶奶姓等等,并且还存在“跨代传姓”的现象[15]。从养老责任分担来看,年轻夫妻同时承担两边家庭的养老责任。从人情交往来看,生了小孩两边都要摆酒席,两边的人情都要参与和维系。从家庭形式来看,两方各形成主干家庭。

诸多学者亦从结构、制度、观念与情感等不同视角对上述地区“两头走”婚姻形式的生成原因进行了分析。有学者指出,上述地区村庄社会结构较为原子化,伦理规范相对较弱,计划生育政策执行较为严格,因此在面对现代化的冲击与少子化的变革时,在面临较大的家庭发展、抚育及养老压力的冲击时,能够较快地进行婚姻形式的调整,以促成代际合力,减轻家庭发展压力特别是养老与抚育压力[16]。有学者指出,在这些区域特别是农村地区,养老保障制度的缺失、土地制度的延续助推了“两头走”婚姻形式的扩张:一方面,上述区域的农村地区家庭普遍形成“以代际分工为基础的半工半耕”家计模式,家庭青壮年劳动力普遍从农业生产脱离,这是“两头走”婚居模式形成的经济基础;另一方面,在当前三十年承包期内“增人不增地、减人不减地”的土地政策的影响下,部分新婚夫妻需要为双方的生产劳动提供一定的帮助[17]。还有学者认为,在现代化变迁过程中,在传统儒家伦理观念本就较弱、家庭情感性面向一直相对较强的上述地区,男女平等思想意识发挥了根基效应,并且,受独生子女化及经济社会发展的影响,在上述地区传统的传宗接代意识很快被削弱,家庭情感性面向不断强化[17-18]。

(三)变革之中的“嫁娶婚”

在上述地区的两种新婚姻形式之外,当前我国绝大部分地区的婚姻形式仍是呈现为“嫁娶婚”模式。不过,随着现代化的高速发展以及现代性的快速扩展,在许多地区特别是在城市之中,传统的“嫁娶婚”模式亦在发生着变革。只是,在不同地区及不同家庭中,这种变革的总体方向与特征有所差异。一些地区虽然仍保持着“嫁娶婚”这种传统婚姻形式,但已渐趋“有其名而无其实”。特别是在一些独生子女家庭,虽名义上仍是“嫁娶婚”,但事实上更偏向于“并家婚”“两头走”“不嫁不娶”婚姻形式,传统“嫁娶婚”中的一些规范仅作为习俗与仪轨被保留下来。一些地区家庭形态同样呈现出双系并重乃至母系偏向的现象。例如,有学者通过在四川成都、湖北武汉城郊村的实地调研发现,受少子化、家庭情感化面向增强、女性家庭地位提升、子女抚育与家庭发展需要等因素的影响,许多家庭出现了母系偏向的家庭整合样态,在日常互动、资源整合以及儿童抚育过程中都出现了母系偏向及更加紧密的母系合作[19]。

笔者近两年在珠三角城镇地区及城郊村调研亦发现,部分地区家庭虽然仍较为普遍地保持着传统的“嫁娶婚”传统婚姻形式,但其内涵亦在不断变迁。随着经济社会的发展与城镇化的推进,当地许多家庭拥有了多套房产或面积较大的自建房,以及不菲的集体分红与房屋出租收入,许多家庭在财产分配中会给女儿分房产或分财产,自建房则会给女儿一家留房间,女儿亦会分担亲生父母的养老照料责任。一些地区女儿外嫁给湖北等地的外来务工者现象亦较为普遍,但一般而言小家庭夫妻皆在珠三角本地定居就业,父母亦会给予他们以经济支持与抚育照料支持,在家庭财产的分配与养老责任分担方面,女儿家庭亦会参与其中,家庭情感性面向不断增强。传统单系主轴、从夫居的“嫁娶婚”模式逐步出现松动。

然而,在一些地区及家庭中,传统“嫁娶婚”形式不仅没有被弱化,反而在经济社会发展过程中被强化或发生了变异。例如,一些家庭在改革开放以来市场经济高速发展过程中或攫取了大量的财富,或进入中产阶层序列,但这些家庭中的成员特别是父代及男性观念并没有相应的“现代化”,仍然秉持传统的婚育观念,强调以父系为主轴、从夫居的传统婚姻模式,并有着强烈的传宗接代观念与生男偏好,在财产继承上坚持单系继承。此外,许多中下层家庭亦秉持着较为传统的伦理观念,并且,受社会分化、人口大规模流动、全国婚姻市场形成、性别比失衡等因素的影响,许多中下层家庭之中年轻男性面临着较为严峻的婚恋困局,家庭为促成年轻男性顺利婚育,不得不投入更多的资源进城买房、给付高额彩礼,传统“嫁娶婚”模式被强化乃至发生变异[20]。

三、婚姻形式变迁与代际关系调适

在当代中国家庭关系中,纵向的代际关系仍是家庭关系的主轴,决定了家庭资源配置格局与家庭日常生活逻辑[21]。从上文可以看到,在社会转型变迁过程中,家庭结构特别是伦理—资源—权力格局对不同地区婚姻形式的变迁产生了深刻影响,当不同区域的婚姻形式在变迁中不断走向制度化与仪轨化后,代际关系亦不断被重塑。尤其是在当代中国,在高房价、高劳动参与率背景下,新组建的核心小家庭在追求城镇化目标、子女照料与教育过程以及维持中产化的生活方式中,普遍面临较大的压力,需要父代的经济支持与人力支持。因此,须对不同婚恋形态下代际关系的变迁与调适做专门的分析。

本文所指的代际关系,主要指的是20世纪50年代中后期至70年代中前期出生的父代、80年代至90年代出生的子代、21世纪之后出生的孙代这“父代—子代—孙代”三代人之间的关系。已有学者对不同婚姻形式之下家庭关系及权力结构变迁进行了概括,指出在当代中国,“嫁娶婚”中家庭关系伦理化、权力结构联合化;“两头婚”中家庭关系生活化、权力结构分散化;“并家婚”中家庭关系规则化、家庭权力结构集权化[22]。本节在此分析基础上,侧重考察各种婚姻形式下的代际关系,本研究以贺雪峰教授所提出的代际关系分析框架为基础,即从代际关系是否存在强传宗接代理念和是否平衡两个角度来讨论农村代际关系[23],对不同婚姻形式下代际关系中的父母责任—子女义务情况特别是代际资源支持与情感反馈、代际关系紧张度、代际关系稳定性及代际关系平衡性进行分析。

(一)“并家婚”中的代际关系调适

如前文所述,“并家婚”这一婚姻形式之所以产生并不断扩张,核心原因之一是社会财富大幅增加过程中,苏南地区普遍独生子女化的家庭为家庭财产寻求更稳妥的代际继承。此外,在全面二孩政策施行后,父代被计划生育政策所抑制的“传宗接代”伦理观念被激活,这一伦理观念与家庭财产稳妥继承诉求相结合,从而使得苏南农村地区父代普遍期望乃至要求子代生育二孩。

不过,苏南地区作为市场中心地带,就业机会较为丰富,当地具有劳动能力的居民普遍可以在劳动力市场中寻找到工作机会,获得较为可观的劳动收入,因此,在苏南地区的“并家婚”形式中,父代给予子代小家庭的经济支持一般较多。与此同时,在孙代照料抚育过程中,父代一般亦能够给予相当充足的人力支持。在获得父代较为充足的经济支持和人力支持的同时,子代家庭也就相应地需要让渡部分小家庭的权利,允许父代参与小家庭的日常家庭生活安排特别是重大家庭事项的决策工作,双方父母在核心家庭中皆拥有一定程度且相对平等的地位与话语权。一般而言,只要父代不过度干预子代的日常生活与家庭决策,在“并家婚”家庭中,由于这些家庭经济状况普遍较好,父代与子代家庭皆有相对独立的收入,核心小家庭在两边轮流居住或单独居住,代际关系相对平和,能够维持“亲密有间”、均衡互惠的代际关系,并且代际关系稳定性较高,能够维持相对的平衡性。不过,从情感维度来说,各系“父代—子代—孙代”之间的代际关系更为亲密,而与另一系则更注重代际关系的对等与平等化。

也有学者指出,在许多“并家婚”中,表面的代际平衡之下潜藏着子代家庭的“啃老”问题,以及以纵向的情感传承切割横向的亲情问题,导致“强父弱子”的代际关系格局,夫妻主体地位受到双系权力的拉扯,父代对代际亲密关系的情感诉求、传宗接代的价值诉求以及家庭平等的权利诉求,可能会导致其不断加深对小家庭的干预[24]。还有学者指出,若从“三代家庭”的视角来看,“并家婚”使得双方家庭和男女双方都保持了各自财产和身份的独立性。这种高度理性化的婚姻可能会不断地在年轻一代的家庭关系中制造出裂痕,严重影响到家庭共同体的整合,引发家庭的离散化危险。特别是许多父代在孙代抚养与财产传递过程中,会偏向冠己方姓氏的孙辈,导致家庭内部的情感整合问题[7]。此外,虽然绝大多数家庭在婚姻缔结时“门当户对”,但在此后家庭发展过程中可能出现差异,这就可能会导致三代家庭中代际关系的失衡问题。

(二)“两头走”中的代际关系调适

在“两头走”婚姻中,一方面,彩礼和嫁妆费用的减省减轻了父代在子代婚恋过程中的代际资源支持压力;另一方面,双方父代皆给予子代家庭一定的资源支持与抚育照料支持,形成了一定的代际支持。子代家庭则同时承担双方父代的赡养责任,并给予双方父代情感反馈。从而形成了代际之间有限的责任权利关系,女儿参与到养老当中,老年人以自主养老为主,两代人凭借理性与情感形成了低度均衡的代际关系模式,使得代际责任—义务相对均衡与平衡[16]。此外,“两头走”婚姻形式形成了对传统养老及居住模式的补充,两边轮流居住或单独居住同样为创造“亲密有间”的代际氛围提供了基础,使得代际关系更加舒缓、稳定。并且,在“两头走”婚姻形式流行的西南地区,“传宗接代”伦理观念的普遍弱化使得父代对子代的生育要求降低,从而使得代际关系更趋平衡。

有学者认为,在“两头走”婚姻形式中,双系对子代享有均等的权利义务,家庭决策趋于民主,家庭权力结构演变为平等型的新形态,母系开始积极为女儿提供日常情感支持,向其输入资源,这有利于婆媳关系趋于缓和;另一方面,“两头走”婚居模式满足了女性在自己核心小家庭内部建立安全感与归属的要求,这种安全感是高度情感性与独立的,不再像从夫居模式下女性依托丈夫与儿子这一血缘中轴将自己与祖先联系在一起从而获得超验的人生意义与归属[25]。不过,也有学者指出,在“两头走”婚姻形式中,由于子代逐渐拥有更大的经济优势地位,代际权力重心进一步下移,子代在代际关系中掌握更大的主动权,父母对子女的支配意愿和支配能力大大削弱,甚至为了获得子代的养老支持与情感反馈而不得不过度委曲求全,对子代有求必应,给予更多的经济与照料支持,导致家庭关系渐趋形式化,与此同时,子代家庭人情负担、养老压力增加[15]。

(三)“嫁娶婚”中的代际关系变迁

相较于“并家婚”及“两头走”两种新婚姻形式,传统“嫁娶婚”形式在当代中国发生了更为复杂的演变,也就使得在“嫁娶婚”婚姻形式下,代际关系变迁及其特征更为复杂(在笔者看来,“入赘婚”这一婚姻形式是一种特殊的“嫁娶婚”,自古以来便存在。当然,在当代中国,这一婚姻形式亦发生了相应的变迁。不过,在本研究中,笔者仍将其作为一种“嫁娶婚”,不进行专门、细致的区分)。在渐趋“有名无实”的“嫁娶婚”婚姻形式中,从情感层面来说,代际关系更加亲密化,甚至出现了母系偏向的情感整合。即使是在珠三角这样宗族底色较为浓厚的地区,部分家庭中的代际关系也更情感化且出现了渐趋双系并重的转变。

不过,从家庭财产继承与姓氏承继、居住模式来看,珠三角等地“嫁娶婚”形式虽发生了变迁,但仍偏重于父系,因此在代际关系方面也就仍偏向于父系为主轴,更注重父系家庭的代际资源支持及情感反馈。在珠三角之外的宗族色彩浓厚的地区——如江西、福建等地——“嫁娶婚”传统被保留得更为完整,甚至于在现代化的冲击下发生了变异,例如,近年来江西等地的高价彩礼问题屡屡引发广泛关注。在这些宗族底色浓厚的地区与家庭中,“传宗接代”伦理观念仍比较重,在代际关系中父系父代具有较强的权威,对子女小家庭的婚恋决策与家庭生活具有较强的干预权乃至支配权。不过,受村庄宗族底色的影响,这些地区的代际关系总体上维持着“厚重平衡”的色彩。

而在一些地区及家庭之中,在传统“嫁娶婚”婚姻形式之下,父代仍具有较为浓厚的“传宗接代”伦理观念,代际关系则进一步处于较为失衡或高度挤压的状态。为了支持子代婚育及家庭的稳定与发展,不得不残酷地“剥削”自己(当然,在多子女家庭中,这种行为也有意无意损害了女儿的权益与情感),外出务工以积累更多的收入来支持子代婚恋、进城购房以及支持子代与孙代接受更优质的教育,在子代顺利成家后,许多父代仍要过着“老漂”或城乡两栖的生活,或务工获取收入以支持子代家庭及积攒养老钱,或帮忙照顾孙代。而子代给予父代的经济及情感反馈相对较少,代际关系虽然并不是很紧张、也不是非常不稳定,但却相对失衡。这种失衡的代际关系在远市场中心地带、性别比失衡较为严重的华北地区更为常见。

此外,在一些地区及少部分中上层家庭之中,传统“嫁娶婚”婚姻形式不仅没有被弱化,反而被强化。代际关系处于不均衡状态,不过,这种不均衡并非传统“反馈模式”下的不均衡,即子代需要给予父代更多的资源反馈。而是父代掌握了较强的资源,在对子代进行资源支持的同时,也进行了强代际干预乃至情感控制,对子代的婚恋选择、小家庭生活及孙代的教育等各方面都较高程度的介入,导致代际关系紧张或充满不稳定性。随着年轻世代日趋个体化,特别是性别平等观念的广泛传播,这类家庭已越来越少见,但也并没有完全消失。例如,笔者在华北某县调研时,该地一位身家千万以上的老板在笔者及其他人面前不无得意地说:

“我要求我的儿子儿媳都必须生二胎,两个儿媳谁先生下男孩我就给她二十万,我就不信他们不生,不生的话就从我这里拿不到一分钱!”

四、父权制家庭变革的不均衡性

婚姻形式变迁与代际关系调适关涉着当代中国父权制家庭变革的状况及趋势。21世纪以来,学界诸多学者对社会剧烈转型变迁过程中我国父权制家庭变革的状况及趋势进行了研究。有学者在21世纪10年代中后期基于对上海这座现代化大都市的家庭的研究,建构了一个“后父权制”模式,认为在当代中国城市家庭中,父亲的权力在衰弱但男性的权力并没有衰弱,媳妇的权力在上升但整体女性的权力没有上升,年轻女性获得的权力来自年老女性的权力让渡而非男性[26]。在同一时期,有学者则将研究目光投向了中国农民家庭,侧重关注在持续规模化的人口流动过程中,农村父权制家庭产生了什么样的变迁。学者研究指出,农民家庭父权制在衰微中重构,形成了“流动的父权”。流动的“去地域化”——具体表现为流动带来的个体化和居住模式变化,以及从原有亲属关系的束缚中抽离等——对于血缘关系和地缘关系高度重合的中国父权制家庭侵蚀和破坏犹甚,部分改变了家庭权力关系以及性别规范,但就父权制家庭的父系世系核心、男性优势的本质特点而言仍未有根本的改变,家庭父权制在流动变化中延续和重建[27]。

在上述研究之外,还有相当多的文献对社会剧烈转型变迁过程中我国家庭内部的代际分工与性别分工、婚姻形式与代际关系变迁、父职与母职、男性气概与女性角色等问题进行了深入研究,从不同理论视角与分析维度切入探讨了改革开放以来特别是进入21世纪以来我国父权制家庭的变革。有学者认为,在社会转型变迁与家庭现代化变迁中,妇女掌握了更高的婚姻主导权[28]。特别是在中西部地区,农村青年妇女在择偶、彩礼议价、离婚以及再婚等方面享有充分优势,这种婚姻主导权带来青年妇女地位的非均衡提升[29]。在此种情势下,代际关系正在发生“恩往下流”的转换乃至出现代际关系的失衡,所谓父权制家庭已经摇摇欲坠乃至发生了根本性的变异。然而,相当多学者或从女性主义理论视角出发,或基于经验调研,认为中国父权制家庭仍然顽强存在,父代对子代的干预与支配普遍存在,女性在家庭分工与日常生活中,仍处于弱势地位[30-31]。

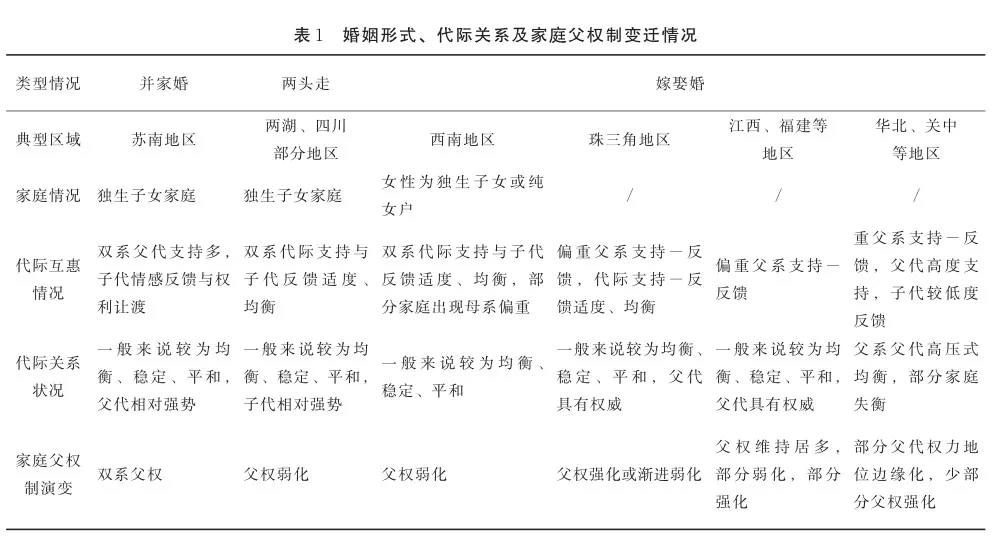

如前文所述,在中国家庭生活中,父权制主要表现为父代对子代的支配(或干预)[32],因此,本研究侧重从代际关系变迁视角讨论父权制家庭的变革。通过对当代中国婚姻形式的多元化变迁及不同婚姻形式下代际关系变迁与调适情况的分析,旨在跳出既有的理论视角以及中微观的经验研究,从另一种更为宏观的视角来审视当代中国父权制家庭的变迁。从上文的分析可以发现,当前中国的父权制家庭体系的变革具有区域、城乡、阶层等诸多维度的不均衡性,很难从单一的理论视角或分析维度对中国父权制家庭体系的变革现状及趋势做出准确判断。已有学者以家庭资源禀赋和文化伦理基础作为基本维度,将当代中国家庭分为强禀赋—伦理型、弱禀赋—伦理型、弱禀赋—情感型、强禀赋—情感型四种类型,形成父代权威型、父代挤压型、生活情感型、互动合作型四种转型期家庭样态[33]。本研究在此分析基础上,通过对当前不同区域婚姻形式变迁的分析,兼及城乡与阶层分化维度,对不同婚姻形式下代际关系状况进行简要分析,继而尝试在此基础上进一步讨论当代中国父权制家庭变革的不均衡性特征(简要的比较分析见表1)。

在苏南地区,父权制并未随着现代化的发展与现代性观念的扩张而消散。相反,传统伦理观念如传宗接代观念、门当户对观念、本地婚偏好,现代个体理性如保卫家庭财产、规避风险、个体权利平等、维持体面中产生活等观念以及个体情感性需求的增加相交融,促成了“并家婚”的生成与扩张。并且,随着经济社会发展,苏南地区家庭发展状况领先全国其他大部分地区,家庭能够较为顺利、轻松地实现本地城镇化,男性及女性都能在本地劳动力市场中寻找到更多的就业机会,获得相对均衡的工作收入。这些因素使得当地家庭代际关系相对均衡、稳定与平和,但温情脉脉的代际关系掩盖不了家庭双系父权的实质[32],父代对子女家庭具有较强的支配权,双系及男性之间的平等建立在有相对丰厚且均等的财产基础之上。

反而在我国湘西、鄂西及川西等西南片区,普遍出现了家庭父权制弱化的情况,甚至年轻夫妻在家庭中越来越占据较大的主导权。上述地区特别是西南边陲地带,受地理及历史发展等因素的影响,长期以来处于儒家文明边缘区,农民依然保留了“自由”的基因,受儒家伦理规范的影响较弱[34]。这使得这些地区在国家制度政策的影响以及现代化发展的冲击过程下很快形成了家庭的变迁与调适,家庭父权制体系持续弱化,代际及男女之间平等化进程更快一些。因此,有学者在对比“两头走”与“并家婚”两种婚姻时,指出“两头走”中婚姻家庭主体以小夫妻为主,而在“并家婚”中是多主体竞争格局,在问题处理时前者秉持情感、理性之原则,后者则是共同协商乃至博弈之原则[6]。珠三角地区在高速的经济社会发展过程中,最传统的伦理观念与社会结构与最现代化的经济社会发展及最现代性的观念变革相碰撞,部分家庭父权制体系被强化,部分家庭则出现渐进的弱化趋势,其变革仍待观察,特别是20世纪70年代末至80年代中前期出生的世代逐步成为“父代”后,珠三角地区的父权制体系将会产生何种变化,值得持续关注。

经过几千年传统文化浸润的中原及关中等地区,几乎所有农民的血脉里都有了儒家文化所赋予的“基因”,文化改造了农民的利益计算方式和行为模式,造成了农民的理性和超越性,赋予了农民家庭观念、责任本位、规划性和纪律性[34]。作为远市场中心地带,在人口大流动与现代市场经济进入过程中又遭遇到了现代化的强烈冲击。这使得这些地区的家庭普遍形成了“新家庭主义”,在经历一段时间的伦理危机后迎来了新一轮“恩往下流”的“代际平衡”,大部分家庭,父系父代对子代家庭的支持被不断强化,而子代对父代的反馈则较低。在此过程中,父权制发生了悖论式的变异:父代似乎是传统“父权”的典型代表,但被沉重的伦理枷锁与现实压力束缚最严重的,反倒是这代人中的弱势阶层。只不过,强大的家庭伦理支撑着他们。

于是,在中原及关中等地区的中下层家庭中呈现着诡异的局面:大家都是受益者——父系父代获得了伦理满足,成功帮助子代完成了建立小家庭这一人生大事,并尽全力支持子代家庭的发展,年轻男性摆脱了婚恋危机,避免了“打光棍”命运,年轻女性获得了更多支持,甚至与年轻男性“合谋”,剥削父系父代,争夺当家权,以维持小家庭的运转乃至中产化的生活方式。然而,大家又似乎都是受害者——父辈受到了严酷剥削、男性面临经济压力与家庭解体危机、女性更加容易被物化,特别是女儿的权益及情感需求被有意无意忽视,家庭离散化风险极高,在子女教育竞争与家庭发展压力下性别分工往往被延续。但在一些中上层家庭中,父权制家庭体系又被强化,形成父代对子代及其家庭生活强干预与强控制的家庭权力格局,年轻男性在受到代际权力干预的同时也分享了一定的父系权力,女性依然处于相对弱势地位。而在宗族色彩浓厚的地区,同样存在父权制家庭体系被巩固乃至强化的问题,在这些地区的高彩礼等变异的习俗之下,是父系父代为主轴的家庭格局的延续。

五、小结与讨论

进入21世纪以来,学界在扎实的经验与理论研究基础上,已逐步破除了关于西方家庭现代化理论的“迷信”。但是,在研究中国家庭现代化变迁过程中,仍有许多学者“囫囵吞枣”,援引国外特别是西方的诸多理论与分析视角,在对本土经验细碎且不完整的粗浅把握上,生产一些理论话语。这些理论话语既不能帮助我们认识与理解现实,甚至在有意无意之间充当了意识形态号角的角色,撕裂社会共识,助推了极端的身份政治的兴起,加剧了两性之间、代际之间的对立。既无助于中国家庭平稳的现代化转型,让中国这个数千年来以家庭为本位的社会在现代化过程中探索出一条适宜的变革道路,让更多人在家庭生活中感受到更多的平等、情感支持与温暖;也无助于让试图走出家庭的个体真正实现“个体主义化”,反而导致许多个体带着对家庭的怨恨感回望家庭,对建立亲密关系乃至一般的社会关系失去了想象力、能力及欲望,加剧了个体堕入虚无主义泥淖之中的风险。

当然,家庭父权制的变迁方向及趋势并不会因学界的理论知识及话语生产而产生根本性的改变。从唯物主义视角来看,家庭父权制的变革受生产方式变革的根本性影响,也受到国家诸多制度安排、社会分配与社会保障体系改革的影响。弱化直至最终消除父权制家庭体系及父权制社会体系,有助于推动社会平等化特别是性别平等化进程,这是中国式现代化的重要目标,也是社会主义国家追求的一个核心目标。从本文的分析可以看到,中国是一个幅员辽阔、区域差异巨大的发展中国家,在社会主义初级阶段,不同区域社会结构与观念结构存在较大差异,经济发展状况也存在较大差异,制度政策在制定与实践过程中也会存在区域差异,这些因素都导致了不同地区婚姻形式出现了不同的变迁模式及特征,代际关系也因此存在差异,父权制家庭变革因此也就具有不均衡性。需要在对经验现实进行扎实的研究分析基础上进行政策讨论,以保障中国家庭平稳的现代化转型,推进社会平等化进程,维持平等和谐的社会。

在清除家庭父权制的努力之外,更需要做的首先应是着力于清除社会层面顽固的父权制体系残留,帮助更多的女性“走出家庭”,保障女性合法的劳动权益,提高女性的劳动参与率,改善当前性别分工与女性劳动参与的弱势处境。与此同时,要持续推进移风易俗,抑制高价彩礼之风,反对消费主义对婚姻家庭的侵袭与解构,构建良好的社会环境,探索适合中国的家庭友好社会政策,通过一系列家庭相关公共政策的实施切实减轻家庭再生产的压力特别是家庭在生育、子女养育以及教育等方面的负担与压力,在社会公域层面大力推动社会平等化进程,另一方面需警惕“身份政治”的肆虐,避免更多的年轻人将个体权利与自由平等之刃毫无顾忌的挥向已经十分脆弱的婚姻与家庭。

参考文献

[1] 费孝通.费孝通全集(第十卷)[M].呼和浩特:内蒙古人民出版社,2009:40.

[2] 张静.浙江桐乡“并家婚姻”策略的人类学解读[J].广西民族研究,2017(1):45-52.

[3] 张静.“并家婚”中亲属称谓的人类学解读[J].贵州民族研究,2017,38(8):93-97.

[4] 王琳.婚姻形态与权责义务边界——基于苏南农村并家婚的经验考察[J].南方人口,2019,34(2):16-26.

[5] 庄孔韶,张静.“并家婚”家庭策略的“双系”实践[J].贵州民族研究,2019,40(3):41-45.

[6] 宋丽娜.双系婚姻:对于苏南“并家”习俗的功能主义解释——以在安置房社区的调研为例[J].当代青年研究,2020(6):111-117.

[7] 郭亮.保护财产还是保护家庭?——富裕农村地区的婚姻家庭新模式[J].文化纵横,2021(3):138-146.

[8] 李宽,王会.风险规避与身份维持:苏南农村并家婚居模式[J].当代青年研究,2017(4):74-79,109.

[9] 何绍辉.论“两家并一家”婚居模式的形成机制[J].中国青年研究,2019(1):64-69.

[10] 张欢.苏南农村的“并家”婚姻模式及其新联合家庭结构[J].西北人口,2019,40(2):119-126.

[11] 纪芳.并家模式下的家庭权力重构及其实践逻辑——基于苏南农村的并家经验考察[J].天府新论,2020(1):96-102.

[12] 沈毅,周雅静.双系家庭主义、代际关系嵌入与第三代姓氏选择——基于南通地区二孩姓氏“一边一个”“并家婚”案例研究[J].江苏行政学院学报,2021(4):66-74.

[13] 袁明宝.并家婚姻下的家庭权力变迁与家庭关系理性化——以苏南农村并家现象为例[J].兰州学刊,2021(5):168-180.

[14] 邱婷.婚居模式变迁与婚姻理性兴起——基于浙北水镇“两头婚”的调查[J].青年探索,2023(3):103-112.

[15] 李永萍,慈勤英.“两头走”:一种流动性婚居模式及其隐忧——基于对江汉平原J村的考察[J].南方人口,2015,30(4):26-34.

[16] 高万芹.双系并重下农村代际关系的演变与重构——基于农村“两头走”婚居习俗的调查[J].中国青年研究,2018(2):11-17.

[17] 王会,狄金华.“两头走”:双独子女婚后家庭居住的新模式[J].中国青年研究,2011(5):9-12,30.

[18] 刘兴凯,徐春丽.“两头婚”:农村婚育模式的实践逻辑及其双重效应分析[J].天津师范大学学报(社会科学版),2023(6):90-99.

[19] 雒珊.母系偏向的情感整合:转型期农村三代家庭生活实践的新趋向[J].华中农业大学学报(社会科学版),2023(2):158-168.

[20] 班涛.成家不易,守家更难:城市化进程中新生代农民家庭转型“陷阱”与风险——以青年男性的处境为切入[J].社会科学研究,2022(1):120-128.

[21] 李永萍.新家庭主义与农民家庭伦理的现代适应[J].华南农业大学学报(社会科学版),2021,20(3):41-51.

[22] 张公望.关系视域中的农村婚配模式嬗变与家庭权力调适[J].当代青年研究,2022(2):5-12.

[23] 贺雪峰.农村代际关系论:兼论代际关系的价值基础[J].社会科学研究,2009(5):84-92.

[24] 黄佳琦.代际交换下家庭权力关系重构——基于苏南农村并家婚姻模式的田野调查[J].天府新论,2021(2):127-139.

[25] 班涛.年轻夫妇“两头走”——乡村家庭权力结构变迁的新现象[J].西北农林科技大学学报(社会科学版),2016,16(2):87-92.

[26] 沈奕斐.“后父权制时代”的中国——城市家庭内部权力关系变迁与社会[J].广西民族大学学报(哲学社会科学版),2009,31(6):43-50.

[27] 金一虹.流动的父权:流动农民家庭的变迁[J].中国社会科学,2010(4):151-165,223.

[28] 李永萍,杜鹏.婚变:农村妇女婚姻主导权与家庭转型——关中J村离婚调查[J].中国青年研究,2016(5):86-92.

[29] 王会.婚姻主导权与中西部农村青年妇女地位考察[J].当代青年研究,2020(3):54-59.

[30] 罗小锋.父权的延续——基于对农民工家庭的质性研究[J].青年研究,2011(2):61-71,95-96.

[31] 朱宇晶.表征性父权:传统、女性策略与父权再生产[J].民俗研究,2017(3):76-85,158.

[32] 苏运勋.双系父权:“并家婚”中的代际关系及其实践逻辑[J].深圳大学学报(人文社会科学版),2024,41(1):125-133.

[33] 胡晓映.中国农民家庭现代化的“谱系式”转型及其实践[J].华中农业大学学报(社会科学版),2023(3):115-126.

[34] 贺雪峰.乡村的视角:乡村振兴与共同富裕若干问题解读[M].北京:大有书局,2024:124- 125,123.

Multiple marriage forms and intergenerational relationship adjustment in contemporary Chinese rural areas——on the unevenness of patriarchal family transformation

ZHOU Xincheng

(School of Sociology, Wuhan University, Wuhan 430072, China)

Abstract: In the 21st century, diversified forms of marriage have emerged in rural China. On the one hand, the traditional "mar- riage by marriage" has changed accordingly in the social transformation; on the other hand, new forms of marriage such as "paral- lel family marriage" and "two-headed marriage" have emerged in some regions. On the other hand, new forms of marriage, such as "parallel family marriage" and "double marriage," have emerged in some areas. The different forms of marriage differ greatly in terms of marriage contraction, residence patterns, and family and kinship relations. Moreover, the changes in the forms of mar- riage in contemporary China are characterized by clear regional differences, with their own formation foundations. Intergeneration- al relations also show different changes and adjustments in different forms of marriage. Through the changes in marriage forms and the adjustment of intergenerational relations, it can be found that the transformation of the patriarchal family in contemporary China is unbalanced in terms of regions, urban and rural areas, and classes. When studying the path of modernization and trans- formation of the Chinese families, and formulating appropriate family policies to defend the family and promote the process of so- cial equality, we should take into account the unbalanced reality of family changes, and have both a general and a regional perspec- tive.

Keywords: Forms of marriage;Parallel family marriage;Two-way marriage;Intergenerational relations;Patriarchy

(编辑:程俐萍)