唐君毅与牟宗三诠释胡五峰之比较

摘 要:唐君毅、牟宗三两位先生在诠释五峰学上有一定程度的差异。牟宗三曾提出著名的“宋明三系说”,其中的五峰、蕺山一系相当独特,原因是五峰为南宋人,蕺山为明末清初人,蕺山甚少提及五峰,彼此亦无学派相承关系,而牟宗三却将二人结为一系。牟宗三以为,二人皆注重主客观之饱满,重心亦重性而以心著性,甚至合于周子、张载、明道三人的学术性格,五峰可为周、张、程之嫡系。唐君毅则以为,五峰固有心学之意味,然实际上却是与伊川“心为已发”之说相近,但这是牟宗三所绝不承认者。依牟宗三,伊川学只传给朱子,伊、朱二人乃是“别子为宗”,虽存有而不活动;伊川与五峰,一为歧一为正,正者之五峰,乃是“天道、性命相贯通”,而与歧出之伊川大异其趣。本文将对二人的五峰学诠释作一比较,判断二人的五峰学诠释孰较能得其本意。

关键词:以心著性 伊川 五峰 即存有即活动 性体心用

作者蔡家和,台湾东海大学哲学系教授(台中 407224)。

引 言

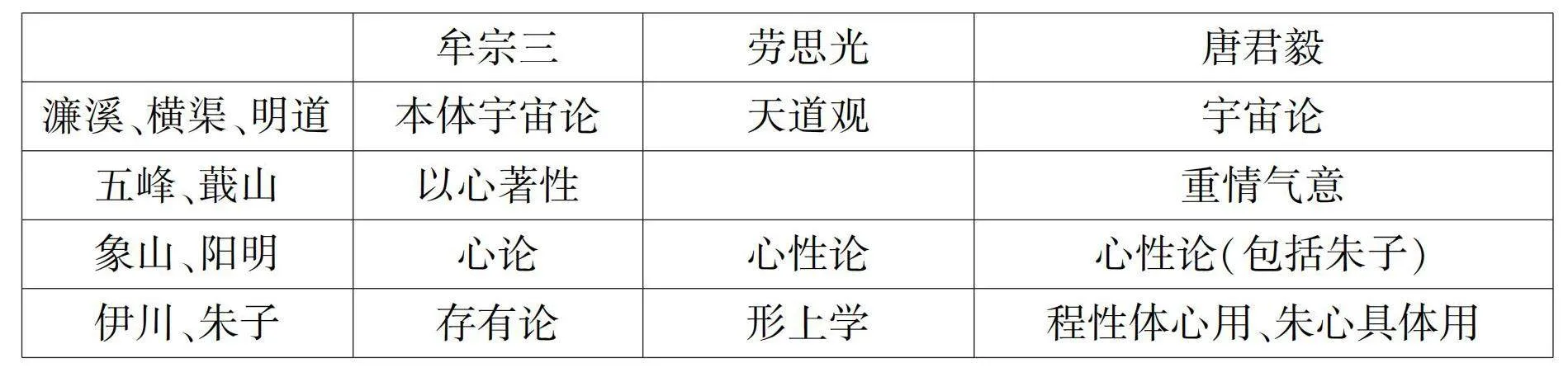

钟彩钧《明代程朱理学的演变》一书中,比较了唐、牟、劳三家宋明理学之分派:[1]561

这一表格有两个好处:第一,对于牟宗三的宋明分系清楚明了,并以简单概念而统括之;第二,可直观出牟、劳、唐三人宋明之判的不同。这里,笔者选择唐君毅来与牟宗三作比较,而暂不论劳思光。

牟宗三的宋明三系说,亦可说为四系,因为其中的五峰(胡宏,字仁仲,1105—1162,世称五峰先生)、蕺山一系,牟宗三以为可以上接周、张、明道而为嫡系,故可约为一系。而牟宗三的三系说有以下特色:一是贬低了伊川、朱子的地位,以为歧出而为别子,不得孔孟之正传。伊川、朱子虽为歧出却能别开一大宗,然终究不得正统。二是五峰、蕺山归为一系,此乃前人所未言而牟宗三开其端,【牟宗三:“此纲维大体类乎胡五峰之路数,而五峰不及蕺山之详尽。蕺山诚不愧为一殿军!虽在云雾驳杂之中,然其纲维之实不可掩也。此亦经过六百年之磨练,不期而转出此境,此恐或非蕺山之所料与所尽能自觉也。吾之疏导最终特重胡五峰与刘蕺山之纲维(非是重其成就),亦与历来一般所见不同,而亦非吾始料之所及也。理之必然迫使吾作如此之宣称耳。”(牟宗三:《心体与性体》第1册,台北:联经出版事业股份有限公司,2003年,第435页)这里有以下重点:一是蕺山属于主客观饱满路数,然蕺山本人可能不自知;二是牟宗三自知其所判五峰、蕺山一系乃是与众不同、前所未言,却是理路之必然、判摄之必须;三是此系乃牟宗三所特重道传之纲维,即天道、性命主客相通之形态。】至于后辈学者亦有跟随者。

牟宗三将五峰、蕺山合言而为一系,唐君毅则不如此,故本文只就两位先生的五峰学来作讨论。至于牟宗三甚为看重的蕺山,或待日后再专文讨论。

一、牟宗三的五峰学

牟宗三对五峰学的重新发掘为世人重视。他的五峰学有以下重点:一是性体心用,主客观饱满而以心著性,性体之即存有即活动而下贯至心;二是天理、人欲乃同体异用,如彼圆教之诡谲相即。

牟宗三之谈论五峰,大致出现在以下重要作品:一是《心体与性体》第一册,主要判析“三系说”,特就五峰、蕺山二人之同而发挥,视之为一种主客观饱满而主客贯通,同于《中庸》《易传》即存有而即活动之说,得而上通孔、孟,并及周、张、明道。二是《心体与性体》第二册,其中对五峰单独诠释,并未提及蕺山;特就五峰《知言》一书进行详论,并与朱子作比较。因朱子曾批评《知言》,期间与张栻、吕祖谦书信往来,并集结编定成《知言疑义》。此处,牟宗三甚至以为,五峰的重要性高过象山、阳明,因后者的客观性不显。【中国哲学注重主体性与道德性,客观性则稍嫌不足,此牟宗三所欲补足者。】三是《圆善论》,书中以圆教而证圆善,以圆教来保证福之独立存在;而宋明之圆教包括五峰、明道与龙溪,于此特显五峰“天理人欲”之诡谲相即义,而近于天台宗“无明法性之相即”。

若以牟宗三写作时间顺序来看,先是《心体与性体》第二册的诠释五峰《知言》,之后是第一部的“综论”,此乃全书最后完成的地方,最后才是《圆善论》,此时牟宗三已七十多岁了。在《圆善论》中,牟宗三以为:朱子对五峰的理解与批评全无是处,朱子自己不懂得逆觉体证,而只重知识的顺取;又朱子的《知言疑义》大致是错的,五峰才是对的;至于张栻只能跟着朱子转,吕祖谦则较为中立。

朱子批评《知言》有八端,牟宗三则不以为然。理由是二人分属二系,五峰为主客观饱满一系,而朱子则为存有而不活动一系。朱子不契于明道之识仁,不契于象山的心即理,亦不契于湖湘一派的尽心成性,至少“中和新说”后大致如此,因此牟宗三判摄朱子只为“别子”。以下便来讨论牟宗三书中的五峰学大要。

(一)改写“八端”

在《心体与性体》第二册中,牟宗三重新诠释五峰《知言》,进而回批朱子,并改写“八端”。据《朱子语类》载,《知言疑义》大端有八:“性无善恶,心为已发,仁以用言,心以用尽,不事涵养,先务知识,气象迫狭,语论过高。”[2]3389朱子合会李侗之重未发(道南之体验未发气象)与胡宏之重已发(性体心用),盖视二人皆有不足,如胡宏于未发处有所不足,且疑胡宏之心学近似于禅(皆主张无善无恶)。牟宗三则评此八端无一中肯,而又改写八条,以言胡宏学之重点,大致是赞胡宏而贬朱子。在牟宗三系统中,胡宏乃以心著性形态,既存有且活动,而朱子则仅存有而不活动。关于牟宗三所改写之八条,以下择要讨论。

[第二条]“天理人欲同体而异用,同行而异情”。夫妇之道“以淫欲为事”,则为人欲,“以保合为义”,则为天理。[3]522

例如夫妇结合之事,可以是天理,也可以是人欲。若以放纵欲望之发用于心,则为人欲,若以为乾坤之保合修德与化育繁衍,则为天理。其体乃为事体,同一件事可以是好事,亦可以是坏事;譬如捐钱助人,若真心救人危难,便是好事,若为沽名钓誉,则为人欲。此乃圆教之诡谲相即,是为除其病而不除其法,并非全盘否认、废除其事,而是强调谨慎动机、避免私欲。

[第三条]道之体曰性,即以性指目道之自体而实之。“性立天下之有”“性天下之大本”“性也者,天地所以立也”“性也者,天地鬼神之奥也”“未发之时,圣人与众同一性”。“喜、怒、哀、乐未发,冲漠无朕,同此大本,虽庸与圣无以异”。性是即活动即存有、於穆不已、渊然有定向之奥体。性是自性原则,亦是客观性原则,以性为尊。[3]522

意思是,五峰之言性乃即存有即活动,即是客观之天道,且此天道可通贯于心。此非朱子、伊川的“性即理”,其理并不活动,故朱子批评五峰,而从“中和旧说”转到“新说”。这里又提到“於穆不已、渊然有定向【意指:善必善,恶必恶。】之奥体”,此系形容蕺山之学说,而五峰与蕺山亦能相通,而归显于密、归于性天之奥。【牟宗三视蕺山学为归显于密,所归之密为性天之奥体;但在唐君毅,所归之密乃心体之深层。】性是客观原则,且为最尊,借此补足心学之偏重于主观,而为主客兼备、天人合一,心宗、性宗同为重要。

[第四条]道之用曰心,即就道体之活动义而说心。“性之流行,心为之主”“心也者,知天地宰万物以成性者也”“心妙性情之德”。道之活动义而为心,落于心自己说,此活动义即是心之自觉义,自主、自律、自发义,“寂然不动感而遂通”之神用义。心是形著原则,亦是主观性原则,以心为贵。[3]522

心性对显,心为主观,性为客观,性为自性原则,心为形著原则,性为体,心为用,心用以成性,以心著性,其中的“著”字、“成”字,都是彰显、形著之义。心为自律,且有活动,能成感通之用,而与朱子的他律不同。心与性同尊、同贵,心性为一,是为一种道德形上学,此道德之实体即是宇宙本体论中创造的真几。即是以仁为宗,以心为用,天道乃具体的实有天道,而非抽象的天道,能在感通中贯通为一,所谓践仁以知天。

[第七条]性命天道皆由尽心尽仁以成、以立、以彰、以著,此即“尽心知性知天”之弘规,完全本于孟子“尽心”之义以会通于《中庸》《易传》所说之道体与性体,此是从主观方面说。若是从客观方面说,亦可以说由《中庸》《易传》所说之道体与性体而落实于《论》《孟》也。两方面合观,则正合于明道“一本”之论也。此一系统既不同于朱子以伊川“涵养须用敬,进学在致知”之义理间架为本而落实于《大学》,复亦少异于陆、王之纯依孟子而自心言也,故可鼎足而为三。[3]523

这里显出了三系说之雏形。伊、朱以《大学》为本,【牟宗三以为五峰学不同于伊、朱之以《大学》为本,然而笔者细查五峰作品之后发现五峰讲《大学》处亦不少。兹举一例:“然则请问《大学》之方可乎?曰:致知。请问致知。曰:致知在格物。物不格,则知不至。知不至,则意不诚。意不诚,则心不正。心不正而身修者,未之有也。是故为君子者,莫大于致知。彼夫随众人耳目闻见而知者,君子不谓之知也。”(胡宏:《胡宏集》,北京:中华书局,1987年,第32页)另外,五峰《知言》中亦有一章篇名为《大学》。可见牟宗三以为五峰不甚重视《大学》而异于伊、朱,此说有待商榷。】而强调知识进路;陆、王依于《孟子》而由自心显发,但客观面谈得较少;至于五峰则得于孟子“尽心”之主观层面,又能通合于《易》《庸》之客观层面,而为主客观皆饱满,能够即心言性、即人言天。五峰尚能合于周、张、明道之说。

[第八条]逆觉为当下呈现本心仁体之本质的关键,亦是自觉地作道德实践之本质的正因工夫。其他如朱子所说的涵养、察识、居敬、穷理等皆是助缘工夫,亦皆因会萃于此而得其落实处,始得成其为助缘,即得其道德上之实义。否则皆支离而懵懂。[3]523

五峰学是逆觉体证之学,乃实践之本质的正因工夫,而朱子所说的涵养、察识等则仅是助缘工夫。“逆觉”二字乃相对于朱子所重知识之顺取而言;朱子的工夫包括了涵养、省察、居敬、穷理等,然而若缺乏道德上的自觉,这些工夫便都成了空话。

牟宗三在此用到佛教名相“正因”“缘因”,五峰的工夫才是主要原因、本质原因,而伊、朱的工夫则只是助缘、次要原因;若无五峰之主因,徒有助缘又有何用。此牟宗三在《心体与性体》第二册中所谈三系说以及五峰学要义,大致上并未包括蕺山学,但是蕺山“性体之奥”云云,已在第二册中成形。

(二)确立三系说

《心体与性体》第一册的“综论”,写在第二册之后,两者精神可谓一致,比较值得注意的是,牟宗三在此确立了宋明学之三系说,有以下两个重点。

第一,五峰的“以心著性”同于张载“心能尽性”。如牟宗三言:

此“成性”义影响后来胡五峰甚大。胡氏《知言》即言尽心“以成性”、以“立天下之大本”。《知言》未提及横渠,然亦同样未提及濂溪、明道。【五峰的确鲜少提及周子与明道,至于伊川,则提过两三次。然五峰之识仁说,可视为从明道而来,而五峰之重《大学》,亦可视为从明道与伊川而来。】但不能说五峰未曾细读濂溪、横渠、明道之书。其言“成性”显是根据横渠而来。[4]544

“成性”一词本自《易传》而来,《易》言:“成性存存,道义之门。”因此若只说是出自张子则未必准确,五峰大致仍应上承于二程,而非张子;此外,《易传》所言“成性”亦未与心作一关联。

又张子言:“心能尽性,‘人能弘道’,性不知检其心,‘非道弘人’也。”[5]22牟宗三将张子的“心能尽性”与五峰的“以心著性”两者视为相近而并举;然张子所言“性”是无为而不检其心,牟宗三的“性”却是可以活动而下贯于心。因此,牟宗三三系说中的五峰一系,不见得合于张子。

这里笔者再作补充。“尽心成性”一说,正是朱子早年的“性体心用”,而朱子又是受到五峰、张栻之影响。五峰之有此说亦是由伊川而来,如云“凡言心皆是已发”“性只是在中”等等。此可参看《朱子语类》,有云:

伊川初尝曰:“凡言心者,皆指已发而言。”后复曰:“此说未当。”五峰却守其前说,以心为已发,性为未发,将“心”“性”二字对说。《知言》中如此处甚多。 [2]3392

这里提到,伊川早年尝言“心为已发,性为未发”,而在后来作了改正,【唐君毅:“故朱子已发未发之说一文,调和其与伊川之异之言,仍不如其与湖南诸公论中和书,径谓此心为已发,乃伊川为说之误,较为直截了当也。但此书中,又言伊川自以为未当而改之,此则仍是曲为调停之论。朱子之谓伊川已改其说,其证据亦不充分。又更不如吾人之径言朱子之言心有未发而又寂而能感之言,已有所进于伊川五峰只以心为已发之言,为合乎事实也。”(唐君毅:《中国哲学原论·原性篇》,北京:九州出版社,2016年,第468页)唐君毅的意思是,朱子说伊川已改正了所有“心皆已发”的说法,这样做只是为了调和朱子自己和伊川之间的差异。事实上朱子并未有充分证据,用以证明伊川已改正前说。因此伊川与五峰其实都是“心皆已发”(心皆发用),而朱子所言之心则是有体有用。】但胡宏不知,仍守其旧说。可见胡子的“以心著性”正从伊川之旧说而来,然牟宗三却视五峰之说来自于濂溪、明道与张载,特别是张子,却未提及伊川,乃因张子之道体可以活动,而伊川则否。

若依唐君毅,则直言张子是气学而非理学,至于五峰却为理学与心学。关于五峰之师传,在《宋元学案》提道:“胡宏,文定季子,龟山荆门门人,二程朱氏靳氏再传,安定泰山濂溪三传。”[6]667胡宏之父为胡文定,乃龟山门人,而龟山亦是二程之传,其中也及于濂溪,却未传及张子。故牟宗三判五峰为张载之嫡系,实属个人创见。

第二,“道德形上学”。“综论”部的另一重点,而于前述第二册中较少论及者,则是关于道德之天的意义,以及所谓的“道德的形上学”。牟宗三言:

如不能把孔、孟之“天”摈除之,则《中庸》《易传》之圆满发展为合法者,明道之圆教模型亦合法者,五峰、蕺山之“以心著性”之回应亦是合法者。如不能断此为歧途,则此两系最好视为一圆圈之两来往,须知在成德之教中,此“天”字之尊严是不应减杀者,更不应抹去者。如果成德之教中必函有一“道德的形上学”,则此“天”字亦不应抹去或减杀。[4]52

这里用到了“圆教”“圆圈”等语词,而于“综论”部正式建立了宋明三系说,并把五峰、蕺山放在第一系,而能上接孔、孟。孔、孟亦非不言天道,如孔子言“天何言哉”“获罪于天,无所祷矣”,而孟子也说“尽心知性知天”……,这些都可与《易传》《中庸》之重言天者相通,而与明道之圆顿一本论相合。至于五峰亦是圆教之诡谲相即义,可承于明道,但不承于伊川;因伊川偏重于格物与知识,是顺取之说,而非逆觉体证之道德学。

又五峰、蕺山与陆、王之间可为一圆圈之两来往,即陆、王重主观,而五峰、蕺山重主客,两者皆可为正宗。此天者,具形上学意义,不应抹去;这说法或能对治劳思光先生所谓“孔孟不言形上”说法。牟宗三认为,“道德的形上学”乃天道之实体以道德的方式而存在,天亦有仁心!天道为一真实存在,而天道实与性命相通为一。

此则有别于康德的“道德底形上学”,乃对道德进行分析,从而发现其中并无经验幸福的成分。此为两种不同形态之道德形上学。另外,关于“道德形上学”一词,更早亦可见于唐君毅的《道德自我之建立》一书。而唐君毅笔下的“道德形上学”意涵亦应经历过更迭;至其晚年,则视道德形上学是为一种感通:透过人的仁心感通,而能证成形上之存在。【唐君毅在《哲学概论》中,曾用形上学来比配中国哲学的天道论,以为宋明学之诠释。此可视为一种“道德形上学”。】至于现实中的实存、实亡,则不得而知。而这与牟宗三“道德形上学”之必有且实有,亦是不同。

(三)同体异用,同行异情

《圆善论》已是牟宗三七十多岁时之作品。在《圆善论》里牟宗三宣称五峰是为圆教,系特就“天理人欲,同体而异用,同行而异情”一句而为总结。由于《圆善论》所述太简,故先回到《心体与性体》第二册中,以牟宗三所引五峰一段话来作讨论。五峰言:

夫妇之道,人丑之者,以淫欲为事也;圣人安之者,以保合为义也,接而知有礼焉,交而知有道焉,惟敬者为能守而勿失也。《语》曰“乐而不淫”,则得性命之正矣。谓之淫欲者,非陋庸人而何?[7]7

夫妇之事,可为天理,亦可为人欲,譬如说谎,亦是如此。此即佛家天台宗之圆教论,但除其病而不除法,三千法皆可保留,不消废去任何一法,是为佛教之存有论。所须警醒的是内心之情欲,而非夫妇之事。若为保合乾坤而交接有礼、有道,则为正;若任凭淫逸色目、寻花问柳,则为私欲。牟宗三又借此发挥其圆教义:

“天理人欲同体而异用,同行而异情。进修君子,宜深别焉。”案:此段乃胡五峰警策之语,其根据是在首段:“道充乎身,塞乎天地,而拘于墟者不见其大;存乎饮食男女之事,而溺于流者不知其精。”同一“饮食男女之事”“溺于流”者,谓之“人欲”,不溺于流者,谓之“天理”。此即所谓“天理人欲同体而异用,同行而异情”。“同体”者“同一事体”之谓,非同一本体也。“异用”是异其表现之用,非体用之用。“同行而异情”与上句为同意语。“同行”者,同一事行也。“异情”者,异其情实也。正因同体异用,同行异情,故“进修君子,宜深别焉”。[3]471-472

牟宗三指出,此段乃五峰警策之语,重在“存天理而去人欲”。在《心体与性体》第二册中,牟宗三尚未点出五峰为圆教,但已有此意思;至第一册“综论”部才有更多的描述,直到《圆善论》,便直称天理人欲即是圆教了。也因着可与天台宗圆教相比配,故视天理与人欲同体,牟宗三称之为“同一事体”,【天台宗修学要旨:“一念无明法性心”。无明无住,则为法性,法性无住,则为无明,皆在一心中得;即便是客观法,仍旧根源于一念之心。】即三千法无一法可废,善法、恶法皆能保住,重在除病而不除法,如夫妇交合之事,可为人欲亦可为天理,两者同一事体。

这里可与朱子之说来作比较。在《知言疑义》中,朱子以为,天理不是人欲,人欲亦非天理,两者不可同体,然可言“同行异情”,故保留之而未批评。又在《四书章句集注》中,论及齐宣王之自白“寡人好色”,朱子注曰:“盖钟鼓、苑囿、游观之乐,与夫好勇、好货、好色之心,皆天理之所有,而人情之所不能无者。然天理人欲,同行异情。循理而公于天下者,圣贤之所以尽其性也;纵欲而私于一己者,众人之所以灭其天也。”[8]219这里显示朱子与五峰所见略同,赞成“同行异情”,然而反对其中“同体异用”之说。故朱子评论五峰有“名言之失”:意指对于概念等定义不够精准,亦不恰当。

然牟宗三为五峰进行辩护,反过来批评朱子《知言疑义》中种种问题,认定五峰才是正宗,而朱子只是别子。然以笔者拙见,五峰所以言“进修君子,宜深别焉”,这是提醒学者须分别天理与人欲之发用不同:两者之情实不同,必须谨慎区别,虽是同一件事,例如吃喝、出仕等,可以发用而为人欲,亦可为天理。故牟宗三的事体、圆教等说,亦有学者不以为然。

二、唐君毅的五峰学

唐君毅之论五峰学,写在《中国哲学原论·原性篇·附篇》,题名为“原德性工夫·朱陆异同探源”;文中由二程谈到朱子与象山,认为二程学亦包含了心学内容,而不光是理学,其中五峰亦有受程子影响,既有心学亦有理学。此判法与牟宗三之间可说相去甚远。

此文完成于一九六五年十二月,唐君毅此时五十六岁。【牟宗三《心体与性体》共三册,起草于一九六一年,出版完成于一九六九年。】唐文中提到,牟宗三有辩《知言疑义》之文而发表于刊物,唐君毅阅后,遂萌发灵感而有此作。【唐君毅:“近因读吾友牟宗三先生辩《胡子知言疑义》及论朱陆之辩二文。前文就朱子于五峰之学之疑,解纷释滞,以见五峰之学,有以自立。”(唐君毅:《中国哲学原论·原性篇》,第439页)】因此唐君毅对于五峰的看法,可谓启发自牟宗三,却与之有同有异。

学者们如欲谈论五峰,大抵都会涉及与伊、朱之比较,或是明道、伊川两兄弟之间的比较。以下,试从唐、牟评论五峰之异同来谈起,同处简略带过,异处则多并举二人之文,以见诠释之不同。若依牟宗三,明道传五峰,再传象山,而伊川则传朱子。此判甚近于冯友兰先生,冯氏以为,明道传象山,伊川传朱子。至于唐君毅之判,则都与牟、冯大相径庭。

(一)唐、牟所释五峰之同

第一,五峰察识说由明道识仁说而来。朱子批评《知言》大端有八,有曰:“不事涵养,先务知识。”这里的知识,便是指五峰主张要先察识、简别,简别“好恶以道”或“好恶以私”、天理抑或人欲?至于朱子的工夫则不同,要先做小学的涵养工夫,而后格物,先知而后行,以至静时涵养,动时省察。这顺序不可逆。

五峰所谓的察识,朱子称为知识,其实也就是明道“学者须先识仁”的展现。这点,朱子亦认为明道讲得太高。而此识仁,又要浑然与物同体,此“一体之仁”,也近于明道“知觉痛痒、不麻木、感通”之说,而与上蔡的“以觉训仁”、龟山的万物同体皆能相通。

故牟宗三以为,五峰可承于上蔡、明道;唐君毅亦然。然唐君毅又以为,五峰亦可承于伊川。这点则与牟宗三分道扬镳。

第二,五峰学有心学义理。牟宗三视五峰学有心学义理,故可传象山;象山属心学,而五峰属主客观饱满之学,然此二者即犹如一个圆圈中的两个来往,彼此互通,与伊、朱之间则是壁垒分明。

而唐君毅亦肯认五峰学中的心学意味,兹分析如下。一是唐君毅《朱陆异同探源(上)》中提道:“胡五峰之识心之说为象山言发明本心之先河。”[9]446唐君毅以为,二程既有理学亦有心学,只是程子的心学倾向一直为人所忽略。而由二程至象山的心学传承则有三支:第一支,五峰至象山;第二支,王信伯到象山;第三支,上蔡、张九韶至象山。故可见五峰学有心学内容,且传予象山。二是五峰学主张“尽心成性”,朱子亦如此归纳;牟宗三则称为“以心著性”。这也是五峰之原文,客观看来便有重心之处,此唐君毅亦不能否认。三是朱子不喜心学,曾总括佛学、禅宗及五峰言心等说而予以批评。这点,唐君毅亦言:“此中,吾首当略及朱子评论佛学、禅宗、象山及五峰之言心,未能相应而说之处。”[9]485可知五峰包含心学。

朱子视五峰近于心学、禅学,如其于《孟子·告子上》“性无善无不善也”处注曰:“此亦‘生之谓性、食色性也’之意,近世苏氏、胡氏之说盖如此。”UN/KNZXcoOKlrmFYtv0QGQ==[8]328亦视告子所言“生之谓性”,犹如佛家的“作用是性”。【朱子尝言:“与近世佛氏所谓作用是性者略相似。”(朱熹:《四书章句集注》,北京:中华书局,1983年,第326页)】也就是说,朱子几乎等同了告子、苏氏、胡氏等人而为释氏本心之学。其中的“胡氏”,应指胡宏父子与湖湘学者。朱子之所以批评心学,乃是他认为心不应马上即理。心之精神之谓圣,然而不知气质之偏,要先涵养以去蔽、去染,方能成理,否则急求顿显心之即理,无有是处。

唐、牟皆知五峰包含心学,亦知朱子不契于五峰。但唐君毅却未如牟宗三那般因此而视朱子为“别子”,且以五峰至象山的心学传承为正统。唐君毅以为,两派皆可为正。尽管朱子尚有一间之未达,却是因为顾虑心上之蔽;一般人要先做工夫涵养、去蔽,才能就理,否则易有过患。

(二)唐、牟所释五峰之异

以下分四点来对唐、牟诠释五峰之异进行说明。

第一,五峰心之发用说应自伊川而来。唐君毅言:

私淑二程之胡安国,尝与上蔡交游。《朱子语类》引及其《春秋传》“元年之元者,仁也;仁,人心也”之言。其子五峰,更尝见龟山。五峰作《知言》,《宋元学案》称其学以致知为始,穷理为要,不迷本心。其书有不起不灭心之体之言,更多有以此心体统摄“仁、觉、性、情、命、道”而说之之旨。……“心也者,知天地,宰万物,以成性者也。”又言:“气之流行,性为之主;性之流行,心为之主。”(《知言》卷三)“心纯则性定而气定。”(《知言》卷二)“未发只可言性,已发乃可言心。”“圣人指明其体曰性,指明其用曰心;性不能动,动则心矣。”“有而不能无者,性之谓欤!宰物不死者,心之谓欤!”(《知言》卷四)……此中五峰之谓未发只可言性,已发乃可言心,显然兼继承程子之谓“心之性为寂然不动”与“心为已发”之旨。此意是谓性如不表现而不形,即可只是未发,但一表现,即形为心;此亦即心之自循其道,以自生发,而为心之已发。[9]446-448

唐君毅这段话有三个要点。一是五峰之父亲胡安国曾私淑二程,亦与上蔡交游,而五峰亦见过龟山,这些迹象显示,五峰是程子理学之传。又唐君毅视二程既有理学亦有心学,故此处举胡安国“仁,人心也”之说,此乃承自孟子之心学。在此可知五峰之师承可有五:二程、龟山、上蔡,及其父胡安国,都是程门之学。二是唐君毅所举五峰语,诸如“未发只可言性,已发乃可言心”等,大致皆属性体心用说,此同于朱子“中和旧说”,系由程子而来。此所言“程子”,细察原文,较近伊川。《遗书》记:“问:《杂说》中以赤子之心为已发,是否?曰:已发而去道未远也。”[10]202“或曰:喜怒哀乐未发之前求中,可否。曰:不可。既思于喜怒哀乐未发之前求之,又却是思也。既思即是已发。(思与喜怒哀乐一般。)才发便谓之和,不可谓之中也。”[10]200这里,伊川以“思”或“心”皆为“已发而为和”,不可为“未发之中”,同于五峰的性体心用。三是《宋元学案》称五峰学之重点为:“致知为始,穷理为要,不迷本心。”前两句“致知为始,穷理为要”,乃指五峰学之与伊川相似;最后一句“不迷本心”,则可理解为:不光只是本心之学,比如象山等。

第二,五峰“心无生死”亦可从伊川来。五峰的“心无生死”说,亦应自二程而来。其曰:

此五峰之言心无生死,与明道伊川之言相较而论,则明道已谓佛家自生死起念为自私。伊川更谓儒者只见理之是非,不见有生死。此亦非谓以见理之是非作解脱生死之用。故伊川临没,或曰“平生学底正要今日用?”伊川曰“须要用便不是”。(《遗书》二十一)即谓其生平之学,只求见理之是非,亦非为求其在临终时,自生死之观念解脱之用也。此固见伊川一生之用心,始终如一,只求见理,未尝为生死而错用心。然人于此仍可问:毕竟此伊川之用心,是否有生死?或此从未见有生死,从未为生死错用心,一生只见理者,其心是否有生死?或只是其所见之理,方为无所谓隐显存亡与生死者乎?伊川于此,似只言及此理之“不为桀亡,不为尧存”,无隐显存亡之别,而未言此见理之心无生死。然人于此果依理而思,则理无存亡生死,此能见理之心,亦应同为无存亡生死者。此即五峰之言心无生死之义,正为承伊川之言而可引生出之义也。[9]449

这里视五峰所言心乃形上之心,此心即无生死,而同于明道与伊川。明道尝批评佛教自生死起念,然此心操存舍亡,自无生死,不用从生死处起念。此五峰所谓以心观心,此心乃永恒遍在、乾坤万有之基。

而唐君毅认为,心无生死的说法,亦可从伊川而来。伊川去世前,门人问:“平生学问到此可用否?”伊川回答:“须要用便不是。”乃视儒家学问有体有用,只求于功利实用并不足取,儒者自有可乐之处,而得续于孔颜之乐;又儒者但只见理,不见生死。然此“只见理,不见生死”云云,亦是唐君毅自己的诠释,原文中无。

至于牟宗三对于此处的诠释,其曰:“伊川言:‘心岂有出入?亦以操舍而言也。’心自身永恒遍在,无出入、无存亡,此亦即‘无生死’之义。”[3]486唐、牟皆言永恒之心,视此说可从伊川来。然唐君毅肯定地认为与伊川有关,而牟宗三则以为只是表面上字词的相似,义理则不同。

在朱子《知言疑义》中,尝以佛教之轮回观来看待五峰的说法。这种做法遭到牟宗三的批评。不过,朱子又提出“理一分殊”来代替“心无生死”,此则近于唐君毅所解“观理之是非,而不观生死”。

牟宗三认为,五峰之说近于伊川的“心无出入”,而只有操存舍亡之义,欲求其永恒,则不断地操之、存之,则能永恒遍在。而这“无出入、无存亡”,亦可见于明道《定性书》:“所谓定者,动亦定,静亦定,无将迎,无内外。” [10]460定心者,无内外、无动静。然细思牟宗三的心学,是可以和“心即理”说相合者;即五峰言心,乃是用以尽性,心、性主客饱满,而伊川所言心,则只是存有而不活动。

以五峰之心为形上心,此唐、牟相同。然唐君毅强调,五峰之心同于伊川,这点牟宗三则不承认。此因唐、牟所判二程不同;牟宗三把二程兄弟判开,唐君毅则合观,尽管知道两人的工夫发展有所不同。又牟宗三视明道为心即理之学,伊川则心不即理,但唐君毅以为,伊川、明道二人皆包含了理学与心学。

可见关于“心无死生”之说,唐、牟所判仍不同。依牟宗三,五峰与伊川虽有相似,但五峰的永恒心是道德逆觉之心,而伊川只是认知之心。

第三,五峰强调简别而不为圆。关于前引“天理人欲”一段,牟宗三于《圆善论》中评曰:“明道五峰不寻常。”乃是一种真圆。但唐君毅称明道为圆,却不称五峰为圆,原因有二:一是对唐君毅来说所谓的圆教,指的是“华严之圆”,而不是“天台之圆”,此圆要能“合内外,彻上下”,此如前述明道《定性书》所云:动、静皆定而无内外、彻上彻下。二是唐君毅以为,“天理人欲”一段,五峰是重在“进修君子,宜深别焉”,重在察识其别,犹如天台宗“藏、通、别、圆”之“别”,而不讲圆。唐君毅言:

观五峰意,性虽为未发,然心之主宰性之流行,则性即发于情,故又谓“好恶,性也”。此好恶可为直依心之道之仁而好恶,则为“君子之好恶以道”。好恶以道,是为天理。但人心未尝不可暂不依道以好恶,而依一己之私以好恶,则为“小人之好恶以欲”。好恶以欲,是为人欲。前者为善,后者为恶,乃有善恶之相对,人亦当即于此有一察识工夫,以察乎此天理人欲之分,以自去其依一己之好恶,而自顺其依道之好恶。[9]449

好、恶本是情,譬如“七情”;性发于情而为心之主宰,此好恶便有正与不正之区别。唐君毅在此把五峰不同章节脉络的话合而观之:首先,“君子好恶以道,小人好恶以欲”,君子与小人同此好恶,关键是要能回问内心究是依理抑或依欲?其次,这中间便须察识的工夫,察识以区别此好恶之所依。而这也是朱子所批评五峰的“先务知识、察识”。【 “居正问为仁。曰:‘欲为仁,必先识仁之体。’……曰:‘齐王见牛而不忍杀,此良心之苗裔,因利欲之闲而见者也。一有见焉,操而存之,存而养之,养而充之,以至于大,大而不已,与天地同矣。此心在人,其发见之端不同,要在识之而已。’”(胡宏:《胡宏集》,第334、335页)】最后,唐君毅把“天理人欲”一段放进来,强调察识工夫的重要。

因此,唐君毅既认为五峰注重察识、简别,也就不会以圆教义来看待之。依于唐君毅,天理与人欲之间有时走得很近,一般人自以为是,有时会将私欲杂于天理之中而不自知,故须细心简别,认真察识,以防过患。这种说法其实与朱子之不主“心即理”相似,学者务须先做涵养,不应立即就理。

第四,“天理人欲同体”之体,应指“心体”。牟宗三认为“天理人欲同体而异用”一段,其中的“体”,指的是事体,而非体用之体。然唐君毅则谓即指“心体”,以五峰言“性体心用”;而此体与用之间无法割裂!故“同体”者,所同者即指心体,乃是关联至性的心体。

当然,牟宗三所视五峰之性亦是通贯于心,心与性亦不割离。对此,杨祖汉老师则解此“体”为“同一性体”,【“圣人指明其体曰性,指明其用曰心,性不能不动,动则心矣。圣人传心,教天下以仁也。”(胡宏:《胡宏集》,第336页)这里清楚地指出性与心之间的体用关系。故杨祖汉老师认为,所谓“同体”乃不只是同一事体,而应为同一性体。】理由同于唐君毅,以五峰主“性体心用”,故原文所指正是“体用之体”。

牟宗三因采用天台圆教来诠释五峰,释此体为“事体”,而非心体或性体,如此则成了佛教之存有论:不在除事而务于除病,保留一切事法。牟宗三的说法自有道理,亦有五峰原文支持;如五峰亦是肯定天性之中诸法,譬如夫妇之事,若合天理则不应除去。

至于唐君毅的见解,其曰:

至于天理人欲,同体异用之说,谓同一心体之好恶之情,其依于道以生者为天理,其依己私以生者,即为人欲。此在朱子,乃视为直将已发之天理人欲,并平等归诸一心体之所发之说;此一心体,将兼为此天理之善,与人欲之恶之本源,则心体亦将为善恶杂糅,而兼为人欲窠子矣。[9]474

唐君毅释此“体”为“心体”,【那么朱子为何不以天理与人欲二者同体呢?此因天理或人欲之作用处,即于一心之中,当其作用时,乃是心之气所做成,然以心之气作为中介则易有杂染,而失于天理之纯之正,故朱子不以二者同体。】且此体能关联至好恶之情。然在五峰而言,本着伊川“性体心用”说,心不该为体而应为用。那么为何唐君毅在此将其释为“心体”,而非“性体”或“事体”呢?

笔者认为,唐君毅所谓“心体”之定义非常广,自非一割裂、对立之心,而为全体之心。如唐君毅曰:

然在五峰之意,则以心体之一名,兼涵心之道与性,及心之知或觉;人欲与合天理之行,即同此一心之所发,天理与人欲二者之差别,在一是依“仁者心之道”以好恶而发,一依己私以好恶而发。此差别在心之好恶之情所依者之为道或为己私之不同,故亦可连贯一心而说。[9]471

唐君毅以为,五峰的心关联到性,心性是体用关系;性无善恶,故心体乃是一几而能二用,亦是无善恶,而又可善可恶。在性体心用的前提之下,所言心体乃具备体用者,能同时合于心之道(仁)与心之性,为心之深层部分,而同为性,具备了心之知、心之觉,故可以先识仁体而有所体悟、体察。因此,天理与人欲本是同行、同体,然因着心之发用或以道、或以私,而有不同结果。

牟宗三之释为“事体”,乃是一客观事物;又所谓性体心用,则此性亦是以客观而命名,故牟宗三称五峰为主客饱满,以客观上即为性体。如五峰言:“诚成天下之性,性立天下之有。”[7]21天下万物万事之有,都在各正性命之中,都是性中所有,故事体是为客观,而性体亦是客观。又曰:“子思子曰:‘率性之谓道。’万物万事,性之质也。因质以致用,人之道也。”[7]14此言率性之谓人道,人道乃因质致用,而又以性为质,故性立天下之有,而各有其性命。又曰:“或问性。曰:‘性也者,天地之所以立也。’”[7]333天下万物无非性中之物,亦无性外之物,凡天地皆不能外此,此性能立天下之有。

这里笔者想提醒的是,牟宗三所释之“事体”,亦是性分之内之事体;若是将此体释为性体,亦是心之性体,而心体与事体之间本能相通。牟宗三虽依天台宗的客观法则来诠释五峰,但其所言“事体”,亦是此心之所贯通而为吾人之事、吾人之理,并非仅是一客观、突兀而毫无相通于主观之性者。虽然牟宗三一再强调,此体不为体用之体。

三、对唐、牟说法之反思

针对上述两位大哲所说,以下提出若干反思与浅见。

(一)“心无死生”说,由伊川而来?

唐君毅认为五峰的“心无生死”说,可自伊川来。然在伊川原文只提道:“须要用便不是。”唐君毅则自己补充诠释道:只见理,而不见生死。伊川似乎并未有这样的意思。

(二)明道与伊川如何分判?

牟宗三区别伊川与五峰,明道、五峰属于正统,而伊川、朱子只是“别子”。然唐君毅则合观二程与五峰,皆为正统。笔者在此较支持唐君毅看法。

牟宗三以为,伊川的理仅存有而不活动,伊、朱亦属重知识而不尊德性。至于伊川与其兄长明道之间则不相合,甚至大异其趣;明道、五峰此一嫡系之理则是即存有即活动的。关于这点,有待斟酌。例如当伊川病危临终之时,门人询问该如何书写生平行状之时,伊川明白表示,自是同于明道。【“[伊川]先生既没,昔之门人高弟皆已先亡,无有能形容其德美者。然先生尝谓门人张绎曰:‘我昔状明道先生之行,我之道盖与明道同。异时欲知我者,求之于此文可也。’”(程颢,程颐:《二程集》,北京:中华书局,1981年,目录第24页)】既然伊川有此志愿欲合于明道,亦自视有所完成,则二人之学术性格不致差距太过。再者,细观伊、朱之学,终究是要人成圣,亦非仅是成就知识;知识只是完成目标不可或缺的过程与工具。

而唐君毅所主张五峰的“性体心用”近于伊川,这样的判断亦有原文证成,如五峰尝曰:“未只可言性,已发乃可言心。故伊川云‘中者,所以状性之体段’,而不可言‘状心之体段’。心之体段难言,‘无思也,无为也,寂然不动,感而遂通天下之故’是也。未发之时,圣人与众同一性;已发,则无思无为,寂然不动,感而遂通天下之故,圣人之所独。”[6]1378此外,唐君毅亦对五峰之师承有过一番探讨,其师传大抵属理学一脉,诸如侯师圣、上蔡、龟山等亦皆师出程门。而五峰对伊川亦未曾有过批评,若如象山便曾感叹:伊川之若伤我者……!五峰却未如此。又依《宋元学案》,胡宏便被归入程门,而此“程门”系未分判明道与伊川为二,或是各自分属正统或别子等等。

将二程分判乃是牟宗三、冯友兰两位先生的做法,唐君毅并不认同。想来五峰自己亦未曾想过这类师门选边站的问题吧!

(三)同体者,应为心体或事体?

牟宗三认为,同体云云,应指事体,而唐君毅则认为,当指心体。表面上,看似一个偏重客观事体,另一个偏重主观心体,然深究之,二者原可相通;唐君毅的心体,乃是相关于性的心体;而牟宗三的事体,亦是为人心所体察而得之事体,是故两种说法并非真的相违。

唐君毅所言心体,并非一独立者,此心系可接连至心之性、心之道,即是“性体心用”之心。而牟宗三所言事体,若就独立的一面而言,只是物,只是客观之理,然当某物为人所体会时,方成其为“事”;因此,既须关联至人之心性方能成立,即非全然客观之一边。不过话说回来,两种说法之初,其切入点本就不同,要将两者相通,还须经一番诠释方得会通为一。因此这点亦属唐、牟之异说。

结 语

牟宗三发掘胡宏,于宋明学三系中更将之尊高,这点影响了唐君毅。唐君毅亦看重胡宏,不过对于其思想形态等判断,则与牟宗三大异其趣。

牟宗三的分判与断开做法,显得清楚明了,体现出胡宏的学术特色。而唐君毅的诠释中,有时讲到心体,有时又当作性体,两种说法之间亦似未妥善联系,如此恐不易为人理解。也许唐君毅的做法可以视为中国哲学特色之一:圆而神而相摄相入。此不同于西学之强调二元逻辑,非黑即白,一目了然。

唐君毅认为五峰的体用说具备了伊川学的背景,这点有五峰的原文支持。他对于牟宗三所言五峰学讲求“逆觉体证”、亦有“心学倾向”等并不反对,然而关于“客观之饱满”这点,则有其独特看法。唐君毅所言“客观天道”,乃是一种“感通形上学”,此形上既不说存在,亦不说不存在,只是以感通之形式存在;要须借由个人之道德体证,方能进一步上讲于天、天理,而不是一开始就存在一客观之天!此外,唐君毅亦不谈五峰学之圆教义,反而认为五峰更强调察识、简别的重要。

牟宗三的宋明分系有其优、缺点,而唐君毅的分系并不明显,亦很少被强调。在《哲学论集》里,他曾提到可以分为重理、重心与重气等不同派系,然又依于蕺山的“五子连珠”说,而谓彼此间可以连珠而道通为一。至于五峰本人的学问形态,应当包含了心学与理学。所谓心学,则五峰可往象山走,这点可与牟宗三所说“五峰传象山”相合;但唐君毅认为包括明道、伊川、五峰等都包含了心学与理学,这点便与牟宗三大不同了。

【 参 考 文 献 】

[1]钟彩钧.明代程朱理学的演变.台北:台湾“中央研究院”中国文哲研究所,2018.

[2]朱熹.朱子全书:第17册.修订本.上海:上海古籍出版社,2010.

[3]牟宗三.心体与性体:第2册.台北:联经出版事业股份有限公司,2003.

[4]牟宗三.心体与性体:第1册.台北:联经出版事业股份有限公司,2003.

[5]张载.张载集.北京:中华书局,1978.

[6]黄宗羲.宋元学案.北京:中华书局,1986.

[7]胡宏.胡宏集.北京:中华书局,1987.

[8]朱熹.四书章句集注.北京:中华书局,1983.

[9]唐君毅.中国哲学原论:原性篇.北京:九州出版社,2016.

[10]程颢,程颐.二程集.北京:中华书局,1981.

(编校:龙 艳)