“五育并举”视角下的高校非正式学习空间使用特征及优化策略

[摘 要]合理的学习空间是落实新时代“五育并举”对高校育人要求的重要载体,而已有研究对此类空间在该背景下的使用情况关注较少。文章以中山大学东校园和南校园为研究对象,通过问卷调查、实地调研等方法探讨学生视角下的高校“五育”活动与空间使用特征,分析现有空间与“五育并举”育人要求间的不适配情况,并结合“五育并举”内涵以及正式学习空间与非正式学习空间分类,以非正式学习空间营造为主要抓手提出适应新时代“五育并举”育人要求的高校学习空间优化策略,主要包括优化现有空间、增设多元空间、叠合弹性空间三项措施,从而为高校校园空间优化建设提供参考。

[关键词]“五育并举”;问卷调查;非正式学习空间;空间优化策略

[中图分类号]G647 [文献标识码]A [文章编号]2095-3437(2024)20-0001-08

自习近平总书记在2018年全国教育大会上提出“培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人”教育目标[1] 以来,持续推进“五育并举”成为完善高校高质量人才培养体系的重要举措[2]。其中,高校学习空间作为承载大学教育活动的物质载体,是实现新时代“五育并举”的重要一环。

从总体上说,学习空间通常指由校园整体环境、单个建筑及校园内其他促进学习的各种空间共同构成的校园学习环境,包括正式学习空间和非正式学习空间[3-4]。当前,正式学习空间和非正式学习空间的内涵与空间特征正成为高校学习空间研究的重要领域。正式学习空间主要指按照固定课程计划和时间进行特定内容教与学活动的指定学习地点,如教室、实验室等;非正式学习空间主要指供学生在非限定时间进行自主学习活动的学习环境,如在走廊、草坪、广场等场所内外可供学习活动开展的公共实践空间,以及室外宣传栏、历史建筑、文化构筑物等营造学习氛围的公共展示空间等[5]。与正式学习空间的计划性和制度性相比,非正式学习空间更加契合当今学生多元化的学习需求[6-7]。在高校硬性教学设施普遍难以进行较多调整的情况下,对弹性、非正式学习空间进行优化是一种行之有效的措施。此外,已有研究对“五育并举”概念界定和内涵阐述[8-16]、“五育”实践路径等方面开展了探讨并取得了一定成果[17-22],但对“五育并举”视角下的高校正式学习空间与非正式学习空间的研究尚处于初步阶段,缺乏该视角下的案例研究与高校学习空间优化路径探索。

基于此,本文以位于广州市的中山大学的东校园(新校区)与南校园(老校区)为研究对象,通过问卷调查归纳总结学生视角下的高校学习空间使用特征,进而剖析现有学习空间在满足学生需求和推进“五育并举”等方面的亟待改善之处,并以非正式学习空间为主要抓手,针对上述不足提出相应的高校学习空间优化策略,以期为新时代“五育并举”背景下高校学习空间优化建设提供参考。

一、研究的对象与方法

(一)研究对象

本文通过对中山大学的南校园(下文简称南校园)与东校园(下文简称东校园)新老校区的空间特征与使用情况进行对比,探究差异性学习空间的优化策略。中山大学由孙中山于1924年创办,是一所兼具历史文化传统与创新活力的“双一流”综合性大学。南校园位于广州市海珠区,始建于1888年,亦称康乐园,是中山大学的老校区。其历史悠久,文化底蕴深厚,早期建筑群是广东省文物保护单位。在院系设置方面,南校园以人文社科为主,校园内有孙中山、鲁迅、陈寅恪等多座名人雕塑,人文情怀浓郁。东校园位于广州市番禺区大学城,始建于2004年,拥有优美的校园环境和现代化的教学设施。在院系设置方面,东校园涵盖文、理、工、医等多个学科,设有多个实验室、研究中心和创新基地,注重培养学生的实践能力和创新精神。

(二)研究方法

本文采用问卷调查研究方法,结合笔者多次实地考察情况进行综合分析。除了受访者(学生)的基本信息,问卷由两个部分构成:第一部分是“五育”学习空间使用与评价,共35题,包括“五育”活动参与情况及其所在空间使用频率与满意度评价,选项所开展活动与空间分类体系来源于相关研究[5]。第二部分是非正式学习空间评价,共6题,包括非正式学习空间增设意见和空间使用影响因素的重要性评价,其中位置、面积、设施、景观、体感5个因素是基于前期预调研访谈与初步问卷调查结果得出的。

在调查问卷设计上,学生空间使用满意度、使用频率等主观设计选项采用李克特5级量表,并对其结果进行综合得分比较。在预调研、问卷预发放的基础上,问卷采用网络发放的方式,共收集有效问卷573份,其中来自南校园的问卷有185份、来自东校园的问卷有388份,比例为1∶2.1,与2023年两校园所录取的本科新生数比例1∶2.04接近,问卷调查结果具有一定代表性。由于高校学生培养计划中均有智育、体育、德育的专业必修课程,因此此次调查将问卷“五育”活动中的课程选项率设置为100%。

二、学生“五育”活动及其空间使用情况

高校学习空间是高校各类教育活动的载体与物化形式,其作为教育的场所影响师生,除了能直接满足承载学习活动的需求,还能潜移默化地影响乃至改变学生行为举止和思想观念,影响学生综合素质全面发展。新时代教育愈发强调发挥学生学习主体性作用,营造形式多样的正式学习空间与非正式学习空间以支持学生开展自主学习成为校园建设的重点。因此,此次问卷设计基于实地调研情况,分别设置了五类学生参与率较高、涵盖正式学习与非正式学习的“五育”活动,以及五类学生使用率较高、涵盖正式学习与非正式学习的“五育”空间,探究学习活动与空间的客观特征与相互关系。

(一)德育活动及其空间使用情况

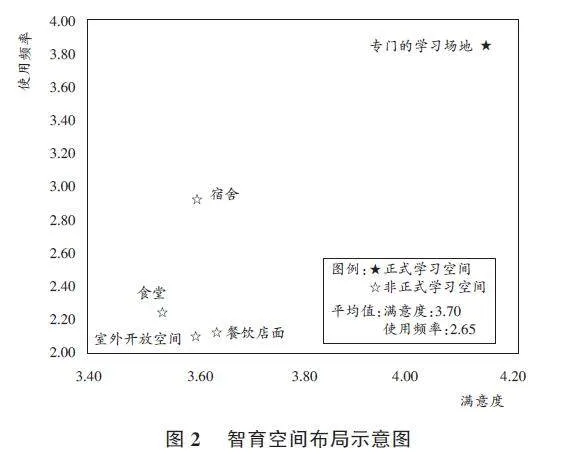

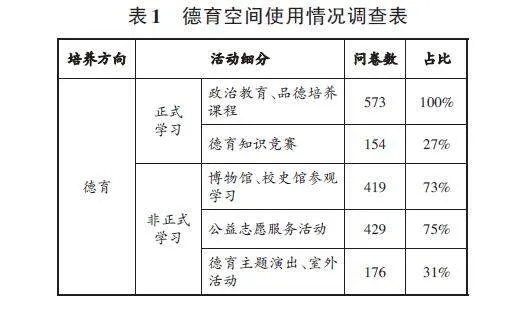

德育是高校人才培养的核心,其主要活动空间布局如图1所示。如表1所示,除了思政课程,选择场馆参观、公益活动选项的学生数量也超过70%,说明非正式德育活动同样值得关注,其与前者共同影响、引导学生,助力实现明大德、守公德、严私德的教育目标。而德育主题演出与室外活动较低的参与率也说明室外德育空间营造需引起重视。

德育空间包括教学报告场地、党建活动基地(党员之家、会议室等)两类正式学习空间,以及校园文化空间(校史馆、历史建筑等)、宣传展览空间(展廊、路边宣传栏等)、室外开放空间(广场、开放式草坪等)三类非正式学习空间。调查结果显示,学生对各类德育空间满意度评分位于3.80~4.00之间,平均满意度为3.89,在“五育”空间中相对较高,评分最高的校园文化空间满意度达到3.95。校园文化空间是校园集体记忆的凝聚,可以营造崇德向善的校园文化氛围,潜移默化地进行道德教育,问卷调查结果表明中山大学学生对其德育效果总体感到满意。各类德育空间的使用频率评分位于2.50~3.70之间,其中教学报告场地的使用频率远高于其他德育空间,室外开放空间评分最低,其他三类空间的评分都在3.00左右。问卷调查结果表明,当前德育实施主要靠正式学习空间,非正式学习空间尤其是室外开放空间的作用还未得到充分发挥。

对比两校区问卷调查结果发现,新校区的室外开放空间、宣传展览空间、校园文化空间三类非正式学习空间满意度评分(3.85、3.90、3.98)均高于老校区(3.75、3.83、3.90),结合建校规划与实地调研情况分析,新校区各空间职能划分清晰,开放空间布局均匀,而老校区各空间职能交叉复杂,开放空间质量相对较低,这是学生对老校区空间满意度较低的潜在原因。

(二)智育活动及其空间使用情况

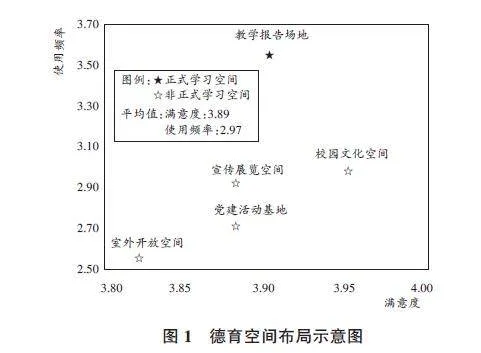

开展智育活动旨在传授系统性知识与方法、发展学生智力以及培养学生创新精神和创新能力,其主要活动空间布局如图2所示。如表2所示,参加正式学习活动的学生人数远多于参加非正式学习活动的。非正式学习活动中,参加专业课外研讨的学生人数超过半数,其他学习活动参与率偏低,参加跨专业合作研讨的学生人数仅占学生总数的16%,未能达成培养广泛涉猎多学科知识的具有跨专业素养人才的教育目标。对此,一方面可以考虑在制度层面构建多学科交叉合作的课程体系,另一方面可通过构建咖啡厅、公共研讨室等跨专业学习共享单元与灵活组合空间,降低学生探索不同学科的门槛,为非正式智育学习活动提供多元化物质载体。

智育空间包括图书馆、教室等专门的学习场地这类正式学习空间以及宿舍、食堂、餐饮店面(如咖啡厅、面包店)、室外开放空间(如凉亭、广场长椅)这四类非正式学习空间。调查结果显示,学生对各类智育空间的满意度评分位于3.40~4.20之间,平均满意度评分为3.70,其中教室等正式学习空间得分达到4.13,是所有“五育”空间的最高值,高于其他非正式学习空间3.60左右的满意度评分,说明学生对前者更为满意。同时,在使用频率方面也出现了此现象,各类学习空间使用频率评分位于2.00~4.00之间,平均使用频率评分为2.65,而正式学习空间得分高达3.83,远高于其他四类非正式学习空间得分。综合分析可知,相较于餐饮店面、室外开放空间等非正式学习空间,两校区正式学习空间供给质量较高,学生更倾向于利用正式学习空间开展智育活动。

对比上述两校区问卷调查结果发现,两校区的智育活动空间使用情况并无明显差异。

(三)体育活动及其空间使用情况

开展体育活动旨在通过体育课程与活动传授卫生保健、身体锻炼的知识和技能,其主要活动空间布局如图3所示。如表3所示,环校园晨跑/夜跑学生占比高达71%,表明学生对课余有氧运动接受程度最高,其次是篮球等需要依靠场馆的运动,而宿舍运动、非必需场馆运动占比较低。

体育空间主要包括室内体育场、室外体育场等正式学习空间以及宿舍、生活区等空地广场(如宿舍楼架空层)、教学区空地广场(如图书馆、学院楼周边)这三类非正式学习空间。调查结果显示,学生对各类体育空间满意度评分位于3.30~4.00之间,平均满意度评分为3.67,其中室内与室外的体育场满意度评分偏高,其次是教学区空地广场、生活区空地广场,满意度评分最低的是宿舍。各类体育空间使用频率评分位于1.90~3.50之间,平均使用频率评分为2.54。结合空间使用频率与满意度来看,学生运动时更倾向于使用运动场馆,室外体育场的满意度与使用频率均高于室内体育场,调研还发现两校区室内场馆存在较难预约、设施数量不够的情况。此外,调研发现,偶有学生在宿舍楼架空层活动场地、花园空地等微型活动空间跳绳、跳操等,但使用频率整体较低,这类空间能作为学生参与非正式体育活动的载体,有效补充校园体育设施的不足。

对比上述两校区的问卷调查结果发现,新校区学生有更强的室外运动意愿,而老校区学生更倾向于在宿舍活动,对室外场地的运动参与率较低,开展非场馆运动的学生仅占30%。

(四)美育活动及其空间使用情况

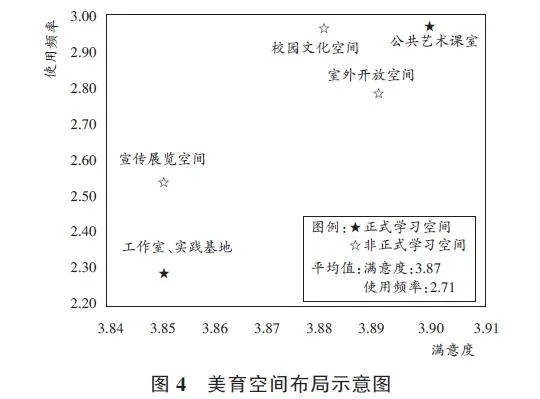

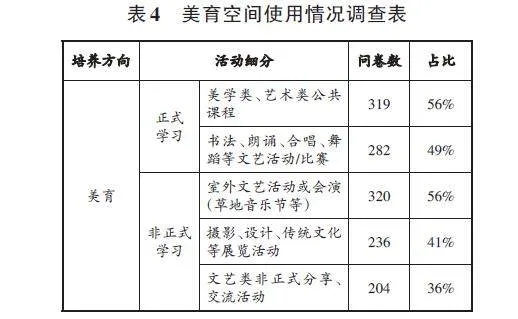

美育服务于社会主义精神文明建设,旨在培养大学生认识美、爱好美和创造美的能力,其主要活动空间布局如图4所示。如表4所示,缺乏参与率很高的单类活动,文艺类非正式分享、交流活动只占36%,相对较低。

美育空间主要包括公共艺术课室(美学通识课室、文艺交流会等的场所)和工作室、实践基地(陶艺、书画等艺术活动的实践基地)这两类正式学习空间以及校园文化空间(特色建筑、雕塑等)、室外开放空间、宣传展览空间(城市规划展、摄影展等举办场所)这三类非正式学习空间。调查结果显示,学生对各类美育空间满意度评分位于3.84~3.91之间,平均满意度评分为3.87,整体满意度较高,其中公共艺术课室最高。各类美育空间使用频率评分位于2.20~3.00之间,平均使用频率评分为2.71,使用频率评分最高的仍是公共艺术课室,其次是校园文化空间与室外开放空间。

对比上述两校区的问卷调查结果发现,老校区学生对文艺比赛、非正式交流活动、美育课程参与率(56%、39%、63%)均高于新校区学生的(46%、34%、52%)。南校园已有超百年历史,校园古建筑、古树资源丰富,相较新建立的东校园而言,其校园景观更能潜移默化地给予学生美学的熏陶,激发学生参与美育实践的积极性。中山大学艺术学院位于南校园,这使其得以承载更多元丰富的文艺活动与公共课程,这是其美育活动参与率高于新校区的潜在原因。空间使用频率方面,老校区公共艺术课室评分为3.16,远高于新校区的2.86,与活动频率问卷调查结果相符,这表明设有艺术学院的老校区能提供更多的美育设施,从而承载更多美育活动;老校区的雕塑、名木古树等校园文化空间和大草坪、活动广场等室外开放空间得分同样高于新校区,在满意度评分趋同前提下,是老校区美育活动空间使用频率高于新校区的潜在原因。

(五)劳育活动及其空间使用情况

劳动教育引导学生树立正确的劳动价值观并充分认识劳动实践的意义,既要营造崇尚劳动的校园氛围,也要强化课外实践等教育活动,其主要活动空间布局如图5所示。如表5所示,除了劳育课程与卫生宿舍评比,学生对其他劳育活动的参与率偏低,植树、除草等室外劳动习惯培养活动只有25%,这说明两校区仍需重视加强劳育的开展,构建完善的劳育培养体系,提供更丰富多元的劳育活动选择。有别于智育、体育这类能依赖学生自主性学习达成培养目标的类型,劳育需要自上而下的培养体系,促进学生走出“黄金屋”,磨炼吃苦耐劳、实践出真知的精神。

劳育空间包括劳育课室(具备相关设施)、产学研实践基地(校企合作基地、创业孵化中心等)这两类正式学习空间以及劳动习惯培养场所(草坪、广场、实验室等)、室外开放空间、宣传展览空间这三类非正式学习空间。调查结果显示,学生对各类劳育空间的满意度评分位于3.72~3.84之间,平均满意度评分为3.78,整体满意度较高;各类空间使用频率评分位于2.2~2.8之间,平均使用频率评分为2.54,整体偏低。综合来看,劳育课室和产学研实践基地这类正式学习空间的满意度高于非正式学习空间;从使用频率上看,劳wb8DirRcY7DSuk90SdQzFw==动习惯培养场所与室外开放空间相对更高,而产学研实践基地偏低。高校应加强产教融合、校企校地合作等方式的实践活动,并积极构建学科实践的“双创”孵化基地、产学研平台等劳育载体,将劳动价值观的教育与劳育物质载体的营造紧密结合,推动劳育实践活动的多元化有效展开。

对比上述两校区的调查问卷结果发现,劳育活动空间使用情况并无明显差异。

三、高校非正式学习空间使用影响因素及优化路径

(一)影响因素评价

此次问卷调查对各类非正式学习空间分别设计了位置(人口流动情况、可达性)、面积(活动承载能力)、设施(顶棚、座椅等)、景观(自然景观、人文景观等)与体感(噪声、绿化等)五维影响因素,希望从学生使用角度探究不同影响因素在各类空间中的重要性,为高校非正式学习空间优化路径提供参考,其调查结果(中心化后)如图6所示。

从整体上看,体感和设施因素的重要程度最高,需要考虑通过提高绿化率、配备育人设施等措施优化学生使用体验,满足各类非正式学习空间使用需求。不同类型的非正式学习空间对不同因素的敏感程度有差异,德育空间与美育空间重视景观因素,通过营造良好育人氛围能更好地实现其育人目标;而体育活动、劳育活动对举办场地有要求,因此面积是其重要影响因素;智育是学生日常学习的主要内容,因此位置因素决定了其使用便捷性。

新老校区学生评分存在部分差异:在位置因素层面,东校园生活、运动、教学等功能区的体块式建设使得学生对通勤距离比较敏感,而南校园各功能区在空间上相互嵌入与叠合,同时康乐园优美的景观客观上淡化了学生通勤的枯燥感,因此南校园学生对位置因素的重视程度弱于东校园。在面积因素层面,南校园学生的重视程度总体上高于东校园学生,原因在于老校区相较于位于郊区的新校区,其土地利用更为紧凑,同时南校园作为中山大学的主校区,且艺术、人文社科院系较多,有更多举办大型活动需求,因此其学生更为重视面积因素。

(二)优化路径探索

在新时代“五育并举”背景下,面对实现学生德智体美劳全面发展的培养要求,高校学习空间需要进行提高适应性的调整。正式学习空间通常早已确定形制与大小,空间优化不易推进,而对于非正式学习空间则可以根据公共空间的不同特征进行差异化、临时性调整,构建多种便于灵活变动的场景来满足多种育人需求,形式上更为灵活,并能满足学生日益多元化的学习活动。如图7所示,学生对非正式学习空间的满意度与使用频率总体上低于正式学习空间,存在较大的优化空间,需针对不同类型的空间探索差异化的优化路径,如食堂、宿舍、餐饮店面等空间使用满意度较低,应考虑设施更新与优化改造;室外开放空间、宣传展览空间、校园文化空间等非正式学习活动较丰富的空间,应考虑功能提升与空间增设,使其更利于承载相关活动。

本研究基于中山大学南校园和东校园实地调研和问卷调查情况,剖析学生对非正式学习空间的实际需求并结合具体情况总结出以下三条优化路径。

1.优化现有空间,提升育人效果

学生在使用非正式学习空间时,由于育人目标、活动特征、学生需求存在差异而各有侧重,需要考虑针对性优化。(1)德育上,通过完善德育设施以及提高绿化荫蔽度和步行舒适度等措施提高室外开放空间和宣传展览空间的可使用性,通过加强德育景观建设来提升德育校园文化空间的育人效果。(2)智育上,通过位置、设施、体验的差异化布局来提供多样化的空间体验,重点满足学生对不同学习场景的需求,如能提供轻松舒缓体验的咖啡店、面包店,提供座椅、白板、投影的服务于小组讨论的公共研讨室,靠近宿舍、方便使用的自习空间等。(3)体育上,重点放在为学生提供日常休闲活动的微空间打造上,并为滑板、跳舞等部分需要特殊空间的运动项目提供相应设施。(4)美育上,通过景观建设强化空间的美感体验,以优美的空间促进美育活动的举办,实现环境育人。(5)劳育上,空间使用频率较低是主要问题,应当补充相关空间内的设施,以提升其育人功能。通过落实针对性优化措施,提升“五育”非正式学习空间品质与环境育人效果。

2.增设多元空间,补充育人功能

从学生对学习空间的增设意愿来分析,学生对“五育”空间的增设意愿整体较强,但现有正式学习空间往往面临难以扩充和改造的困境,而非正式学习空间具有一定承载多样化的学习活动的能力。从具体设计上看,结合前文对位置、面积、设施、景观、体感五维因素调研的基本情况,综合考虑新老校区学生对不同影响因素的敏感程度,对学校公共空间进行针对性优化,比如在教学楼、学院楼等教学建筑内的走廊、中庭等空间嵌入德育、智育空间,提高宿舍附近公共绿地的德育、美育、体育空间利用率等。从学生增设意愿看,劳育、德育空间性质与其他空间有一定差异——劳育、德育活动对空间的依赖程度较低,学生不认为空间的增设能提高学生参与劳育、德育活动积极性,应当采取其他针对性措施,如通过优化自上而下的人才培养教育体系,使教育活动多元化。

3.叠合弹性空间,实现“五育”融合

非正式学习空间的构建应更具弹性,强调空间的叠合重构能力,提高其对功能变化的适应性。可用土地较为紧张的高校,可对不同时间的育人空间需求进行调查梳理,将场地要求相近、设施可灵活布置的部分“五育”非正式学习空间进行时间错位、空间叠合布置,提高空间使用效率。如图8所示,在设施布置上可通过选择模块化、可重组、可移动的构件,以灵活满足不同的非正式学习需求,实现新时代“五育并举,融合育人”目标。

四、结论

新时代高等教育要求高校加快构建“五育并举”育人体系,需要合理的学习空间作为物质载体。本文得出以下结论:(1)在空间使用上,当前中山大学非正式学习空间使用频率与满意度普遍低于正式学习空间,应考虑对部分满意度较低的空间进行设施更新与优化改造,对非正式学习活动较丰富的空间进行功能提升与空间增设。(2)在增设意愿上,劳育、德育活动对空间依赖程度与智育、体育、美育活动有差异,相对于后者,前者需要通过优化自上而下的人才培养教育体系,使教育活动更为多元化。(3)在影响因素上,由于空间的体感和设施因素最为重要,因此在优化空间使用体验时需要重点关注这两方面的因素;不同非正式学习空间对不同影响因素的敏感程度不同,需要根据其使用特征有针对性地建设相应空间;新老校区学生对不同影响因素的关注存在部分差异,有必要基于不同校区的空间使用特征进行适配性规划。总之,需要结合已有研究和调研结果,以非正式学习空间营造为抓手提出针对性的优化建议。

[ 参 考 文 献 ]

[1] 坚持中国特色社会主义教育发展道路[N].人民日报,2018-09-13(10).

[2] 韩君华,许亨洪.“五育并举”视域下高校思想政治工作体系创建的机制探析[J].思想理论教育,2021(2):96-100.

[3] 陈向东,许山杉,王青,等.从课堂到草坪:校园学习空间连续体的建构[J].中国电化教育,2010(11):1-6.

[4] 杨俊锋,黄荣怀,刘斌.国外学习空间研究述评[J].中国电化教育,2013(6):15-20.

[5] 薛德升,许浩铭,张启航,等. 新时代“五育并举”下高校学习空间体系构建[J].高教学刊,2023,9(33):33-36.

[6] 余胜泉,毛芳.非正式学习:e-Learning研究与实践的新领域[J].电化教育研究,2005(10):18-23.

[7] 杨欣,于勇.非正式学习研究现状综述[J].现代教育技术,2010,20(11):14-18.

[8] 项久雨,王依依.建设中国特色社会主义教育强国:学习习近平总书记在全国教育大会上的讲话[J].思想政治教育研究,2018,34(5):8-12.

[9] 乔锦忠.补齐劳动教育短板,重构“五育”教育体系[J].人民教育,2018(21):33-35.

[10] 马云鹏,李哨兵.德智体美劳培养体系下的教材体系建设[J].教育研究,20M2VeaPgRqwULxJt0NtdbA8gmGvspjGx/TFGQL5NwCYU=19,40(2):25-28.

[11] 张俊宗.努力构建德智体美劳全面培养的教育体系[J].中国高等教育,2019(Z3):70-72.

[12] 李政涛,文娟.“五育融合”与新时代“教育新体系”的构建[J].中国电化教育,2020(3):7-16.

[13] 刘登珲,李华.“五育融合”的内涵、框架与实现[J].中国教育科学(中英文),2020,3(5):85-91.

[14] 刘宇文,侯钰婧.我国五育思想的百年演变、基本遵循与未来展望[J].中国人民大学教育学刊,2021(4):111-124.

[15] 陈曦,陈国华. “五育并举”视域下高职院校劳动教育的价值意蕴、现实困境及路径探究[J].大学教育,2024(1):138-141.

[16] 王斌.五育并举理念下高校劳动育人的价值、愿景和行动[J].大学教育,2024(2):131-133.

[17] 宁本涛,杨柳.美育建设的价值逻辑与实践路径:从“五育融合”谈起[J].河北师范大学学报(教育科学版),2020,22(5):26-33.

[18] 孟万金,姚茹,苗小燕,等.新时代德智体美劳“五育”并举学校课程建设研究[J].课程·教材·教法,2020,40(12):40-45.

[19] 冯建军.构建德智体美劳全面培养的教育体系:理据与策略[J].西北师大学报(社会科学版),2020,57(3):5-14.

[20] 梁高峰.环境育人视域下特色文化融入大学校园开放空间的路径研究[J].大学教育,2022(8):133-136.

[21] 戈军,陈林,史洪玮.基于一流专业建设的“众创空间”双创实践探索[J].大学教育,2022(8):234-236.

[22] 李玲芝,陈力瑞,罗方禄.空间视域下高校思想政治教育实践资源构建[J].大学教育,2023(24):141-144.

[责任编辑:庞丹丹]