复合地层盾构隧道地表沉降与支护施工技术研究

摘要:受盾构隧道施工区域具体地质构成的影响,需要采取针对性支护技术对地表沉降进行控制。以某穿越复合地层的高速公路盾构隧道工程为例,在分析复合地层的构成以及具体属性参数信息基础上,针对不同施工段的具体情况,采用针对性的支护体施工技术,并通过在施工盾构隧道浅埋段地表布置传感装置的方式,对具体的沉降数据进行监测。测试结果显示:60d内地表沉降情况始终稳定在55.00mm以内,单日沉降值稳定在5.0mm以内,能够达到测试工程的设计要求。

关键词:复合地层;盾构隧道;地表沉降;支护施工技术;浅埋段

0 引言

在复合地层环境下,高速公路盾构隧道施工可能诱发地表沉降的原因是较为复杂的[1]。一方面,由于复合地层中软土和硬岩构成比不断变化,当盾构机施加在掌子面上支护力中心和前方土体阻力中心不在同一水平线上时,盾构机将产生“抬头”或者“磕头”现象,进而引发地表沉降[2]。另一方面,在盾构机掘进阶段,若隧道前方开挖面岩土层存在强度不均匀情况,也会导致盾构刀盘从软土区域移动到硬岩地层时产生强烈振动,导致异常超挖,引发盾构机出现“抬头”或“磕头”现象,甚至引起地表沉降、地面塌陷等问题[3]。

除此之外,若在盾构施工时,盾尾脱环失去盾壳支持,则会使衬砌管片和周围土体之间间隙。此时如果注浆不及时或者注浆效果不佳,则造成较大的地层扰动和地表沉降[4]。而具体的注浆压力控制和注浆质量也是影响该沉降期的主要因素。

综合上述分析可以看出,施工破坏原始地层中水土平衡状态,对隧道围岩和周围的地层产生扰动,导致土体剪切破坏,引发地表沉降变形的主要原因[5]。针对此,本文结合复合地层环境下盾构隧道施工的特点,开展支护施工是极为必要的[6]。本文以某实际的复合地层高速公路盾构隧道工程案例为基础,开展地表沉降与支护施工技术研究,并分析了具体的施工效果。

1 工程概况

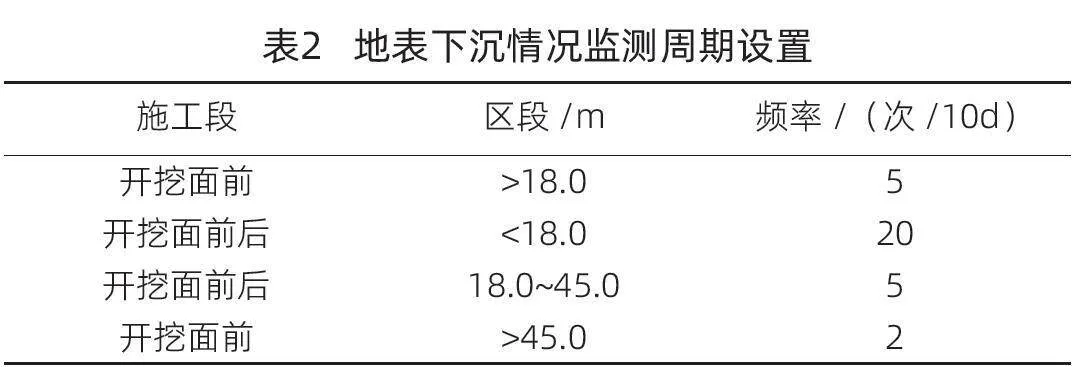

某穿越复合地层的高速公路盾构隧道工程,隧道全长约为3.50km,设计时速为100/h。对隧道穿越的地层构成情况进行勘察可知,其土层主要包括黏土层、砂土层、粉质黏土层、砾石层以及少量岩石层。在具体的隧道施工阶段,采用盾构法施工。采用直径为12m盾构机实时掘进,同时需要配合同步注浆和二次注浆工艺,对盾构地层进行加固处理。对复合地层构成的具体属性参数信息进行统计,如表1所示。

以上述实际工程为基础,在具体施工过程中,需根据具体地质条件和设计要求(总沉降值小于55.0mm,且日沉降值小于7.0mm),在遵循相关工程规范和标准的前提下,开展相应支护施工,以确保施工安全和质量。

2 施工关键技术

2.1 浅埋土层段隧道超前支护施工

在浅埋土层段,测试高速公路盾构隧道的洞身主要穿行于黏土、砂土以及粉质黏土地层结构。其中,黏土、砂土以及粉质黏土均容易受施工扰动[7],产生结构应力的变化。

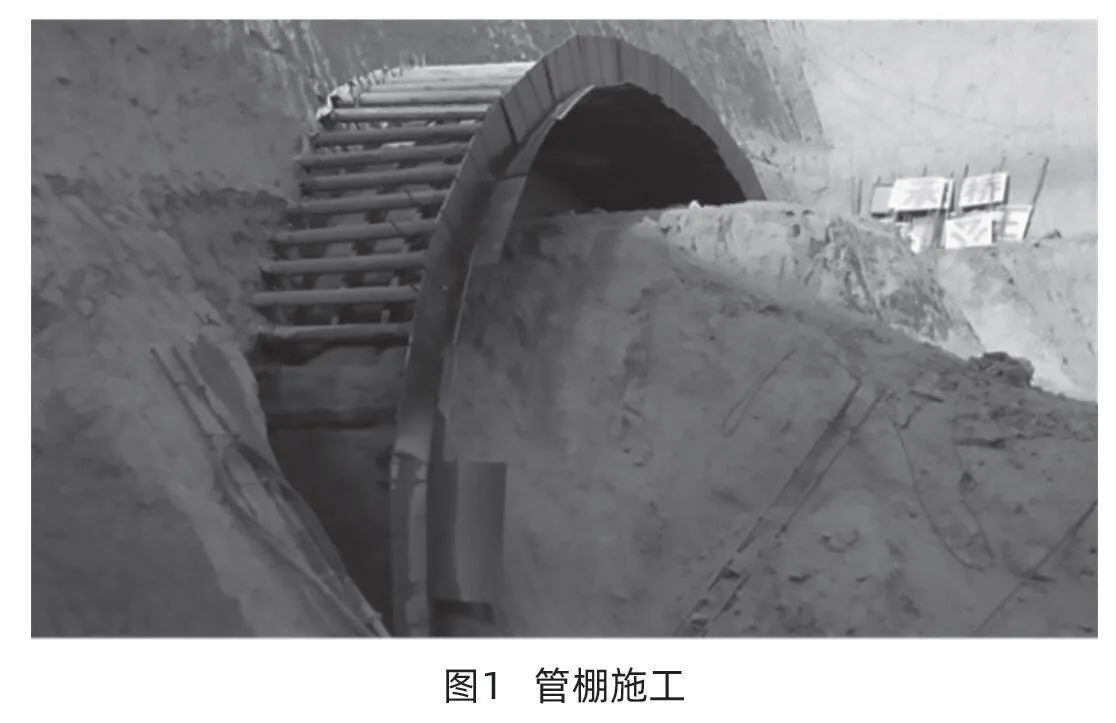

针对此,本文以阻止围岩失稳塌落作为开展支护施工的核心目标,在隧道开挖施工前,对施工段进行了超前支护处理[8]。施工材料主要为管棚和小导管,对应的加固对象主要为盾构隧道顶部的围岩结构。

2.1.1 管棚施工

先在隧道开挖断面外轮廓以一定间隔与隧道平行钻孔,然后插入钢管[9]。其中,钢管的直径为12.0cm,长度为3.5m。之后,从插入的钢管内压注充填水泥浆,以增加钢管外围岩的抗剪切强度,使钢管与测试高速公路盾构隧道顶部围岩形成一体,构成棚架体系。具体管棚施工如图1所示。

2.1.2 小导管注浆施工

在掌子面附近的围岩中,以低角度打设的方式,沿隧道外轮廓平行打入小导管。小导管的直径为10.0cm,长度为3.0m。之后,向小导管内压注水泥、砂浆等压注材料,以此改善围岩状况,使掌子面达到稳定状态。在注浆过程中,控制注浆压力在2.0Pa-2.5Pa区间范围内,液体的注浆量不低于1.2m3,确保注浆效果。

2.1.3 施工注意事项

在上述施工过程中,为确保施工质量和安全,需注意以下3点:一是在安装钢管和小导管前,要彻底清理工作面,并测放出钻设位置。二是在注浆过程中,要确保注浆口密封良好,防止浆液外泄。三是在施工过程中,要进行精准监测,及时发现和处理异常情况。

2.2 盾构隧道组合支护施工

在高速公路盾构隧道开挖后,本文采用喷射混凝土+锚杆+钢拱架+钢筋网的组合支护方式对整体结构的 稳定性进行加固。

2.2.1 喷射混凝土施工

喷射混凝土前,先对开挖后的隧道表面进行清洁和整理,确保表面无杂物、无积水,以便混凝土能够紧密附着。之后,使用喷射机将预先制备好的混凝土均匀喷射到隧道表面。具体混凝土厚度为3.0mm,误差需控制在1.0mm,并对空洞进行检查和修补。

喷射完成后,进行为期14d的养护,同时保持隧道内环境湿润,其中前3d每天进行2次养护,之后按照每天一次的频率养护5d,最后按照3d一次的频率进行。通过这样的方式,防止混凝土出现开裂和脱落问题。

2.2.2 锚杆施工

在进行锚杆施工阶段,在隧道顶部和侧壁分别按照2.5m×2.5m以及2.0m×2.0m的标准打设锚杆孔,其中,具体的孔径均为30.0cm,孔深均为1.2m。之后将锚杆插入孔内,并使用专用注浆设备将注浆材料注入孔内,确保锚杆与围岩紧密结合。在锚杆安装完成后,检查其牢固度和稳定性,对存在松动的锚杆进行复工处理。

2.2.3 钢拱架施工

在进行钢拱架施工阶段,主要根据隧道断面形状和尺寸,选择钢拱架型号为I16型钢,使其与隧道表面贴合紧密,保持无空隙状态,并使用连接件将钢拱架固定在一起,由此形成稳定的支护结构。

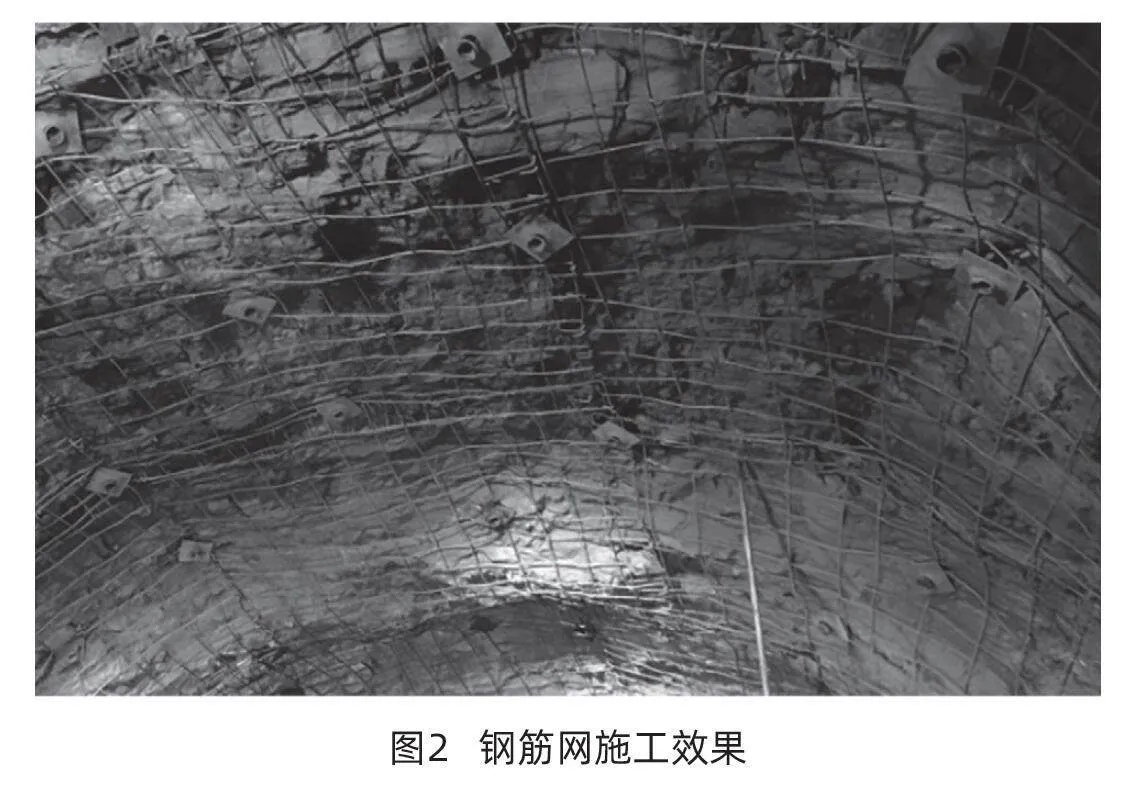

2.2.4 钢筋网施工

将φ8钢筋网片紧密贴合在隧道表面,使用焊接方式将钢筋网片固定,以防止其脱落或移位。具体钢筋网施工效果如图2所示。

3 施工效果与分析

3.1 地表沉降数据采集

为了验证本文设计的支护施工技术的实际应用效果,以高速公路盾构隧道工程的图纸设计要求为基础,分别在隧道锚洞口的浅埋段地表布置传感装置,对地表下沉情况进行监控测量。具体的布设位置分别为散索鞍基础的前后断面以及锚塞体前端地面。地表下沉情况监控布局方式如图3所示。

本文共在隧道地表设置了覆盖3个断面的监测组。其中,断面1由10个测点组成,测点间距为4.0m。断面2由12个测点组成,测点间距为5.0m。断面3由16个测点组成,测点间距为6.0m。

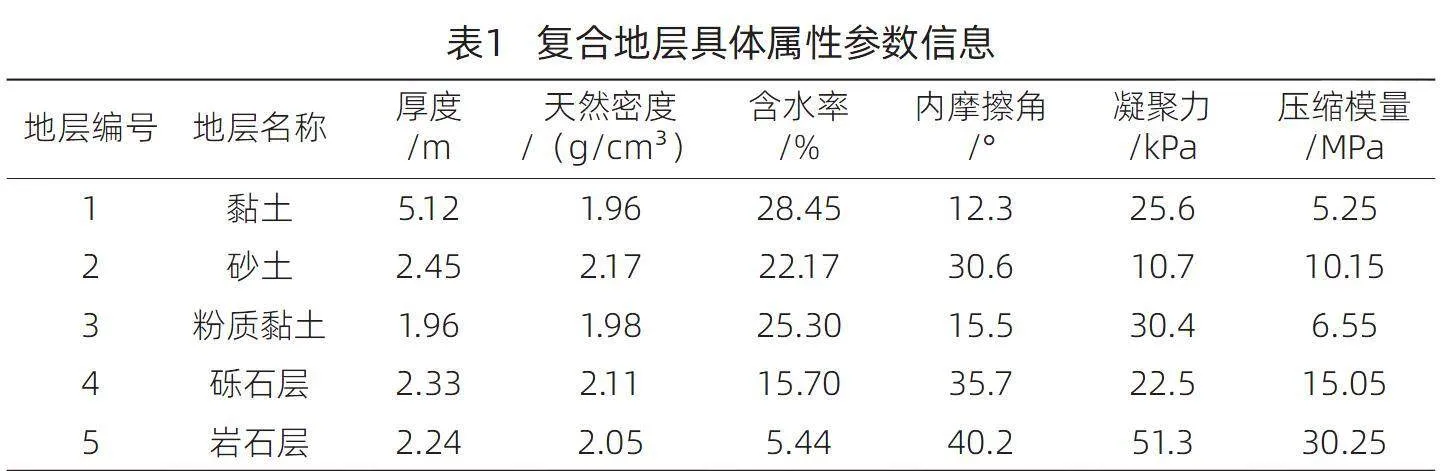

本文结合高速公路盾构隧道施工的不同工段,设置差异化的监测频率,地表下沉情况监测周期设置如表2所示。按照表2所示的方式,对施工高速公路盾构隧道地表的沉降情况进行监测统计。

3.2 监测数据分析

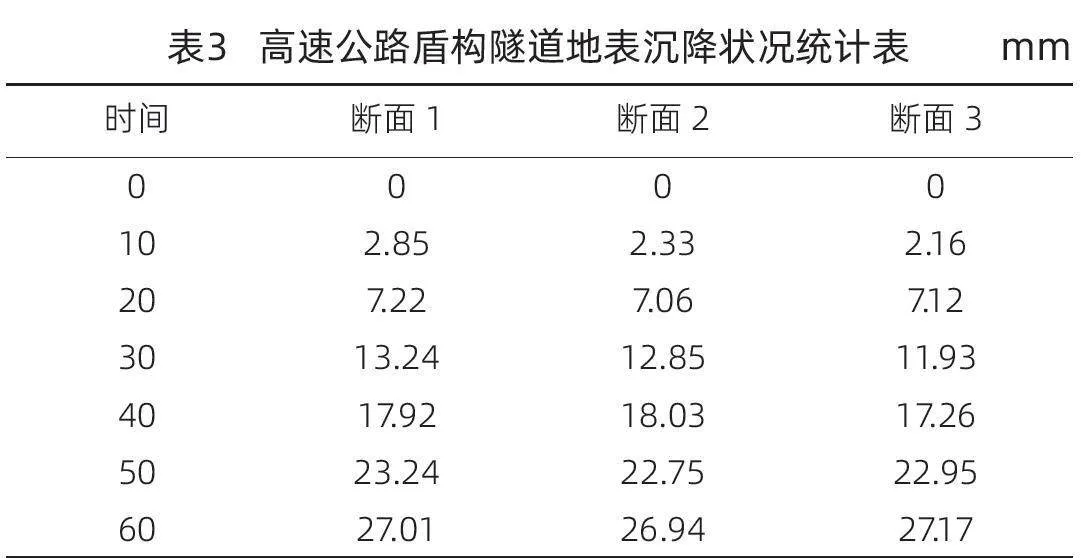

本文对60d内3个监测断面的沉降数据进行统计,得到的数据信息如表3所示。结合表3所示的测试结果可以看出,在本文设计的高速公路盾构隧道支护技术下,对应的地表沉降情况始终稳定在55.00mm以内,单日沉降值稳定在5.0mm以内,能够达到测试工程的设计要求。

4 结束语

由于复合地层具有复杂的地质条件,盾构隧道施工诱发地表沉降的原因和控制点可能因具体情况而异。因此在实际工程中,应根据地质勘察结果和工程特点,制定具体的施工方案和支护措施,以确保施工安全和地表稳定性。

本文以某穿越复合地层的高速公路盾构隧道工程为例,在分析复合地层的构成以及具体属性参数信息基础上,针对不同施工段的具体情况,采用针对性的支护体施工技术,并通过在施工盾构隧道浅埋段地表布置传感装置的方式,对具体的沉降数据进行监测。监测结果证实,本文采用的技术切实实现了对盾构隧道地表沉降情况的有效控制,能够起到良好的支护作用。

参考文献

[1] 张跃明,钟久强,余金,等.渗流条件下富水砂层盾构隧道开挖面临界支护压力计算分析[J].城市轨道交通研究, 2024,27(2):100-106.

[2] 程凯书,刘海潮,李帅京,等.浅埋大直径盾构隧道衬砌的抗震计算方法适用性研究[J].交通科技,2023,(1): 75-79.

[3] 姜承军,张道兵,朱欢,等.基于拟静力法下复合地层盾构隧道掌子面稳定性分析[J].邵阳学院学报(自然科学版),2023,20(6):51-59.

[4] 张成平,尚祎凡,李巍,等.考虑流-固耦合效应的异形盾构开挖面稳定性极限分析[J].中国公路学报,2023, 36(11):345-357.

[5] 孔德森,滕森,赵明凯,等.盾构隧道开挖面改进三维模型和临界支护压力研究[J].隧道建设(中英文),2023, 43(9):1463-1472.

[6] 姚琦钰,张润来,宫全美,等.砂卵石层盾构开挖面失稳分析及双参数掘进控制[J].同济大学学报(自然科学版), 2023,51(9):1407-1415.

[7] 伍凯,毕延哲,杨鑫,等.超浅覆土小净距上跨运营线路盾构掘进超前管幕支护模拟分析[J].路基工程,2023,(4):130-136.

[8] 刘庆,崔秀丽,秦鹏飞.浅埋大直径盾构隧道开挖面局部破坏的被动稳定性研究[J].铁道标准设计,2023, 67(11):142-151+206.

[9] 胡雷,窦发骞,朱永振,等.管片接头刚度对盾构隧道衬砌结构应力与变形的影响研究[J].市政技术,2023,41(3): 81-86.