论先锋派文学代表余华长篇小说《活着》中关于苦难与人性的思考

《活着》作为余华经典的长篇小说代表作之一,以主人公福贵的一生揭示了作者关于人性与苦难的思考。余华作为先锋派代表人物,早期以残酷冷静的叙述方式而独树一帜。但在《活着》这篇小说中,作者以冷静质朴的语言描绘了主人公充满挣扎与苦难的一生,叙事风格脱离了前期的极端化路线且更具现实性,叙事情节更加贴近人们的生活,引发人们的共情与思考。《活着》这篇小说在字里行间流露着作者的悲悯情怀,充满了人道主义色彩,是作者文学创作的一道分水岭,是其作品先锋性与现实性的融合。我们从主人公福贵的身上也得到了很多关于苦难的认识与人性的思考。

一、余华的先锋派叙事风格及向现实主义的转变

余华的叙述风格在他的创作生涯中大致可划分为几个阶段。首先是早期的先锋阶段,关于他的早期作品如《十八岁出门远行》《一九八六年》等短篇,展现了他对传统美学理念的挑战与变革。这个阶段的作品充满了暴力死亡和残忍的极端化想象,以及对人性恶的深刻揭示。余华通过混乱的叙事和血腥暴力的描绘,营造了一种压抑、黑色的氛围,反映了人所存在的本能兽性与恶的本质,极具个人特色。余华因父母皆从事医疗行业工作繁忙的缘故,幼时经常待在家里,唯一的乐趣就是透过窗户观察路上来往的行人,这也为他日后的创作打下了基础。在他上小学后,医院成为他最常去的地方。在他四年级时,全家搬到了医院的职工宿舍里居住,家的对面就是太平间。余华渐渐对医院里人们的生离死别而感到习以为常,所以在情节描写时便显得见怪不怪,也正是这样的“习以为常”给他设置了一种叙述上的深度,也让他对生命有了更加深刻的体会。

从1990年开始,余华的创作风格产生了显著的变化,一反20世纪80年代先锋小说偏重的意识流,沉迷于个体经验,脱离社会时代与读者的特性,开始向现实主义转化,《活着》就是其中的代表作。余华曾在序言中提到,他认为长期以来他的作品都是源于和现实的那一层紧张关系,他在沉迷于想象之中,却又牢牢地被现实所控制。当时很多优秀作家几乎都处于和现实的紧张中,似乎只有在现实存在与遥远中,作品中的真实才会闪闪发光,幻想与真实似乎再不能合二存一。由于当时商业化环境的影响,以及先锋文学的市场低迷等现实因素,无数作家都在努力地脱离这个困境,他们可能一生都在解决自我与现实的紧张关系。而余华在经过时间的洗礼和实践后,现实的真实犹如一道光照亮阴霾,他开始以一种平等的目光看待现实,以一种平等的心态去看待这个世界的真善美与假恶丑,并给予作者角度的同情与真实的理解,对人性的黑白两面一视同仁。由此,余华小说主题经历了一个从“人性恶”到“人性善”的转型。他脱离了先锋文学与现实的怪圈,于是《活着》这篇作品应运而生。与此同时,还有《许三观卖血记》《兄弟》《第七天》等作品。这些作品都更加贴近于现实生活,此时余华的风格也更加偏重于平和、理性,这些作品中依然存在暴力与死亡,但是这些因素并不是黑色、残酷的,恰恰是为了衬托人性的真善美而存在。它们体现了作者的悲悯情怀,对人的苦难和挣扎的同情,以及对善的歌颂。于是,他的作品不再那么尖锐、棱角分明,而是充满着人道主义的温情,使他成功地把个人的先锋性融入现实主义中去。

二、《活着》中作者对于苦难的叙述与看法

余华认为“活着”一词在中国的语言中具有一种力量感,这种力量不是来自喊叫,也不是来自进攻,而是忍受,去忍受生命赋予我们的责任,去忍受现实带给我们的幸福与苦难、无聊与平庸。苦难对于人的定义是什么,我们常常会感觉人生与苦难是逃不脱的,每个人都有那么多难言的苦楚,写满了求上得中,求中得下,求下而不得。作者认为忍受过了、挣扎过了才叫活着。

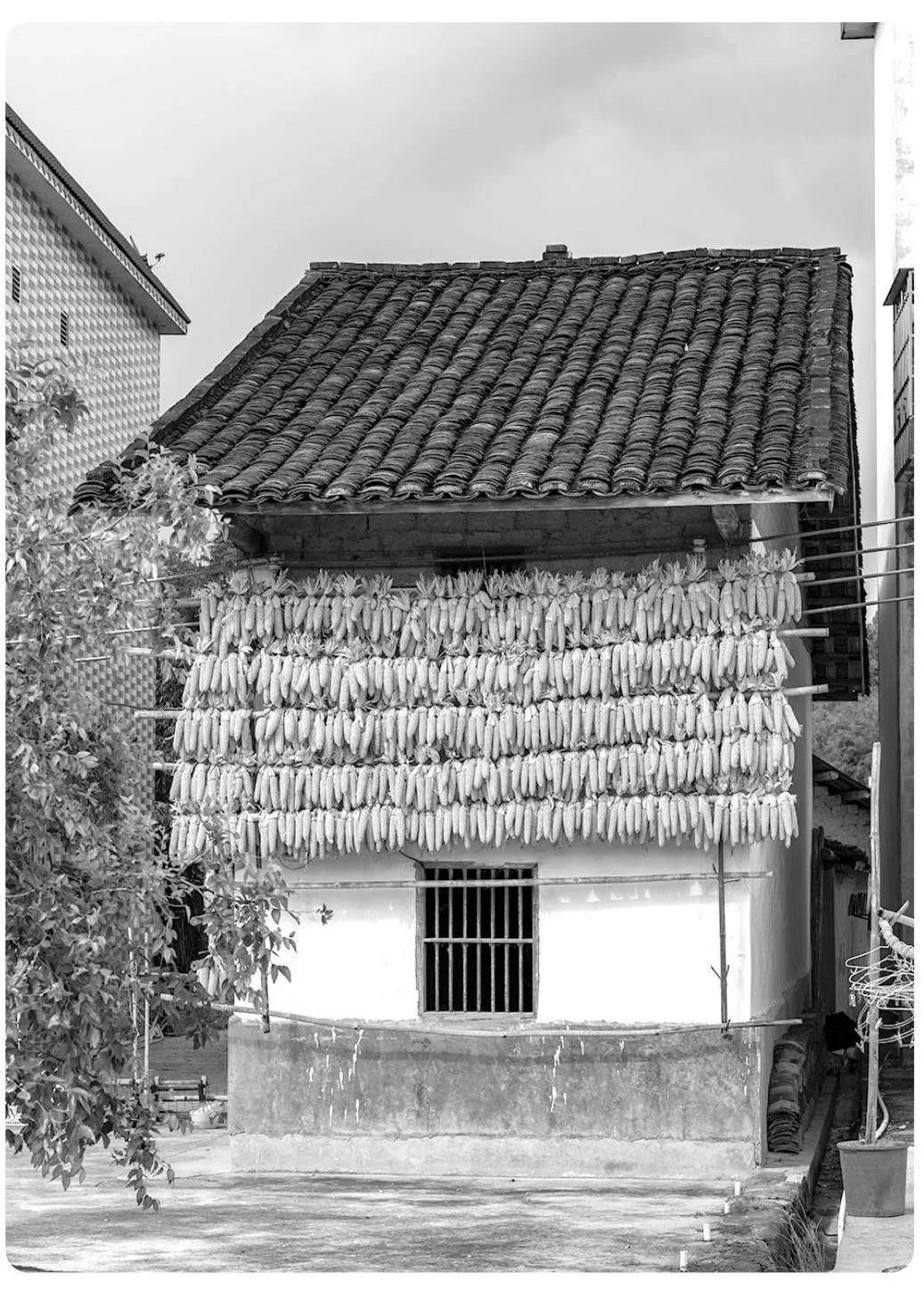

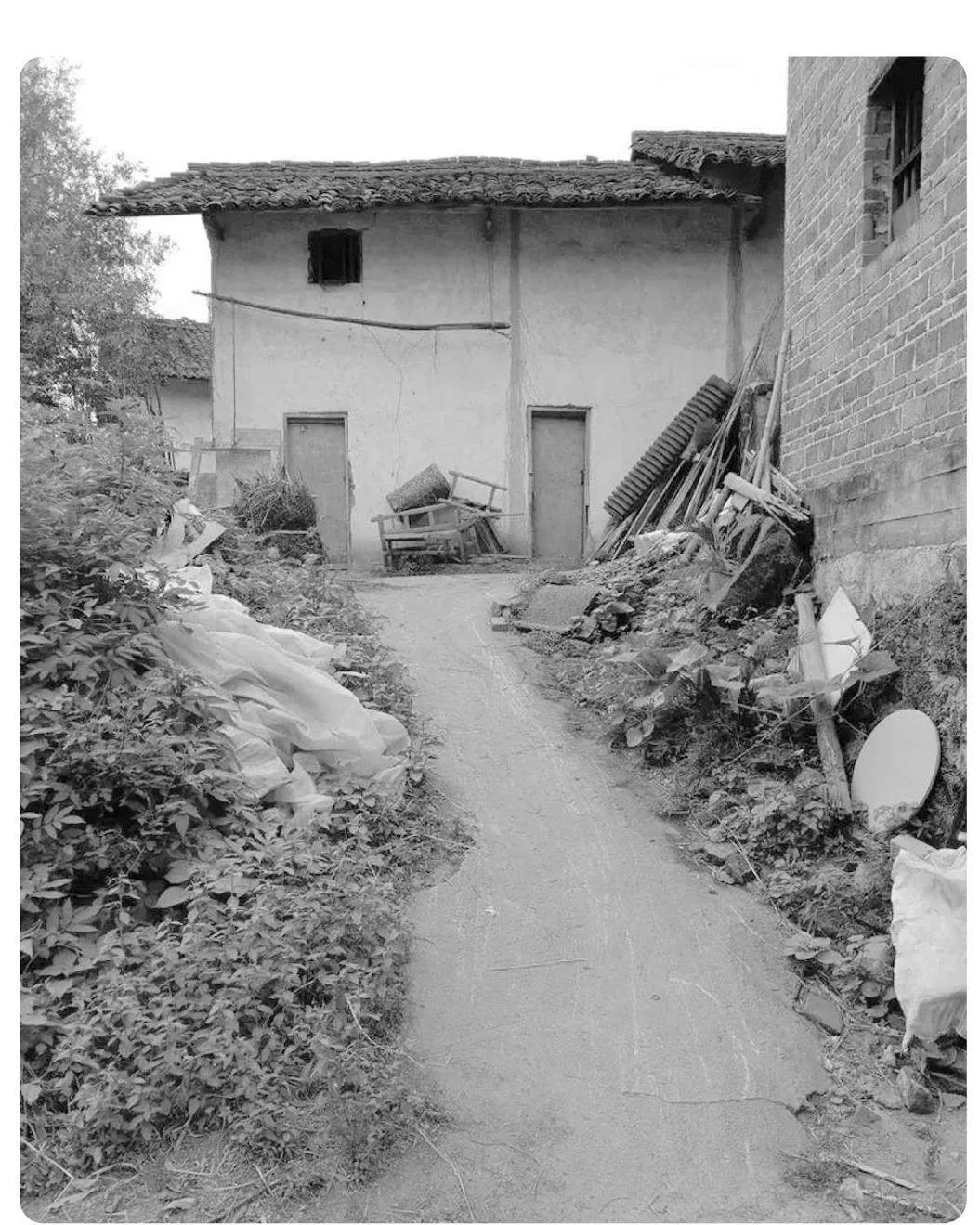

可以看出,《活着》的时间跨度涵盖了中国近代的重大历史时期。余华巧妙地将这些历史事件与福贵的生活紧密交织,使读者能直观地感受到历史变迁对普通人生活的巨大影响。福贵年轻时家道中落,从衣食无忧的少爷沦落为贫穷的农民,这是封建制度崩溃、阶级变动的缩影。之后,他经历了土地改革、人民公社化运动等政策带来的生活剧变,以及随之而来的生存困境,使他的人生境遇发生了巨大转折。这些历史背景不仅塑造了福贵的苦难生活,更揭示了普通人在历史巨轮碾压下无从选择、被动承受的命运悲剧。就像福贵的苦难,他壮年丧父丧母,中年丧子,晚年丧妻丧女,后来连女婿与孙子也失去了。大概他的一生都在忍受,从富有变贫困,从高处摔落变得平庸,最后孤苦一人活在世上。时间使他渐渐平淡,懂得于他而言孤独才是常态,苦难也是人生。其中不免带着作者对苦难与时间的看法,对生活在社会底层的人们来说,生活难道仅仅只是苦难和忍受吗?

从读者的角度来看,福贵的一生的确是充满着现实所不能想象的苦难。余华曾提到《活着》在创作时本是以第三人称来写,但遇到了瓶颈,难以为继,但当他使用第一人称创作时却如有神助,水到渠成。这种角度的转变至关重要,就像福贵的故事并不是读者的人生,“我”和“他”在叙述视角体验上有着本质的不同。在余华的笔下,他认为福贵并不是一个承受苦难的悲剧人物,他是一个喜剧人物。福贵认为他有着世界上最好的妻子、最爱他的父母、最好的子女、最善良的女婿、最可爱的孙子,他珍惜他所拥有和遇到的一切。尽管,他为此遭遇过苦难,忍受着痛苦,但是他从未感到后悔,他的内心是知足的,他认为自己的经历是值得的,所以对他自己来说他的人生就是幸福的。福贵认为苦难带给他的不仅是苦难,还有珍惜与成长,苦难给予他力量和一颗看似麻木实则顽强敢于向苦难呐喊的心。因为家财散尽,他不再浪荡豪赌,懂得珍惜家珍的爱,体贴父母的苦。因为生存艰难,他不再游手好闲,学会了耕田犁地,自力更生。一次次生死的打击使他更加坚韧,最后即便仅剩他一人活着,他也没有自暴自弃,他买了一头老黄牛,自己种种地,闲暇时依然可以和人蹲在田垄上谈笑风生。正是因为历经过苦难与温情,这种活着才显得更加珍贵和有意义。对福贵来说,这何尝不是与命运之间的较量,而活下去就是他在这场较量中孤注一掷的筹码。正如作者认为,《活着》讲述了人是为了活着本身而活着的,不是为了活着以外的任何事物而活着。对人来说,活着本身就是有意义的。而类比外国文学《悲惨世界》中的苦难形象塑造,与福贵无常的命运不同,雨果把世界上的一切不幸称之为苦难,冉阿让的贫穷是他苦难的根源。因为一块面包被判刑,服刑期间越狱又加刑,十九年的苦役生涯,强大的毅力下是内心的愤恨不平在支撑,面对苦难与不公,福贵选择了忍让,冉阿让则选择了报之以歌。他不为欲望驱使,洗心革面,坚守内心的正直善良。他被芳汀的遭遇感动,于是收留母女二人,与珂赛特建立了深厚的父女情感。他不忍无辜者替自己承受牢狱之灾,于是毅然走上法庭,接受审判。两部作品都通过主人公的经历体现出人在苦难中铸造坚强的人性,而人心向善永不屈服的现实立意。但像大多数悲剧人物一样,冉阿让以死亡为结局,但他获得了心灵上的救赎与永生,有人会记得他的善良与抗争。而福贵却是独自在世上活着,但他会带着家珍和亲人们的心愿一起活下去,这不正是对苦难的另一种回应与洒脱吗?

三、《活着》中关于人道主义中的温情和生命哲学意义

人性是文学的表现对象,没有了对人性的反映,文学就失去了生命。因为文学是作者情感的反映,是社会生活的表现,是人的精神面貌的体现。从欣赏的角度来看,文学的欣赏直接体现在情感的共鸣上,而人的情感和人的精神面貌是人所特有的,是人性的表现。

余华以悲悯和同情的人道主义情怀,充满温情兼具先锋性探索的视角描述了福贵苦难的一生。他着力于放大人性中的善良。在《活着》这篇小说中虽然处处都是对苦难的描写,但在其中也处处穿插着人性的温情,因为没有哪个绝境对福贵来说是山穷水尽的,无论生活多么艰难,但爱与希望始终存在于他的身上,支撑着他活下去。其实在《活着》这本书中,没有出现绝对恶的人物,作者也从来没有为了恶而去写恶。人性本身就是复杂的,不是非黑即白的,在黑与白之间还有一个灰色地带。即便是耍心计让福贵输光全部家产的龙二,也还是租给了他五亩地,让他至少能够凭借自己的劳动来换取生活,他是福贵苦难的制造者,代表命运对福贵发起挑战。龙二是个坏蛋,但他最终也付出了生命的代价,一个典型赌徒的结局。而当龙二死后,福贵也并没有大仇得报的快感,他只是感慨龙二是替他去死的,他亦为这命运感到悲哀。再看另一个对福贵苦难人生产生重大影响的人物—春生。春生曾与福贵在抓壮丁时相识,但医生为了救他的老婆和儿子,抽血抽死了福贵的儿子,春生后来也曾想要去弥补,但家珍一直坚决地拒绝,不愿见他。而当春生在遭遇变故后,家珍却劝导这个导致儿子有庆死亡的人,叫他好好活,但春生终究是没有活下去。在其中,读者可以看到家珍、福贵的善,面对这个或直接或间接害死儿子的人,他们选择了谅解。家珍,一个温柔善良的女人,勤劳朴实,忠贞坚守,从她身上可以看出所有关于女性的美好,同时她也是封建社会女性的典范。当福贵一无所有时,她不离不弃,愿与之同甘共苦,在福贵被拉壮丁时,她用单薄的身子支撑起了一个家,就连临终前亦没有抱怨,而是感到满足并无遗憾,想和福贵再许来生。在苦难的一生中依旧保持乐观豁达,体悟细微处的幸福。而同样的人性之善同样也体现在凤霞、长根、二喜等人身上,即使他们依然身处于苦难之中。这也正是余华在书中关于人性的温情、人popi+zPpKKtpqwN5D9nM+aGtGy3p0uPZCvD/NsHmUc4=道主义和悲悯情怀的体现,人性的善在苦难中仍然可以开出花来,并不会因此而枯萎。

再观对待生命的态度,春生与福贵形成了巨大的对比,命运无常,春生选择了放弃,而在余华的笔下,经历过这样的苦难,福贵并未像很多小说一样以悲剧来结尾,他反而依然坚持活着。福贵在苦难中懂得了生命的本质意义与价值。这种生命的坚韧与顽强令人敬服。可见,人在接纳命运的有序性与无常性时,个人的主观意识与能动性是极为重要的。就像书中所说:“一个人命再大,要是自己想死,那就怎么也活不了。”生存是艰难的,但生命本身就是一种意义,史铁生在《我与地坛》中也曾发出过此类疑问,“假如世界上没有了苦难,世界还能够存在吗?要是没有愚钝,机智还有什么光荣呢?要是没了丑陋,漂亮又怎么维系自己的幸运?要是没有了恶劣和卑下,善良与高尚又将如何界定自己又如何成为美德呢?”他曾无数次思考着生与死的命题,苦难不断促使他进行思考与叩问。面对自己的痛苦、无力感以及残酷的现实,他最终在地坛中找到了答案。活着虽然艰难,但敢于对命运发起抗争也是一种伟大,生命充满偶然,但绝不能轻视,因为活着是那么可贵,这也是作者在《活着》中想要表达的。在小说中,福贵遭受了很多苦难的磨砺,但他依然保持了自己的人性和尊严。他勇敢地面对自己的命运,从中汲取了力量和希望,他尊重每一个人,同时也尊重生命与生活,所以他能够忍受孤独,因为生命依旧对他有着崇高的意义,这是每一个在绝望中站着的人对生活最深刻的体悟。