从“润腔”研究与应用看新中国声乐艺术的 民族性表达

新中国成立以来,随着与世界音乐文化 交流的不断加强,西方声乐艺术在中国得以广 泛传播和普及,西方美声艺术亦在中国的声乐 教育体系中占有重要的地位。西方声乐艺术的 进入一方面丰富了中国民众的音乐生活,也促 使中国音乐工作者更加深入地思考和研究新时 代背景下如何实现中国声乐的民族性表达这一 重要命题。众多音乐理论家和声乐艺术工作者 锐意进取,勇于实践,取得了诸多优秀成果。 其中,“润腔”概念的创设及取得的一系列研 究成果,对新中国声乐艺术民族性表达的方向 引领和策略把握意义非凡,艺术实践中的诸多 成功范例也有力印证着“润腔”意识的树立及 “润腔”手段的有效运用对新中国声乐艺术民 族风格彰显的内在作用。

一、“润腔”理论研究与新中国声乐艺术的民 族性表达

( 一 )“润腔”概念的创设

1963 年,民族音乐理论家于会泳在《文 汇报》上发表评论文章,对男中音歌唱家马国 光的演唱艺术进行评价,首次公开使用了“润 腔”这一概念。于会泳认为,在中国民族民间 音乐中,韵味的形成,很大程度是取决于“润 腔”手段的,“润腔”是中国民族民间音乐的宝贵遗产之一。它是指这样一种创作手段,即 唱奏者根据内容表现和风格表现的要求,运用 若干“润腔”因素,按照一定的规律,与相应 的旋律材料结合,构成各种“色彩音调”和“特 色乐汇”,这些色彩音调和特色乐汇有机地渗 入全曲旋律,再配合其他因素,便使曲调具有 一定的表情功能和韵味色彩。这种“依情润色, 润而生味”的再创造手段便是“润腔”。

从马国光的演唱延伸到“润腔”这一概 念,可以看出,于会泳正是站在当代声乐艺术 民族化的立场上来看待问题的。我们知道,马 国光是一位当代男中音歌唱家,无论是其所应 用的歌唱方法,还是本身所属的男中音声部, 都受到西方声乐艺术的较大影响,在此背景下, 提出“润腔”的概念对于当代歌唱中民族韵味 的表达,无疑是非常及时而又有着重要意义的。 “润腔”概念的提出及阐释,反映了以于会泳 为代表的音乐理论家探求当代中国音乐(包括 中国声乐)民族性表达之途径的重要成果。其 所到达的高度,不仅仅是对于“润腔”概念所 进行的学理性阐发,也反映了新中国声乐艺术 处于中外古今交界的十字路口之时,当代民族 音乐理论家探寻中国音乐发展方向和方法的使 命感,可以说,“润腔”概念直接产生自于会 泳对当代中国声乐表演如何实现“民族化、群 众化”的现实思考。

(二)“润腔”概念的相关理论研究

于会泳提出“润腔”概念之后的若干年 内,有关“润腔”研究的几次高潮几乎都是与 中国声乐民族性表达的强烈诉求相一致的。自 概念提出至 1978 年,受社会环境影响, “润 腔”研究一度止步不前。1978 年十一届三中 全会之后,思想解放的新时期使得中国音乐艺 术呈现出新的活力, “润腔”研究也逐渐得 到音乐界的再度关注。音乐研究者从更多角度 对“润腔”的内涵进行阐发。如庄永平认为: “润腔是对声腔的各种润色,它既是表情性 的,又具有一定的技巧性。所谓‘筐格在曲, 而色泽在于唱’就是指这种腔调的润色作用。” 席强认为:“润腔就是在‘吟唱’的基础上对 某个基本曲调进行装饰性的华彩演唱。”此 外,席强还从“音调结构”的角度对“润腔” 进行说明,认为“润腔”是一个“完整的音调 结构”,是 由“ 骨干音”(为主) 和“ 装饰 音”(为辅)共同构成的,前者在调式形态上 属“广义特征的风格因素”,后者在调式形态 上是与“广义特征的风格因素”相区别的韵味 性因素。20 世纪之后的“润腔”理论研究中, 仍不乏对“润腔”的概念阐释,如董维松、许 讲真、郭克俭等学者均在文章或著作中对“润 腔”进行过更为详细的概念阐释。

学者们对于“润腔”概念的反复界定,体 现了在不同时期学界对于“润腔”所进行的积 极思考,也印证了“润腔”这一传统歌唱精髓 在不断发展和变化着的“当下”语境中所具有 的持续性价值。此外,在诸多“润腔”研究文 献中,研究者们还就“润腔”的功能、类型、 技法等进行了既具有一致性又有各自视角的归 纳和阐述。在“润腔”的功能方面,学者们见 解较为一致,普遍认同“润腔”在传统声乐 (民族声乐)的韵味塑造上具有绝对意义。再 如与新中国声乐艺术民族性表达关联最为直接

的“润腔”技巧元素,因种类繁多,表现多样, 研究者们将其加以归类,从研究成果可知,归 类的标准主要有形态分类和功能分类两种。按 形态分类最早以于会泳提出的“装饰型”“音 色型”“力度型”“速度型”四类为代表,后 续研究者在此“四分法”基础上又加以拓展, 如董维松所总结的“润腔”类型“六大类”、 汪人元在《京剧润腔研究》中提出的五类“润 腔”方法等。沈阳音乐学院声乐教师丁雅贤在 “润腔”技巧分类上则更为细致,共总结出七 大类六十一个子类,并对每一种“润腔”技法 进行了符号编码设计。与大多数研究者专注于 “润腔”的形态分析不同,按功能进行分类的 以出身于表演领域的研究者居多,他们更关注 “润腔”的实践功能,如周亨芳将“润腔”技 巧分为气质性“润腔”和色彩性“润腔”两大 类,张淑霞则将“润腔”分为与“字调”相关 的、风格色彩性的、与表情达意相联系的三种 类型。除按不同的标准对“润腔”技法进行分 类,研究者们还对“润腔”的具体手法和技巧 进行归纳,常见的有颤音、滑音、倚音、摇音、 擞音、阻音、顿音、催、撤、迟出、晚收、直 音与颤音交替、真假声对比、鼻化音、儿化音、 衬字衬词等。这些具体手法的提炼对于新中国 声乐艺术的民族性表达及表演实践意义不凡, 不仅证明了传统表演技巧的学术价值,也更加 便于表演者在实践中有据可依地进行运用。

二、从“润腔”应用看新中国声乐艺术的民族 性表达

从上文可知,“润腔”无疑是当代中国声 乐实现民族性表达的重要方法途径。为从声乐 实践中进一步证实此结论,本文试举几位在新 中国民族声乐领域颇有建树的歌唱家,分析其 代表性曲目中应用到的“润腔”技巧,以列表 的方式对其“润腔”处理加以呈现,可有助于

我们更加清晰地看出“润腔”应用的具体手法 和位置,几位歌唱家都深谙中国传统歌唱和西 方声乐艺术两者精髓,以其为例证进行剖析, 无疑更具参考价值。

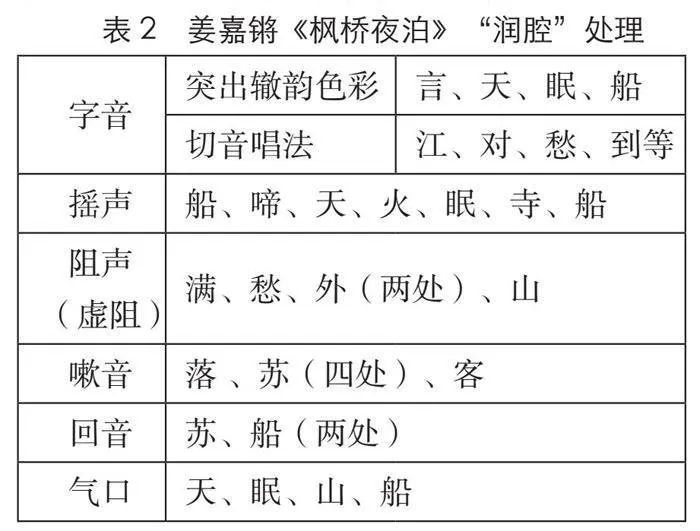

( 一 )殷秀梅演唱《红梅赞》的“润腔”处理

殷秀梅的演唱特色在新中国声乐艺术民 族性表达方面是一个值得研究和探讨的对象。 与中国当代大多数民族女高音相比,殷秀梅是 极少数以混合共鸣歌唱法(美声唱法)表现民 族风格的歌唱家,其声音通透、吐字清晰、韵 味浓厚、自成一派。在中外声乐理念结合方面 有诸多有益探索和经验,值得更多人思考和学 习。

在对《红梅赞》这首歌曲的演唱中,殷 秀梅的音色应用秉持其一贯的特色,即运用混 合共鸣,音色立体、透透,圆润、饱满。她对 传统“润腔”技法的运用,突出表现在三个方 面,首先是重视字头的表现,两首歌曲在字头 的处理上均很突出,或是应用喷口,或是在语 气上做强调性处理,喷口用在情感强烈的位 置;其次是注重不同“润腔”手法的配合应 用,在《红梅赞》中,阻声应用达六处,并且 都是在气口之后,在字的韵母上起阻,与所属 字之后 的停顿形成 了“顿 + 断 + 阻”的连续 “润腔”处理;最后是注意气口与停顿,根据 曲调需要适当调整共鸣,使音色产生明暗对比 (见表 1)。

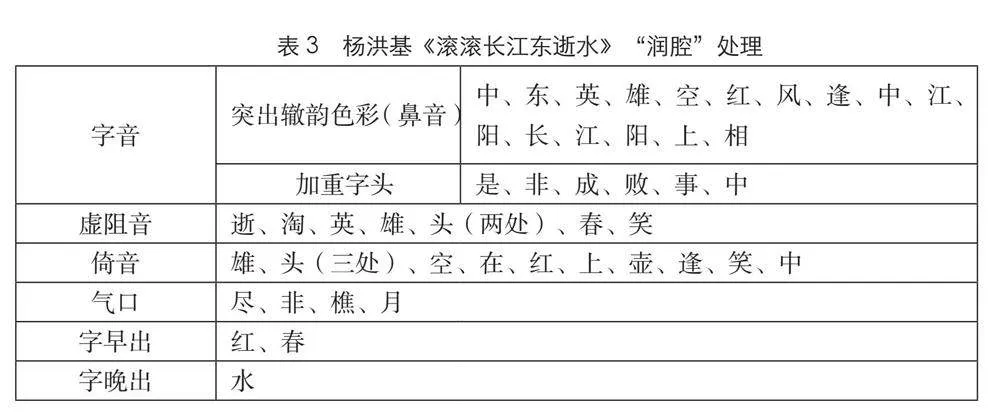

(二)姜嘉锵演唱《枫桥夜泊》的“润腔”处理

《枫桥夜泊》是中国古诗词艺术歌曲的代 表作,由作曲家黎英海创作。演唱者姜嘉锵是 中国古曲诗词歌曲领域中极富成就的歌唱家, 被誉为“中国古诗词演唱第一人”。其演唱博 采东西方音乐理念之长,在声区统一、音质饱 满通畅的基础上,着力挖掘中国古典诗词歌曲 之意蕴与内涵,吐字行腔循古法之切音原理,

重视语言的音韵美;发声张弛有度,不滥用美 声技巧,多以虚实、快慢、显隐、明暗、弯曲、 平直、沉浮的对比处理,充分展现古典诗词的 含蓄与写意之美。

这首作品篇幅虽短,但姜嘉锵的演绎却意 境悠远、韵味绵长,在亦吟亦唱间完成对诗歌 意境的呈现,鲜明地体现了中国传统诗歌的吟 诵性特点。整曲最让人回味无穷的并不单单在 于细节之处的精巧润饰(如阻声、嗽音、摇音、 回音等手法的应用),而是在于整体意境的设 计与布局,即贯穿于全曲的对比性手法的运用, 具体表现在直音与摇音的对比、真假声对比、 轻重对比、强弱对比、快慢对比等(见表 2)。

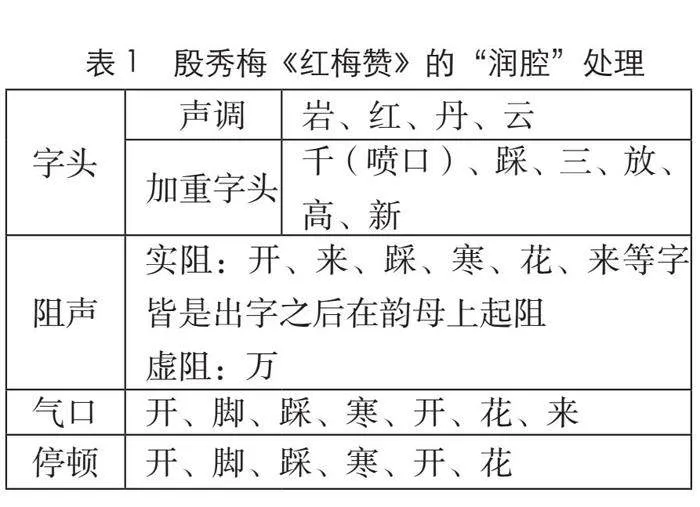

(三)杨洪基演唱《滚滚长江东逝水》的“润腔” 处理

歌唱家杨洪基也是善用美声唱法诠释民族 风格的典范。在这首《滚滚长江东逝水》中,他在演唱中融入了昆曲唱法元素,并充分发挥 了其美声唱法的优势,将两者进行了完美融 合。作品中应用的“润腔”手法在音高、音 色、节奏、力度等方面均有涉及,使中国古典 意蕴得以淋漓尽致地呈现。主要表现在两个方 面,一方面是注重鼻音色彩的运用,在本曲的 主要韵辙中东韵(onɡ)与江阳韵(ɑnɡ)上都 是做了收入鼻音的处理,与其厚重的声音色彩 相结合,凸显了古典韵味与人物气质;另一方 面是较多地应用了倚音、虚阻音形成音高、音 色方面的对比,并利用气口,以及字的早出、 晚出等配合,使全曲顿挫有度、荡气回肠。

通过以上个案的分析,我们可以发现, 即便在发声方法上更为“美声化”的声乐家, 在表现中国民族风格的声乐作品时,也需要洞 悉传统“润腔”手法的妙处并加以适当运用, 只有如此才能使得其演唱呈现出浓郁的民族风 味,使作品成为余韵悠长、意境优美的艺术珍 品。

三、结语

“润腔”在本质上虽属于传统音乐范畴, 但对当代中国声乐艺术的发展有着重要的影响,亦是新中国声乐艺术实现民族性表达不可 或缺的技巧性元素。新中国成立以来,如何在 新型声乐艺术中彰显民族风格成为音乐研究、 实践及教育领域共同思考和反复实践的一项重 要课题。实践证明,在表演中最能够彰显民族 特色的传统“润腔”方法,其在与新型声乐艺 术嫁接的过程中,不仅能够继续发扬其传统功 能,也具有鲜明的时代价值。新中国成立以来, 中国音乐家对“润腔”展开了一系列理论研究 和应用探索,对当下和未来的中国声乐发展及 中国风格彰显依旧有着深远的意义和价值。

基金项目:2018 年度教育部人文社会 科学研究规划基金项目“新中国声乐艺术发 展的民族性表达与经验研究”,项目编号: 18YJA760060。

[ 作者简介 ] 吴静寅,男,汉族,北京通州人, 山东大学(威海)艺术学院声乐教授,博士, 研究方向为声乐表演与教学理论。郭瑾,女, 汉族,山东日照人,山东大学(威海)艺术学 院声乐副教授,博士,研究方向为声乐表演与 教学理论。