符号消费视野下文化旅游景观的生产与消费研究

[摘 要]作为文化传播媒介的旅游景观符号,应明确其特征,才能进一步探讨符号的生产与消费的机制。文章以游客对于景观的参与程度来划分旅游景观符号:一是表述式景观符号,即景观符号生产者通过符号建构表述符号意义;二是互动式景观符号,这类符号需要消费者参与其中,与景观符号进行互动,且在互动过程中获得、生成符号的意义。表述式景观符号的生产者与消费者明确区分,而互动式景观符号的生产与消费充分体现了消费主体性,游客因消费过程中的行为成了意义生产者,其他人接收到符号信息,主动参与其中消费,并成为其他游客接收的符号意义的生产者,如此循环往复,游客主导着旅游景观符号的生产与消费。

[关键词]符号消费;消费主体性;生产与消费;民族文化;旅游景观符号

[基金项目]国家社会科学基金重点项目“滇黔桂传统村落建设聚落文化公园的理论与实践研究”(21AMZ015)

[作者简介]邹宇灵(1978—),广西贺州人,博士,广西民族大学民族学与社会学学院副教授,硕士研究生导师,研究方向:艺术人类学、民族文化。

DOI:10.16743/j.cnki.cn45-1357/d.2024.02.016

消费是生产的结果,也是生产得以延续的动因。然而,随着生产社会向消费社会转型,消费不再作为生产的结果,而形成了符号化、主体性的特征。在消费社会中,消费对象不再局限于物质性,而是成为符号,我们对物的消费转变为对符号的消费,符号的表征意义成为消费的核心[1-2]。社会和文化构建而成的空间或地方,通常标志着不同地域之间的边界,从而基于地方特定物质、自然和文化资源因素而设计旅游产品和服务,并促使其产生一种异质化拉力,牵引着游客的注意力,从而产生经济效益[3-5]。云南西双版纳告庄西双景依托当地民族风情,融合东南亚的文化,通过系列佛教建筑再现昔日景洪盛景,以此吸引游客的目光[6]。

然而,随着旅游业的发展,游客不再满足于通过地方文化符号展示带来的旅游体验,而是希望深入了解当地文化并且成为东道主社会的一员,以获得符号体验经验[7]。于是消费者主体性被感知。消费主体通过消费活动建构自身的价值,且在消费中有意识地反抗,争夺消费的主导权[8]156。游客在目的地根据自我的需求体验地方生活,创造独特的旅游经验[9]。因此,对旅游景观符号的分析应基于主体参与方式,把消费符号区分为两种类型:一是旅游观光符号,二是参与互动符号。基于消费符号差异性的观点,旅游景观符号的生产与消费值得再讨论,首先,符号生产与消费是否如商品生产一样,是一个历时过程;其次,符号生产者是否会存在不同的类型,且是如何生产旅游景观符号的。

一、告庄西双景的旅游景观符号

“告庄西双景”是傣语,“告庄”是九塔,即九座佛塔,分别为塔庄屹、塔庄桑、塔庄保、塔庄尖、塔庄莫、塔庄兴、塔庄董、塔庄列、塔庄冈九大佛塔。“西双景”是十二寨,十二寨又称“十二城”,是古代景洪最早建立的集镇。告庄西双景打造涵盖丰富业态的景保寨、景德寨、景罕寨、景勐寨、景兰寨、景亮寨、景岱寨、景真寨、景匡寨、景宰寨、景法寨、景栋寨[10]。其以景洪古时“九塔”为原型,建设9栋百米高层塔式建筑,且以“十二寨”为商业分区,其中景岱寨是泰式商旅区,景兰寨是热带景观娱乐区,景保寨是东南亚工艺品贸易区,景勐寨是东南亚多国主题美食区等。

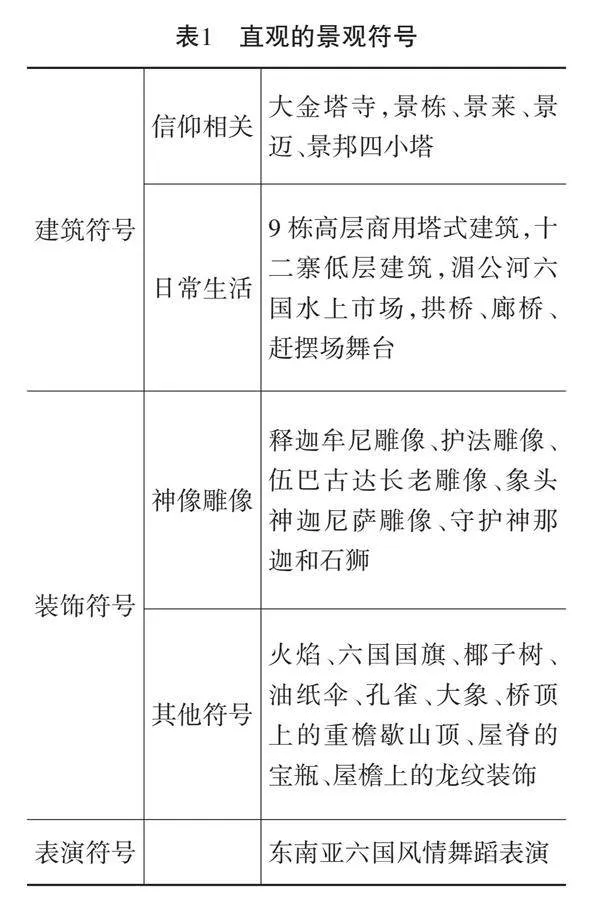

旅游是一种对于他者世界的体验,也被视为一种看待世界的方式,其被定义为具有可自行支配的收入和休闲时间的人到家居以外的地方体验差异化的景观、文化、社会等的活动,有学者提出文化能在各群体间标出和保持差异,因此,差异化文化景观逐渐成为大家关注的焦点[11-13]。文化景观是人附加在自然景观之上的活动,是文化现象的复合体,反映了一个地区的特征,其体现独特的文化特征,是自然与地域文化结合[14-16]。西双版纳具有天然的边境地理优势,告庄西双景正是依托连接六个国家的澜沧江自然景观,在澜沧江边建设而成。在文化上,西双版纳呈现多元融合的景观,且具有深厚的佛教文化。景洪自古是南传上座部佛教的圣地,据傣文史籍《波腊纳坦》记载:释迦牟尼成佛前,其师兄阿祖达腊西就带着3个弟子从印度出发,进入西双版纳,留下一个弟子在此传教;释迦牟尼成佛后十年,曾带500个弟子出游,从印度到缅甸,最后进入景洪的大勐龙建立佛寺,确立了佛教在当地的统治地位[17]。表1是告庄西双景引导游客认识、理解、欣赏景观及其社会文化意义的指示性符号[18]。在建筑符号与装饰符号中有大量的佛教元素,且该信仰不仅是中国景洪,而且是澜沧江-湄公河流域共有的信仰,景栋、景莱、景迈、景邦四小塔分别代表缅甸、泰国清莱、泰国清迈和老挝琅勃拉邦。值得一提的是,整个大金塔总佛寺雕像上的服饰与泰国佛寺如出一辙,使游客从中感知到景洪是南传上座部佛教圣地。据告庄西双景的商户介绍,大金塔不仅按泰国佛寺建造,而且所有材料均从泰国购置。除了佛教元素,建筑符号还体现了东南亚建筑风格,比如重檐歇山顶。装饰符号则更多元,有中国特色的宝瓶、龙纹等装饰,还有风靡柬埔寨的那迦和石狮[19]。赶摆场空间被装饰上了傣族油纸伞、南国植物椰子树、吴哥窟的那迦等文化符号,这些符号被系统地组合并集中表达“氛围”。此外,赶摆场东西两侧各建一个小舞台,一般情况下每天晚上8点会有东南亚六国风情舞蹈表演,让游客感受不一样的艺术文化。

表2中罗列的是游客可以参与的景观符号,这些景观以活动为主,分为佛事活动、节庆活动和商业活动,参与活动可以强化自我对于世界的认知[20],但是有学者担心游客在旅游目的地所获得的文化或生活认知会不具有真实性[21]。为了能让游客更进一步参与地方社区的活动,与主办方共享传统文化和民俗生活,告庄西双景的大金塔转变成景洪总佛寺一部分,命名大金塔寺,这个景观也从虚拟文化符号发展为现实信仰生活[22]。许多游客到寺庙上香、捐献、绕塔转圈祈福等。此外,大金塔寺一楼的禅堂每周星期六还会开展公开晚课活动,针对所有民众开放,游客也可以参与讲经、禅修、点灯等活动。节庆活动与商业活动是地域特色文化表征。节庆活动以傣族和哈尼族的民俗节日为主,辅以澜湄河流域六国的文化艺术节。游客大多对民族文化充满想象,告庄西双景的节庆活动依托地域性民族节日,通过主办方宣传、主办人员及演员穿着民族服饰等满足游客的需求。旅游中的商业景观通常被认为是提供游客消费的渠道之一,各地以消费为导向的旅游景观层出不穷。有的学者认为,能够吸引消费者仅在本地消费是最具回报的市场策略[23]。这就意味着本地消费市场与其他的消费场所具有显性差别,且消费产品是独具特色的,这样才能使消费者对其有明确需求而发生消费行为。目前部分旅游商业景观同质化严重,消费产品没有明确的定位,使得消费者对其有强烈的排斥心理。告庄西双景的商业景观首先使用当地人习惯用语“赶摆场”来命名,令游客对于这一称谓产生新奇感。其次,商业景观营造了浓郁的东南亚风情,旅游者置身其中能感受到异域风情。最后,消费品也是尽可能地体现当地或东南亚六国的文化特色。

二、景观符号的类型

在有的学者看来,人们需要的商品不外乎两种属性:一是物理属性,二是社会属性,商品可以是使用物,同时也能成为与他人交流的事物,这就意味着商品需要具有建构的意义[24]67。景观作为一种符号,我们消费的不仅是物的本身,而且是物的意象。因此,消费者对于符号意义的认知至关重要,因为消费者比较普遍的目标是通过自己选择的商品(符号)来构建一个可理解的世界[24]43。对于游客而言,构建可理解的世界并非熟知世界,而是与日常消费具有差异性的空间,这就要求旅游目的地拥有难以模仿的资源。告庄西双景在建筑、装饰、表演设计方面,以直观的方式置入六国文化表征意义,在有的学者看来,符号具有能指与所指的功能,即形式与意义的同一体,游客通过视觉、听觉等感知符号后,自我生成对于这些符号意义的理解,从而获取置身于异域风情的感受[25]。当然,由于消费者的先验知识不同,对一个符号能动地产生不同的意义,意义与符号之间不是一对一的固定模式,而是一对多或多对一的模式。例如,游客走在孔雀大道上,欣赏孔雀装饰物时,生成的意义可能是:第一,孔雀是这里特有的物种;第二,孔雀或许是少数民族的神物;第三,感觉自己行走在动物群中等。尽管符号与意义是多元组合,但是游客是从已有的符号中获取意义,并未参与符号的创造。告庄西双景以文化作为旅游吸引物,吸引游客以消费对象物、信息、象征意义构成一套新的话语系统,此类景观可以称为表述式景观符号,其主要是符号的传播实践,缺乏游客参与景观符号的互动行为,主要以观赏和游览的方式感知符号意义[26]。

符号不仅传达和阐释各种概念、观念和情感等,符号的表征实践可以置入意义[13]10。文化旅游本质上是一种跨文化互动的过程,人们不愿意只是作为符号的接受者,而是喜欢可以参与其中的文化展现和表演,游客在与他者互动时,肯定或否定先验的文化理解,或产生新的文化意义[27-28]。以告庄西双景的泼水节活动为例,游客将该节日定义为少数民族特色节日,在活动过程中,游客发现许多当地人穿着民族服饰参与其中,于是肯定了先前对于这个节日的理解。值得注意的是,游客在参与活动过程中,通过自媒体展示活动过程,从而吸引更多的人来参与泼水节活动,那么,他们参与泼水节的意义不仅是肯定了他们对于节日的理解,而且产生了“大家可以一起来参与节日”或“这个节日很有意思”等意义,从而吸引更多的旅游消费者注意。节庆活动在引入旅游景观之初,以展演为主要目的,然而大量游客参与后,游客与节日的互动本身就形成了景观,从而吸引更多潜在的消费者发生消费行为。通过游客参与互动而形成的景观符号又称为互动式景观符号。

符号不仅是具有直观指向性的静态表征,而且还包括行动、行为等动态过程。文化旅游是一种涉及表演艺术、直观艺术和节庆活动并参与其中的体验式旅游[29]。这一概念强调游客对艺术与文化的体验,因此,文章在论述过程中提出,旅游体验中游客与文化的接触与互动程度可以作为被消费的符号的分类准则。文化旅游的景观符号因人的文化体验而产生差异性,因而产生互动式和表述式的景观符号区别。告庄西双景类分为表述式景观符号与互动式景观符号,是以游客对景观的参与程度为基础的。游客与旅游目的地的符号产生实践活动而获得有异于日常的体验,表述式景观符号体现的主客实践是传播实践,旨在意义传达而非意义生产,互动式景观符号则不然,游客通过参与景观互动,在获取符号意义的同时产生新的意义。

三、景观符号的生产与消费逻辑

文化旅游的景观符号既然可以分为两种类型,其生产与消费之间的关系值得进一步商榷。对于生产与消费的研究,有的学者认为生产是消费的前提和基础[30]。先生产再消费,似乎是一个毋庸置疑的问题,因此,生产与消费被割裂为两个过程也是被人们广泛接受的,即商品生产过程和消费过程。基于这个观点,再来看告庄西双景表述式景观符号的生产与消费过程。表述式景观符号大多是由云南海诚集团完成建设,生产的过程游客较少参与其中。然而,这个过程对于互动式景观符号则略有差异。上文提及告庄西双景的互动式景观符号包括信仰场所、商业场所、节庆活动等符号,从物理空间来看,这些行为空间的建设是云南海诚集团完成的,而在旅游中,除了建筑,还需要人活动于其中,最终形成信仰景观、商业景观和节庆景观。那么,景观中的人如果不完全是旅游地提供,且包括了游客的话,则出现了消费者即生产者的情况。基于两种景观符号生产与消费的差异性特征,文章进一步探讨生产与消费的逻辑关系。

表述式景观符号虽然是由云南海诚集团生产,但是基于什么来生产,则是由市场的需求决定的,消费,作为必需、需要,本身就是生产活动的一个内在要素[31]。三浦展认为消费者欲求的根源在于不足,即人们都想得到稀缺的东西[32]。告庄西双景对于游客而言,其依一江连六国的天然地理优势,促使游客希望获得与其他傣族文化中心区不一样的景观。在了解了消费者的需求后便思考“生产什么”和“怎么生产”等问题的动机。动机和问题都是生产者发出的,它们是两个不同时间点上的概念。问题发生在生产者决定投资的时候,其主要是围绕着“生产什么”而产生的困惑。动机则是在对市场与消费者充分分析的情况下形成,这时已经回答了“生产什么”“如何生产”等问题,同时包含着对回报的期待和追求。告庄西双景的表述式景观符号在生产过程中较少涉及消费者参与的问题,所以整个生产以云南海诚集团为主导,其中所需要协调的关系也相对简单。生产出来的精神产品与物质产品供给旅游消费者,与此同时叠加至社会文化与经济文化中。值得注意的是,生产者萌生的观念、游客的需求、生产流程等均受到社会文化、经济文化、消费者个体的影响,且因其影响导致消费者的体验与陷入程度各异。

互动式景观符号的产生,是由于旅游者沉浸在新的体验之中,消费者将自身参与经济(消费)过程的可能性视为自我表达和创造性成就的范畴[33]。因此,符号生产需要异于消费者日常文化活动(场所)存在和消费者投入其中和情感参与。互动式旅游景观供给市场之前需要生产场所与被激活的游客参与事件。尽管表述式景观符号与互动式景观符号生产之初是感知游客的需求,且最终流向的也是消费市场,其差异在于消费者是否参与生产。以信仰景观为例,大金塔寺建成且成为景洪总佛寺的寺院,总佛寺安排住持与僧人入住,本来是佛教场所。其坐落在告庄西双景景区内,成为旅游景观也是自然而然的。由于信仰的原因,佛寺里的人员不可能成为信仰景观的表演者,大金塔寺似乎只能以建筑景观出现在旅游当中,即表述式景观符号。然而,大金塔寺的部分信仰活动又对游客开放,使得游客通过参与体验,感知佛教文化。比如每周星期六的公开晩课;每日寺前广场的伍巴古达罗汉和象鼻财神的祭拜等。每周星期六公开晚课的最后环节是参与者手持烛灯至广场伍巴古达罗汉前进行点灯仪式,这个过程吸引了很多游客的注意和围观,且激起大家想参与的欲望。一如每日广场上的祭拜,游客的烧香、磕头、点灯不仅吸引了其他游客的注意,还把其他人引导至这些行为中。值得注意的是,告庄西双景内的大金塔寺信仰活动作为旅游景观,并非由某一单位构建,而是通过游客参与活动来实现,即既观看他者信仰活动形成的景观,也以自身的实践成为他人的景观。因此游客既是消费者也是生产者。

结 语

文化旅游通过把地域文化,甚至是世界性的文化聚集于一个区域内展示,使游客能以更少的花费和精力获得尽可能多的文化体验[34]。有学者提出,旅游公司根据游客从传播渠道获得的目的地信息为其营造虚假的文化幻象,促使消费者希望可以参与当地日常生活,根据个人喜好选择旅游吸引物[35-36]。因此,游客的主体性被激发,消费主体意识到通过消费活动可以建构自身的价值,且在消费中有意识地反抗,争夺消费的主导权[8]156。文章基于消费主体对于旅游景观的感知行为,发现旅游中真实性的讨论混淆了游客的感知真实性和有形与非物质文化遗产的存在真实性[37],研究表明旅游消费者通过目的地文化商品与自己的幻想协商[38],也就是说当我们在致力于讨论物品的真实性时,大多数游客并没有相关知识来辨别旅游商品的真伪,他们关注的是旅游过程中对于商品的真实体验。文章不否定被制造的文化符号的存在,也兼顾游客体验过程中产生的行为符号,依据旅游符号消费主体对于符号的参与建构程度,把旅游景观符号分为表述式景观符号和互动式景观符号。表述式景观符号的消费是信息传播过程,由旅游公司或旅游目的地生产景观符号,消费者接受符号,是一个“生产者编码-通过景观符号传递信息-消费者解码”的过程,且符号的生产与消费是两个环节,先生产符号,进而才有符号消费。互动式景观符号则与其不同,互动式景观符号的生产与消费并非绝对的分离,旅游景观在游客的互动过程中生成符号意义,且游客被激活参与景观符号构建,本身就是旅游景观的构成要素,因此,消费的过程也是生产的过程,消费与生产已然不再是分离的两个过程,把生产和消费过程结合起来才能更好地认识到文化旅游的互动式景观符号的消费与生产交织在一起的现象,符号意义正是在此过程不断生成与传递。

[参考文献]

[1] BAUMAN Z.Consuming Life[M].Cambridge: Polity Press,2007:100.

[2] 鲍德里亚.物体系[M]. 林志明,译. 上海:上海人民出版社,2019:213.

[3] KRASTEVA R,KIRYAKOVA-DINEVA T. Re-thinking the role of rural tourism:potentials for a sustainable transborder tourism in the Area BulgariaGreece[J]. European journal of sustainable development,2018,7(2):51-60.

[4] BARNEY J. Firm resources and sustained competitive advantage[J]. Journal of management,1991,17(1):99-120.

[5] SAINZ M A. (Re)Building an image for a city:is a landmark enough? bilbao and the guggenheim museum,10 years together[J]. Journal of applied social psychology,2012,42(1):100-132.

[6] 北京候鸟旅游景观规划设计院. 告庄西双景[J].城市环境设计,2009(10):174-175.

[7] WEI L H, YI J L,PO-HSUAN H. Creative experiences, memorability and revisit intention in creative tourism[J]. Current issues in tourism,2016,19(8):763-770.

[8] 鲍曼,梅.社会学之思[M].2版.李康,译.北京: 社会科学文献出版社,2010.

[9] TAN S K,LUH D B,KUNG S F. A taxon⁃omy of creative tourists in creative tourism[J].Tourism management,2014,42:248-259.

[10] 新华网.国庆来云南告庄西双景零距离感受傣泰文化[EB/OL].(2016-09-20)[2023-12-25].http://www.ynylxf.cn/NewsView.aspx?NewsID=181075.

[11] URRY J,LARSEN J. The tourist gaze 3.0[M]. London:Sage,2011:54.

[12] SMITH V. Hosts and guests[M]. Pennsylvania:University of Pennsylvania Press,1977:34.

[13] 霍尔 . 表征:文化表象与意指实践[M]. 徐亮,陆兴华,译 . 北京:商务印书馆,2003.

[14] BLIJ H J D,MURPHY A B.Human geography:Culture,society,and space[M].3 ed. Hoboken:Wiley,1986:142.

[15] 李旭旦 . 人文地理学[M]. 上海:中国大百科全书出版社,1984:223-224.

[16] 汤茂林. 文化景观的内涵及其研究进展[J]. 地理科学进展,2000(1):70-79.

[17] 景洪县地方志编纂委员会 . 景洪县志[M]. 昆明:云南人民出版社,2000:1072.

[18] 郑佳佳.哈尼梯田景观标识的人类学研究[D].昆明:云南大学,2018.

[19] 首都博物馆.高棉的微笑:柬埔寨吴哥文物与艺术[M].北京:北京美术摄影出版社,2015:92+44.

[20] RICHARDS G. Creativity and tourism:the state of art[J]. Annals of tourism research,2011,38(4):1225-1253.

[21] MACCANNELL D. Staged authenticity:arrangements of social space in tourist settings[J]. American journal of sociology,1973,79(3):589-603.

[22] WOOSNAM K M,ALESHINLOYE K D. Residents’ emotional solidarity with tourists:Explaining perceived impacts of a cultural heritage festival[J]. Journal of hospitality & tourism research,2018,42(4):587-605.

[23]HARVEY D.From managerialism to entrepreneurialism: the transformation in Urban Governance in Late Capitalism[J].Geografiska annaler,1989,71(1):3-17.

[24] DOUGLAS M,ISHERWOOD B. The world of goods[M]. New York:Routledge,2003.

[25] 巴特.神话:大众文化诠释[M].许蔷蔷,译.上海:上海人民出版社,1999:175-187.

[26] BAUDRILLARD J. Selected writings[M]. California:Stanford University Press,1998:25.

[27] WOOD R E. Ethnic Tourism, the State,and Cultural Change in Southeast Asia[J]. Annals of tourism research,1984,11(3):353-374.

[28] 张敦福. 从“消费异化”到消费者主体性:西方消费研究理论的变迁及其社会学反思[J]. 广东社会科学,2020(6):195-203.

[29] HALL M,ZEPPEL H. Cultural and Heritage Tourism:the New Grand Tour?[J].Historic Environment,1990(3/4):86-98.

[30] 鲍曼.全球化:人类的后果[M].郭国良,徐建华,译.北京:商务印书馆,2004:77.

[31] 马克思,恩格斯.马克思恩格斯选集:第2卷[M].北京:人民出版社,1972:96-97.

[32] 三浦展.第四消费时代[M]. 马奈,译.北京:东方出版社,2014:86.

[33] KNIGHT F H.The ethics of competition[J]. The quarterly journal of economics,1923,37(4):579-624.

[34] WEIDENFELD A, BUTLER R W,WILLIAMS A M. Clustering and compatibility between tourism attractions[J].International journal of tourism research,2010,12(1):1-16.

[35] GUNN C A.Tourism planning:basics,concepts,cases[M]. London:Routledge,1988:22-52.

[36] STONE L S,NYAUPANE G P. The tourist gaze:domestic versus international tourists[J]. Journal of travel research,2019,58(5):877-891.

[37] STEPCHENKOVA S,BELYAEVA V.The effect of authenticity orientation on existential authenticity and post-visitation intended behavior[J]. Journal of travel research,2021,60(2):401-416.

[38] GRAYSON K,MARTINEC R.Consumer perceptions of iconicity and indexicality and their influence on assessments of authentic market offerings[J]. Journal of consumer research,2004,31(2):296-312.

[责任编辑:廖玉彦]