“以人民为中心”思想的深刻内涵(下):立足中华文明的基本特点

人民的根本利益(续)

人民的根本利益体现在人民的生活里,其中最重要的就是养育孩子,照顾老人,“老吾老以及人之老,幼吾幼以及人之幼”,这构成了人民对于大同理想和美好生活向往的最基本内容。中国经济的高质量发展,必须以高水平的社会服务为保障,这是党的十八大以来,把教育、医疗、养老、住房等关乎人民生活的问题,作为工作重点的原因。

什么是最广大人民群众的根本利益?习近平同志指出,“治国之道,富民为始”,改善民生,必须消除贫困,共同富裕是社会主义的本质要求。

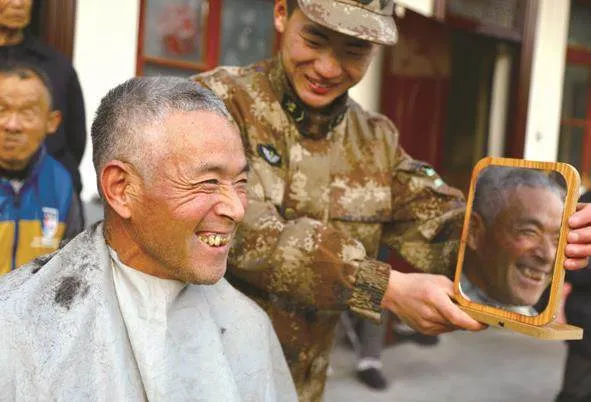

共产党人必须像普通人民群众那样生活,把人民群众的根本利益,当作自己的切身利益,才能体会到,解决亿万人的看病难、住房难、就业难、办事难等等问题是多么的迫切。到人民群众的生活中去,我们的工作才有了方向。

中国共产党既要办好国家“大事”,更要办好群众居民区的“小事”。在最近几十年,有半数的中国人从乡村生活进入人人相互依存的城市社区生活。市民需要组织起来,过上文明的市民公共生活。

在社区建设中,尤其关注“一老一幼”这个关键问题。没有社区的“大家”就没有“国家”。每个社区文明和谐,全国人民就团结、自豪。社区公共生活被歪风邪气主导,人民就分裂、就不信任政权,国家就虚弱。中国共产党9000万普通党员就在广大群众身边,感知每户社区居民的痛苦与抱怨,因此能够回应每户社区居民改善社区公共生活的要求。

第三层,全过程人民民主。

西方政府皆是有限责任政府。西方政治表面上也讲“为了人民”,但是,西方的选举政治,只有在选举的时候依靠选民,一旦当选,选民就会作废。西方有些政治家也“来自人民”,但总统退下来之后,或写书或做生意,不可能再到群众中去。

我们的政府对于人民的责任是无限的。毛泽东同志在著名的“窑洞对”里指出:只有让人民来监督政府,政府才不敢松懈。只有人人起来负责,才不会人亡政息。他指出fhcptFqdrqM6MibEQJBBnMam7yffBe2gPu0feSNXbss=党的“自我革命”机制的设置方向:重视民众监督和对人民负责。

中国共产党在革命年代,依靠人民群众是相对容易的,但是,在建立新中国成为执政党之后,如何坚持群众路线,则成为一个要面对的重要问题。当官做老爷、贪污腐化是中国几千年旧制度的痼疾,当代中国政治机制中也难免有类似的缺陷和风险。长期执政,导致执政集体逐渐丧失政治性、民主性,趋于行政化、官僚化,其表现是:蔑视小事、蔑视基层、蔑视协商,甚至不正眼看基层百姓,眼睛紧盯着顶头上司“专做表面功夫”,以至于走向奢侈腐化。

如何约束治理者,这是古今中外的难题。从西方历史看,两大“非民主”支柱支撑了今日的西式“民主”机制。第一是启蒙运动以来,源于中国考评体系的公务员系统;第二是源于罗马帝国的司法(相对)独立。这构成了西方的法条主义和程序的正义原则。

但是,法条主义有两个重大缺陷:第一,只讲程序正义,而诸如游说、公开行贿等皆为合法,为腐败披上了合法的外衣。第二,政府的责任只在程序范围内,根据程序的正义,政府可以拒绝人民的诉求。从这个意义上说,法条主义就是一种最为精致的官僚主义和形式主义。

与西方的官僚主义的形式民主不同,中国的全过程人民民主主要表现在三个方面:一是集中,就是要以制度和规矩管住治理者;一个是民主,就是政治协商,一切事情要与人民商量着办,人民是否接受、满意和拥护,是衡量政府工作的根本尺度。全过程民主,它对于人民诉求的回应是主动的、全天候的。

各级人民代表大会制度要求人、财、事三者透明公开,方便监督;基层政府办事时要说明为什么办这事,哪个领导/机构决策和主持,公开账目;第三方民意调查要在区县内部官员政绩评估中起重要作用。

人民代表大会在立法投票前要进行长期、认真、广泛的协商;人民政治协商会议则是党外精英与中国共产党进行协商的专门机构。前者在机制上凝聚共识、促进团结,后者在机制上强调差异。

广泛的协商民主原则上支持言论、出版、结社、宗教自由。然而,“大一统”要求明确这种政治自由的底线:不容挑战中国共产党领导中国的基本政治制度,不容以理念、宗教、族裔之名撕裂中华民族的“大一统”。

最关键的是,毛泽东同志所提出的“人人起来负责”。而这表现为重视党的基层组织,充分发挥每个党员的作用,让全体居民感到与党员为邻的幸运,让每个共产党员直接感到为人民服务的高尚和光荣。如此,党对“东西南北中”的全面领导,体现在9000万中国共产党党员身上。这种全过程的人民民主,就是“人人起来负责”。

习近平总书记指出:“中国共产党将坚持以人民为中心的发展思想,在宏阔的时空维度中思考民族复兴和人类进步的深刻命题,团结带领中国人民上下求索、锐意进取、创造更加美好的未来”。①

深入学习领会、贯彻落实以人民为中心的思想,一个关键就是要像总书记所要求的那样,使理论研究既有深邃的历史视野,也有宽阔的世界眼光,特别是要坚持马克思主义基本原理与中国具体实际相结合,与中华优秀传统文化相结合。

思想、理论用于解决特定历史时代的问题,必须从实践出发。没有实践的理论是空洞的,而没有理论的实践是盲目的。理论来源于对实践的观察、提炼、升华和总结,反过来决定能观察到的实践并指导未来的实践。

习近平新时代中国特色社会主义思想的基本特征,植根于中华文明深厚悠久的传统,在世界观、方法论方面的一个鲜明特点是强调“统”、“合”、“通”,尤其是在方法论上,更强调立足于分析基础之上的综合性、系统性,使马克思主义与中国人民的实践和中华文明的优秀成分结合起来,同时汲取西方哲学社会科学的精华,运用于解决中国自己的问题。

习近平高度重视改革的系统性、协调性、连续性,提出了“五位一体”、“四个全面”的战略思想;提出文化是有机统一的生命体的思想,在各个方面发展了系统论的科学思维。

放眼世界,习近平反复强调,我们要践行“共同、综合、合作”的世界观,要建立“共商、共建、共享的全球治理观”,要秉持“开放、融通、互利、共赢的合作观”,要树立“平等、互鉴、对话、包容的文明观”。他在国际场合反复强调这些基本范畴,是在向世界阐释一种“中国方法”,这种方法的核心就是综合、包容。

人民、阶级、阶层

在宏阔的时空维度中思考民族复兴和人类进步的深刻命题,首先必须研究的是:人民、阶级、阶层之间的关系是什么?

人民,这是中华文明中固有的范畴。而“阶级”(Class)则是近代以来,随着西方哲学社会科学在中国的传播而形成的外来词。从西文的角度看,“Class”首先是指一个集团、集体,然后才有级层的意思。马克思在采用“阶级”这一概念的时候首先采用了“社会利益集团”这一含义。他一再强调,讲无产阶级的团结、联合以及阶级意识、阶级主体性的形成。马克思主义的名言是“全世界无产者,联合起来”。

但是,将Class翻译成“阶级”,就强调了高低上下的意思,淡化了“集团”的本意,无形中淡化了“联合起来”的阶级集团、团结和主体意识。马克思主义在中国传播以来,许多先贤都曾经指出,将“Class”翻译为社会集团、社会集体更为恰当。

英文中还有一词“Stratum”,中文将之译为“阶层”。在西语里,“阶层”在表达社会的等级分离、对抗方面,显然要比“Class”强烈得多。

在长期的社会动荡与改造,在疾风暴雨式的阶级斗争进程中,在中文语境里,“阶级”、“阶层”这两个词的词义似乎颠倒过来了:“阶级”只是“分化”的代名词,“阶层”的含义比“阶级”更委婉些。这实际上在阶级团结、阶级联合的意义上,进一步淡化了阶级的本意。

马克思高度重视共同体问题,“共产主义”一词有强烈的人类命运共同体的含义。无产阶级的阶级意识中,包含着强烈的共同体意识。

习近平关于“人类命运共同体”的思想,是对马克思主义共同体思想的升华,我们认为,如果从集团、集体、联合的角度理解阶级,它与中华文明中的“人民”就是契合的,而与西方的“个人”、阶层是对立的。

那么,以“人民为中心”的“人民”概念是什么?与当代西方理论的基础概念“个人”(自由)是什么关系?这是理解“以人民为中心”理论的一个关键。

家庭与等级

中华文明共同体的基础是家庭,而西方文明最早的共同体是城邦,城邦的基础是“公共生活”,在古希腊,只有贵族和平民才有“公共生活”,而广大的奴隶不能参与公共生活,奴隶的活动属于“家政”领域,这表明两个问题:第一,城邦共同体的基础是等级分化;第二,家庭不是社会生活和政治生活的核心。

马克思认为,古希腊的共同体——城邦没有坚实的基础,这是因为从事经济和生产活动的奴隶并不构成城邦政治的基础,城邦的阶级斗争,所谓的“城邦民主”仅仅是在贵族与平民之间进行的,而广大的奴隶只是政治活动与所谓“公共生活”的消极的看客,城邦的经济与政治是分裂乃至对立的。

从这个角度看,中世纪的欧洲也不能说是一个共同体,由于基督教的分裂,不同的教派长期进行宗教战争;由于基督教与犹太教之间的长期矛盾,欧洲的犹太人长期被排斥于共同体之外。马克思的一系列重要著作,都深刻地思考了西方文明与共同体的关系问题。

由于植根于家庭这个最基本的共同体,所以,中国产生了“百姓”这样一个范畴。百姓是以户为基础的,秦汉“编户齐民”,“民”因编户而“齐”,以 “户”(血缘家庭 / 家族)而言同质。“民”亦称“百姓”。“百姓”一词表达出差异的存在,但百姓具有共同利益。尤为重要的是,政权是建立在家庭-百姓基础上的共同体,政权必须服从百姓的整体利益。

“民本”学说就是这种家庭共同体思想的放大。何以有政权,政权何以兴衰?其数千年不变的答案是:政权为百姓福祉而存在;“得民心者得天下,失民心者失天下”。“民心”指的是百姓整体对政权的信任。

在西学传统文献里,共同体本身就是异质的、分集团的,划分为严格政治等级的。有学者认为,古希腊的奴隶制类似印度的种姓制,这是雅利安文化的一贯传统;种姓之间的界限不能逾越,与其说文化是多元的,不如说文化之间是不能沟通的。

比较而言,在西方文明中,具有整体利益的“百姓”的范畴难以发生,“大多数人的总体利益、最大利益”,并非西方政治学追求的主要对象,以至于社会多元论自古至今是西方政治理论的基础。

马克思在《政治经济学批判(1857-1858年手稿)》中,把西方古代所有制形式界定为战争掠夺制度;由于种姓与奴隶制的作用,西方文化中难以产生文化交流与文明互鉴的思想,因为文化之不平等是建立在种姓与地位的不平等的基础之上的。于是,武力掠夺与征服,或者暴力本身,就成为文明交流交往的主要方式。

社会学家马克斯·韦伯认为,与建立在武士制度基础上的欧式社会等级制下的“封建”不同,中国“君臣父子”的政治逻辑源于家庭内部的伦理关系。“五伦八德”指“父子、兄弟、夫妇、君臣、朋友”的关系,即“父子有亲、长幼有序、夫妇有别、君臣有义、朋友有信”,概括为“孝、悌、忠、信、礼、义、廉、耻”这三层八个字。

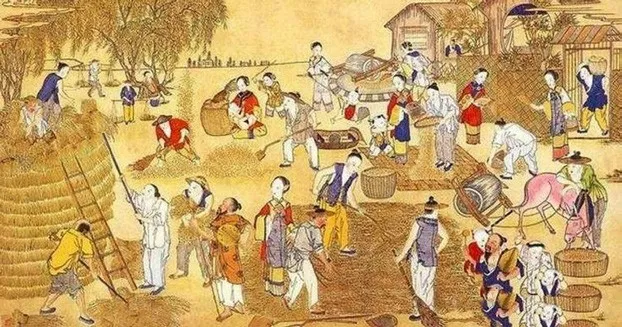

中国“封建”的实质是小农制度,而不是欧洲贵族采邑的封建制下的农奴制度。中国以家庭为生产单位的小生产,既包括农业,也包括商业和手工业,是中华文明的根基。马克思指出,正是这种小生产,造成了中国长期的经济繁荣,并且在近代以来,对西方的“社会化大生产”,产生了持续而有效的抵抗。

由古希腊的城邦到中世纪的城堡,再到近代以来的“城市”,西方文明的空间结构与其共同体的分离形式是对应的,地位低下的阶级总是处于“公共生活”的视野之外,因此也处于“社会公共空间”的视野之外。

而在中国历史上,中国的穷人与富人一般是共同居住在社区的,这是中国缺乏城乡分立、富人区与穷人区分立的空间现象的一个原因。自唐代以来,阿拉伯人就大规模地移民于中华,但他们被融入了本地社会共同体之中,没有形成异族人居住区和互相排斥的情况;更没有发生大规模的、旷日持久的宗教战争,这令明代来华的传教士如利玛窦感到震惊。他甚至认为,与宗教派别仇杀不断的欧洲比较,中华大地是离“天国”最近的地方。

小农的中国社会“阶层”呈“橄榄状”。“富不过三代”,由贫穷至中产以及由大富转回中产的转换几乎是常态。

中国的共同体立足于家庭,而家庭是一个互助的单位。在社会主义兴起于中国之前,思想界流行的是无政府主义——也就是互助主义。对青年时代的毛泽东影响最大的文章,既包括严复的《天演论》,其中讲了进化与竞争,也包括章太炎、刘师培等如《论种族革命与无政府革命之得失》这样的文章,这些文章所强调的不是竞争进化,而是互助进化;互助的思想,是中国革命思想中极为重要的组成部分。在新中国成立后的互助组、合作社,其实深深植根于中华文明的互助精神中。

小生产的私有制,当然是顽固的私有制。但是,马克思所提出的公有制,是对私有制的“扬弃”。马克思指出,那种简单地消灭财产的所谓“公有制”本身,就是退回到愚昧。他认为,比起西方历史上的所有制形式,“亚细亚所有制”形式,在组织联合起来的劳动方面,具有天然的优势,因此,是天然的共同体。

马克思的阶级斗争理论,指引了中国驱逐外来侵略者和推翻腐朽政权的社会革命,让中国“站起来”。但中国共产党也认识到中国社会“阶级划分”的复杂性和弹性,认识到“统一战线”是取得中国革命胜利“三大法宝”之一。所以毛泽东说“全国人民的大团结,是我们事业取得胜利的保证”。依照“推翻三座大山”任务的政治立场,就有了“官僚买办资产阶级”和“民族资产阶级”的划分,前者是敌,后者是友。所谓敌人,是中华民族与中国人民的对立面。从这个意义上说,中国共产党不仅是中国无产阶级的先锋队,也是中华民族的先锋队,代表着中国人民的根本利益。

人民、阶级、共同体

建国之初,毛泽东主席根据马克思主义理论,提出了新中国的国家体制,即:工人阶级领导、工农联盟为基础的人民共和国。中华人民共和国的国旗,是四颗象征工人、农民、小资产阶级和民族资产阶级的小五角星,围绕象征中国共产党的大五角星。党的工作目标是“人民共和国”全体人民的整体利益、根本利益;党以其先进性成为引领和组织各阶层人民走向进步的核心力量。

总起来说,由于西方共同体的基础在于阶层、阶级的分立,因此,西方文明的发展更加强调生存竞争与斗争,这种生存竞争、文明竞争进一步发展为“物竞天择、适者生存”的法则。换言之,人类群体与大自然相处的奋斗结果,不断塑造群体与群体之间竞争的关系;群体与群体之间的竞争关系,又决定着、塑造着共同体的兴衰成败,此起彼伏。因此,人类的社会史就是一部为“竞争”而“合群”的历史,“内斗”驱动“外斗”,并由内卷而走向扩张。

在西方文明中,生存竞争、种族是第一位的。在中华文明中,群体与合群是第一位的,竞争是保护发展群体的手段之一,合作、互助、包容、统一乃是合群、保种的另一个手段。所以马克思说,“亚细亚所有制”形式是以共同体为前提与条件的,而西方古代所有制形式是以掠夺与战争为前提条件的。把共同体而不是竞争作为前提与目的,这是中华文明与马克思主义的一个重要契合点。

中华文明共同体的基础是家庭,而家庭的目的在于互助,家庭规定了“养小送死”,规定了“老吾老以及人之老,幼吾幼以及人之幼”的大同理想,遂有“人民”为最高共同体的追求。

在实现中华民族伟大复兴的新时代,“人民”指的是无论贫富贵贱的中华“大家庭”。“大家庭”鼓励个人自由创造、合法致富;共同扶老携幼、扶危济困。在新的历史条件下,中国共产党正视阶层差别、支持社会层级流动,鼓励创新创业,更重要的是把共同富裕视为中国特色社会主义的本质要求。“新时代中国特色社会主义”是在中国发明创造的中国理论。中国建立人类命运共同体的思想,具有更为强大的人类历史演进动力。

共同体与资本

资本主义强调资本利润利益最大化,社会主义强调社会团结的核心地位。

中国很早就有市场经济。市场经济本身不是资本主义,在西方资本主义扩张之前,中国是世界上最大的市场经济。中国一直认为,要使市场得以健康发展,而不至于造成严重的市场垄断与贫富分化,就必须使市场成为社会共同体发展的手段,而不是目的。

市场是手段,而共同体才是目的。早在2700年前,中华帝国就创造和普及了“常平仓”(国家粮仓)制度,丰年“籴”,简年“粜”,不许粮价被自发市场机制专断。设立国家粮仓为的是“社稷”,即社会团结,为聚城邦百姓于守望相助的“国家”。两千多年前的儒家就提出了而今举世闻名的“大同”理想:货力为己的“小康”,终将被货力为公的“大同”取代。为抵抗商品市场发达导致的通货膨胀和流民遍地,宋朝强调社区集体自助,建设以社区公田为经济基础的宗族祠堂和村规民约,即“为往圣继绝学,为万世开太平”的维护社会利益思想。中国“民本”思想以百姓整体福祉为立国之本,当然属于社会主义范畴。根据这样的传统,孙中山提出了“土地涨价归公”和“耕者有其田”的政策思想。

习近平治国理政思想,深深嵌入了当代中国的治理体系之中。特别是关乎“民生”的四大基本领域,即教育、医疗、住房、养老,与市场机制渐行渐远,均属“公共政策”范畴。在资本利润主导的当代世界,社会利益与资本利润孰轻孰重的不同认识,区分了真正的“社会主义”与“资本主义”。

习近平同志“以人民为中心”的思想,让中国社会叙事回归以中华民族为本体的新整体论。“站起来、富起来、强起来”是中国共产党人以中国为本的崭新历史观,也是崭新的世界观,是对新时代中国和新时代世界之间关系的认识。

竞争与大一统

西方的共同体以阶层、阶级为基础,按照这样的思路和发展方式,是竞争推动了群体的强弱发展。竞争导致了西方社会漫长的宗教、种族、民族、国家、资本混战。

无限的竞争与共同体之间的团结,两者间没有必然联系,基于这样的觉悟,康德(1724—1804)开始思考共同体与竞争的关系问题。他发表了著名的《永久和平论》,称世界的永久和平需要统一的世界政府。

第二次世界大战后,原中等强国被超级大国取代。但随着国家间竞争愈演愈烈,在超级大国压力下,地理区域内国家间的大联合也应运而生。欧洲各国建立了“欧洲联盟”,并向“欧罗巴合众国”(United States of Europe)方向迈进。但是,今天的“欧盟”虽经济联系紧密、文明优越感犹存,却几无文化、文明包容性。而“东盟”(ASEAN)有极大包容性,但经济政治软弱松散。而今西方发达国家(美、英、法、德、西班牙、意大利等)所面临的严重问题不仅是“文明冲突”,而且都有“族裔”问题。所谓“nation-building”其实就是“nation”(国家)内聚力强弱的问题,从这个意义上说,把竞争作为前提,以阶层和阶级分化为基础的共同体逻辑,几乎是不成立的。

从人类文明发展的角度看,14亿人的大一统既是人类文明的杰出代表,也是人类文明发展的奇迹。从苦寒北地到酷热南疆,东起海岸平原、西至世界屋脊,中国辽阔的国土上聚集了语言和民俗民风差异极大的世界第一大人口集群,长期生活在统一政权之下。

何来大一统之“大”?有容乃大。中国的“有容”不是僵硬法律意义上的“联邦制”或“单一制”,而是以大一统为基本原则的,因时、因地、因事制宜的弹性和韧性,经常表现为“一国多制”。团结包容与无限竞争,这也造就了中国政治与西方政治的重要区别。

西方“政党政治”的基本特征是“分”、是竞争,而非“合”、团结。

尽管中国经济是竞争最充分的市场经济,世界上几乎没人认为当代中国政治是西方意义上的“政党政治”。在西方,政党立足于等级传统,是近代阶级、阶层竞争的工具,而在中国,政治合法性的第一个来源,是统一与团结。维护和恢复同心圆“大一统”,这是自古以来中国各“派”的奋斗目标。三千年来,没什么比“大一统”更珍贵。

由于中国社会鼓励“合”而非“分”,中国有“大一统”这人民的根本利益要维护,中国共产党不是西方意义上的“party”,而是全中国人民大团结的主心骨。

习近平同志指出:“‘第二个结合’让我们掌握了思想和文化主动,并有力作用于道路、理论和制度。从这个角度看,我们党开创的人民代表大会制度、政治协商制度,与中华文明的民本思想,天下共治理念,‘共和’、‘商量’的施政传统,‘兼容并包、求同存异’的政治智慧都有深刻关联。我国没有搞联邦制、邦联制,确立了单一制国家形式,实行民族区域自治制度,就是顺应向内凝聚、多元一体的中华民族发展大趋势,承继九州共贯、六合同风、四海一家的中国文化大一统传统。”①

中华文明树大根深。21世纪的中国汲取了近现代灿烂的西方文明、马克思的杰出思想、20世纪苏联实践的显著成就;但中国是以三千年“大一统”文明继承者的身份重新崛起的,这使得独立的古老文明进入了一个新时期,在五千年人类文明史上续写新的篇章。

习近平总书记指出:“江山就是人民,人民就是江山,打江山、守江山,守的是人民的心”。

“我们要坚持以百姓心为心”,这是对中华文明发展史和人类文明发展史高屋建瓴的深刻总结。

(编辑 季节)

① 习近平谈治国理政,第四卷,第426-427页。

① 习近平:在文化传承发展座谈会上的讲话(2023年6月2日)。