诺彦乌拉M6墓室出土织物主题重思

摘 要:诺彦乌拉M6墓室中出土一件装饰有人物与鸟状生物对抗场面的织物,中外学界对该主题尚没有准确的定论。文章通过梳理该织物上装饰细节中的希腊化与汉地元素的特点,判断其基础主题为西方流行的“阿里马斯佩恩人与狮鹫”的传说,但其中狮鹫的形象被汉代的凤鸟取代。这可能是因为它的制作者是进入匈奴地区的汉地工匠,因不熟悉西方传说,导致了东西方流行的有翼神兽图像的混淆。而这一巧合则成为匈奴地区吸纳中西文明的见证。

关键词:诺彦乌拉;匈奴;阿里马斯佩恩人;狮鹫;凤鸟

DOI:10.20005/j.cnki.issn.1674-8697.2024.17.026

0 前言

诺彦乌拉巨冢是具有代表性的匈奴墓葬,其所处年代横跨公元前1世纪至公元1世纪,其丰富的出土文物成为当时匈奴人的文化与对外关系等社会图景的缩影。其中M6墓室的年代大约在公元1世纪前期,墓中出土了大量紫色染色,以人物、动物和植物为内容的织物。

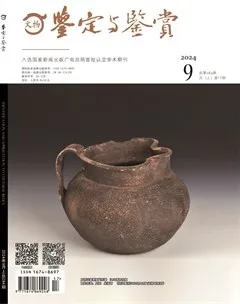

其中,有一件以“人兽对抗”(图1)为主题的帷幔尚未获得国内学界的足够关注,关于它的英文研究也屈指可数。卡米拉·特列维尔在(Camilla Trever)《1924—1925年蒙古北部的发掘》[Excavations in Northern Mongolia (1924—1925)]考古报告中,将人物视为战士,将右侧生物认定为“鸟”①。赫尔文·谢弗在(Herwin Scharfer)《北蒙古国的希腊化织物》(Hellenistic Textiles in Northern Mongolia)中,对这件织物进行了专题研究。认为其这一主题最早可以追溯至“阿里马斯佩恩人与狮鹫”②的传说,因循着古罗马的图像传统,将其描述为“丘比特裸童与狮鹫”。不仅详细分析了它的希腊化特点,还考虑到当时叙利亚的紫色染色工业的重要性,整个系列的织物都是紫色染色的事实,以及汉匈之间的政治情况,推测这件织物的传播路线是由中国人通过商业渠道从罗马帝国的东方前哨站贸易得来,后作为礼物赠予匈奴③。鲁金科在《匈奴文化与诺彦乌拉巨冢》中将这一主题描述为“小战士与鹰”,认为其风格“能在公元前一千纪后半期的希腊和波斯艺术中找到相似的内容”④,但“没有十足的把握肯定它们就是希腊-巴克特里亚或者希腊文明的产物”⑤。

前人研究的观点有一些疏漏之处。在判断织物的主题时,三位学者的回答莫衷一是。通过观察画面内容可知:人与生物处于对抗关系中。人物一手持三叉戟,一手持盾牌,呈进攻状;鸟形生物,伸展翅膀,伸长脖子,张开鸟喙,尾部羽毛和头部长翎被拉长,暗示它并不是一只普通的草原动物。在匈奴铸造的青铜器中,普遍的鹰类造型应为圆滑的头部、紧闭的鸟喙、瞪圆的眼睛。此外,从人与生物的关系中判断,作为权力象征的出土于战国时期鄂尔多斯地区的《鹰顶金冠》和金代的《文姬归汉图》中马队最后一人手上停着的猎鹰,都暗示了鹰于匈奴人而言,既是图腾,也是狩猎时的帮手,二者之间通常是崇拜、和谐的关系,而不是像织物中呈现的那样,是相互对抗的。因此,简单地将生物描述成鹰或者鸟是不严谨的。而谢弗的“格里芬”论也难自圆其说。因为狮鹫通常拥有狮子的后腿和尾巴,长有似驴的长耳⑥。但这件织物中的生物并不具备这两项特征。在对织物来源的分析方面,前人已经达成了织物图案是希腊化风格的共识,在此基础上产生了谢弗的叙利亚来源说和鲁金科的匈奴境内乌孙工匠说。两位学者都将关注点放在了这件织物风格来源的匈奴以西地区,却忽视这件织物图案样式中的中国影响。

笔者认为,之前学者对这件织物中生物种类判断的不准确,导致了他们在推测织物来源时的失误。本文对谢弗将这件织物的基础主题确定为希腊化地区流行的“阿里马斯佩恩人与狮鹫”传说的观点表示认同,但是主张织物上的鸟状生物更符合中国汉代艺术中的“凤鸟”形象,而非狮鹫。因此,下面笔者将对这件织物上的希腊化特点、“阿里马斯佩恩人与狮鹫”的传说在西亚以及希腊地区的流行情况、汉代的凤鸟形象进入匈奴地区的可能性进行梳理,以期证ilWzWHGUn9CoptDmz9UAsIwarLEd6ex/gE3BMN1XbSc=明本文的基本观点。

1 织物装饰的西方特征

这件织物有着显著的希腊与西亚特征。鲁金科对这条织物装饰来源的判断是准确的:“织物上的所有装饰纹样都能在公元前一千纪后半期的希腊和波斯艺术中找到相似的内容。”⑦确实可以从这件织物中找到在希腊、西亚艺术中的对应样式。例如,填充人物与动物间的弧形线条,属于希腊时代后期三种透视螺旋线的风格之一,与这件陶瓶(图2)上螺旋线的处理方法相呼应⑧;人物身下对称的石榴纹,在轮廓上与李格尔描述的“源于美索不达米亚的石榴饰:通常是一个圆圈以三片小叶加冠”⑨的样式相符(图3)。

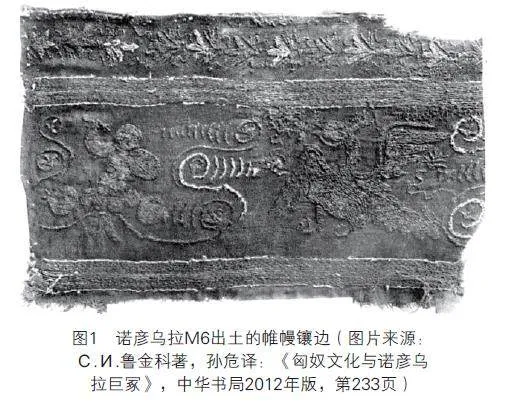

值得注意的是,人物的战斗姿态受到了希腊瓶画中宙斯姿态(图4)的影响。在该希腊瓶画中,宙斯身体前倾,伸直的一手上停着一只鹰,屈臂上抬的手上拿着闪电,闪电呈现前后三开衩的样式。但是,考虑到这件希腊瓶画的时期为公元前5世纪,距离M6墓葬的时间早了许多,以及特列维尔对诺彦乌拉巨冢中物品来源的分类:一是来自中国;二是当地的工匠;三是受到希腊文化浸染的巴克特里亚上层社会和帕提亚伊朗的文化⑩。因此需要寻找在时间上更接近公元1世纪初,在地理上更接近西亚地区的图像。图5、图6中的这两块硬币就是宙斯形象传播至西亚地区的典型。金币与银币的时间分别为公元前250年和公元前150年左右;金币的浮雕属于巴克特里亚的国王狄奥多特二世,银币的浮雕属于希腊-巴克特里亚和后来的印度-希腊国王米南德一世;金币背面的形象继承了希腊瓶画中宙斯的姿态,但本该停在手上的鹰落到了地上;银币背面的战神雅典娜也明显受到宙斯姿态的影响,从常见的正面像站姿转变为侧身攻击状,武器也从长矛变成了前后多开衩的兵器,伸直向前的手臂拿着盾牌,盾牌长至足以覆盖整个手臂。对比在诺彦乌拉M6墓室中出土的织物,可知其中人物上半身的样式沿袭了西亚希腊化地区的宙斯姿态,其手上拿着的三开衩的兵器样式是宙斯闪电的变体,盖过手臂的盾牌安置方式亦受到雅典娜形象的影响。

上述图像见证了宙斯姿态在希腊化地区的传播与流变,并进一步影响了这件织物上人物的战斗姿态。

2 “阿里马斯佩恩人与狮鹫”的图像与文本在希腊化地区的传播

上述影响了织物中小战士形象的人物姿态都有希腊化地区图像传统的渊源。对其主题的判断可以以“人与有翼神怪争斗”、在希腊化地区广为流行为线索,并基于谢弗的判断,初步将其视为“阿里马斯佩恩人与狮鹫”的传说。

这一故事的图像传统,在流传的时间长度与地域广度方面,比其文本更久远、广泛。早在公元前1000年以前,在黑海以南的塞浦路斯群岛就出现了以“阿里马斯佩恩人与狮鹫”k传说为主题的图像。岛屿向南,在西亚大陆上,亚述王朝也存在人与狮鹫对抗的主题。在这件尼姆鲁德王宫驻地遗址出土的“男性猎杀狮鹫”象牙浮雕(图7)中,狮鹫张着嘴,头部有两根卷曲的翎毛,呈回头的姿势。为适应饰板形状,它的前腿与后腿沿两条边站立。人物手持长剑,直击狮鹫嘴部。有趣的是,工匠为这只狮鹫穿上了人类的衣服。这种为未知神兽着衣的做法,像是将其视为宠物,通过图像将其击败,体现人类对自身能够征服猛兽的骄傲。而狮鹫回首、人类持长器械从口部攻击猛兽的图像样式也在《亚述巴尼拔猎狮浮雕》(图8)中被继承。“猎狮在这个阶段是仪式性的、表演性的,成为一种非常典型又很有趣的亚述王室皇家的娱乐活动……狮子都是圈养的狮子,专门在王要狩猎的时候,从笼子里放出来。”l在这块浮雕中,王用长矛击狮口,一手轻松抓住狮尾。这些情节体现的是亚述王通过猎杀百兽之王,以彰显王权。

上段所论述的距离诺彦乌拉巨冢几百年之久的亚述王朝的图像并非毫无意义,因为其直接影响了黑海以北的斯基泰艺术中“阿里马斯佩恩人与狮鹫”的图像呈现。在斯基泰艺术早期(公元前7世纪到公元前6世纪初期),它进一步与近东艺术融合,具有许多西亚的亚述风格因素m。在黑海以东的斯基泰遗址克勒梅斯(Kelermes)出土的,年代为公元前650—前620年的镜背(图9),分别描绘了动物争斗、神怪等不同的八个主题图像。在镜背的局部中,狮鹫张嘴、扭头,头部有两根弯曲的翎毛,尾巴被人拉扯住,前后腿沿着边框安置的艺术处理手法,与亚述尼姆鲁德王宫遗址出土的,被攻击的狮鹫与狮子的姿态基本呼应。这些特征都印证了亚述风格对斯基泰早期艺术风格影响。

随着公元前6世纪希腊在黑海沿岸的殖民n,这一图像与传说出现在希腊文本中,并在黑海以西流行。最早可以追溯至公元前675年,阿里斯提阿斯远游中亚,为希腊带来了阿里马斯佩恩人的传说,但该文本现已遗失。现存记录有公元前470年希罗多德在《历史》中提到:“欧罗巴北部那里有比任何其它地方都要多得多的黄金。有人说是叫作阿里马斯波伊的独眼族从格律普斯那里偷来的。”o还有公元77年普林尼《自然史》中说:“阿里马斯佩恩人……总是与狮鹫争夺黄金”p。可见这一主题在公元前这七百年间在地中海一带的流行,断断续续都有对它的记录。其对应的图像也继承了斯基泰镜背中的诸多特点。在这两件年代为公元前4世纪中叶的古希腊陶瓶(图10、图11)上,前者的画面构图布局与斯基泰镜背相似,画面左侧同为裸体人物,右侧人物因受狮鹫进攻,呈逃跑姿态,虽身着衣物,但其腿部用短小线条的处理方式与斯基泰镜背中人物身体的处理方式相似;后一陶瓶上,人物手持长矛与盾牌,盾牌宽大至盖过整只手臂,其姿态基本继承前者,虽全副武装,但后倾的姿态仍可见其畏惧。

以“阿里马斯佩恩人与狮鹫”的传说为主题的图像,带着地域风格在整个希腊与西亚地区传播、交流,绵延千年。可能为了适应在有限空间内的装饰需要,也可能是对图像传统的继承,二者在希腊化地区的图像中一直处于近身战斗的状态。但人物与狮鹫的关系从最开始的人占有绝对优势,转变为希腊瓶画中人对狮鹫力量的恐惧。

3 汉地凤鸟形象的融入

这件织物的主题可以被认为是“阿里马斯佩恩人与狮鹫”的传说,基本可归因于公元前两个世纪匈奴人作为游牧民族在中亚草原盛极一时的影响力。

自公元前2世纪开始,“匈奴人对中亚地区(即西域,中国历史记载中的西部地区)的政治和经济的控制权,远达塔里木盆地以及更远的地方”q,使他们能够轻松地越过阿尔泰山脉直接与“草原之路”上宽广平坦的西部草原地区产生联系。虽然在公元前1世纪中期,汉朝与乌孙形成的“兄弟式”关系,打破了匈奴政权对西域的控制r,但其在将近两个世纪的时间内能够拥有沟通西部草原的影响力,也为“阿里马斯佩恩人与狮鹫”主题的传入提供了充足的时间与地理可能性。

并且,学者根据M6墓冢中带有铭文的,大约是公元前2年左右的漆耳杯,判定该墓冢可能属于乌珠留单于,他死于公元13年s。因此,该墓室中出土的物品,时间应该至少早于公元13年。此时中原地区正值王莽时期。在西汉末年与王莽时期,汉地与匈奴之间的势力此消彼长,中原王朝的实力不足以限制匈奴在“草原之路”上与西方的交流。因此,如果仅如谢弗所持的观点那样,认为汉朝在政治上阻碍了匈奴与西方世界的联系t,以及根据织物紫色染色的特点,判断这件织物产自叙利亚,其由汉朝在与西方的贸易购入,作为礼物赠予匈奴是不准确的。因为匈奴人与西方的交流在地理空间上比汉朝更容易。并且,该织物的原料为羊毛,匈奴作为游牧民族本身生产此类面料。而紫色染色的工艺在西汉的地区已流行,在马王堆3号汉墓出土的《车马仪仗图》中,最上面一行行首的男子身穿朱领白袖黑紫色长袍u;偃师辛村新莽墓壁画《宴饮图》中,左下方三位女子中的正中一人身着紫色宽袖翻领上衣v。并且,对希腊化地区的工匠而言,“阿里马斯佩恩人与狮鹫”的主题源远流长,且一直保有生命力,其在狮鹫造型的描绘上应不会粗心至让它完全不具备任何狮子的特征。

为此,在判断这件织物上的生物时,以特列维尔归纳的墓冢中物品的三个来源地为依据,需要向中国寻找这一形象的来源。根据其修长的颈部、单束细长的头部翎毛和宽大的尾部羽毛推测,它可能是汉代流行“凤鸟”图像。

汉朝工匠进入匈奴地区,一方面是由于匈奴进攻、侵占汉朝土地,一方面则是跟随汉匈的和亲行列进入匈奴地区。汉朝与匈奴在边境地区的冲突在公元前200年不断。例如,公元前166年冬,匈奴侵入汉朝西部、北部边境长达几个月,掠夺的同时也发动进攻w;汉景帝统治时期,北部燕地和雁门郡不断遭到匈奴攻劫,二者后通过和平协定,在边境地区建立市场,以缓解边境冲突x。汉匈虽在军事上的针锋相对,但在经贸技术上相互交流,让凤鸟形象有机会进入匈奴地区。

对比诺彦乌拉织物上的生物与汉代的凤鸟图像,会发现二者在造型上的相似之处。西汉时期出土的凤鸟玉器通常在造型上有的张着喙,有的则紧闭着,头部皆有一束独立的翎毛,脖子细长,尾部羽毛宽且长,在末端向上卷起。画像石中的凤鸟(图12)亦有上述特征,且它们常伸展双翅,鸟爪线条清晰。而关于汉代“人与凤鸟对抗”的相关主题常是“人射凤鸟”,其图像代表有南阳汉画像石中的“射鸟”图(图13)。二者不像希腊化世界中那样处于近身搏斗的状态,而是在有限的石砖范围内,对凤鸟进行稍远距离的进攻。这种差异可能是使用武器的不同导致的:长矛是近身攻击时使用的武器,而弓箭则常用以远程攻击。在汉代,“人射凤鸟”与社会上普遍流行的升仙思想相关,因为凤鸟口中衔着长生仙药,将其射下便是获取长生的方法y。

凤鸟形象的在这件织物上的融入,使其偏离了希腊化地区流行的“阿里马斯佩恩人与狮鹫”的主题。这些来自汉地的工匠因不熟悉这一西方主题的具体内容,只是意识到这是一只与人对抗的有翼神兽,于是就用他们本身熟悉的凤鸟形象和人与凤鸟的位置关系对狮鹫进行了替换,造成了主题与母题的分离。

4 结论

综上所述,本文主要讨论了诺彦乌拉M6墓室中出土的织物主题,确切而言应该是“阿里马斯佩恩人”与“凤鸟”。它基于希腊化地区非常流行的“阿里马斯佩恩人与狮鹫”的传说,在人物形象上,继承了巴克特里亚地区受希腊瓶画中宙斯姿态影响的雅典娜形象;在神怪的造型上,则延续了中国汉代流行的凤鸟形象的传统。制作者可能是匈奴境内的汉人工匠,他并不熟悉“阿里马斯佩恩人与狮鹫”这一西方主题,但又因汉地也有相似的“人射凤鸟”这类人与有翼神兽对抗的图像传统,于是就将狮鹫替换成了汉地常见的凤鸟,造成了原本的主题与母题的分离。但中西方两个重要主题与神兽形象在这件织物上的交融,体现的正是匈奴地区在中西文化的交流中,不断接纳外来主题,却因匈奴本身没有文字,不熟悉其文本内容,也不需要让图像服务于特定文化、象征目的而造成了传播过程中的误读,导致了相似图像间的混淆与嫁接。总体而言,这件织物是东西方文明在匈奴地区汇聚的见证。

注释

①TREVER C.Excavations in Northern Mongolia(1924—1925)[M].Leningrad:J.Fedorov Printing House,1932:30.

②SCHAEFER H.Hellenistic Textiles in Northern Mongolia[J].American Journal of Archaeology,1943,47(3):269.

③SCHAEFER H.Hellenistic Textiles in Northern Mongolia[J].American Journal of Archaeology,1943,47(3):276,277.

④⑦С.И.鲁金科.匈奴文化与诺彦乌拉巨冢[M].孙危,译.北京:中华书局,2012:125.

⑤С.И.鲁金科.匈奴文化与诺彦乌拉巨冢[M].孙危,译.北京:中华书局,2012:126.

⑥BLACK J,GREEN A,RICKARDS T.Gods,Demons and symbols of ancient Mesopotamia[M].London:The British Museum Press,1992:99,101.

⑧SCHAEFER H.Hellenistic Textiles in Northern Mongolia[J].American Journal of Archaeology,1943,47(3):272.

⑨李格尔.风格问题:装饰历史的基础[M].邵宏,译.杭州:中国美术学院出版社,2016:95.

⑩TREVER C.Excavations in North Mongolia(1924-1925)[M].Leningrad:J.Fedorov Printing House,1932:13.

kMurray A S,Smith A H,Walters H B.Excavation in Cyprus [M].London:Trustees of the British Museum,1900:31.

l贾妍.亚述猎狮浮雕:王权的象征[J/OL].博物馆观看之道·世界篇,2020[2022-11-17].http://ny.zdline.cn/mobile/audioText/?artId= 83073&sm=app&giver=1505567&shareType=presented&code=001MJAml28UC0e4WaJll2STny23MJAmS&state=STATE#/.

mn杨建华,邵会秋,潘玲.欧亚草原东部的金属之路:丝绸之路与匈奴联盟的孕育过程[M].上海:上海古籍出版社,2017:277.

o希罗多德.历史[M].王以铸,译.北京:商务印书馆,2009:286.

pMayor A,Heaney M.Griffin and Animaspeams[J],Folklore,104(1-2),1993:42,43.

q狄宇宙.古代中国与其强邻:东亚历史上游牧力量的兴起[M].贺严,高书文,译.北京:中国社会科学出版社,2010:225.

r狄宇宙.古代中国与其强邻:东亚历史上游牧力量的兴起[M].贺严,高书文,译.北京:中国社会科学出版社,2010:226,227.

s狄宇宙.古代中国与其强邻:东亚历史上游牧力量的兴起[M].贺严,高书文,译.北京:中国社会科学出版社,2010:24.

tSchaefer H.Hellenistic Textiles in Northern Mongolia[J].American Journal of Archaeology,1943,47(3):275.

u湖南省博物馆,湖南省文物考古研究所.长沙马王堆二、三号汉墓 :田野考古发掘报告.第1卷[M].北京:文物出版社,2004:110.

v黄明兰,郭引强.洛阳汉墓壁画[M].北京:文物出版社,1996:122.

w狄宇宙.古代中国与其强邻:东亚历史上游牧力量的兴起[M].贺严,高书文,译.北京:中国社会科学出版社,2010:227,228.

x狄宇宙.古代中国与其强邻:东亚历史上游牧力量的兴起[M].贺严,高书文,译.北京:中国社会科学出版社,2010:228.

y田丹.汉画像石中的凤鸟图像研究[D].西安:陕西师范大学,2009:41.