秩序与重构

摘 要:敦煌莫高窟始建于十六国前秦,历经隋、唐、五代、西夏、元等,经过千年的兴建与修缮。莫高窟以其独特的艺术表现、博大精深的文化内涵、时空交错的建筑魅力和取之不尽的艺术源泉,展现出独特的艺术文化价值。通过探寻敦煌莫高窟的建筑营造形制,对石窟形制的种类、嬗变与空间布局的演化分析,纵向分析各个时期莫高窟建筑营造形制的美学特征及其影响因素,将史料与分析结果整合,对莫高窟内石窟建筑形制与美学特征加以总结。

关键词:敦煌莫高窟;石窟建筑形制;美学特征

注:本文系宁夏回族自治区高水平本科建设项目“宁夏特色文化创意产品协同育人实践项目”阶段性成果。

石窟建筑形制是建筑艺术的重要组成部分。在古丝绸之路这条连通东西方经济,传播文化并加强文化交流的道路上,敦煌成为关键枢纽。莫高窟的建筑形制体现了东西方建筑的融会贯通,具有历史性、传承性等特点,更表现出鬼斧神工般的建造手法与工匠精神。

一、莫高窟各石窟形制概述

莫高窟自考古开发以来至今共发现735窟,因其跨越时间长、历经朝代多、保存完整,同时又经由历朝历代不断修筑与完善,建筑营造形制保存完好,具有极高的历史考古价值。石窟的使用功能丰富,通常可以划分为以下七种类型:僧房窟、瘗窟、影窟、禅窟、讲堂窟、仓储窟和礼拜窟[1]。

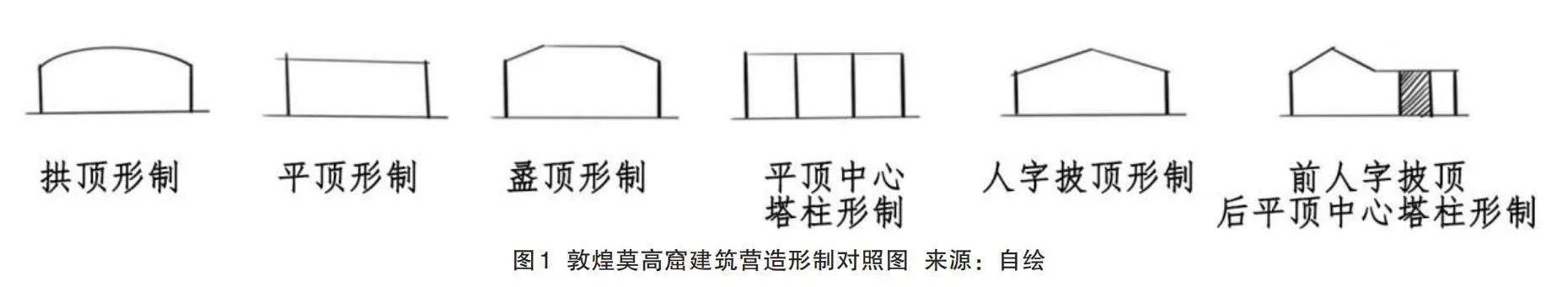

禅窟是供僧人禅修的洞窟,这一类的洞窟主要是经由印度的毗诃罗窟传入,经时代发展变化并与当地环境结合而逐步形成的。一种禅窟中部为敞开的过道,左右为规则排列的一梁穿的四隔间形式,屋顶为平顶,墙面无装饰壁画,顶面无装饰元素,隔间之间无窗无光,主采光为天光,仅可容纳一僧徒。此种形制适用于小乘佛教的一种修行方式,即坐禅。还有一种形制的禅窟以窟内无灶、烟道、用火痕迹等特征,石窟内部在开凿面上涂刷草泥与掺入麦秆的砂,开凿面裸露石体上的砾石,有多室与单室之分。中心塔柱窟又被称为庙塔窟,是早期流行的主要洞窟形制。其来源于印度支提窟,自北魏至晚唐其形制由兴转衰,表现为由繁复到简化的过程。北魏至西魏时期,洞窟平面为纵长方形,前部为人字披顶浮塑仿木结构的檩、椽等这样的形制在晚唐时逐渐殿堂化,后部平顶并在中央立方形塔柱,墙壁与塔柱间距离等宽,塔柱四面皆立佛像,其用途则是让修行者绕塔观像与礼佛活动。殿堂窟又称中心佛坛窟、佛殿窟,其作为修行者礼佛的场所,形制受到中国传统殿堂建筑影响,内部空间为平面方形,顶面为覆斗顶,窟顶四角常有稍凹进之弧面。窟中心稍后砌佛坛,上塑佛像,坛四周与四壁之间保持距离,可作通道,除出入处有洞口外无透光处,但入窟内却不觉其闭塞狭窄,主要因其顶部处理及空间挑高所致。涅槃窟一般为横向长方形石窟,窟内以涅槃像为主,顶部为覆斗顶,该形制因涅槃像而得名。廪窟用于储藏物品,窟内四壁上方开窗用以通风,顶部为木质坡屋顶,内部空间大。瘗窟多用于掩埋僧人尸骨。面积小,形无定制,整体制作较粗糙。

综上,莫高窟石窟形制应用涵盖僧徒的自我修行、礼佛、日常生活物资的存储等方面,而在石窟的修筑及装饰中也不难看出石窟中的佛身造像与壁画绘制投入了较多的人力、物力、财力。应用于僧徒日常生活的石窟形制不仅在建筑规划上无考究且面积极小,还是佛教所推崇的无住涅槃等教义的集中体现。

二、石窟形制的演变

唐代《李克让重修莫高窟佛龛碑》一书中记载,前秦建元二年(366年),僧人乐尊路经此山,忽见金光闪耀,如现万佛,便在岩壁上开凿了第一个洞窟[2]。这便是莫高窟首窟的诞生。始建于十六国的莫高窟又因其时代跨越长、历经朝代多,在石窟的营造形制(图1)上有多个时期的特点,现依据历史时间线整理其在营造形制上的演变。

(一)十六国至北朝时期

莫高窟开凿的268、272、275三窟为现存最早的一组石窟,这组石窟为禅窟形制。石窟艺术兴起于印度,传入中国后与汉式建筑融合衍生出多种具有中国特色的石窟形制。莫高窟石窟营建的第一个阶段为十六国北朝时期,北凉以268窟的禅窟、272窟的方形平面和覆斗顶形制的洞窟、275窟的纵长方形盝顶窟为代表。北魏中后期敦煌莫高窟开始第二期营建,中心塔柱窟的特点为前室呈长方形,石窟内部中后部有一座象征着佛塔的方柱,上部与窟顶相连[3]。洞窟前半部较为开阔,顶部为中国式的人字披顶,后部为平顶,其中最为代表的为莫高窟251、254、257窟。第三期营建始于西魏,该时期石窟的题材丰富、形制多样,中心塔柱窟、禅窟、殿堂窟等皆有体现,由于当时中原文化与南朝文化盛行,石窟的艺术风格与石窟形制都有较大的变化,该期最具代表性的石窟为249、285窟。北周时期第四期石窟营建共有15个洞窟,该时期延续第三期建筑形制但在殿堂窟的营建上有所变化,最具代表性的有461窟等。

(二)隋朝时期

隋代属莫高窟艺术及石窟营建的重要发展时期,部分石窟延续了前一时期的前部人字披顶、后部平顶、后部中央有中心塔柱的形制并有了新的变化和发展。隋代大力推行佛教,在石窟营建形制上一改北魏时期对于殿堂窟与中心塔柱窟的使用频率,并在其基础上加以改造,一入石窟便是供人礼佛的佛台,将礼佛的宗教活动开展得更为人性化。这也从侧面反映出隋代石窟形制的变化受本土化影响。

(三)唐朝至宋朝时期

晚唐时期随着开凿技术的不断提升,匠人们在覆斗顶殿堂式形制的基础上开凿出空间更大,可容纳的人数更多,墙面及顶面壁画更加丰富的大型覆斗顶中心佛坛窟。石窟空间的不断增大是十六国至唐石窟形制演变的一个重要表现,其满足了讲经说法活动的石窟建筑空间需求。

宋时期延续唐形制,反而更注重向上的建筑延伸,建筑顶面至四壁线条由直改弯。宋代《营造法式》一书讲述了中国古建筑的形制发展及营造手法,与莫高窟中关于窟内顶面的修建有异曲同工之妙。

(四)西夏时期

西夏时期,西方传入的艺术文化影响着莫高窟的营建及发展,第一次将具有敦煌地域性特色的建筑、空间及营建手法融入石窟开凿,该时期以人字披平顶中心塔柱窟型而著名。西夏时期至向后的几百年,由于开凿及修筑手段的成熟,石窟开凿的数量慢慢减少,窟内的形制再无过多的改变,而是出于战争、朝代更迭等原因对之前的窟内形制、壁画与造像进行不断修筑。经过修筑完善所展现出的石窟与修筑前不同并带着时代属性。

自十六国至西夏,莫高窟在建筑形制、建筑空间与尺度、建筑结构方面都有不小的变化。这充分地反映了石窟形制必然会受到时代背景、地域民族文化等多方面的影响。

三、秩序与重构下石窟建筑的美学特征

美学家蔡仪认为美是不依赖于人的客观存在,故而美学特征的含义非常广泛。人类从实际出发探寻美的意义,美有其本身的价值,美学是人类社会发展的必然产物[4]。对于莫高窟建筑的美学特征,笔者将从石窟建筑的意境、石窟建筑的形制变化等方面分析探究。

(一)石窟建筑的意境与空间形式的美学传承

建筑意境是环境美学的集中体现,自古以来中国人就秉承着遵循自然规律的传统。莫高窟建筑将建筑意境表达得淋漓尽致。其将建筑意境与匠人的鬼斧神工巧妙结合,将人与自然环境的共生关系表现得很通透。匠人在山壁上进行洞窟开凿的同时又能够将洞窟与山壁巧妙结合,不仅最大程度地保护了石窟内的造像与壁画,还未曾破坏整个山体,敦煌莫高窟最为标志性的建筑九层塔就是依山而建,浑然天成。

(二)石窟建筑形制变化中的审美价值

佛教最早沿古丝绸之路传入,随之传入的还有石窟寺的营建。佛教石窟在初期受到印度的影响,但很快就开始了中国化的过程。佛教所提倡的隐修的修行方式是石窟建筑形制变化的基础。印度传入的石窟形制多为以一方厅为核心,四周布一圈柱,三面墙体后开凿小型禅室以供修行。此种形制在文化融合中逐渐发生变化。

从建筑美学的角度来看,建筑应不仅使人在感官上表现出愉悦,还应使建筑形象本身的伦理价值具有统一性,石窟建筑形制的更迭与形制的多样性便是充分的说明。窟内的体量、形式、色彩、用材在各个时代都有详细的等级规定和礼制理论[5]。隋代建筑中的明堂建筑通过建筑形制将天地宇宙与人的关系,与皇权、制度联系起来。隋代为了加强中央集权与巩固统一,大兴佛事,推动了石窟寺营建形制的变化,最具代表性的便是中心塔柱形制石窟的诞生。“长安回望绣成堆,山顶千门次第开”,盛唐时期的长安赋予建筑尊卑的思想,建筑形制、房屋搭建与支撑的技术不断发展与创新,建筑装饰的地域性与等级性分明。唐朝时期兴宗教重祭祀,因此在石窟寺的营建上多为覆斗顶殿堂式形制,整体结构简洁凝练,庄严大方。综上,各个时代的礼制法规与成熟的形式美法则结合,形成了特定时代内容与形式相统一的,具有和谐感、节奏感的建筑风格,因此石窟建筑的形制变化是审美价值的集中体现。

(三)石窟建筑的形式美来源于功能内容和实践

建筑形制的发展及创新离不开使用需求的变化,石窟的营建也不例外。莫高窟总体的建筑形制以满足制度、生活实用与宣扬宗教的需求为基础,是对精神的物化表现。经过不同时代的洗礼,石窟的工程实践也在不断提高技术含量:十六国时期搭建石窟寺的材料主要是岩石,这也是石窟名称的由来;此后各个时代也运用砖块、木材等进行石窟内部的搭建,唐代结构构件的比例关系趋于统一;北宋时期对比例的精度要求更高。各个时期施工工艺的不同使一窟内有多种材料与施工手法。石窟形制与建筑技术美中的均衡、韵律等均有异曲同工之处。

(四)石窟建筑的形制重视环境的内在意境

形制的演变离不开周围的整体环境,石窟建筑形制追求序列感及空间层次的设计,具有较高的审美效果。前部人字披顶、后部平顶、后部中央有中心塔柱形制的石窟便是将空间由前至后深入推进,将具有引导性的石窟入口拉长,塑造出空间的庄严及神秘感。第96窟内塑一尊巨型弥勒佛像,其窟形制便为此,通道处较长,入窟后豁然开朗。

石窟寺本身之意在于宣传佛教思想,但自传入我国后又受到本土的思想文化的影响。匠人根据当地自然环境和地质条件状况,就地取材,因地制宜地进行开凿营建活动,石窟建筑的意境之美也不言而喻。

四、结语

基于建造者使用需求的石窟建筑,展现出独特的艺术形态,同时其也受使用功能、时代性特征、建筑美学、地域性文化等要素的影响。作为佛教传播与发展的重要表现形式,石窟的营造形制具有鲜明的建筑美学特征,是后续历史考古研究、文化传承发展研究的例证。

参考文献:

[1]杨赫赫.敦煌莫高窟石窟建筑形制演化与特征探析[J].石河子大学学报(哲学社会科学版),2017(3):68-75.

[2]龚龙.佛教宇宙观视角下的汉传佛教石窟寺研究:以敦煌莫高窟为例[D].天津:河北工业大学,2021.

[3]赵声良.十六国北朝的敦煌石窟艺术(一)[J].艺术品,2015(11):22-35.

[4]张斯朦,王莉.延安窑洞建筑的美学特征研究[J].城市建筑空间,2022(10):100-102.

[5]林家立.中国传统造物艺术研究:中国古代建筑环境造物艺术的美学特征[J].艺术与设计(理论),2010(9):114-116.

作者单位:

宁夏大学