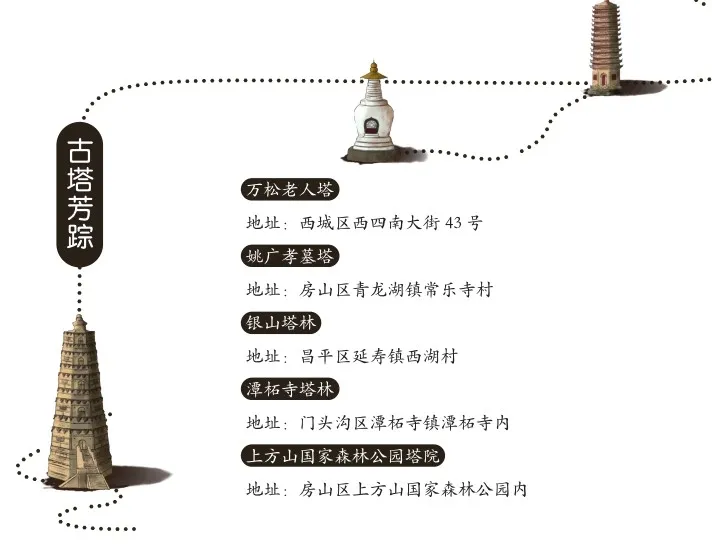

在胡同村落 山林巷陌中的古塔遗踪

几百年前,北京城内星罗棋布地矗立着各式风格迥异的精美佛塔,犹如群峰屹立于苍穹之下,构成了当时别具风情的城市天际线。它们不仅是建筑的瑰宝,更是精神的灯塔,见证了城市的繁荣与信仰的绵延。几百年后,佛塔历经沧桑,成为一座座古朴典雅的建筑遗珍。它们或安静屹立在一条古老的胡同中,或寂然守望着一个古朴的村落,或成片汇集于清幽的丛林秘境。曾经与佛塔相伴的佛寺、晨钟暮鼓和袅袅梵音化身为它们存在的背景和后人不断追思的故事,独有它们依旧傲然耸立,不疾不徐地倾诉着它们曾经见证的如烟往事。

传承

从地铁4号线西四站西南口往南步行约百米,便能看到万松老人塔。古塔青砖重檐,层层叠叠,好似一位满腹沧桑的老人。

万松老人塔,是为纪念金元时期著名高僧万松老人而修建的葬骨塔。万松老人,即万松行秀禅师,史书记载,蒙古军攻克金中都后,万松行秀奉旨主持万寿寺,为皇室祈福。晚年,万松行秀退居从容庵,著书立说,成为一代宗师,在各阶层中都有较大影响。提起万松行秀,最让人津津乐道的是他与元代著名大臣耶律楚材之间的师生情谊。万松行秀曾站在佛家的立场上对儒家学说进行了深刻探讨,提出了“以佛治心,以儒治国”的理念。耶律楚材作为禅师的优秀学生,不仅对老师尊敬之至,更是将老师的理念由承到传,由学到用,谱写出中国历史上的一段佳话。

万松禅师圆寂后,后人为纪念他,修建了万松老人塔,葬其灵骨。万松老人塔原塔为八角七级密檐式,不过,今天所能见到的古塔已非元代所建。据载,清乾隆十八年(1753年),乾隆皇帝见古塔破旧,下旨修塔,由康亲王操办,用青砖把元代古塔四周包砌起来,添砖加瓦后老人塔变为八角九级密檐式砖塔,塔高十余米,整体建造十分精巧。走近这座砖塔,只见其上的每一块青砖、每一方雕刻格外灵动。这也许是因为在过往700多年时光中,古塔不断聆听名人谆谆教诲、浸染书香而有了灵气和智慧的缘故。

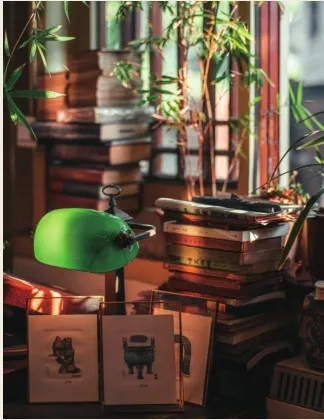

与古塔相伴数百年时光的砖塔胡同,是北京最古老的胡同之一,也是古塔亲密无间的老友。自元代以来,砖塔胡同因颇受文化名人的青睐而积淀了深厚的文化底蕴。元明清时期,这条胡同是北京繁华的曲艺娱乐场所,元代时名列元曲四大家之一的戏剧大师关汉卿就曾在这里居住,并在此创作出“千古奇冤”题材的杂剧《窦娥冤》。随着时光的流逝,散发在古塔下的文化气息愈发浓郁。19世纪以来,顾太清、鲁迅、张恨水、邵力子、齐燕铭等诸多文化名人,更是先后卜居于砖塔胡同。在古塔的陪伴下,鲁迅和张恨水创作出小说《祝福》和《孔雀东南飞》等文学作品,在民间广为流传。

今天,古塔下仍氤氲着书香。环绕万松老人塔的是一座小院,小院门口分别挂着“正阳书局”和“北京砖读空间”两块牌子。步入小院,只见古塔周围收藏了一些木雕,除了镂空木刻,更多的是发人深省的对联。小院幽静清爽,喝茶的人三三两两落座于浓荫下,一边看书,一边品茗,偶尔书局里的“神兽”—散养的大猫从脚边走过,留下一个可爱的背影,便又匆匆跳到书桌上,慢条斯理地舔舐着毛发。这样的场景,古塔每天都能看见。而北京这座城市的文化记忆,就这样悄无声息地传承着。

见证

如果说“传承”是万松老人塔的标签,“见证”则是姚广孝墓塔存在的意义。在数百年的时光中,它寂然自立于常乐寺村中,是一代奇僧姚广孝传奇人生的见证。

常乐寺村位于北京市房山区青龙湖镇,小小的村落中汇聚着姚广孝墓塔、常乐寺和明代司礼监太监王安墓3座明代古建筑,其中,保存完整的姚广孝墓塔尤具观赏价值。

姚广孝墓塔与万松老人塔一样,都是八角九级密檐砖塔。不同的是,位于常乐寺村中的姚广孝墓塔是一座明代建筑。整座塔坐落在一级四方形的平台上,最下面是八角形基座,基座上立有两层八角形须弥座。须弥座束腰浮雕寿字和花卉,其上为三重外倾莲花瓣,上承塔身。塔身东、西、南、北四面雕仿木隐作隔扇门,其他四面则雕花棂假窗。正面门楣上嵌石一方,上镌楷书:“太子少师赠荣国恭靖公姚广孝之塔。”

古塔通高30多米,塔身轮廓清秀挺拔。历经600多年风雨侵蚀,雕刻在塔身上的花卉图案仍旧栩栩如生,仿佛是古塔旺盛生命力的恣意展示。遥望古塔,不自觉地就会被它的神圣深深吸引。墓塔的主人姚广孝是深通佛法的释门高僧,也是永乐朝的第一功臣。在明初风云际会的舞台上,他虽然一生纠结于“隐者之乐”和“士者之心”,最终却以特立独行的方式,在明史中留下令无数人追忆的身影。

14岁时,姚广孝被世代事佛的家人送到妙智庵出家,法名“道衍”。道衍事佛,从一开始便不循常途。他读书工诗,并研习兵法。同时,云游四方,广交名士,博通释、道、儒各家之学。明洪武十五年(1382年),洪武帝朱元璋广选天下高僧,随侍诸王,为已故的马皇后诵经祈福,道衍被推荐成行。因与时为燕王的朱棣言语投机,随即北上北平,成为庆寿寺住持。姚广孝一生的功业便由此发轫。

建文帝朱允炆的“削藩”在改变了大明朝历史走向的同时,也给了姚广孝一把开启事功的钥匙。当还是燕王的朱棣正为侄子皇帝的步步紧逼而惴惴不安时,道衍却已嗅到了机遇。他以“臣知天道,何论民心”的反唯物主义式的诡辩,说服朱棣起兵夺位。于是,明建文元年(1399年),朱棣打着“清君侧”的旗号向侄子发难,“靖难之役”爆发。四年后,他成为这场战役中的胜利者。于是,朱棣成了永乐帝,而道衍则成了姚广孝。当论功行赏之际,道衍因“首赞密谋,发机决策”“论功以为第一”,成为第一功臣。明永乐二年(1404年),道衍被授予太子少师之职,并复姓,被赐名“广孝”。从此,“姚广孝”便成为明史中举足轻重的角色。

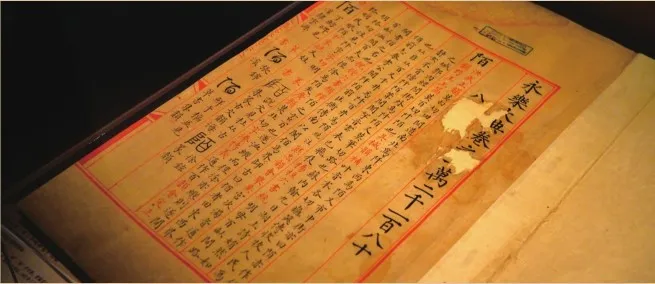

当“靖难之役”事成,姚广孝达到其事业的顶峰时,还是“常居僧寺,冠带而朝,退仍缁衣”,这种看似分裂的两重生活背后,却是一个真实而略显彷徨的“缁衣宰相”。在“僧”与“士”间不断转换身份的姚广孝,终在明永乐十六年(1418年)逝于北京大庆寺,终年84岁。在他身后留下一项真正值得后人不断叩问的珍贵遗产,那便是由他主持编修的《永乐大典》。

姚广孝去世后,遗体按佛教仪轨火化后葬在位于今常乐寺村的这座墓塔中。如今,当踏过一级级台阶,来到塔下摩挲塔身上刻着岁月风痕的雕纹,聆听檐角悬铃的铃声时,也许仍能感受到这位600多年前的一代奇僧的出世之心与红尘之意。

纪念

“世上再无柳白猿。古代射箭技法失传,仅剩制造工艺留存民间。”这是武侠电影《箭士柳白猿》剧终字幕上的一段话。电影最后一场,是最后一代柳白猿与白须高手匡一民的生死决战,柳白猿以不杀之念而涅槃成为武林一代传奇,消失于江湖。而这场巅峰对决的取景地正是北京著名的“银山塔林”景区。

何为塔林?著名古建专家罗哲文主编的《中国古塔》中这样描述:“在许多历史悠久的寺院旁边,有成群的古塔,密集如林,被称为塔林。这些古塔是这一寺院中历代高僧和尚们的墓塔,有的几座,有的几十座,甚至多达几百座。寺院的历史越久,规模越大,塔林也越大,塔的数量也越多。”细想下或许会稍感不适,但真实游走在一座座佛塔间,感受到的只有清幽和肃穆。它们散落在密林深处,有的布满苔藓,有的砖瓦零落……解读它们,不难发现,它们不仅是一个时代审美的遗存,更是关于一群人的永恒纪念。

银山塔林位于昌平区延寿镇西湖村,宜人的自然风光,让人初临此地就会感到心旷神怡。早在唐代,银山脚下就修建了庙宇。到了辽金时期,寺院庵堂更有72处之多,其中大延圣寺是当时最有名的寺庙之一。后来,伴随朝代更迭,大延圣寺也逐渐颓败。明宣德四年(1429年),太监吴亮见大延圣寺损毁严重,遂出资修缮。吴亮在寺庙修缮竣工后奏请朝廷赐额,明英宗朱祁镇赐名“法华寺”,修缮后的法华寺改旧易新,有殿五座,山门、院墙等一应俱全。清代以后,法华寺因年久失修而坍塌损毁,并最终湮没在历史长河中,只剩下古塔、柱基和《敕赐法华寺记》碑仍旧矗立在遗址之上,成为银山塔林悠久历史和深厚底蕴的见证与诠释。

今天,走进法华寺院遗址区,最壮观的无疑是原建于金代的五座佛塔,它们森严阵列,一览无余。五座金代佛塔皆为密檐式砖塔,最高的有20多米,远观高大挺拔,近看,均匀布满在塔身上的花纹和雕像,无不让人震撼于其精美绝伦。五塔之中,懿行大师塔保存最为完整。懿行大师是金代著名高僧,辩经本领非常高强,因此在他圆寂后为纪念这位大师,人们修建了一座十三层密檐石塔。

懿行大师塔由塔基、塔身和塔刹等主要部分构成,塔高19.95米。基座束腰壶门内雕有狮头。基座上砖雕两层护栏板,板上雕刻各种花卉和卷草纹图案之精细,仿佛只要走近就能让人闻到花香。塔身由砖雕四门四窗共八面组成,各有不同图案,转角为圆柱状。在塔身正面是拱券假门,门楣上镌刻着塔铭“故懿行大师塔”。十三层塔檐的檐角上均立着一位双手合十、背展双翅的仙人,仙人后跟随一只神兽,将当时砖雕刻的高超技艺展现得淋漓尽致。

现在,银山塔林还保存古塔19座,除了5座金代密檐式砖塔外,银山还有多座覆钵式塔,外形和妙应寺白塔以及北海公园的白塔十分相像。这些古塔共同构成的秘境,让人步入其中,就能感受到某种难以言说的震撼与感动。银山的风光盛景不仅仅只有塔林,据清孙承泽在《天府广记》中记载:“银山在昌平东北六十里,峰峦高峻,冰雪层积,色白如银,故名。麓有石崖,皆成黑色,又名铁壁。”康熙《昌平州志·山川》中说这里“四时有异景,景之绝佳者惟银山铁壁为最,故昌郡取为八景之一”。因而早在明清时期,银山就以“燕平八景”的“银山铁壁”闻名遐迩。优美的风光山色,让无数文人墨客心向往之,至今仍矗立在法华寺遗址的《同杨中丞登银山铁壁》石碑,正是银山塔林盛名在外的悠久见证。

塔林并非银山独有。与银山塔林南北遥遥相望的潭柘寺上、下塔院,共保存古塔75座,是北京现存古塔数量最多、保存最完好的塔林。潭柘寺以悠久历史而闻名,今天,相较于古刹的香火鼎盛,寺前的塔院则分外幽静。

下塔院埋葬着金、元、明三个朝代的部分高僧。这里的塔形多为覆钵式塔和密檐式砖塔,众塔或三五成群,或一塔独立,布局错落有致。每一座塔都经过精心设计而建造,它们形态各异,展示着不同时代建筑艺术的魅力,也是一个个鲜活生命在世界的最后留痕。步入下塔院,率先映入眼帘的是一座八角七级密檐式塔,古塔造型端庄稳重,高耸挺拔。这就是塔院内级别最高,建筑年代最早的广慧通理禅师塔。在古塔两侧的娑罗树,也颇为引人注目,它们高大茂盛,几百年来一直陪伴并守护着古塔,让人望之肃然起敬。

距离广慧通理禅师塔不远,是底哇答思塔。底哇答思是印度人,明洪武初年,她随其师到中国游历,晚年来到北京后在潭柘寺西侧建了一座庵堂,并将自己的全部积蓄捐献用来修建潭柘寺大殿。明正统三年(1438年),90岁的底哇答思圆寂后,她的灵骨就葬在潭柘寺下塔院。下塔院中还有道源禅师和无初德始禅师两位外国高僧的塔。道源禅师也是从印度来到中国的,他深受明英宗器重,在遍游北京地区的各大寺院后,被派往潭柘寺担任住持,后圆寂于寺。无初德始禅师塔建于明宣德四年(1429年)。德始曾在青年时期从日本来中国参学,返回日本后被尊为禅祖,其后随国使再次来华。据说,他与明初的“缁衣宰相”姚广孝曾有深交。后来,无初德始禅师来到北京,圆寂后建塔于潭柘寺塔院。历经数百年风雨,三座古塔仍完整坚固。因它们的存在,中外文明交流互鉴的历史有了更加坚实的见证。

上塔院比下塔院地势高,院内矗立的27座覆钵式塔都建造于清代,它们依山势有序排列,层层升高,显得格外壮观。因建造时间较晚,多数塔额保存至今,有些塔额上甚至还有着斑驳的字样,给人们留下追寻历史的线索。

一座座形式各异的砖塔,经过千百年风雨磨砺出苍古斑驳的质感,也赋予潭柘寺塔林威严气势。同样的威严与厚重感,在踏进上方山国家森林公园塔院的第一步就能真切感受到。上方山国家森林公园位于北京市房山区韩村河镇西部,距北京市区约60千米。上方山为燕山支脉,有大房山之称,也称六聘山,最高峰海拔860米。自东魏孝静帝天平二年(535年)就有僧人在这里开山建寺,管护森林。隋唐时期已经初具规模,辽金时期也留下了辉煌的印迹,明代进入全盛时期,香火旺盛时达500僧众,清代以后逐渐走向衰落。1400多年的佛教文化积淀使上方山成为一座历史文化的宝库。

进公园东大门入山沟,沿途绝壁山道,上262级“云梯”台阶,两侧有攀扶铁索,险峻陡直,大有直上云霄之势。山中主要寺院为兜率寺,为72禅院之首,始建于隋末唐初,明嘉靖年间重修。在兜率寺西南的山崖之下,有一片松柏苍翠、树木成荫的台地,就是历代僧人神栖之所—塔院。塔院现存古塔61座,主要是明代和清代的僧人墓塔,大部分残损,部分塔铭遗失。众寺中僧人大多没有留下姓名,留有名的大和尚,也多无生平字迹,因此关于僧人的历史记载甚少。塔院中还有许多小型无名塔随着大自然的洗礼,渐渐地湮没在树林中。

古塔所留遗韵仍存,漫步此间,仿佛是在与历史对话,重温关于一个人的悠久记忆。