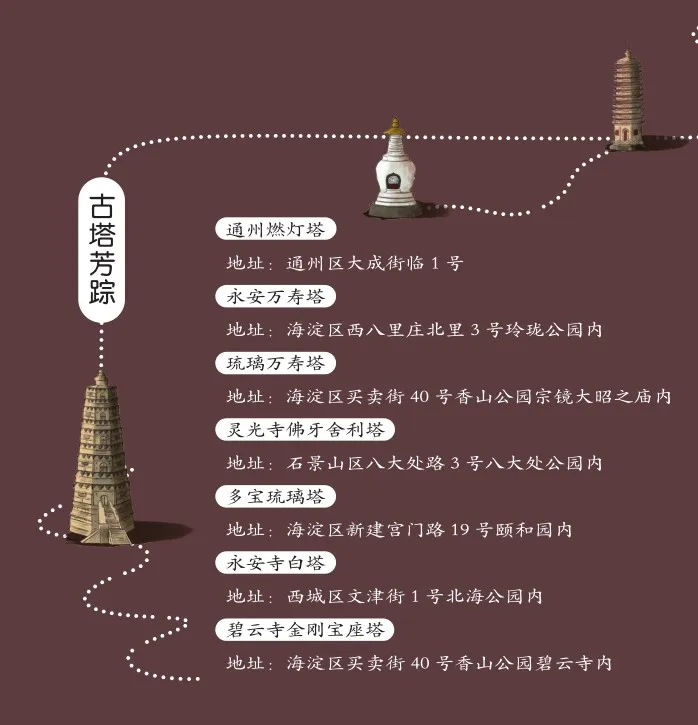

在城市公园 花香鸟语中的古塔故事

在北京这座现代化的大都市中,听一听古塔的故事不失为一件乐事。无论是光怪陆离的民间造塔传说,还是皇家敕建的壮丽故事,都带领人们回到了那个充满神秘与敬畏的时代。北京的古塔不仅以多种多样的形制著称,更蕴含着深厚的精神象征。从层层叠叠的密檐式塔到优雅的覆钵式塔,每一种形制都有浓厚的文化色彩。人们相信古塔因凝聚了力量可以镇住邪祟,因此崇拜祈愿。

一座座宝塔是令人叹为观止的建筑奇观,更是属于过去和现在人们的精神之塔。而今天,在脚步可及的城市公园,人们可以随时随地探访这些宝藏般的古塔,它们还像在旧有时光里一样,源源不断地给予这座城市中的人们心灵上的慰藉。

听造塔传奇的韵律

北京古塔之中,通州燃灯塔算得上最有名气的之一。燃灯塔高56米,为砖石结构的八角十三层密檐实心塔。塔基为高大的须弥座式基座,束腰部分雕刻精细。燃灯塔是中国古塔中悬挂风铃最多的一座,它的每层每檐每角都悬有铜风铃,共有2248个之多,每个风铃表面还以楷、行、隶等不同书体镌刻捐献者姓名与敬词,个别铃铛上面刻有诗文。其塔顶的铜镜也是迄今中国古塔中发现的最大一面。

燃灯塔全称通州访圣教燃灯古佛舍利塔,据清康熙《通州志》载,燃灯塔的天宫中确曾藏有数十粒小米般大橙红晶莹的舍利,如今已经轶散。关于燃灯塔的身世,有很多富有神秘色彩的传说。传说很久以前,潞河中有一条凶猛的白龙,经常引发洪水危害两岸百姓。两位天神下凡帮助百姓,决定建造一座燃灯佛塔。燃灯佛是释迦牟尼的老师,一降生身体便散发耀眼的光明,将燃灯佛的骨灰供在塔顶,塔上就像悬挂了一盏明灯,为世间永留光明,不再有黑暗和苦难。塔身为八角十三层,象征消除八方灾害,每层储存灯油,使塔顶油源不绝,灯着不灭。塔建成后,白龙见到闪闪发光的佛塔便不敢再作恶,百姓终于得以安宁。

想必是因为有了镇水辟邪的功能,燃灯塔自此在百姓之间口耳相传,人们都十分敬重,也衍生出更多相关传说,为佛塔蒙上一层层具有传奇韵味的神秘色彩。而在这些传说之外,塔本身也有种种奇绝之处。比如在塔上每个角梁下壁处都倾置的共计104尊砖雕力士神像之中,有一尊明代的猪八戒像,其雕刻时间早于《西游记》小说问世数十年。又如塔顶西北瓦面曾生长了一棵榆树,在塔上存活了几百年之久。榆树高近4米,主干直径近20厘米,它没有主根,只长出了形如扇面般的须根,这些丛集的须根密布在整个一面塔壁上,靠艰难地汲取塔壁面上的一层薄土供给老榆树养分。尽管如此,榆树仍然履行着自然界的责任,到了春天就生出嫩芽,到了秋天就铺满一地落叶。

塔上为什么会生出一棵树?民间有传说,燃灯佛曾派两个光明使者——塔鹰和金鸡镇守宝塔,后来燃灯佛将塔鹰召回西天,临走之际,塔鹰衔来一枚榆树钱儿种在塔顶,想让长出的榆树陪伴留下的金鸡。这是人们为这个体现着顽强生命力的奇观所倾注的想象。通州地区相关研究人员猜测,很有可能是清康熙年间复建古塔时,土中携带了榆树的种子,而这粒小小的种子竟就此生根发芽,长成了一棵大树。1987年,燃灯塔得到了又一次的修复,塔榆也借此机会从高高的塔顶被移栽到塔侧的葫芦湖畔。在塔上度过了两百多年的时光,它终于能在宽广的土地上肆意地吸收营养、伸展枝条。人们来到燃灯塔参观,也不忘将祈福的红线挂满这棵曾经的塔榆,使之成为通州一处富有故事性的景观。

与建造古塔相关的,既有民间镇水传说,也有更为玄妙的皇家典故。在玉渊潭八里庄,有一座永安万寿塔,因建于慈寿寺内,故俗称慈寿寺塔,当地人也称其为玲珑塔。令人感到有些讶异的是,塔的修建并不为供奉常见的几尊大佛,却是与一位“九莲菩萨”有关。

慈寿寺塔的历史,要从明万历四年(1576年)说起。这一年,万历皇帝的生母李太后出资在京郊修建一座新的寺院,两年后寺院竣工了,赐名慈寿寺。万历皇帝登基时年仅十岁,朝廷政事便由李太后代为掌管。信佛的李太后在主政期间命人在京城内外兴建了许多寺院,她修建慈寿寺最初的目的是为先帝隆庆皇帝祈求冥祉,并为儿子万历皇帝祈求子嗣和祝福。

李太后掌政期间政局并不稳定,由于新帝年幼,而自己又出身低微,母子二人在朝堂上难以服众,面临着许多阻力。慈寿寺修建期间的一天夜里,李太后突然做了一个梦,梦到自己居住的慈宁宫内瑞莲盛开,一位菩萨下凡向她传授九莲经文。梦醒后,李太后便能背诵经文,一字不遗。不久,李太后是菩萨化身的传言在宫中迅速流传,她被称为九莲菩萨,她的儿子万历皇帝便顺理成章成了善财童子。李太后和万历皇帝母子从此在朝堂上立稳根基,令众臣更加信服。

古籍《帝京景物略》中记载:“慈寿寺后殿奉九莲菩萨,七宝冠帔,坐一金凤,九首。”万历皇帝将母亲正式尊为九莲菩萨,并为其在慈寿寺中建造了一座九莲阁,阁内供奉九莲菩萨像。如若是细心的人便会观察发现,像的模样与李太后的面貌几乎一模一样——殿中所奉九莲菩萨正是根据李太后的形象所塑造的,用以象征太后的前生。

慈寿寺建成后,庙宇壮丽恢宏,气势非凡,曾是京郊巨刹。寺内的永安万寿塔据说十分灵验,香火极盛,京城内外的信众们都想求得九莲菩萨保佑,他们来到慈寿寺,绕着永安万寿塔转圈祈愿,祈求去病避邪,期待得偿所愿。可惜清光绪年间的一场大火,几乎将慈寿寺内的建筑尽数烧毁,只留下永安万寿塔和塔前两座石碑。今天的人们来到被修复的永安万寿塔前,观赏其须弥座龛内200余个栩栩如生的人物雕像和塔身上金刚力士、菩萨、天部的浮雕神像,仿佛还能看到几百年前香火缭绕的盛景。

除永安万寿塔外,坐落于香山公园的琉璃万寿塔也是一座敕建塔。这座塔始建于清乾隆四十五年(1780年),这年是乾隆皇帝的七十岁寿辰,远在西藏的六世班禅长途跋涉两万余里前来祝寿。为迎接六世班禅,乾隆皇帝下旨为其分别在北京、承德两地修建了宗镜大昭之庙(亦称昭庙)和须弥福寿之庙供班禅居住。琉璃万寿塔为昭庙内最后一组建筑,它是一座七层密檐式实心塔,高约30米,塔基为八角须弥座,塔身共有81座琉璃佛龛,檐端缀有铜铃。塔下由八面伞形琉璃瓦顶盖承托,塔身筑石刻拱门,石壁上镌刻八尊佛像及法器八宝等。

琉璃万寿塔为建筑装饰塔,佛塔被认为是佛的变体,因而有“塔即佛也”的说法。作为佛的“化身”,塔承担了信仰和崇拜的功能,承载了强大的佛教意义。乾隆皇帝通过建造琉璃万寿塔,增加了与六世班禅之间的精神连接,巩固了民族团结。

尤值一提的是,琉璃万寿塔塔身表面以黄色和绿色琉璃砖镶贴,显得格外富丽美观。佛塔伫立于昭庙后林丛之中,松柏苍翠、塔身斑斓,明艳的色彩与自然融为一体,形成“琼松塔影”的景致。1965年琉璃万寿塔经过重新修缮后,复现出旧日佳境,成为香山公园内一处标志性建筑。

观形制之美的凝聚

在古代,建造佛塔的一大功用是供奉舍利。“舍利”是来自梵语的词语,意为“遗骨”,特指佛陀或得道高僧圆寂后遗体在火化后的遗留物,功德越高的僧人所留下的舍利数量也越多。如今世上仅存两颗佛陀释伽牟尼涅槃火化后留下的牙齿舍利。一颗保存在斯里兰卡,而另一颗当初传至乌苌(cháng)国(今巴基斯坦境内),又由该国传到于阗(今中国新疆和阗县),最终被辗转送至燕京(今北京),一直保留到现在。据传佛祖留下了四颗牙齿舍利,经年流转失散最后只留下这两颗遗珠。

佛牙舍利刚传到北京时,由僧人释善慧保存。辽道宗咸雍七年(1071年),为了更好地保存珍贵的佛牙舍利,丞相耶律仁先之母郑氏出资在灵光寺(彼时称龙泉寺)内修建了“招仙塔”,建造完成后将舍利迁至灵光寺,供奉在塔基内。佛牙舍利就这样在招仙塔被供奉了数百年,直到1900年,八国联军入侵北京时炮轰灵光寺,寺和塔在炮火中轰然倒塌,佛牙舍利也不知所踪。1901年,一个偶然的机会,灵光寺的僧人在招仙塔残存的塔基中挖出了一件石函,其内有一个沉香木匣。他万分欣喜地打开木匣,只见正中放有一颗佛牙舍利,匣内还有当年释善慧所题写的“释迦佛灵牙舍利”七个字——这正是盛装舍利的那只木匣,掩埋于废墟的佛牙舍利得以重见天日。

随后的数十年时间,寺僧一直供奉着佛牙舍利,还时不时送舍利出国巡礼,为佛教徒们所瞻仰,佛牙舍利就这样度过了一段漂泊不定的岁月。终于在1959年的一天,一座新佛塔在原招仙塔塔基北侧破土动工。1964年,一座崭新恢宏的佛塔落成于灵光寺内。同年,中国佛教协会主持法会,迎请佛牙舍利入塔并为新塔开光。柬埔寨、斯里兰卡、印度尼西亚等国的僧众纷纷前来出席法会,共同见证这场佛教界的盛事。佛塔里专设舍利堂,其内有精美的金刚座和彩绘屏风,并以七宝金塔供奉佛牙舍利。佛塔的外部也雕刻精巧,显得神圣而庄严。灵光寺新佛牙舍利塔为高51米的八角十三层密檐式塔。汉白玉石的塔基上以莲花石座和玉石雕栏装饰,塔身每层镶刻有石门、石柱、石窗。塔顶八角攒尖,盖绿色琉璃瓦,中心立长8.5米的木神柱一根。印度式的宝顶由鎏金覆钵、宝珠、相轮和华盖等物件组成,高挺耸立,璀璨闪烁。

灵光寺佛牙舍利塔坐落于名山古寺之中,成为八大处的标志之一。佛塔远离尘世的喧嚣嘈杂,灵光烁耀,静谧肃穆。每年有众多国内外信徒来到这里,满怀虔敬之心前来朝拜佛牙圣物。

佛塔形制中不乏鲜明纯粹的楼阁式塔或密檐式塔,也有集两种风格于一身的类型。佛教传入中国后,来自天竺(今印度)的佛塔与本土的高层楼阁开始结合。在“嫁接”的过程中,因中国古代建筑多采用木结构,受制于技术原因,佛塔原有的覆钵部分消失了,仅保留了塔刹部分,所衍生出的这一建筑形式便是中国早期的楼阁式佛塔。这之后,一种新的佛塔形式——密檐式塔诞生了。密檐式佛塔的出现与朝堂谏言密不可分,北魏大臣崔光认为“宝塔高华,堪室千万,唯盛言香花礼拜,岂有登上之义”?于是来自北印度的建筑形式“天祠”远渡重洋,作为密檐式塔的原型来到了中国,这种新型佛塔虽弱化了登临功能,却凝结了更多崇拜意义。后来,两种建筑形式开始逐渐融合,在一些塔的身上可以看到两种风格并存的痕迹,并出现了琉璃瓦镶嵌等不同形式的演绎,颐和园内的多宝琉璃塔就是其中一例。

多宝琉璃塔,也称“多宝佛塔”,位于颐和园万寿山后山,建于清乾隆十六年(1751年),为清漪园时期的遗物,是乾隆皇帝为母亲崇庆皇太后庆祝六十寿辰而建造的。它是一座楼阁式与密檐式相结合的塔,高16米,塔身为八角形。塔的底座为一层雕刻精美图案的汉白玉须弥座,其上坐落着七层的塔身。其中,第一、三、五层较为高大,为楼阁式,而第二、四、六、七层的塔身比较矮小,似为双重檐的楼阁。第一、三、五层楼阁式的塔身上,正东南西北四面各设有一个拱券形佛龛,内部放置结跏趺坐式琉璃佛像。而在大佛龛的周围和塔身的其他四面,布满了小型佛龛,其内塑有坐式佛像,共有580尊。古塔塔身满饰黄、绿、紫、青、蓝五种颜色的琉璃砖,每层塔檐和转角柱的颜色各不相同。阳光照射下,五种颜色的琉璃闪耀着不同的光泽,流光溢彩,美丽非常。乾隆皇帝甚为喜爱这座五彩斑斓的多宝琉璃塔,曾题写《御制万寿山多宝塔颂》,称其“黄碧彩翠错落相间……千佛端相一一具足”。这首颂词用满、蒙、汉、藏四种文字镌刻于碑上,石碑今日就树立在多宝琉璃塔前。

多宝琉璃塔是颐和园花承阁遗址的重要组成部分,也是它的最高处。花承阁是一组庭院和佛寺混合的建筑群,原先由莲座盘云佛殿、多宝琉璃塔、花承阁及六兼斋组成,现如今保存完好的只剩下多宝琉璃塔一处建筑。花承阁遗址的全部建筑坐落在倚山势筑成的高台之上,台高约7米,与后方山道之间留有一片约30米宽的缓坡,种满了松树,西侧的山谷里则有桃花绽放如云,建筑群就隐匿在这片天然屏障之后。人们只能透过树木的缝隙隐约瞥见高台,却无法由正面到达,从而营造出建筑的神秘氛围。而若来到高台之上,远山近景都可尽收眼底,耳畔回响着梵铃与钟磬之声,其带来的寂静空灵之感与斑斓彩错的多宝琉璃塔营造的浪漫之感浑然天成,使人仿佛置身于仙境。

除了常见的密檐式和楼阁式塔外,北京另一种极具代表性的覆钵式佛塔也独具风格,其中,永安寺白塔算得上名气最大的一座,因其坐落于北海公园,所以也被人们亲切地称为“北海白塔”。北海白塔的建立与藏传佛教紧密相连。在清顺治初年,清王朝入关时间不长,为巩固政权,笃信佛教的顺治皇帝接受了他特别崇敬的西藏喇嘛恼木汗的谏言“请立塔建寺,寿国佑民”,在琼华岛山顶的广寒殿旧址上建造了一座规模宏大的白塔,以表达对佛教的尊崇,之后又在琼华岛的南山坡修建了永安寺。

覆钵式塔是由塔基、塔身和塔刹三部分组成。塔座多为方形的折角形须弥座,塔身呈宝瓶形,上圆下方,富有变化。北海白塔最有特点的部位是中部圆鼓鼓的塔身,直径最大处有14米,其装饰简洁,给人祥和之感。塔肚为纯白底色,唯朝南一面有红底黄字梵文组合图案的精美佛龛,称为“眼光门”,有吉祥的寓意。眼光门边框周围有橘黄底蓝色花饰,门内的梵文组合字即所谓的“十相自在图”,字图是藏传佛教的一种写法,其内容神秘高深,常人所不能理解。塔刹下部为十三级相轮,塔顶外缘悬挂着十四个能发出清脆响声的小铜铃,最上面是铜质鎏金宝珠。全塔共有通风口306个,塔内贮藏有经文、衣钵和两颗舍利。

自落成以来,北海白塔便成为皇城内的重要地标性建筑,而作为皇家修建的覆钵式塔的经典之作,它更是藏传佛教在清代北京城尊崇地位的象征。

北海白塔在象征意义上的重要性可想而知,而其与周围环境的借景造景也无不折射着中国园林美学的理念。北海白塔建成时就成为北京古城内理所当然的制高点,而在中国造景理念中,利用高大的建筑来装点湖山,具有“镇”的作用,可以达成景观上的平衡。在这幅北海湖景连同琼华岛形成的画面之中,如若没有垂直向上的白塔高高矗立,轮廓平缓的琼华岛和横向线条的宽阔湖面则会显得过于一马平川。乾隆皇帝曾在《塔山西面记》中阐明自己的造园准则:建筑要有高下,山要有曲折,水面要有波澜,只有三者相辅相成,才能“其趣恒佳”。中国古典园林的建造无不遵照此法。

壮美持重的白塔耸立于琼华岛之巅,彰显出威严庄重的皇家气度,与山门、石牌坊、智珠殿、见春亭等建筑和景观融合在一起,构成了著名的燕京八景之一“琼岛春阴”,设计巧妙,富有意趣。它如同一位饱经沧桑的老者,经历了不同年代的风雨侵蚀、地震和战火,得到了数次维护修复。2005年对北海白塔进行了百年来最大规模的整修,琼华岛白塔的美丽景致又一次出现在北海这处北京城内最大湖泊的湖畔。

在北京西郊的碧云寺内,坐落着一座极具异域风情的宝塔。据清代《日下旧闻考》载,乾隆十三年(1748年),印度僧人贡奉了金刚宝座塔样式,乾隆皇帝下旨按比例将其放大,在碧云寺院后修建了金刚宝座塔。在整个北京,金刚宝座塔仅存有四座,碧云寺内的是最高的一座。碧云寺金刚宝座塔整体构造与真觉寺金刚宝座塔基本相同,但区别在于,碧云寺宝塔的大台座上还建有一座小型金刚宝座塔,同时在小金刚宝座塔的两侧,分立着两座汉白玉砌成的小覆钵式塔,是一种仅中国所有的建塔形式。

碧云寺金刚宝座塔实属一件古塔中的珍品,它被公认为乾隆时期最细腻的金刚宝座塔,比一般的金刚宝座塔更为复杂。高大的塔座上共有大小十一座石塔,这种样式在北京仅此一例。中央大塔的四面都设有佛龛,每个龛中都有一尊结跏趺坐佛像浮雕,每尊佛的两侧各立有一尊菩萨像,这八位菩萨就是佛经中辅助释迦牟尼教化众生的大菩萨。整座塔从台基、宝座到金刚塔,都布满了栩栩如生、刻画精致的佛教题材浮雕,包括佛像、龙凤狮象、天王力士、云纹等种类繁多的题材,雕刻工艺细致入微、精巧秀丽,是曼陀罗的一种变体。整座金刚宝座都体现出满满的宗教文化气息,但同时也结合了中国古代传统的艺术技法,显得气势磅礴、与众不同。

这座巍峨壮观的塔也是历史的见证者。朝东一面有拱券门洞,墙正中间嵌了一块石额,上有“孙中山先生衣冠冢”的字样。1925年3月12日,孙中山先生因病在北京离世,停灵于碧云寺,人们将他的衣帽封葬于金刚宝座塔下的石龛中,供后世瞻仰。石塔封存了孙中山先生的衣冠,也封存了一代革命先驱陨落的记忆。在座台上五座方形密檐式塔的西侧有一棵苍劲古柏,它在此生长了两百余年,已经与塔结为一体。古柏名为“九龙柏”,树干分为九枝,宛若九条蟠龙,昂首云天,气宇轩昂,孙中山先生在世时特别关照过此树。傲然的姿态和承载的历史,使它成为北京古树中的一棵名树。

金刚宝座塔坐落于碧云寺的最深处,若从塔上远眺周围景致,会发现宝塔被群山环抱,周边围绕松柏树林。石塔静静地矗立于这静谧的环境中,是清朝乾隆时期中国文化与印度佛教文化相互交流交融的不朽见证。行走于布满佛像浮雕的众塔之间,周围环境的清幽、宝塔庄严的气势感染于身心,仿佛置身于佛法道场之中。