在名寺古刹 梵音清净中的古塔传奇

以“塔”为名,见证一座城市的漫长成长,北京是世界大都市中的特例。北京古塔众多,现存最古老的塔是云居寺的景云二年塔,它修建于公元711年。1300多年来,北京从中国北方的边陲重镇,成长为一座王城和一国之都。而一座座诞生于唐、辽、金、元、明、清的古塔,不仅携带了各自时代的审美和人文故事,并超出时代局限,成为一个王朝、一个时代和北京城成长的见证者和讲述者。

唐塔遗珍 聆听千年余音

即使在古迹众多的北京,唐代建筑也实为罕见。审视这一事实,云居寺和石经山上保存的七座半(半座为残塔)唐塔作为北京唐代建筑的遗珍,愈发显得珍贵。如果要把北京所有建筑编年记录在册的话,那么第一页要记述的就是云居寺唐塔和石经这两大国宝级文物。

位于云居寺古建筑群东面的石经山原名白带山,据明代的《帝京景物略》记载,南北朝时期,北齐高僧慧思法师发愿刻经于石,让它累世流传。种种原因,慧思大师并没有达成心愿,就把这件事托付给了他的弟子—静琬法师。公元605年,静琬法师刻经藏经的第一个洞穴,就是石经山上的雷音洞。自静琬法师开始,历经隋、唐、辽、金、元、明六代,云居寺及石经山的刻经事业绵延千年。历朝历代僧人倾注毕生心血,在这里留下完整的大小经版共14278块,共计佛经1122部,3572卷,总计3500多万字,除辽金时期的刻经收藏在云居寺的地宫,其余年代的石经都藏于石经山的9个藏经洞洞窟中,规模之大,历时之长,是世界文化史上罕见的壮举。

除了石经外,雷音洞洞顶上方还矗立着一座美丽的公主塔。它是为纪念唐朝金仙公主而雕刻的石塔,也是北京地区唯一一座唐朝公主塔。金仙公主是唐玄宗的八妹,史书记载,唐开元十八年(730年),应金仙公主的请求,唐玄宗赐云居寺新旧译经4000余卷,委派长安(今西安)高僧智升,亲自护送到云居寺,在赐经同时,唐玄宗还赐给云居寺大片的田园山场。从此,大量经典被不断镌刻于石板之上,成为永世流传的人间瑰宝。

金仙公主凭一己之力调动的国家资源,极大地扩展了静琬法师开创的石经雕刻事业。为表达对金仙公主的感谢,云居寺的高僧就在静琬法师造就的雷音石经洞上方建造一座石塔,并在塔身背面刻有《山顶石浮图后记》(浮图乃佛塔之意)一文,将唐玄宗赏赐佛经和田产的经过详细刊刻在石壁上。在这座石塔的见证下,金仙公主资助云居寺刻经事业一事最终广为流传,成为北京历史上的一段佳话。

除了金仙公主塔外,汇聚在云居寺北塔院的四座唐塔也颇具历史价值。云居寺北塔院,好似一座露天的古塔博物馆。塔院中央的北塔平台上,四座高3米多、塔型相似的唐塔,环绕在高达30多米的辽塔的西北、东南、东北和西南四角,形成了一座金刚宝座塔。其中位于西北角的景云二年唐塔是四座唐塔中年代最早的一座,也是北京现存最古老的塔,它矗立在云居寺已有1300多年。漫长的历史长河中,这座石制方形六级密檐式塔,缺了一角石檐,并且遗失了塔刹。不过,也许正是这种残缺才造就了它厚重的历史内涵和文化意义。

精细生动的雕刻和独具时代特征的塔型,曾是唐塔有趣的灵魂。在历尽沧桑世事后,它们终因沉淀的厚重底蕴,似老者一般威严了起来。位于北塔东北角的开元十年唐塔,是北京现存唐塔中塔龛造像保存最完好、雕刻最精致的一座。这座方形六级密檐式石塔建于公元722年,龛内正面雕刻的佛像,线条细腻灵动,神态慈悲安详。尖拱形塔门两侧雕刻有金刚力士,力士们深鼻高目,身披铠甲,看似颇为孔武有力,威风凛凛。雕工之高超,甚至让人能通过雕刻的人物形象读懂雕刻家们在彼时彼刻赋予他们的情绪。而环绕在流畅清晰的雕像线条中的大唐气象,则让人心生向往。

房山古塔冠京城。北京仅有的八座半唐塔有七座半都分布在云居寺和石经山。古老的唐塔共同守望这一方天地,也让人一眼千年。北京古建筑的追溯、北京古塔的发端都可以在这里找到雏形。漫步其间,犹如在历史的长河中徜徉。

辽金奇塔 倾诉流金岁月

云居寺北塔院中,四座唐塔如众星拱月般围绕的古塔,是始建于辽代的北塔。北塔,又叫舍利塔,高达30多米,是云居寺标志性建筑物之一。

北塔由汉式的楼阁式和印度覆钵式佛塔组合而成,塔身上部像扣了一口钟,中间如平放一面鼓,下部又似一栋楼,民间因此称其为“钟鼓楼”式塔。这种特有的钟鼓楼式塔全国极为罕见,是研究中国历代造塔艺术的典范。北塔的浮雕也甚为珍贵,是研究辽代人的舞蹈、文化、生活等的艺术珍品。在北塔须弥座上,共雕刻砖雕塑像三层,现存人物、动物形象100余件,将多种文化元素融汇一体,构成一幅艺术长卷。

除了罕见的塔身造型外,该塔须弥座下部镶嵌一周的塔砖也很有来历,值得单独一说。这种塔砖是修建佛塔时专门制作的,因每一块砖上都刻有佛教偈语,故名佛偈语砖。20世纪80年代末云居寺修复北塔,佛偈语砖全部需要更新。施工人员跑遍了周边几十家砖厂,没有一家能生产出同等规格的佛偈语砖。后来,北京市文物局专家在塔下意外发现了辽代所烧佛偈语砖共计177块,刚好比塔面所需要的砖多出来一块,正应了“踏破铁鞋无觅处,得来全不费工夫”。这些佛偈语砖就像是古人早就预知今后重修所需而藏好的礼物,它们的出现,也是古今之间的一次交流。

除了参观北塔外,云居寺的历史也不能不了解。云居寺建于隋末唐初,经历代修葺,形成一座五院六进的宏大殿宇,素有盛誉“北方巨刹”。不幸的是,1942年日军侵华的炮火也波及到这里,让恢宏的古刹几乎损失了所有殿宇,仅残留下孤零零的“山门”和几座佛塔。在云居寺附近一直流传着“山门不倒,寺必重修”这样一句话,寄托着人们对这座古刹怀有的美好心愿。1985年,因其保护的古塔和珍藏的石经等国之重宝,云居寺迎来了重修的契机。重新修建后的云居寺拥有五进院落及天王殿等六座主要殿宇,它们沿寺庙的中轴线层层向上、步步深入。经过重修后,云居寺与唐、辽塔群及石经山藏经洞一起,共同构成北京的一座文化宝库。

造型奇异的北塔,是辽代审美的产物。公元1012年,强盛的辽代设幽州(今北京)为陪都,并定名“南京”。彼时南京不仅经济发达,文化艺术水平也极高。修建于这一时期的众多佛塔,和云居寺北塔一般都在历经千余年时光后,成为今天北京的建筑艺术瑰宝。

矗立在今天宁寺的天宁寺塔,拔地而起近60米,高耸壮美,曾是辽代南京(今北京)的地标建筑。彼时,古塔的十三级密檐上,每级系缀风铃,共有3000多个,每值风起,铃声清脆,曾是天宁寺别具特色的景致。除了风吹铃响外,古塔上的灯火也是远近闻名的一大奇观。“灯明三百六十点,最好天宁云外塔;风撼三千四百铃,恨无梯级上青冥。”这首《塔灯》描绘的正是天宁寺塔莲瓣燃灯、风铃作响的两大奇观。过去每月初八,寺僧向古塔3层仰莲瓣的360个莲瓣内注油,点燃360盏灯以供佛祖。每当此时,灯光将塔身照得通明,与天上星月相映生辉,极为壮观,常常引来远近百姓聚众观灯。

如今,天宁寺塔虽已不复当年之盛,但仍常有人慕名前往。穿过题有“敕建天宁寺”金字匾额的山门,即可进入天宁寺主殿接引殿所在的院落。经历了辽、金、元、明、清五个朝代900多年的风雨,高大雄伟的天宁寺塔依然稳稳地立在这里。古塔建在一个方形大平台上,由砖砌成。塔座是两层八角形基座,基座之上是3层仰莲瓣,托起塔身。塔身隐作券门、直棂窗,并浮雕金刚力士、菩萨、云龙等纹饰,形象生动。塔身之上是十三层密檐,不设门窗。整座塔形丰满有力、挺拔壮丽。天宁寺塔各部分的比例极为匀称协调,著名建筑学家梁思成就认为古塔“富有音乐韵律”,并称赞它“为古代建筑设计的一个杰作”。

值得一说的是,明万历四年(1576年),万历皇帝的母亲李太后曾按照天宁寺规模与建制,在今天北京西部昆玉河畔西八里庄修了一座慈寿寺,寺内也建了一座永安万寿塔,就是鼎鼎大名的慈寿寺塔,也称玲珑塔。于是,天宁寺塔和慈寿寺塔便被称为“姊妹塔”。清光绪年间的一场大火,将慈寿寺内建筑全部烧毁,只留下慈寿寺塔,现在这座塔坐落在玲珑公园里,与天宁寺塔遥相对望。

当天宁寺塔交织着历史与现实的光影,见证北京历史变迁与发展之际,同样诞生于辽代的昊天塔,则稳稳矗立在北京西南的房山良乡,在演绎中不断闪耀。

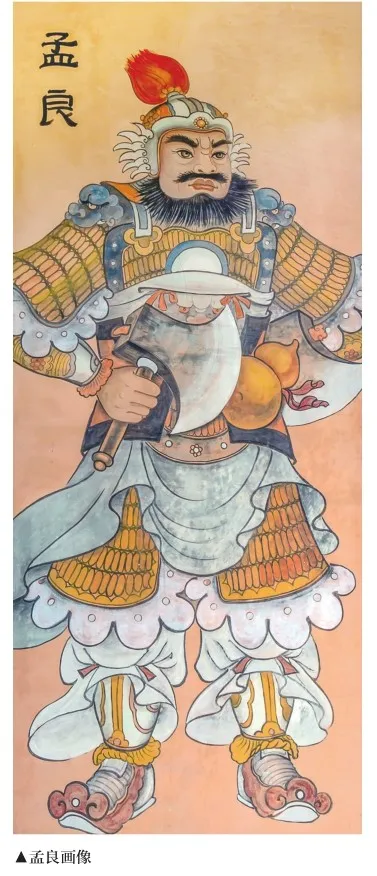

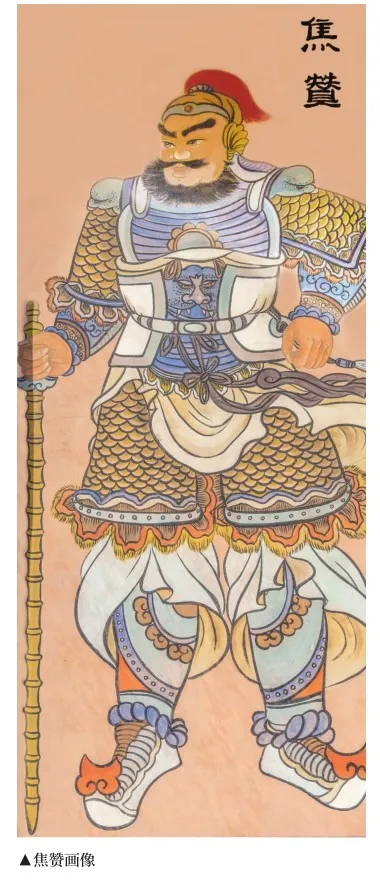

京剧《洪洋洞》讲的是北宋名将杨延昭打听得父亲杨继业尸骨被存放于辽邦洪洋洞内,乃命孟良前往盗取尸骨。焦赞暗随至洞,孟良以为是敌将,将其误杀。当他发现是焦赞时,哀痛不已,乃将杨继业遗骨交老兵送回后自尽。戏文中有一段是杨继业托梦给杨延昭,告知自己遗骨存放在塔的第三层,其唱词云:“我的儿休贪睡细听分明,儿前番盗父的尸骸回郡,这都是萧天佐弄假成真,父尸骸在北国洪洋洞,望乡台第三层那才是真……”唱词中的“望乡台”,指的就是昊天塔,也是北京现存唯一的辽代楼阁式砖塔。

看过《洪洋洞》,一定得去昊天塔看看。昊天塔也称良乡多宝佛塔,俗称良乡塔。古塔建于辽咸雍四年(1068年),高36米。这座历经千年的高塔浑然天成,仿佛并非人工。它的名字“昊天”也很特别,是道教及中国神话中最高神祇。以道教名称命名的佛塔,极为少见。这也间接说明,古塔的修建不同寻常。历史上,宋辽对峙,战事频密,而该塔正是辽兵为侦察敌情而修建,塔身可以“阶级环上,北望都城,南眺涿鹿,举在目前”。

今距昊天塔不远有一孟良焦赞墓,其为石砌宝顶,约两米高,墓前立有墓碑。孟良、焦赞是结义弟兄,形影不离,故有“焦不离孟,孟不离焦”之说。相传,孟良、焦赞死后,后人将二人合葬,谓之“孟良焦赞墓”。但孟良是否在此盗骨?孟焦二将是否葬于此地?今无可考证。不过,千百年来,经由剧作家们的书写和百姓的口耳相传,昊天塔已成为忠义的象征。

如今,围绕古塔周围的偌大区域已被建成了一个颇具规模的公园。近距离观察,不难发现,古塔塔身向上逐层缩小,五级塔身上每级都建有塔檐,檐下有砖做的斗拱,使得整个塔层次清晰,线条优美。塔身每层东南西北各建有一道券门,其余四边建有假窗。塔内建有楼梯可盘旋而上直达塔顶。因公园里没有其他建筑,更凸显出昊天塔遗世独立的气质。

古塔高耸伟岸的身躯上,不仅能读出一座城市历尽的沧桑和传奇故事演绎的核心,更能让人领略古塔巧夺天工的构造,感慨古代工匠们的智慧和技艺。步入宋辽金时期,契丹人和女真人富于异域情调的审美,还让这一时期北京的古塔自带繁复华丽之美。花塔即塔身装饰各种复杂花饰,使塔整体看上去像一个巨大的花束。这种特殊形式的佛塔仅出现于宋辽金时期的中国北方,建造数量很少,中国现存10余座,其中北京有两座,分别是房山万佛堂花塔和丰台镇岗塔。

位于房山区河北镇的万佛堂花塔,是北京现存最大、建筑年代最久远的花式塔,也是北京佛塔艺术的集大成者。万佛堂花塔修建于辽咸雍六年(1070年),古塔通高约24米,圆形花束状的塔身几乎占全塔高度的二分之一。塔身上用层层的巨大莲花瓣组成一朵千瓣莲花,在每个花瓣上雕有一座佛龛。每个佛龛中交错雕刻着文殊和普贤菩萨造像,而佛龛下面则对应着他们的坐骑—青狮和白象。虽然经历了近千年的风风雨雨,但精美的浮雕依然栩栩如生。不管是远观,还是近赏,巨大的花束形塔身始终是人们移不开眼睛的焦点所在。

除了花塔之外,这里原本还有一座始建于唐代宗大历五年(770年)的“龙泉大历禅寺”,寺名为唐代宗御赐。历经千年沧桑,如今只留下一座明代重修的无梁殿,被称为万佛堂。花塔所在的村落因万佛堂而命名。殿内的《文殊普贤万菩萨法会图》由31块长方形汉白玉石浮雕拼接组成,石雕上的人物面容丰腴,衣纹流畅,呼之欲出,是唐代浮雕艺术的珍品。

万佛堂花塔历经风雨,至今英姿依然。解读它身上的华美艺术时,会让人由衷地发出感慨:花塔不仅仅是一座建筑或一件艺术品,更是一位“绝代佳人”,它的每一寸雕刻都好像是一个鲜活的生命。

巍峨元塔 睥睨万象人间

在赵登禹路与阜成门内大街交汇处附近的深巷中,掩映着妙应寺白塔。从胡同口望去,塔的底部和基座隐藏在古老的红墙与灰瓦之间,而塔身的上部、十三层相轮、大华盖以及顶端的铜鎏金塔刹则清晰可见。冲破天际线的轮廓和塔身,好像睥睨着北京城中的人间万象。这座通体洁白的覆钵式塔上至今还留有元代的印记。史书记载,白塔始建于元至元八年(1271年)。这年,元世祖忽必烈亲自选址敕令修建一座“巨丽、雄壮”的佛塔,以彰显国家的威严,震慑四方。这座“坐镇都邑,统御八方”的大佛塔建成后,围绕这座塔又修建了大圣寿万安寺。这座占地16万平方米的巨刹,曾是元代政治与宗教中心之一。遗憾的是,在元代气数将尽的时候,一场突如其来的雷电引发了大火,寺院毁于火灾,唯有白塔幸存。

在时为元代首都的元大都(今北京),白塔曾是城中的最高建筑。砖石结构的白塔通高约52米,由塔基、塔身、塔刹组成,其形制源于古印度。想象一下,700余年前,聚居在元大都的民众,从四面八方抬眼所见皆是一道洁白的光影,无论从视觉上,还是心灵上,都是不小的震撼。

明天顺元年(1457年),明英宗下令重建寺院,并赐名为“妙应寺”,白塔也因此称为妙应寺白塔。如今,步入妙应寺的大门,穿过天王殿、意珠心镜殿、七佛宝殿、具六神通殿四座大殿,便可见到白塔。寺内安静祥和,人们安安静静地来到白塔下,跟随着绕塔的队伍,默默行走。脸上挂着的虔诚神态,像是给白塔最好的注解。绕塔一匝,仰头能清晰地看见塔基和部分塔身。白塔如一座雄伟的须弥山一般高耸,在近旁就只能如盲人摸象一样感知其局部的宏大,而无法一览全貌。不过,这反而增添了白塔的神秘和庄严。

白塔历时8年得以竣工,其设计者正是经过严格遴选与实地考验后脱颖而出的阿尼哥。阿尼哥出生于尼泊尔,在佛教建筑、绘画和雕刻等方面拥有极深的造诣。

早在公元1260年,忽必烈命人在西藏修建一座黄金塔,因印度与尼泊尔工艺卓越,时任元朝帝师的藏传佛教领袖八思巴派遣特使前往尼泊尔,向国王寻求优秀工匠。尼泊尔国王对此十分重视,发起全国征选,在众多能工巧匠中,包括年轻的阿尼哥在内的80名匠人脱颖而出。阿尼哥带领工匠队伍翻越喜马拉雅山脉,踏上了前往西藏的旅程,开启了他在中国的建筑艺术生涯。

在西藏建造黄金塔期间,阿尼哥展示了非凡的艺术才华和出色的项目管理能力,得到了八思巴的高度赞赏。黄金塔完工后,阿尼哥留在西藏,成为八思巴的弟子。元至元八年(1271年),当忽必烈决定在元大都修建一座规模宏伟的佛塔时,阿尼哥自然成为不二之选。彼时他已是一位经验丰富的设计师。阿尼哥结合印度、尼泊尔的佛塔风格,融入蒙古族、藏族、汉族艺术元素,设计出覆钵式白塔,这一设计也成为中国此类佛塔的早期蓝本。白塔因此成为元代国际文化交流的象征和历史见证。

白塔与它所在的大圣寿万安寺、妙应寺,历经元、明、清三代的岁月变迁,已不复元、明时期的盛景。如今,在钢筋水泥的丛林间,白塔早已不再是北京城中最高的建筑。它静静矗立在宫门口东西岔胡同,承载着无数人的日常琐事、情感记忆与岁月沉淀,成为生活的精神符号。

宫门口,因明代宣德年间修建的朝天宫得名。史书记载,明宣宗时期,在白塔西部和北部旧址上修建了道观—朝天宫。朝天宫共有13座殿宇,形成当时北京城中“重檐巨栋三千间”的壮观景象。然而,明天启六年(1626年),一场大火将朝天宫毁于一旦,遗址也从此成为历史的残影。清代中期,曾经神圣的明代皇家道场最终演变为普通百姓的生活居所,并在人间烟火中慢慢演变成了今天的样貌。如今,走在这些狭窄的小巷中,很难再觅得曾经的热闹场面,不过对于游人而言,白塔之下的胡同却正是他们希冀体验的日常生活。人们游走在胡同里,仰望白塔的同时,也感受着胡同中的邻里温情,享受与历史同在的惬意时光。胡同中的咖啡店、特色餐厅、文创店也都是游人热衷于光顾的地方,它们将现代生活气息浸透到白塔所在的古老时区,抑或是古老的白塔被拉进每一个光顾此地之人的当下时空。历史的沉寂和现代人生活的烟火气,就在这里融为一体。

明清宝塔 彰显皇家气派

从地铁4号线国家图书馆站出发,向东沿河步行,不久即可抵达真觉寺。因寺内保存着盛名在外的金刚宝座塔,老北京人往往直接叫它五塔寺。

步入寺门,远远地便看见金刚宝座塔。高耸的平台上,矗立着一座宏伟的方形塔基。塔基之上,五座精致的小宝塔错落有致,其中一座尤为突出,其余四座则环绕其周。从远处望去,塔群与塔基共同构成了一座壮观的宝塔。追溯这座宝塔的起源,目光必须投向明朝永乐年间。在明永乐初年,印度高僧班迪达跨越千山万水,抵达京城。他的到来,不仅带来了深邃的佛法,更引起了永乐皇帝的兴趣。在两人的交谈中,永乐皇帝被班迪达的智慧所折服,于是赐予他大国师的尊号,并赠予象征尊贵的金印。永乐皇帝对他的赏识并未止步于此,他还慷慨地将今西直门高梁河北岸一带的土地赐予班迪达,以供其建立寺庙,安居修行。金刚宝座塔也就是建于此时。这座寺院的建设,始于永乐年间,却直至成化年间方告完成。在这段漫长的岁月里,它见证了洪熙、宣德、正统、景泰、天顺五朝四帝的更迭,历经数十年的精心雕琢与扩建,寺庙的宏伟与庄严可见一斑。

这座金刚宝座塔采用内砖外石的构造,它不仅坚固,更赋予塔身庄重典雅的气质。环绕塔身的石壁上,381尊坐佛像神态各异,表情生动,仿佛在低声吟诵着古老的佛经。宝塔南北两侧各有一门,内室东、西两侧各有一小券门,仅容一人侧身通过,沿阶梯盘旋而上可至平台。

塔座上的石刻内容丰富多彩,从慈悲的菩萨到威严的天王,从坚毅的罗汉到各种神兽如狮子、孔雀、金翅鸟,以及象、马等,每一处雕刻都栩栩如生,仿佛随时会从石壁上跃然而出。尽管经历了500多年的风雨,石像上的彩绘痕迹依然隐约可见,让人不禁想象这座庙宇在鼎盛时期的辉煌景象。

金刚宝座塔的建筑形制渊源于公元前3世纪的古印度,明代以后,这一建筑形制在中国各地兴起。除了真觉寺金刚宝座塔外,北京还有 3座金刚宝座塔,分别是碧云寺金刚宝座塔、西黄寺清净化城塔和玉泉山妙高寺塔,其中西黄寺清净化城塔格外神秘。

踏足西黄寺,仿佛走进一段被遗漏在世间的200多年时光中。仅一墙之隔而已,流年却幻化出墙外墙内截然不同的时空。墙外已是喧嚣的凡世,漫溢人间烟火。墙内则闹中取静,仍保持着一座庙宇的质朴和宁静。

在一座座殿宇中行走和观赏,很难不注意到殿顶上铺设的黄边绿芯琉璃瓦、汉白玉石丹陛上雕刻的五条活灵活现的龙……曾是皇家专属的颜色和纹饰,寺院里步步可见,显示着这座古刹作为皇家寺院的尊贵。事实上,这里最初是乾隆皇帝为纪念六世班禅所修建的一座塔院。当年,为了给乾隆皇帝祝寿,六世班禅不远万里,从西藏奔赴北京。不幸的是,乾隆皇帝70岁生日一过完,42岁的六世班禅就突然圆寂。这让乾隆皇帝感到非常伤心,因此,他拿出自己的“私房钱”专门修建清净化城塔和塔院来纪念六世班禅。可以说,塔院中所见到的一切古迹皆凝聚着乾隆皇帝的心血和私人感情。

如今所见塔院由三进院落组成,从南至北分别坐落着山门殿、钟楼、鼓楼、天王殿、垂花门、大雄宝殿及东西配殿、清净化城塔、慧香阁。塔院虽然以一塔二碑为核心,但院落中露天陈设的古迹同样不容小觑。垂花门前,两座如意抱鼓石看似随意摆放,实际上它们却是乾隆时期工匠们的技艺展现。抱鼓石原是为加固垂花门的门柱而设,但匠人们却充分发挥自己的想象力,将它们的外形雕造成玉如意一般模样,并在一柄柄“石如意”前后各放一石鼓,整体造型也寄予着“江山永固”的美好愿景。

除了如意抱鼓石外,分布在不同院落中的古树,也让古刹有了森森然的气象。它们陪伴古刹共同走过沧桑风雨,如今不仅早已成为斑鸠、啄木鸟和灰喜鹊等一众栖息在庙宇中的漂亮鸟儿们啄飞打斗的场所,也让置身此间的游人切身感受到古寺古朴清幽的意境。

绕过垂花门正门,从旁边侧门进入,便能看到大雄宝殿。现在所见的大雄宝殿是九世班禅于1927年组织重修西黄寺时所建,其规模远不如初。殿前栽植的两棵玉兰,像两个华盖那般守护着大殿。每年春季玉兰花开时,一棵开出纯白花瓣,一棵结出粉紫花瓣。在纷繁花朵映衬下,大殿也在古朴中增添了一抹娇丽。殿后有两棵楸树。这两棵树原是尼泊尔国王送的礼物,十世班禅亲手把它们种到殿后。古建与春天的美好约定,也让人感受到世外桃源一般的美好。

从大雄宝殿出来,便来到西黄寺的核心建筑—两碑一塔。两座石碑分置于清净化城塔东西两侧的黄琉璃瓦重檐歇山顶的碑亭内,其中,东侧碑亭内的《清净化城塔记》碑是乾隆皇帝在清净化城塔建成之后为纪念六世班禅而御笔亲书的,记载了六世班禅进京始末和“班禅塔”修建的经过,并用汉、满、蒙、藏四种文体雕刻。西亭内的石碑叫《写寿班禅圣僧并赞》碑,据说,这座石碑上的碑文原是乾隆皇帝为六世班禅准备的43岁生日礼物,只是这件礼物还未来得及送出去,六世班禅就圆寂了。乾隆皇帝为此伤心许久。这通石碑的碑文不仅由乾隆皇帝亲笔撰写,碑文下那棵美丽的娑罗树也出自乾隆皇帝之手。六世班禅生病期间,乾隆皇帝曾亲手绘制祈祷他早日康复的《寿娑罗树并赞图》。乾隆皇帝的题字常能在石碑上看到,但在石碑上看到他的画作却很罕见。因这棵娑罗树,这通石碑倍显珍贵。

整座西黄寺最让人觉得神秘的就是清净化城塔。清乾隆四十五年(1780年),六世班禅于西黄寺内圆寂。乾隆皇帝亲临凭吊,并于西黄寺西侧敕建清净化城塔及清净化城塔院。“清净化城”取自佛教典籍,意即远离一切烦恼、尘垢、罪恶等,不染尘俗,能接引众生成佛的场所。由于塔是为六世班禅而建,老北京俗称为“班禅塔”,塔内珍藏有六世班禅衣冠和乾隆皇帝的御赐物品等。

在清净化城塔的塔台南面和北面各有一座四柱三楼通体为汉白玉雕成的仿木结构牌楼。牌楼顶为庑殿式,楼下迤斗拱,额枋浮雕龙凤和藏文经咒。牌楼上的纹饰极尽华丽而繁复,几乎没有留白。它们是亲自参与设计清净化城塔的设计师—乾隆皇帝审美趣味的展示。

塔台南面台阶两侧各有石雕望天犼一只,昂首吐舌,身附短翼蹲于石须弥座上,形象十分生动。特别是它们背后还长着一对小翅膀,造型非常可爱。虽然长相很萌,但它们在塔前蹲坐已有200多年,一直肩负守护古塔的重任。

慢慢踏过一级一级台阶,来到3米高方形石塔台上,清净化城塔赫然眼前。塔台四周有白石栏杆围绕,中央矗立着一座大的覆钵式主塔,主塔四隅各有一座小塔亭亭玉立,它们共同组成金刚宝座五塔。正中的主塔高10多米,塔的基础为八角形,分上下两层。基础上覆置三层八角形须弥塔座,须弥座束腰部分八面分别雕刻佛教传说故事,景致刻画生动细致,人物的神情相貌无不栩栩如生,衬以房舍、树木、山石,久久凝望,会让人产生身在佛国世界的幻想之中。束腰转角处雕刻力士8尊,除西侧一角力士穿鞋戴虎皮帽外,其余7尊皆裸身赤足,肌肉雄健。其中一尊力士塑像的石头纹理尤为特殊,每次下雨打湿后,它就好像有了真人一般的肌肉、骨骼和筋脉,这位力士雕像看似人为,却是天工的“奇迹”,让人印象深刻。

底层须弥座之上又是一层八角形折角须弥座,四正面刻小型坐佛各8尊。塔身之上内藏经咒的塔刹,由鎏金铜莲花座、“十三天”相轮刹身和鎏金莲花宝瓶刹顶组成,两旁饰以鎏金垂耳,好似宝冠的帽翅,阳光照射下,宝塔金顶光灿夺目。

清净化城塔从施工到竣工不到两年时间,造塔所用的汉白玉石都是从房山大石窝运到这里,每条石块都有10余吨之重。在那个没有机械设备可以操作的年代,难以想象,它们需要多么高超的技艺才能成为今天所见的一座精美的庞然巨物。古塔历经200多年,依然保存当年风貌,它通体洁白,端庄宏伟,让人望而生畏。

西黄寺最后一座大殿就是“慧香阁”,大殿共两层,一层为藏经殿,殿内摆放有经文、经书等,二层为光明殿,是班禅的行宫。楼前栽有10棵柿子树,据说是当年六世班禅亲手种下,寓意“事事如意”。如今,它们郁郁葱葱,上面挂满繁密的磨盘柿,为古刹增添了别样的生活气息。行至慧香阁,西黄寺的漫步也戛然而止,而人还未从古刹神秘和精美钩织的震惊中回过神来。古刹中,依旧是悠悠时光,古塔依旧寂然,而所有来到这里的人都只是匆匆过客!

修建于明清时期的众多宝塔中,罗公塔是北京唯一一座道观中的塔,这一独特性,也成就了罗公塔的传奇。罗公塔,也称恬淡守一真人塔,坐落在北京市西便门外东北角白云观。

白云观在北京极负盛名。此观前身系唐代的天长观,观内至今还有一座汉白玉石雕的老子坐像,据说就是唐代的遗物。金代两度毁殁两度重建,更名为太极宫。1222年,道教全真派掌教人丘处机历经三年抵达阿姆河一带成吉思汗的军营,劝说其护民、止杀,深得成吉思汗的尊重信任和当地人民的敬仰。此后,丘处机东归燕京,赐居于此,在这里掌管天下道教,使太极宫发展为道教在北方的中心。元太祖二十二年(1227年)五月,成吉思汗敕改太极宫为“长春观”,七月,丘处机仙逝于此。明初改名为白云观,一直沿用至今。

今天,白云观不仅是北京的一大名胜,更是了解北京传统习俗的重要窗口。每年春节的民俗庙会,更是游人如织,热闹非凡。过年期间到白云观摸石猴,相传流行于明代,传承至今,已成为北京城人尽皆知的民间习俗。北京人热衷于摸一摸白云观的石猴,不仅在于感受其悠久的历史气息,还因为白云观的石猴自身具有的吉祥寓意。人们认为“猴”与气候的“候”谐音,“摸猴”就是“摸候”,可以顺应自然和气候,在新的一年里四季平安。此外,“猴”与王侯的“侯”也谐音,“摸猴”寓意“封侯”,可保佑来年事业顺利、诸事亨通。更有说法认为到白云观摸石猴儿可以祛病消灾,延年益寿。白云观的石猴因此受到追捧,至今,每年大年初五起,人们仍旧会遵循传统,来到白云观外摸一摸石猴,让心中的愿望找到一处“寄托”。

与石猴前热热闹闹的场景不同,白云观真武殿东侧的罗公塔前颇为幽静。不过,该塔的主人道士罗公颇具传奇色彩。罗公曾被旧时理发行业尊奉为祖师爷,传说,罗公创造了剃头理发的工具和按摩术,传入皇宫后得到雍正皇帝的赞赏。雍正五年(1727年),罗公仙逝后,雍正皇帝敕封他为“恬淡守一真人”,并在白云观为他建塔。罗公塔通高约10米,形似亭阁,实为密檐。底为一仰莲须弥座基台,上建八角形塔身。塔身上雕有道教象征八卦的图案。塔顶用小八角亭式,上冠以大圆珠,与一般塔刹又不相同。北京的道观中仅此一塔,足见其珍贵。

北京古塔的历史书写,是北京城市历史的记录,也是翻阅北京城市史中最有趣的一章。梵音清净中的古塔,衔接起绵延不绝的时代,也串联起一段段北京城市历史上的人物、故事和传说。作为不同时代的遗留,古塔最终厚重了北京的城市底蕴,也丰富了北京的城市故事。