Z世代脱口秀节目共情效应及其触发机制研究

摘 要:作为当下炙手可热的文化形态,脱口秀节目的走红在于内容生产者精准迎合了Z世代网络原住民对视听产品的情感偏好,以喜剧形式和媒介技巧强化了现实观照,形成了独特的共情链条。即以受众共情心理的多层次结构为基础,基于文本内容逻辑和媒介话语逻辑共同作用下的一种叠加效应。表演者从Z世代代际文化中汲取情感要素,通过播出渠道输送至受众端,受众接受情感链接的同时触发分享机制,由屏端输出的情感联结进入人际传播环节,每一个环节之间互为依托、互为反馈,共同构成了脱口秀节目独特的共情链条。随着脱口秀节目影响力的与日俱增,此类节目也出现了滥用共情、制造情绪对立的共情风险,亟需有效防范。

关键词:脱口秀节目;Z世代;共情传播;触发机制

中图分类号:G222文献标识码:A文章编号:2096-8418(2024)05-0125-09

一、问题的提出

近年来,中国内地脱口秀节目在网络及电视平台呈现出喷涌态势,层见叠出多部具有高话题度的节目。以最具代表性的《脱口秀大会》第四季为例,据艺恩数据显示,截至2024年2月14日,《脱口秀大会》第四季累计播放量达30.74亿,微博话题阅读量达173.02亿。从数据上不难看出脱口秀节目获得的庞大流量与关注度。而与日益高涨的脱口秀节目需求侧相比,当前脱口秀节目供给侧初显疲态:《吐槽大会》《奇葩说》戛然停播,《听姐说》招致吐槽无数,而《脱口秀大会》也陷入了“低分困局”,且屡屡触碰政策红线。脱口秀节目的“破圈神话”似乎已成明日黄花,其在实践层面俨然进入瓶颈期,亟需从学理角度给予深度观照,进而充分发挥该类节目作为调适社会情绪、参与Z世代文化建构并实现意识形态整合的独特竞争力、传播力。

脱口秀节目在中国有着数十年的实践,但直到2017年《吐槽大会》《脱口秀大会》等节目的播出,才使其成为拥有稳定受众群的大众娱乐节目形式,其核心原因无疑是精准迎合了Z世代群体的内容消费趣味。按照《脱口秀大会》主办方笑果文化的定位,该节目的目标受众聚焦于18—29岁、生活在大中城市里、有一定专业背景和消费能力的年轻人。实际上,这个年龄区间基本吻合全球范围对Z世代的界定。所谓Z世代(Greneration Z),是流行于欧美的代际划分标准,目前。相对达成共识的观点认为其是出生在1995—2009年与互联网相伴成长的人口。从当前中国脱口秀节目呈现出的话语范式来看,其锚定Z世代群体求新求异的文化需求及渴望认同的身份政治,通过强现实性的观点输出制造喜剧效果,使青年群体接受观点并与之产生情感共振,搭建起源于现实的共情链条,实现屏端内外的情感联结。

从话语实践来看,当前学界对脱口秀节目的研究更多是从脱口秀文本入手,从语言特色、价值观建构的层面对话语背后的社会心态进行探析。如盖琪从修辞学和艺术社会学的角度切入,认为脱口秀综艺的成功主要得益于其以迎合“青年群体”为核心的代际进路。[1]李娟对《脱口秀大会》进行了文化批判分析,认为《脱口秀大会》是当代青年喜剧文化的典型文本,节目通过解构性表达来实现正能量赋权,满足年轻一代的认知逻辑和情感需要。[2]滕威对脱口秀在中国的本土化过程进行了梳理,对其工业化路径提出了批判性思考。[3]

然而,从总体上看,由于节目类型研究的相对滞后,作为喜剧范式的脱口秀与作为大众娱乐形式的脱口秀节目常被混为一谈,脱口秀节目中的共情要素也并未得到充分重视,未能厘清共情作为脱口秀节目类型疆界的认知逻辑,同时在一定程度上忽视了脱口秀节目的媒介属性,不免有“重文本,轻媒介”的研究倾向。本文借助共情理论最新的研究成果,回归共情理论的多学科背景,找到其融通心理学、美学、传播学的交汇点,试从文本与媒介两方面探索移动传播时代,脱口秀节目与Z世代群体共情效应的生成机制,并对其呈现的潜在共情风险给予梳理。

二、Z世代脱口秀节目共情效应的心理逻辑

共情是一个涵盖学科较广的理论,研究范畴涉及心理学、美学、传播学三个领域。1873年,德国哲学家罗伯特·费肖尔(Robert Vischer)在其著作Uber das optische Formgefuhl: Ein Beitrag zu Aesthetik中提出“Einfuhling”一词,后英国心理学家铁欣纳(E.B.Titchener)将“Einfühlung”翻译为“empathy”。[4]在共情触发机制的讨论中,德瓦尔(Frans De Waal)提出了“俄罗斯套娃模型”[5]。这一模型基于进化论的理念,认为“共情”并非人类独有的思维活动,而是有着更为古老的生物本能内核。在这一模型中,完整的共情能力就好像俄罗斯套娃,拥有一层一层的实质,核心为许多动物所共有,是自主性的功能。外层加在这个核心之上,调节了共情的目的和应用范围。德瓦尔将共情效应触发机制的多层结构总结为:情绪感染、同情关注和观点采择。如图1所示,这三层结构分别对应着共情的生理本能、情绪共情和认知共情三个层级。

将这一“俄罗斯套娃模型”引入脱口秀节目共情心理触发机制的研究中,能够以更为可视化的方式具现抽象的受众情感反馈。从节目的核心受众——Z世代的观影偏好来看,脱口秀节目迎合的正是其基于情感化偏好的情绪感染本能、基于自我表达愿望的同情关注、基于选择性接触的观点采择三层心理逻辑。在脱口秀节目中,观众首先通过表演者的语言和表演形式感受到情绪感染,这种情感共鸣是共情的生理本能层级的表现,也是观众与表演者建立情感链接的基础。随着节目的深入,表演者在节目中分享的个人经历、感悟和观点,能够让观众产生共鸣,这种同情关注是情绪共情层级的体现。最后,观众通过观点采择达到认知共情的层级,在这一阶段,观众不仅能够理解表演者的观点和立场,还能够站在表演者的角度思考问题,产生更为深刻的理解和认同。

(一)情绪感染:基于情感化偏好的共情本能

媒介发展改变了受众的观影习惯。Z世代群体的观看习惯更加倾向于情感化、视觉化的内容元素,情感元素的大量堆叠能够使受众在不自觉的情况下产生情感共振。近年来,人文社科研究领域经历了一场“情感转向”,情感成为一种行动力量和文化艺术研究的全新视角。这种“情感转向”正是在当下中国语境下对于重构新主体的一种努力,这与Z世代群体对于“情绪价值”的推崇一脉相承。在脱口秀节目中,制作者通过语言、表情、动作等多种手段传递情感信息,年轻群体在感知这些信息的过程中产生共情反应。通过感知节目呈现的喜怒哀乐等情感元素,不自觉地被感染,从而产生相似的情感体验。从生物学的角度看,这种不自觉的共情是基于感知作用机制的共情本能,使得个体能够感知和响应其他个体的情绪状态。

心理学和神经学的相关研究已经证明了共情心理并非只存在于人类之中,而是广泛存在于生物界。加拿大学者兰德福等人对小鼠的疼痛反应进行了试验[6],他们将小鼠两两配对,然后分别给它们注射引发疼痛的药物。结果发现,当小鼠看到同伴出现疼痛反应时,它自身的疼痛敏感性也会增加。这表明小鼠能够感知到同伴的疼痛,并产生相应的生理反应。普雷斯顿和德瓦尔在对当前共情神经研究进行综述后指出:“所有共情过程都依赖于已假设的神经系统的一般感知动作设计。”[7]也就是说,共情能力依赖于一种核心机制,即感知作用机制(Perception Action Mechanism)。这一机制通过主体自身的神经和身体表征,为观察者提供了获取他人主观状态的有效途径。当主体关注客体的状态时,主体对类似状态的神经表征会自动、无意识地被激活。这一过程使得主体能够感知并理解他人的情感状态,从而产生共情反应。感知作用机制使得人类能够快速地感知他人的情感状态,并产生相应的生理和心理反应。

(二)同情关注:基于自我表达愿望的角色代入

在脱口秀节目中,脱口秀表演者充当的是“群体代言人”的角色,瞄准的是Z世代群体渴望自我表达但没有公开表达渠道的心理愿望。根据美国心理学家亚瑟·乔拉米卡利(Arthur Ciarami-coli)的观点,“共情(empathy)是一个人能够理解另一个人的独特经历,并对此作出反应的能力”[8]。在脱口秀节目中,表面上是观众将自我代入制作者塑造的典型角色中,体验该角色生活的情感链条,实质上是制作者通过典型场景的塑造,唤醒了观众对于自身的类似经历。这时,制作者的讲述就增加了一种代言功能,为受众带来一种经历相同、观点相似的代入感。也就是说,脱口秀节目中的共情效应是全身心地感受对方的境遇和感觉,而不仅仅以局外人的身份来看待,是有一定程度情感卷入的自我经历重现的代入感。这便是比生理本能的共情更高一层的能力——由于角色代入引发的情感共振而导致cb6e524f0b7b46a91610540f2e532b0fff21a96e7db34514a61c7804489ef29c的同情关注,也是一种情感共情,即个体能够对他人的情绪感受产生共鸣。[9]

(三)观点采择:基于选择性接触的认知接纳

在后真相时代,受算法等媒介技术的影响,Z世代群体在观点采择过程中更倾向于接受与本人既有倾向相符的观点。如曾登上2023年年度流行词榜的热词“互联网嘴替”,就体现了Z世代群体对于风格鲜明、语言犀利的观点的追捧和共鸣。在脱口秀节目中,脱口秀演员凭借自身对年轻群体生活状态和痛点的细腻洞察,以有“梗”的方式巧妙表达。而Z世代群体在接受这些观点的过程中,会根据自己的认知水平和价值观念进行判断,当他们认可制作者的审美标准和价值理念时,就会产生共情反应,从而形成审美认同,这与共情心理机制中的“观点采择”层级相适配。观点采择能力是指个体推断别人内部心理活动的能力,即能设身处地理解他人的思想、愿望、情感等,其本质特征在于个体认识上的去自我中心化,能够从他人的角度看待问题,是一种高层次的认知共情。但需要注意的是,在美学视域下,共情同时是一种社会行为,并具有较强的社会习得性。“每一个人的共情和感受力是不一样的,而且共情也需要满足一定的条件才能启动”[10]。美学中的共情不仅是感知和响应他人情绪的能力,更是一种审美体验和价值判断。在脱口秀节目中,观众共情心理触发机制具有个体差异性,且是一种由浅入深、由本能到习得的差异性机制。可以说,在观看脱口秀节目时,观众产生的认知共情更多是一种选择性的观点采择。每个人都会根据自己的背景、教育和文化等因素进行观点的选择,进而形成对脱口秀节目中涉及的话题、观点和幽默方式的共情。

三、Z世代脱口秀节目共情效应的触发机制

脱口秀首先是作为一种青年亚文化为人熟知,由此衍生出的脱口秀节目也主要以Z世代群体为目标观众群体。正如有学者所言,脱口秀节目的成功之处在于其塑造“青年群体”发言人的文化角色、“对‘青年群体’长期被主流媒介场域所忽视或曲解的代际情感、心理进行了表达”[1](104)。但与剧场脱口秀表演不同,脱口秀节目是一种媒介产品。在剧场中速食消费的“段子”,登上脱口秀节目后,便会在互联网上永久保存,成为可供反复观看和分享的语料。因此,为了在竞争激烈的综艺市场立足,脱口秀节目必须充分考虑其目标观众的观看习惯。在内容层面,既要极致精练,又要准确无误,同时需具备传播价值。而在制播方面,则必须考虑如何适应竖屏传播的形式,确保节目能够在手机屏幕上呈现出最佳效果,满足青年群体观众在移动设备上观看节目的需求。具体将分为“文本内容机制”与“媒介话语机制”两部分来讨论。

(一)文本内容机制

相较于其他舞台艺术,脱口秀表演可以说是一种极简的表现形式,通常仅由一位演员和一只麦克风构成其舞台元素。因此,在脱口秀节目中,脱口秀文本被赋予了丰富的内涵和意义。由文本在屏端搭建起的话语想象空间,不仅是构建节目结构的基础,更是触发观众共情的关键要素。作为数字时代的原住民,Z世代群体消费者对脱口秀节目的文本内容有着独特的期待和偏好。他们往往追求个性化、多样化和富有创意的表达方式。因此,脱口秀文本需要精准捕捉青年群体观众的兴趣点和情感需求,通过独特的语言艺术和叙述方式,与之建立情感共鸣。具体文本内容机制体现在三个方面。

1.社会情绪的精准洞察与审美转喻

脱口秀节目以社会情绪为原材料进行创作,然而这种创作并非机械地复刻社会情绪,而是通过文本技巧,对社会情绪进行强化、结晶和逆转三种方法处理。对社会情绪进行强化处理,即突出和强调某种情绪,使观众更加深刻地感受到这种情绪的影响和力量。这种处理方法可以使观众的情感共鸣得到加强,增加节目的情感浓度。喜剧效果的来源之一便是对现实的夸张呈现,脱口秀节目会以讽刺的方式揭示社会现象,并通过放大的手法来达到喜剧效果。这意味着表演者会以一种夸张的方式描述社会现象、事件或个人经历,使其变得荒诞不经、滑稽可笑。例如,金星在《金星秀》中流传甚广的脱口秀表演:

“飞机起飞以后,小姐们推着饮料车,走到跟前:Would you like something to drink? Coffee, tea or cocacola? 不错啊!彬彬有礼的,英语也不错。一看,倒完了,走过去了以后到这边:喝什么?我在后边看,哦明白了,刚才那个是老外,这面是我们自己同胞,一见了同胞就换了个面孔。”

在这里,金星就以夸张的语气和动作描绘了她如何在飞机上“为难”崇洋媚外的空姐的故事,将其渲染成一个荒谬、滑稽的场景,以此讽刺当时个别服务人员对待中国人和外国人的不同态度。

对社会情绪进行结晶处理,即将某种情绪进行提炼和升华,使之成为一种具有普遍意义的情感表达。这种处理方法可以帮助观众深入思考和领悟社会现象背后的情感内涵。脱口秀节目能够就社会话题展开讨论,并在一定程度上扮演意见领袖的角色,进而引导和塑造社会情绪,为模糊不清的社会情绪提供方向,即结晶策略。这也是脱口秀节目保持其核心竞争力的重要策略所在。比如,脱口秀演员呼兰曾以狗之间无用的竞争来解读当今社会的内卷现象:

“之前我一直不理解啥是内卷,有一次我彻底明白了。我在我家楼下看见两个阿姨在遛狗,一个阿姨对狗说:‘坐。’那个狗‘咔’坐下来了,另一个阿姨对狗说:‘Sit.’那个狗‘咔’也坐下来了。我看着第一只要回家学英语的狗,我一下就理解了什么是内卷,就第一只狗的眼神都不是哀怨,而是不解:大家都是狗,你这是干啥呢。”

对Z世代群体来说,身处“优绩主义”神话的社会语境中,“内卷”成为很多年轻群体不得已而为之的选择。但这种“西西弗斯式”的竞争使得年轻人始终弥漫着倦怠的社会情绪,这就让“反卷”的内在情绪一触即发。这种情绪经由脱口秀演员的提炼转化,实现一种话语实践的软性抵抗,就能够迅速地引发普遍共情。在上述表演中,呼兰通过这个简单却富有启示的场景,巧妙地暗示了人们不必要的竞争和追求。这种鲜明的对比和幽默的表演,既引发了青年群体的笑声,又实现了一定程度的社会情绪“解压阀”的功能。

脱口秀节目作为当代社会娱乐的重要形式,还具备一定的逆转社会情绪的潜力。从吸引受众的角度来看,这种逆转功能是制作者为了吸引观众而采取的媒介策略,即使面对已经较为板结化的社会情绪,脱口秀节目为了突出“个性化”的标签符号,也会另辟蹊径,打破固有的惯性思维,提出与社会情绪相异的观点立场。比如,脱口秀演员李诞以自己在内蒙古长大的经历,劝诫网友不要过度追求所谓的“田园牧歌”式的生活:

“时代发展得快,才给了你慢的权利。你在城市里生活,田园才是牧歌;你只能在田园生活,那就是你一生唯一的歌。”

在上述脱口秀表演中,同样也是对Z世代群体“田园梦”的一次无情解构。面对现实的求学、职场、住房等现代性焦虑,Z世代年轻人开始渴望“生活在别处”,文艺产品也呼应了这种需求。于是在众多内容形态中,建构出了“乌托邦式”的乡村,无论是乡村田园的短视频,还是慢综艺等,投射的均是都市青年群体对田园牧歌的想象。这种对乡村田园的慢生活想象,诚然会在一定程度上调适青年群体的社会情绪,但滤镜加持下的田园生活也必然会遮蔽真实乡村严肃残酷的一面。李诞以自己在内蒙古的成长故事打破了城市人对田园的浪漫想象,就是以一种对社会情绪的“逆反式表达”,建立共情的链路。

2.自叙事生产引发受众情感投射

在脱口秀节目中,脱口秀表演者以第一人称视角组织脱口秀文本,通过自我陈述、自我表露等方式,营造一种打破“第四堵墙”的交流感,将自己的经历、感受和观点呈现给观众,形成了一种近似“自传体”的文本组织形式。学者将“自叙事”概念引入对脱口秀节目“内在艺术逻辑”的分析中,[1]借助这一视角可以发现:脱口秀表演以自我经历为载体来呈现社会现象、文化背景和人际关系等方面的内容。这种“自叙事”生产模式使得观众在观看过程中会不自觉地将自己的情感和经验投射其中,从而产生共情反应。

脱口秀节目中的每一次表演都是构建镜像的重要实践。为了更好地引发受众的自我代入,脱口秀节目中的演员往往借助自己的职业、家庭背景以及个人经历等元素来构建具有多样性的镜像。值得注意的是,脱口秀演员在舞台上所呈现的自我,并非毫无修饰的真实自我,而是一种经过艺术加工的拟态镜像。在戈夫曼的拟剧理论中,前台是“个体表演中以一般的和固定的方式有规律地为观察者定义情境的那一部分”[11],而后台便是“那些被竭力抑制”“可能有损于它所要造成的印象的那些行动”[11](97)。为了更好地与观众建立情感联结,脱口秀演员在舞台上往往会采用介于前台和后台之间的中区策略,即以真实自我为基础,选取一至二个典型特点进行放大,构筑出兼顾真实性与娱乐性的角色形象。例如,较为知名的脱口秀演员“社恐女硕士”鸟鸟、“理工科段子手”呼兰等在节目中塑造的角色,既有自身经历的影子,也经过了艺术的加工和提炼,形成了一种拟态的镜像。在这一镜像世界中,观众会不自觉地将自己的情感投射其中。这种情感投射的过程实际上是观众在心理上对脱口秀演员所呈现的镜像进行认同和内化的过程。通过这种方式,脱口秀节目成功地引发了受众的自我代入,进一步强化了共情效应。

3.文本召唤结构激活受众个体经验

脱口秀节目呈现出一个开放性的文本空间,其惯用的隐喻性修辞构建的“铺垫情景——打破预期”叙事模式,组成了脱口秀文本的召唤结构,以激活受众将主体经验代入到节目文本内容当中,使其认知及情感与节目文本产生共鸣。

为强化受众对于节目内容的代入感,脱口秀节目常常以Z世代群体所熟悉的生活场景为背景,铺设一种普遍的认知情景。这种认知情景往往融合了观众的日常生活场景或情感体验,如校园、职场、社交场合、家庭等。通过这样的铺垫,脱口秀演员能够引导观众进入一种共同的语境,使观众产生共鸣和期待。同时,演员还需要运用机智幽默的语言和意想不到的情节转折打破观众的预期,以达到引人发笑的目的。这种打破预期的元素往往是演员对生活的独特观察、体验或是讽刺调侃。当今社会亦是如此,为了生活的效率,每个人大脑深处都尘封着无数认知活动的质料,导致现代社会都市人更多地生活在一种“类想象界”中。即我们能感受到身边很多的变化,但不知该如何表达和纾解。脱口秀演员用语言的形式界定了观众心中存在但不知如何表达、司空见惯但捉摸不定的细微情感。比如,脱口秀演员庞博用另一视角解读曾风靡一时的“剧本杀游戏”:

“剧本杀也太像开会了吧!一进门先给你一叠厚厚的材料,然后你看着看着就发现,各部门已经开始互相丢锅了。”

当脱口秀演员通过语言将陌生的记忆熟悉化,用语言重新界定受众的主体经验,观众的审美共情也就被激活了。

(二)媒介话语机制

科技的发展不仅重塑了媒介形式,还深刻改变了观众的观看习惯。对于Z世代群体消费者而言,他们更倾向于直观、刺激的视频内容,同时受社交媒体的影响,更注重视频的互动感体验。基于此,脱口秀节目若想在制播层面上强化与受众的情感链接,则要在媒介话语机制上进行相应的调整和创新。从以往成功的实践来看,脱口秀节目通过情感符号的视觉化呈现、空间生产强化在场体验以及融合传播建构互动仪式等手段,为屏端Z世代群体提供了沉浸式的观看场景,使他们能够更加深入地感受到节目所传递的情感和信息,实现了一种“媒介化共情”。

1.融合传播建构互动仪式

中国脱口秀节目滥觞于20世纪90年代的电视谈话节目,成型于21世纪10年代《壹周立波秀》《金星秀》等更具本体属性的节目形态。但这两个区间的创作仍可归属于传统大屏端的脱口秀。这一时期的脱口秀还属于家庭“客厅文化”的一部分,追求内容上的广谱性、合家欢和收视上的最大公约数是其基本的传播逻辑。而进入移动传播时代的脱口秀节目,逐渐形于成了以Z世代趣味为主导逻辑的内容形态。在新媒体时代,脱口秀节目也更容易借助屏端完成对观众的情感传递。受社交逻辑的影响,由脱口秀节目引发的情感共享与传播也并非完全受感性推动,其背后也有复杂的媒介逻辑。小屏端碎片式的消费场景,使短小精悍的段子式、金句化的脱口秀更加易于形成共情传播。与此同时,新世代群体更突出的分享欲、表达欲也更易于共情链路的形成。

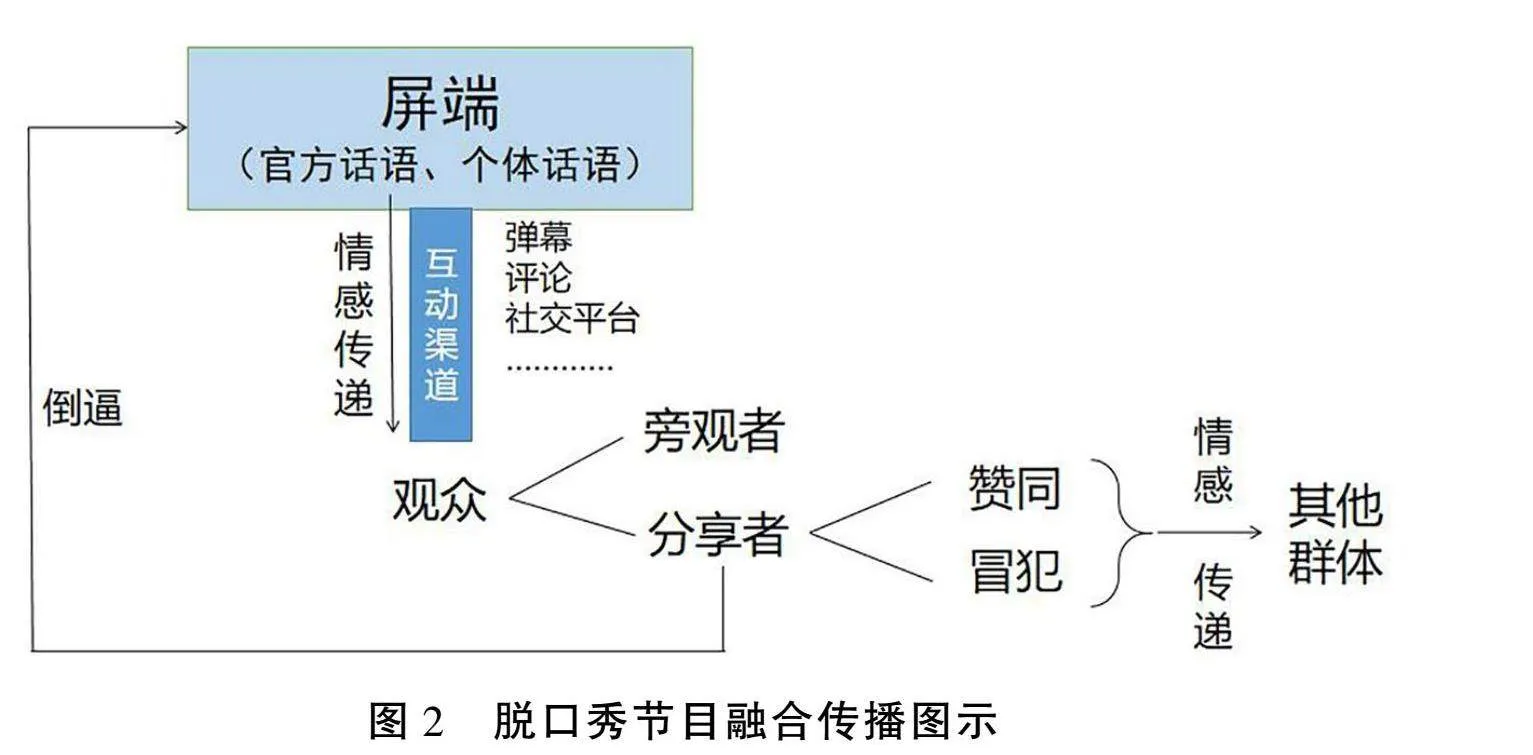

如图2所示,随着智媒技术的发展成熟,弹幕、评论区、社交平台等都是受众的互动渠道。当传递的信息触及每一个观众时,他们就会自发出现分化。在审美共情领域,有两类审美者的分类:旁观者和分享者。其中,旁观者指的是对于接收的信息持无利害审美的观点,或仅进行自我传播,不将情感分享至自我以外的主体。从实践层面来看,是否产生接受情绪分享并将情绪继续传播出去的分享者,是验证共情链是否完成的最终依据。

观众在共情传播中并非消极的情感接受者,而是有着独立思想、辩证思维的实践主体,也是脱口秀节目搭建共情传播链上必不可少的终极一环。从效果层面来看,观众在观看脱口秀后生发的情感波澜都可以称之为共情传播的传播效果,只是效果有好有坏。如果传播内容接触到受众时不能引发其知识或情感上的改变,那么此次传播就是无效的。然而,以发展的眼光观之,旁观者和分享者虽分属于不同的审美共情领域,但两者并非完全独立。传播效果可以分为短期效果和长期效果,旁观者并非完全脱离了共情链条,有时他们可能在短期内无法体会到变化,但从长远角度来看,他们仍然有可能成为信息的传播者,进一步延伸传播的链条。

2.空间生产强化具身体验

脱口秀作为一种源于线下的艺术形式,其魅力在于演员与观众之间的即时互动和情感交流。然而,随着媒体的演变,脱口秀逐渐从线下小剧场走向了屏端。这种转变不仅仅是表演空间的变化,更是共情链条的重新构建。在线下,演员与观众面对面,情感可以即时传递,而在屏端,脱口秀节目的共情链条更需要全新的空间生产的辅助,强化在场体验。

从脱口秀节目的录制场景布局来看,当前大多脱口秀节目借鉴谈话节目中“生活化”的场景布局,如大量使用“沙发”“圆桌”等生活元素,尽可能贴近屏端受众在观看脱口秀节目时所处的现实空间,以增强交流感与互动感。同时,镜头的运用对于增强受众的沉浸感受至关重要。由于屏端观众无法像现场观众那样与演员进行即时互动,演员就需要通过与镜头的交流来弥补这一不足。脱口秀演员在表演时需改变与录制现场观众进行互动的习惯,避免给屏端受众带来“置身事外”的旁观感,而是要注意与镜头保持眼神交流与互动,强化屏端受众的在场体验。

3.情感符号的视觉化呈现

脱口秀节目利用影像装置将脱口秀情感要素转化为一系列具有象征意义的可视化符号,是受众产生共情心理的直接刺激。共情效应的情绪分享路径是一个“内模仿”的过程,即当主体看到相关动作时,其大脑会自动对这个动作进行模拟,是一个自我驱动的过程。“当个体知觉到他人的动作或者情感的时候,其大脑中表征相应动作或情感的部位会被激活,从而令个体产生同形的表征”[12]。当脱口秀演员进行表演时,他们的面部表情和肢体语言往往与语言内容相辅相成,形成一种独特的情感符号。节目创作者通过镜头对这些情感符号进行选择性呈现,引导观众的视线和注意力,并以此增强受众的情绪感染。同时,录制现场的观众参与也是增强情绪感染的重要因素。从已有脱口秀节目来看,脱口秀节目往往是“表演者+嘉宾+现场观众”的人员配置。脱口秀节目为了情感符号的视觉化呈现,往往会在脱口秀演员进行表演的过程中,插入嘉宾及现场观众对于表演的反应,观众的欢笑、鼓掌、尖叫等反应与节目情感节奏相呼应,其目的不仅是避免屏端观众的视觉疲劳,更是通过影像手段刺激屏端受众与录制现场产生情感联结,以增强共情心理。

四、警惕Z世代脱口秀节目的共情效应风险

脱口秀节目通过文本内容和媒介话语机制触发了Z世代群体的共情心理,迎合了青年群体情感化偏好、自我表达意愿和选择性接触的心理逻辑。可以说,与青年群体之间产生的情感共振是脱口秀节目广受欢迎的重要原因。因此,共情是手段而非目的。脱口秀节目出发的共情心理背后隐喻的是Z世代青年群体渴望突破圈层壁垒的结构性诉求。但在近年来的实践中,部分脱口秀节目将“情感刺激”作为节目最终目的,产生极端情感对立,成为脱口秀节目的共情风险。具体体现在建设性阙如、圈层化严重、平面化过度三个方面。

(一)建设性阙如,激化网络民粹主义

随着越来越多高话题度的脱口秀节目的出现,脱口秀在从小众亚文化向专业化类型节目转型的过程中,逐渐暴露出内在的制播矛盾。即其以社会现实为养分的解构式喜剧范式与其作为大众媒介的社会责任,在商业利益上并不总能达成一致。在利益与社会责任的权衡中,部分脱口秀节目为追求高收视率,过度追求娱乐效果,将复杂的社会议题简化为对某一观点或现象的讽刺和调侃,同时,为获得更广泛受众的认可,部分脱口秀节目“讽刺”和“调侃”的对象往往是社会地位较高的人群,对于真实痛点或深层次的社会问题选择遮蔽或柔化处理,缺乏对问题的全面探讨和建设性思考。这种极化的平民视角可能导致观众在笑声过后可能依然对社会问题感到迷茫,甚至对社会议题产生误解、引发消极的情绪。随着节目的传播,这些不良情绪不断累积和发酵,最终可能加剧网络民粹主义倾向。

(二)圈层化严重,加深群体间信息壁垒

作为一种深受Z世代青年群体喜爱的青年文化形式,脱口秀节目从策划到播出,都体现出鲜明的年轻化特色。然而,这种高度针对性的市场策略在赢得特定受众认同、稳固收视率的同时,也可能加深群体间信息壁垒。当脱口秀节目过于迎合某一特定群体的趣味和需求时,圈层内的交流互动会变得更为频繁和紧密,受众的既有倾向在圈层内搭建的情感连接中不断得到强化,往往会忽视其他群体的声音和诉求。这种情况下,议题的讨论可能因此变得片面或偏狭,不同群体之间共识的形成变得更加困难,信息隔阂和误解进一步加深。因此,脱口秀节目在追求年轻化和特定受众认同的同时,也应有意识地打破圈层壁垒,利用其独特的共情链条,搭建不同群体交流互通的平台。

(三)平面化过度,呈现“傻乐主义”倾向

随着网络综艺和短视频的普及,脱口秀节目呈现出一种明显的“平面化”趋势。这种平面化不仅体现在视觉呈现上,更深入到节目的内容、结构和叙事方式。在当前碎片化的社交逻辑下,脱口秀节目“坍缩成一个个图像或不到几秒钟的短视频”[3](97-98),节目内容追求短平快的笑点和叙事爆点,而缺乏深度和内涵。这种平面化过度的现象可能导致观众在追求娱乐效果的过程中,丧失对节目内涵和深度的思考,有学者曾警示过这种“傻乐主义”[13]倾向。过度平面化导致的“傻乐”将使得观众在娱乐中丧失批判能力和思考能力。

五、结 语

综合上述研究,本文提出图3的脱口秀节目共情效应触发机制的解释性框架。该框架的核心是以感知作用机制为基础,以心理学、美学、传播学的研究成果为外部构成要素的受众共情心理“俄罗斯套娃”结构。

从发展的角度来看,脱口秀节目从众多流行娱乐节目中脱颖而出,其成功不仅在于其喜剧性,更在于其与Z世代深度共情的现实进路。脱口秀节目共情心理触发机制的解释性框架揭示的并非共情心理的顺序式呈现,从整体上来看,脱口秀节目的内容、形式和情境等因素共同构成了观众产生共情的触发点。这些因素相互作用、相互影响,因此其层级结构更多强调的是脱口秀节目在触发共情时的一种叠加效应。基于此近似“俄罗斯套娃”的心理结构模型,脱口秀节目在文本艺术和媒介技术的双重作用下,构筑其独特的脱口秀节目共情链条。然而,原本以搭建情感联结桥梁为最高艺术追求的脱口秀节目,如今却频频成为窄化公众议题讨论空间的“导火索”。因此,脱口秀节目需要思考如何协调话语场之间的博弈,重新调整共情策略,平衡脱口秀的喜剧艺术性及大众媒介规范性,在适度共情中实现有效传播。

参考文献:

[1]盖琪.以“Z”为名:中国内地脱口秀综艺的代际进路及喜剧政治[J].文艺研究,2022(12):94-104.

[2]李娟.解构性表达下的正能量赋权:《脱口秀大会》的文化批判分析[J].浙江学刊,2021(4):183-192.

[3]滕威.中国脱口秀(单口喜剧)的发展简史与路径选择[J].中国现代文学研究丛刊,2023(5):67-98.

[4]Eisenberg, N.& Strayer, J.(1990).Empathy and its development.CUP Archive.

[5]De Waal, F.B.(2008).Putting the altruism back into altruism: The evolution of empathy.Annu.Rev.Psychol.,59: 279-300.

[6]Langford, D.J.et ai.(2006).Social modulation of pain as evidence for empathy in mice.Science,312(5782): 1967-1970.

[7]Preston, S.D.& De Waal, F.B.(2002).Empathy: Its ultimate and proximate bases.Behavioral and Brain Sciences,25(1): 1-20.

[8][美]亚瑟·乔位米卡利.共情力: 你压力大是因为没有共情能力[M].耿沫,译.北京: 北京联合出版公司,2017:3.

[9]Dziobek, I., Rogers, K., Fleck, S., Bahnemann, M., Heekeren, H.R., Wolf, O.T.& Convit, A.(2008).Dissociation of cognitive and emotional empathy in adults with Asperger syndrome using the Multifaceted Empathy Test (MET).Journal of Autism and Developmental Disorders,38: 464-473.

[10]吴飞.共情传播的理论基础与实践路径探索[J].新闻与传播研究,2019(5):59-76.

[11][美]欧文·戈夫曼.日常生活中的自我呈现[M].冯刚,译.北京:北京大学出版社,2008:19.

[12]崔芳,南云,罗跃嘉.共情的认知神经研究回顾[J].心理科学进展,2008(2):250-254.

[13]周志强.从“娱乐”到“傻乐”———论中国大众文化的去政治化[J].天津师范大学学报(社会科学版),2010(4):36-43+76.

[责任编辑:高辛凡]