从文化遗产到文化想象:非物质文化遗产的纪实影像话语建构

摘 要:非物质文化遗产作为民族文化记忆的活态载体,对维系民族共同体想象、凝聚文化认同至关重要。越来越多以非遗为主要题材的纪录片引发了现象级的文化潮流,并形成了一套本土化的、联通历史与当代的叙事系统与美学范式,成为建构大众非遗想象的主要话语来源。一方面,通过“去语境化”的话语方式,纪实影像以超脱出具体情景的极致感官体验,实现了对文化本质的直观建构;另一方面,纪实影像又通过“再语境化”的话语表达,激活了个人生命体验与集体记忆的深层共鸣。由此,非遗的影像化再生产在促进文化消费与传播的同时,更引发文化共情与身份认同,为中华优秀传统文化的创造性转化与创新性发展提供了一条有效路径。

关键词:非物质文化遗产;纪录片;文化想象;话语建构

中图分类号:J952文献标识码:A文章编号:2096-8418(2024)05-0110-07

非物质文化遗产是被文化社群共享、继承下来的文化记忆,也是维系民族共同体想象的重要凭借物,具有弘扬中华传统文化、凝聚中华民族共同体意识的重要意义。非物质文化遗产及其所蕴含的民族文化观念的社会化传承与传播是非遗保护的重要维度。只有越来越多的文化传统“被看见”“被传播”,非物质文化遗产才能作为全民性、群众性、共享性的文化进入公共话语,获得文化的共识与持久延续的生命力。

在非物质文化遗产从地方社群走向大众的过程中,以纪录片为代表的大众视听媒介发挥着重要作用。《舌尖上的中国》《我在故宫修文物》等以非物质文化遗产为主要题材的纪录片获得巨大的关注,甚至引发现象级的文化潮流。这些纪录片不仅作为一种影像化的表征形式,记录着非遗的知识系统,书写着非遗的文化意义,更作为一种有关非遗的话语方式,勾连起大众对非遗的文化想象与消费。越来越多的纪实影像对非遗的元素、题材、内涵进行了征用,形成了一套联通历史与当代的叙事系统与美学范式,成为建构大众非遗想象的主要话语来源。

因此,本研究将对非遗的纪实影像呈现进行深入分析,探讨影像是如何建构起一套非遗的视觉话语体系,关联起怎样的遗产想象,又是如何将其嵌入到大众的情感与消费当中的,并进一步思考非遗纪录片在凝聚民族文化共识中的意义与价值。

一、作为文化表征的非遗纪录片

2001年,中国昆曲被列入首批人类口头和非物质遗产代表作。与此同时,进入新世纪的中国开始逐渐走向世界舞台的中央。以昆曲为代表的中国传统文化获得国际社会的认可,也为中国在世界舞台寻求具有独特性的文化身份提供了契机。在“大国崛起”的整体图景中,文化遗产所催生的“文化崛起”想象构成了重要支流。以此为起点,非遗作为一项国际性文化制度的引入成为中国全面、主动拥抱世界,参与世界文化共同体建设的重要表征。同时,随着中国非遗制度的日趋成熟,非物质文化遗产的传承与保护也逐渐从国家与专业人士参与主导的国家工程,拓展至全民参与的社会行动,在更广阔的公共话语空间获得了巨大的关注。

在这一过程中,纪录片作为历史书写与文化表意的关键文本,深度参与到有关非遗的公共话语构建当中。《昆曲400年》《传承》《了不起的匠人》《寻找手艺》《手造中国》等大量的纪实影像将目光转向中国丰厚的非物质文化遗产,与非遗的文化实践形成密切的互动。

一方面,非遗题材纪录片的繁荣离不开民族文化传承的政策驱动。2010年10月,国家广电总局出台《关于加快纪录片产业发展的若干意见》,明确指出纪录片“弘扬中华民族优秀传统文化”的创作任务。与此同时,纪录片的播出需求量也大大增加,国家广电总局多次提出提高国产纪录片播出比例的要求。2015年5月20日,纪录片《本草中国》在江苏卫视黄金时段播出,成为第一部参与卫视频道周五黄金档的电视纪录片。2017年,《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》提出实施“中华文化电视传播工程,组织创作生产一批传承中华文化基因、具有大众亲和力的动画片、纪录片和节目栏目”。2022年,《关于推动新时代纪录片高质量发展的意见》提出“中华传统文化纪录工程”,再次以政策引导强化纪录片对中华优秀传统文化的记录与传播。在一系列政策激励之下,非物质文化遗产作为传承中华优秀传统文化的重要题材,成为电视纪录片的主要表现内容之一,非遗纪录片获得快速增长。

另一方面,媒介生态的变革也为非遗纪录片的“破圈”带来了契机。互联网改变了传统纪录片的话语系统、生产方式、观看与传播模式。网络媒介的活力让非遗影像的文化效能得到最大化的释放,展现出传统文化当代转化的巨大生命力。2016年,《我在故宫修文物》在B站引发现象级传播效果,非物质文化遗产所指涉的传统文化在青年群体中产生了巨大的吸引力和文化魅力,极大地突破了非遗领域固有的社群结构,让越来越多的年轻人认识非遗、认同非遗、消费非遗。这些纪录片所呈现出的匠人匠心、文化传承都成为当代年轻人主动推崇与效仿的对象,在充满流动性、不确定性的今天激发起年轻群体强烈的文化归属感以及回归文化主体性的需求。

因此,在影像的表征之下,纪录片越来越鲜明地呈现出形塑文化认知与建构共同体身份的社会功能与文化意义。虽然“非物质文化遗产”是一个外来概念,但经过在地的影像生产与消费,正与当代呼唤民族文化自觉的时代氛围相契合,既是传承与弘扬中华优秀传统文化的有效途径,更在影像化的过程中成为凝聚文化共识的重要中介。

二、非物质文化遗产的影像话语策略

(一)去语境化:非物质文化遗产的物质性与身体性

伴随纪实影像美学与影像技术的革新,越来越多的纪录片尝试突破对现实的简单再现,形成“去语境化”的话语方式,以超脱具体情景的极致感官体验,调动观众的文化想象。在对非物质文化遗产的呈现中,影像往往通过“物质性”与“身体性”两个主要的话语策略实现了对中国非物质文化遗产所代表的东方美学的建构。

1.以物质为投射的遗产美学

2012年,《舌尖上的中国》第一季在央视一套播出,成为现象级纪录片作品。它所创造的视听语言奇观也被此后大量的纪实影像所借鉴。得益于摄影技术设备的革新,该片首次在电视纪录片拍摄中运用可更换镜头的大画幅数字摄影机,从而形成了独特的摄影风格,拍摄出大量具有浅景深电影感的画面,建构起极富有视觉奇观效果的美食审美空间。[1]利用微距镜头,《舌尖》最大限度地放大了食物的纹理细节与光泽,并通过影像帧与帧之间的时间艺术,在高速摄影镜头中展现瞬时动作中的食物姿态,在延时摄影中呈现自然时间的作用下所发生的微观变化,让观众从区别于日常生活体验的陌生化视角感受食物的质感与美感。

除了由《舌尖》所开创的美食类纪录片的典型视听表现方式,非遗纪录片在呈现传统手工艺制作过程时也形成了类型化的纪实影像语言。这种视听层面去语境化的话语呈现策略可被称为“物质性”(objecthood)。“物质性”作为一个学术概念,可以追溯到亚里士多德(Aristotle)、马丁·海德格尔(Martin Heidegger)等学者对“物”的哲学思辨。而在当代,“物质性”被纳入广泛的人文学科讨论中,学者们关注物质如何在技术媒介、视觉文化和日常生活中发挥作用,成为理解社会互动与文化表现的重要视角。不同于媒介研究对物质性(Materiality)及其对信息传播与社会关系的研究取向,本文对物质性(Objecthood)的讨论聚焦于艺术理论领域对艺术作品的物质性及其与观众关系的研究。在弗雷德的《艺术与物性》(Art and Objecthood)、李格尔的《现代文物崇拜: 其特点与起源》( The Modern cult of Monuments: Its Character and its Origin) 等研究中均强调物质属性对于艺术作品的重要价值。学者梁君健将“物质性”的视觉话语策略阐释为“暂时搁置物的符号性和象征性的精神指代、回到事物本身的物质属性”,通过美学经验和心理投射为当代消费社会中的个体提供了认同途径。[2]在以非遗为题材的纪录片中,这种“物质性”的话语策略被大量使用,透过“物”形成对非遗历史积淀与匠心精神的投射。比如纪录片《锦绣纪》反映的是中国各类传统丝绸织绣技艺,细密的蚕丝则成为该片的主要拍摄对象。为了精密记录下0.02毫米的蚕丝所拥有的极致视觉质感,创作者使用了4K高清数字摄像机和超微镜头等设备,并透过显微镜呈现密密排列着的两个三角形的蚕丝横切面。在隔离人们日常生活经验的陌生化影像视角下,观众能够从肉眼无法抵达的微观世界中获得锦绣织物的审美体验,在暂时搁置丝绸现实社会功能的影像美学空间感受奇妙的物质之美。而当影像叙事回归到匠人用经纬纵横的丝线纺织出锦绣绸缎的非遗技艺时,这种对物性的极致审美则成为引发文化认同的心理桥梁。同样,在互联网微纪录片《了不起的匠人》中,创作者通过精心的置景与布光,使器物以富有仪式感的姿态陈列,特写镜头对器物局部细节的放大拍摄,以光影的变化凸显木作、瓷器的质地变化,通过对“物”的美学修饰调动观众对文化遗产的心理认同。也正是在这一纪实影像话语的选择下,非物质文化遗产各门类中有具体承载物的传统手工艺、美术、医药等成为非遗纪录片的主要记录对象,而口头文学、传统体育等不易被“物质化”影像转译的非遗类型则较少出现在大众视野。

2.以身体为载体的遗产实践

而在“物质性”之上,非遗得以承载文化群体历史与记忆的更重要的价值则在于非遗传承人世代口传心授、身体实践的“非物质性”经验。为表征非物质文化遗产作为身体实践的特征,纪录片往往通过大量的手部与躯体的特写镜头,以光影质感传达人物“身体性”的美感。非物质文化遗产的世代传承离不开以传承人身体为载体的实践。非物质文化遗产“以人为本体、以人为主体、以人为载体、以人为活体”,“是通向身体哲学的身体遗产”[3]。因此,每一项具体的非遗均是一个地方社会个体或文化群体进行身体实践的产物。同时,身体在哲学与社会科学史上,一直处于各种意识形态所编织的文化意义之网中。在早期的中西方思想史与美学史上都存在一种“精神先于、高于身体”的主流认知,在“形神”关系中,“神”往往得到高度肯定,而“形”则被忽略甚至贬低。[4]随着人类对身体美学的发现以及对理性与“生活世界”的回归,身心合一、有血有肉的个体生命被直觉主义、表现主义、存在主义等美学思潮视为审美创造、审美体验的主体。在视觉艺术领域,对人身体感官之美的呈现也贯穿于西方艺术实践当中。在中国固有的文学批评中,身体也频繁被用作文学审美品评的“生命化名词”,“表里神体的调融”成为文学批评的重要追求。[5]而身体的生产性与消费性的勃兴也成为当代感官化生活的显著症候。这些有关身体意义的建构都为影像对非遗身体性的表达提供了重要的话语基础。在非遗纪录片中,对审美感觉的营造往往通过对身体知觉的影像化呈现达成。比如纪录片《茶,一片树叶的故事》以制茶工艺与中国传统的茶文化讲述中国人对自然的幻化与平衡之道。该片以细腻的镜头语言呈现制茶人的肢体与茶尖嫩叶、制茶器具的互动。在展现黑茶制作中的非遗技艺——“溜茶”的片段中,制茶匠人需要借助倾斜的木板,用脚反复踩踏麻布袋中的茶叶。镜头以浅景深聚焦匠人的脚部动作,倾斜的木板形成富有美感的对角线构图,匠人沉重的脚步以及古旧的木板所发出的吱呀声响共同形成了身体的节奏与韵律。同样,纪录片《手造中国》以手造瓷器来展现中国人的精神世界。片中用大量的特写镜头与慢速摄影展示制瓷工匠的手部动作,放大手与瓷器之间的摩擦。在呈现大件瓷器拉坯的制作过程时,镜头以大特写与高角度俯拍展现四位赤膊工匠手臂相接按压于泥坯之上,建立起优美的几何构图。拉坯旋转所产生的阻力与匠人的臂力交融,匠人粗糙的手部肌肤纹理与泥坯细腻的纹路交映,形成独特的审美质感。纪实影像以镜头的取舍以及艺术化的影像设计,将匠人的身体与其所锻造出的符号化的器物工具暂时剥离出繁杂的日常化语境。观众通过影像对匠人的身体及所造之物进行凝视,在悬置的当下时间中静静欣赏非遗的美感,更在历史时间的沉淀里体验到非遗的灵韵。而非遗工匠的身体实践也不再是作为文化遗产的附庸和客体,而是作为创造审美的主体,展现出生命的灵性与创造力。

纪实影像语言对非遗的再创造与传播,改写着大众对非遗古旧、破败、缺乏美感的陈旧印象,也改变纪录片空谈非遗“非物质性”符号意义时参与非遗实践的身体的缺席。在纪实影像的聚焦之下,匠人们所坚守与传承着的非物质文化与他们的身体实践密不可分。这种对身体美学的表征并非单一层级地对身体的窥视,而是精神价值与形体价值的和谐统一。柏拉图认为,“最美的境界在于心灵的优美与身体的优美和谐一致,融成一个整体”[6]。非遗工匠不是被动等待抢救,而是当代社会美的创造者。非遗纪录片对影像美学的雕琢给受众带来的正是这种“身体之美”与“心灵之美”的双重体验。

(二)再语境化:回归日常生活与个体生命

日常生活是非物质文化遗产得以延续的现实语境。在影像对非遗进行去语境化的呈现时,往往聚焦于非遗的某个具体与局部事项,而当重新审视非遗赖以存在的日常生活整体时,纪录片往往诉诸“再语境化”的话语表达,将符号性、象征性的非遗融入日常化与个体化的叙事,实现与大众具体现实语境的勾连。

事实上,日常生活已成为非遗领域的重要观念转向。文化就是生活本身,非物质文化遗产原本就是“被学者发现并表述出来的那部分日常生活”[7]。近年来,伴随着“生活世界”这一哲学概念在文化与社会研究领域的引入,“日常生活转向”成为民俗学与非物质文化遗产研究的重要学术取向。[8][9]日常生活的研究路径实现了民俗在文化维度、社会维度与政治维度的汇总和整合,[10]并在非遗保护与传承的语境下体现出参与社会公共文化发展的学术自觉。此外,研究者也立足后全球化时代的文化遗产实践,呼吁将“回归生活本身”作为缓解全球与地方对峙的关键方法。[11]2018年,《人民日报》刊发文化和旅游部副部长项兆伦的文章《非遗保护要见人见物见生活》,“非遗不只是一件件体现文化传统的产品或作品,它更是可见、可参与的生活……要支持非遗回归社区,回归生活,让非遗在千家万户的日常生活中得到体现和传承,成为当下的生活方式。”[12]在学术、政策与媒介场域的互文互动之下,日常生活成为非物质文化遗产影像表达的核心话语之一。创作者广泛挖掘蕴藏于中国人生活中的非物质文化,将来自传统的非物质文化遗产与现代语境下的当下日常生活有机地融合在一起。比如纪录片《布衣中国》没有直接反映作为非物质文化遗产的各类民间织布与刺绣技艺,而是从刺绣技艺的原材料讲起,在春绸冬棉的采摘、慈母手中的一针一线中展现中国人朴素的生产劳作秩序与日常生活哲学。同时,一些纪录片将各种类型的非遗融合贯穿于中国家庭生活中的习俗伦常之中,如《传家》选取了50个中国家庭,以他们生活中重要的六个话题:喜事、新生、团聚、交情、闲趣和传承来建构中国人的文化传统。在《喜事》一集中讲述了中国各地的传统婚俗,浙江前童古镇的十里红妆、侗族母亲纺织的传统嫁衣、苗族工匠为女儿出嫁打造的银饰等,不同地域的嫁娶习俗及相关技艺的实践共同呈现出中国人的家庭与婚姻观念。《传家》中的每一项非物质文化都密切贴近中国家庭的生活实践,即使在当代现代化的城市生活中,这些文化传统依然承载着人们的生活智慧与处世哲学。

而少数民族非遗蕴含大量的地方性知识,较难以与大众化的生活实践发生互动。但在呈现少数民族非遗的纪录片中,日常化的地方生活情境依然能够引发情感的共鸣,影像对边地他者文化信仰的细节进行表征,从中解读出人类共同的文化追求。《香巴拉深处》的第二集《传承》从甘孜藏族自治州一户村民的家中展开,3岁的小男孩腊巴彭措从睡梦中醒来第一件事就是呼唤奶奶来画格萨尔王。神秘宏大的格萨尔传说在小男孩与奶奶亲密自然的互动中被呈现出来,传承世代的格萨尔藏戏以鲜活的生命力嵌入到藏族儿童的童年想象之中。通过细腻的日常化的情感,影像将与现代文化有距离感的少数民族非物质文化遗产拉进生活现实,融入藏民生活细节,还原作为非遗的文化信仰在地方情境中的朴素模样。这些纪录片将文化遗产的呈现重新放置于大众日常生活的文化实践当中,使传统文化及其所蕴含的道德系统当下化、世俗化,以完成普通大众对非物质文化遗产的体认,为充满不确定性与焦虑感的现代都市生活提供秩序感与价值感。

在日常化的语境当中,个体人物进一步成为叙事的主体,纪录片展现出对承载非物质文化遗产的主体——非遗传承人及相关实践者个体生命故事的普遍关注。《舌尖上的中国》在讲述中国人的饮食传统时就已普遍采用个体化、故事化的叙事方式,从代表性个体人物与食物之间的故事讲述中,展现食物的制作过程、制作技艺以及蕴含其中的丰富文化信息。《记录四川100双手》以手为隐喻,记录了100位个体人物的故事,包括皮影艺人、古法造纸匠人、制茶师傅等。每个人物有着自己独特的生命故事与生活困境,文化传统的精神价值被寄托于一个个生命个体的妥协与坚持之中。互联网微纪录片《了不起的匠人》曾几次修订主题,从“了不起的民艺复兴”到“了不起的匠人之神”,最终确立了“了不起的匠人”这一核心主旨。创作者认为,“民艺”的传承不能脱离了“匠人”本人,而从“匠人之神”改为“匠人”则是回归到对平凡匠人的平视视角。[13]此外,带动一场传统文化热潮的纪录片《我在故宫修文物》更是通过个体故事的讲述让多位个性鲜明的文物修复手艺人成为年轻人崇尚的明星。钟表修复师王津在四十年如一日的钟表修复工作中保持着耐心和乐趣。因为修复钟表时温文尔雅的形象,他也被年轻人称为“故宫男神”。这些有别于大众对非遗匠人传统印象的个性化人物重构着人们对非遗的想象,也正是个体人物所传达出的“择一事、终一生”的工匠精神促进了大众对当代非遗价值的理解与认同。经过纪实影像的转述,非物质文化遗产的想象建构于传承人的个体生命故事之上,使得大众对遗产的审视能够以人为尺度,回归人的价值。

从日常生活实践到以人物为主体的叙事,这套话语策略也是对非物质文化遗产领域主导性国际共识的回应。在非物质文化遗产这一概念的形成过程中,两个主要原则成为国际共识:以过程为中心和以人为中心。以过程为中心是对非遗实践性、当下性的强调,纪实影像能够于日常生活语境中关注非物质文化表现形式的动态性发展,通过对日常生活文化的确认与实践确保非遗的存续力。以人为中心是对非遗传承人、实践者在整个非遗价值体系中的尊重。《非物质文化遗产公约》强调,非遗的文化意义和社会功能“取决于那些一代又一代将其传统、技能和习俗的知识传递给社区其他成员或其他社区的人”。纪实影像对非遗叙事中个体价值的强调、对人物内部动力的表述,建立起人与物、人与传统、人与地方的关系,形成对文化主体性及主体间性的再确认。非遗所指涉的文化想象不仅是面对文化他者时对身份与认同焦虑的对抗,更在非遗纪录片不间断的文化实践中形成极富有文化主体性的美学意境与审美情趣。

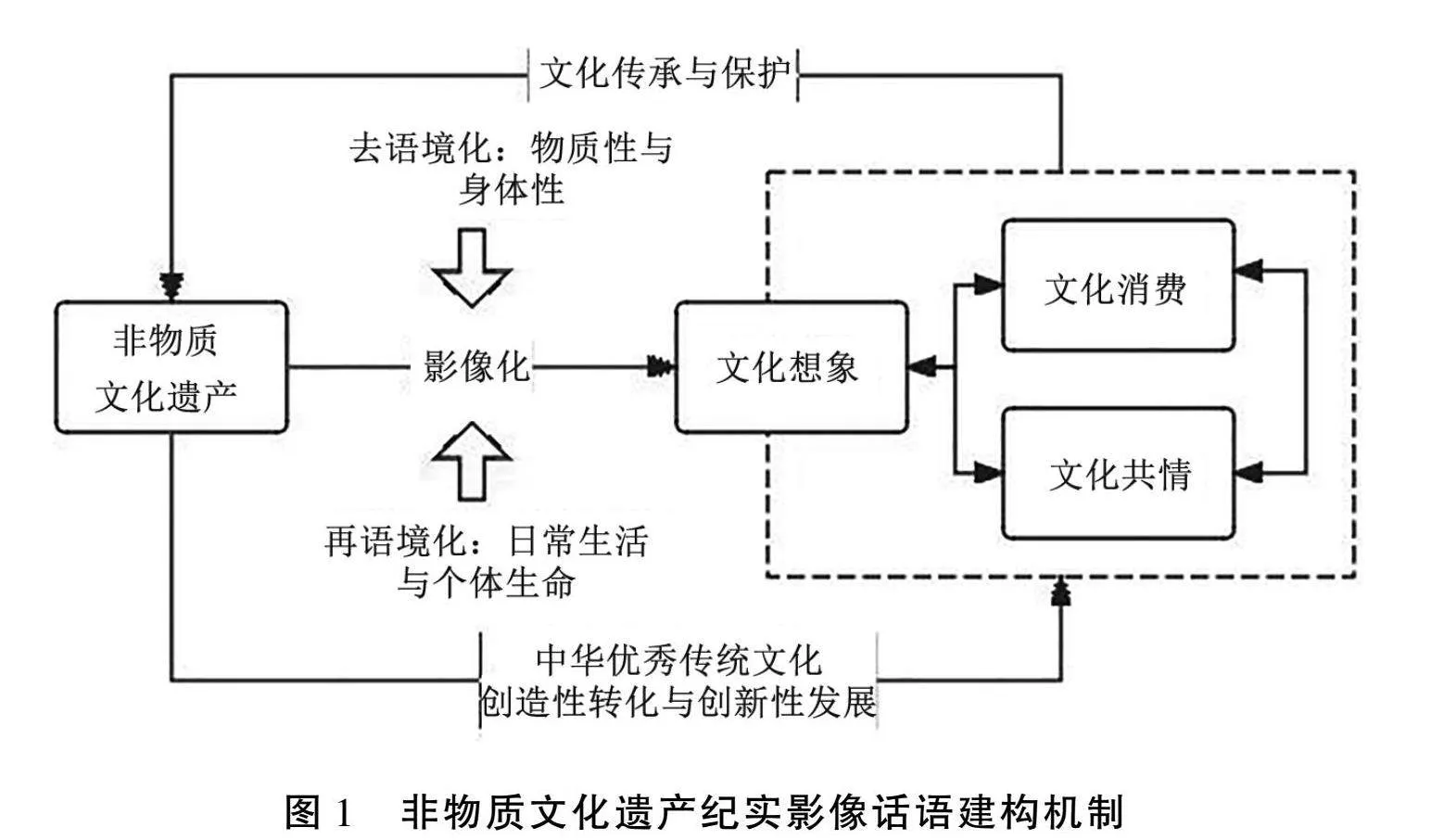

三、文化想象的消费与共情

借助丰富的纪实影像话语,纪录片实现了对非物质文化遗产知识与观念的影像建构。而这一影像化的过程,不仅在文本层面实现了对非物质文化遗产的影像书写,更通过更广泛的文化实践形塑了大众对非遗的文化想象,构成了当代非物质文化再生产的重要社会机制(见图1)。

在影像的表征之下,非物质文化遗产的功能性与实在性逐渐向着符号性与象征性转移,为非物质文化的消费创造了条件。有关现代社会消费文化的研究认为,“要成为消费的对象,物品必须成为符号,也就是外在于一个它只作意义指涉的关系”[14]。通过诉诸视觉感官与情感体验的影像生产,媒体组织制造出有关非遗的意义指涉关系与符号系统。可以说,经由影像化的再生产,非遗已成为一种文化想象。这种想象有关匠人精神、历史传承与人文品格,想象的制造进而为非物质文化提供了被消费的可能性。比如,经过《舌尖上的中国》的影像呈现,胶东甩面、章丘铁锅等非遗产品热卖,形成“舌尖经济”的文化消费潮流。非遗影像的生产传播与现实社会空间中非遗相关产品的消费行动形成了即刻的互动关系。物质产品中所携带的非物质文化价值也进一步得到凸显,真正具有了文化资本变现的可能。在一系列文化消费的推动下,非遗从“遗产属性”逐渐向“资源属性”倾斜,以非物质文化为增长点的地区经济日渐成熟,也进一步强化了非物质文化遗产作为文化事业与文化产业的双重功能。

除了具体非遗产品的消费,纪实影像的大众化传播与普及也带来非遗意义生产的泛化,影像符号所制造出的非遗想象在日常生活中得到了广泛的延伸,并进一步强化了“日常生活审美化”的消费需求。在当代社会,影像已成为“最富裕的日常生活资源”[15],成为日常生活实践的一部分。伴随着非遗影像的日常生活转向,影像对非遗艺术化的视听呈现为日常生活美学的营造提供了符号。大众对非遗的想象逐步融入日常生活的整体情景之中,生产出富有东方灵韵的中国人的日常生活想象。非遗影像对这一日常生活想象的形塑为非遗的当代转化提供了适合的方式:一方面,非物质文化遗产得以回归到其作为日常生活方式的文化本质;另一方面,大众也通过日常化、生活化的非遗文化消费来进行身份的建构,以此对抗现代都市生活所带来的认同焦虑。因此,通过大众影像的传播,非遗突破了对地域性与特定文化社群的依赖,以公共文化的形式扩张开来,进入大众生活,延伸出具有全民性和广泛参与性的文化消费活动。一个庞大的非遗文化消费主体逐渐形成。

事实上,大众所消费的非遗并不是非遗本身,而是由众多非遗影像所附加在非遗之上的符号价值。符号消费是消费者的一种“自我实现”,是为了体现“自我价值”的消费。[16]这些符号价值所带来的审美体验与身份指涉已超过非遗作为文化实在本身的价值,制造出大众对民族文化的强烈共情。影像常被视作所有艺术形式中最强大的“共情机器”。共情这一术语最早就是意指“观众对艺术作品或其他视觉形式的积极参与,是身体与感知对象之间相互交流的体验” [17]。通过对人类共通情感的影像叙事以及视听符号对想象的投射,影像更容易唤起大众情绪上的共鸣,形成共情的情感体验。比如一系列美食题材纪录片将中国人对饮食的文化与信仰影像化,更能召唤出观众共同的文化记忆,满足身处“流动的现代性”之中的城市个体对身份认同的强烈需求,用充满地域性的“家的味道”讲述生活化的共通情感和文化信仰。

情绪的传播既具有生理驱动性,也具有社会建构性。[18]可以说,非遗影像所引发的共情形塑着大众对非遗的认知,非物质文化正在从过去的“文化的边地”走向今天的文化主流。而这股文化潮流又再一次转化为大众参与文化消费的行为,文化的共情与消费形成双向循环,共同促进全民参与的文化传承与保护,也为以非物质文化遗产为代表的中华优秀传统文化的创造性转化与创新性发展提供了一条有效路径。

参考文献:

[1]刘涛,韩鸿,徐斌.“陌生化”理论视野下的电视纪录片创作——纪录片《舌尖上的中国》成功因素探析[J].电影评介,2013(1):71-74.

[2]梁君健.物质性与个体化:网络热播纪录片中传统文化的话语机制及当代转化[J].南京社会科学,2019(11):120-126.

[3]向云驹.论非物质文化遗产的身体性——关于非物质文化遗产的若干哲学问题之三[J].中央民族大学学报(哲学社会科学版),2010(4):63-72.

[4]陈望衡,吴志翔.审美历史演化中的身体境遇——试论身体美学何以成立[J].西北师大学报(社会科学版),2007(2):1-10.

[5]钱钟书.钱钟书散文[M].杭州:浙江文艺出版社,1997:300-314.

[6]北京大学哲学系美学教研室.西方美学家论美和美感[M].北京:商务印书馆, 1982:23.

[7]高丙中.作为公共文化的非物质文化遗产[J].文艺研究,2008(2):77-83.

[8]吕微,高丙中,户晓辉,王杰文,宣炳善,彭牧,韩成艳.定位于现代社会日常生活的民俗学——“国际比较视野下的民俗学前景”笔谈[J].民俗研究,2013(4):5-33.

[9]刘晓春,崔若男.以“日常生活”为方法的民俗学研究——“民俗学‘日常生活’转向的可能性”论坛综述[J].文化遗产,2017(1):66-70.

[10]高丙中.中国人的生活世界——民俗学的路径[M].北京:北京大学出版社, 2010:46.

[11]张颖.回归生活本身:后全球化时代文化遗产“地方转向”的理念与方法[J].贵州社会科学,2021(1):100-106.

[12]项兆伦.非遗保护要“见人见物见生活”[EB/OL].http://opinion.people.com.cn/n1/2018/0606/c1003-30037713.html.

[13]陈阳.PGC+UEM:微纪录片的生产模式创新——以《了不起的匠人》为例[J].中国电视,2016(11):85.

[14][法]尚·布希亚.物体系[M].林志明,译.上海:上海人民出版社,2001:223.

[15]周宪.视觉文化与消费社会[J].福建论坛(人文社会科学版),2001(2):30.

[16]孔明安.从物的消费到符号消费——鲍德里亚的消费文化理论研究[J].哲学研究,2002(11):71.

[17]吴飞,李佳敏.虚拟现实:共情传播的技术实现路径探析[J].西南民族大学学报(人文社会科学版),2021(7):178.

[18]刘珍,赵云泽.情绪传播的社会影响研究[J].编辑之友,2021(10):50.

[责任编辑:华晓红]