媒体组织文化:地市级电视台绩效考核制度实施的社会逻辑

摘 要:传媒产业化和事业单位收入分配制度改革是我国各级媒体实施绩效考核制度的背景。文章以社会学新制度主义和组织文化为理论视角,基于我国中部地市级H电视台的深度访谈和民族志观察,考察传统媒体转型背景下媒体组织文化对绩效考核制度实施的影响。研究发现,该媒体绩效考核制度的实施,既受到一般单位组织内部的人际关系原则、单位编制管理文化的影响,又受到内容生产和安全播出的媒体行业制约。与此同时,还面临政治经济结构、行业比较优势和不确定性应对等外部因素的冲击,导致既有媒体组织文化的延续与再生产。本研究有助于剖析媒体组织文化与社会结构的互构关系,审视转型期我国地市级媒体运作的现实处境,推进新制度主义视角在地方新闻生产领域的研究。

关键词:新制度主义;绩效考核制度;组织文化;地市级媒体;新闻生产

中图分类号:G229.24文献标识码:A文章编号:2096-8418(2024)05-0068-11

一、问题的提出

20世纪90年代以来,中国传媒业开始了新闻业改革和传媒产业化的探索。[1]在渐进式改革中,传媒经营分配制度改革因远离媒体体制的核心而得到政府的支持和传媒业的广泛响应。[2]传媒产业化改革后的2000年前后,我国各级媒体开始以更加高效率和市场化的方式实施绩效考核制度,媒体管理者试图以量化的形式对媒体工作者进行管理,并以此作为工资分配的依据,激发媒体工作者的积极性。[3]媒体绩效考核制度实施二十余年过去了,该制度实施情况如何?绩效考核制度能否真正地起到激励媒体从业者的目的?这是本研究试图探究的起点。

与此同时,就理论视角而言,新制度主义经济学家道格拉斯·诺斯(Douglass North)曾指出,制度在社会中的作用主要是通过建立互动的稳定结构来减少不确定性,而制度的执行不仅取决于正式制度、法律规章,还受到日常互动中的惯例、行事准则和文化信念等非正式制度的影响。[4]因而,制度的实施实际上会受到正式制度之外的其他社会因素的影响,媒体绩效考核制度概莫能外,这在以往的研究中也得到了体现。[5][6]本文试图考察媒体机构长期形成的由非正式制度和内部准则构成的媒体组织文化对绩效考核制度实施的影响。

之所以运用社会学新制度主义视角和组织文化理论进行研究,一方面是基于组织是处于社会环境、历史影响之中的有机体,是在与周围的环境不断相互作用下变化、适应周围社会环境的产物。[7]社会学新制度主义视角既关注组织运行的正式制度约束,又涉及文化观念的影响。另一方面,就中国新闻业而言,媒体组织有着“事业单位,企业化管理”的双重属性[8],与西方媒体的机构性质存在着差异,形成了具有“单位制”特征的媒体组织文化。此外,组织文化是在适应外部环境和整合内部资源中体现的共同价值观、信念和团体规范[9],可能会随着外界的变化而变动,这对处于转型期以及新媒体冲击下的中国传统传媒业而言有着进一步探讨的价值。

本文是以我国中部地市级H电视台为个案展开的研究。H电视台于2000年开始打破以往的“大锅饭”模式,实施绩效考核制度,以量化考核方式实施媒体从业者竞争机制,在当地走在绩效改革的前列,并在此后多年对绩效考核制度进行了多轮调整和优化。然而,2016年以来,随着经营效应的明显下降,曾经走在改革前列的H电视台考核制度的激励功能也日渐弱化。该如何解释这种绩效考核制度实施以及逐渐衰落的原因?本研究将媒体绩效考核制度的实施放置于媒体组织的场域内予以审视。组织文化视角提供了考察制度执行和变迁中文化的新路径,有助于探究媒体制度实施的动态过程和外部影响。文章具体的研究问题如下:第一,媒体绩效考核制度如何从制度规则上保障考核执行?第二,媒体单位制文化如何影响绩效考核制度实施?第三,转型期受外部影响下的媒体组织文化如何影响绩效考核制度实施?

二、文献综述

(一)社会学新制度主义视角下的组织运行

20世纪90年代初,鲍威尔和迪玛奇奥(Powell & DiMaggio)编著的《组织分析的新制度主义》(The New Institutionalism in Organizational Analysis)一书出版[10],标志着组织社会学的新制度主义视角在传播研究中的开启[11]。较早在传播研究中引用新制度主义理论的是罗德尼·本森(Rodney Benson)对媒介机构与生产实践的研究[12],并将其应用于“新闻场域”(journalistic field)的考察,提供了对给定组织相关环境进行深入研究的中层视角[13]。这与舒德森(Schudson)新闻生产社会学研究路径之一的社会组织路径有着相似之处[14],尽管后者未直接采用新制度主义理论,但两者都将新闻机构视为组织进行研究,为考察新闻机构的组织化运作与组织环境奠定了理论基础。处于组织场域中的新闻业,既受到经营规模、成本收益等理性效率的考量[4],又受到新闻常规、实践模式和媒体价值观的影响[15]。因而,将新闻业视为组织场域进行新制度主义的考察,成为对既有新闻编辑部新闻生产研究的必要补充。

组织社会学新制度主义视角从组织运行的社会和文化因素入手,强调历史性构成的象征特性、基于传统的意义系统而区别于传统制度理论的工具理性视角。[16]较早将新制度主义引入社会学的是西尔费曼(Silverman)。[17]此后经由迈耶(Meyer)和罗恩(Rowan)[18]、迪玛奇奥(DiMaggio)和鲍威尔(Powell)[19]等的具有代表性的研究出现而奠定该研究取向。他们均不同程度地指出,社会中正式的制度以及非正式的文化期待、观念都规范和影响着组织内人们的行为。理查德·斯科特(Richard Scott)在综合新制度主义的多种路径后也指出,文化—认知性要素强调人们按照嵌入于组织的文化框架展开特定的行为,成为“最深层次”的制度正当化因素。[20]尽管制度运行中的文化因素逐渐受到学者的重视,但西方和国内的组织社会学领域却较少以文化的视角进行分析,而以组织文化为理论概念的研究在管理学中却非常盛行。[21]在新闻生产领域借鉴管理学的组织文化概念,进行媒体机构制度运作的社会学新制度主义考察可以成为探索的方向。

(二)组织文化的社会建构与动态变革

“组织文化”(organizational culture)概念随1979年佩蒂格鲁(Pettigrew)发表《组织文化研究》(On studying organizational cultures)一文而孕育,此后埃德加·沙因(Edgar Schein)教授将组织文化视为组织在适应外部环境和整合内部资源过程中体现的共同价值观、信念和团体规范[22],基于文化模式的管理研究在组织管理界逐渐形成。由于文化和价值观在企业的普遍适用性,20世纪80年代组织文化概念在国际企业界大行其道,用于反映企业和组织的整体精神和价值标准,成为企业强化组织管理的重要方式。[23]与组织文化的社会认知模式不同,社会建构模式将组织文化作为整体来阐释组织中的社会互动与文化建构。不同类型的组织在组织文化方面存在差异,且组织文化会随着外部环境的变化而动态演变。

有研究指出单位制是理解中国组织结构和组织文化的重要视角[24],组织文化的情境化和类型化使探究基于华人本土特色的中国组织文化的特征和组织运行显得尤为重要[25]。而目前对非西方国家的媒体组织文化,特别是中国媒体组织文化的研究存在不足。以往新闻生产社会学对媒体组织文化的研究侧重于从新闻实践的行业流程、价值观念和受众认知展开[26],主要是基于西方新闻专业主义文化理念下的新闻生产和运作,而媒体组织的文化模式影响着新闻业创新实践和媒体组织机构的运行[27]。但目前的研究较少将中国媒体场域内独特的组织文化纳入考察的对象。而本文研究的中国媒体组织有着“事业单位,企业化管理”的双重属性,其组织性质并非单一的组织形态。考察中国媒体的组织文化既需要管理学和组织社会学对于一般组织文化的认识,又需要从传媒业的行业特征和转型期的中国媒体环境进行具体剖析。

(三)绩效考核制度实施与媒体组织文化

以往的绩效考核制度研究从其在新闻业实施的社会背景、制度特点和实施状况展开论述。绩效考核制度伴随着传媒市场化改革而来,旨在减轻财政负担,将市场机制引入传媒机构,打破行政垄断和政党模式,一改传统事业单位的“大锅饭”分配制度。[28]绩效考核制度以制度化方式加强组织管理控制,提高资源要素的运行效率,提升个人、部门和组织的绩效。[29]地市级媒体也逐渐加强绩效管理,提高资源要素的运行效率和人员主动性,从而更好地实现媒体转型。[30]但与此同时,相关研究也指出,绩效考核制度实施中除正式制度规则外,非常规化的策略和组织内部的文化等非正式制度因素也影响着制度的实施。比如存在引发员工间的内部竞争、削弱团队精神、缺乏科学的绩效管理方式等问题[31][32],出现“赚工分”[33]“赚流量”和非常规化的策略应对[34]。可见,媒体绩效考核制度既体现出制度理性带来的效率,又显现出刚性制度之外组织成员的能动性,但目前较少将绩效考核制度的实施和非正式制度的运用视为媒体组织文化的体现。

有少量研究基于中国本土经验,在单位制逻辑下揭示记者与媒体组织的关系[35][36],以及考察新媒体基于媒体单位化运作的“脸面观”[37],对本文考察中国媒体组织文化之于媒体组织运作和绩效考核制度实施提供了启示。这些研究将媒体“单位制”属性以及其中的人情关系视为重要的组织文化特征来考察媒体机构的运作,凸显了中国组织的“单位制”特征,却忽视了媒体内容生产和意识形态的属性。此外,媒体组织文化突出了组织运作的互动性和情境性,而缺乏与社会情境、政治经济结构相结合。比如以往研究多以中央级[38]和省级主要媒体[39]为研究对象,而本文考察的地市级媒体组织由于地域和媒体效益的差异可能影响着媒体的组织文化。

综上所述,媒体组织文化既是新闻行业规范和受众认知等媒体行业逻辑的体现,又是媒体制度规则与非正式制度交织所形成的组织内行动者“共同理解”的媒体实践逻辑的体现。同时,不同社会情境下的媒体组织在制度运行过程中也受到政治经济结构和相关外部因素的影响。基于此,本文将以社会学新制度主义理论和组织文化为研究视角,以中部地市级H电视台为案例,考察媒体组织文化和外部环境对绩效考核制度实施的影响。

三、案例选择与研究方法

H电视台位于我国中部N省下的H地级市,它于1984年创立并开始初步运行。随着市场经济的发展,20世纪90年代中期左右,H电视台逐渐重视商业盈利,走上市场化经营道路,并带动产值规模一路上涨,于2011年达到巅峰,位居全省第二。但此后,产值规模却一路下降,经营状况也大不如前。而在绩效考核制度方面,H电视台于2000年开始实施媒体绩效考核制度,在当地走在了创新发展的前列,并在此后多年到2016年间对绩效考核制度进行了多轮的调整和优化。本文试图通过深度访谈和民族志观察,考察传统媒体转型期H电视台绩效考核制度实施的现实处境及其背后的原因。

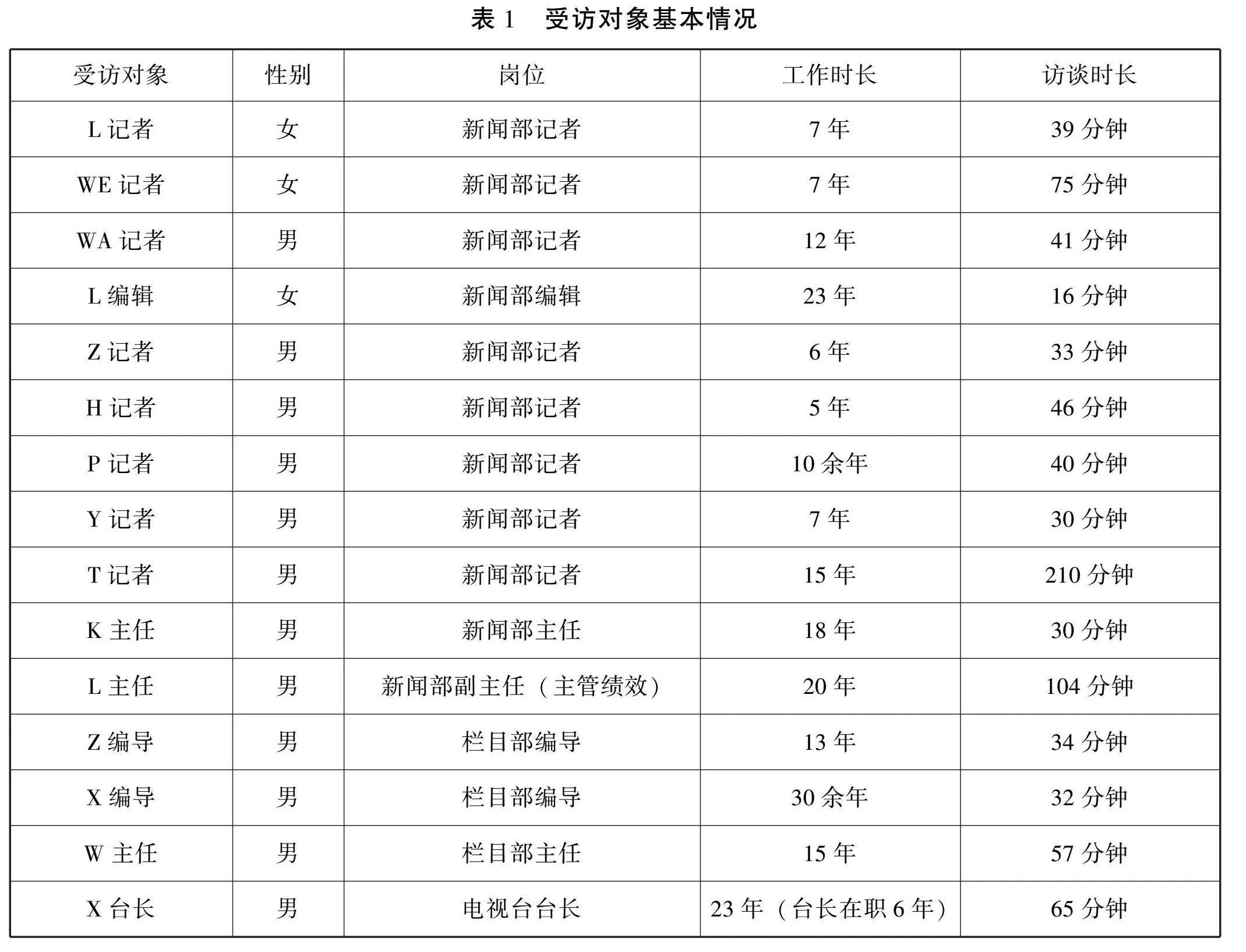

具体的研究方法是2022年6—7月及此后一年间,研究者和一名学生先后对我国中部地市级H电视台进行编辑部田野观察,并对15位受访对象进行一对一访谈,共获得一手访谈资料25万字。其中访谈对象以该媒体机构内的新闻部为主,栏目部为辅,主要包括H电视台台长、9位新闻部的记者和编辑、2位新闻部主任,以及2位栏目部编导和1位栏目部主任,分别是12位男性和3位女性,工作时长从5年到30年不等。出于研究伦理考虑,所有受访对象均使用化名(如表1所示)。

文章首先回溯地市级H电视台实施绩效考核制度的基本状况与制度规则,其次在刚性制度规范的基础上,揭示绩效考核制度受“单位制”文化影响在组织内部的实施,最后在更广泛的社会环境和新技术冲击背景下讨论媒体组织文化与社会结构的互构对绩效考核制度执行的影响。

四、媒体绩效考核实施的制度保障

(一)绩效考核制度推出的背景

2000年前后,中国电视体制改革撤销四级办台,实施制播分离,各地实施媒体集团化整合和产业化发展,使一些地方电视台遭遇生存危机。[40]为进一步推动广电事业扩张,加快地方电视台的转型发展,不少地市级电视台纷纷学习上级电视台的做法,以更灵活的分配机制即绩效考核制度激发员工的积极性,以提高电视台的产出效益。而事实上,媒体绩效考核制度在各地各部门的实施是随整体事业单位改革而来。我国于1993年起建立体现事业单位不同类型、不同行业特点的工资制度,自2006年7月起又建立岗位绩效工资制度,使工作人员的收入与其岗位职责、工作表现和工作业绩相联系。[41]2011年国务院发布《关于分类推进事业单位改革的指导意见》,提出进一步科学划分事业单位类型、深化人事制度和收入分配制度改革等意见。

尽管国家也先后推出了与传媒业相关的文化体制改革意见,但历次事业单位改革和收入分配制度改革基本以一种顶层设计的形式,“自上而下”在各类型各领域的事业单位逐渐实施,从机关单位开始推广至公立学校、公立医院以及各级媒体。但收入分配制度改革缺乏推出专门针对媒体机构的绩效考核制度,执行过程不免存在偏差和走样。多年来各地媒体机构始终在摸索中前行。作为地市级媒体的H电视台,为响应国家对事业单位改革的要求,并意识到产业化经营和加强绩效考核的必要性,于2000年开始实施媒体绩效考核制度,在当地走在了发展的前列。此后多年,在对本省省级卫视绩效考核机制学习借鉴的基础上,对制度进行了多轮调整和优化。调研中H电视台的绩效考核制度沿用的是2016年推出的制度,出台的目的是试图更好地激励媒体从业者,提升在新媒体冲击下的地市级媒体竞争力。

(二)可量化的绩效考核制度

就绩效考核的标准而言,H电视台通过打分的方式对记者的工作量进行评价和考核,并基于记者的工分进行绩效工资的发放。其中,以新闻部最为显著。新闻部的记者工资包括基本工资和绩效工资,其中基本工资由其岗位和职称等级确定,而绩效工资则在工分的基础上以每工分8元钱进行计算。基于新闻内容的时长和质量,由新闻部负责打分(主管绩效)的领导对每位记者产出的新闻进行打分。具体的打分方式为:首先根据新闻稿件的时长决定其基础分,以15秒为单位,每15秒记0.5分,其次依据新闻的政治性和完整度等因素进行一定的加减分,最后依照参与制作此条新闻稿件的人员数将总分数均分至每个人作为其一条新闻稿件的工分。从总体上看,媒体绩效考核制度实行可量化的考核标准,以制度化方式确定了记者工资的分配方式,从源头上打破了“大锅饭”现象,因而得到了中层和一线记者的基本认可。比如主管绩效考核的新闻部副主任L提到,“部门都是按照稿件时长和质量制定考核标准,不管谁做回来的稿子,先是根据时长来一个基础分,再根据稿子的内容进行加分,文字和摄像(包括剪辑)的工作量等同”“因为这些东西(绩效制度)都是先前定好的,还是比较透明的,如果(记者)觉得工资有问题,可以随时来查”。(L,工作20年)绩效考核制度可谓实现了“按劳分配”的模式,也避免了一线员工对于工资的纠纷,因而也得到了大部分记者的认可。“基本上,(绩效)评定还是相对较公平的。”(记者WE,工作7年)“打分都很公平的,你拍了多少稿子,就打给你多少分,按你的分算钱。”(记者WA,工作12年)

与此同时,有关绩效考核的一些奖惩措施也被相应制订,其中的奖励措施包括新闻获奖或被上级电视台采用的奖励,处罚措施包括稿件明显的措辞错误和未完成广告任务的处罚等(如表2所示)。作为地市级传统媒体,由于纵向上缺乏上级足够的财政拨款和人才支持,媒体面临着各类新媒体的冲击和竞争,H电视台对记者提出了“拉广告”的考核要求,以提升自营能力和营收水平。不同层级的记者每个月需要完成不同金额的广告任务,完不成则会有惩罚。“拉广告的任务,记者一个月是1万,副主任是2万,主任是3万,记者拉到广告会有相应的提成,没有达到拉广告要求的会有惩罚,平时的稿费没有太大的奖惩,但拉广告的惩罚力度达到30%。”(记者L,工作7年)H电视台通过制定奖惩制度,增强绩效考核的多元评价,全方位激发员工的工作积极性。尽管将拉广告列入绩效考核遭到非议和不满,但在推进地方媒体的营收方面还是有积极的作用,且奖惩考核对于每个记者都一视同仁,因而没有引起太大的“冲突”。

总之,H电视台绩效考核制度的实施,总体上是出于媒体产业化发展和地方媒体自身生存的需要。在组织内部,以量化考核的方式改变了以往的“大锅饭”模式,尽可能将人情因素等影响排除在工资分配之外,形成较为细化有效的分配方式和多元化的评价指标,成为新闻机构内部员工认可的基本前提,为评价和激发媒体从业者提供了刚性的制度保障,具有一定的形式公平性。然而,在肯定绩效考核制度的同时,被访的记者也发出这样的感慨:“大家收入差不多。”(记者WA,工作12年)“上稿任务没有完成会罚钱,处罚不是很严重,影响不大。”(Z记者,工作6年)对于这个问题,还需要基于绩效考核制度背后的媒体组织文化进行考察。

五、内部组织文化:单位属性与媒体常规的交织

尽管媒体绩效考核制度试图设计出量化、可操作的评价标准,但在实际运行过程中存在不少非正式的内部组织文化逻辑。一方面,表现为媒体组织作为事业单位的“单位制”属性,长期依附于政府和财政资源,单位中的人们普遍存在着单位意识,具有私人关系意识、“磨洋工”意识、盲目服从意识、平均主义意识以及追求身份意识等的单位文化特征[42];另一方面,又要基于媒体自身作为内容生产和平稳播出的媒体文化特性。

(一)基于单位内部的组织运作与人际关系

单位制是一种特殊的组织形态,是单位成员长期共事而彼此熟识的共同体。这决定了单位内部人际关系的重要性,媒体绩效考核制度的实施也受到这种媒体“单位制”文化的影响。首先,体现在新闻单位内部的上下级关系。日常的工作安排和绩效考核的打分均由中层领导负责,为了自身的绩效工分和长远发展,大多数员工都会保持与领导的良好关系。H电视台新闻部的绩效考核都由主管的廖主任负责,大部分记者都认为廖主任十分值得信任,但也有记者认为,与其说相信领导,不如说是不敢质疑领导。“我质疑他的话,他就会给我小鞋穿,比如我质疑工资低的话,以后有一些好做的新闻采访,他不安排我去了,就安排我去做那些又很辛苦收入又低的,你说我敢去质疑他吗?”(记者P,工作10年)可见,绩效考核制度并非只是量化打分纯粹的数字统计,背后渗透着单位内部上下等级与论资排辈的组织文化。长期待在单位组织内部使员工不敢或几乎不会挑战“领导”的权威,当然这也从某种程度上使这一制度得以较为顺利地实施。其次,体现在同级同事之间的人情关系。出于“面子”或“不好意思”等原因,记者们在绩效考核过程中会以互相协助的方式帮助部门内的同事或朋友完成工作和绩效考评。“每个人都有自己有事的时候,私下里就自己去找哪个记者商量,你帮我一下、我帮你一下是很正常的。”(记者Y,工作7年)这种员工间的变通式操作,既是在单位制内部的集体文化下彼此形成的情感依赖和圈子文化,又是在长期的相处中应对绩效考核制度的能动策略。

(二)作为制度遗留的单位编制管理文化

事业编制是我国特有的一类人员管理方式,20世纪60年代在我国被提出并逐渐实行,主要用于包括教育、科技、文化、新闻出版、广播、社会福利等在内的公益性事业单位。严格的编制管理属于计划经济的产物,曾对防止事业单位部门的机构膨胀和随意用人起到了积极的作用。然而随着事业单位分类改革工作的推进,同一事业单位内的新老员工存在“编制内”和“编制外”的现象;同时,由于电视台属于事业单位的范畴,记者在单位所属的职称等级、任职年限也是绩效考核的内容。这些媒体组织内部的文化影响着绩效制度和员工积极性的发挥。访谈中,记者们明显将自己区分为“编制内”和“编制外”两类群体。“我们正儿八经地签合同进来了,当时台里没有放编制,那个时候有很多的矛盾,都是因为一些福利待遇问题,所谓的五险一金都是没有的。”(记者WE,工作7年)“我们只是(在)事业单位,享受事业单位的待遇,但我们并不是编制内的。”(记者H,工作5年)

然而,这种对媒体员工区分的背后,实质上是对享受编制却很少承担具体工作的同事的不满。“16年(2016年)后做事的人没有编制,留下了一群不做事的闲人。”(记者WE,工作7年)“为什么有些人工作十几年了,没有固定的任务安排,他工资照样可以拿,(由于)他的管理工作十几二十年了,他的职称也高,又没有违反制度……这样首先会造成一种不好好干事的氛围,其次也会影响在做事的这些人的心态。比如说我做了这么多事,我累死累活一个月也就是四五千块钱,但是有些人他就算坐办公室不出去,也可以拿七八千块钱。”(K主任,工作18年)访谈中,该台台长也表示:“这正是(绩效)改革工作的难点,有编制的难以辞退,没编制的辞退可能性大一些。对于有编制的人还迫不得已要保他的绩效,不然他要去闹事,这是各个市级台都存在的阻碍。”(台长X,工作23年)在既有的媒体编制管理模式下,新进媒体没有编制的员工由于缺乏编制内的保障,往往只能凭借实干、拼绩效而取得相对稳定的收入,而原有的老员工由于享受事业单位的职称工资和遵循“老人老办法”的原则而工作积极性不高,媒体绩效考核制度的实施面临着编制管理这一制度延续带来的现实问题,影响整体的媒体组织氛围。

(三)基于行业实际的媒体组织文化

除了单位制属性影响着媒体的组织运作,媒体自身行业的特征和作为政治传播机构的定位也影响着媒体组织文化。首先,体现在媒体行业考核换算的模糊性。尽管绩效考核制度形成了可量化、易操作的打分机制,但媒体内容的差异使得新闻内容不宜统一化评分,即用单一的尺度去评价,可能带来更大的不公平和员工的不满。比如政务稿件,尤其是与市长书记等领导有关的稿件,相较于常规民生稿件等对记者的要求更高,一般不容许出现任何措辞错误,因此在打分时会有酌情加分。在专题策划类的稿件中体现得更为明显,这类稿件记者承担着自行策划主题、稿件撰写、拍摄剪辑等任务,耗费记者大量时间和精力,因而也会得到额外的加分。其次,普通消息类稿件的完成难度和花费时间也被纳入弹性化评定。在H电视台新闻部,为了保证记者的劳动都有所得,平衡记者的收入,“辛苦分”以10分一天的方式来计算。“比如某个会开了三天,但最后发的是一分钟的内容,我们会根据情况给他加一些稿费,按三天的工作量来登记。有时候还会出现这种情况,记者跟一个副市长到外面调研,可能调研了三天,但是根据我们新闻的规律,副市长调研的稿子可能只发30秒。这种情况,我都根据他跟几天再额外加工作量,毕竟要保证他的劳动成果。另外如果未发稿的话,也都是按10分一天来算。”(主任L,工作20年)可见,在实际的绩效考核和打分过程中,需要全面考量新闻稿件的内容和类型、完成的难度和质量、耗费的时间和精力等方面,以一种符合行业规范、员工内心能接受的标准执行制度,做到既注重效率又兼顾公平,符合绩效考核制度在实施过程中的媒体文化特征和行业特殊性。

(四)追求平稳的安全播出文化

区别于营利性的公司和企业,媒体组织作为“事业单位,企业化管理”的双轨制单位有着公共性和营利性的双重要求,并且以公共性为首要前提。其他公司企业以经济利益最大化为目标,通过纯量化的指标对员工进行考核,未通过则直接解聘或辞退。然而,对媒体机构来说,利润并不是最重要的考核指标,更重要的是要确保正确的价值观和安全平稳播出。有记者也明确谈到:“广电是属于市委宣传部下面的一个机构,要像新媒体这种完全的市场化是不现实的。广电作为政府的机构,我们要有我们的定位,最重要的是政治敏锐性,首先是政治任务要做好,所谓的全开放变成公司企业的那种是永远不现实的。”(记者WA,工作12年)这既是国家对媒体组织的行业约束,也是公众对媒体机构的社会期待,因而也导致绩效考核制度在执行过程中不仅涉及对员工量的考核,还要维持媒体部门间的平衡和整个组织的稳定。此前,出于绩效调整和控制台内部门间差距的考虑,新闻部实行绩效封顶的制度。但此举引发记者们的不满,H电视台台长每月额外拨给新闻部15000元补助金,用以提高新闻部记者们的工资待遇,维持整个台内员工的安定。台长在访谈中坦言:“我要保证电视台这艘船能够平稳运行,要是翻了我的责任就大了。”(台长X,工作23年)

可见,一方面,用绩效考核制度调动员工积极性和媒体产业化经营是关系媒体组织发展壮大的重要因素,但另一方面,确保媒体每日平稳运行、安全播出更是关系到媒体组织正常运作的前提。在这样的媒体组织场域内,管理层长期求稳、员工按部就班的组织文化下,绩效考核制度实际上落后于组织发展的状况,形成了组织文化的再生产与制度的延续。那么,是否可以通过优化媒体组织文化来推进绩效制度的实施呢?接下来,本文将结合近年来转型期地市级媒体所处的外部环境,进一步分析H电视台媒体场域面临的困境。

六、外部因素冲击:转型期媒体组织文化的延续与再生产

以上已对媒体绩效考核制度实施受到内部组织文化因素影响的情形进行了考察,但转型期H电视台的媒体组织文化还面临政治经济结构、行业比较优势和不确定性应对等外部因素的冲击,导致既有媒体组织文化的延续与再生产。

首先,区域政治经济结构限制导致的人才流失。尽管地市级媒体和其他各级媒体都是中国传媒业的重要组成部分,且随全国性改革而实施改革和调整,但在我国各级媒体分布中形成的“央视、省级卫视、省级地面频道、地市级城市台和县级城市台”金字塔式的行业格局里,地市级媒体由于处在媒体层次分布较低的位置[43],面临着区域覆盖狭窄、产业资源有限、观念落后、人才短缺等问题[44]。因而地市级媒体受到政治经济结构的限制,对媒体的产业化和营收带来不利的影响,这也间接导致了内部人才的流失与外部引进的困难。在访谈中,有中层领导表示:“以前广电行业好的时候,进来好多人,按理来说,我们搞时政媒体这一块,每年都要吸收新的血液,每年都该招聘是吧?但现在就是好多年了,应该从16年(2016年)到现在就是没有进一个人。”(主任L,工作20年)与此同时,这些年国家提出媒体融合和县级融媒体发展战略,加大对中央级媒体和县级媒体的政策扶持和资金保障,经济发达的省份可以在本省内部加强对重要媒体平台的扶持。但本文考察的H电视台所处的地级市区域发展水平远不及当地省会城市和其他东部沿海城市,且不属于县级融媒体的扶持范围,导致其在媒体基本运营、员工工资发放等方面面临较大的压力。正是H电视台所面临的区域位置、媒体资源和政策因素导致外部年轻人才引入的困难,也加剧了原有僵化的媒体组织文化的延续。

其次,新媒体冲击下电视行业比较优势的瓦解。广电行业的产业化改革在20世纪80年代开始起步。由于广电行业有较高的技术门槛,资源垄断形成可观的经济效益,在繁荣阶段吸引了一大批优秀的从业者,员工也有着较为丰厚的报酬,收入水平超过其他同类事业单位。这在某种程度上激发了广电从业者的积极性,电视台内部呈现较为向上的组织文化。而随着新媒体行业的兴盛,大批新媒体公司近年来显现出强劲扩张的势头,发展的规模和速度远远超越传统广电媒体。这些新媒体公司本身拥有强大的人力、物力和财力,以及技术创新的优势,同时以经济效益和流量为主要目标,对社会效益的顾及较少,营收增长远远超过同期的传统媒体行业,较高的薪资收入不断吸引优秀人才的加入。传统媒体人才纷纷离职、创业或流失到新媒体公司。在本案例中,H电视台也受到飞速发展的新媒体公司的挤压,加剧了地市级媒体的生存危机和员工人心的涣散。“在目前新媒体环境的冲击下,地市级电视台的传统媒体发展没有优势,比如大家从前利用电视台打广告,但目前更倾向于发微博、抖音。在这样的形势下,几乎所有地市级媒体的自营能力都很弱,传统媒体发展受困,新媒体又没有取得突破。”(记者L,工作7年)可见,传统广电媒体在经历快速发展期获得丰厚的产业红利后进入新媒体冲击的转型期,整个广电产业面临原有行业比较优势的瓦解,整体营收的减少势必影响到绩效的实际分配,也减弱了广电从业者的工作积极性。当然,在这一过程中,媒体单位制属性的弊端也逐步显现,从而导致媒体组织内部的涣散。

最后,媒体组织面对外界不确定性的消极应对。组织文化研究发现,在外部发生环境变动和处于不确定的状态下,不同文化类型的组织应对方式不同并对组织运行产生影响。[45]按照卡梅隆(Cameron)和奎恩(Quinn)[46]的竞争性价值框架对组织文化的划分(部落文化、等级文化、市场文化和灵活文化四种类型),由于媒体组织与新媒体公司在单位属性、内容生产和商业逻辑上的差别,本研究中的地市级H电视台是介于等级文化与市场文化之间的组织文化类型,而新兴的新媒体公司是偏向灵活文化的组织文化类型。面对新技术更新迭代和区域政治经济结构等转型期外界的不确定性因素,新媒体公司基于实际需要,进行内部调整和变化相对灵活。[47]而H电视台则显现出应对的被动性,媒体内部没有上一级的强制推动,就不会轻易进行组织变革;只有上级部门提出改革要求,才以“打补丁式”的方式完成调整和优化。基于媒体组织运行的现状,记者们也意识到这一点。“考核制度存在问题,领导的管理制度也有问题,不愿意改进。”(记者We,工作7年),“台长或者管理局的局长不寻求行业突破的话,只能被困在里面……而领导不想做出改革。”(记者P,工作10余年)僵化的媒体组织文化导致媒体机构在遇到外部冲击的情形下,一般不会主动地寻求改变,而是随着事业单位改革大潮或是个别领导意志而有所变化。H电视台历次的媒体绩效制度变革也体现为如此,久而久之不利于形成适应转型期外部状况的组织文化。

七、总结与讨论

传媒产业化改革和事业单位收入分配改革是我国各级媒体实施绩效考核制度的社会背景。就社会学新制度主义视角而言,制度的实施既受到正式制度的制约,又受到组织内非正式制度因素的影响,文化认知因素在制度正当化方面起着“深层次”的作用。本文以地市级H电视台为考察对象,不仅关注组织文化因素在制度实施中的影响,还关注具体行业和社会情境的差别,推进了组织文化和新制度主义视角在传媒业的经验研究。

与以往讨论媒体绩效制度实施受到单位制文化和非正式网络的影响不同,本文发现,媒体绩效考核制度的实施是刚性制度逻辑、单位制文化、媒体行业逻辑与外部环境因素共同作用的结果。具体而言,绩效考核制度的制定为产业化改革和薪资分配提供基本的制度保障,体现一定的形式公平性;而H电视台在单位制组织的框架之下,媒体组织文化既体现为一般单位组织内部的人际关系原则、单位编制管理文化,还涉及内容生产和安全播出的媒体行业实际。与此同时,本文将媒体绩效考核制度的实施放置在传统媒体转型和新媒体冲击的背景下,更为动态地理解媒体组织文化的结构制约与现实影响。

以往研究多以中央级媒体和发达省份重要媒体机构为案例对象,它们或资金充足或处于传统媒体发展的繁荣时期,较少存在当前传统媒体转型和新媒体冲击下H电视台所面临的区域结构因素、行业比较优势瓦解和不确定性应对等外部困境。对地市级媒体的研究,有助于剖析媒体组织文化与社会结构的互构关系,即组织文化影响着组织的运行效率,而社会结构往往起到基础性作用,继而对组织文化产生影响。以往基于新制度主义视角的研究,常常从行动者“共同理解”或“制度正当性”入手,忽视了文化认知因素外的结构性因素。此外,本文基于H电视台的研究,对审视我国遍布更广、数量更多的地市级媒体组织而言,更具现实性和启示性,对转型期不同层级媒体运作的现实处境予以差异化的理解,推进新制度主义视角在地方新闻生产领域的研究。

参考文献:

[1]潘忠党.新闻改革与新闻体制的改造——我国新闻改革实践的传播社会学之探讨[J].新闻与传播研究,1997(3):62-80.

[2]陈怀林.试析中国媒体制度的渐进改革——以报业为案例[J].新闻学研究,2000(4):97-118 .

[3]陈国权.谁为媒体提供经济支持?——1949年以来中国媒体经济体制变迁与趋势[J].新闻与传播研究,2018(10):113-125.

[4][美]道格拉斯·诺斯.制度、制度变迁与经济绩效[M].杭行,译.上海:格致出版社,2014:43-44.

[5]尹连根.绩效考评在报纸采编中的调控功能——以南方日报为研究个案[J].新闻界,2003(4):4-8 .

[6]冯强.服膺或重构:绩效考核制度下的记者职业意识与应对策略——基于Y报调查的个案研究[J].新闻记者,2013(5):17-21.

[7]周雪光.组织社会学十讲[M].北京:社会科学文献出版社,2003:70.

[8]李良荣.论中国新闻媒体的双轨制——再论中国新闻媒体的双重性[J].现代传播,2003(4):1-4.

[9]Schein, E.H. (2004). Organizational culture and leadership(3rd ed.). San Francisco, CA: Jossey-Bass.

[10]Powell, W.W. & DiMaggio, P.J. (1983). The new institutionalism in organizational analysis. Chicago: The University of Chicago Press.

[11]Bannerman, S. & Haggart, B. (2015). Historical institutionalism in communication studies.Communication Theory, 25(1):1-22.

[12]Benson, R. (1999). Review: Field theory in comparative context: A new paradigm for media studies.Theory and Society, 28(3):463–498.

[13]Benson, R. (2006). News media as a ‘Journalistic field’: What bourdieu adds to new institutionalism, and vice versa.Political Communication, 23(2):187-202.

[14]Schudson, M. (1989). The sociology of news production.Media Culture & Society, 11(3):263-282.

[15]Sparrow, B.H. (2006). A research agenda for an institutional media.Political Communication, 23(2):145-157.

[16]Senge, K. (2013). The ‘new institutionalism’ in organization theory: Bringing society and culture back in.American Sociologist, 44(1):76-95.

[17]Silverman, D. (1971). The theory of organizations: A sociological framework. New York:Basic Books.

[18]Meyer, J.W. & Rowan, B. (1977). Institutionalized organizations: Formal structure as myth and ceremony. American Journal of Sociology, 83(2):340-363.

[19]DiMaggio, P. & Powell, W. (1983).The iron cage revisited: Institutional isomorphism and collective rationality.American Sociological Review, 42(2):147-160.

[20][美]理查德·斯科特.制度与组织:思想观念、利益偏好与身份认同(第4版)[M].魏伟,译.北京:中国人民大学出版社,2020:148-154.

[21]陈宗仕.将国家和文化纳入组织分析——以组织社会学主流范式为参照的中文文献述评[J].社会学评论,2020(4):115-128.

[22]Schein, E.H. (1984). Coming to a new awareness of organizational culture. Sloan Management Review, 25(2): 3-16.

[23]Smircich, L. (1983). Concepts of culture and organizational analysis.Administrative Science Quarterly, 28: 339-358.

[24][美]华尔德.共产党社会的新传统主义:中国工业中的工作环境和权力结构[M].龚小夏,译.香港:牛津大学出版社,1996.

[25]郭建志.组织文化之回顾与前瞻[J].应用心理学研究,2003(1),83-114.

[26][英]斯图亚特·艾伦.新闻文化[M].方洁,等译.北京:北京大学出版社,2008.

[27]Spyridou, L., Matsiola, M., Veglis, A. & Kalliris, G. (2013). Journalism in a state of flux: Journalists as agents of technology innovation.International Communication Gazette, 71(1):76-98.

[28]殷琦.1978年以来中国传媒体制改革观念演进的过程与机制——以“市场化”为中心的考察[J].新闻与传播研究,2017(2):104-117.

[29]肖燕雄,等.大众传媒新闻绩效考核与评价制度研究[M].长沙:岳麓书社,2011.

[30]严克勤.城市广电传媒的创新与管理[J].现代传播,2005(3):73-77.

[31]禹建强.报业绩效考核的弊病与对策[J].新闻记者,2005(11):31-33.

[32]龚升平.新闻媒体绩效考评的悖论[J].编辑之友,2017(1):55-58.

[33]夏倩芳.“挣工分”的政治:绩效制度下的产品、劳动与新闻人[J].现代传播(中国传媒大学学报),2013(9):28-36.

[34]刘战伟,刘蒙之,李媛媛. 从“挣工分”到“挣流量”:绩效制度下的市场、共谋与流量锦标赛[J].国际新闻界,2022(6):130-153.

[35]杨晓民,周翼虎.中国单位制度[M].北京:中国经济出版社,1999.

[36]周睿鸣.无力抵抗:记者与媒体关系的考察——以华南地区《HA日报》为个案[J].新闻记者,2014(8):47-54.

[37]张寅.“小编”与记者的“脸面观”:媒体微信公众号新闻生产中的人际关系向度[J].新闻记者,2020(11):13-25.

[38]王冲.中央电视台新闻生产机制变革研究[M].北京:经济管理出版社,2014.

[39]张志安.编辑部场域中的新闻生产——南方都市报个案研究[M].上海:复旦大学出版社,2020.

[40]那长春.市民社会:地方电视“新闻立台”之本[J].视听界,2006(3):5-7.

[41]胡正友.事业单位工资改革与岗位绩效工资制的实施[J].安徽工业大学学报(社会科学版),2007(4):110-112.

[42]于显洋.单位意识的社会学分析[J].社会学研究,1991(5):76-81.

[43]党东耀.中国城市广电媒体组织制度研究[M].北京:新华出版社,2011:123-127.

[44]朱剑飞,李赫斐.城市电视的生存困境与发展路径[J].南方电视学刊,2014(4):54-56.

[45]Hartnell, C.A., Ou, A.Y.& Kinicki, A. (2011). Organizational culture and organizational effectiveness: a meta-analytic investigation of the competing values framework’s theoretical suppositions.Journal of Applied Psychology.96(4): 677-694.

[46]Cameron, K.S. & Quinn, R.E. (2006). Diagnosing and changing organizational culture. San Francisco, CA: Jossey-Bass.

[47]刘胜男.Google的OKR制度能否破局传媒业考核难题?——访国内知名战略绩效管理专家宋劝其[J].中国传媒科技,2015(1):36-41.

[责任编辑:谢薇娜]