“改头换面”:中国共产党报刊改名现象的历史透视(1919—1949)

摘 要:在党报党刊的发展史上,频繁地改名是一个显著的特征。研究发现,从1919年到1949年三十年间,改名的党报党刊数量约占所有党报党刊的四分之一。不同时空场域下党报党刊的改名呈现不同的特点:苏区时期是党报党刊名称从“刊”改为“报”的关键时期,土地革命和抗战时期报刊改名呈现出“革命化”和“军事化”色彩,国统区党报党刊的改名则显得更为“隐蔽化”和“戏剧化”。党报党刊的改名既源于中国共产党因应政治社会语境作出的主动调整,也出于时代环境变化而作出的“被动式”应对,如将政治性的报刊改名伪装成娱乐小报,以及各种“洋旗报”的出现,就体现了对政治高压环境的一种隐秘抗争和政治调适。在不同革命时期,将报刊适时更名,充分体现了党对政治和新闻宣传政策的不断调整。改名在党报党刊发展历程中具有深远价值,彰显了党的新闻宣传工作的时代性和灵活性。党报党刊的改名史就是一部党的奋斗史和宣传史。

关键词:党报党刊;改名;伪名;报与刊;斗争

中图分类号:G219.29文献标识码:A文章编号:2096-8418(2024)05-0002-14

中国共产党党报党刊被视为面向人民“鼓与呼”的有力宣传工具,自诞生以来便将宣传党的宗旨、建设党的合法性作为自己的使命。作为党报党刊不可或缺的组成部分,其刊名也具有了标识政党身份、宣传鼓动、联系群众及干预改造现实的重要功能。[1]在考察党报党刊命名的过程中,笔者发现,频繁地更改刊名是一个非常突出的现象。例如中共陕西省委党报《陕西日报》是由1940年3月25日在延安创办的通俗周报《边区群众报》改名而来的。《边区群众报》是抗日战争相持阶段在陕甘宁边区创办的一份面向基层的通俗化党报。1948年1月10月,《边区群众报》在转战陕北途中改名为《群众日报》,逐渐发展成为一份大型日报。1952年12月31日,《群众日报》与1950年7月1日出版的陕西省委机关报《陕西日报》合并,以《群众日报》名义出版,成为中共中央西北局陕西省委机关报。1954年西北大区撤销,《群众日报》改为中共陕西省省委机关报,并改名为《陕西日报》一直出版至今。可以说,这份“变迁的报纸”见证了历史的变迁和党的发展历程。这种报纸改名的情况可以说十分普遍。我们发现,在现存的31种省级党委机关报中,就有14种党报经历多次改名发展至今。如《吉林日报》经过四次改名,《新华日报》《黑龙江日报》《河南日报》《湖北日报》经过三次改名,《河北日报》《安徽日报》经过两次改名。

事实上,在整个新民主主义革命时期,发生改名的党报党刊数量占所有党报党刊总数的四分之一。本研究中“改名”指报刊名称的改变,和新办报刊不同,报刊改名前后设备、人员、办刊宗旨或出版方式等存在一定的延续性,报刊改名涵盖了报刊之间的兼并或重组及在地下出版时期使用伪装刊名出版的情况。其中,中共中央机关报改名数量为13种,地方组织及根据地(解放区)报刊改名数量为282种,国统区及日伪区出版的中共报刊改名数量为97种,各群众团体报刊改名数量为105种,人民军队报刊改名数量为91种。本研究希冀从党报党刊频繁改名这一现象出发,透视其背后的原因及规律,具体回答以下问题:党报党刊为什么要频繁改名?改名呈现出怎样的特点和规律?这种变革的背后有着怎样的逻辑?

为了回答上述问题,本研究参考相关期刊数据库及前人整理的报刊名录,建立了一个党报党刊的“改名数据库”。其中报刊名录部分,参考了李永璞、林治理主编的《中国共产党报刊名录(1919—1949)》[2],钱承军主编的《建国前中国共产党报刊研究》[3]等著述,辅以电子数据库资源如“大成老旧期刊全文数据库”“红色报刊档案数据库”等。根据所建立的党报党刊改名数据库,本研究对党报党刊改名的频率类型、历史场景等进行深入分析,以期呈现党报党刊改名的规律及历史动因。

一、不同历史时期中国共产党报刊的改名情况

在新民主主义革命时期,中国共产党的党报党刊处于一个“变动不居”的状态,许多报刊的“寿命”较短。统计显示,从1919—1949年党报党刊平均存活周期约为649天,最长存活时间为30238天由于部分报刊,如一些省级或地方级报纸(《陕西日报》《吉林日报》等)一直出版至今,很大程度上拉长了报纸的平均存活周期。,最短仅为3天,尤其是土地革命时期很多报刊仅出版1期就夭折了。这一时期的报刊表现出极强的流动性、机动性及不稳定性。不过,仅从报纸名称的消失,还不足以判断其是否停刊或被查禁。因为很多报纸只是表面上停刊了,实质上是换了一个名称,改头换面继续出版。实际上,在革命年代,“改名”本身就是报纸生存的一种重要形态,“改名”也是接续党报党刊生存发展的重要手段。比之1949年以后党报党刊按照行政区划命名,1919—1949年的报刊名称更加多样化,报刊改名的数量和类型也更复杂。

(一)中国共产党报刊“改名”的类型

报刊改名有很多类型。与报刊改名密切相关的是“新创报刊”及“永久停刊”。判断一个报刊是永久停刊了,还是新创报刊,我们主要依据其与“前续报刊”的关系来判断。报刊的“新创”,是从无到有的过程。报刊的“永久停刊”,指其未再以任何形式出版。停刊后再出版,如果与前续报刊没有任何关系,我们则视之为新创报刊。而报刊改名则不同,改名后的报刊与前续报刊存在着继承关系或“藕断丝连”的联系。这种联系表现在这份报刊的主办机构还是原来的机构,或创办人员还是原来的同一批人,不同的只是对报纸“换了一个名头”或“换了一个包装”。如五四运动之前广西学生联合会主办的《救国晨报》,在五四运动之后停刊,1926年复刊,1927年改名为《广西学生日报》。这几份报刊有明显的沿袭关系,因此属于报刊的改名。名称的改动体现了建党前后两个时期期刊内容和宗旨的差异。 [4]在新民主主义革命时期,党报党刊的改名或更名现象十分普遍,可谓复杂多样。总体而言,其改名的类型可以分为如下几种:

第一,报刊名称的直接改变。如中共鄂东黄安县委机关报《群众》于1930年秋改名为《火线》,1931年又改名为《战斗》。其办报主体不变,仅改变报名。也有因办报主体升格而改变报刊名称的案例。如红四方面军地方工作人员以赤江县、洪江县苏维埃政府名义出版的《川北穷人》,1933年6月下旬改为川陕省苏维埃机关报,同年8月报刊名称也改为《苏维埃》。停刊之后以另一名称改出或再版,也属于这种类型。如中共北方局主办的《长城》于1936年10月停刊后改名为《国防》,接《长城》期数继续出版,后被查封,于1937年4月复刊改名为《人民之友》。这种改名类型在各个历史时期都占有较大的比重,占大革命时期所有改名报刊的86.95%,土地革命时期的63.15%,抗日战争时期的71.04%,解放战争时期的70.08%。

第二,报刊名称的伪装或化用。在保留原报名的同时采用伪装、化名或假名形式出版的党报党刊。这种改名类型主要出现在土地革命时期,占土地革命时期所有改名报刊的30.52%,基本囊括了土地革命时期的所有报刊类型。包括中共中央机关报《布尔什维克》《红旗》等,地方组织机关报《党的建设》《列宁生活》等,群团类报刊《中国工人》《全总通讯》,及军队报刊《士兵的话》《士兵福音》等,都曾经用“化名”出版过。

第三,报刊合并与兼并带来的更名。包括报刊之间合并成新报刊并采用新刊名,如中共冀中区七地委主办的《大众报》与《奋斗报》于1940年8月合并改为冀中三地委的《群生报》。或一报刊并入另一种报刊中,原报名消失或被取代。如中共潍坊市机关报《新潍坊报》1949年停刊并入山东省委机关报《大众日报》。这种改名类型主要集中在抗日战争时期和解放战争时期,分别占该时期改名总数的28.5%和29.5%。报刊的合并改名在抗日根据地“精兵简政”时期表现得尤为突出。1942年中共中央发布《对各地出版报纸刊物的指示》,强调在报纸宣传工作中贯彻党的精兵简政政策。[11](128)根据这些指示,大约从1939年下半年到1941年上半年,各地停办或合并了许多小型报刊,以集中力量创办或加强各级党委的机关报。如1940年中共太南地委的《太南日报》与《黄河日报》(路东版)合并为太南区委《人民报》,1941年中共冀鲁豫边区的《卫河日报》《鲁西日报》《卫东报》并入《冀鲁豫日报》等。这些举措加强了报纸的质量和影响力,更好地宣传了党的理念和政策。

(二)1919—1949年中共报刊改名的数量分布

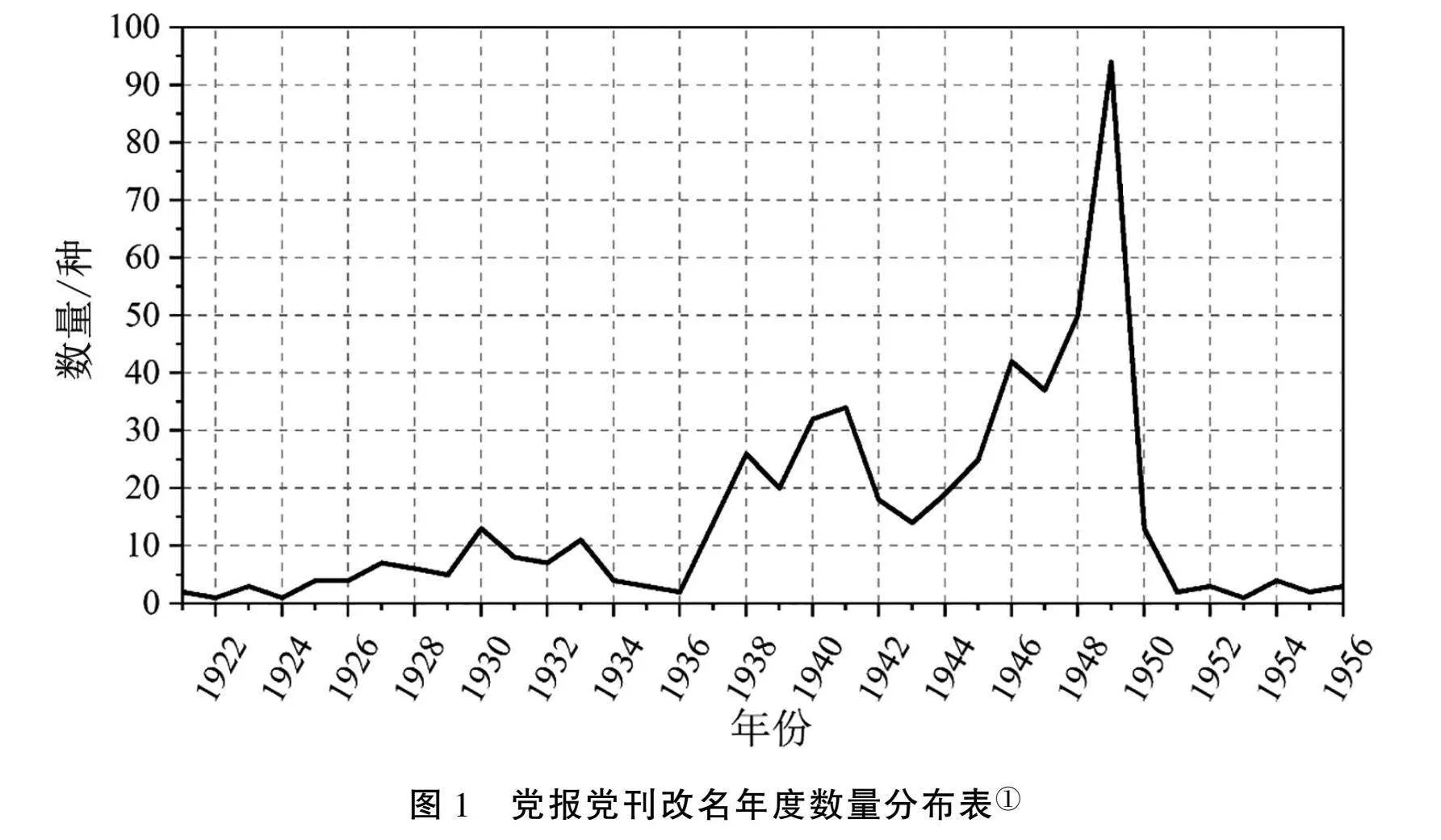

据《中国共产党报刊名录(1919—1949)》收录的4500余种党报党刊名称,其中半数以上的报刊名称是多次改名的一种报刊。经过人工统计和数据清洗,推算出1919—1949年中国共产党创办的报刊数量约为2300余种。再逐个统计出经过改名的党报党刊数量为588种,占到报刊总数的四分之一。其中大革命时期改名的报刊数量为24种,土地革命时期为100种,抗日战争时期为217种,解放战争时期为247种。

由图1可知,与中国共产党的革命斗争相适应,党报党刊的改名数量呈现明显的增长趋势。大革命时期(1919—1927)党报党刊改名较少,年均为3种,各年改名数量相对平衡。其中1925年到1927年改名的党报党刊数量较多,分别为4、4、7种。如浙江“新塍救国同志会”主办的《新新塍》在1925年五卅运动后创办,后改名为《心光》。上海总工会机关报《平民日报》在1927年“四一二事变”后,转向地下以伪装名出版。从五四运动到1927年南京国民政府成立,是中国历史上的重要阶段。这段时期思想多元并存,政治相对宽松,经济稳健发展,为报刊业的发展创造了有利环境。而在军阀混战的时代,封建军阀对新闻事业的摧残从未停止,查封报馆、杀害报人的事时有发生。在错综复杂的政治形势下,初生的党报党刊在工人运动的浪潮中获得了发展,却也时刻面临着被取缔的威胁。因此,通过改变名称重新发行,不仅成为党报党刊迎接新斗争使命的必要途径,还能规避封禁的可能。

土地革命时期(1927—1937),党报党刊改名数量逐年增多,年均为6.6种。1930年至1933年间出现了一个峰值,改名的报刊数量分别为14、8、7、11种。这一时期党报党刊的改名涵盖多个层面,包括中共中央直属机关报如《中央政治通讯》改名为《中央通讯》,《红旗》1930年与《上海报》合并为《红旗日报》。革命根据地报刊,如中共赣西南特委以青年协会主办的《曦光日报》1928年改名为《红旗日报》;群众团体报刊,如上海工会联合会主办的《工联三日刊》1930年改名为《上海工人》;以及军队报刊,如红军第三军团政治部主办的《武库》1932年改名为《政治生活》;红四方面军总政治部主办的《战场日报》1933年改名为《红军》等。这一时期的“苏区”,为适应新的政权形式,报刊“改名”十分频繁,新的报名成为政权或革命目标的象征与隐喻。而在“国统区”,由于南京“国民政府”对“异党”报刊的控制加强,[5]迫使中共报刊不得不频繁改换刊名,甚至采用假名,以确保报刊得以继续出版和发行。

抗日战争时期(1937—1945),党报党刊改名频率显著提升,年均达到22.4种。尤其在1938年至1941年间出现了第二个峰值,改名报刊数量分别为26、20、32、34种。1938到1941年是全国抗战的相持阶段,“抗日”宣传成为党报党刊的中心工作,这也体现在报刊改名上。改过的报名取向明确,强调“号召抗战、服务抗战”。如1937年邹韬奋在上海创办的《抗战》,1938年7月第7期改名为《抵抗》,第36期后与《全民周刊》合并,改名为《全民抗战》。“《抗战》《全民》诞生于民族生存独立的伟大战斗中,两刊同人都以极大的热情,固守文化的岗位,作为一个鼓动前进的小小号兵;以号召全民族儿女支持抗战,参加抗战,为自己特殊的职责。然而民族解放大怒潮方在增长,全面全民的抗战当前正进入第三时期,壮烈残酷的战斗正展开在我们面前,发动全中国广大民众支持当前战争,参与到战争中来,更是迫切的任务”“为了配合新的抗战形式,集中人力物力的原则,我们深觉这两个抗战的单位应该并为一个。因此,我们在这伟大的抗战周年纪念之际,将两刊物实行合并,合组全民抗战社”。[6]也因为抗战相持阶段中共敌后的困难,党报党刊不得不通过合并或兼并保存有生力量、扩大宣传力度。因此,这一时期报刊改名数量持续增高,到1941年达至一个小高潮。

解放战争时期(1945—1949),党报党刊的改名频次呈直线上升趋势,年均改名为55.75种,到1949年达到最高94种。全面内战爆发前,中共利用国共合作的新形势大力发展党的新闻事业,在创办新报刊的同时,也通过改名改刊改组等扩大党在解放区的新闻事业。如抗战初期在上海人民中有广泛影响力的《救亡日报》,在周恩来的指示下1945年10月10日改名《建国日报》并在上海复刊。尽管仅出版了15天就被国民党当局无理查封,但其改换的新名称则有力地传达了党的政治主张。[7]抗战胜利后,完成了历史使命的“抗战报纸”也适时更改新名,将下一个阶段的革命目标替换或置入报名之中。如陕甘宁边区绥德警备司令部主办的《抗战报》,抗战胜利以后改名为《绥德大众报》等。

1949年前后,随着解放战争的胜利,报刊改名又出了一个小高潮。一个明显的趋势就是“地域化”或“科层化”,报纸一改之前的战斗色彩,转而改为某一级政权的机关报。行政区域名称开始大规模取代之前的丰富多样的报纸名称。如中共旅顺市委以旅顺民众联合会名义主办的机关报《民众报》于1947年与大连《新生时报》合并,更名为《关东日报》;1949年5月,中共辽西省委主办的《人民报》与辽北省委机关报《辽北新报》合并为《辽西日报》。这种“建制化”的报刊改名一直持续到新中国成立后。

二、灵活多变:中国共产党报刊改名的突出特征

中共报刊的改名,在不同的历史时期及空间场域呈现出不同的特点和规律。这些特点和规律既有形式上的,也有内容上的,体现了“灵活多变”的特点。

(一)以“报”代“刊”:中国共产党报刊改名的形式特点

从媒介技术形态看,从1919年到1949年,以“报”代“刊”,改“刊”为“报”,是其媒介形态上的重要特征。统计显示:1919—1949年共有85种党报党刊改为“日报”,其中抗战时期30种,解放战争时期49种。

严格来说,中共早期报刊均为期刊(杂志),以传播知识或理论为目的。早期马克思主义者大多有报刊创办或报界从业经历,或多或少受到“文人办报”传统的浸润,以“办报立言”来“唤醒国民”。[8]在这一传统的影响下,早期中共办报以目的和内容为出发点,较少关注报刊的技术形态。《青年杂志》(即《新青年》)便是其中的代表,强烈的办报使命感使陈独秀形成了“思想言论、事实之母”的思想,[9]创办的报刊其实是一份“意见纸”而非“消息纸”,虽然符合知识分子的脾胃,却难以满足基层民众的需求,无法成为真正的大众传播媒介。这一特点体现在早期党报党刊的命名上,它们通常不使用“报”或“刊(杂志)”,以模糊报与刊的界限。如《新青年》《上海伙友》《红旗》三日刊等。《上海伙友》创刊于1920年10月10日,是以青年社的名义与上海工商友谊会合作创办的一份专门为店员工人服务的通俗刊物,采用竖排右翻的古籍装订形式,并不是现代意义上的报纸。不过后来(约1921年)这份刊物改名为《伙友报》,旨在以更加快捷、更加通俗和灵活的方式向“商业伙友”宣传革命思想。[10]

1927年以后,报刊改名中的“以报代刊”趋势表现得更为明显。这和急剧变化的革命形势息息相关。1927年“八七”会议之后,党中央重新规划了宣传工作,8月21日发布的《中共中央通告第四号——关于宣传鼓动工作》就报纸的出版发行作了规定,“对内刊物都用油印出版,《向导》及理论小册子铅印,各地鼓动的机关报最好是铅印,不能则用石印,再不能则油印亦可”。[11]在党的总体宣传政策下,党报党刊开始注重区分报刊的媒介技术形态,这一转变突出地体现在报刊的改名上。在苏区时期,党报党刊迈入了崭新的历史阶段,逐渐建立起完整的采编、出版、发行体系。就报纸形态而言,既有图文并茂的铅印大报,也有简洁实用的油印小报。这是中国历史上首次大规模、有组织地出版无产阶级报刊的实践。[12]苏区报刊改“刊”为“报”,标志着党的办报活动实现了规律化、机构化、定制化。

到延安时期,以《解放日报》的改版为标志,形成了以“报”为中心的党报党刊的发展格局。从发展历程看,《解放日报》承继于《红色中华》。《红色中华》在改组为党、团、政府与工会合办的机关报后,仍保留有较强的期刊特征,表现为组稿的被动性[13]及报社同志身兼多职、难以完成新闻采编工作[14]。改名为《新中华报》后,“报”成为显性要素。1939年,《新中华报》在“刷新第一号”阐明其内容变化,“将表现在代表中共中央政策主张等社会专论之增多,将表现在国内国外重要新闻的增加,将表现在对全国军民的英勇抗战业绩更广泛的表扬”“新中华报从本刊起,改为三日刊,同时向着日报的方向发展”。[15]早在1938年,中共中央就党报存在的问题给地方党委发出指示,“由于过去党处在长期秘密工作之下,不能发行全国性党报,因此对党的各项政策只能靠油印刊物秘密传达,这样就养成同志们不了解党报的作用。……必须纠正过去那种观念”[11](86)。改刊为报后,发行周期缩短,明显促进了信息的流通。中共敌后抗日根据地创办的第一份报纸《抗敌报》改名为《晋察冀日报》后,就更加注重报纸的发行工作。聂荣臻在回忆晋察冀边区时,称赞邓拓领导下的报社“有一套传递报纸的组织和办法,能在当时的条件下,保证日报及时地传送到群众手中”[16]。

也是在这一时期,党内对期刊和报纸有了明确的分野。改刊为报,不仅加快了党报的出版周期,还将原来读者与期刊媒介间松散的阅读关系转变为日常性的交往关系。如抗日战争时期和解放战争时期先后担任冀中区四分区政委、晋察冀军区第四分区政治部主任等的王紫峰,在日记中表达了对报纸的渴望,“三天没来报纸了,大概报馆搬家的缘故。”“最近几天因为在行动,没有看到报纸。”[17]可见,报纸在日阅而不察中进入干部群众的日常生活,发挥了指导实际工作、推动社会变革的重要作用。

(二)“名字伪装”:中国共产党报刊改名的隐蔽化特征

在新民主主义革命时期,政治格局错综复杂。为了在国统区传播党的声音,党报党刊不得不采用改名或伪装刊名的策略出版。抗日战争爆发后,上海公共租界、法租界形成了政治上的“孤岛”,也为中共报刊名称的变更提供了特殊的空间场域。

1.国统区党报党刊的改名与伪装反抗

“大革命”失败后,国共合作破裂。国民党在全国建立了党办新闻事业网,控制民营新闻事业,推行新闻检查,中国共产党领导的新闻事业不得不转入地下。[18]据有关资料,国民党中央1928年查禁的刊物种类共计272种;1929年查禁“反动刊物”较1928年增加了90%,其中共产党刊物占54%。1927年4月到1937年7月的10年间,被冠以“左倾”“宣传共产主义”“攻击党政当局”“言论反动”“讥评政府”等罪名,被国民党各检查机构查禁的社会科学类书刊达1028种、进步文艺书刊458种。[19]值得注意的是,南京国民政府成立之前对出版品的审查采用事后检查,即追惩制。自1932年起,将出版后审查改为出版前检查制度。[20]在这样的背景下,共产党创办的报刊杂志等先进出版品在国民党统治下遭遇了前所未有的挑战,不得不以“伪装”出版的策略,以规避严格的审查制度。

与一般的改名不同,伪装刊名是在保留原有刊名的基础上采用伪装名、假名的形式对报刊进行“改头换面”,“就像战士在前沿阵地用草叶和树枝伪装自己一样”。[21]据不完全统计,党报党刊的伪装出版集中在土地革命期间,共29种,占到全部伪装报刊的90%。这些伪装刊物发行地为上海、江苏等国统区,涵盖了中共中央机关报、地方政府报刊及群团类报刊等各种类型(详见表1)。党报党刊的伪装改名策略可以概括为以下几种。

一是频繁改换伪装报名。据国民党查禁书刊档案发现,他们对伪装书刊极为敏感,不断发文通知全国各地党政机关什么书刊伪装成什么名称,要注意查禁。在1929年7月11日国民党中执会致国民党政府的查禁报刊的文中,有一份《共产党刊物化名表》,参见倪墨炎《现代文坛灾祸录》,上海书店出版社,1996年,第62页。因此,要在严苛的新闻检查中存活下来,党报党刊不得不频繁改题。《上海报》频繁改题就是明证。参见张克明《第二次国内革命战争时期革命书刊的伪装》,新闻研究资料,1982(04):168-177.《上海报》出版不足两星期被查禁后迁地继续出版了十期,《天声报》出版了两天,《晨光》出了三天,《沪江日报》出版了两月有余,《海上日报》出版了5个月,后恢复《上海报》原名。正如李伟森在《〈上海报〉一年工作的回顾》中说,“本报一年来实在是在火线上与敌人肉搏”[22]。

二是混用国民党旗号命名报刊。即假托国民党当局报刊名称出版,在一定程度上保证报刊的宣传教育功能。《中国苏维埃》就托名为孙中山《建国方略》三书之一的《民权初步》进行出版。两者都着意于政权组织形式问题。[23]此外,中央理论刊物《布尔什维克》也仿造国民党中央报刊《中央月刊》,以《中央半月刊》发行。在南京国民政府严密的图书审查制度下这些报刊很快被发现并查禁。

三是采用教材讲义命名。在众多伪装策略中,采用教材命名是行之有效的方式之一。前述《布尔什维克》以《中央半月刊》仅出版了三期。之后假托商务印书馆出版的《新时代国语教授书》则出版了较长时间,由于教材发行量大,当局无法全部查扣。[24]类似以教材伪装出版的报刊还有《组织通讯》《满洲通讯》以及国统区兵运报刊《士兵的话(南京)》《士兵福音》等。

四是采用一般甚至通俗的其他名称进行伪装。如借用文学作品伪装报名,《中国工人》选择了周作人的《南极仙翁》作为伪装名,《布尔什维克》采用鸳鸯蝴蝶派作品《少女怀春》作为伪装名。唐弢在《书刊的伪装》中对“少女怀春”这个名字进行了解释,“春”象征着革命,革命正是当时少男少女们共同向往、共同缅怀的问题。[25]有趣的是这个名称居然瞒过了国民党检察官。可见,就算采用一般的刊名,党报党刊也努力保持其隐藏涵义,力求与原报刊建立联系,以吸引读者。

土地革命时期这种伪装出版在革命低潮中保存了革命的火种,织就了一张从中央到地方紧密相连的机关报秘密出版网络。这一网络,一方面将广大群众组织起来,团结在其周围;另一方面,对于党组织内部来说,有利于各级党报交流工作经验。[26]在政治限制场域下充分发挥了党报的宣传作用。

2.孤岛时期党报党刊的改名与文化救亡

与国统区党报党刊的伪装出版不同,在上海沦为“孤岛”后党报党刊的发行采用了由来以久的“挂洋旗”报刊“挂洋旗”最早可以追溯到1874年的上海《汇报》,由中国最早的留美学生创办。由于发表富国强民的主张,股东们怕惹祸,特聘请英国人葛理担任主笔。出版三个月后,股东们仍担心,干脆决定以葛理的名义办报,改名为《彙报》,以保证报纸的正常出版。。中共上海地下组织利用“孤岛”存在合法外文报纸这一特点,于1937年推出了纯翻译的抗日报刊《译报》和《集纳》周刊。[27]《译报》仅出版几期即遭当局取缔。1938年1月21日,《译报》改名为《每日译报》,并邀请了两个与公共租界有特殊关系的英国人担任发行人,采用“挂洋商招牌”的方法来出版革命报刊。这种策略不仅减少了租界当局的阻力,也避免了日伪的“新闻检查”。[28]利用租界当局英美法等国与日本帝国主义之间的矛盾,借外国人的名义所创办的报纸,俗称“洋旗报”。

洋旗报不仅需要借他者的名义出版,在语言表达方面也要采用中立的立场。正如以英商名义发行的中共抗日宣传报纸《导报》便坚称站在“人类的立场上说话”。因此,在言辞建构方面,这些报刊都秉持客观中立的原则。如在谈及中国时,不以“我”“我们”自称,代以“华”“中华”等名称。否则,这种一字之差的情况就会导致报刊被查禁。

沿着中国共产党开辟的办报路径,“孤岛”上的“洋旗报”如雨后春笋般涌现,迎来了文化救亡的高潮。美商华美出版公司发行的《华美》周刊便是其中典型的代表。这份时事政治类综合性刊物由中国共产党直接领导,被誉为当时上海杂志界“最精彩、最富有战斗力的一个周刊”。许多重要的党内文章,如延安《解放》周刊、重庆《新华日报》等的文章都以改头换面的形式刊登在《华美》周刊上。[29]尽管上海租界受到多方势力倾轧成为“孤岛”,但正是在这些抗日救国报刊的影响下,这种包围从未从文化上心理上切断租界内中国人的抗敌热情,通过源源不断的信息输送,使国人始终饱有对自由中国的情感认同。[30]

这种挂“洋旗”采用中立立场出版报刊的策略,在抗战时期国统区的党报党刊出版中得到了进一步发展和运用。1937年,刘少奇在《关于白区的党和群众工作》中指出:“哪怕是一点半点的公开机会都是宝贵的。能够公开办一个补习学校,组织一个灰色团体,出版一个灰色杂志,我们都必须去利用。”“不要在形式上表示自己的特别,暴露自己共产党员的面目。”[31]此后,中共在国统区的新闻宣传注意运用“合法”形式以另一种面貌出版。如1936年在上海创办的《文化报》,参加该报工作的人除一人外均是中共党员。该报巧妙运用宣传策略,既不公开打出共产党的旗帜,又反对国民党的独裁统治,既宣传抗日救国,又倡导科学民主,主色调是“灰色”,看上去“稳”。[32]此外,与党外重要领导搞好私人关系,也成为保证党报党刊顺利出版的有效途径。如《文艺新闻》在“左联”直接参与编辑后逐渐偏左了,但未受到当局的干涉,主要得益于该报主持人袁殊与上海市社会局局长的私人关系。这种策略使得党报党刊在极其复杂的政治环境中生存下来,既避免了牺牲,又有效地传播了抗日救国的主张。

三、应时而变:中国共产党报刊改名的政治逻辑

作为党的喉舌,中共党报党刊的改名也呈现了鲜明的政治逻辑。从中共党报刊改名的特点来看,很明显的一个规律就是随革命形势的变化而变化。不断变更的报纸名称,因应着变化了的革命环境。一方面它体现了中国共产党因应政治社会语境作出的主动调整,另一方面也是迫于时代环境变化而做出的“被动式”应对。报刊改名内嵌着中共意识形态变迁下新闻政策与报刊政策的调整与适应,具有极强的政治性和灵活性。

(一)服务于工农革命斗争与政权建设

在早期的办报实践中,中共办报首先是无产阶级在爱国图存使命感召下的自觉行为,目标是服务于工人运动和革命斗争。党报党刊诞生于指导工人运动的实践斗争中,以介入工人实践的方式形成了“办报—建党”的组党路径。[33]党报党刊的成长也得益于工人运动的推动。当工人运动爆发后,党报党刊借助改名服务于革命运动,在转向常态化发展后再度改名以适应新的阶段和任务。为配合省港大罢工,中华全国总工会机关报《工人之路》改名为《工人之路特号》。《工人之路特号》对省港罢工委员会发布的命令,登载尤为详尽,并逐日报道省港罢工的进展情况。正是在工人运动中的冲锋陷阵使得《工人之路》成为第一次国内革命时期出版时间最长的一家日报,达683天。[33](208)1930年创办于上海的《沪潮》,该刊开始以《沪潮》为刊名,但第7期刊出改变名称的声明,从第7期改名为《上海准备红五月的工作经验》,同时将编辑出版者改为“中央组织局”。[3](171)从《沪潮》的改名中可见,早期党报党刊的宗旨和使命就是配合工人运动。实现“对社会运动的策划、运作和介入”[34]。

报刊改名也是党在工人运动处于低潮时的一种抗争手段。1925年10月,《中国工人》等十余种杂志被直隶省奉系军阀“严禁售卖”,谓“当局之于共产党,以渐次注意防阻”,[36]因此不得不采用伪装出版。

革命一旦取得阶段性胜利,建立起较为稳定的政权,报刊的改名也会适应这种转变,突出政权建设。毛泽东在1939年10月写的《〈共产党人〉发刊词》中说,土地革命战争时期“我们党已经建立了独立的武装队伍,已经学会了独立的战争艺术,已经建立了人民政权和革命根据地”[36]。与独立武装和独立根据地相适应的是建立党的独立宣传[37],报刊的改名就是这种背景下产物。如苏区根据地及解放区的建立就直接影响了报刊的改名。1934年,随着闽西苏区的建立,《战斗报》和《战绩报》就合并改名为《红色福建》。解放区创立后,党报党刊的改名也延续了这种政治逻辑。1940年11月9日,《抗敌报》改名为《晋察冀日报》,彭真为其改刊题词:“晋察冀日报是统一边区人民的思想意志和巩固团结共同抗日的武器,也是边区人民忠实的言论代表和行动指针,它将成为边区文化战线上的铁的正规军。”[38]在冀中区,《救亡报》和《新生报》就合并改名为《新建设报》,意味这一时期的政治重心从抗日救亡的“战斗”转向根据地“建设”。1944年,毛泽东对《抗战日报》作了指示,“不是给新华社办报,而是给晋绥边区人民办报,应根据当地人民的需要(联系群众,为人民服务),否则便是脱离群众,失掉地方性的指导意义”[39]。在这一指导思想下,《抗战日报》于1946年改名为《晋绥日报》。[43](322)这种改名在抗日根据地十分普遍,如《抗战报》改名为《绥德大众报》,《黎明报》改名为《晋察冀群众报》等。

新中国成立后,将“行政区划嵌入报刊名称”纳入省市地方党委机关报命名更成为一种共同原则。[40]这也意味着党的政权建设实现了“全国布局,全国联网”。

(二)服务于党的组织建设

党报党刊是党的喉舌,也是党的重要的组织手段。正如列宁所言,党报是“集体的组织者”。正是因为党报党刊是党的组织体系的重要组成部分,所以当党的组织机构发生变更时,这种变更包括党的组织机构的创立、撤销或更名,都会相应地带动党报党刊的更名。这体现了“党管媒体”,党报党刊服务于党的组织建设的政治逻辑。如中共中央机关报《向导》在“八七”会议后改名为《布尔塞维克》。“此后中国的革命,只有无产阶级的政党能够担负起领导的责任。革命思想方面,比起‘向导’时期尤加十倍的必须由真正无产阶级政党——布尔塞维克主义的领导。谁能解放中国,使中国最大多数的工农贫民自己得到政权,开辟真正社会主义建设道路?只有布尔塞维克!所以‘布尔塞维克’便继‘向导’而发刊了!”[41]“布尔塞维克”代表了一种全新的政权形式,显示了“中国革命从此属于社会主义革命的性质”,[42]奠定了中共作为区域执政党的办报基调。以“八七”会议为转折点改名的报刊还有中共中央理论刊《中央政治通讯》,在“八七”会议后改名为《中央通讯》(或称《中央通信》),刊物的性质也从“党内最机密最重要的政治刊物”变更为“党内公开出版刊物”[43]。诚如1927年8月《中央通讯》发刊词所言,“本党的历史也显然开了一个新的时期”[44]。

随着党组织不断成熟和壮大,党对报刊的介入不断深入,一定程度实现了两者的“同频共振”。在民主革命的浪潮中,中国共产党实现了从革命党到执政党的转变,经历了从红色割据到建立区域性革命政权,从局部执政到全局执政的发展历程。党报党刊的改名也呼应了党的身份和角色的转变。在大革命时期,党的报刊实现了从“政治指导者”转变为“革命组织者”的角色转变。“以后党报必须成为党的工作及群众工作的领导者,成为扩大党在群众中影响的有力的工具,成为群众的组织者。”[11](71)

《解放日报》的创立和改版也生动地体现了“党的组织建设”对党报党刊的直接影响。《解放日报》是中国共产党在民主革命时期创办的第一份大型日报。1941年,中共中央决定将《新中华报》《今日新闻》合并改组出版《解放日报》,并停办一大批中央部委刊物。创办之初,解放日报社归中央党报委员会领导与管理,日常工作由报社的编委会具体负责。博古任解放日报社第一任社长,后为廖承志,杨松、陆定一、余光生先后任报社总编辑。1943年3月,《关于中央机构调整及精简的决定》发布后,解放日报社归政治局、书记处之下的宣传委员会统一管理,毛泽东任该宣传委员会书记。这种组织上的变动也带来了《解放日报》的巨大变化。毛泽东主导的《解放日报》的改版确立了“以我为主,以根据地为主”[45]的办报方针,明确了党报“要与党的领导机关意志呼吸相关,与党的集体呼吸相关”。[16]“组织逻辑”可以说是党报党刊改名最为直接、也最为重要的支配性逻辑,始终贯穿于中共党报党刊的发展历史。

(三)服务于党的宣传理念和宣传政策

中国共产党在不同历史时期的宣传政策直接影响着党报党刊的命名。在新民主主义革命时期,党报党刊名称的变化往往是党的宣传政策的“晴雨表”。[46]从报刊名称的改易来看,党在不同时期的宣传政策是主导报刊改名的重要因素。

党在成立之初,就十分重视宣传,其宣传政策也在不断地调整和变动之中。1926年,中共六届二中全会通过的《宣传工作决议案》中提出“尽可能的公开发行日报及其它地方性的党报”。党的六大进一步提出“扩展群众中间的共产主义影响之基本任务,就是无论如何必须组织每日出版的销行全中国的工农报纸”[47]。为响应这一宣传政策,许多报刊纷纷更名。如1930年,《红旗》三日刊与《上海报》合并改名为《红旗日报》,这也是中共中央创办的首份机关日报。旨在能在瞬息万变的革命形势中“更敏捷地迅速地给与正确的回答。”[48]

土地革命时期,党的宣传政策转向“动员与斗争”。与此相适应,党报党刊通过改名,彰显了“武装反抗”的决心,体现出强烈的斗争性。如创刊于大革命时期的团机关报《中国青年》,1927年11月以后相继改名为《无产青年》《列宁青年》,这一改名表明了党的宣传政策的变化。“中国”符号中体现的是国共合作,而“无产”“列宁”符号体现的则是无产阶段政党的属性与身份。通过改名,该报号召“全团及全国青年群众在共产主义青年运动中步调一致”[49],成为动员团员、青年投身反抗国民党反动派的前沿阵地。

抗日战争时期,为响应党的抗战宣传和动员民众的政策,许多党报党刊也通过改名来彰显自己的办报宗旨和宣传目标。如1938年春创办于晋中区《晋县导报》,在抗日战争全面爆发后改名为《抗战日报》。中共山东省委机关报《群众》在1938年5月创刊后不久改名为《大众》。这一时期出现了一系列以“抗战”“救亡”或“大众”为名的报刊,这其中一小部分系“新创报刊”,大部分则系改名而来。

解放战争开始后,为适应新的革命形式和宣传政策,一些报刊的名称又出现了相应的改动。其中,《人民日报》的改名最有代表性。众所周知,《人民日报》于1948年6月15日在河北省平山县里庄创刊,由《晋察冀日报》和晋冀鲁豫《人民日报》合并而成。而《晋察冀日报》则是从1937年12月11日创刊的《抗敌报》演变而来。史料显示,在筹办晋冀鲁豫中央局机关报时,最初定名为《晋冀鲁豫日报》,邀请毛泽东为其题写报名时,毛泽东说:“为什么不叫‘人民日报’呢?”“报纸不一定非要冠上地区的名字”[50]。毛泽东对“人民”一词的选用显示了其前瞻性,这表明这一时期党的中心已转移到“建立人民政权,争取人民信任”的阶段。“为人民服务”在此后的很长一段历史时期内都是党的中心工作和宣传重心。《人民日报》中的“人民”也是对中共七大政治报告中召开“人民代表大会”选取“人民政府”号召的积极呼应。[51]《人民日报》的更名标志着党的新闻宣传事业的重要转向,转向“宣传人民”与“人民宣传”的新闻事业。

四、“苟日新,日日新”:中共报刊改名的历史意义

在中共革命历史上,“笔杆子”的重要性不言而喻。早在建党之初,办刊办报即被视为最有效的组织手段和社会动员手段。在波澜壮阔的革命斗争中,党的报刊始终是其战斗的“号角”、有力的“喉舌”和锐利的“思想武器”。“苟日新,日日新”,改名作为中国共产党办报活动中的重要的一环,彰显了党的办报理念的灵活性和机动性。

从党报党刊的发展史来看,中国共产党报刊的改名十分频繁,也极具特色。

首先,中国共产党的报刊改名体现了“与时俱进”的特征。从组建中国共产党,到国共合作、北伐失败、土地革命、抗日战争、解放战争,直至新中国成立,面对复杂的社会矛盾,党报党刊总能根据不同的革命任务、时代背景及时改名或改组报刊,以适应新的、变化了的革命形势。这种与时俱进的频繁改名现象体现了新民主主义革命时期政治形势的多变,也是党报党刊重要的“生存法则”。

其次,中国共产党的报刊改名体现了充分的“灵活性”。从改名的动力机制来看,中共报刊改名主要是党的组织理念、政治理念和宣传理念调整的结果。改名意味着“调整”与“适应”,这种适应既有被动的一面,更有主动的一面。在新民主主义革命时期,中共还处于“革命党”的位置,党报党刊面临着严峻的办报形势,面对各种各样的禁令,不得不改头换面。这一点与近代其他报刊的更名具有一致性。历史上于右任先生的“竖三民”就是不断更名的结果。《民呼日报》以“大声疾呼,为民请命”为宗旨,因清政府仇视被迫停刊。在《民呼日报》停刊两个月后,他又创办了《民吁日报》,在《民吁日报》被查封后,于右任又创办了《民立报》。在国统区,中共的党报党刊也是如此,不断被查封,又不断改名,顽强延续。不过,中共的报刊改名也有自己的特色,这就是更加隐秘、更加智慧,也更具斗争精神。例如,《红旗周报》至少改用了15种以上伪装名,《列宁青年》也改用了11种以上伪装名。除了文艺用名,党报党刊还会用宗教、戏曲、小说及专业类书籍名称进行伪装出版。这样一种“改头换面”有效地规避和突破了国民党的审查制度,不仅仅是被动地适应环境,也表现出敢于斗争、善于斗争的办报精神。

再次,报刊改名的历史呈现了中国共产党的奋斗史。从建构政党合法性的视角看,党报党刊的改名折射了中共从小到大,从革命走向胜利的历史进程。它仿佛是一个晴雨表,表征了中共从“星星之火”到“燎原之势”的全过程。在“革命年代”,报刊的改名围绕着革命的主体、宗旨和目标而展开。在“建设年代”,报刊的改名则围绕着根据地建设或国家建设的目标和任务而拟定。在1949年新中国成立前后,党报党刊的名称终于实现了从革命到建设的过渡。这次改名形成了较为统一的程式:依据行政建制的级别来统一规划报刊。在党委机关报的命名或改名上,各省市、自治区及地市县机关报以“地名+日报”命名,如《张家口日报》《石家庄日报》等。而各种群团类报刊则以“地名+群团+日报(刊)”的方式命名,如《浙江工人报》《山西青年报》《湖南妇女报》等。这种“去革命化”的改名意味着革命的胜利,党的中心工作转向带领全国各族人民建设一个伟大的新中国。

可以说,自1919年五四运动到1949年新中国成立的30年中,党报党刊的改名是十分特殊,也是十分值得研究的媒介现象。党报党刊的改名在党报党刊发展历程中具有深远意义,折射了党的奋斗历程和战略智慧,其体现的灵活性和机动性对当下的党报党刊的改革也具有启示和借鉴意义。报刊改名不仅是为了适应时代需求和宣传政策,更凸显了党的自我调适和持续革新的精神。党报党刊通过改名在一定程度上激发了党员和群众的归属感和认同感,加强了党与人民的联系。党报党刊的改名史就是一部党的奋斗史和宣传史,其体现的与时俱进的革新精神和百折不挠的斗争精神,在当下仍具现实意义。

参考文献:

[1]潘祥辉,王学敏.中国共产党报刊命名中的符号景观考察(1919—1949)[J].新闻大学,2022(12):1-14+121.

[2]李永璞,林治理.中国共产党历史报刊名录 1919—1949[M].济南:山东人民出版社,1991.

[3]钱承军.建国前中国共产党报刊研究[M].北京:中国文联出版社, 2009.

[4]朱琳.作为新式媒介的报刊在中国的本土化过程[J].出版发行研究,2019(10):104-108+71.

[5]王桧林.中国现代史[M].北京:高等教育出版社,2006:80.

[6]本社同人.全民抗战的使命[J].全民抗战,1938(1):封1.

[7]方汉奇.中国新闻事业通史(第2卷)[M].北京:中国人民大学出版社,1996:991.

[8]陈独秀.敬告青年[N].青年杂志,1915-9-5.

[9]会启[N].苏报,1903-5-21.发刊词[N].国民日日报,1903-8-7.近四十年世风之变态[N].国民日日报,1903-10-21.

[10]陈龙.中共办报模式演变史研究(1921—1949)[D].暨南大学,2019.

[11]中国社会科学院新闻研究所.中国共产党新闻工作文件汇编(1921—1949)上[M].北京:新华出版社,1980:36.

[12]陈志强,吴廷俊.中央苏区时期报刊发行的途径与效果研究[J].南昌大学学报(人文社会科学版),2010(6):67-73.

[13]张闻天.关于我们的报纸(1933年12月1日)[A]张闻天选集编辑组.张闻天文集(第1卷)[M].北京:中共党史资料出版社,1990:426.

[14]氓.论目前《红中》的任务[N].红色中华,1933-8-10(4).

[15]新中华报改革的意义[N].新中华报,1939-2-7(1).

[16]吴述俭,赵国臣.敌后办报艰难的发行[A]陈春森.晋察冀日报史[M].北京:人民日报出版社,1993:530.

[17]王紫峰.战争年代的日记[M].北京:中国文史出版社,1986:184,191.

[18]方汉奇.中国新闻传播史[M].北京:中国人民大学出版社,2009:218.

[19]中国第二历史档案馆.中华民国史档案资料汇编(第五辑第一编文化一)[M].南京:江苏古籍出版社,1998:94.

[20]杨旭,余衔玉.反对国民党新闻专制的“拒检运动”[J].文史精华,2004,(03):11-17.

[21]唐弢.书刊的伪装[A]//唐弢书话[M].北京:北京出版社,1962:81.

[22]李伟森.《上海报》一年工作的回顾[A]复旦大学新闻学院.中国新闻史文集[M].上海:上海人民出版社,1987:158.

[23]苏维,陈希亮.《中国苏维埃》伪装本《民权初步》解析[J].档案与建设,2011(11):32-33.

[24]张克明.第二次国内革命战争时期革命书刊的伪装[J].新闻研究资料,1982(4):168-177.

[25]倪墨炎.现代文坛灾祸录[M].上海:上海书店出版社,1996:62.

[26]中央档案馆.中共中央文件选集 第四册(1928)[M].北京:中共中央党校出版社,1990:420.

[27]黄瑚.上海“孤岛”时期抗日报刊述评[J].新闻研究资料,1987(3):95-130.

[28]吴廷俊.中国新闻史新修[M].上海:复旦大学出版社,2008:345-346.

[29]杨真.一年来的上海出版界[J].译报周刊,1939(1):19-21.

[30]妥佳宁.“孤岛”何以孤,又何以不孤——上海“孤岛”文化空间的多样呈现[J].社会科学文摘,2020(12):106-108.

[31]刘少奇.刘少奇选集 上[M].北京:人民出版社,2018:62.

[32]王晓岚.土地革命时期中共在白区新闻宣传上的失误及其纠正[J].中共党史研究,2009(3):73-81.

[33]龙伟,张辉甜.办报以建党:五四进步报刊与中国共产党的成立[J].新闻与传播研究,2021(10):5-19+126.

[34]黄旦.重解报刊之“魅”——报刊与历史研究[A]媒介史的研究与书写[M].北京:中国传媒大学出版社,2021:4.

[35]顺天时报,1925-10-16.

[36]毛泽东选集(第2卷)[M].北京:人民出版社,1991:200.

[37]郑保卫.中国共产党新闻思想史[M].福州:福建人民出版社,2004:89.

[38]姚宏杰.中国革命根据地教育史事日志[M].济南:山东教育出版社, 2020:324.

[39]毛泽东.毛泽东新闻工作文选[M].北京:新华出版社,1983:120.

[40]潘祥辉,王学敏.中国共产党报刊名称的历史演进与内在逻辑(1919—1956)——一项基于党报党刊名称数据库的分析[J].未来传播,2023(5):2-13+136.

[41]《布尔塞维克》发刊露布[J].布尔塞维克,1927(1):4-5.

[42]何立波.望得布尔塞维克,如饥如渴[N].北京日报,2013-4-27.

[43]李勇.《中央政治通讯》与中国共产党对中国革命道路的早期探索[D].湘潭大学,2019.

[44]发刊辞[J].中央通讯,1927(1):1.

[45]中国社会科学院新闻研究所《新闻研究资料》编辑部编辑.新闻研究资料 第17辑[M].北京:中国社会科学出版社, 1983:13.

[46]潘祥辉,王学敏.中国共产党报刊名称的历史演进与内在逻辑(1919—1956)——一项基于党报党刊名称数据库的分析[J].未来传播,2023(5):2-13+136.

[47]宣传工作的目前任务(1928年7月10日)[A]中共中央宣传部办公厅,中央档案馆编研部.中国共产党宣传工作文献选编(1915—1937)[M].北京:学习出版社,1996:826.

[48]向忠发.我们的任务[N].红旗日报,1930-8-10.

[49]编者.本刊启事[N].列宁青年,1930-5-25(2).

[50]薄一波.《人民日报》的名称和报头的由来[J].新闻战线,1981(7):2-4.

[51]中共中央文献研究室.毛泽东在七大的报告和讲话集 1945年4月—6月[M].北京:中央文献出版社, 1995:49-57.

[责任编辑:高辛凡]