沙河底质沉积物重金属污染评价及潜在风险分析

摘 要:为综合评价与分析沙河底质沉积物中的重金属污染状况及其潜在生态风险,选取了沙河6个代表性站点,通过野外调查、样品采集和实验室分析,对底泥中的重金属元素汞(Hg)、镉(Cd)、锌(Zn)、铜(Cu)、铅(Pb)和砷(As)进行了测定,并引入地质累积指数法和潜在生态风险指数法对污染程度和生态风险进行了评估。结果显示,沙河沉积物中重金属含量自上游至下游逐渐降低,主要污染元素为Hg、Cd和Zn。地质累积指数分析表明,Hg在上游区域为中度污染,而其他重金属元素如Cu、Pb和As未发现明显污染。潜在生态风险指数分析表明,沙河上游区域的生态风险高于下游,尤其是G1点位,其重金属的潜在生态风险指数远高于其他点位,这与Hg的高含量和高毒性有关。

关键词:底质沉积物;重金属污染;地质累积指数;潜在生态风险

作者简介:李瑶(1997-),男,硕士,研究方向:水域生态环境评价。 E-mail:3139488828@qq.com。

通讯作者:慕建东(1981-),男,研究员,研究方向:环境评价及生态修复。 E-mail:jesse.mu@163.com。

DOI:10.3969/j.issn.1004-6755.2024.10.009

河流作为地球上重要的水体资源,不仅对生态系统平衡和人类社会经济活动具有不可替代的作用,也是众多生物的栖息地和人类文明的摇篮。然而,随着工业化和城市化的快速发展,河流环境面临着前所未有的压力和挑战。河流底泥,作为水体中沉积物的重要组成部分,不仅是水体中营养物质和污染物的最终归宿地,也是水体生态系统健康与否的重要指标。河流底泥中的重金属污染问题,引起了国内外的关注,同时重金属污染评价也逐渐成为研究的热点。河流底泥中重金属污染主要来源于工业排放、农业活动、城市生活污水以及大气沉降等途径。这些重金属,如铅(Pb)、镉(Cd)、汞(Hg)、铜(Cu)、锌(Zn)、砷(As)等,能够在底泥中长期积累,并通过食物链传递,对生态系统和人类健康构成严重威胁。河流底泥中的重金属含量和分布特征,不仅反映了河流流域内污染源的分布和强度,也指示了河流生态系统的健康状况和环境风险水平。

本研究通过对沙河底质沉积物重金属污染的监测和分析,评估河流底泥中重金属的污染现状,探8882fbbb119168cb0ba2ee109381e88b83d744771a905a1d1d27d45d82019815讨其在河流生态系统中的迁移、转化规律,以及对生物多样性和生态功能的影响,以期为河流环境管理和生态修复提供理论依据,为实现河流生态系统的可持续发展提供支持。

1 材料和方法

1.1 研究区域概况

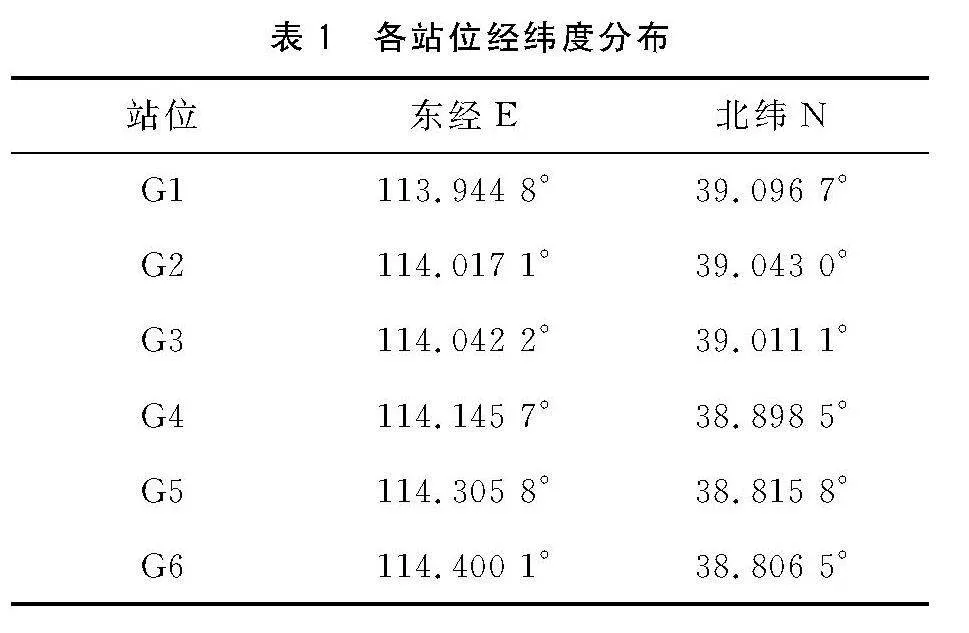

沙河发源于山西省繁峙县东白坡头,流经多个区域,包括吴王口和五丈湾等,最终到达王快水库,其主要处于曲阳交界位置。本研究依据相关资料分析了沙河的形态特征,结合交通情况和人为干扰等,将一些具有代表性的河段断面选取出来,设置了6个采样站点。站位分布见表1和图1。

1.2 调查采样时间

于2020年春夏秋三季对沙河进行现场调查取样。

1.3 样品采集与检测

样品采集范围包括上游(冀晋交界)以及下游(王快水库入口),样品采集区域集中在河道中心。样品采集依据《内陆水域渔业自然资源调查手册》相关要求,从河道表层应用多点混合法获取底泥沉积物,之后将其置于布袋中,经过通风晾干、粉碎过筛等操作处理,处理完成后的样品保存于广口瓶中以待检测。沉积物中的重金属元素Zn、Pb、Cd、Cu检测采用原子吸收分光光度法(Atomicab sorption spectrophotometry,ASS),Hg、As元素检测采取原子荧光分光光度法(Atomic Fluorescence Spectrophotometer,AFS)。

2 沉积物重金属污染评价方法及潜在风险分析

采用地质累积指数法、潜在生态危害指数法对沙河沙河底质沉积物重金属污染评价及潜在风险分析。

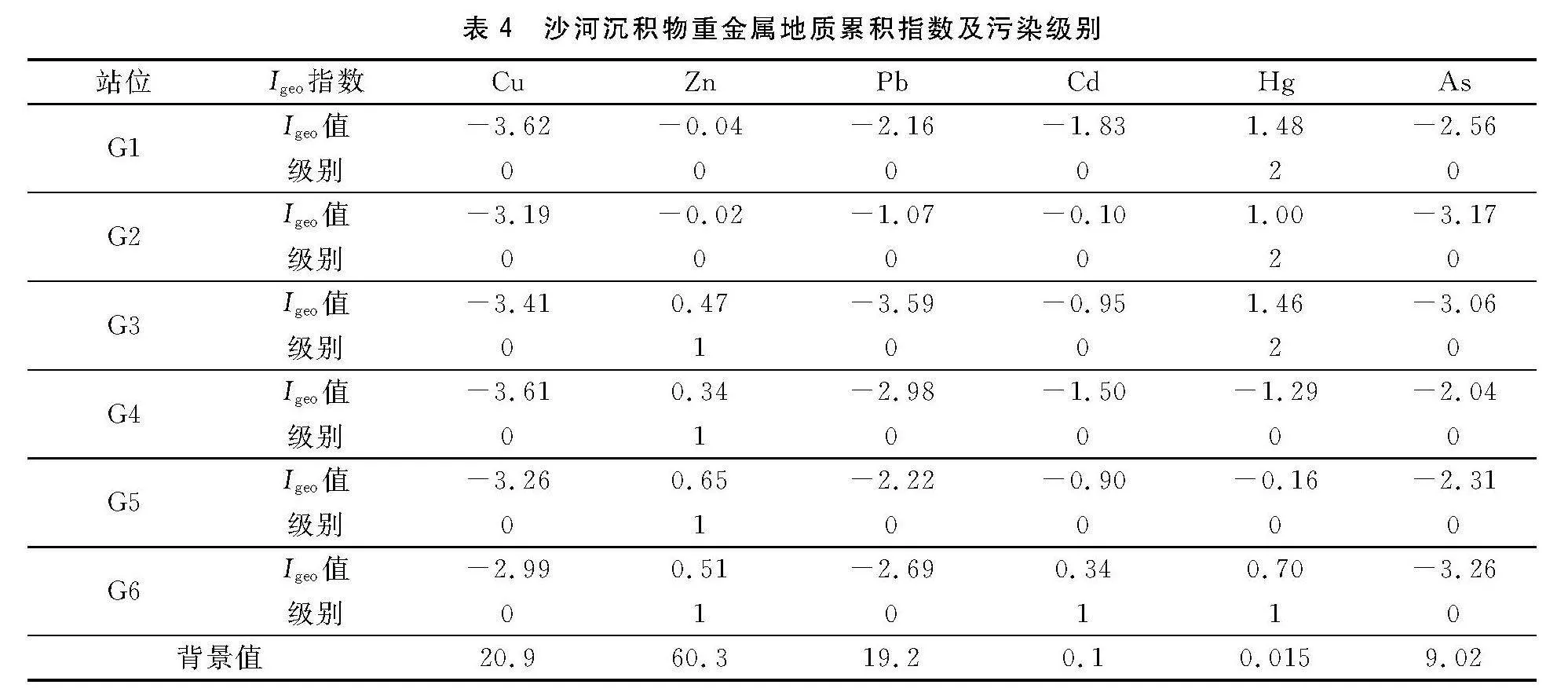

2.1 地质累积指数法

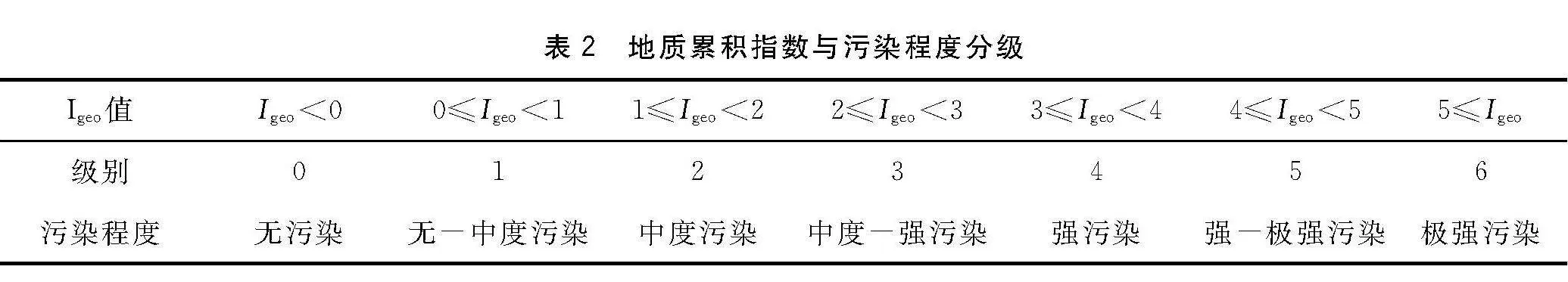

地质累积指数(Igeo)即Muller指数,在自然地质中分析了其形成的背景值,并将其考虑在内,同时从人为活动的角度考虑,分析了其引起的重金属污染的具体情况。具体计算公式如下:

Igeo=log2CidK×Cis

式中:Cid为沉积物中重金属i的实测值,mg/kg;K为造岩引起背景值波动的常数,取1.5;Cis为重金属元素的背景值,mg/kg。

Forstner等根据Igeo值分为7个级别,如表2所示。

2.2 潜在生态危害指数法

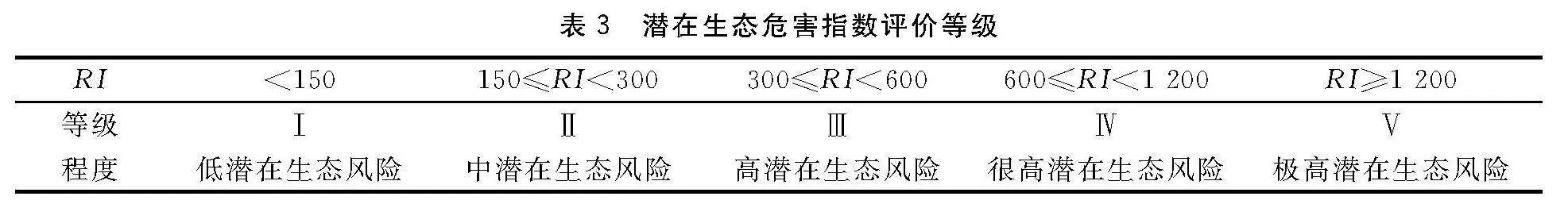

潜在生态风险指数(Risk Index)是一种评估土壤或沉积物中重金属污染对生态系统潜在风险的量化工具。Hkanson于1980年提出的方法,通过计算不同重金属的污染负荷和毒性反应单位,综合得出一个风险指数,用以评估污染的严重程度。

基于该方法,结合我国《土壤环境质量:农用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 15618—2018)和《农用污泥污染物控制标准》(GB 4284—2018)等土壤及沉积物重金属污染整治过程中常用参考标准进行分析。在分析过程中,使用河北省土壤重金属背景值作为参照,对沉积物中常见的6种有害重金属:As、Cd、Cu、Hg、Pb和Zn进行潜在生态风险评估。根据沉积物中重金属的RI值,将潜在生态风险分为5个等级(见表3)。

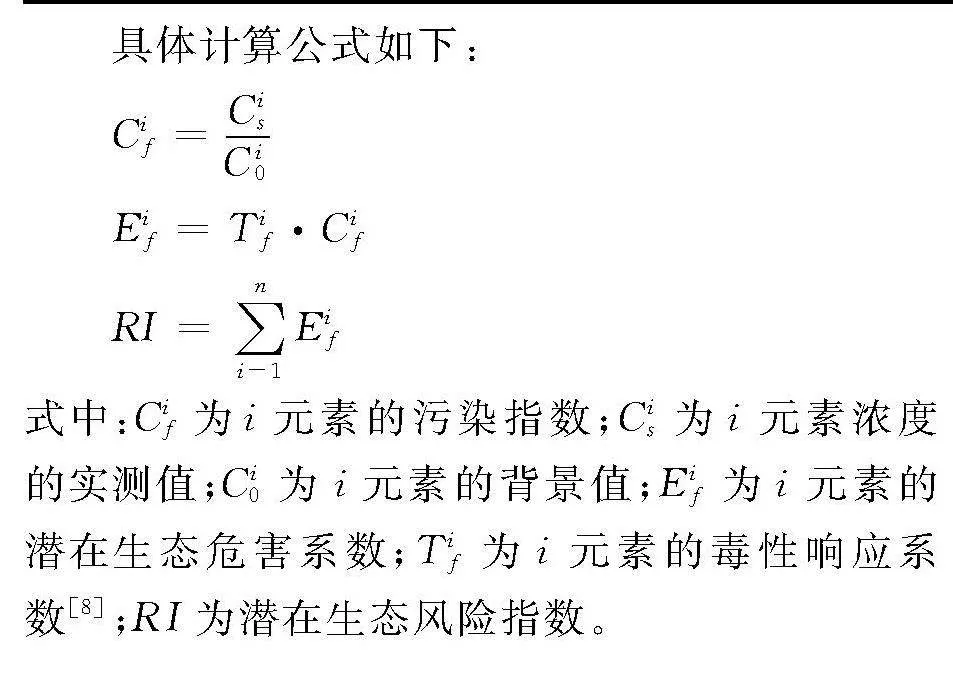

具体计算公式如下:

Cif=CisCi0

Eif=Tif·Cif

RI=∑ni=1Eif

式中:Cif为i元素的污染指数;Cis为i元素浓度的实测值;Ci0为i元素的背景值;Eif为i元素的潜在生态危害系数;Tif为i元素的毒性响应系数;RI为潜在生态风险指数。

3 结果与分析

3.1 沉积物重金属地质累积指数法

对沙河不同区域采集的表层底泥样品分析了各重金属元素的地质累积指数,结果表示沙河表层底泥中Cu、Pb、As金属元素地质累积指数均小于0,都没有产生相应的元素污染情况。除此之外,Zn元素从G1到G6,Igeo值在逐渐增大,但污染程度不高,并未达到中度污染。对于Cd元素,仅有G6点位Igeo值处于0~1,其它均小于0,因此可判断出污染级别,即无-中度污染。对于Hg元素,其在沙河上游区域G1、G2、G3点位Igeo值均大于1,污染级别为中度污染,沙河下游三个点位Igeo值均小于1,为无-中度污染。根据上述评价结果,对重金属污染情况排序,从大到小为: Hg、Zn、Cd、Cu、Pb、As,因此分析出该地区的主次要污染元素,分别是Hg和Cd、Zn。具体地质累积指数及污染级别如表4所示。

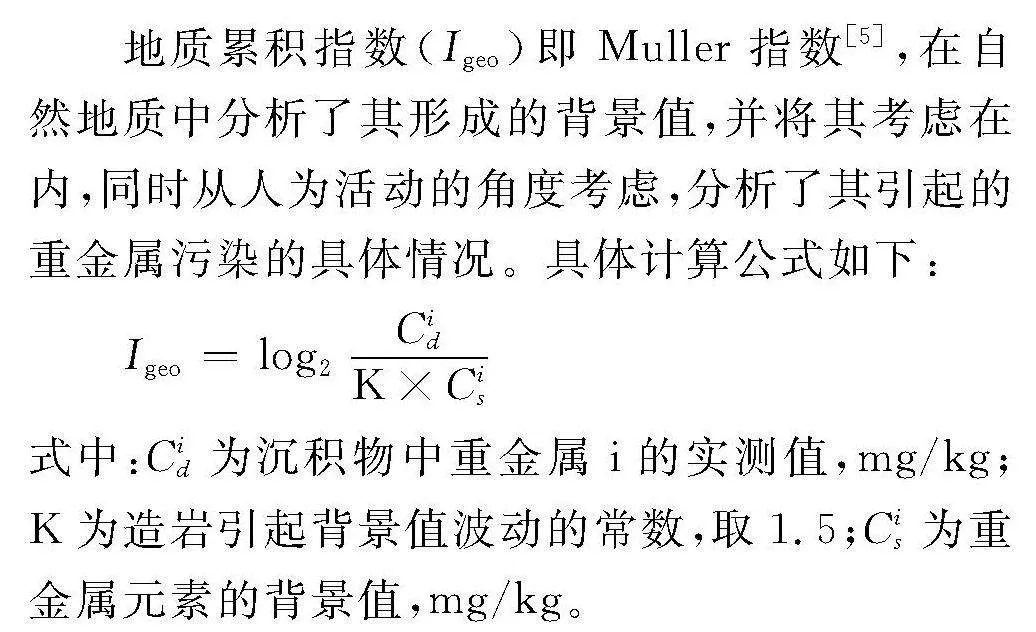

3.2 沉积物重金属潜在生态风险分析

采用潜在生态风险指数法对6种常见有害重金属( As、Cd、Cu、Hg、Pb 和 Zn) 在沙河沉积物中的生态风险进行分析,结果如图2所示,表层沉积物重金属RI均值高低次序依次为:G1 (352.92)>G3 (193.76)>G2 ( 169.77)>G6 (160.51)>G5 ( 85.47)>G4 (47.59)。从各金属对RI的平均贡献看,单个金属风险值占RI的比例高低次序如图3(封三)所示:Hg (78.74% )>Cd (17.33% )>As (1.41% )>Zn (1.13% )>Pb(0.95% )>Cu(0.44% )。总体上沙河上游区域的RI值要高于下游接近王快水库的区域,与各金属含量趋势相近,但由于各金属毒性响应系数的差Zr5PWjXHOsuYA5Br3A6dww==异,导致RI趋势有一定的波动。除了G1点位外,其余各点位表层沉积物重金属RI均值均小于300,生态风险较低,G1点位位于沙河上游的起始点,水流来自山体泉水沉降,富含多种矿物质与重金属,沉积物重金属RI值高于300,具有高潜在生态风险;Hg金属的RI值达到了333.92,达到极高水平,占比达到78.74%,是潜在生态风险较高的金属元素。结合上述重金属含量分析结果,该点位各种金属含量均较高,尤其是对潜在生态风险贡献较大的Hg金属含量显著高于其他点位,并且该金属的毒性响应系数较高,导致该点位潜在生态风险更为突出。

4 结论与建议

本研究对沙河底质沉积物中的重金属污染状况进行了全面的监测和分析,通过地质累积指数法和潜在生态风险指数法对污染程度和生态风险进行了综合评估。研究结果揭示了沙河沉积物中重金属含量的分布特征和污染现状,并评估了其对生态系统的潜在风险。沙河沉积物中的重金属含量自上游至下游呈现逐渐降低的趋势。这表明上游地区可能是污染物的主要输入点,随着河流的流动,污染物浓度逐渐降低。根据地质累积指数法的分析结果,沙河沉积物中的主要污染元素为汞(Hg)、镉(Cd)和锌(Zn)。其中,汞在上游区域表现出中度污染,而镉(Cd)和锌(Zn)虽然在某些点位的地质累积指数值较高,但整体污染程度并未达到中度污染。潜在生态风险指数法的分析显示,沙河上游区域的生态风险普遍高于下游区域。特别是G1点位,由于其高含量的汞和相应的高毒性,表现出极高的潜在生态风险。

鉴于研究结果,建议对沙河上游地区实施更为严格的环境监管措施,加强对工业排放和农业活动的监控,以减少重金属的输入。同时,开展针对性的污染源调查,确定高风险点位的具体污染源,并采取相应的治理措施。为了降低沉积物中的重金属含量和潜在生态风险,建议推广清洁生产技术和可持续农业实践,减少重金属的排放。此外,加强公众教育,提高对重金属污染的认识和预防意识,也是降低污染风险的重要措施。考虑到河流生态系统的复杂性和动态性,建议建立长期的监测机制,定期评估沙河沉积物中重金属的含量和生态风险,以实现对河流生态系统健康状况的持续跟踪和管理。

通过本研究,不仅对沙河沉积物中的重金属污染有了更深入的了解,而且为制定有效的环境保护策略和管理措施提供了科学依据。未来的研究应继续关注沙河及其他类似河流的重金属污染状况,以促进水环境的持续改善和生态系统的健康发展。

参考文献:

王卫星,曹淑萍,李攻科,等.天津市州河水质及其底泥重金属污染评价.物探与化探,2017,41(2):322-327.

范成新,朱育新,吉志军,等.太湖宜溧河水系沉积物的重金属污染特征. 湖泊科学,2002,14(3): 235-241.

ZHANG M K,KE Z X.Heavy metals,phosphorus and some other elements in urban soil of Hangzhou City.China Pedosphere,2004,14(2):177-185.

方盛荣,徐颖,魏晓云,等.典型城市污染水体底泥中重金属形态分布和相关性.生态环境学报,2009,18(6):2066-2070.

张欢.基于地质累积指数法的晋中市榆次区城市农田土壤重金属污染评价.华北自然资源,2022(5):142-144.

刘成,黄蔚,古小治,等.白洋淀沉积物重金属潜在生态风险及生物可利用性分析.湖泊科学,2022,34(6):1980-1996.

张丽婷,成杭新,谢伟明,等.河北省土壤化学元素的背景值与基准值.环境科学,2023,44(5):2817-2828.

徐争启,倪师军,庹先国,等.潜在生态危害指数法评价中重金属毒性系数计算.环境科学与技术,2008(2):112-115.

Evaluation of heavy metal pollution in the sediments of Shahe River and analysis of potential risks

LI Yao1,2,LIU Zhaoning1,2,YANG Chaochen1,2,MU Jiandong1,2

(1.Hebei Ocean and Fisheries Science Research Institute, Qinhuangdao 066200, China;

2. Hebei Key Laboratory of Marine Biological Resources and Environment, Qinhuangdao 066200, China)

Abstract:To comprehensively evaluate and analyze the heavy metal pollution status and potential ecological risks in the sediments of the Shahe River, six representative sampling sites were selected. Through field investigation, sample collection, and laboratory analysis, the heavy metal elements such as mercury (Hg), cadmium (Cd), zinc (Zn), copper (Cu), lead (Pb), and arsenic (As) in the sediment were determined. The3a3a3cef2fc1bfe3150cf1b84baf57e5708e9ebd29b32e761263db0983f2fc02 geo-accumulation index method and potential ecological risk index method were introduced to assess the degree of pollution and ecological risks. The results showed that the content of heavy metals in the sediments of the Shahe River gradually decreased from upstream to downstream, with the main polluting elements being Hg, Cd, and Zn. The geo-accumulation index analysis indicated that Hg showed moderate pollution level in the upstream area, while other heavy metals such as Cu, Pb, and As showed no significant pollution. The potential ecological risk index analysis indicated that the ecological risk in the upstream area of the Shahe River was higher than that in the downstream area, especially at site G1, where the potential ecological risk index of heavy metals was much higher than those of other sites, which was related to the high content and high toxicity of Hg.

Key words:sediment; heavy metal pollution; geo-accumulation index; potential ecological risk

(收稿日期:2024-07-22)