开封鼓子曲的语言音调流变研究

各地区语言都有其独特的发音方式和语调特点,语言音调深刻影响着旋律的发展走向。开封鼓子曲属于俗曲的一种,同样依靠语言为母体来传播演变,开封鼓子曲在传播过程中,保持自身特色的同时又对各地语言声调和旋律音调兼容并蓄,不断创新发展。

一、开封鼓子曲概述

鼓子曲,又名大调曲子或曲子,唱兴于南阳,在开封又叫鼓词儿、八角鼓。最初兴于明清时期,已有三百多年的历史。张长弓《鼓子曲言》中提到:“据口耳相传,鼓子曲初见于开封,后来分出三支,周口一支、禹县一支、南阳一支。”[1] 开封鼓子曲是在明清俗曲(即汴梁小曲)的基础上,吸收清代乾隆年间由八角鼓伴奏的北京岔曲,同时杂糅开封当地的一些民间小唱而形成的一种说唱音乐形式。

《大调曲子初探》一书中阐述了鼓子曲这一名称的由来:“一是与宋代流行于开封的‘鼓子词’一名称有一定联系,二是因为鼓子曲伴奏中使用八角鼓这一乐器而得名。可以肯定的是,鼓子曲在有了鼓子套曲这一形式后,才可能‘鼓子曲’这一名称。鼓子套曲是以鼓子头作为曲头,鼓子尾作为曲尾,中间夹入若干曲牌。而鼓子头和鼓子尾则是由清初北京兴起的岔曲,演变而形成的。”[2] 而早期岔曲中间的“夹白”用的是北京方言,开封鼓子曲中的岔曲,无论是曲调还是演唱风格都带有“京腔音韵”的色彩,但语言逐渐改用开封方言。开封鼓子曲在漫长的历史发展过程中,经商路和乐路传播到南阳,融合当地唱腔小曲与方言 形成南阳大调曲子。

在系统分析、仔细梳理开封鼓子曲的流变过程后,本文将开封鼓子曲在流变过程中的不同样貌总结划分为以下三大形式。

一是北京岔曲——流传于开封鼓子曲的源头地北方地区。

二是开封鼓子曲——流传于开封鼓子曲的中心地中原地区。

三是南阳大调曲子——流传于开封鼓子曲的流播地豫西南地区。

二、开封鼓子曲源流地区的语言音调关联

在开封鼓子曲历史流变过程中,其语言一

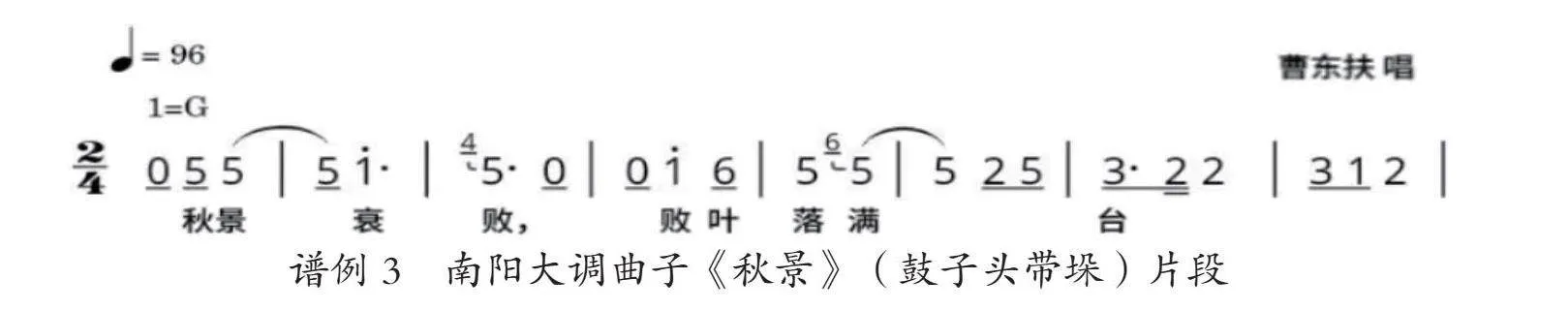

谱例1 北京岔曲《秋景》片段

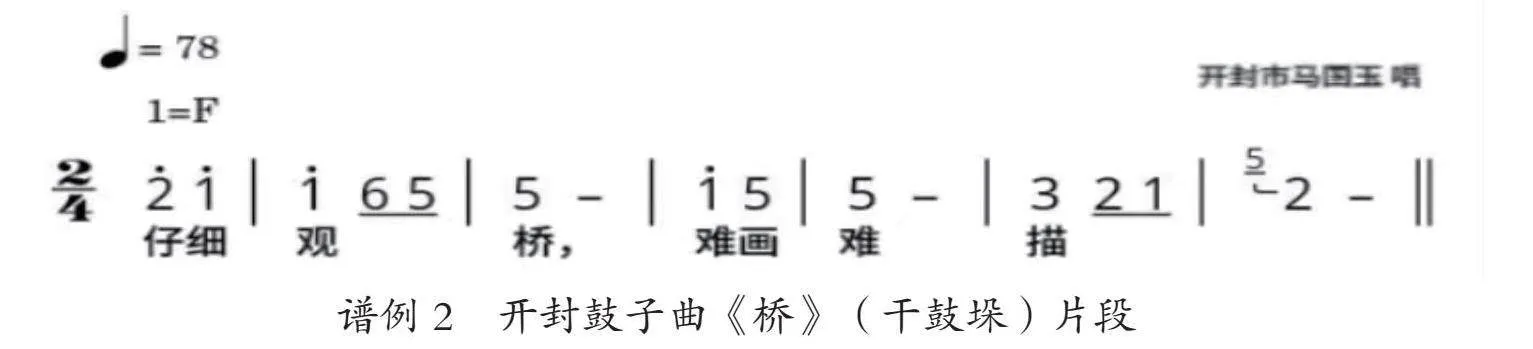

谱例2 开封鼓子曲《桥》(干鼓垛)片段

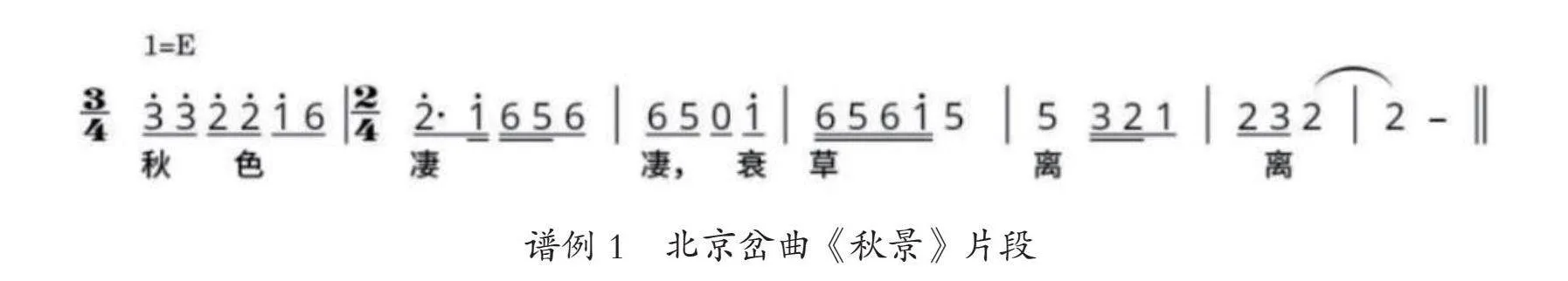

直跟随鼓子曲本体不断融入地方、推陈出新。鼓子曲所使用方言从北方的北京到中原的开封再到豫西南的南阳地区,其中的语言变化深刻影响着其发展,形成了不同的旋律及形式。

(一)源头——北京岔曲

北京属于北方话方言区,有阴平、阳平、上声、去声四声调,北京岔曲中的旋律与三音列也受其影响。

就三音列而言,谱例 1中,“秋色”运用 了近音列(高音mi—高音re—高音do)、窄音列(高音re—高音do—中音la),下行旋律音调趋势与其声调相吻合;“衰草离离”运用了窄音列(高音do—中音la—中音sol)(中音sol—中音mi—中音re)与近音列(中音mi—中音re—中音do),先下后上的旋律音调趋势与其声调相适应。[1]

《秋景》为岔曲,是鼓子套曲中鼓子头和鼓子尾的前身,鼓子曲中的鼓子头和鼓子尾便是由岔曲演变而来。北京岔曲在全国都流行,与流行在中原的岔曲和开封的汴梁小曲结合后便形成了现在的开封鼓子曲。张剑平的《岔曲简介》介绍了岔曲《秋景》与开封鼓子曲《桥》的相似之处,其字组和句式结构以及韵脚、小过门等都一致,本文不再详细论述,由此便可知,岔曲实为开封鼓子曲一源流。

(二)中心——开封鼓子曲

开封属于北方话方言区,在历史上属于中州韵的流行地区,同样有阴平、阳平、上声、去声四声调,说明北京语音与开封语音虽然不同,但大致结构仍是一脉相承。

开封方言根据其词语组合皆有高低曲折变化,北京方言亦有变调。音腔论的观点认为,每一个汉字都有其腔音,字字结合,便生出腔调来,则形成高低起伏变化,这些字音的变化 也都与旋律音调有着直接的关系。

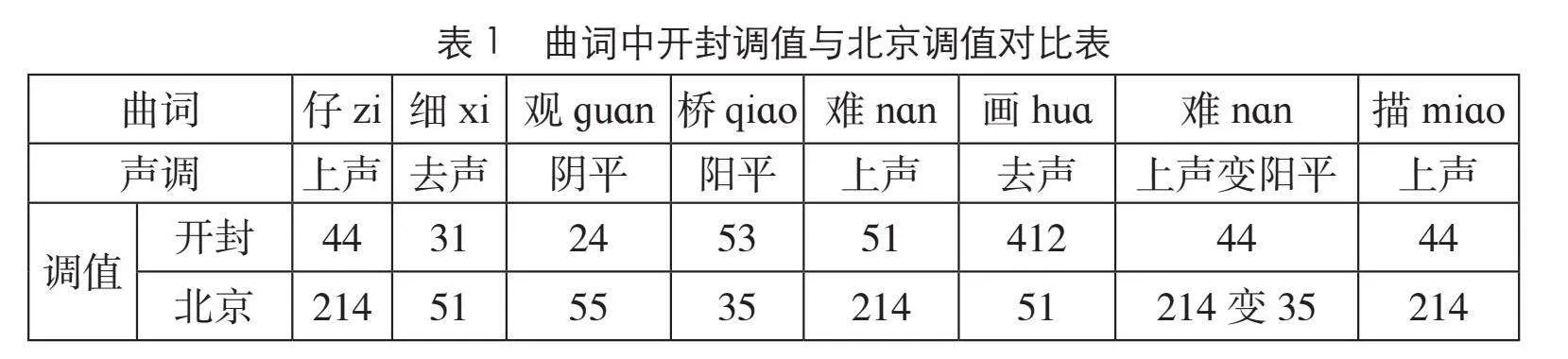

由表1可看出,即使声调一样,在不同语境中,每个字的调值也是不一样的:“难画难描”中只有“画”是去声,其余皆是上声,但在开封话中,第一个“难”变成了去声字,调值为“51”,“画”也变为去声,但调值有起伏,腔头较低,调值为“412”,第二个“难”和最后一个“描”字皆变成上声,调值为“44”。语音的变化势必会影响旋律和结构的变化。

谱例2中,“仔细观桥”运用了窄音列(高音re—高音do—中音la)(高音do—中音la—中音sol),下行的旋律音调趋势符合开封方言调值总趋势;“难画难描”运用了大音列(高音do—中音sol—中音mi)、近音列 (中音mi—中音re—中音do)、宽音列(中音sol—中音re—中音do),旋律线条走向符合开封方言调值的下行趋势。

将开封鼓子曲《桥》与北京岔曲《秋景》相比较,二者皆用窄音列和近音列,不同的是顺序和次数。且二曲的落音也如出一辙,前一句都落在sol,后一句都落在re,说明旋律不同,方言字音不同,但总体旋律结构扔保留其原有特色。

分析其结构,北京岔曲《秋景》的曲头与开封鼓子曲《桥》的鼓子头的结构、词组、句格、韵脚等完全相同,所用小过门也完全相同,只有曲尾和鼓子尾有所差别。这也足以说明开封鼓子曲的鼓子头、鼓子尾是由北京岔曲发展而来的,二者之间有紧密关联。

(三)流播——南阳大调曲子

南阳地处豫西南,位于豫鄂陕交界地带,但方言与中原官话无大差别,同样有阴平、阳平、上声、去声四声调,说明南阳大调曲子与开封鼓子曲间的联系较为紧密。

经对比,南阳方言与开封方言差别不大,只腔头腔尾有高低区别,整体声调旋律线不变。在南阳大调曲子《秋景》“败叶落满台”一句中,“台”字在北京方言调值里为“35”,在开封方言调值中为“53”,到了南阳,则将开封方言的腔头腔尾稍降为“42”。可以看出,开封鼓子曲与南阳大调曲子的关系更为紧密,方言调值也更为接近(见表2)。

其声调旋律也有相似之处。将南阳大调曲子《秋景》(见谱例3)与开封鼓子曲《桥》、北京岔曲《秋景》对比可知,第一句皆落在sol,第二句则皆落在re,由此可以很明确地看出,北京岔曲、开封鼓子曲、南阳大调曲子一脉相承。

三、方言语境下的旋律音调

旋律音调跟方言的关系甚是密切,声调会被吸收运用为歌唱旋律的一部分,当北京岔曲流传到开封形成开封鼓子曲,再流播到南阳形成南阳大调曲子,其中是否保留了原有的方言韵味,或吸收了当地方言语调重新创造呢?现我们选取同一曲牌中的“衬腔”分析三者有何异同。

《太平年》是清初北京兴起的小曲之一,每四句为一叠,前三句结束有衬腔“太平年”,最后一句结束有“年太平”衬腔,因在曲词中叠唱衬腔“太平年”与“年太平”,故得名“太平年”。

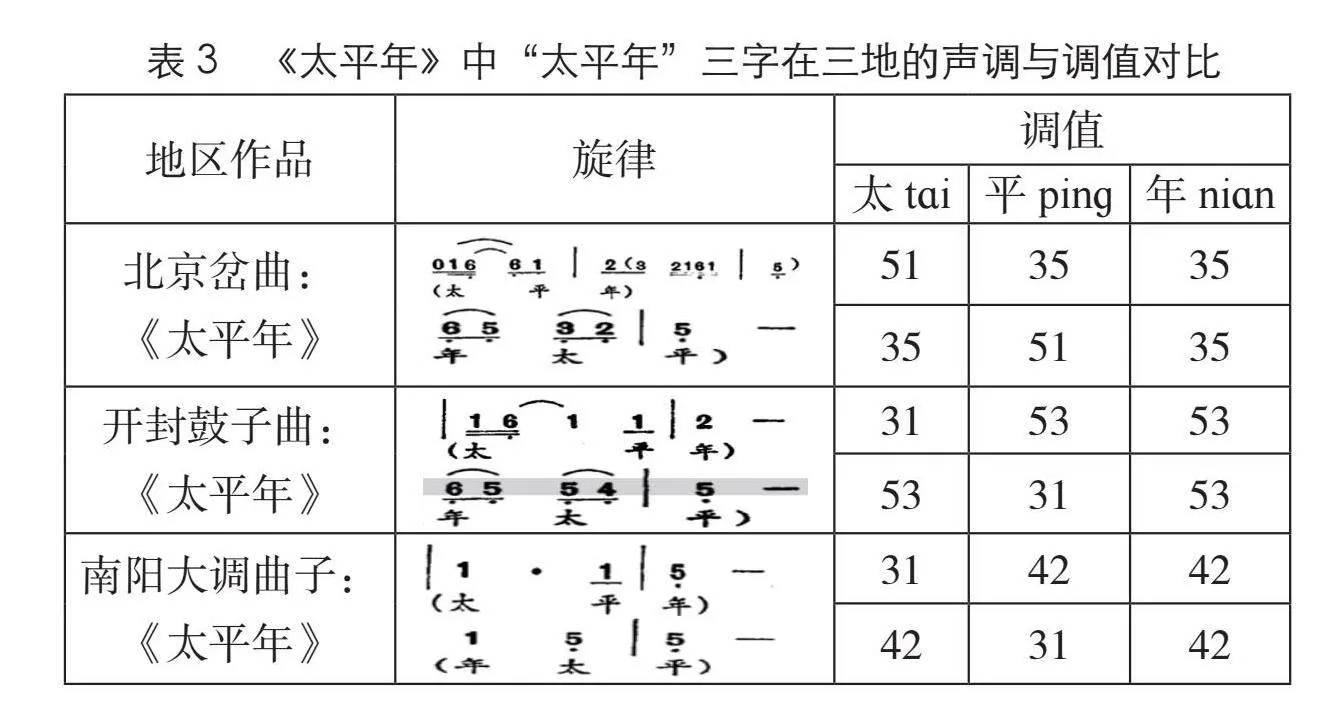

分析三首《太平年》中的衬词“太平年”与“年太平”,可以看出北京与开封的“太平年”皆落在re音上,而南阳的“太平年”落在sol音上,这是否与其地方语言音调有关联呢?现将“太平年”三字一一列出以分析各地的声调与调值(见表3)。

马国玉先生演唱的开封鼓子曲《太平年》中的“太平年”有很明显的儿化音,为“太平 年儿”,反而注重儿化音的北京却没有在“年” 后加儿化音,南阳地区的“太平年”也无儿化音。继而引人思考,是否在北京岔曲传入开封后,开封本地自认为应有儿化音而加入了相应的儿化音来吸收模仿变为“太平年儿”,此种猜想尚未得到印证,但开封本就处于中原官话范围内,中原官话同样注重儿化音,至于到南阳后,儿化音消失,也可能是受到西南地区楚文化的影响,弱化了儿化音,这也是很常见的现象。南阳“太平年”与众不同地落在sol音上,观其“年”的调值“42”,比北京和开封“年”字的腔尾调值都要低,继而影响了南阳“太平年”衬词的旋律高低走向。

在方言语境下,通过分析北京岔曲、开封鼓子曲、南阳大调曲子这三首《太平年》中的相同曲词“太平年”的旋律音调,我们可以得出结论:方言语调是影响旋律走向的重要因素,从北京岔曲到开封鼓子曲再到南阳大调曲子,其语言音调不断发生变化,方言作为区分地域音乐的重要特征,有着其重要的功能和地位。

总之,北京岔曲、开封鼓子曲与南阳大调 曲子,三者所使用的方言声调与旋律音调都有所不同,但三者的语音同中有异,音调结构异中有同,在相互作用之下,形成开封鼓子曲旋律音调的丰富面相。

[作者简介]李玉姣,女,汉族,河南周口人,河南大学硕士研究生在读,研究方向为中国传统音乐。

[1]出自张长弓《鼓子曲言》,正中书局1948年出版。

[2]出自辛秀、长溪《大调曲子初探》, 河南省戏曲工作室(内部资料)1983年版。

[1]出自王耀华《中国传统音乐结构学》, 人民音乐出版社2020年出版。