ChatGPT类生成式人工智能对大学生媒介素养影响研究

【摘 要】随着人工智能技术的迅速发展,生成式人工智能正逐步融入大学生的生活和学习中。本文以安徽省高校大学生群体为研究对象,采用问卷调研的方法,探讨ChatGPT生成式人工智能对大学生媒介素养的影响。研究发现,ChatGPT生成式人工智能的使用对媒介素养中的信息选择、质疑、理解、评估、创造和生产能力以及思辨的反应能力六个维度具有正向影响,但频繁使用ChatGPT可能会对个人的媒介素养产生不利影响。

【关键词】生成式人工智能;大学生;媒介素养

【基金项目】本文系2024年度安庆师范大学传媒学院研究生“青苗计划”学术创新项目“ChatGPT生成式人工智能对大学生媒介素养影响研究”(项目编号:CMQM2024D12)研究成果;安庆师范大学校级教研重点项目“新闻传播类专业学生生成式AI应用能力培养的探索与实践”(项目编号:2023aqnujyxm23)阶段性研究成果。

一、研究背景

在当今数字化时代,信息泛滥导致个体不仅要能够获取并处理大量的信息,还需具备评估和创造信息的能力。媒介素养不仅涉及对媒介信息的批判性理解和有效利用,还包括在复杂的媒介环境中保护个人隐私、辨别虚假信息的能力。随着社交媒体、大数据和人工智能技术的飞速发展,媒介素养的内涵和外延都在不断扩展,对个人、教育机构和整个社会都提出了新的要求。为了适应媒介化的生存状态,增强人们在媒介认知、安全、情感、使用等方面的素质与能力,媒介素养培育成为必然选择[1]。

随着生成式人工智能技术的快速发展,ChatGPT等生成式人工智能工具不仅能够通过学习和理解人类的语言来进行对话、回答各种问题,还能根据要求完成视频脚本、文案、论文、代码等写作任务。生成式人工智能的出现,标志着人机交互进入了一个新的阶段。这些工具的语言理解和生成能力已经达到了相当高的水平,能够模仿人类的思维过程,为用户提供个性化的信息和服务。然而,这也引发了一系列关于信息真实性、版权归属、隐私保护等方面的伦理和法律问题。这种技术的发展为提升大学生的媒介素养提供了新的可能性,同时也带来了挑战。对于大学生群体而言,如何在利用这些工具提高学习效率的同时,保持独立思考和创新能力,成为一个亟待解决的问题。在此背景下,本研究旨在探讨ChatGPT这类生成式人工智能工具对大学生媒介素养各方面能力的影响,这一探索对于新技术背景下制定有效的提升学生媒介素养的教学策略具有指导价值。

二、文献综述

(一)关于媒介素养内涵的研究

1992年美国媒体素养研究中心对媒介素养作了如下定义:媒介素养是指在人们面对不同媒体中各种信息时所表现出的对信息的选择能力、质疑能力、理解能力、评估能力、创造和生产能力以及思辨的反应能力。大卫·帕金翰(David Buckingham,2001)教授强调受众对于媒介的再现与创作能力,掌握并运用媒介语言是媒介素养的重要理念。詹姆斯·波特(James Potter,2003)将媒介素养定义为对媒介的认知与掌握媒介技能的能力[2]。在这一阶段,学者们对媒介素养的定义基本达成共识,强调对媒介信息的获取、评价以及创造能力的培养。

随着数字化媒介的发展,对媒介素养的研究愈加丰富。卢峰(2015)认为,数字时代最为基础的媒介素养即为媒介安全素养[3]。而在智能媒体时代,彭兰定义了一种“算法素养”(2021),认为需要培育一种数据思维与人文精神结合的综合素养,具备风险意识,避免成为算法的“囚徒”[4]。

国内外学者对媒介素养的定义存在不同的看法,媒介素养的内涵也在不断扩展,它不局限于某一特定学科的要求,而是一种跨学科、融合性的综合素养。

(二)关于媒介素养影响因素的研究

探讨影响媒介素养的因素有助于直观地观察媒介素养与社会各个要素之间的动态关系,也能够为媒介素养教育发展方向、内容提供科学的材料与数据。

詹姆斯·波特(James Potter,1998)指出了教育背景对媒介素养发展的影响,强调教育水平和资源获取是影响个体媒介素养的关键因素。皮帕·诺里斯(Pippa Norris,2001)指出技术接入和个人使用技能对于实现有效的信息获取和处理的重要性。联合国教科文组织(UNESCO,2007)关注教育对于培养媒介素养的作用,强调了教育和学习资源对提高全球公民媒介素养水平的重要性。在国内的研究中,刘鸣筝等(2017)发现媒介素养受个体社会文化背景影响较大,个体的学历、社交网络等都会对媒介素养产生影响[5]。马超(2020)发现人们对传统媒体和新媒体的接触频率会对媒介素养产生正向影响[6]。

国内外学者的研究揭示了影响媒介素养的因素多样化,包括教育背景与学习资源、技术的可接入性与个人的技术使用技能、社会文化因素以及媒介接触频率等。在当前新技术发展的背景下,探究生成式人工智能对媒介素养的影响愈加重要。

(三)关于人工智能素养内涵的研究

人工智能素养概念的提出是以核心素养概念的产生和广泛使用为背景的。Martin Kandlhofer(2016)等人认为理解人工智能素养的内涵应主要从人工智能知识方面入手,深入挖掘人工智能产品与服务的含义和技术[7]。Aida Ponce(2018)提出,人工智能素养包含计算机素养,表现为处理数据的能力、识别人工智能的能力和逻辑思维能力,这些能力是个体在人工智能时代满足自身发展要求所必备的能力集合[8]。Long(2020)等人认为,人工智能素养包括三个方面的能力:批判性评估人工智能技术、与AI进行有效沟通和协作,以及将人工智能作为学习、生活和工作工具的能力[9]。

在国内研究中,赵飞龙(2018)等人认为,人工智能素养是科学素养的重要组成部分,是培养人才、提升学生的发展核心素养的关键[10]。周邵锦和王帆(2019)指出,人工智能素养是人工智能时代的基本综合素养,包括三个培养阶段:树立开放包容的人工智能态度、掌握简易人工智能工具以及运用人工智能思维解决现实问题[11]。许亚锋(2020)等人认为,在人工智能时代开展学习和工作等一系列行为活动所必须具备的能力即为人工智能素养[12]。

目前学术界对人工智能素养的定义尚未统一。国外学者从人机协作的实践视角出发,聚焦个体对知识技能的掌握。国内学者则从人工智能的时代背景出发,剖析人工智能素养的内涵,即时代对个体生存与发展提出的新挑战和新要求。

综上所述,目前关于ChatGPT对大学生媒介素养各方面影响的系统性研究还不多见。在中国知网知识发现平台中以“ChatGPT”和“媒介素养”为主题词进行检索,仅检索到一篇相关文献。

三、研究设计

为深入了解ChatGPT如何影响大学生媒介素养,本研究构建了一个核心假设及六个具体维度的子假设:

核心假设(H):ChatGPT对大学生媒介素养有正向影响。

子假设(H1至H6):依次假设ChatGPT对大学生媒介素养六个维度有正向影响,即信息选择、质疑、理解、评估、创造和生产以及思辨的反应能力。

(一)问卷设计

为验证研究假设,本研究设计了一份调查问卷,包括四部分内容:

1.基本信息:包含性别、年级、专业等基础数据。

2.对ChatGPT的了解与应用情况:评估受访者对ChatGPT的熟悉度、使用频率和目的。

3.ChatGPT对媒介素养的影响:针对媒介素养的六个维度分别设置量表题,以量化ChatGPT的使用对其的影响。量表采用5点Likert量表,范围从“很不同意”到“很同意”。

4.观点与期望:搜集受访者对ChatGPT潜在价值及其改进方向的意见和建议。

(二)样本选择与数据收集

样本选取自安徽省高校各专业和年级的大学生,以确保研究结果具有较好的代表性和普遍性。采用在线调查Tqeh+p11IHsDTkDS6wK3cQ==方式,通过社交媒体和电邮分发问卷链接,共收集到320份问卷。经过筛选,剔除填写不完整或不一致的问卷后,获得301份有效问卷,有效回收率达94%。这些有效数据将用于进行信效度验证、描述性统计分析、频率分析和相关性分析,深入探讨ChatGPT对大学生媒介素养影响的具体情况。

四、研究发现

(一)ChatGPT对大学生媒介素养影响分析

1.问卷可靠性分析

本文以Peterson(1994)所建议的0.7为信度标准,即当Cronbach's Alpha系数大于0.7时,表示数据可靠性较高。这一标准在社会科学研究中被广泛接受,特别是在涉及态度、观点和行为测量的研究中。选择这一标准不仅符合学术惯例,也确保了研究结果的可信度和稳定性。

信效度检验结果如表1和表2所示,量表整体的Cronbach's Alpha值为0.983。每个维度的Cronbach's Alpha值按次序依次为0.915、0.915、0.926、0.921、0.913、0.923。利用SPSS统计软件进行效度检验,采用主成分分析法进行KMO和Bartlett球形检验,KMO值为0.985,Bartlett球形检验结果显著,确保了该问卷的内容效度。KMO值接近1,表明变量间的相关性很强,非常适合进行因子分析。Bartlett球形检验的显著结果(p < 0.05)进一步证实了变量间存在显著相关,支持进行因子分析的合理性。这些指标共同验证了问卷结构的有效性,说明问卷设计合理,能够准确测量所研究的概念。

信效度分析的结果证明了量表的高度一致性和可靠性。在量化研究中,高信效度是确保数据反映实际情况、并可用于可靠推论的关键。因此,这些结果为后续的数据分析和研究结论提供了坚实基础,增加了研究发现的有效性和实际应用价值。

2. ChatGPT对大学生媒介素养六个维度影响分析

描述性统计结果如表3所示,六个维度的量表题平均得分依次为3.33、3.28、3.31、3.38、3.29、3.36。参与者选择“同意”和“很同意”选项的频率均在50%以上。这些数据反映了一个重要趋势:在5点Likert量表中,所有维度的平均得分都超过了中间值3,表明受访者对ChatGPT在各个媒介素养维度上的影响持积极态度。特别值得注意的是,评估能力维度的平均得分最高(3.38),这可能暗示ChatGPT在帮助学生分析和评价信息方面表现尤为突出。

根据描述性统计和频率分析的结果,可推断出参与者普遍认为ChatGPT能够在媒介素养各个维度上提供中到高强度的正面影响,反映了大多数学生认为ChatGPT对他们的媒介素养有积极的贡献,本研究核心假设(H)及子假设(H1至H6)成立。这一发现不仅验证了研究假设,还揭示了ChatGPT作为一种新兴技术工具在媒介素养教育中的潜在价值。值得注意的是,尽管各维度得分略有差异,但总体上保持在一个相对稳定的范围内(3.28-3.38),这表明ChatGPT对媒介素养的影响是全面的,而非仅限于某几个特定方面。

大学生对ChatGPT的正面评价与教育技术的融合理论相吻合,该理论强调技术应当被视为促进学习过程和提高学习成效的工具。Vygotsky的社会文化理论也支持这一观点,认为工具能够扩展学生的认知能力,促进更高阶的思维技能发展。这一趋势也与信息社会和知识经济背景下对于媒介素养日益增长的需求相呼应,凸显了生成式人工智能技术在支持学习和信息处理方面的潜力。从教育技术的视角看,这反映了生成式人工智能工具可被视为一种有力的辅助工具,帮助学生在快速变化的信息环境中保持竞争力和适应力。

(二)ChatGPT使用频率对大学生媒介素养影响分析

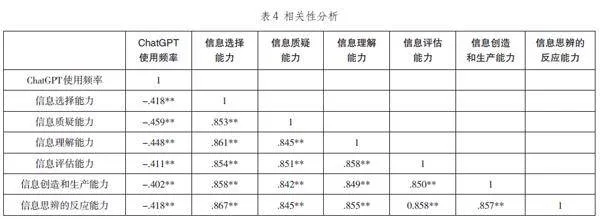

相关性分析发现,媒介素养细分的六个维度之间相关系数均小于0.9,表明不存在共线性问题。使用ChatGPT的频率与媒介素养的六个维度之间存在显著的负相关(p < .001),皮尔逊相关性均在-.400至-.500之间(见表4)。这种中等强度的负相关关系表明,随着ChatGPT使用频率的增加,学生在媒介素养各个维度上的表现呈现出下降趋势。

相关性分析的结果揭示了使用ChatGPT的频率与媒介素养提升之间的负相关。这说明本研究的核心假设(H)在一定情况下不成立。具体而言,虽然ChatGPT的使用总体上被认为对媒介素养有积极影响,但过度频繁的使用可能会产生相反的效果。提示我们需要谨慎地看待新技术在教育中的应用。从媒介依赖理论的角度来看,这种负相关可能反映了一种“替代效应”:学生可能过度依赖ChatGPT来完成需要媒介素养的任务,这种依赖可能导致学生在没有AI辅助的情况下,在信息获取、评估和创造等方面的能力实际上有所下降。

从构建主义学习理论的角度来看,学习是通过主动探索构建知识的过程,过度依赖ChatGPT可能会限制学生自主探索和构建知识的机会。在教育心理学中,独立的思考和信息处理能力被视为深度学习和批判性思维的核心,过度依赖技术工具可能会削弱这些能力,影响学生的长期学术和职业成就。因此,在整合ChatGPT等技术工具时,应注重平衡技术的使用与学生独立能力的发展。

五、结语

根据对本研究的数据分析,核心假设(H)及子假设(H1至H6)在一定程度上成立。描述性统计和频率分析结果显示,ChatGPT对媒介素养的六个维度均有正面影响,这支持了核心假设(H)及子假设(H1至H6)的成立。然而,相关性分析揭示了ChatGPT使用频率与媒介素养六个维度的提升之间均存在负相关,意味着学生过度使用ChatGPT可能会对自身媒介素养产生负面影响。这种情况下核心假设(H)及子假设(H1至H6)不成立。

本研究探索了ChatGPT对安徽省高校大学生媒介素养的影响,但样本范围和量化方法的局限性可能影响了结果的普遍适用性。未来研究应扩大样本、结合多种研究方法,并考虑技术与教育实践的动态变化,以全面评估ChatGPT在教育中的应用效果和潜在挑战。

注释:

[1]梁钦,张颖.智媒时代媒介素养培育的再适应与新发展[J].中国编辑,2024(02):71-76.

[2]来灵慧.媒介教育对青少年媒介素养的影响研究——以上海教育报刊总社为例[D].东华大学,2023.

[3]卢峰.媒介素养之塔:新媒体技术影响下的媒介素养构成[J].国际新闻界,2015,37(04):129-141.

[4]彭兰.如何实现“与算法共存”——算法社会中的算法素养及其两大面向[J].探索与争鸣,2021(03):13-15+2.

[5]刘鸣筝,孔泽鸣.媒介素养视阈下公众谣言辨别能力及其影响因素的实证研究[J].新闻大学,2017(04):102-109+151.

[6]马超.媒介类型、内容偏好与使用动机:媒介素养影响因素的多维探析[J].全球传媒学刊,2020,7(03):115-138.

[7]Kandlhofer M, Steinbauer G, Hirschmugl-Gaisch S, et al. Artificial intelligence and computer science in education: From kindergarten to university[C]//2016 IEEE frontiers in education conference (FIE). IEEE, 2016: 1-9.

[8]Ponce A. Artificial intelligence: A game changer for the world of work[J]. ETUI Research Paper-Foresight Brief, 2018.

[9]Long D, Magerko B. What is AI literacy? Competencies and design considerations[C]//Proceedings of the 2020 CHI conference on human factors in computing systems. 2020: 1-16.

[10]章恒远.中小学生人工智能素养测评工具研究[D].华东师范大学,2023.

[11]周邵锦,王帆.K-12人工智能教育的逻辑思考:学生智慧生成之路——兼论K-12人工智能教材[J].现代教育技术,2019,29(04):12-18.

[12]许亚锋,彭鲜,曹玥,杨小峻.人机协同视域下教师数智素养之内涵、功能与发展[J].远程教育杂志,2020,38(06):13-21.

(作者:王欣怡,安庆师范大学新闻与传播专业2023级硕士研究生,研究方向:应用新闻学;贺明华,安庆师范大学教授,硕士研究生导师,研究方向:应用新闻学)

责编:周蕾