包头市雷电活动特征分析

摘 要:选取包头市国家气象观测站雷暴日观测资料和闪电定位监测资料对包头市雷电活动变化进行分析。雷暴日观测资料选取的是包头市1978—2013年7个国家气象观测站的数据,运用常规数据统计、气候倾向率等方法,对包头市雷暴日数的时空分布特征进行分析。结果表明:近36年包头市雷暴日数总体呈波动减少趋势,其气候倾向率为2.71 d/10年,即每10年雷暴日数减少2.71 d。利用2014—2020年包头地区的闪电(地闪)探测资料进行分析,发现2014—2020年负地闪所占比例为92.46%,平均电流强度为-24.15 kA;正地闪所占比例为7.54%,平均电流强度为51.28 kA。地闪活动主要发生在每年6—9月,约占全年地闪总次数的97.9%,且集中在15:00~19:00。

关键词:雷电;雷暴日数;初终日;地闪频次

中图分类号:P468 文献标志码:B 文章编号:2095–3305(2024)07–0-03

雷电灾害是“国际减灾十年”委员会公布的最严重的10种自然灾害之一,并被国际电工委员会(IEC)确定为“电子化时代的一大公害”[1]。全球每年因雷击造成人员伤亡,财产损失不计其数。随着我国社会经济的高质量发展和电子信息产业的迅速推进,雷暴造成的灾害影响越来越大[2]。雷电放电时产生的强烈电磁辐射可能对作物的生长发育和生理代谢产生不利影响,导致作物减产甚至死亡,也会改变土壤的化学性质,导致土壤中有害物质的累积和释放,危及作物生长环境。雷电活跃时往往伴随气温、湿度等环境条件的变化,这种变化可能诱发作物病虫害,加剧对作物的危害,雷电造成的森林火灾也不容忽视。同时,雷电可能对农舍、水泵、灌溉设备及电力、通信等设施造成损坏,间接导致农业生产中断,给农业生产带来资金损失。

包头市地处蒙古高原南部,位于中温带大陆性半干旱与干旱气候区,夏季雷电活动较为频繁,根据《中华人民共和国国家标准:《建筑物电子信息系统防雷技术》(GB 50343—2012)的划分标准,包头市属于中雷区。

韩经纬等[3]对内蒙古雷暴、冰雹灾害的评估分析与防御对策进行了研究,指出雷暴、冰雹灾害主要集中于山地及丘陵地区,以阴山到燕山、大兴安岭为雷暴、 冰雹灾害最重、最频繁的地区。雷电灾害发生的频率越高,造成的损失也就越大,最新的统计资料表明,雷电造成的损失已经上升到自然灾害的第三位[4-5]。2014年以来,内蒙古自治区气象局闪电定位系统成功布设,实现了全天候、长期、连续运行并记录雷电发生的时间、位置、强度和极性等指标,极大地提升了雷电活动监测能力。通过分析包头市雷电活动分布特征,为包头市雷电防御提供科学决策依据,以便日后提高防灾减灾工作效率。

1 资料来源与方法

2014年前,选取包头市1978—2013年7个国家气象观测站36年的人工观测雷暴日数资料进行统计分析,运用常规数据统计、气候倾向率等方法分析雷暴天气特征,气候要素的变化趋势一般用一次线性方程表示,即用最小二乘法拟合趋势变化:y=ax+b,定义10年为气候倾向率[6]。2014年开始使用内蒙古气象数据中心闪电定位系统监测到的地闪数据进行雷电活动特征分析。

2 雷电活动的分布特征

2.1 雷暴出现日数的分布特征

2.1.1 雷暴出现日数的空间分布特征

1978—2013年包头市年平均雷暴日数为28.9 d,各地年平均雷暴日数最多的希拉穆仁,为34.4 d,然后依次为土右旗、固阳县,最少是满都拉,为24.6 d,平均雷暴日数最多者与最少者均属于北部达茂旗,年均相差9.8 d。在36年中,单站年出现雷暴日数最多者为1982年的希拉穆仁,达48 d;最少者为15 d,分别为2010年的市区、2005年的固阳县、2007年及2011年的满都拉。以上数据说明包头市雷暴日数分布特征差异较大,雷暴日数呈现东南多、西北少的地域分布特征。

2.1.2 雷暴出现日数的年变化特征

雷暴天气在气象学中用雷暴日表示,单位为“天”,由包头市年平均雷暴日数的变化趋势图可知(图1),1980年平均雷暴日数最多而2010年平均雷暴日数最少,天数分别为40、19 d,两者相差21 d,说明包头市雷暴日数年际间相差较大。年平均雷暴日数高于平均值的有18年,占50.0%。20世纪80年代包头市平均雷暴日数为33.34 d,20世纪90年代平均雷暴日数为28.33 d,21世纪初平均雷暴日数为26.17 d,近36年雷暴日数的平均值为28.9 d,可见20世纪80年代包头市雷暴日数高于平均值,20世纪90年代、21世纪初低于平均值。近36年包头市雷暴日数总体呈波动减少趋势,其气候倾向率为2.71 d/10年,即每10年雷暴日数减少2.71 d。

2.1.3 雷暴出现日数的月变化特征

1978—2013年,包头市月平均雷暴日数的变化趋势为3—7月雷暴日数逐渐增加(图2),7月后雷暴日数逐渐减少。各月平均雷暴日数呈单峰形特征,峰值出现在7月(8.5 d/月),占雷暴日总数的29.3%,其次为8月(7.3 d/月)和6月(6.5 d/月),依次为9月(2.9 d/月)、5月(2.5 d/月),其余月份平均雷暴日数均少于1 d/月,其中每年12月至翌年2月无雷暴活动发生。由此可见,一年四季中雷暴主要集中在夏季(6—8 月),春季和秋季偶有雷暴发生,冬季一般无雷暴发生。这是因为夏季受东南季风的影响,水汽充沛,结合动力、热力作用,容易引发局地性强对流天气,导致夏季雷暴多发。

2.1.4 雷暴初日与终日的演变

包头市最早出现雷暴初日为3月30日的土右旗、市区及希拉穆仁。最迟终日出现在10月27日的市区、土右旗、固阳县。36年里各地雷暴初日大多发生在3月底4月初,雷暴终日多发生在10月下旬。各地雷暴终日基本遵循随着纬度的增加(即越往北)雷暴结束得越早。

2.2 地闪频次的变化特征

2.2.1 地闪的空间分布特征

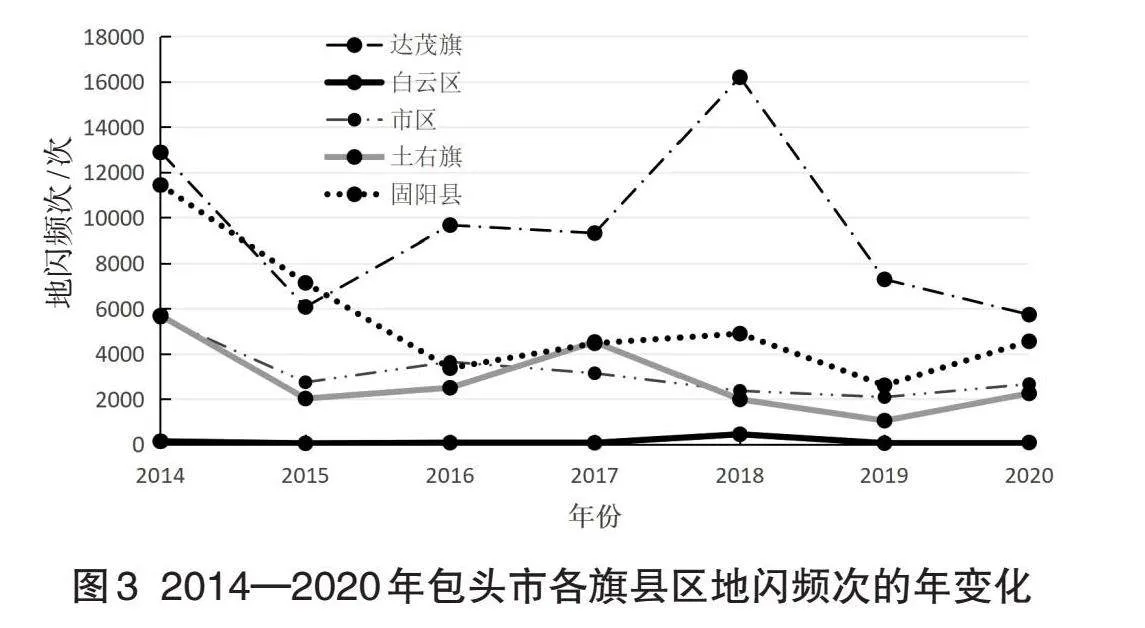

2014—2020年达茂旗闪电频次出现最多(图3),年平均闪电频次为9 596,除2015年外其他年份闪电频次均高于其他旗县区。但尤其是2018年闪电频次增幅显著,其次为固阳县。但年平均闪电频次高不代表达茂旗闪电密度大,频次高和达茂旗辖区面积大有关。

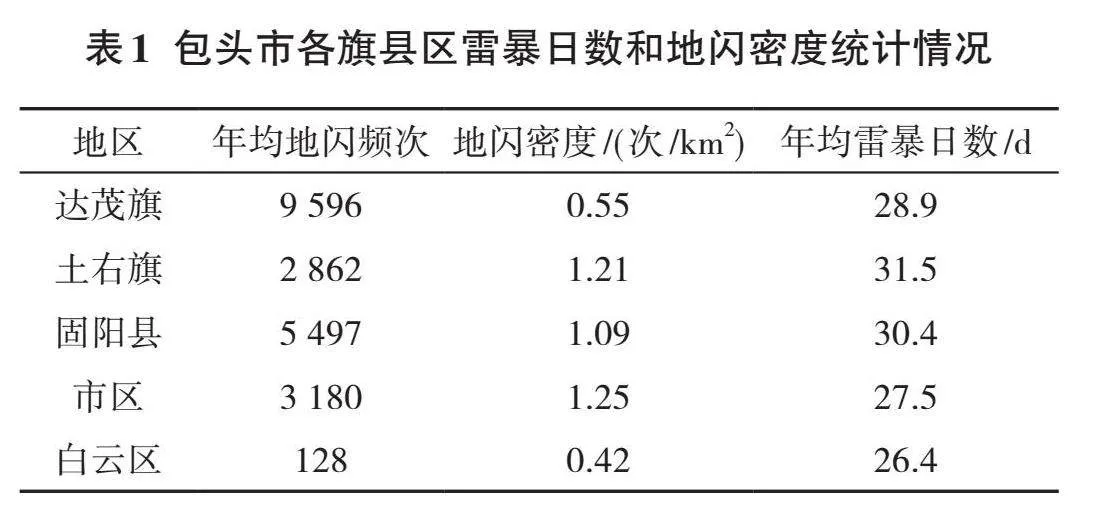

雷暴日是指某地区一年中有雷电放电的天数,一天中只要听到1次以上的雷声即1个雷暴日,闪电密度是指单位面积发生闪电的次数,两者都是表征不同地区雷电活动的频繁程度[7]。表1统计的是县(区)为单位的雷暴日数和闪电密度,其中达茂旗雷暴日数是选取希拉穆仁、满都拉、达茂旗3站年雷暴日数的平均值。由表1可知,包头市各旗县区雷暴日数和闪电密度分布基本相同但不包括市区,地闪密度最大值约为最小值的3倍。土右旗、固阳县的雷暴日数最多,市区、土右旗、固阳县是雷电活动最密集的区域,闪电密度高,地闪密度均大于1次/km2。

2.2.2 地闪频次的年变化特征

2014—2020年闪电定位仪监测到包头市总地闪次数呈现先降后升再降的趋势,即“双峰双谷”的特征,负地闪变化趋势与总地闪一致。2014年全市观测到的地闪次数最多,2019年观测到的地闪次数最少。年平均负地闪所占比例为92.46%,平均电流强度为-24.15 kA(表2),正地闪所占比例为7.54%,平均电流强度为51.28 kA,正地闪的电流强度明显大于负地闪,为负地闪的2倍多。正地闪强度大,危害也大,正地闪的比例越高,形成雷电灾害的概率越大,需加强雷电防护[8]。

2.2.3 地闪频次的月变化特征

2014—2020年包头市地闪频次月分布如图4所示,包头市的地闪活动主要发生在6—9月,约占全年地闪总次数的97.9%,其中7月地闪频次最高,约占全年地闪总次数的35.8%。

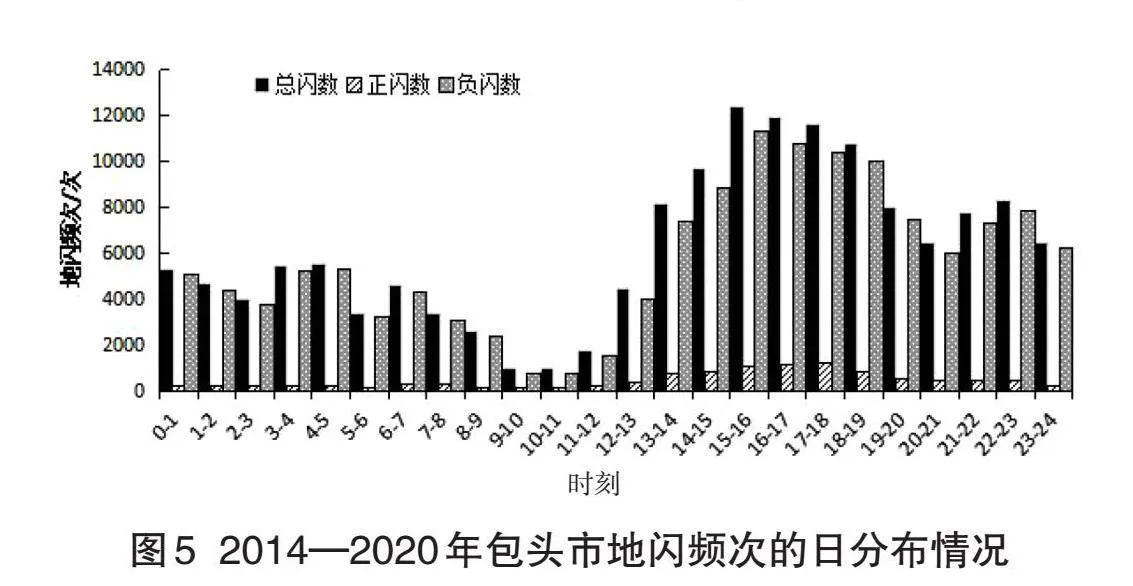

2.2.4 地闪频次的日变化特征

包头市的闪电活动呈现出“单峰单谷”的特征(图5),闪电活动主要集中在15:00~19:00,其中15:00~16:00的闪电活动频次最高,占全天的8.3%。

3 结论

(1)包头市年平均雷暴日数为28.9 d,该市各地年平均雷暴日数最多的希拉穆仁为34.4 d,最少的满都拉为24.6 d。由此可见,包头市雷暴日数分布特征差异较大,且呈现东南多、西北少的地域分布特征。

(2)包头市月平均雷暴日数的变化趋势为3—7月雷暴日数逐渐增加,7月后雷暴日数逐渐减少,各月平均雷暴日数呈单峰形特征。一年四季中雷暴主要集中在夏季,春季和秋季雷暴发生较少,冬季一般无雷暴发生。

(3)包头市雷暴日数年际间相差较大,近36年雷暴日数的平均值为28.9 d,且雷暴日数总体呈波动减少趋势,其气候倾向率为2.71 d/10年,即每10年雷暴日数减少2.71 d。

(4)2014—2020年,包头市各旗县区雷暴日数和闪电密度分布基本相同但不包括市区,地闪密度最大值约是最小值的3倍。雷暴日数最多的是土右旗、固阳县,而闪电密度最高的是市区、土右旗、固阳县,地闪密度均>1次/km2。

参考文献

[1] 牟晓娜,王立民.雷电—电子化时代的一大公害—雷电灾害的认识与防护[J].吉林农业科技学院学报,2007(1):31-33.

[2] 黄芳.近60年南宁市雷暴日数特征分析[J].气象研究与应用,2011,32(S2):222-224.

[3] 韩经纬,王海梅,乌兰,等.内蒙古雷暴、冰雹灾害的评估分析与防御对策研究[J].干旱区资源与环境,2009,23(7):31 -38.

[4] 刘晓东,张其林,冯旭宇,等.内蒙古地区雷暴活动特征分析[J].自然灾害学报,2010,19(2):119-124.

[5] 冯旭宇,薛胜军,巴特尔,等.高纬高原雷暴气候特征及变化规律[J].干旱区资源与环境,2011,25(6):176-181.

[6] 施能,鲁建军,朱乾根.东亚冬、夏季风百年强度指数及其气候变化[J].南京气象学院学报,1996(2):168-177.

[7] 陈小尘,魏庆,张伟.雷电活动的时空分布特征分析[J].电子技术,2022,51(6):246-247.

[8] 赵子明,王卫红.巴彦淖尔市雷电活动特征分析[J].内蒙古气象,2023(2):44-48.