古乡—通麦段冰川泥石流灾害发育规律研究

摘 要:古乡—通麦段位于西藏自治区波密县境内,由于高海拔的地理位置和藏东南海洋性冰川气候,冰川泥石流灾害的发育主要受降雨和温度的影响。在降雨的作用下,不稳定的颗粒和坡体会被冲进沟道内,使坡体的稳定性降低;同时,高海拔位置的山体反复冻融,会导致岩体、坡体出现结构变形,使岩体和坡体表层和内部不断出现结构性破坏。高海拔山体产生的大量堆积体,随着滑坡、崩塌等灾害突发性地涌入进沟道内,造成冰川泥石流灾害。基于此,研究古乡—通麦段冰川泥石流灾害的发育规律和机理,并给出相关预防措施,可为今后冰川泥石流灾害的预防提供参考。

关键词:冰川;泥石流;地质灾害;发育规律

中图分类号:P642.23 文献标志码:B 文章编号:2095–3305(2024)07–0-03

冰川泥石流是指发育在高山冰川和积雪的边缘地带,以冰碛物、冰崩雪崩堆积物为主要固体物质补给来源,在冰川积雪融水、冰崩雪崩融水和冰碛湖溃决等激发下形成的泥石流;冰川泥石流有别于非冰川山区的,以其他松散堆积物为主要固体物质来源,在雨水激发下形成的暴雨泥石流。冰川泥石流常发生在增温与融水集中的夏、秋季节,在此季节,晴、阴、雨天均可产生,尤其是出现持续升温的晴朗天气,午后至傍晚最易暴发[1]。冰川泥石流的形成和发展不仅受气候因素的影响,还受地形条件和松散堆积物补给条件的制约,它比暴雨泥石流具有更为严格的时间性和空间性。

因藏东南地区海拔高以及独特的海洋性冰川气候等特点,该地区的冰川泥石流灾害发育十分丰富,在此区域的古乡—通麦段,冰川泥石流极为常见。其中,以古乡沟、天摩沟、比通沟、赤担隆巴、尖姆普曲泥石流最具代表性,而冰川泥石流灾害发生的主要影响因素为温度和降雨。由于高海拔环境及海洋性冰川气候,因此在一些高海拔位置的山体上覆盖着大量的冰川,其反复冻融导致大量的岩体、坡体表层和内部不断出现结构性破坏,从而在高海拔山体的局部位置会产生大量松散且稳定性极差的堆积体,这为后面发生的冰川泥石流灾害创造了物源条件[2]。在降雨和冰川融水的作用下,稳定性差的坡体和碎石会随着雨水和冰川融水突发性地涌入沟道内,再沿着沟道一路剥蚀沟谷内的物质,最终形成冰川泥石流[3]。

1 冰川泥石流的形成条件

1.1 高海拔的地理位置和海洋性冰川气候

藏东南地区海拔高且属于海洋性冰川气候,区域内一些山体的高海拔部分会出现永久性和季节性冰川。一方面,这些冰川受温度的影响,会消融产生冰川融水,侵蚀和冲刷坡体,降低坡体的稳定性;另一方面,高海拔位置的山体会因昼夜温差大、季节性冰川消融和冰川重组而导致岩体、坡体出现反复的冻胀、融沉、流变等结构变形,最终使得大量的岩体、坡体结构性发生破坏,稳定性降低,从而极易在降雨和冰川融水的作用下发生垮塌[4]。

1.2 特殊的地质条件

古乡—通麦段地质条件复杂,断层和断裂带发育剧烈,在地貌层次上,低海拔沟谷两岸长有茂密的树林,高海拔沟谷区域基本全为岩石。在长达几十年的泥石流演变和发育过程中,沟谷不断向下和两侧侵蚀,使绝大多数的冰川泥石流在下切作用的过程中到达岩层(图1)。在两侧的侵蚀过程中,沟道宽度已经达到一定的上限[5]。绝大多数的冰川泥石流经过几十年的频发期后,沟道纵向和横向附近的物源已经相对较少,泥石流沟已经进入一个相对稳定的平稳期。但经过一段时间后,高海拔位置的岩体和坡体经过一系列的冻胀、融沉、流变作用后,会重新产生大量稳定性差的碎石和坡体,这也为后期冰川泥石流的发生提供了物源条件。该段地区地质断裂带发育丰富,岩体整体性受到影响,在冻胀、融沉、流变等作用下更容易发育成不稳定坡体[6]。

1.3 风化作用

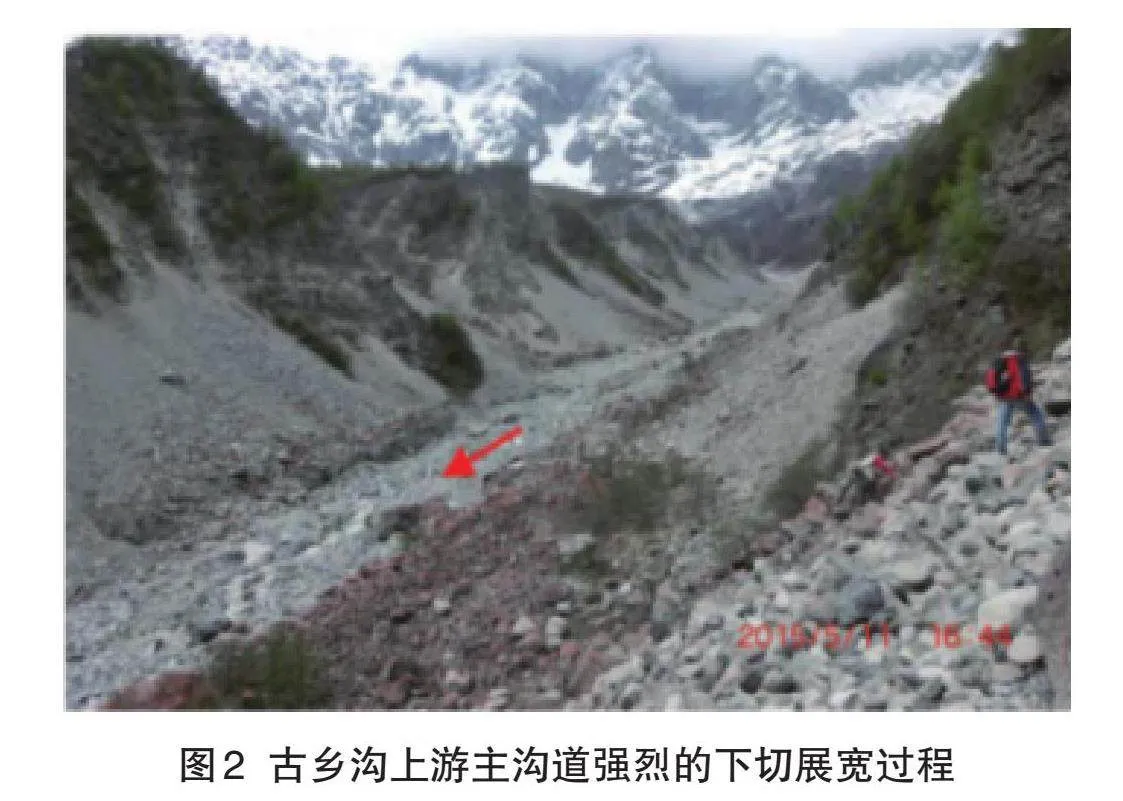

风化作用和反复冻融作用会使边坡岩体的岩石加速破碎,岩石的强度和稳定性降低,主要表现在:(1)危岩后缘的卸荷裂隙受风化作用的影响,裂隙距离和边坡坡面的距离发生位移,风化后,卸荷裂隙贯通,从而滑坡、崩塌。(2)藏东南地区由于夏秋季节降雨量及蒸发量大,该区温差和干湿交替变化强烈,最终在降雨量、冻融作用、温差、干湿度的剧烈变化下,坡体和岩体大规模形成松散堆积体(图2)[7]。

1.4 地震作用

地震会导致泥石流沟区域的断裂带和断层短时间内剧烈发育,使得泥石流在短时间内出现大规模不稳定堆积体[8]。研究区位于青藏高原南部地震区,地震烈度IX。1950—1996年察隅—墨脱县共发生四级以上地震124次;1950年就发生了62次,其中包括12次6级以上地震,且8月25日发生了察隅最大地震(8.6级)。1977年易贡湖发生了四级以上中强地震11次。1980年以来,四级以上中强地震先后发生15次,七级以上地震1次,地震作用强烈。

1.5 强降雨

波密县在每年的6、7、8月平均降雨量最大,且在这3个月中会出现突发性强降雨情况。降水时形成的地表径流直接冲刷坡体,大量雨水渗入岩体裂隙中,大大增加了岩体内部的孔隙水压力,同时水流动时带走裂隙内的细颗粒物质,进一步降低了岩土体的物理力学性能,诱发坡体、危岩体滑坡和崩塌等灾害,在冰川融水的共同作用下,形成冰川泥石流。

1.6 气温逐年升高

全球气候变暖的形势日趋严重,波密县每年的平均温度也在逐年升高,这在一定程度上影响了藏东南地区高海拔冰川的面积。资料显示,藏东南高海拔冰川面积正在逐年递减,同时,在每年的6—8月,波密县的平均温度也是最高的。当连续几天的温度达到一个相对较高的值时,冰川会大规模融化,冰川融水会降低土体和岩层的整体稳定性,在持续降雨的作用下,沟道附近容易出现崩塌、滑坡等灾害,促使泥石流发生。

2 现阶段冰川泥石流的发育特征

2.1 泥石流发生频率降低

自1950年有相关数据记录开始,经过将近70多年的泥石流发育过程,古乡—通麦段的冰川泥石流单沟从最高发生频率(每月平均曾达到250余次),到近些年的几年发生一次泥石流,冰川泥石流的暴发频率大大降低。

以古乡沟为例,在1964年6月19日至8月17日源头区共发生泥石流505次,但近20年,古乡沟泥石流的暴发频率基本维持在2~3年暴发1次。其原因在于泥石流沟道横向和纵向附近的物源几乎被几十年的泥石流运动搬出了泥石流沟道,沟道在纵向上侵蚀到岩层,在横向上被侵蚀的沟道宽度也达到一定的上限,沟道物源在产生和积累等方面都减缓了速度,泥石流沟也因缺少物源而降低了发生频率[9]。

2.2 突发性强,难以准确预测

冰川泥石流突发性强,发生前基本没有任何征兆。当前针对藏东南冰川泥石流的预警分析研究还未建成一个成熟的预警系统,无法及时且准确地预测冰川泥石流。因此,当前只能通过持续观察降雨量和连续几天的气温简单评估泥石流的发生概率,但这种方法准确率较低,缺乏相关数据和技术支撑,因此对于藏东南冰川泥石流的预警还有待深入研究。

2.3 巨大的破坏力

冰川泥石流具有极大的破坏力,常年给当地居民造成巨大的生命和经济损失。1953年9月造成140余人死亡,8户民房、公路路基、桥梁被毁坏,大量耕地被淤埋,林地被毁;2007年天摩沟发生冰川泥石流,造成居民伤亡、民房损毁;2016年9月,赤担隆巴暴发冰川泥石流,损毁多个小型发电设施,摧毁转经房,淤埋道路,致使当地居民无法出行,对其生活造成严重影响等。古乡—通麦段冰川泥石流灾害给当地政府和居民造成了严重的经济和生命财产损失。因此,在对冰川泥石流预警分析研究上需要进一步加快进程。

3 冰川泥石流的预防措施

3.1 定期清理沟道内的堰塞体和岩石

沟道内的堰塞体会堵塞沟道,在堰塞体上方积聚的大量岩石会形成一个坝体,当上游突发的冰川泥石流冲击到坝体位置时,冰川泥石流中的岩石在坝体位置又继续堆积,随之积累形成一个巨大的堰塞体,最终由于水流汇聚,堰塞体突然溃决,此时的冰川泥石流类似于一个水坝溃决的洪水,并夹杂着大量的岩石体,从高海拔位置倾泻而下,在窄小的沟道内奔涌,具有非常大的流量和破坏力,摧毁沟道中下游的一切(图3)。定期清理沟道内的堰塞体和岩石,可以有效地避免沟道内形成堰塞体以及泥石流蓄能,降低冰川泥石流的破坏力。

3.2 视频监控系统

冰川泥石流形成的区间范围可以划分为形成区、流通区、堆积区,冰川泥石流在形成区逐渐形成一定的雏形和规模,当冰川泥石流到达流通区时,其已经基本维持在一个比较成熟的形态,因此在形成区和流通区的合适位置上设置一定数量的监控,可以及时观测到冰川泥石流的形成状态和规模,并以此对冰川泥石流预警作出较为准确的判断和决策[10]。

3.3 温度—降雨双参数预警模型

冰川泥石流的发生受降雨和温度的影响,降雨降低了坡体和岩体的稳定性,而温度造成岩体、坡体出现反复的冻胀、融沉、流变等结构变形,也降低了坡体和岩体的稳定性,同时也产生了大量的松散堆积物,为冰川泥石流的发生创造了丰富的物源。结合冰川泥石流沟道附近的物源条件,再综合温度、降雨2种影响因素,建立温度—降雨双参数预警模型,对古乡—通麦段冰川泥石流进行预警,此举能够获得相关数据和技术支撑,准确性较高。

4 结论

古乡—通麦段冰川泥石流的分布具有一定的空间性和时间性。在空间分布上,冰川泥石流多发生在河流两侧,这是因为河流两侧的地形条件,如坡度、土壤湿度和植被覆盖等,更容易形成泥石流。河流两侧的地形更陡峭,土壤更松散,加上水流的侵蚀作用,使得这些区域更容易发生泥石流。时间分布上,6—8月是冰川泥石流的高发期,这与该地区气温的季节性变化有关。夏季气温升高,加速了冰雪融化,增加了地表水流量,从而增大了泥石流发生的可能性。此外,冰川泥石流的周期性和重复性表明,特定的地理环境和气候条件可能导致某些区域在特定时间段内反复发生泥石流灾害。古乡—通麦段冰川泥石流经过将近70年的发育过程,在经历一系列的频发期后,此区域的冰川泥石流已经逐渐进入一个平稳期,冰川泥石流暴发的频率也大幅度降低,但松散堆积物得到一定程度的补充后,该段仍会有暴发特大型泥石流的可能,因此相关部门应加强对冰川泥石流的预警,作出较为准确的判断和决策,缩小灾害影响范围。

参考文献

[1] 李尧,崔一飞,李振洪,等.川藏交通廊道林波段冰川泥石流发育动态演化分析及监测预警方案[J].地球科学,2022, 47(6):1969-1984.

[2] 翟毅飞.藏东南地区冰川泥石流分布规律与规模频率特征研究[D].拉萨:西藏大学,2022.

[3] 张菊.冰川泥石流易发性评价方法及应用研究[D].绵阳:西南科技大学,2021.

[4] 刘坤香,王保云,孙显辰,等.冰川型泥石流沟谷孕灾特点分析[J].电脑知识与技术,2020,16(21):208-209,212.

[5] 谢涛,尹前锋,高贺,等.基于激发条件和堆积体稳定性的冰川降雨型泥石流预警模型研究[J].冰川冻土,2019,41(4): 884-891.

[6] 屈永平,肖进,潘义为.藏东南地区冰川泥石流形成条件初步分析:以天摩沟冰川泥石流为例[J].水利水电技术,2018,49(12):177-184.

[7] 余国安,鲁建莹,李志威,等.气候变化影响下藏东南帕隆藏布流域高山区泥石流的地貌效应[J].地理学报,2022,77 (3):619-634.

[8] 张佳佳,刘建康,高波,等.藏东南嘎龙曲冰川泥石流的物源特征及其对扎墨公路的影响[J].地质力学学报,2018,24 (1):106-115.

[9] 林奎.冰川泥石流地区铁路线路方案综合优选研究[D].成都:西南交通大学,2016.

[10] 屈永平,朱静,卜祥航,等.西藏林芝地区冰川降雨型泥石流启动实验初步研究[J].岩石力学与工程学报,2015, 34(S1):3256-3266.