冷水江市木杉坳村五组雷电活动特征研究

摘 要:针对冷水江市木杉坳村五组雷电灾害多发的特点,对地形地貌、土壤电阻率、地表特征进行了现场勘察和分析,调取湖南省ADTD型闪电监测定位系统数据,对比分析了居住区、局部最高点和距离较远的金竹山镇,找出各区域雷电流活动特征与下垫面因子的关联。

关键词:冷水江市;雷电活动特征;下垫面因子;地形地貌;农村防雷

中图分类号:P468 文献标志码:B 文章编号:2095–3305(2024)07–0-03

冷水江市位于湖南中部,资水中游,雪峰山东麓,市境地势南北高、中部低,呈不对称马鞍形,市内海拔400 m以上山峰有123座,其中800 m以上山峰20座。冷水江市局地性气候特征明显,从平均降水量看,全市呈现南多北少的特点,三尖镇为1 434 mm,矿山乡的马颈坳为1 109.3 mm,两地相差324.7 mm。木杉坳村五组位于冷水江中东部地区,该地具有较为典型的西北迎风坡地形特征,属于冷水江市局部气候的“过渡带”。该地雷电活动频繁、雷电灾害多发。据不完全统计,近年来,先后发生雷击事故50余次,造成人员伤亡5人,经济损失200余万元。研究木杉坳村五组雷电活动特征和雷电防护措施,对于掌握冷水江市雷电活动特征、做好雷电防护具有十分重要的作用和意义。

李岩松等[1]分析了西南地区不同下垫面雷电活动特征,0~1 000 m海拔地闪活跃度相对高于其他海拔段且0~500 m呈逐渐上升趋势,在农用地或自然植被拼接、稀树草原及城市和建筑区,不同时间尺度的云地闪均相对活跃。研究表明,地闪幅值和发生频次与土壤电阻率的分布高度相关[2]。冯鹤等[3]分析了太行山地形与雷电活动特征,闪电发生频率与高程、坡度、坡向存在一定的相关性。从地形地貌、土壤电阻率、地表特征3个下垫面因子,研究木杉坳村五组下垫面因子与雷电活动特征之间的关系,为该地雷电防护提供参考。

1 下垫面情况

1.1 地形地貌

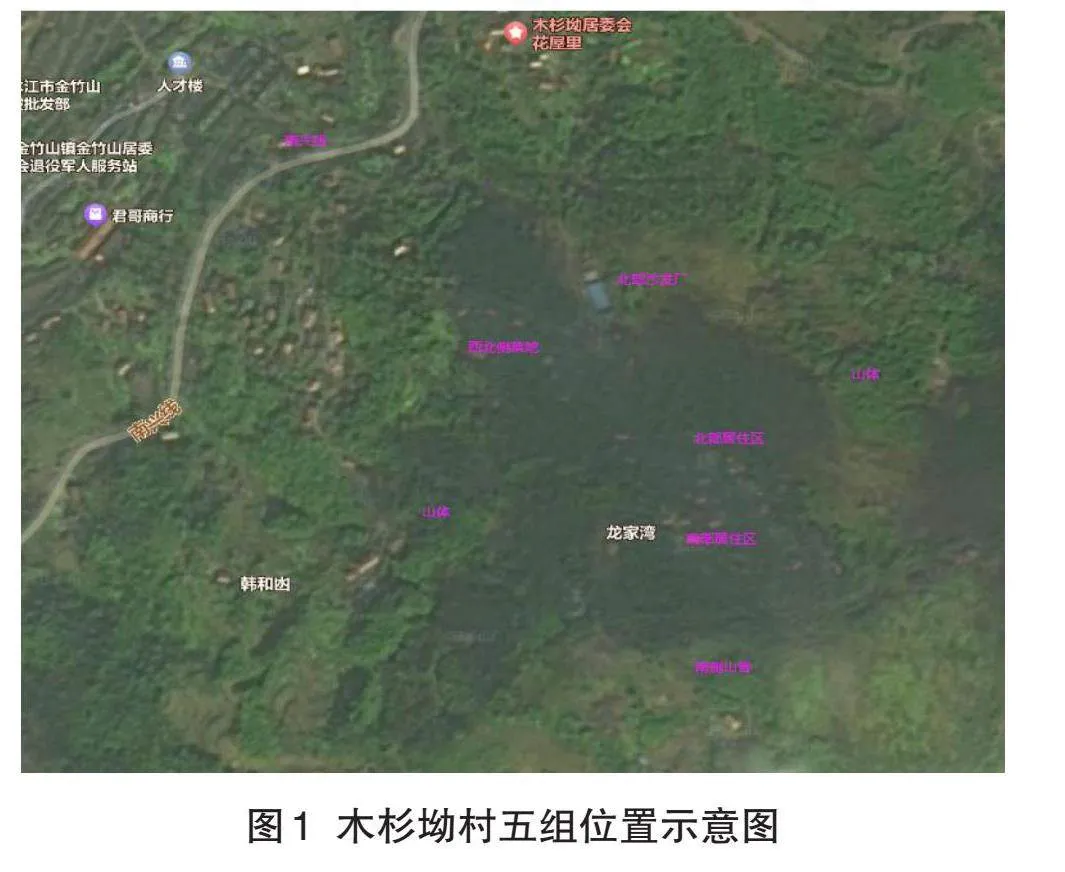

木杉坳村五组所在主山体大体为东北—西南走向,该地局部最高点海拔493.42 m,居住区位于山体西北侧,平均海拔为400 m左右,居住区三面环山,除东南侧主山体外,2条西北走向的山脊延伸至南兴线,呈“八”字形(西北面南兴线视角)将居住区包围于西北向坡面上。以地势平坦的南兴线为基准(相对海拔0 m,余同),居住区距南兴线约700 m,局部最高点位于居住区东部,距南兴线约1 400 m,居住区相对海拔为120 m,平均坡度9.73°,局部最高点相对海拔为213 m,平均坡度8.65°。从地形地貌情况初步判断,该地西北迎风坡面特征较为明显,受三面环山的地形影响,来向为西北的天气系统易沿山谷的人员耕作、居住区抬升,系统得到一定的加强,同时因居住区地势较高,易发生雷电灾害(图1)。

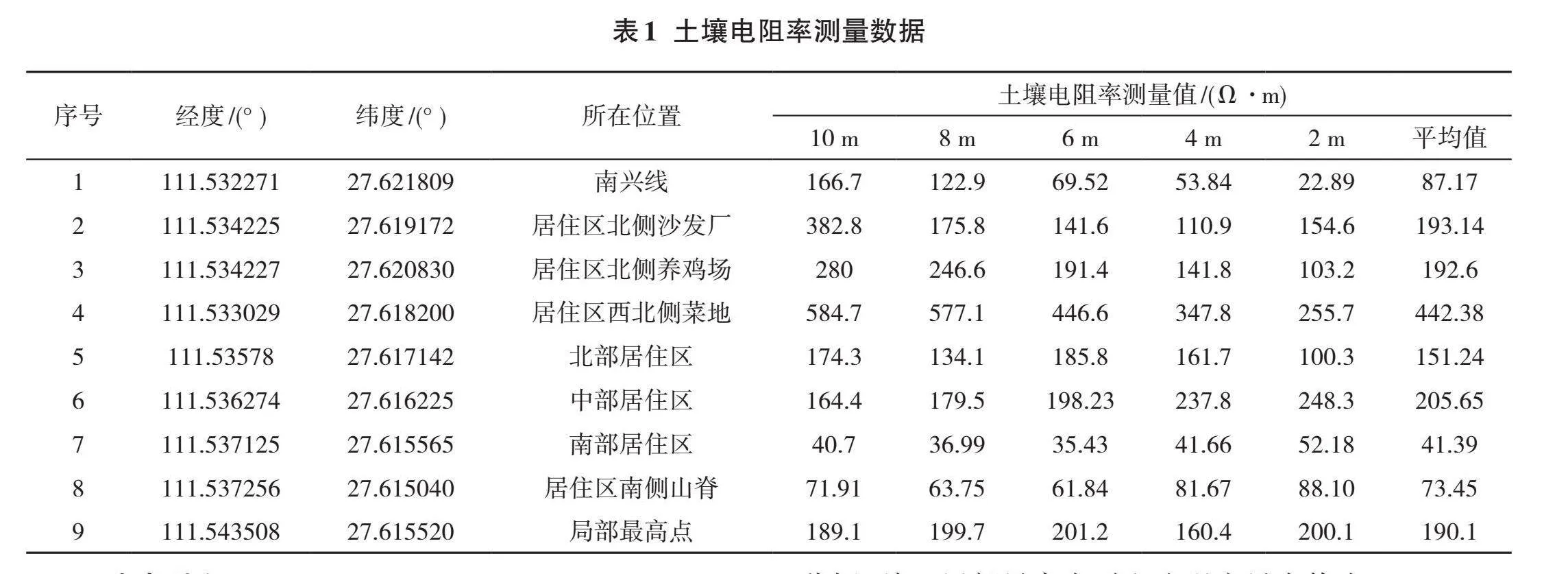

1.2 土壤电阻率

选取木杉坳村五组周边9个点位土壤电阻率测量数据(表1)。从土壤电阻率测量数据可知,木杉坳村五组及周边土壤电阻率总体呈现南低北高、南部较为均匀、北部上层大于下层的特点;居住区南侧山脊较居住区北侧低,同时,近地表土壤分层特征明显,局部最高点、南侧山脊、南部居住区土壤较为均匀,中部居住区下层土壤电阻率大于上层土壤电阻率,北部居住区及居住区北侧、西北侧和南兴线上层土壤电阻率大于下层土壤电阻率。卢志红等[4]指出,地面电阻率较小的区域被感应而积累了大量与雷云相反的异性电荷,易于为雷电流提供低阻抗通路,土壤电阻率有突变的地点易遭受雷击。从土壤电阻率分布看,居住区和居住区南侧山脊附近存在较大的雷击风险。

1.3 地表特征

农田、菜地主要集中在居住区南侧和西北侧,居住区北侧有一条西北走向延伸至南兴线附近的沟壑,其余区域基本为较高树木覆盖。区域地形突变处(有陡坡)主要有2处:一处是距离居住区北侧约280 m的沙发厂(111.534225°E,27.619172°N),该地相对海拔82 m,陡坡高差约30 m;另一处是北部居住区(111.53578°E,27.617142°N),该地相对海拔110 m,陡坡高差约20 m。

2 雷电流活动特征

利用湖南省ADTD型闪电监测定位系统,选取北部居住区(111.53578°E,27.617142°N)、局部最高点(111.543508°E,27.61552°N)、金竹山镇(距居住区约4 km,111.490252°E,27.634692°N)3个地点2014—2023年周边1 km历史雷电数据进行分析,同时对居住区附近和冷水江市地面风向进行分析。

2.1 地闪次数

3个地点2014—2023年周边1 km地闪次数见图2。

通过3个地点的历史地闪数据比较分析可知:2014—2023年,居住区地闪累计发生次数最多,达85次,地闪密度为2.71次/km2·年;局部最高点地闪累计发生次数次之,为81次,地闪密度2.58次/km2·年;金竹山镇地闪累计发生次数最少,为59次,地闪密度1.89次/km2·年。

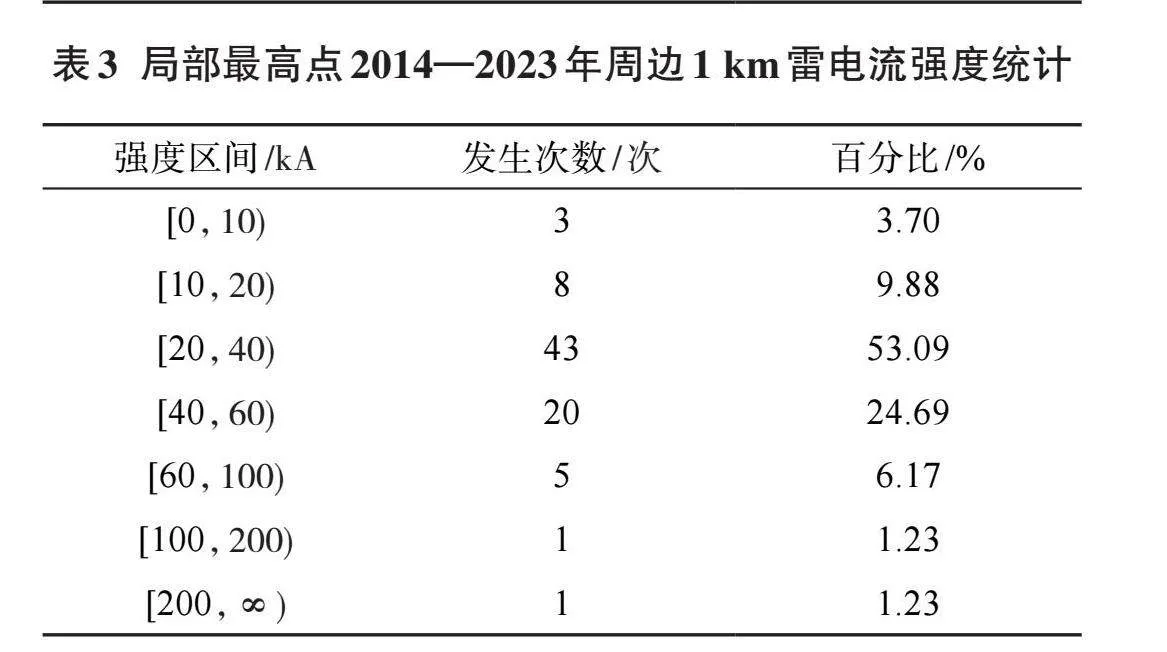

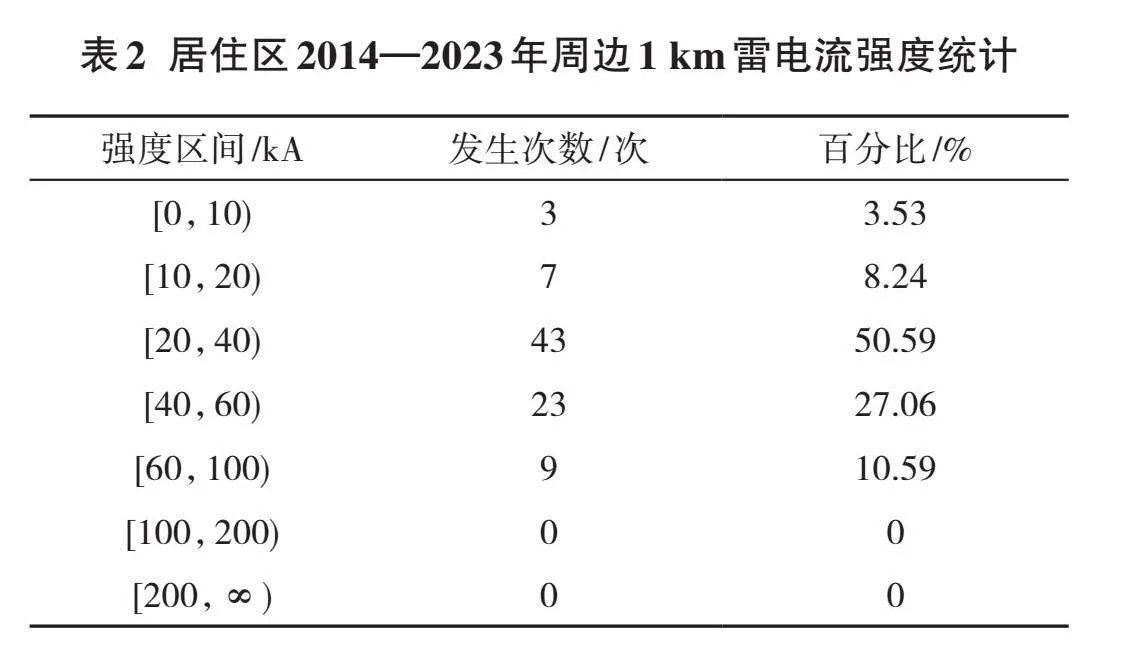

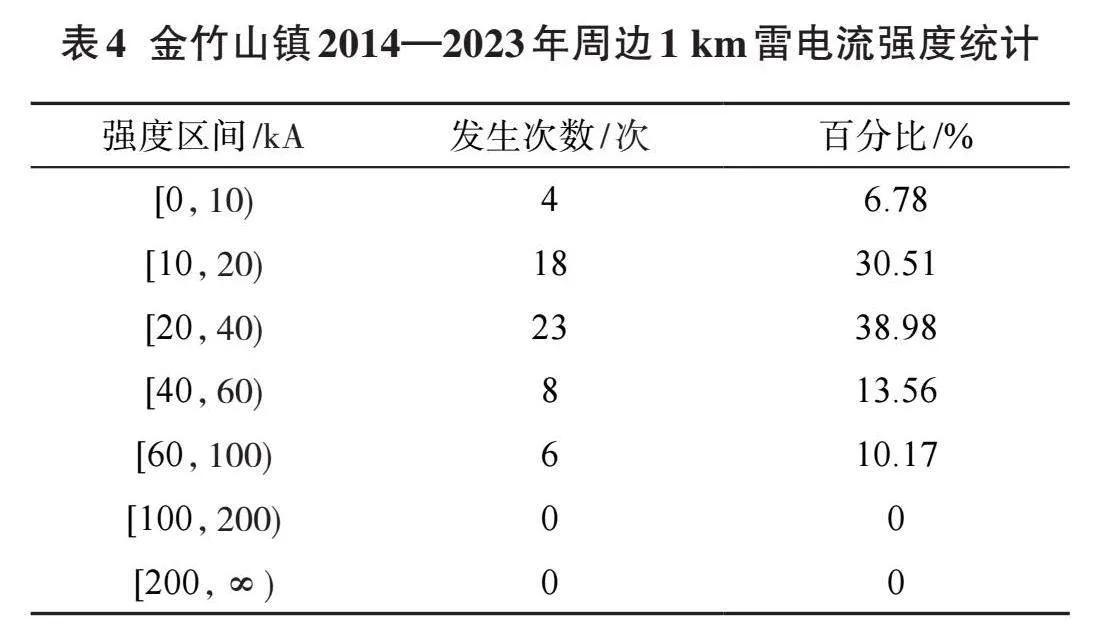

2.2 雷电流强度

3个地点2014—2023年周边1km雷电流强度见表2、表3、表4。从3个地点的历史雷电流强度数据比较分析可知,局部最高点雷电流强度最大值为393.4 kA,雷电流平均值为41.07 kA;金竹山镇雷电流强度最大值为99.7 kA,雷电流平均值为31.12 kA;居住区雷电流强度最大值为86.2 kA,雷电流平均值为37 kA,以上数据表明,雷活动频次与雷电流强度关联性不大。

2.3 地面风

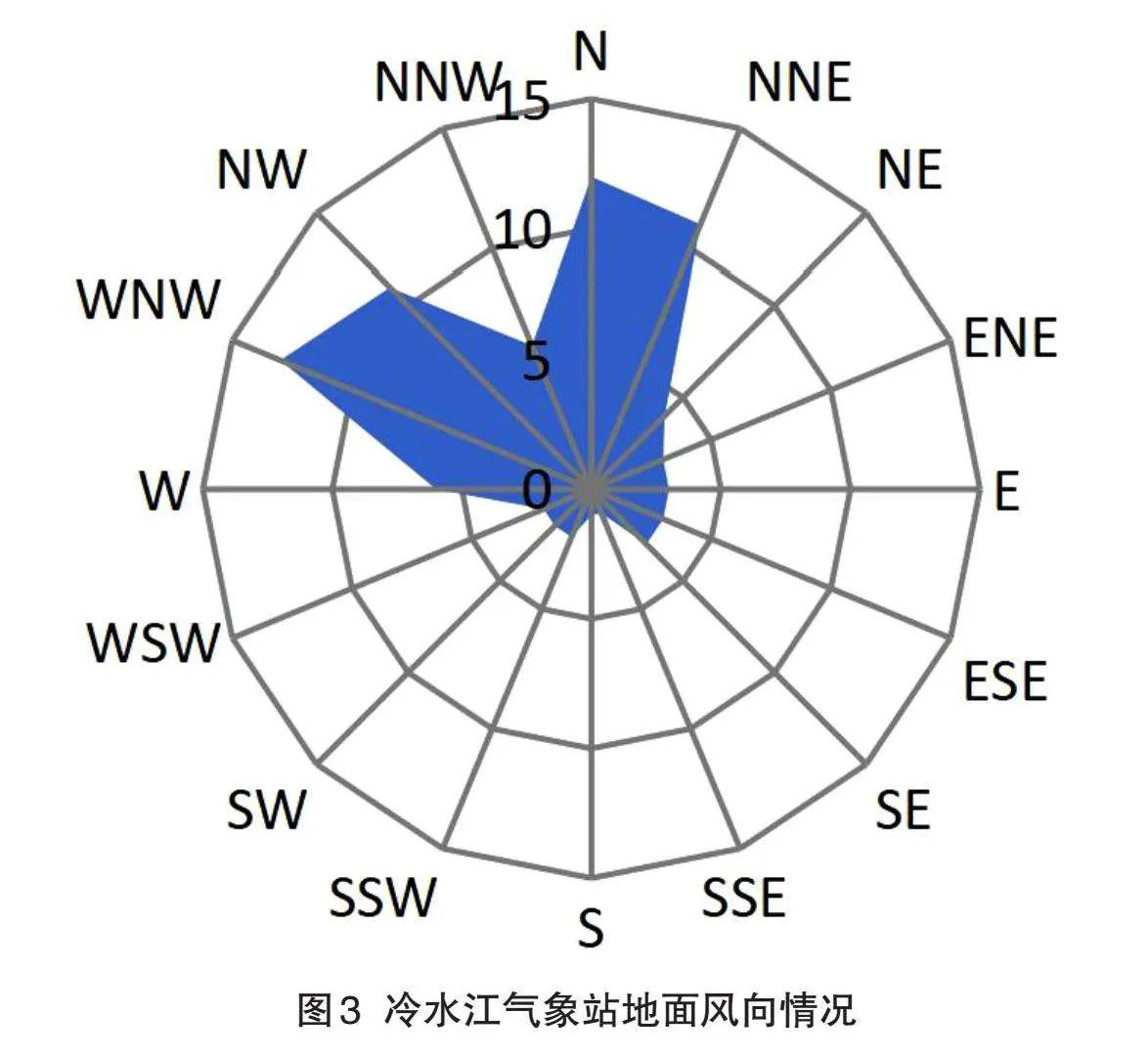

从冷水江气象站地面风向情况看,偏北(含正北)风向为60%,西北(含正北、正西)风向占比为48%,客观上能够反映该地天气系统主要来向,与该地地形走向较为吻合(图3)。

2.4 雷灾分析

通过现场调查,在近年的主要雷灾事故中,北部居住区附近发生8起,局部最高点附近发生8起,居住区南侧山脊发生6起,居住区西侧(111.533878°E,27.6154°N)发生4起,东南居住区(111.537211°E,27.6156°N)发生4起。通过调查分析,发现该地雷电灾害致灾影响因子主要有以下3个:

(1)海拔。对比该地至南兴线区域,海拔越高地段雷电灾害发生频次越高,较为典型的是居住区北侧沙发厂与北部居住区,2个地区附近均有20~30 m高差的断坡、均靠近山体,同时,土壤电阻率差别不大,但由于后者海拔较前者高27 m左右,出现前者未发生雷电灾害事故而后者事故多发的现象,因此该因素是导致雷电灾害发生的主要原因。

(2)局部地形变化。雷电灾害发生最多的北部居住区(111.53578°E,27.617142°N)附近有一条较深的沟壑,延伸至居住区北侧后形成一处高差约20 m的断坡,东南居住区紧靠东侧山体,东南居住区与南侧存在5 m左右的高差,因此,在海拔较高的位置,局部地形变化较大的区域发生雷电灾害事故的可能性较大。

(3)土壤电阻率突变。居住区西北侧菜地土壤电阻率为442.38 Ω·m,而北部居住区为151.24 Ω·m,这说明北部居住区附近土壤电阻率有突变;而中部居住区与南部居住区也存在类似情况。因此,土壤电阻率突变也是造成雷电灾害事故发生的因素之一。

3 结论

通过分析,关于木杉坳村五组雷电活动特征可得出以下结论:

(1)地形特征是导致该地雷电活动频繁的主要原因。该地区独特的地形地貌将导致西北来向系统抬升加强,同时,其云底与地面高度不断缩短,导致雷电灾害多发,历史地闪数据也反映了这一现象。

(2)该地雷电灾害多发为多重因素叠加结果。通过雷电灾害现场勘察分析,该地雷电致灾影响因子主要为海拔、局部地形变化和土壤电阻率突变。

(3)居住区南北部、南侧山脊及局部最高点具有较高的雷击风险。从历史地闪次数看,以上地区频次较高;从地形地貌看,以上地区均处于地势较高位置;从土壤电阻率看,以上地区存在土壤电阻率突变问题;从局部地形变化看,受山体、沟壑的影响,以上区域具有局部地形变化。综合以上情况,由于地形地貌、土壤电阻率等因素叠加,该地具有较高的雷击风险。

结合木杉坳村五组雷电活动规律和下垫面情况,对该地雷电灾害风险进行了综合分析,找出雷电灾害致灾主要影响因子和雷击高风险区域,以便为该地雷电灾害防护提供参考依据。

参考文献

[1] 李岩松,杨艳蓉,张文艺,等.西南地区不同下垫面雷电活动特征与森林雷击火的关系[J].南京林业大学学报(自然科学版),2024,48(3):219-228.

[2] 仇健,陈惜茂,黎红源,等.珠海市雷电活动的时空分布特征[J].广东气象,2016,38(1):27-31.

[3] 冯鹤,臧舒,杨蕊.太行山地形因素对雷电分布的影响[J].科技与创新,2022(10):106-109.

[4] 卢志红,张世谨,陈朝海.河源市雷电资料初步分析与应用[J].贵州气象,2010,34(S1):76-78.