广元地区气象观测站网建设情况及优化建议

摘 要:不断加强气象观测站网的建设,能进一步提升气象部门对灾害性天气的监测能力,提高气象预报预测的准确率和防灾减灾气象服务的精细化水平,这对加强灾害性天气系统的研究和促进经济社会发展具有十分重要的意义。以四川广元地区地面气象观测站网的建设情况为例,分析了广元地区自动气象站的分布情况和各常规观测要素的监测覆盖情况,讨论了目前存在的监测盲区,提出了站网优化建议。

关键词:广元地区;气象观测站网;气象观测要素

中图分类号:P411 文献标志码:B 文章编号:2095–3305(2024)07–0-03

在全球变暖的背景下,极端天气气候事件多发、频发、重发。要想提升气象服务保障能力,气象监测是关键的一步[1-2]。加强自动气象站的建设,对提高区域灾害性天气监测能力、提升防灾减灾气象服务水平具有十分重要的意义[3-4]。气象观测站网在建设过程中有相应的业务规范,要考虑诸多因素。不少专家学者开展了气象站网设计的研究,并取得了一系列成果[5-7]。针对站网优化,苏利军[8]以呼和浩特地区为例,指出需在市区、旅游景点和自然灾害频发的区域增加多要素区域自动站的建设。曹久才等[9]分析了北京市门头沟区气象站优化调整后站网在乡村振兴和精细化气象服务中的实效,并提出了优化措施。

近年来,为了不断满足对灾害性天气监测、数值天气预报产品检验,以及预报预警服务的需要,同时为农业、生态环境、交通等行业部门做好专业气象服务,各地气象部门按照上级部署和地方防灾减灾需求,持续加强气象观测站网的建设和运行保障,加快实现气象“监测精密”目标[10]。广元市位于四川盆地北部边缘,山地向盆地过渡地带,地形复杂,部分地区站点建设过密,而部分地区又存在监测盲区,站网布局存在不合理现象。以广元地区为例,对全市气象观测站网现状进行全面统计分析,并提出优化建议。

1 资料和方法

所用资料来自广元市气象部门的气象站点信息资料。用统计学方法和ArcGIS软件开展分析研究。

2 广元地区地理气候特征

广元市隶属四川省,面积约16 319 km2,辖3区4县,共142个乡镇(街道)。广元市处于四川北部边缘,山地向盆地过渡地带,地势北高南低,由北向东南倾斜,山脊相对高差达3 200 m。

广元属亚热带湿润季风气候,区域内气候差异大、类型多,季节变化明显。广元市多年平均气温整体呈上升趋势,多年降雨量呈微弱减少趋势,多年日照时数呈显著减少趋势。受地形地貌和大气环流的共同作用,广元地区气象灾害频发多发,呈现冬干春旱,初夏雨少,多秋雨,盛夏降水过于集中,洪涝、伏旱发生频率高,沿江河谷多大风的气候特点。因此,对气象观测站网进行优化完善,对提高本地气象服务精细化水平、发挥气象防灾减灾第一道防线作用非常关键。

3 广元地区气象观测站网建设现状

3.1 广元气象部门气象站网建设及分布情况

3.1.1 自动气象站网总体建设情况

截至2023年底,广元气象部门共建有气象观测站点341个,平均站间距7.4 km。其中,包括5个国家基本气象站、318个区域气象观测站、8个农业气象观测站、7个自动土壤水分观测站、3个三维雷电观测站、1套S波段新一代天气雷达、2套L波段风廓线雷达、1套GNSS/MET站,基本形成了覆盖地基、空基观测的综合气象观测网络。

3.1.2 气象观测要素分布状况

广元地区目前的5个国家站均有上述6种常规观测要素,在全市318个区域自动气象站中,有六要素站44个,四要素114个,两要素站51个,单雨量站109个。经过测算可知,雨量要素的站间距约为7.6 km,气温要素的站间距约为9.4 km,风向风速要素的站间距约为10.8 km,湿度和气压要素的站间距约为20.2 km。根据黄亚林等[11]研究得出的“广元地区的气象观测站点布局合理间距应≤24 km”的结论,广元地区的自动气象站布设已满足最低要求。经统计,利州区目前有3个街道办还未开设气象站,其他县区已实现自动气象站的乡镇(街道)全覆盖。全市有10个乡镇仅为单雨量站,有24个乡镇仅有两要素站,另有53个乡镇缺乏气压湿度要素覆盖。

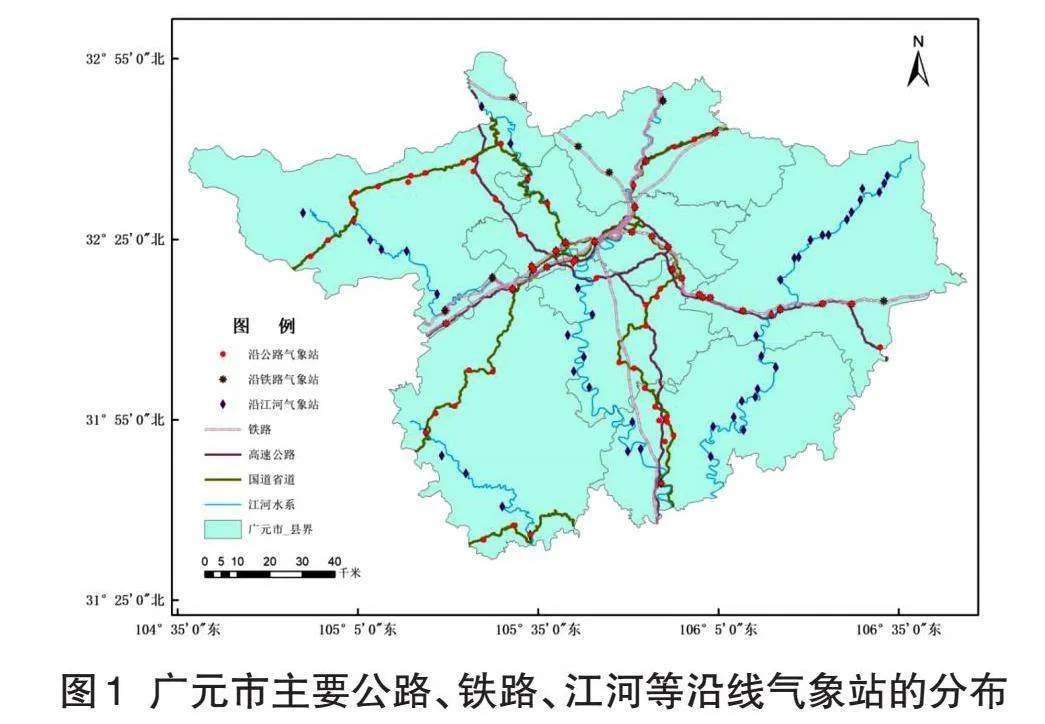

3.1.3 广元地区重要公路、铁路、江河等沿线气象站分布情况

广元地区主要高速公路和国道省道包括京昆高速、恩广高速、兰海高速以及部分国道、省道,沿线建设气象站70个。铁路有宝成铁路、兰渝铁路、广达线和西成高铁,沿线建设气象站32个。全市水系主要包括嘉陵江、白龙江、清江河、东河和西河,沿线建设气象站64个。广元地区主要国道省道沿线基本均建设气象站,且分布较为均匀,仅有个别地方站点稀疏。高速公路沿线的气象站相比国道省道偏稀疏。广元境内铁路沿线的气象站相比公路沿线偏少,且有两条路段基本无站点;全市主要江河沿线的气象站点分布较为均匀,旺苍县境内部分站点分布过密(图1)。

3.1.4 广元地区主要景区、林区气象监测设施建设情况

目前广元市国家级4A以上景区有22个。其中,仅有12个建设有气象站,还有10个未被覆盖,覆盖率仅为55%。位于昭化区的广元市平乐旅游区范围内仅有单雨量站,观测要素较为单一。

广元市现有森林面积780 000万m2,森林覆盖率达45.3%。全市现有国有林场7个,其森林覆盖率均接近或超过90%,市内林区森林覆盖率高,对森林防灭火气象监测和服务保障的需求较大。广元市主要林区均有气象站覆盖,但苍溪县三溪口国有林场的自动站观测要素仅为两要素,广元市国有林场和剑阁县国有林场的自动站为四要素,未包含湿度等气象要素。

3.2 广元地方行业部门气象观测设备建设情况

当前除气象部门外,农业农村、自然资源、水利、生态环境、交通等部门根据业务需要,自建了许多气象观测设备,有效弥补了观测站网布局密度不够的短板,但目前各行业间未完全建立气象数据共享共用机制。由于存在各部门站网建设使用的标准不一,气象探测环境参差不齐,气象要素观测精度、频率也有差别。此外,由于数据接口、报文格式不统一,目前尚未完全实现各部门、各行业气象数据共用共享,且从不同渠道接收的气象数据有明显差异,气象监测预报预警能力不足,影响了气象服务效果。

4 广元地区气象监测盲区分析

由于广元地区的自动气象站布设密度已满足基本要求,因此,以目前广元地区各常规气象要素的分辨率为基础,探讨在当前布站密度下各常规气象要素的监测盲区。根据各常规气象要素的站网密度值,将其换算为经纬度间距,据此画出广元市各常规气象要素的气象站分布经纬网图(图2)。

由图2a可知,全市部分网格内站数过密,如青川县乔庄镇一个网格内有5个气象站。部分网格内无气象站,存在监测盲区。各县区含雨量要素的气象站分布最均匀的是昭化区,其次是剑阁县和朝天区,分布最不均匀的是青川县,该县气象站分布过密集和过稀疏的问题尤为突出。从全市范围来看,雨量要素的监测盲区主要位于青川县西部、利州区西部、旺苍县中部等地区。

由图2b可知,各县区气温要素分布最均匀的是朝天区,其次是苍溪县,分布最不均匀的是利州区和青川县。从全市范围来看,该要素监测盲区主要位于青川县西部、利州区西部、旺苍县中北部,以及苍溪县和昭化区相邻地区。

由图2c可知,各县区风向风速要素分布最均匀的是朝天区,其次是剑阁县,分布最不均匀的是青川县。从全市范围来看,监测盲区主要位于青川县西部、利州区西部、旺苍县中北部、昭化区中部、剑阁县西北部,以及苍溪县和昭化区相邻地区。

由图2d可知,各县区湿度气压要素分布最均匀的是昭化区,其次是利州区,分布最不均匀的是苍溪县。从全市范围来看,监测盲区主要位于利州区西部和东部、朝天区北部、旺苍县西部和东部、剑阁县西北部和南部,以及苍溪县中部。

5 防灾减灾和气象服务需求

广元市是四川省自然灾害最为严重的市州之一,受气候复杂多变的影响,近年来自然灾害呈易发、多发、频发、突发之势,气象灾害造成的经济损失和社会关注度不断加大。根据最新气象灾害风险普查区划图(图略),全市的暴雨、高温等致灾危险性空间分布不均,高危险性地区对主要灾害气象服务的需求强烈。为了助推广元建设川陕甘接合部现代化中心城市,提升城市气象灾害防御水平,强化农业、交通、生态等行业气象保障服务,需要加强气象监测站网的建设和数据收集。

6 广元地区气象观测站网优化建议

综合考虑天气气候预测评估、重要灾害防治、行业气象服务需求,结合广元地面气象观测网水平分辨率现状,同时兼顾全市人口分布、经济社会发展情况及地形地貌特征,通过改造升级设备、完善监测要素、新建站点等方式优化气象观测站网,使地面气象观测站网更加精密、科学。

6.1 进一步优化气象站网密度

在气象监测盲区和气象致灾危险性较高的区域增加站点建设或升级设备。由于广元市区仍有3个街道范围内无气象监测站点,因此,全市各主城区要加强多要素站点建设密度。同时,应在全市主要旅游景区和重要公路、铁路沿线应补充气象监测站点。建议在原有基础上再建设约100个自动气象站,并根据各要素站点分布情况和专业气象服务需求,进一步确定具体建设的自动气象站要素类型,同时逐步升级改造使用年限较长和要素单一的站点,使气象观测站网布局更加精密,运行更加稳定,进一步提升乡镇精细化预报准确率和气象服务专业化水平[12-13]。

6.2 建立气象探测统筹发展协调机制

加强监管指导并建立气象探测统筹发展协调机制。由气象部门牵头,会同有关部门编制印发气象探测设施规划建设和站网布局方案,建立协调机制。气象部门加强气象探测行为的监管和指导,全面梳理各部门气象观测站网,逐步将各部门气象探测设施分类纳入国家气象观测网络。同时,应在项目立项环节征求气象部门意见,考虑气象探测设施统筹建设要求,并将其他行业开展气象探测行为纳入行政许可,由气象部门审批或者备案。在数据资源管理方面,由国家数据资源管理部门牵头,气象部门制定气象监测数据和资料汇交共享标准、共享清单,建立部门间气象监测信息资源共享机制。

参考文献

[1] 李鑫,鲁霞,何欢,等.一次信号干扰引发的区域气象站故障[J].气象水文海洋仪器,2014,31(3):109-111.

[2] 王飞.新型区域自动气象站的故障判断及处理[J].河南科技,2020(10):145-147.

9522e28d1a501ac583abb093c0df7ddb[3] 白光弼,刘岳俊.高原和山区气象站网的合理布局[J].陕西气象,1992(3):18-21,24.

[4] 赵瑞霞,李伟,王玉彬,等.空间结构函数在北京地区气象观测站网设计中的应用[J].应用气象学报,2007(1):94-101.

[5] 杨贤为,何素兰,张强.四川盆地气温相关函数场的分析及其在站网设计中的应用[J].大气科学,1990(4):497-503.

[6] 杨贤为,苏米扬.四川盆地蒸发站网的合理布局探讨[J].应用气象学报,1991(1):106-112.

[7] 岑思弦,李跃清,赖欣.四川降水相关函数场的分析及其在气象观测站网布局中的应用[J].干旱气象,2015,33(5): 874-881.

[8] 苏利军.呼和浩特地区区域自动气象站网运行情况及优化措施[J].现代农业,2016(9):110-112.

[9] 曹久才,吴辉,杨经博,等.调优站网布局融合乡村振兴提升气象服务精细的思考[J].中国农学通报,2021,37(4):91-97.

[10] 文生祥,许学莲,汪洪斗,等.沱沱河地区近62a气候变化特征分析[J].青海草业,2024,33(1):63-67.

[11] 黄亚林,孙美玲,孟海龙,等.相关函数在广元地区气象观测站网优化中的应用[J].农业灾害研究,2024,14(4):209 -211.

[12] 梁波,王少文,曲永苋.区域气象站在农业气象服务产品制作及气象灾害防御中的作用[J].北京农业,2015(26): 170-171.

[13] 李艳,李林,鲁欣.北京特大暴雨中自动气象站运行分析[J].气象灾害防御,2017,24(4):39-43.