2019年8月初甘肃地区暴雨天气过程成因分析

摘 要:利用常规气象资料、NCEP全球分析资料等相关气象资料,对2019年8月初甘肃地区暴雨天气过程成因进行分析。结果表明:此次暴雨天气过程具备充沛的水汽条件,主要是由台风“韦帕”外围偏东气流在川西地形作用下转为偏南风输送的丰富水汽。动力机制方面,山地地形促使暖湿气流抬升,造成低层水汽辐合,然后受到强上升运动的影响,低层水汽持续向甘肃地区高空供应促进积云对流发展,进而发生暴雨天气。暴雨发生区和强上升运动中心区域基本一致。在降水持续过程中,甘肃省一带500 hPa以下为假相当位温线的密集区,且该地区具有显著的上干下湿特征,位势不稳定特征显著,不稳定能量的积聚是暴雨天气形成的有利条件。

关键词:暴雨天气;环流背景;物理量场;甘肃地区

中图分类号:P458.3 文献标志码:B 文章编号:2095–3305(2024)07–0-03

暴雨洪涝灾害的频发会对人民的生命安全和社会经济发展造成严重影响,我国暴雨洪涝灾害的分布具有明显的地域差异性,西北地区暴雨洪涝灾害受灾率、经济损失和伤亡人数等方面远高于东南沿海地区[1]。近年来,随着社会经济的高质量发展,人们越来越重视暴雨天气的预报研究,也取得了长足进步。陈添宇等[4]通过对我国西北地区东部一次暴雨天气成因进行分析得出,此次暴雨天气属于中α、中β尺度对流云团造成的强对流性降水,暴雨天气出现于冷锋云带和对流云团结合位置。张艳艳[5]通过对2015年7月初出现于河西走廊中部一次暴雨天气过程进行分析指出,此次暴雨天气过程是由巴湖西北急流、华中区域的东南气流、地面冷锋以及山区地形抬升等系统的共同影响造成的。

甘肃省地处青藏高原、内蒙古高原的交汇处,位于我国西北部,东西向跨度大,呈西北东南走向,地形+mU0mLB3svAl0e2u/0Ej3Q==呈两端宽大中间细窄的哑铃形,总面积为42.58万km2,境内地形呈狭长状,地貌复杂多样,属于山地型高原地貌,气候类型多样。特殊复杂的地理环境和气候条件导致甘肃地区各种自然灾害频发,其中暴雨洪涝灾害是主要的灾害之一,暴雨引发的山洪灾害经常会给甘肃地区农牧业生产、交通运输、通信电力设施等领域带来严重危害,导致人民群众生命财产受到巨大威胁,群死群伤事件时有发生。有关资料显示,截至2015年,甘肃省全省洪涝灾害造成直接经济损失约329.4亿元,农作物受灾面积501万hm2、成灾面积343万hm2,受灾人口3 749万,因灾死亡7 732人,倒塌房屋71.47万间,被列为全国8个重点山洪灾害防治省区之一。由此可见,研究甘肃的暴雨洪涝特性,探讨其发生的基本规律,认识灾害的本质,对制订更加科学有效的防治对策,保障人民群众的生命财产安全,实现人水和谐、生态文明的目标具有重要意义[6]。通过对2019年8月初甘肃地区一次暴雨天气过程进行分析,以深入掌握甘肃暴雨天气发生发展规律,为提升甘肃地区暴雨天气预报预警水平提供技术支撑。

1 天气实况

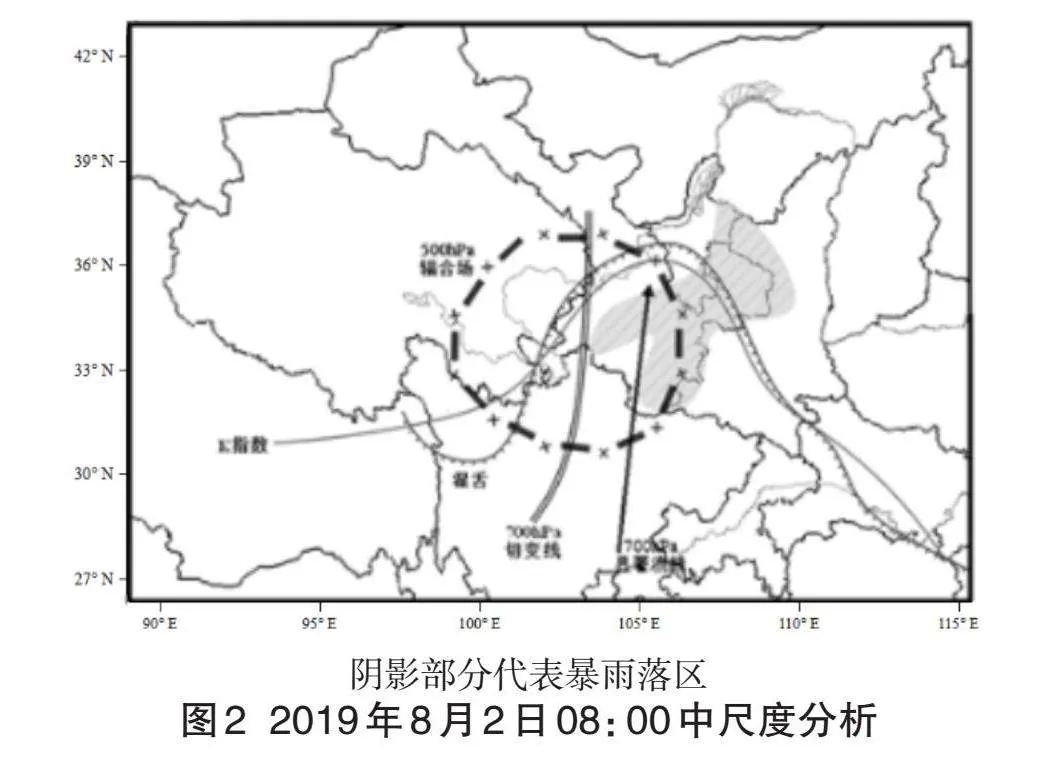

2019年8月2日08:00—3日08:00,甘肃天水、陇南、庆阳等地区出现了暴雨天气。24 h累计雨量最高值为75 mm,出现在天水市麦积区(图1)。降水量从8月2日16:00起在短时间内迅速变多,8月2日18:00降水处于最强状态,随着时间的推移降水强度越来越弱。此次暴雨天气过程具有降水集中、强度大、突发性强的特点。此次暴雨天气过程导致局部地区出现城市内涝,交通、农业受到不同程度的影响,共造成全省127 858人受灾,转移安置122人,直接经济损失21 206.85万元,农业经济损失718.61万元。

2 环流背景

在2019年8月2日08:00,500 hPa形势场上,为“2槽1脊”的环流形势。副热带高压(588线)处于115˚E以东的区域,中纬有槽脊分布在青海省,甘肃、青海、四川3个省份交界区处在脊前低槽,风场存在显著辐合,推动脊前冷空气南下积聚于槽内。8月2日20:00,中纬槽脊不断东升,在副热带高压的作用下,脊前槽加深且逐渐逆转,槽内辐合气流增强逐渐朝着东移动到甘肃天水、陇南、庆阳一带。700 hPa形势场上,环流形势呈东高西低的特点,甘肃省处于东侧高压系统前端,主要受偏南气流影响,暖湿空气在台风“韦帕”的外围作用下,持续通过四川盆地向甘肃省一带输送,暴雨落区处于切变线东侧。由此可知,此次降水过程是在高、低层系统的共同作用下发生的,500 hPa上中纬度横槽稳定维持,南下冷空气在槽内辐合堆积,加之低层暖湿气流的输送形成高层干冷、低层暖湿的配置,使得降水区域累积了大量不稳定能量,在低层切变线的触发作用下发生暴雨天气。

3 中尺度分析

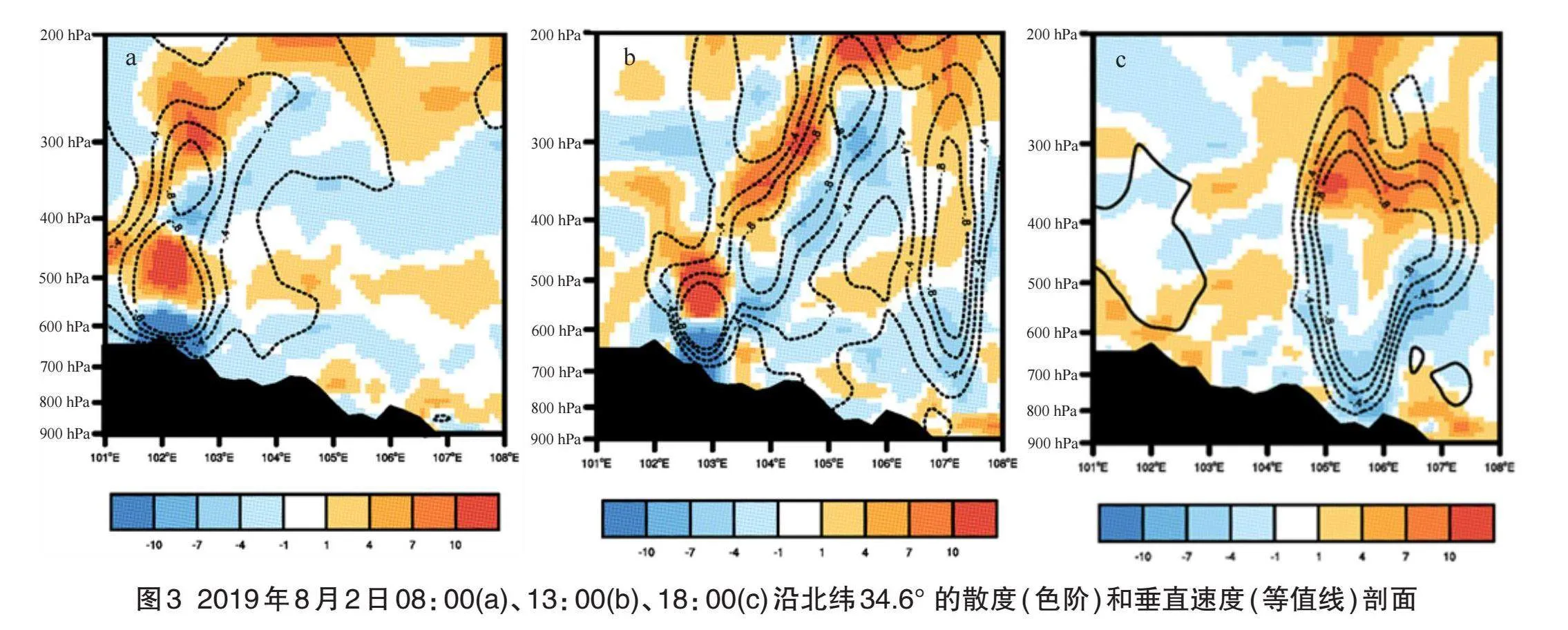

在2019年8月2日08:00 700 hPa低空形势场上,四川、甘肃、宁夏3个地区分布着湿舌,湿舌最北延伸到甘肃省白银市北边,陇南、天水一带相对湿度超过90%,500 hPa上该区域属于相对的干区,具有下湿上干的不稳定特点(图2)。湿舌和大于36 ℃ K指数等值线基本上重叠,SI<0,具备大量的不稳定能量。

500 hPa上,在甘肃、青海、四川相交区域分布着流场辐合,700 hPa上,在甘肃、青海、四川相交区域有东南风和西北风的切变线,中低层流场的辐合和低层切变线为此次暴雨的形成提供了动力。从总温度场上来看,庆阳、临夏、定西市一带处于总温度的密集区,天水、陇南、定西均处在能量锋位置,这非常有利于暴雨天气的形成。

4 物理量场诊断分析

4.1 水汽条件

水汽是暴雨天气形成中不可或缺的气象条件。从水汽通量来看,在此次暴雨天气过程发生之前,台风“韦帕”先后登陆于广东、广西等地,热带洋面上的水汽在台风“韦帕”外围偏东气流的作用下逐渐朝内陆补充,气流在川西高原的影响下,在四川盆地转为偏南气流,之后穿过秦岭持续向甘肃省庆阳、临夏、定西一带输送,为甘肃地区此次暴雨天气的发生带来了充沛的水汽条件。2019年8月2日16:00,水汽通量达最大16.0 g·cm-1·hPa-1·s-1,之后越来越小,水汽通量大值中心逐渐朝南发展,强降水中心正好对应着水汽通量大值区。从风场来看,甘肃省暴雨水落区始终受偏南气流的影响,风速为10 m/s,8月2日13:00,在甘肃河东一带分布着显著的辐合中心,且随着时间的推移持续发展,18:00辐合处于最强状态,辐合中心强度与降水的强度相吻合。

4.2 动力条件

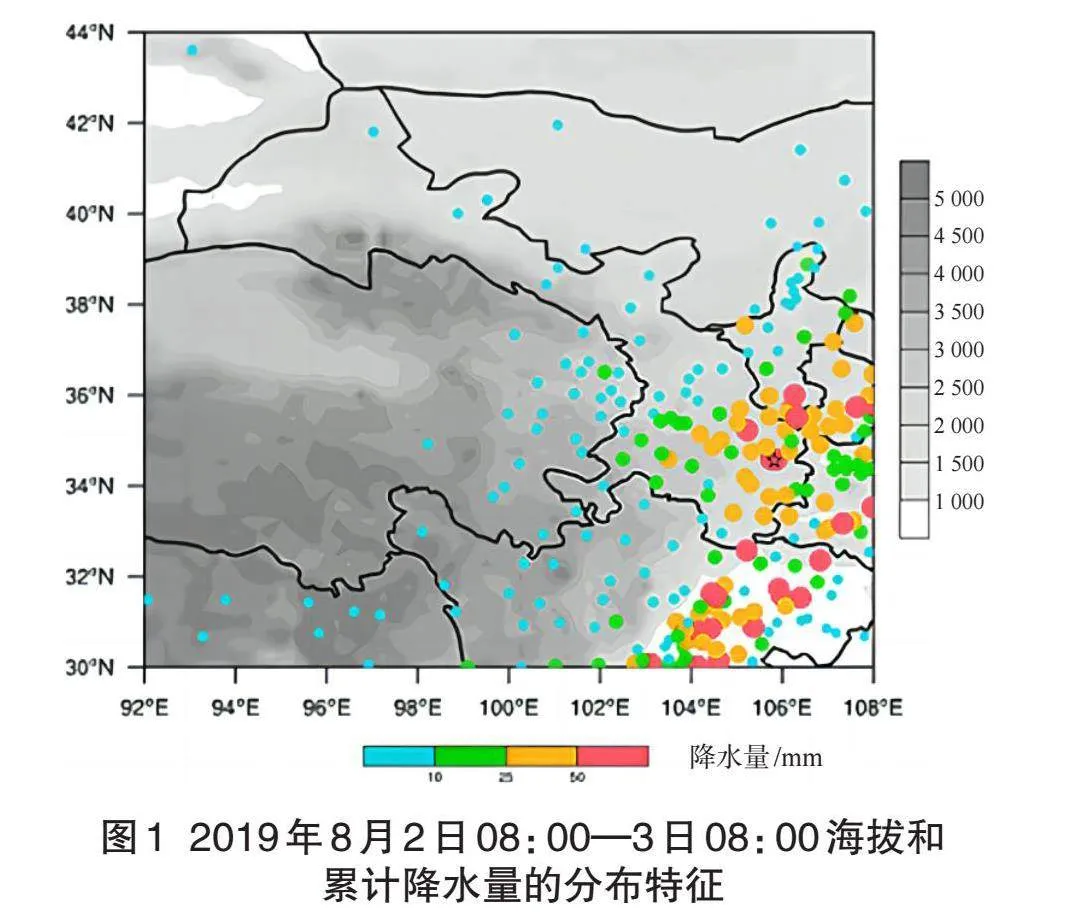

暴雨的形成除了需要丰富的水汽资源,还要具备一定的动力条件。垂直运动可以把低空水汽向高空传输冷却凝结产生云,进而带来降水。对甘肃此次暴雨落区垂直剖面场进行分析发现,2019年8月2日08:00(图3a),有一显著的低层辐合、高层辐散的散度场处于剖面西面上方,对应高、低2个上升中心,且逐渐朝东发展。高层上升中心处在350 hPa,低空上升中心处在500 hPa。8月2日13:00(图3b),上升运动逐渐向下发展,低层系统发展缓慢,高层较快,上升运动显著东斜,甘肃省河东一带主要受500 hPa以上高空的垂直运动影响,局部地区开始出现降水。8月2日18:00(图3c),甘肃省降水区上升运动强度超过0.8 Pa/s,强上升运动中心与暴雨发生区基本吻合。

对此次暴雨天气的流场以及涡度场进行分析发现,在暴雨天气出现之前,受地形抬升作用低空气流形成上升运动,甘肃地区暴雨区高低空均具有正负涡度。暴雨天气发展阶段,低空受地形抬升至高空上升气流,在强西风作用下逐渐朝下方延伸,降水落区上空逐渐受正涡度影响,500 hPa以下高度层产生显著的局地环流,局地环流极易对云微物理过程造成影响,云滴生长周期越来越长,为暴雨天气提供有利条件。在暴雨天气出现阶段,降水落区上空整层基本被正涡度覆盖,局地环流越来越弱,被上升运动取代,推动暴雨天气快速发生。

此次暴雨b1009f969da27aca20ad804d4920c45f天气期间,山地地形促使暖湿气流抬升,造成低层水汽辐合,受到强上升运动的影响,低层水汽持续向甘肃地区上空输送促进积云对流发展,发生暴雨天气。

4.3 不稳定能量

对2019年8月2日沿北纬34.6°制作的相对湿度场和假相当位温(θse)剖面图进行分析发现,8月2日08:00,甘肃省一带500 hPa以下为假相当位温线密集区,并且该区域具有显著的上干下湿的特征,意味着该区域具有显著的位势不稳定特征,不稳定能量的积聚是暴雨天气形成的重要条件。8月2日13:00,高层干冷空气逐渐下移,暴雨落区低空不稳定能量越来越小,假相当位温(θse)大值区域范围越来越小,演变到600 hPa以下区域,低空偏南气流暖湿空气的输送推动低层水汽越来越强,暴雨落区整层相对湿度均超过70%。8月2日18:00,上空基本上被干冷空气覆盖,不稳定能量的释放导致其处于最强状态,较强的上升运动将低空水汽协卷至高层凝结增强降水,推动此次甘肃省局部地区相对湿度越来越大,天水、陇南、庆阳等地区发生暴雨天气[7-8]。

5 结论

(1)对大尺度环流背景进行分析发现,此次暴雨过程是在高、低层大尺度环流的共同作用下发生的,500 hPa上中纬度横槽稳定维持,南下冷空气在槽内辐合堆积,加之低层暖湿气流的输送形成高层干冷、低层暖湿的配置,使得暴雨区域累积了大量不稳定能量,在低层切变线的触发作用下发生暴雨天气。

(2)由中尺度分析可知,此次暴雨落区存在较强的不稳定性,湿舌和大于36 ℃ K指数的等值线基本上重叠在暴雨落区分布。庆阳、临夏、定西市一带处于总温度的密集区,天水、陇南、定西等地均处于能量锋位置,这非常有利于暴雨天气的形成。

(3)此次暴雨天气过程具备充沛的水汽条件,主要是由台风“韦帕”外围偏东气流在川西地形作用下转为偏南风带来的丰富水汽。

(4)此次暴雨天气山地地形促使暖湿气流抬升,造成低层水汽辐合,受强上升运动的影响,低层水汽持续向暴雨区上空输送促进积云对流发展,发生暴雨天气。强上升运动中心与暴雨发生区基本吻合。

(5)此次暴雨天气甘肃省一带500 hPa以下为假相当位温线密集区,该区域具有显著的上干下湿的特征,这意味着该区域具有显著的位势不稳定性特征,不稳定能量的积聚是暴雨天气形成的有利条件。

参考文献

[1] 黄垭飞,管兆勇,蔡倩,等.近41年来江南地区暴雨洪涝灾害时空变化特征分析[J].气象学报,2021,79(4):582-597.

[2] 陈颖,马禹.新疆不同等级暴雨洪涝灾害的时空变化特征[J].干旱区地理,2021,44(6):1515-1524.

[3] 胡畔,陈波,史培军.中国暴雨洪涝灾情时空格局及影响因素[J].地理学报,2021,76(5):1148-1162.

[4] 陈添宇,陈乾,付双喜,等.西北地区东部一次持续性暴雨的成因分析[J].气象科学,2009,29(1):115-120.

[5] 张艳艳.河西走廊中部一次罕见区域性强降水天气过程分析[J].农业开发与装备,2021(7):87-88.

[6] 王宝鉴,孔祥伟,傅朝,等.甘肃陇东南一次大暴雨的中尺度特征分析[J].高原气象,2016,35(6):1551-1564.

[7] 阴蜀城,裴昌春,周建丁,等.2011—2020年泉州市暴雨时空变化特征分析[J].海峡科学,2023(5):12-16.

[8] 周兆丁,陈芳丽,曾丹丹,等.广东前汛期一次锋前暖区暴雨触发机制分析[J].广东气象,2019,41(3):1-4.