冀中平原暴雨中小尺度系统特征分析

摘 要:对2011—2020年冀中平原暴雨天气过程进行研究,着重分析了中小尺度天气系统的特点和雷达回波特征。结果表明:冀中平原暴雨与中小尺度系统直接相关,地面辐合线、中尺度切变线、中尺度低压是冀中平原暴雨最常见的中小尺度系统。根据850、700 hPa切变线或槽线与急流轴的距离,中小尺度系统在雷达回波图上表现为两种形式:一种是切变线或槽线位置偏北,与低空急流中心轴的位置相距较远,在雷达上表现为局地发展少动的强雷暴群;另一种是切变线或槽线位于河北省中南部,与西南(偏南)急流中心轴相距500 km以内,在雷达上表现为片状或带状的中尺度强回波带。

关键词:暴雨;中小尺度系统;特征分析;冀中平原

中图分类号:P458.121.1 文献标志码:B 文章编号:2095–3305(2024)07–0-03

冀中平原位于河北省中部,是华北平原的一部分,暴雨是冀中平原夏季的主要灾害性天气之一[1]。据统计,冀中平原发生多次区域性暴雨、大暴雨天气,其中影响较大的有2012年“7·21”特大暴雨、2016年“7·19”暴雨及2023年由台风“杜苏芮”北上导致的极端大暴雨天气。这些均造成了严重的城市内涝和农业损失,甚至导致了人员伤亡,严重阻碍了经济发展与社会进步。

研究表明,无论是区域性暴雨还是局地暴雨,其发生发展与中小尺度系统有着不可分割的关系,中小尺度天气系统往往是导致暴雨发生的直接影响系统[2-4]。

针对中小系统和暴雨的关系,气象学者从不同角度进行了研究,龚琬丁等[5]对2020年7月山东半岛一次暴雨天气过程进行分析,利用天气预报模式(The Weather Research and Forecasting Model,WRF)进行数值模拟,发现此次过程伴随典型的中尺度低涡流场分布,最终导致了此次极端暴雨天气;陈碧莹、闵锦忠[6]对2016年“7·19”暴雨进行模拟研究,发现中尺度系统对低层辐合中心的影响最大;段丽等[7]通过多种观测资料分析北京夏季2次暴雨过程,结果表明2次暴雨过程均明显受到中尺度系统的影响。

然而,上述研究大多局限于单次或者局地暴雨过程中的中小尺度系统发展特征及成因,且针对冀中平原地区的研究较少。基于此,对2010—2020年冀中平原的典型暴雨天气过程的中小尺度天气系统进行深入分析和研究,以期获得可应用于冀中平原地区的暴雨短临预报指标,为提高暴雨预报预警准确率作出贡献。

1 资料与方法

选取冀中平原区域内的廊坊市全境、保定市东部地区(涿州市、高碑店市、徐水区、高阳县、安新县、蠡县等)、雄安新区及沧州西部(河间市、献县、任丘市、肃宁县)共计25个国家气象观测站的气象资料。

研究案例的选择标准:2011—2020年冀中平原地区至少3个相邻国家气象观测站日降水量≥50 mm。

2 过程概况与环流背景分析

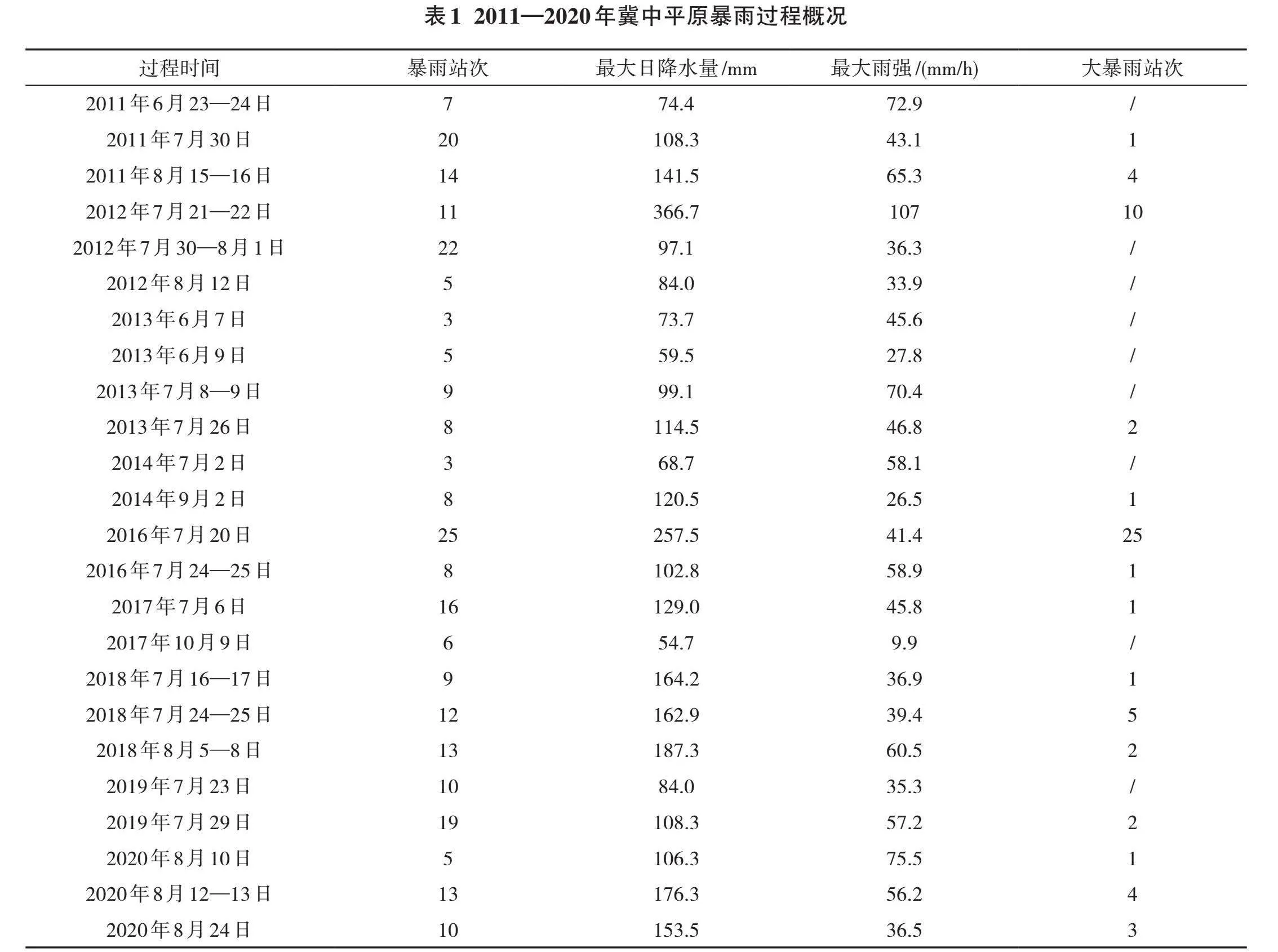

统计发现,2011—2020年冀中平原共出现24次暴雨天气过程,其基本概况见表1。在24次暴雨天气过程中,暴雨站次在6~10站次之间的有9个,占比37.5%,暴雨站次为1~5站次之间的有5个,暴雨站次在11~15站次之间的有5个,暴雨站次超过15的有5个。

此外,从年份分布来看,除2015年未出现暴雨,其他年份冀中平原地区暴雨次数均≥2次,其中2013年暴雨次数最多,为4次。值得注意的是,暴雨过程更易出现在7、8月,尤其集中在7月下旬,除2017年10月9日,其他年份均伴有短时强降水。

3 冀中平原暴雨中小尺度系统分析

研究表明,一次暴雨天气过程的降水量并非由一次连续降水组成,而是在大尺度环流背景影响下,主要由中小尺度对流系统不断生成和移动导致的[8-9]。因此,中小尺度系统在冀中平原暴雨过程中的作用具有重要意义,常见的中小尺度系统包括中尺度低压、气旋性辐合中心、辐合线和切变线等。

根据暴雨过程中出现中小尺度系统的个数,对2011—2020年冀中平原天气过程中出现的中小尺度系统进行分类,分别是Ⅰ类(受单个中小尺度系统影响)、Ⅱ类(受2个中小尺度系统影响)、Ⅲ类(受3个中小尺度系统影响)。

分析发现,在2011—2020年冀中平原暴雨天气过程中,Ⅱ类的过程数量最多,为14个,占比超过50%;Ⅲ类的过程数量最少,仅有3个。此外,所有的暴雨天气过程均出现了地面辐合线(中尺度辐合线),地面辐合线是指温度、湿度的气流辐合线,包括边界层冷锋、露点锋、海风锋及雷暴的出流边界(阵风锋)等[10-13]。研究表明中尺度辐合线是风暴发生发展的动力条件之一,且大多数风暴都起源于边界层辐合线附近,此处的大气垂直层结有利于对流发展,易生成风暴[14-15]。

借鉴冯晋勤等[16]在分析福建暴雨雷达回波特征和中小尺度系统分析时的方法,利用雷达回波资料,结合850、700 hPa天气系统,对24个暴雨过程进行中小尺度系统分析,并根据对流系统的组织发展情况对其发展演变趋势做出判断,为暴雨预报提供参考依据。

在冀中平原暴雨的环流配置中发现,暴雨发生时,其850、700 hPa处存在切变线或槽线,同时,在低空切变或槽南侧常有偏南风或西南风低空急流与之配合。根据切变线或槽线与急流轴的位置距离的差异,以及切变或槽线在发展过程中的强度变化,其在雷达平面显示器上主要表现为两种形式。

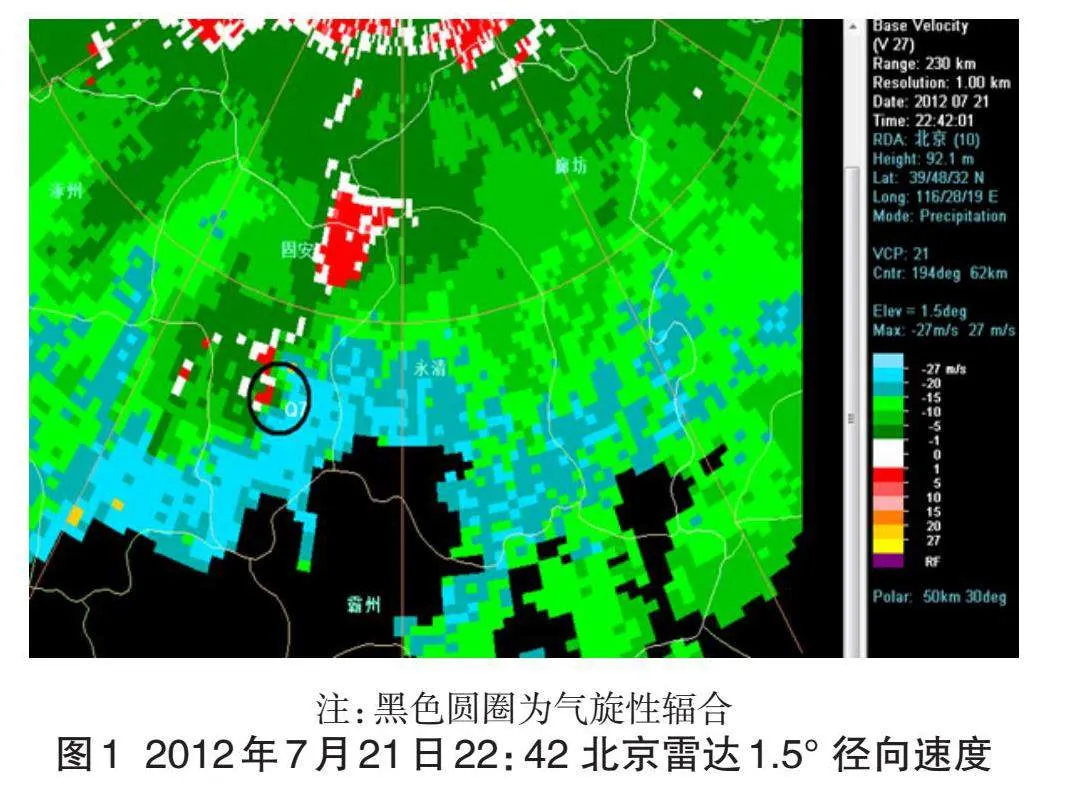

第一种形式,切变线或槽位置偏北,位于河北省北部,与低空急流中心轴的位置相距较远,距离>500 km,切变线在东移南压的过程中受南面副热带高压的影响,移动缓慢或停滞。这种天气形势下,在切变线附近或在切变线南端西南急流左侧,午后常常触发中-γ尺度天气系统,并迅速发展成为中-β尺度的雷暴群,在径向速度图上显示该切变或辐合线附近有逆风区、中气旋或小尺度的辐合、辐散(图1),此时,强雷暴的垂直伸展高度一般>12 km,反射率因子剖面上能看到明显的“穹隆”。

此外,降水时常伴有短时大风等强对流天气,在强回波带附近易形成短时暴雨,这种类型下的中小尺度系统维持时间一般较短,造成的短时暴雨尺度和范围也相对较小。

第二种形式是切变线或槽线位于河北省中南部,也就是冀中平原一带,与西南(偏南)急流中心轴相距500 km以内。切变线在移动过程中,其前沿、急流轴的左侧易形成中尺度强回波带,回波带的走向与切变线走向一致。在雷达平面显示器上反映为层云和积云混合降水回波,回波强度在30~50 dBz,有密实的片絮状结构,由多个雷暴单体组成,垂直伸展高度一般≤12 km。径向速度场主要表现为大面积入流速度和出流速度,零速度线呈“S”形,低层为东风,高层为东南风,存在明显的暖平流。

以2020年8月23—24日暴雨过程为例,从反射率剖面图上看(图2),降水强回波主要集中在低层,>45 dBz的强回波距地<6 km,密度大,质心位置较低。同时,云体的主要部分在0 ℃层以下,为热带海洋型降水,降水效率高,同时在地面辐合线附近,不断有较强的回波新生,呈东北—西南走向片状分布,其走向与引导气流一致,向东北方向移动,形成列车效应,不断影响高碑店市、固安县、永清县、廊坊市等地,其中永清国家气象站最大雨强为71.7 mm/h。这种类型下的中小尺度系统造成的降水时间相对较长,易造成区域性暴雨天气。

4 结论

(1)冀中平原地区几乎每年都会出现2~3次3个相邻国家气象观测站以上的暴雨天气,其主要影响系统为副热带高压、高空槽、低空急流、切变线和地面低压等。

(2)所有暴雨过程均受到中小尺度过程的影响,多数过程出现了2种以上中小尺度系统,地面辐合线、中尺度切变线、中尺度低压是冀中平原暴雨最常见的中小尺度系统。

(3)根据850、700 hPa切变线或槽线和急流的位置变化,中小尺度系统在雷达回波图上表现为2种形式:一种是切变线或槽线位置偏北,与低空急流中心轴的位置相距较远,在回波上表现为局地发展少动的强雷暴群;另一种是与急流中心轴距离相对较近,在回波上表现为片状或带状的中尺度强回波带。

参考文献

[1] 徐姝,东高红,熊明明.冷池对引发新乡“7· 9”特大暴雨的中尺度对流系统的影响分析[J].气象,2019,45(10):1426-1438.

[2] 王军,席乐,王超杰,等.“温比亚”引发河南特大暴雨的中尺度系统特征分析[J].气象与环境科学,2021,44(4):16-23.

[3] 孔期,符娇兰,谌芸,等.河南“21·7”特大暴雨过程中尺度低空急流和低涡的演变特征及成因分析[J].气象,2022, 48(12):1512-1524.

[4] 蔡雄辉,邱学兴,郭婷,等.安徽北部一次局地特大暴雨过程的中尺度特征分析[J].沙漠与绿洲气象,2021,15(4):83-91.

[5] 龚琬丁,周玉淑,钟珊珊,等.山东地区一次夏季极端暴雨中尺度系统发展演变过程及机理分析[J].大气科学,2023, 47(3):786-804.

[6] 陈碧莹,闵锦忠.华北“7·19”暴雨中低涡系统演变及多尺度相互作用机制研究[J].热带气象学报,2020,36(1):85-96.

[7] 段丽,卞素芬,俞小鼎,等.用SA雷达产品对京西三次局地暴雨落区形成的精细分析[J].气象,2009,35(3):21-28,129-131.

[8] 沙莎,刘飞,岳彩军,等.一次长三角暴雨过程中β中尺度系统的特征分析[J].科技通报,2023,39(9):7-14.

[9] 骆凯,程乘,杨志宏,等.2021年4月广西南部一次暴雨过程的短时强降水特征分析[J].气象研究与应用,2023,44(3): 95-101.

[10] 张冰,郑媛媛,沈菲菲,等.2017年苏南一次特大暴雨高分辨率模拟及特征分析[J].气象科学,2021,41(3):386-397.

[11] 范裕祥,杨彬,王玉红,等.巢湖地区一次梅雨期强对流暴雨中尺度特征分析[J].气象科技,2020,48(5):731-740.

[12] 杨亦典,彭菊蓉,白爱娟,等.西南涡的中尺度特征及其对陕南降水影响的研究综述[J].陕西气象,2021(5):9-14.

[13] 林璇,赵磊,李得勤,等.华北“7.20”特大暴雨多尺度特征分析[J].气象与环境学报,2020,36(3):1-9.

[14] 努尔比亚· 吐尼牙孜,张超,李泽巍,等.南疆西部2016年8月4次暴雨过程特征分析[J].干旱气象,2019,37(2): 301-311.

[15] 李青春,苗世光,郑祚芳,等.北京局地暴雨过程中近地层辐合线的形成与作用[J].高原气象,2011,30(5):1232-1242.

[16] 冯晋勤,汤达章,曹长尧.福建西部山区短时暴雨雷达回波特征及中小尺度系统分析[J].气象,2014,40(3):297-304.