宝鸡市生态环境时空变化特征分析

摘 要:以陕西省宝鸡市为例,综合植被覆盖度、植被固碳量、气溶胶光学厚度及河流输沙量等生态环境相关要素,分析了2000—2016年该市生态环境变化情况。结果显示,宝鸡市生态环境整体明显改善,主要体现在:(1)全市植被覆盖度在波动中呈现增加趋势,其中该市西北部地区植被覆盖度增加尤为显著。在植被覆盖度增加的同时,植被结构进一步改善,高植被覆盖占比增加,中、低植被覆盖占比减少。植被固碳量在波动中呈现增加趋势。(2)空气质量得到提高,尤其是地处关中平原的扶风县、岐山县、凤翔区等地。(3)嘉陵江(凤州段)年输沙量呈现减少趋势。

关键词:生态环境;特征分析;土地利用;空气质量;河流输沙量

中图分类号:X826 文献标志码:B 文章编号:2095–3305(2024)07–0-03

随着社会的不断发展,生态文明建设的重要性日益凸显。以陕西省宝鸡市为例,该市生态环境整体明显改善,通过分析2000—2016年该市生态环境的变化情况,为其他地区生态文明建设提供参考。

1 研究背景和研究意义

1.1 研究背景

土地利用结构影响生态系统服务功能,作用于生态系统服务的供给[1]。土地利用/土地覆被变化(Land-Use and Land-Cover Change,LUCC)是全球气候变化和全球环境变化研究关注的重要内容[2]。我国政府大力落实农业与农村发展、生态保护与建设、主体功能区等重大规划,持续推进西部大开发、东北振兴、中部崛起等区域均衡发展战略,实施了农村土地整治、农田水利设施建设、山水林田湖草生态保护修复等一系列重大工程,使我国土地利用/土地覆被格局发生了较大的改变,并对区域生态环境构成了深刻的影响[3]。

1.2 研究意义

随着遥感(Remote Sensing,RS)、全球定位系统(Glo-bal Position System,GPS)和地理信息系统(Geographic Information System,GIS)“3S技术”的不断发展,土地利用/土地覆被变化的遥感监测技术有了新进展[4]。依托卫星遥感数据,开展植被覆盖、植被固碳量、空气质量、河流输沙量等生态环境要素的综合监测研究,为认识土地利用变化格局与过程、掌握区域生态环境时空变化规律及存在问题提供实证依据[5]。

2 研究内容与技术路线

2.1 研究内容

研究主要基于多源遥感数据、省市统计年鉴、气象数据等,运用ArcGIS、Erdas、数理统计等相关软件,采用相关数学模型,对宝鸡市2000—2016年陆地主要生态系统(植被、大气、河流等)生态状况、多年变化趋势进行分析评价,最终给出区域生态时空变化的评价结论。

2.2 技术路线

主要运用自然地理学、土地利用与土地评价相关模型,结合GIS空间技术手段,采取定量研究与定性分析相结合的方法,对区域植被、大气、河流生态质量进行综合监测评价。

第一,遥感技术是指借助地物反射或辐射光谱信息,对地物进行探测和识别的技术。此次研究利用遥感专业软件和数据解译,获取和处理宝鸡市的植被覆盖度、植被固碳量数据[6-9]。

第二,地理信息系统空间分析是地理信息系统的核心功能之一,主要应用了空间查询、量算、叠加分析、空间差值、统计分类分析等方法。

第三,植被净初级生产力(NPP)数据基于植被光能利用原理,运用植被NPP估算模型,实现了植被固碳量、固碳价值监测评估,使研究的问题更具可比性。

3 数据来源与处理

3.1 数据来源

气象数据使用宝鸡市11个国家气象站1981—2010年的气温、降水及日照时数年统计值数据资料;遥感数据主要来源于美国NOAA、MODIS、NPP等卫星资料;植被覆盖度数据来源于美国MODIS卫星的植被指数产品;植被固碳量数据来源于美国蒙大拿大学森林学院陆域动态数值模拟研究所运用生物地球化学模式估算出的净初级生产力产品;气溶胶光学厚度数据来源于美国航空航天局(NASA)公布的NDVI数据集;河流输沙量数据来源于中华人民共和国水利部发布的《中国河流泥沙公报》[10-13]。

3.2 处理方法

以高分辨率卫星遥感数据为监测源,对宝鸡市陆地植被(含耕地)覆盖度、净初级生产力、气溶胶光学厚度、河流输沙含沙量等生态因子进行监测评估,评价区域植被生态、大气环境、河流输沙量等时空变化趋势,分析生态系统质量改善程度,为生态环境保护和改善提供参考依据。

生态环境遥感监测和指标分析,均采取规范的技术方法和业务流程,建立专题分析系统和分析模型。其中,植被生态质量气象监测评价主要依据《陆地植被气象与生态质量监测评价等级》(QX/T 494—2019)、《植被生态质量气象评价指数》(GB/T 34815—2017)[14-15]等。

4 研究区域概况

4.1 地理位置

宝鸡市地处陕西省关中西部,地跨东经106°18′~108°03′、北纬33°35′~35°06′。东连咸阳市和杨凌示范区,南接汉中市,西北与甘肃省的天水市和平凉市毗邻。秦岭南屏,渭水中流,关陇西阻北横,渭北沃野平原。东西长约156.6 km,南北宽约160.6 km,总面积约18 117 km2。

4.2 地质地貌

宝鸡市位于秦岭纬向构造体系与其他构造体系的复合交接部位,具有南北衔接、东西过渡的特点,可分为南部的秦岭褶皱带、中部的渭河断陷带和北部的鄂尔多斯台向斜区3个地质构造单元。

宝鸡市南、西、北方向三面环山,以渭河为中轴向东拓展,呈尖角开口槽形的特点。山、川、原兼备,呈“六山一水三分田”之势。

4.3 水文特征

宝鸡市河流网排列以秦岭为界,分属黄河、长江两大水系。黄河水系河流主要是以渭河为干流的渭河水系,渭河横贯宝鸡市境内206.1 km,多年平均径流量为35.51亿m3;长江水系以嘉陵江上游河段为主干,宝鸡市境内流长72 km,多年平均径流量为56.27亿m3。

4.4 气候特征

宝鸡市属暖温带半湿润气候区,全年的气候变化受制于季风环流,冷暖干湿、四季分明。冬季干冷少雪,夏季炎热干燥和温热多雨交替出现,春季升温迅速而气候多变,秋季降温快多连阴雨。光、热、水资源较为丰富,年日照时长为1 860~2 250 h,年平均气温为7.6~12.9 ℃。宝鸡市年平均降水量在590~900 mm之间,其中,关中地区降水量最多。

5 宝鸡市生态环境时空变化概况

5.1 森林生态系统概况

2000年以来,宝鸡市提出了创建绿色宝鸡、全国绿化模范城市、国家森林城市等建设目标,以天然林保护、退耕还林、三北防护林体系建设、自然保护区建设、绿色通道建设、南山北坡绿化等重点生态工程为契机,通过努力,森林资源稳步增长,森林生态系统保护与建设取得了显著成效。森林覆盖率由2000年的42.1%提高到2015年的56.26%,城市建成区绿化覆盖率42%,人均公园绿地面积约12.25 m2。

5.2 大气环境概况

2000年以来,宝鸡市加大大气污染防治力度,城市环境空气质量明显改善。2015年,宝鸡市环境空气质量优良天数为272 d,优良天数比例74.5%。在超标天数中,轻度污染天数占16.2%,中度污染天数占5.2%,重度污染天数占3.3%,严重污染天数占0.8%。

主要污染物中,可吸入颗粒物(PM10)、细颗粒物(PM2.5)、二氧化氮(NO2)、一氧化硫(SO)浓度年均值均有所下降,臭氧(O3)浓度年均值有所上升。2015年,沙尘天气发生次数和强度均有所下降。

5.3 水环境质量概况

2000年以来,宝鸡市水环境质量总体稳中向好。据2015年宝鸡市大气环境监测公报,该市境内渭河流域河流水质总体良好,千河水质优、清姜河、金陵河水质良好,长江流域嘉陵江水质稳定保持优。

6 宝鸡市生态环境时空变化分析

6.1 植被覆盖度

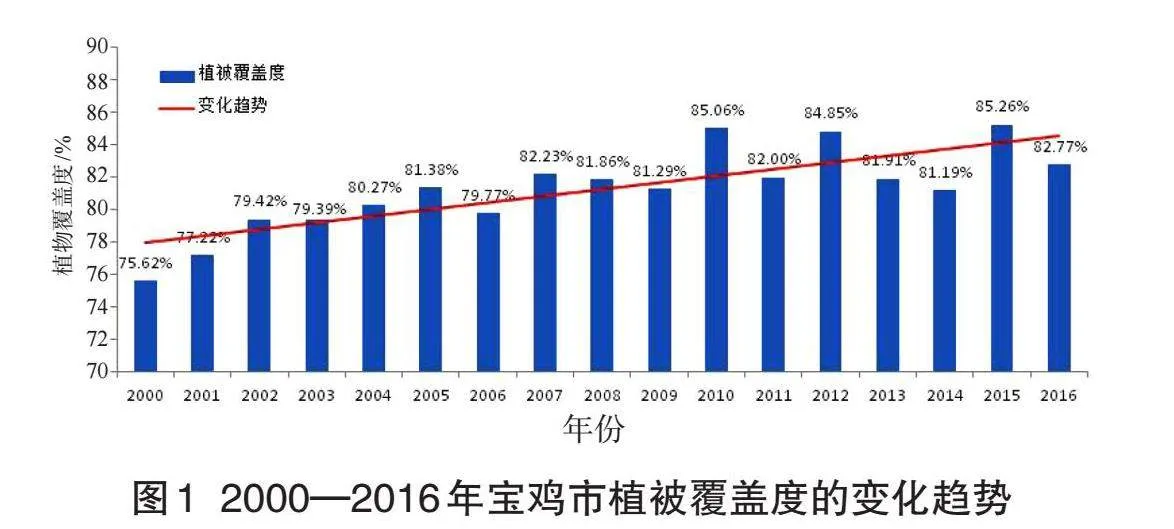

对宝鸡市2000—2016年植被覆盖度进行了遥感动态监测,结果显示:植被覆盖度在波动中呈现大幅增长的趋势(图1)。2000年宝鸡市植被覆盖度为75.62%,2016年增长至82.77%,线性增长率为每年0.41%。

2000—2016年,宝鸡市大部分区域植被覆盖度显著增加,尤其是宝鸡市北部的麟游县、西北部的千阳县、陇县和陈仓区西部地区增加最为明显;城市周边植被覆盖度略有减少。

2000—2016年,宝鸡市植被覆盖结构明显好转,中、低植被覆盖度(<60%)面积占比明显减少,由2000年的19.6%下降到2016年的6.61%;高植被覆盖度(60%~100%)面积占比显著增加,由80.4%上升到93.39%。

6.2 植被固碳量

对2000—2014年宝鸡市植被固碳量、固碳价值等进行了遥感监测分析。2000—2014年,宝鸡市植被固碳量(除耕地)在波动中呈现增加趋势,北部地区小幅增加,中部地区略有下降。2000—2014年,植被平均固碳量为464.44万t,2000年植被固碳量为497.28万t,2014年上升为528.89万t,线性增长率为8.15万t/年。

全市固碳价值由2000年的58.95亿元增加到2014年的61.07亿元;植被释氧量由2000年的1 316.62万t增加到2014年的1 363.82万t,线性增长率为21.84万t/年;释氧价值由2000年的131.66亿元增加到2014年的136.38亿元。2000年宝鸡市植被固碳量整体较2014年偏少, 2014年北部地区植被固碳量小幅增加,而中部地区固碳量略有下降。

6.3 气溶胶光学厚度

对2003—2016年宝鸡市气溶胶光学厚度进行遥感分析。监测结果表明:宝鸡市大气污染物主要集中在地势低洼的中部渭河谷地,包括宝鸡市城区、凤翔区、岐山县、扶风县及眉县北部部分区域;2003—2016年,宝鸡市大气污染物明显减少,减少区域主要集中在地处关中平原的扶风县、岐山县、凤翔区等地。

6.4 河流输沙量

河流输沙量变化能够反映人类通过土地利用变化、水土保持措施对水环境带来的影响。对宝鸡市嘉陵江流域的年输沙量进行了动态分析。监测表明:2000—2015年宝鸡市境内的嘉陵江(凤州段)年输沙量均呈现减少趋势。

7 结论

对2000—2016年宝鸡市生态环境进行生态环境遥感监测动态分析显示,全市生态环境整体明显改善。

(1)全市植被覆盖度在波动中呈现增加趋势,其中西北部地区植被覆盖度增加尤为显著;全市植被覆盖度由2000年的75.62%增加到2016年的82.77%。在植被覆盖度增加的同时,植被结构进一步改善,高植被覆盖占比增加,中、低植被覆盖占比减少。植被固碳量等生态功能在波动中呈现增加趋势。其中,宝鸡市实施的生态恢复与保护工程促进了植被生态质量的改善和生态功能的恢复,使得植物生物量明显增长,植被固碳显著增强。

(2)全市空气质量有效改善,空气优良天数明显增加,重污染天数明显减少。尤其以地处关中平原的扶风县、岐山县、凤翔区等地空气质量改善明显。

(3)嘉陵江(凤州段)年输沙量呈现减少趋势,说明流域生态质量总体改善,水土保持功能持续向好。

(4)从2000—2016年宝鸡市生态环境主要指标遥感监测结果可以看出,相关部门用于改善生态环境的一系列措施对生态系统功能恢复已经产生积极影响。在未来,相关部门应继续加强生态环境保护工作,做好生态系统监测评估预警,巩固和增强生态保护成效。

参考文献

[1] 缑少伟,顾盼盼.赣州市生态环境质量时空变化研究[J].长江信息通信,2022,35(12):42-45.

[2] 卡吾恰提·白山,王雪梅,黄晓宇.和田市生态环境质量时空演变分析[J].西南农业学报,2022,35(2):453-462.

[3] 李蕊,陈国清,李玮贤,等.基于遥感生态指数的神东矿区1995—2020年生态环境质量的时空变化特征分析[J].水土保持通报,2021,41(3):143-151.

[4] 周玄德,郭华东,杨胜天,等.干旱区绿洲城市生态环境时空变化特征分析:以克拉玛依市为例[J].干旱区地理, 2021,44(4):1070-1082.

[5] 赵珍珍,冯建迪.1980s—2016年科尔沁沙地景观时空格局演变特征分析[J].山东理工大学学报(自然科学版),2020, 34(2):24-30.

[6] 刘一丹,姚晓军,李宗省,等.气候变化和土地利用覆盖变化对河西地区植被净初级生产力的影响[J].干旱区研究, 2024,41(1):169-180.

[7] 张顺雪,沈瑶,胡中民.海南省西北部植被净初级生产力的长时序精尺度遥感监测[J].遥感技术与应用,2023,38(6): 1413-1422.

[8] 吴丽媛,神祥金,刘奕雯,等.青藏高原草本沼泽植被净初级生产力时空变化及其对气候变化的响应[J].生态学报, 2024,44(5):2115-2126.

[9] 杨宇萌,来全,刘心怡.气候变化和人类活动对内蒙古植被总初级生产力的定量影响[J].植物生态学报,2024,48(3): 306-316.

[10] 王琴,冯杰,陈远航,等.贵阳市MODIS气溶胶光学厚度与大气污染物的关系模型研究[J].环保科技,2023,29(4):9 -13,26.

[11] 于志翔.基于MODIS数据的新疆大气气溶胶光学厚度时空变化分析[J].沙漠与绿洲气象,2023,17(2):128-136.

[12] 张凡,史晓楠,曾辰,等.青藏高原河流输沙量变化与影响[J].中国科学院院刊,2019,34(11):1274-1284.

[13] 景昭伟,何洪鸣,Soksamnang Keo,等.全球河流输沙量分布格局及其影响因素[J].水土保持学报,2017,31(3):1-9.

[14] 钱拴,崔晓军,姜月清.QX/T 494—2019《陆地植被气象与生态质量监测评价等级》解读[J].标准科学,2022(7):91 -97,110.

[15] 梁冬坡,孙治贵,郭玉娣,等.基于卫星遥感的天津地区生态环境质量气象评价[J].天津农业科学,2019,25(12):56 -63.