一次引发洪涝灾害的强对流天气中尺度特征分析

摘 要:2022年8月12—14日,阿拉善盟出现一次典型的暖区强降水过程,具有降水时间长、雨强大、降水范围集中的特点。通过利用常规和非常规观测资料、自动气象站资料、风云2-G卫星云图及ERA-5资料对阿拉善盟地区强降水过程的成因进行探讨,结果表明:低层高湿、整层高湿的环境场特点有利于降低抬升凝结高度和自由对流高度,从而降低暖区强降水对触发机制的要求;高湿环境可减小雨滴蒸发率,增大暖云层厚度,从而提高本地降水效率;次天气及以下尺度的系统为常见强对流天气触发机制,强降水落区一般位于低层多层辐合的叠置区。

关键词:强对流天气;中尺度;暖区强降水;垂直风切变;降水效率

中图分类号:P458 文献标志码:B 文章编号:2095–3305(2024)07–0-03

强对流天气是指发生突然、天气剧烈、破坏力极大,常伴有雷雨大风、冰雹、龙卷风、局部强降雨等强烈对流性的灾害性天气,其一直是天气预报中的重点和难点。内蒙古自治区所辖盟阿拉善盟属温带荒漠干旱区,为典型的大陆性气候,主要表现为风沙大、干旱少雨、日照充足、蒸发强烈。

2022年主汛期,阿拉善盟强对流天气多发,7月下旬至8月上旬,阿拉善盟出现连续性降雨,短时强降水频发,达101次,土壤含水率已经饱和;8月12—14日又出现短时强降水,降水的叠加效应造成洼地积水、洪涝、城镇内涝等灾害风险加剧。

相较于沙尘暴、大风、高温等天气,当地气象局对强对流天气重视程度不足。无论是对强对流天气的分析能力还是相关的经验积累,都较为欠缺。当前,国内外专家学者对强对流天气的研究已取得一定成果[1-5]。例如,俞小鼎[6]对短时强降水的预报思路及方法进行了研究总结;孙继松[7]讨论研究了暴雨和短时强降水的区别;常煜、马素艳、仲夏[8]对造成内蒙古短时强降水的MCS系统进行了深入的分析和归纳。

基于此,针对2022年8月12—14日阿拉善盟一次引发山洪、洪涝灾害的强对流天气,利用常规、非常规观测资料、黑体亮度温度(Black Body Temperature,TBB)、低层垂直风切变等要素,对强对流天气中尺度特征进行分析研究,为相关人员认识和预报这类暖区强降水提供预报参考。

1 数据来源及降水过程特点

1.1 数据来源

以2022年8月12—14日阿拉善盟次引发山洪、洪涝灾害的强对流天气为研究对象,利用多种常规观测资料、自动气象站资料、风云2-G卫星云图及ERA-5资料,计算分析强降水过程中的水汽通量、水汽通量散度、整层可降水量、比湿、相对湿度、TBB、低层垂直风切变等要素,分析研究暖区强降水特点。

1.2 降水过程概况

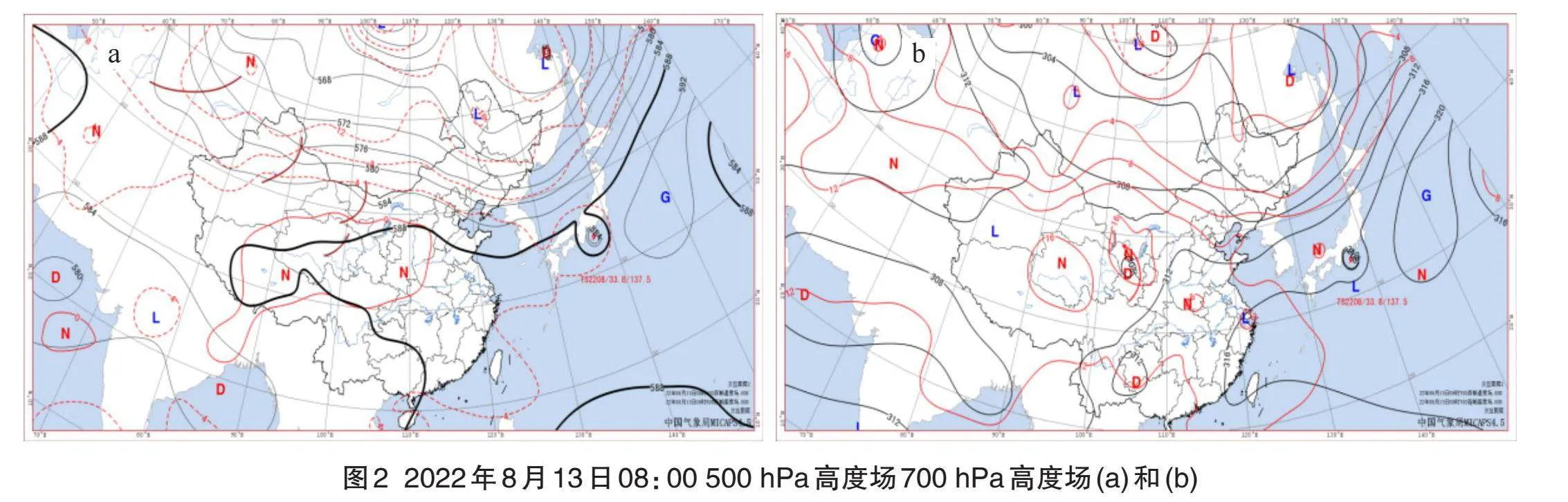

2022年8月12日20:00—14日05:00,阿拉善盟大部分地区出现降水,其中额济纳旗古日乃、阿拉善右旗中部和南部、阿拉善左旗西部及贺兰山山区降中到大雨,阿拉善右旗东南部降暴雨,多地出现短时强降水,降水量为10.1~38.2 mm/h。阿拉善右旗板滩井降水量最多,为85.3 mm(图1)。

本次降水总时长为32 h,集中降水时间16 h,短时强降水为12 h。本次降水具有降水持续时间长、局地性强、降水范围集中的特点。

短时强降水极易引发山洪、洪涝等灾害,使道路交通、公共服务设施、财产安全及人身安全受到不同程度的威胁。

1.3 短时强降水概况

本次强降水过程无明显冷空气活动,为典型的暖区强降水过程。统计自动气象站降水量,短时强降水主要集中于2022年8月13日白天(06:00~20:00),且阿拉善右旗南部地区出现持续性强降水。

根据短时强降水量占日降水量的百分比,对于≥50 mm的降雨站点,降水量(短时强降水)>10 mm/h占总降水量的85.4%;对于25~49.9 mm的降雨站点,降水量(短时强降水)>10 mm/h占总降水量的69%。这表明本次强降水过程中尺度特征明显。综上分析,本次强降水过程具有降水量大、强降水范围集中的特点,并且稳定性降水和明显的中尺度对流性降水共同形成了本次强降水过程。

2 中尺度对流系统的环境场特点

2.1 环流背景

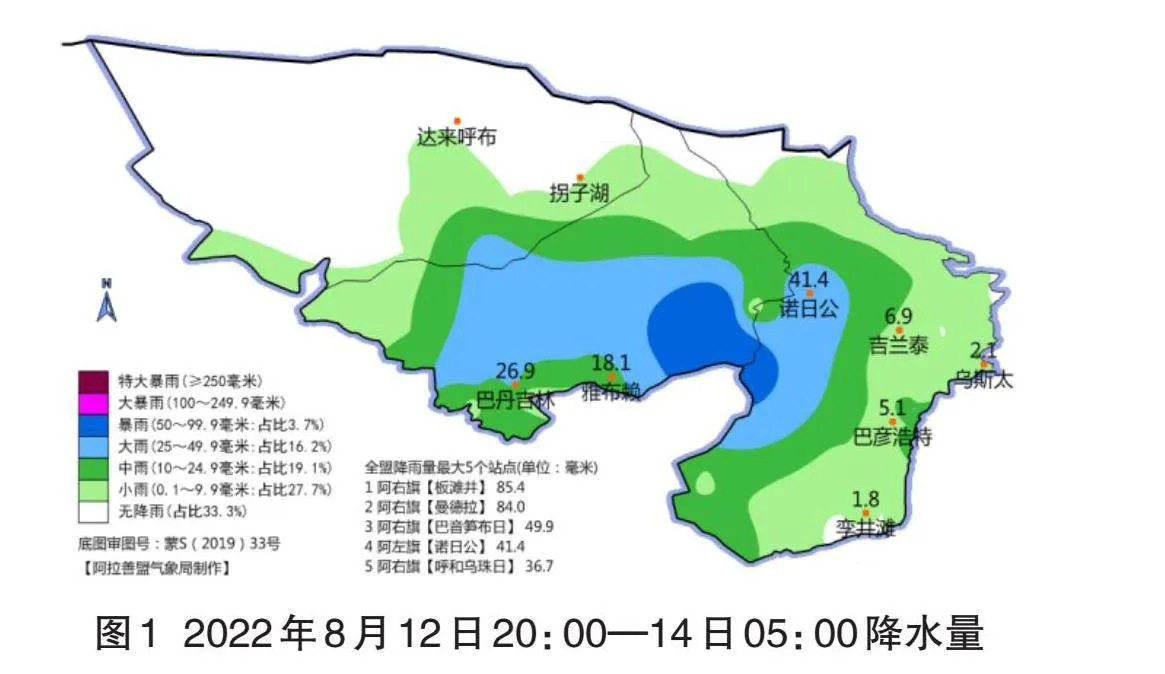

从高空影响系统演变图分析,在暖区强降水过程中,阿拉善盟(40°N以北)上空为西风带多波动,副热带高压深入内陆,其西端维持在90°E附近,西风带多波动与副热带高压相持易产生持续性降水。

8月12日20:00,阿拉善盟处于副热带高压外围西南气流中。13日清晨伴随高空弱冷空气入侵,阿拉善右旗西南部形成西北与西南风切变,额济纳旗南部及阿拉善右旗西南部出现强降水天气,恰好发生于低空显著流线最大风速中心前方的副热带高压和水汽辐合区(图2)。13日08:00,伴随西风槽东移,副热带高压南退,阿拉善盟大部地区出现降水。13日20:00,西风槽东移至阿拉善盟东部地区,强降水落区由阿拉善右旗东移至贺兰山及周边地区,加之700 hPa青海地区低涡与副热带高压之间形成偏南风显著流线,风速达8~10 m/s。

13日,阿拉善盟持续处于地面气旋顶部控制中,伴随沿甘肃地区浅薄冷空气的入侵,阿拉善盟自西向东出现强降水,并且强降水落区上空持续存在地面辐合线。

中尺度分析表明(图略),在潮湿不稳定的空气输送条件下,850 hPa强降水落区,比湿均>14 g/kg。强降水出现在700 hPa切变线、地面辐合线及低空显著流线出口区(即对流层低层多层风速辐合区的叠置区)。

2.2 高湿环境与高降水效率

在天气预报业务中,暖区强降水影响系统和预报征兆较锋面暴雨的功能相对薄弱,故而预报难度较大。在弱强迫抬升条件下,出现持续性强降水与高湿环境与高降水效率密切相关。

2.2.1 高湿环境

在本次强对流天气过程中,500 hPa外围西南风、700 hPa偏南风显著流线及地面气旋外围偏东风共同输送水汽,形成深厚湿层。强降水开始前,700、850 hPa均有较强的东南风输送水汽,700 hPa水汽通量>850 hPa水汽通量。8月13日14:00,700 hPa水汽通量辐合区在低层显著流线出口区,风速和风向辐合皆有。对比850 hPa,辐合强度明显增强。低层强水汽输送和辐合使得强降水发生前和发生过程中,地面露点温度>20 ℃,温度露点差维持在3 ℃左右。阿拉善盟大部地区整层可降水量均超过37 mm,强降水落区降水量>43 mm。

暴雨站点曼德拉站整层比湿、相对湿度随时间演变图显示,强降水发生前(13日08:00)和发生过程中(13日14:00)整层高湿,近地层比湿为14~16 g/kg,垂直方向6 g/kg延伸至500 hPa,整层相对湿度均在70%以上,最大时甚至达到了100%。

2.2.2 高降水效率

降水效率与水汽辐合强度、地面蒸发率、夹卷率、暖云层厚度等因素密切相关。一般情况下,暖云层厚度(即0 ℃层至抬升凝结高度之间的厚度)越厚,降水效率越高;环境相对湿度越高,雨滴蒸发率越小;镶嵌于较大尺度云系中的中尺度对流系统通过夹卷率效应,从大尺度云系中不断补充“弹药”,对比孤立对流系统,其生命周期更长久,降水效率明显增大。

本次降水过程中,抬升凝结高度(Lifting Condens-ation Level,LCL)持续维持在850 hPa左右。降水开始前,自由对流高度(Level of Free Convection,LFC)均在600 hPa以下。伴随持续降水,环境湿度不断增大,自由对流高度进一步降低至700 hPa以下,甚至接近850 hPa。这表明LCL、LFC在高湿背景下高度更低,导致暖区强降水对抬升条件的要求降低,这也表明了暖区强降水不需要像锋面这种强抬升条件。

强降水地区无探空站,但其周边地区对流有效位能(Convective Available Potential Energy,CAPE)能量区域均呈狭长形状,有利于短时强降水,其值在759~643 J/kg。同时,整层高湿降低了蒸发率,增大了暖云层厚度。本次过程中,暖云层厚度在5~6 km。

综上所述,在天气预报业务中,针对这类低层高湿、整层高湿的环境,应保持警惕。

2.3 抬升条件

相关学者提出强对流天气触发机制往往由次天气及以下尺度的系统提供,天气尺度上升运动因速度过慢,无法在短时间内将气块抬升至自由对流高度。但在本次强对流天气过程中,天气尺度上升运动形成较大尺度云系,这一方面解释了本次过程出现32 h长时间降水的原因,另一方面增加了镶嵌在大尺度云系中的中尺度对流云系的停留期,从而提高降水效率。以下将利用地面加密观测资料、FY2-G卫星观测资料、ERA-5资料来分析本次强降水天气的中尺度系统特征。

2.3.1 中尺度云团活动特征

从1 h间隔的卫星云图反演的TBB与地面风场可以清晰展现出此次中尺度对流系统MCS的发生发展过程。

8月13日03:00,对流云团在阿右旗西部边境开始生成,伴随地面辐合线(风速、风向)的增强,对流云团发展增强并缓慢东移。07:00,云顶亮温≤-70 ℃。

08:00,对流云团分裂成2个对流云团A、B,对流云团A、B的云顶亮温≤-70 ℃。

10:00,对流云团B开始进一步增强,云顶亮温≤-70 ℃,且范围不断扩大,中心强度达-80 ℃,直至13:00达到最强,15:00开始减弱。这与对流云团B地区的暴雨站点曼德拉站点、板井滩强降水集中在12:00~14:00相对应。对流云团A从10:00起逐渐减弱消散,这与阿拉善右旗西南部强降水时段集中在12:00之前相对应。

根据累计降水分布可知,中尺度对流系统(MesoscaleConvective System,MCS)沿着地面辐合线发展移动,且强降水几乎都发生在云顶亮温中心附近,这表明中尺度活动与强降水有直接联系。

2.3.2 中尺度雨团与低层垂直风切变的关系

Weisman(1992)和Rotunno(1988)已证实MCS倾向于低层强垂直风切变处生成发展。在本次强降水发生前和发生过程中,地面为偏东风,风随高度迅速顺转增强,600 hPa已成为偏南、东南风显著流线。

通过850~600 hPa垂直风切变图分析,8月13日03:00,阿拉善盟西南部与甘肃交界处存在风速切变达12 m/s中心,无论是风速切变还是风向切变均为大值中心,且此地首先生成MCS。13日13:00,伴随低层垂直风切变大值中心的东移,MCS东移至阿右旗西南部(即曼德拉、板井滩地区)。故可判断强降水发生过程中850~600 hPa>10 m/s的强垂直风切变中心均与MCS的发生发展有很好的对应关系,这对日后中尺度对流系统的预报有良好的指示作用。

3 结论

本文利用多种常规和非常规观测资料、风云2-G卫星云图及ERA-5资料,选取阿拉善盟一次引发洪涝灾害的强对流天气过程,针对其降水时间长、强度大、强降水范围集中的特点进行了成因分析,有以下3点发现。

第一,暖区强降水的低层高湿、整层高湿环境特点有助于强降水的出现。高的地面高露点温度和低的温度露点差有助于降低LCL,整层高湿环境有助于降低LFC高度,同时增大暖云层厚度,减小雨滴蒸发率,从而提高降水效率。值得关注的是,较低的LCL和LFC使得暖区强降水对抬升条件的要求降低,在预报业务当中应特别警惕这类高湿的区域。

第二,次天气及以下尺度的抬升条件,如地面辐合线、低空急流出口区相伴随的风速辐合等均可导致暖区强降水的发生,强降水落区一般位于低层多层风速辐合的叠置区。

第三,中尺度对流系统的发生发展区和低层强垂直风切变区有较好的对应关系,即MCS沿强低层垂直风切变区域发展增强,是暖区强降水的重要预报指标。

参考文献

[1] 孙继松.强对流天气预报的基本原理与技术方法[M].北京:气象出版社,2014.

[2] 朱平,田成娟.青海东部一次强对流天气的多普勒雷达特征分析[J].干旱气象,2011,29(3):336-342.

[3] 顾润源.内蒙古自治区天气预报手册[M].北京:气象出版社,2012.

[4] 杨金虎,江志红,王鹏祥,等.西北地区东部夏季极端降水量非均匀性特征[J].应用气象学报,2008(1):111-115.

[5] 常煜.内蒙古典型暴雨过程的中尺度雨团观测分析[J].应用气象学报,2016,27(1):56-66.

[6] 俞小鼎.短时强降水临近预报的思路与方法[J].暴雨灾害, 2013,32(3):202-209.

[7] 孙继松.短时强降水和暴雨的区别与联系[J].暴雨灾害, 2017,36(6):498-506.

[8] 常煜,马素艳,仲夏.内蒙古夏季典型短时强降水中尺度特征[J].应用气象学报,2018,29(2):232-244.