冬荪不同栽培方式的综合评价分析

摘 要:为探明不同栽培方式对冬荪农艺性状和产量的影响,寻求冬荪最佳栽培方式,为冬荪高效栽培提供参考依据。以“菌材长15 cm横向铺设+菌种3 kg/m2+竹碎料3 kg/m2+麦麸+白糖+覆盖菌材+覆土4~6 cm+覆盖木叶2~3 cm”为参照,实施不同水平的菌种播种量(T1~T3)、不同规格菌材及菌材铺材方式(T4~T6)、不同种类菌种覆盖料(T7~T9)、不同覆土厚度(T10~T12)和不同覆盖物及遮阳方式(T13~T16)的栽培试验,采用主成分分析方法,综合分析不同栽培方式冬荪农艺性状特征和产量指标。结果表明:对17种栽培方式下冬荪栽培结果指标中的7个主要因子变量进行分析,高秆肉质型冬荪最适合“底层25 kg长木材(长度10 cm,径粗5 cm)栽培料+2 kg菌种块状均匀分布+3 kg竹碎料(长5~8 cm)覆盖料覆盖菌种+营养料(0.5 kg白糖,0.5kg麦麸)+上层15 kg长木材(长度10 cm,径粗5 cm)栽培料+土壤覆盖4~6 cm+地表覆盖3 cm木叶遮阳”栽培技术组合产量最优。由此可见,不同栽培技术组合对冬荪的农学特征和产量有重要影响,选择适合的栽培方案对冬荪产业发展尤为重要。

关键词:冬荪;栽培方式;主成分分析;产量

中图分类号:S646 文献标志码:B 文章编号:2095–3305(2024)07–00-04

冬荪(Phallus inpudicus L. ex. Pers Z),学名白鬼笔,主要分布在贵州、云南、四川、辽宁、安徽等地[1-3]。冬荪是一种稀有食用菌,有重要的药、食两用价值,是中国国家地理标志保护产品[4-5]。近年来,冬荪人工种植面积逐年扩大,已经成为地方发展致富主要产业,实施冬荪高效栽培技术对比试验,对冬荪产业持续发展意义重大[6-7]。近年来,冬荪在贵州省大方县、黔西市、七星关区进行不同规模的人工栽培,探索出了冬荪林下仿野生、玉米冬荪套种、天麻冬荪套种等栽培方式[8-9]。

有学者进行了林下小窝栽培试验,还有学者利用天麻空窝和废菌材进行了天麻冬荪轮作栽培[10-12]。何忠国等[13]探讨了栽培料用量、木材组合及栽培时间等对冬荪产量的影响。冬荪是贵州省大力支持发展的十二大特色产业之一,但冬荪存在栽培方式混乱、栽培方式尚未固化、栽培技术不规范等问题,导致栽培成效不高,产量不稳,严重影响了冬荪产业化栽培发展[14-15]。开展不同方式的冬荪栽培试验,深入分析不同栽培方式对冬荪生长情况和产量的影响,为冬荪高效栽培提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 试验地点

试验地位于贵州省大方县大方镇石关村六组白龙山,平均海拔1 624 m,属亚热带季风气候,年平均气温15.4 ℃,最高气温33.5 ℃,最低气温-3.0 ℃,年平均降雨量1 470 mm,土壤为黑色沙质土壤。

1.2 试验材料

参试菌种:贵州毕节大面积推广种植的高秆肉质型冬荪三级菌种栽培菌种。栽培材料:桦木木材(纵向劈开,粗约5 cm)、竹碎料(长5~8 cm)、麦麸、白糖、桦木叶和遮阳网。

1.3 试验方法

试验于2021年2月20日在毕节市大方县大方镇石关村六组白龙山种植基地进行,选择土壤条件相同、立地条件相似的小区进行设计,试验采用随机区组排列,设3次重复,每个小区种植40 m2,箱间距占地面积20 m2(宽25 cm)的种植布局,每平方按照“25 kg底层铺菌材+块状菌种均匀分布+0.5 kg覆盖料+0.5 kg营养料+15 kg覆盖菌材+土壤覆盖+地表覆盖或遮阳物”方式进行栽培比较试验。以“菌材长15 cm横向铺设+菌种3 kg/m2+竹碎料3 kg/m2+麦麸+白糖+覆盖菌材+覆土4~6 cm+覆盖木叶2~3 cm”为参照,根据菌种播种量、菌材规格、铺材方式、菌种覆盖物、覆土厚度及覆盖遮阳方式,设置不同水平不同处理的栽培试验。

(1)不同水平菌种播种量的栽培试验。T1:菌材长15 cm横向铺设+菌种2 kg/m24863f3e86665e117ef5f253d9fe9c613f7a2e9a9ed7511e3a32c1479c467f4a2+竹碎料3 kg/m2+麦麸+白糖+覆盖菌材+覆土4~6 cm+覆盖木叶2~3 cm;T2:菌材长15 cm横向铺设+菌种4 kg/m2+竹碎料3 kg/m2+麦麸+白糖+覆盖菌材+覆土4~6 cm+覆盖木叶2~3 cm;T3:菌材长15 cm横向铺设+菌种5 kg/m2+竹碎料3 kg/m2+麦麸+白糖+覆盖菌材+覆土4~6 cm+覆盖木叶2~3 cm。

(2)不同规格菌材及菌材铺材方式栽培试验。T4:菌材长10 cm横向铺设+菌种3 kg/m2+竹碎料3 kg/m2+麦麸+白糖+覆盖菌材+覆土4~6 cm+覆盖木叶2~3 cm;T5:菌材长20 cm纵向铺设+菌种3 kg/m2+竹碎料3 kg/m2+麦麸+白糖+覆盖菌材+覆土4~6 cm+覆盖木叶2~3 cm;T6:菌材长20 cm纵向铺设+菌种3 kg/m2+竹碎料3 kg/m2+麦麸+白糖+覆盖菌材+覆土4~6 cm+覆盖木叶2~3 cm。

(3)不同种类菌种覆盖料栽培试验。T7:菌材长15 cm横向铺设+菌种3 kg/m2+木材枝条碎料3 kg/m2+麦麸+白糖+覆盖菌材+覆土4~6 cm+覆盖木叶2~3 cm;T8:菌材长15 cm横向铺设+菌种3 kg/m2+木叶3 kg/m2+麦麸+白糖+覆盖菌材+覆土4~6 cm+覆盖木叶2~3 cm;T9:菌材长15 cm横向铺设+菌种3 kg/m2+麦麸+白糖+覆盖菌材+覆土4~6 cm+覆盖木叶2~3 cm。

(4)不同覆土厚度栽培试验。T10:菌材长15 cm横向铺设+菌种3 kg/m2+竹碎料3 kg/m2+麦麸+白糖+覆盖菌材+覆土1~3 cm+覆盖木叶2~3 cm;T11:菌材长15 cm横向铺设+菌种3 kg/m2+竹碎料3 kg/m2+麦麸+白糖+覆盖菌材+覆土7~9 cm+覆盖木叶2~3 cm;T12:菌材长15 cm横向铺设+菌种3 kg/m2+竹碎料3 kg/m2+麦麸+白糖+覆盖菌材+覆土10~12 cm+覆盖木叶2~3 cm。

(5)地表不同覆盖物及遮阳方式的栽培试验。T13:菌材长15 cm横向铺设+菌种3 kg/m2+竹碎料3 kg/m2+麦麸+白糖+覆盖菌材+覆土4~6 cm+覆盖1层遮阳网;T14:菌材长15 cm横向铺设+菌种3 kg/m2+竹碎料3 kg/m2+麦麸+白糖+覆盖菌材+覆土4~6 cm+覆盖2层遮阳网;T15:菌材长15 cm横向铺设+菌种3 kg/m2+竹碎料3 kg/m2+麦麸+白糖+覆盖菌材+覆土4~6 cm+套种玉米遮阳;T16:菌材长15 cm横向铺设+菌种3 kg/m2+竹碎料3 kg/m2+麦麸+白糖+覆盖菌材+覆土4~6 cm不覆盖不遮阳。

1.4 检测方法

在冬荪出菇期随机抽取30个冬荪菌蕾和30枚冬荪子实体,用游标卡尺测量冬荪菌蕾直径、菇长、菇柄径,并统计整个试验区域内冬荪出菇量,将采收冬荪带回实验室,随机抓取30枚冬荪子实体,用电子天平称量冬荪菇重,根据冬荪的出菇量和试验面积折算冬荪产量[16-17]。

1.5 数据分析

运用Office2017进行田间数据统计,使用SPSS 27.0软件进行数据分析,采用Duncan新复极差法进行数据单因素方差分析(ANOVA),检验各处理组之间的差异显著性(P<0.05),利用因子分析法对各种栽培方式进行综合评价。

2 结果与分析

2.1 冬荪不同栽培方式农艺性状评价

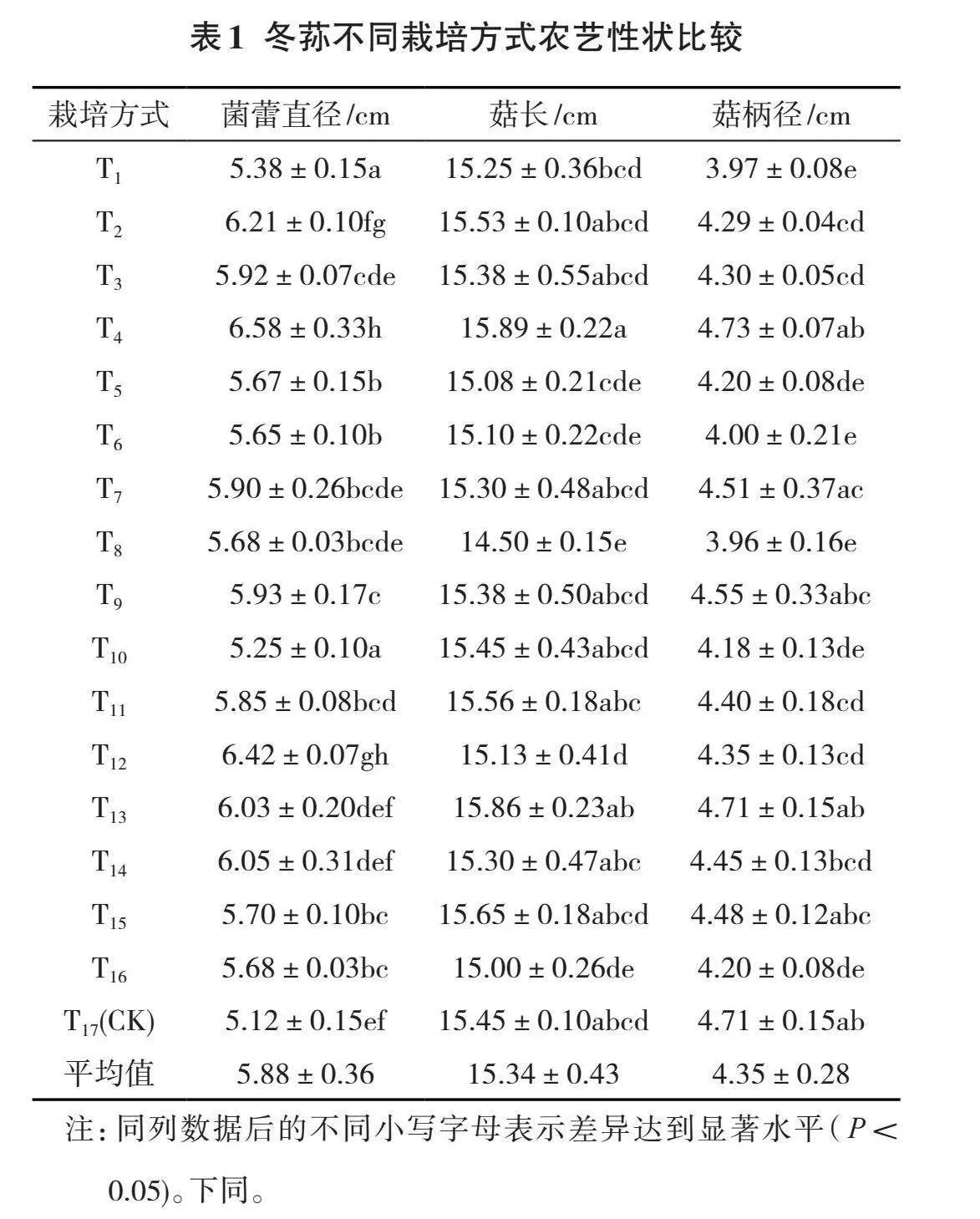

由表1可知,在栽培方式对冬荪菌蕾直径影响的研究中,菌蕾直径均值为5.88 cm,16个处理与对照(CK)间菌蕾直径存在显著性差异,均显著高于对照(CK),说明栽培对冬荪菌蕾大小的影响显著。在栽培方式对冬荪菇长影响的研究中,冬荪菇长均值为

15.34 cm,在16个处理中除T8处理与对照(CK)存在显著性差异外,其他处理与对照(CK)无显著性差异,说明栽培方式对冬荪菇长无明显影响。在栽培方式对冬荪菇柄径影响的研究中,冬荪菇柄径均值为4.35 cm,16个处理中,除T4、T13处理与对照(CK)无显著性差异外,其他处理与对照(CK)存在显著性差异,说明栽培方式对冬菇柄径有一定的影响。

2.2 冬荪不同栽培方式产量评价

由表2可知,在栽培方式对冬荪出菇量影响的研究中,冬荪出菇量均值为25枚/m2,除T3、T4、和T13处理显著高于对照(CK)外,其他处理显著低于对照(CK),说明栽培方式显著影响冬荪出菇量。在栽培方式对冬荪单菇鲜重影响的研究中,冬荪单菇鲜重均值为47.56 g,16个处理中除T8处理冬荪单菇鲜重显著低于对照(CK)外,其他处理与对照均无明显差异,说明菌种覆盖木叶对冬荪单菇鲜重有显著影响,栽培方式对冬荪单菇鲜重无显著影响。在栽培方式对冬荪单菇干重影响的研究中,冬荪单菇干重均值为5.96 g,在16个处理中,除T8处理冬荪单菇干重显著低于对照(CK)和T12处理单菇干重显著高于对照(CK)外,栽培方式对冬荪单菇干重无明显影响。在栽培方式对冬荪产量影响的研究中,冬荪每667 m2产量均值为49.68 kg,在16个处理中,除T5处理同对照(CK)无明显差异外,其他处理与对照有显著性差异,这说明栽培方式会显著影响冬荪产量。

2.3 冬荪栽培方式综合评价

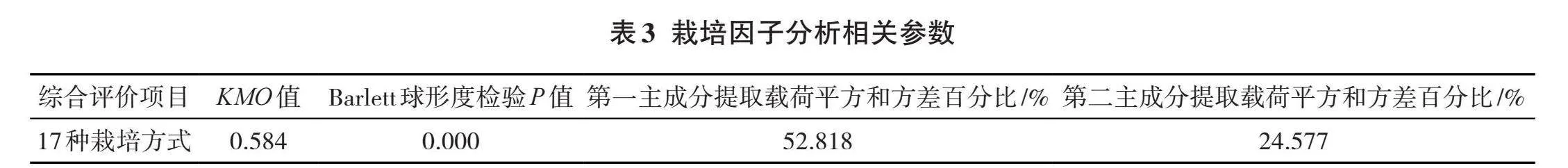

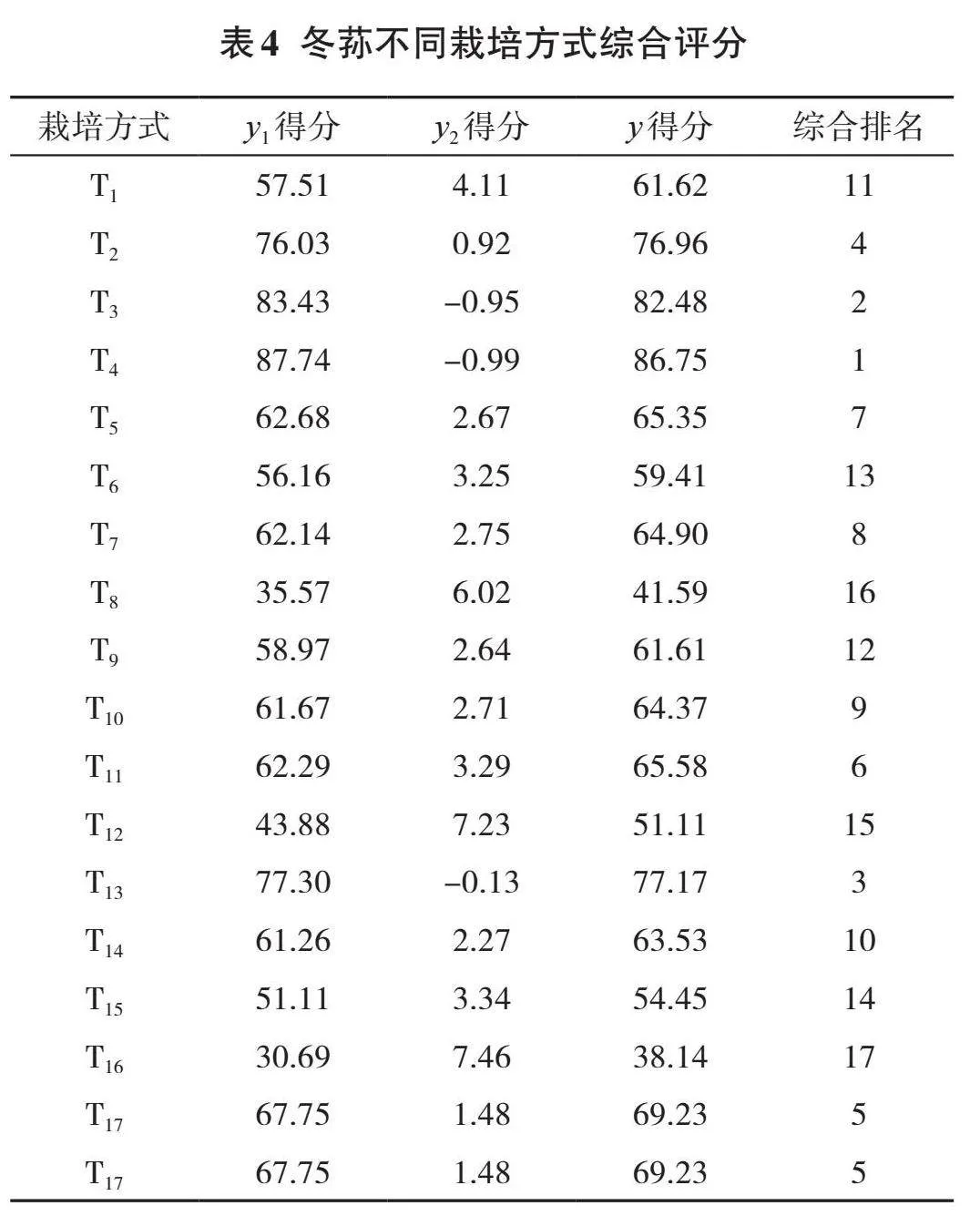

以冬荪菌蕾直径、菇长、菇柄径3个农艺性状指标和单位面积出菇量、单菇鲜重、单菇干重和产量4个产量指标共7个变量,通过因子分析评价栽培方式,根据综合得分排名情况对冬荪栽培方式进行综合评价。对17种栽培方式中的7个因子变量进行分析,由表3可知,Barlett球形度检验P<0.05值,KMO值为0.584,分析原有变量适合因子,7个因子提取率分别为x1=35.0%、x2=81.5%、x3=62.4%、x4=85.3%、x5=96.2%,x6=96.5%,x7=84.9%。共提取了2个主成分(F1~F2),提取的主成分反映了原始变量总体信息的77.39%,第一主成分得分方程式为1=0.524×ZX1+0.853×ZX2+0.692×ZX3+0.850×ZX4+0.600×ZX5+0.608×ZX6+0.873×ZX7,第二主成分得分方程式为y2=0.275×ZX1-0.294×ZX2-0.82×ZX3-0.361×ZX4+0.775×ZX5+0.771×ZX6-0.294×ZX7。将不同栽培模式下的变量因子标准化ZXi分别代入综合得分方程式y=y1×52.818%+y2×24.577%,汇总主成分得分。

由表4可知,通过对17种栽培方式中的7个因子变量进行分析,“菌材长10 cm横向铺设+菌种3 kg/m2+竹碎料3 kg/m2+麦麸+白糖+覆盖菌材+覆土4~6 cm+覆盖木叶2~3 cm”栽培方式得分最高,栽培方法综合评价最优;“菌材长15 cm横向铺设+菌种5 kg/m2+竹碎料3 kg/m2+麦麸+白糖+覆盖菌材+覆土4~6 cm+覆盖木叶2~3 cm”得分第二,栽培方式综合评价较优;“菌材长15 cm横向铺设+菌种3 kg/m2+竹碎料3 kg/m2+麦麸+白糖+覆盖菌材+覆土4~6 cm不覆盖不遮阳”得分最低,排名靠最后,综合评价差。

3 讨论

(1)冬荪菌种播种量可影响冬荪栽培,播种菌种量在2~3 kg/m2内,冬荪菌蕾直径、菇长随菌种量的增加而增加。当菌种量>3 kg/m2时,菌蕾直径和菇长减小冬荪出菇量、单菇重和产量指标随着播种菌种量的增加而增加。当播种菌种量为4 kg/m2时,单位面积出菇量41枚,产量最高,为84.14 kg/667 m2。

(2)菌材规格和铺设方式可影响冬荪生长情况。菌材越短,产量越高。菌材规格长10 cm、纵向破开后木材径粗5 cm,且不规则撒放在种植槽内,冬荪的菌蕾和子实体最大,出菇量和产量最高,这可能是由于木材规格短小,同样重量的木材撒放在土内形成的截面面数较多,冬荪菌丝体容易从各个方面侵染菌材,因菌丝体侵染面积大,故而出菇量大,产量高。长20 cm菌材纵向铺放的种植冬荪产量比横向铺放产量高,这可能是由于菌丝体沿菌材纵向比沿菌材横向更容易侵染菌材。

(3)冬荪菌种覆盖物可影响冬荪生长情况和产量。冬荪菌种均匀块状放在底层菌材上后,直接铺盖上层木材容易让菌种移位,导致菌种分布不均,添加植物碎料对冬荪产量和生物转化率有提升作用。试验结果表明,用植物碎料覆盖冬荪块状菌种对冬荪菌蕾大小、菌柄粗、出菇量和产量均有影响,菌种覆盖竹碎料对冬荪菌蕾大小、菌柄粗、出菇量和产量的促进作用最明显,菌种覆盖木叶,冬荪出菇量和出菇量最低。这可能是由于竹碎料和木材碎料对菌丝体侵染有促进增效作用。在菌种被木叶覆盖的实验中,菌丝体仅侵染底层菌材,上层菌材很少或没有被侵染,这可能是由于木叶阻隔菌丝体侵染上层木材。

(4)冬荪覆土及地表遮阳可影响冬荪栽培。当覆土厚度为1~3 cm、4~6 cm和7~9 cm时,出菇量和产量相当;覆土厚度>10 cm后,出菇量和产量急剧下降。这可能是由于冬荪菌丝体在土壤侵染有最大距离限制,菌丝体侵染出地表困难。试验结果表明,地表覆盖木叶遮阳、遮阳网遮阳和套用玉米遮阳,都能提高冬荪产量。土表覆盖3 cm木叶对冬荪地表遮阳,遮菌蕾直径最大,遮盖1层遮阳网对冬荪进行遮盖,冬荪出菇量和产量最高。不对冬荪栽培地进行遮阳,冬荪出菇量和产量最低,甚至绝产量。与其他菌类一样,冬荪遮阳防照射是冬荪露天栽培的必要环节,尤为重要。

4 结论

冬荪大田露天栽培受到菌种播种量、菌材长度大小、菌种覆盖料、覆土厚度、遮阳方式的影响,发展冬荪产业,排除菌种的影响,采用每平方栽培地“底层25 kg长木材(长度10 cm,径粗5 cm)菌料+2 kg菌种块状均匀分布+3 kg竹碎料(长5~8 cm)覆盖料覆盖菌种+营养料(0.5 kg白糖,0.5 kg麦麸)+上层15 kg木材(长度10 cm,径粗5 cm)栽培料+土壤覆盖4~6 cm+地表覆盖3 cm木叶遮阳”栽培模式产量最优,该技术组合可作为肉质型冬荪高效栽培模式进行推广。

参考文献

[1] 《中国食用菌百科》出版信息[J].广西林业科技,1992(3):136.

[2] 邓旺秋,宋斌,林群英,等.短裙竹荪和白鬼笔18SrDNA部分序列及其系统学意义[J].菌物研究,2004 (1):35-39.

[3] 李泰辉,宋斌,吴兴亮,等.滇黔桂鬼笔科研究[J].贵州科学,2004,22(1):80-89.

[4] 卢东升,贾晓,罗春芳.白鬼笔生物学特征研究[J].信阳师范学院学报(自然科学版),2010,23(2):242-244.

[5] 王彩云,侯俊,王永,等.白鬼笔研究进展[J].贵州农业科学,2019,47(9):44-48.

[6] 黄万兵,卢颖颖,刘倾城,等.基于响应面法优化冬荪液体菌种培养基[J].北方园艺,2022(16):106-112.

[7] 滕成龙,刘迪,尹钰涵,等.基于响应面法的杨树桑黄菌种液体培养基优化[J].黑龙江农业科学,2022(4):73-80.

[8] 桂阳,龚光禄,卢颖颖,等.白鬼笔出菇特性研究[J].食用菌,2013,35(3):12-14.

[9] 李能章,李能武,邱荣蓉,等.白鬼笔菌蕾的生长发育及出菇条件初探[J].生物学杂志,2006(5):41-42,22.

[10] 何忠国,侯俊,王彩云,等.冬荪优良菌种筛选研究[J].耕作与栽培,2021,41(4):33-37.

[11] 何忠国,侯俊,王彩云,等.栽培料用量、主材种类组合、栽培时间对冬荪产量的影响[J].农业工程技术,2021,41 (17):14-17.

[12] 刘鹏,曹永直,彭成江,等.利用天麻空窝和废菌材栽培白鬼笔技术[J].食用菌,2022,44(1):49-51.

[13] 肖艳,侯俊,王彩云,等.林下种植冬荪的丰产栽培技术[J].新农业,2022(6):27-29.

[14] 朱国胜,桂阳,刘鹏,等.白鬼笔仿野生栽培技术[J].农技服务,2018,35(3):36-40.

[15] 徐彦军,杨念龙,袁涛,等.添加茶枝屑熟料栽培对白鬼笔生长及产量的影响[J].江苏农业科学,2017,45(21):152-154.