平江县耕地土壤酸化现状与改良措施探讨

摘 要:通过对比平江县2011—2021年耕地土壤pH值监测数据与第二次土壤普查pH值结果,分析全县耕地土壤的酸化现状及成因。为突破土壤酸化对当地农业可持续发展的制约,结合平江县生产实际,从化学改良、生物改良、科学施肥和深耕轮作4个方面提出了酸化土壤改良措施。结果表明:平江县2011—2021年耕地土壤pH值为5.53,相比于第二次土壤普查结果,下降了0.34,且pH值下降以水田为主,下降了0.51,水田酸化现象严重。

关键词:耕地;土壤酸化;改良措施;平江县

中图分类号:S156.6 文献标志码:B 文章编号:2095–3305(2024)07–00-03

平江县位于湖南省东北部,县境地貌以山地和丘陵为主。全国第三次土地调查结果显示,平江县耕地总面积为50 252.66 hm2。耕地类型包括水田和旱地,其中水田面积为45 723.89 hm2,占耕地总面积的90.99%;旱地面积为4 528.76 hm2,占耕地总面积的9.01%。耕地土类主要由水稻土、红壤、紫色土和潮土四大土类组成,其面积占比分别为90.99%、6.46%、1.44%和1.11%。对平江县历年的耕地土壤常规监测数据进行梳理与分析发现,全县耕地尤其是水田均发生不同程度的酸化现象[1-2]。为解决平江县耕地酸化短板问题,在分析全县耕地土壤酸化现状及酸化原因的基础上,结合平江县的农业生产实际,提出了酸化土壤改良措施,为提高耕地内在质量、夯实粮食生产基础提供借鉴。

1 数据来源

2011—2021年共11年的耕地土壤pH值数据来源于平江县域内2 457个水田土壤样本和176个旱地土壤样本检测化验结果数据(其中2011年215个、2012年368个、2013年470个、2014年286个、2017年3个、2019年87个、2020年404个和2021年800个),该期间分析评价结果,简称测土期结果。二普期pH值数据来源于平江县的1980—1983年第二次土壤普查有关成果资料。

2 结果与分析

2.1 平江县耕地土壤pH值现状

测土期平江县耕地土壤采样点pH值介于4.1~7.8之间,评价点位和评价单元总体土壤pH均值分别为5.52和5.53,其中旱地土壤pH介于4.3~7.2之间,评价点位和评价单元土壤pH均值分别为5.64和5.63;水田土壤pH值介于4.1~7.8之间,评价点位和评价单元土壤pH值平均分别为5.51和5.49(表1)。

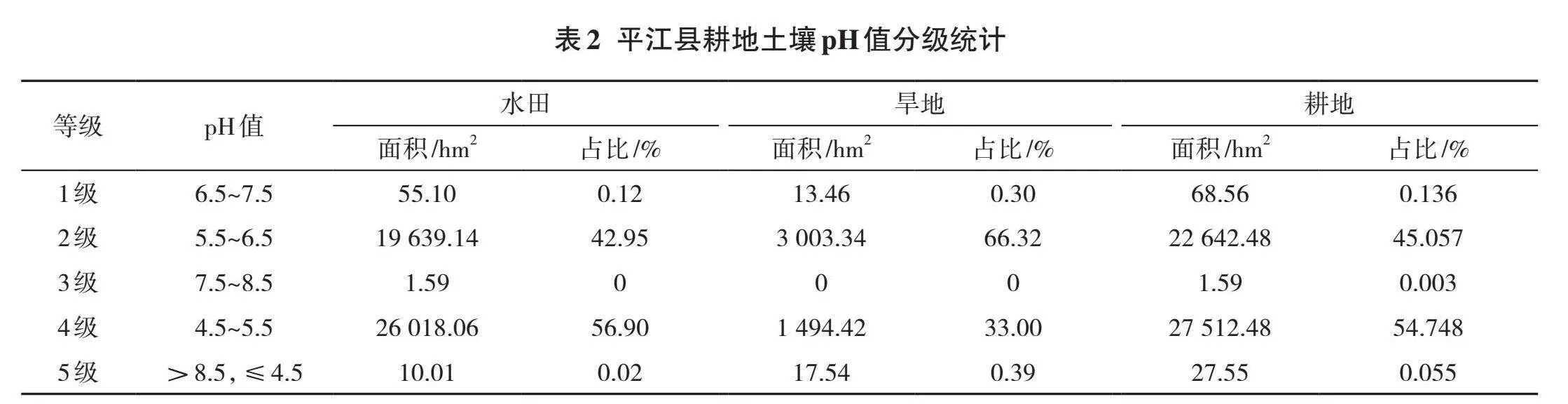

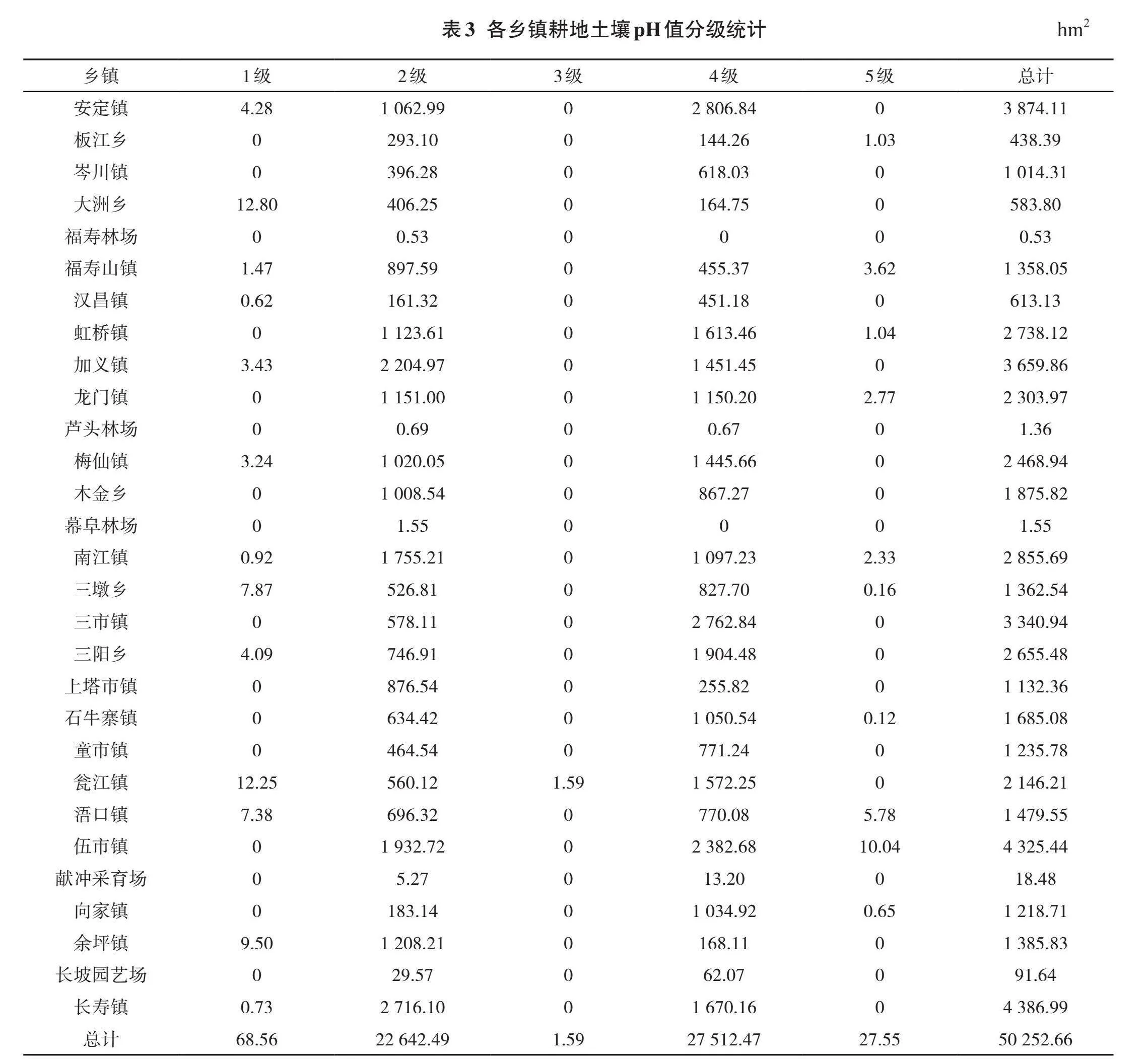

根据长江中下游区耕地质量监测指标分级标准,结合测土期耕地土壤pH值汇总数据的分布特征,对平江县耕地土壤pH值进行指标分级。结果表明,全县耕地土壤pH值分级以2级和4级为主。其中,耕地土壤pH值处于1级水平的耕地面积为68.56 hm2,占耕地总面积的0.136%,主要分布在大洲乡、瓮江镇、余坪镇等乡镇;耕地土壤pH值处于2级水平的耕地面积为

22 642.48 hm2,占耕地总面积的45.057%,主要分布在长寿镇、余坪镇、伍市镇等乡镇;耕地土壤pH值处于3级水平的耕地面积为1.59 hm2,占耕地总面积的0.003%,均分布在瓮江镇;耕地土壤pH值处于4级水平的耕地面积为27 512.48 hm2,占耕地总面积的54.748%,主要分布在安定镇、三市镇、伍市镇等乡镇;耕地土壤pH值处于5级水平的耕地面积为27.55 hm2,占耕地总面积的0.055%,主要分布在伍市镇、浯口镇、福寿山镇等乡镇。平江县水田和耕地土壤pH值分级也均以2级和4级为主,具体各分级面积占比见表2、表3。

2.2 耕地土壤pH值的变化情况

由表4可知,与二次土壤普查结果相比,测土期平江县耕地土壤pH值从5.87降至5.53,全县耕地土壤pH值平均下降0.34。但不同地类耕地土壤pH值变化差异较大,其中,水田土壤pH值下降较大,由二普期的6.0下降至测土期的5.49,pH值下降了0.51;旱地土壤pH值变化不大。数据分析表明,30多年来,平江县耕地土壤整体呈现出酸化趋势,且较为严重的酸化现象集中在水田上。

3 耕地土壤酸化的原因

3.1 酸性和生理酸性化肥的过量使用

在对农作物产量增长的追求刺激下,长期不合理施用化肥,尤其是尿素等氮肥以及酸性肥料的长期过量施用,加上鲜有农民自发施用石灰等碱性物质对酸性土壤加以定向改良,造成平江县耕地土壤酸化不断加剧。氮肥在土壤中会通过硝化作用转化为硝态氮,释放大量H+,H+的过量堆积一旦超出土壤对酸的分解能力,将导致土壤出现酸化现象。同时,长期大量施用如氯化铵、氯化钾、硫酸铵、硫酸钾、硝酸铵、硝酸钙、过磷酸钙、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸铜等生理酸性肥料,这些化肥中的阳离子可以交换出氢、铝离子,从而导致土壤pH值下降。

3.2 水分、养分管理不当

平江县春温多雨、降水集中,常年雨季从4月初开始,降水可持续80 d,雨季降水约占全年降水量的50%。而全县水田以水稻种植为主,其灌溉方式为漫灌,降水量大且集中,加上降雨期与春播施肥时间重合,使得土壤中的钙、镁、钾等碱基离子被大量淋失,而残留的硫酸根等酸性离子会导致土壤酸化。此外,农作物的收获会从土壤带走大量的钙、镁、钾等碱基离子,使土壤产生生物脱盐基化作用[3]。如果不能及时补充流失的养分或者补充不足,将会导致土壤酸化。平江县水田以水稻种植为主,大部分农民重视施用氮肥,忽略了钾肥的施用。因此,在农业生产管理过程中,不合理的水分管理,尤其是过量灌溉,以及施肥不合理也是造成平江县土壤酸化的重要原因。

3.3 耕作方式不合理

近年来,随着工业和城镇化的发展,农民进城务工增多,农村劳动力严重不足,无法进行有效的土壤深翻耕作,多采用拖拉机进行旋耕操作,耕作深度一般只有12 cm左右。同时,作物收获时土壤会被大型收割机械碾压,导致土壤耕作层逐年变浅,土壤板结,通气性差,导致土壤中嗜酸有益菌活性下降,H+长期在土壤中累积,造成土壤酸化。

4 酸化土壤改良措施

4.1 化学改良

可选择生石灰粉、熟石灰粉、石灰石粉、白云石粉等质量达标的农用石灰类物质,按照《石灰质改良酸化土壤技术规范》(NY/T 3443—2019),合理确定pH值提升目标、施用量和施用频度,从而快速提升土壤pH值。在平江县水田酸性土壤改良实践中,推荐对pH值<4.5的耕地施生石灰粉100~150 kg/667 m2,pH值为4.5~5.5的耕地施生石灰粉75~100 kg/667 m2。石灰类物质的细度对其施用效果有很大影响,较细的石灰粒度中和酸度效果最好,因此酸性土壤中施用石灰应过100目筛孔,并在水稻播种或移栽前3 d将石灰均匀撒施在耕地土壤表面,然后进行翻耕,使其与耕地土壤混合均匀,翻耕深度应>15 cm。根据治理效果,可每2~3年治理一次,避免因施用频率过高而导致土壤板结和影响农作物根系生长。

此外,为避免生石灰的一次性过量施用对土壤产生板结、肥力下降等现象的出现,也可以购买钙镁磷肥、牡蛎壳等pH值>10的土壤调理剂按照说明进行施用,土壤调理剂应符合《土壤调理剂通用要求》(NY/T 3034—2016)的规定要求。对于pH值>5.5的耕地,不建议开展化学改良工作,应以施用碱性有机肥、碱性配方肥、深耕轮作等防控措施为主。

4.2 生物改良

第一,增施有机肥,减少化肥施用量。施腐熟农家肥1 000 kg/667 m2或碱性商品有机肥200 kg/667 m2做基肥,部分替代化肥。第二,全面推进秸秆还田。采用联合收割机收割水稻,保留稻茬高度15~20 cm,同时将秸秆切碎成5~10 cm,并均匀地播撒在田间。为加快秸秆的腐解,均匀配施2 kg/667 m2腐解菌剂。第三,推广冬闲田绿肥种植。重点推广油菜(播量0.25 kg/667 m2)、小白菜(播量0.25 kg/667 m2)、萝卜菜(播量0.75 kg/667 m2)“三花”混播绿肥种植技术,在早稻移栽前7~15 d翻压,翻压时可结合施用石灰,促进绿肥加速腐熟。

4.3 科学施肥

依托第三次全国土壤普查数据库资料,由平江县土肥站牵头,积极引导农户购买碱性或中性化肥,并根据作物需肥规律、土壤供肥性能和肥料效应,在合理施用有机肥料的基础上,分片区制作氮、磷、钾及中、微量元素等肥料的测土配方施肥指导手册(包括施用数量、施肥时期和施用方法等内容),重点对种植大户、农民专业合作社等经营主体开展农作物精准施肥技术规范培训,减少不合理或过量施肥,避免加剧土壤酸化加剧。

4.4 深耕轮作

使用大型农机具至少保持3年1次的频率来深耕深翻25~30 cm,加深耕层,改善土壤通气性,促进有机质分解,综合提升土壤pH值。同时,对于酸化较为严重的耕地,为避免连续种植单一作物导致的养分不均,可合理实施“稻蔬”“稻烟”等轮作制度,可调节土壤养分,抑制土壤酸化,从而提高农业经济效益。

5 结束语

平江县2011—2021年耕地土壤pH值为5.53,相比于第二次土壤普查结果下降了0.34,且pH值下降以水田为主,下降了0.51,水田酸化现象严重。针对平江县土壤酸化严重且分布面积广的现状,需要根据各种酸性土壤改良技术的优缺点,结合当地实际,综合施策,提高耕地质量。

参考文献

[1] 张洪良.贺州市耕地土壤酸化现状分析及改良对策[J].农业研究与应用,2018,31(1):25-29.

[2] 杨义,王林学.渝北区耕地土壤酸化现状测试分析及改良措施建议[J].南方农业,2015,9(19):25-28.

[3] 肖婷.宁国市土壤pH调查及改良措施[J].宁夏农林科技, 2013,54(8):46,56.