马尾松不同方位打孔注药吸收效果初步试验

摘 要:采用5.7%甲氨基阿维菌素苯甲酸盐乳油注干施药防治松材线虫病,按20 mL/株剂量,分阳面东、南、西、北、东北、东南、西南、西北8个方位和阴面东、南、西、北、东北、东南、西南、西北8个方位注入马尾松树干,注药后6、24 h调查药剂吸收比例。结果表明,阳面注干后药剂吸收以东北方位最佳,其次依次是东、东南和西南方位;阴面注干药剂吸收以西方位最佳,西北方位次之。阳面注干施药应避免西北方位;阴面注干施药应避免东北方位。

关键词:注干施药;马尾松;不同方位;吸收效果

中图分类号:S763.18 文献标志码:B 文章编号:2095–3305(2024)07–00-03

松材线虫病是具有毁灭性的森林病虫害,松树一旦被感染很快枯萎死亡。该病虫害具有适生范围广、寄主种类多、传播速度快、感病松树死亡率高、防治困难等特点。1982年,在南京首次发现松材线虫病,之后迅速扩散蔓延。截至2020年12月31日,全国共有17省(区、市)、718个县级行政区、5 479个乡镇级行政区发生松材线虫病疫情,疫情发生面积181万hm2,病死松树数量1 947.03万株,经济和生态损失巨大,对我国的松林资源、自然景观和生态资源造成极大的破坏。三门县于2013年被国家林业和草原局确定为松材线虫病疫区,发生已有十余年历史。

作为一种侵染性森林病害,松材线虫病流行为害的起点是病原线虫对个体松树的侵染,因此最有效的防治技术是在个体树内注入高效药剂,使松树获得抗病原线虫侵入的能力,从树干注药能将药剂有效成分注入树体,通过树木蒸腾作用使药剂输导分布至树体的各个部位,有效预防松材线虫病的发生[1]。三门县早在2010年就在瑞云山的部分大松树注射“松线光”(3.2%阿维菌素乳油),瑞云山头松林保持完好,与使用注干药剂预防密不可分。李桥等[2]认为,除药剂的理化性质对传导速度和传导量影响明显外,气温、湿度、风速等都会影响树木对水分及药剂的吸收和传导。张扬等[3]认为药剂在树种体内的输导与输导部位、输导速度及输导量的差异都有影响,因此在注干施药时也应因地制宜,选择合适的注干方式。例如,在不同的树种上进行打孔注药时,孔的深度应随树种而变;害虫在树体中分布的部位不同,且树木传导药液有一定的方向性,应在树干上均匀钻孔。松树由于其自身流脂的特性,实施注射施药需要避开春夏流脂季,而该时间也正是松树快速生长期,而秋冬季注射施药是比较适合的[4]。树干注射是一种高效、选择性强的施药技术,其优点是不受降雨、干旱等气象因素的制约,也不受树干高度、危害部位的限制,是一种精准施药的技术措施。其现已被广泛应用于林木病虫害防治、树木衰弱救治、增加植物源提取物等方面[5]。树干注射法用于松材线虫病防治,药剂被吸收是取得防治效果的前提,但在注干防治松材线虫病实践中发现,即使在松树停止分泌松脂的冬季,同一种药剂注射在同一株松树不同方位的吸收情况存在差异,树木种类、树龄及天气条件均为非人为控制因素,而打孔注药方位是可人为选择和控制的。为明确松树不同方位打孔注药对药剂吸收的差异,选用已登记被用于注干施药防治松材线虫病的5.7%甲氨基阿维菌素苯甲酸盐乳油,以20 mL/株剂量,观察记录注干施药后6、24 h的药剂吸收量,旨在评价5.7%甲氨基阿维菌素苯甲酸盐乳油打孔注药松树不同方位吸收效果差异,从而为其在防治松材线虫病中得到正确使用提供科学依据。

1 材料与方法

1.1 研究区域概况

试验地在浙江省三门县海游街道寺后村的端云山,位于浙江省东南部,三门县西北部,地理坐标为121°23.06′E,28°7.49′N。地处亚热带季风气候区,县境内冬夏长、春秋短,四季分明。全年气温最低月在1月,月平均气温为5.3 ℃左右;气温最高月在7月,月平均气温为27.9 ℃左右;全年平均气温为16.6 ℃,无霜期为242 d。受海洋性季风影响,降水充沛,年平均降水量为1 645.3 mm,年平均日照时数为1 863.7 h。土壤为红壤,海拔为24~52 m。试验地为天然马尾松林,林分密度为1 110株/hm2。试验前7 d为晴天或多云天气,试验当天和翌日均为多云天气,日最高气温为13 ℃,最低气温为3 ℃。

1.2 试验方法

1.2.1 供试药剂

5.7%甲氨基阿维菌素苯甲酸盐乳油(浙江龙游东方阿纳萨克作物科技有限公司生产,农药登记证号PD20120008),规格20 mL/瓶(有效成分1 g)。

1.2.2 试验设计

试验分别设阳面东、南、西、北、东北、东南、西北、西南和阴面东、南、西、北、东北、东南、西北、西南方位注药各8个小区,共计16个小区,随机组合排列。每个试验小区注干施药20株,重复3次,每株注药20 mL(有效成分用量1.0 g/株)。

1.2.3 施药方法

选择胸径15~30 cm生长健康的马尾松,于2023年2月22日用指南针测定并记录注药方位后在松树根基距地面50 cm处进行钻孔。孔深为6.5~7.0 cm,孔径为6.5 mm。用钻孔机沿松树干倾斜向下30°~40°方向钻孔,剪开针剂的瓶尖头部,将针剂注射头插入注入孔,开始注入药液。适当用力按压并旋转药瓶,使注射头部分和注药孔紧密相结合,用尖锥打开尾气孔。在150 cm处的松树上钉红色的编号铝牌,每株1个编号,记录每株注药马尾松的编号和胸径。

1.2.3 试验调查

参照田鹏鹏[6]的研究方法,根据瓶中药液水平面及刻度线,于注药后6、24 h测量树体对注药瓶内药剂的吸收比例,计算各试验小区吸收比例的平均值。

1.3 数据分析

采用DPS软件分别对阳面和阴面东、南、西、北和东北、东南、西南、西北8个方位药剂吸收比例进行单因子方差分析,并进行Tukey多重比较(P<0.05)。

2 结果与分析

2.1 阳面马尾松树干注药后6、24 h注药瓶内剂被树体吸收比例比较

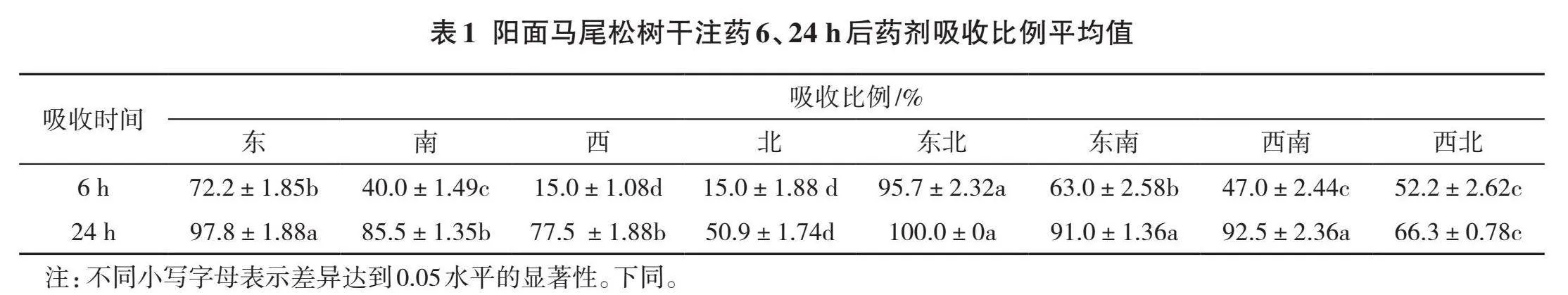

供试药剂注射阳面马尾松树干不同方位注药瓶内药剂的吸收比例比较试验结果(表1)表明,东、南、西、北4个方位注干施药后6 h,东方位的药剂吸收比例为72.2%,显著高于南、北、西方位的药剂吸收比例(P<0.05);其次是南方位,药剂吸收比例为40.0%,显著高于西、北方位药剂吸收比例(P<0.05);西、北方位药剂吸收比例最低,均为15.0%。从东北、东南、西南、西北4个方位来看,东北方位注药吸收效果最佳,药剂吸收比例达95.7%,显著高于东南(63.0%)、西南(47.0%)和西北(52.2%)方位的药剂吸收比例(P<0.05),东南方位药剂吸收比例显著高于西南和西北方位的药剂吸收比例(P<0.05),西南、西北方位药剂吸收比例无显著差异。

阳面马尾松树干东、南、西、北4个方位注干施药后24 h以东方位的药剂吸收比例最高,为97.8%,显著高于南(85.5%)、西(77.5%)、北(50.9%)方位的药剂吸收比例(P<0.05),南、西方位的药剂吸收比例无显著差异,但显著高于北方位的药剂吸收比例(P<0.05);从东北、东南、西南、西北4个方位来看,以东北方位注药吸收效果最佳,药剂吸收比例达100.0%,与东南(91.2%)、西南(92.5%)方位的药剂吸收比例无显著差异,但三者均显著高于西北方位(66.3%)的药剂吸收比例(P<0.05)。由此可见,阳面山林注干施药,应选择马尾松树干的东北、东、东南和西南方位,其次是南和西方位,应避免在西北方位注干施药。

2.2 阴面马尾松注药后6、24 h注药瓶内剂被树体吸收比例比较

供试药剂注射阴面马尾松树干不同方位注药瓶内药剂的吸收比例比较试验结果(表2)表明,阴面马尾松树干东、南、西、北4个方位注药后6 h以南方位药剂吸收效果最好,吸收比例为53.3%,显著高于其余3个方位的吸收比例(P<0.05),其次是东方位,药剂吸收比例为42.0%,显著高于西(30.0%)、北(20.0%) 方位的药剂吸收比例(P<0.05);从东北、东南、西南、西北4个方位来看,东南、西南方位的药剂吸收比例分别为44.3%和36.7%,两者间无显著差异,但显著高于西北(28.9%)、东北方位(8.3%)的药剂吸收比例(P<0.05),西北方位的药剂吸收比例显著高于东北方位的药剂吸收比例(P<0.05)。

马尾松树干注药后24 h则以西方位的药剂吸收效果最好,吸收比例为85.0%,显著高于其余3个方位的药剂吸收比例(P<0.05),东、南、北3个方位的药剂吸收比例无显著差异;从东北、东南、西南、西北4个方位来看,以西北方位的药剂吸收比例最高,显著高于东北方位的药剂吸收比例(P<0.05),但与东南、西南方位的药剂吸收比例无显著差异。由此可见,阴面马尾松林注干施药,首选西方位,其次是西北、东南、西南方位和南方位,应避免东北方位注干施药。

3 讨论与结论

相关研究结果表明,打孔注药是预防松材线虫病的有效措施,林间注干施用甲维盐,防治效果显著。潘伟华[7]等证实了林间注干施用甲维盐可有效防治松材线虫病,且注药1次,可连续3年将马尾松的死亡率控制在0.19%~0.58%。注干施药是松材线虫病预防措施,必须在越冬松墨天牛羽化前将药剂提前注入树体,并在松树体内克服松脂障碍传导分布至树体各个部位,才能有效保护松树免遭松材线虫的侵染。施药效果要注意规格剂量、打孔位置、角度孔径、孔深及注药瓶嘴与药孔结合紧密、药瓶尾气孔是否打开等因素的影响。树干注药技术是利用植物自身的蒸腾拉力将药液吸入木质部,打孔部位不同,因太阳辐射差异导致蒸腾拉力不一致,从而在一定程度上影响药剂吸收。

在防治松材线虫病防治实践中发现,即使在松树停止分泌松脂的冬季,同一种药剂注射在同一株松树不同方位吸收情况存在差异。曹清平、孙薇、王秋月等[8-10]

注干吸收研究,表明甲维盐注干充分吸收后,可在主干、侧枝以及松针组织内检测发现较高浓度的甲维盐残留,并在2年内维持残留药效,注药后2 h吸收量达到80%以上,注药1 d后全部被吸收,20%甲维盐可溶液剂在27~33 ℃高温下吸收良好,在60~120 mg/cm胸径浓度范围内对松材线虫防治效果良好,且对松树和周围环境安全。自流式注药不需要外加压力,药剂在自身重力的作用下自然地流入树体木质部,然后传至树体各个部分;观察证明,线虫先进入树脂道,然后寄居到周围的皮层组织[11]。因此,将药剂注入后能否与树脂道中的松材线虫相接触,对预防效果十分关键。药剂的吸收效果越好,防治效果必然越强。于秀坤[12]通过对马尾松树干不同部位打孔注射研究,发现树干南北两侧水分吸收量不同,认为是树体南、北两侧接受太阳辐射的差异造成的。此次试验结果表明,5.7%甲氨基阿维菌素苯甲酸盐乳油打孔注药松树不同方位吸收效果存在差异,在林间采用树干注射法施药预防松材线虫病要注意方位选择,结论与于秀坤试验研究结果及冬季太阳辐射特点一致。可以得出,冬季松材线虫病防治在阳面注干施药应首选东北方位,避免北、西北方位;在阴面注干施药应首选西方位,避免东北方位。在具体防治实践中,各地主管部门应将阳面西北方位、阴面东北方位打孔注药列入项目实施中需要主要提示要求,这样有利于药剂充分吸收传导,增强防治效果。

参考文献

[1] 来燕学,何月秋,池树友,等.高效松材线虫病预防注射药剂配制与林间药效研究[J].江西农业大学学报,2016,38(5): 871-878.

[2] 李桥,张绍勇,仇辉康,等.6种药剂林间注干施药防控松材线虫效果分析[J].浙江农林大学学报,2016,33(4):718-723.

[3] 张扬,杨鼎超,张林平,等.注干施药技术防治松材线虫病的研究进展[J].生物灾害科学,2017,40(4):213-218.

[4] 王长新.马尾松采脂量的相关因子分析[J].河南科技大学学报(农学版),2004(3):22-25.

[5] 洪承昊,赵飞,喻卫国,等.松材线虫病注干施药防控技术研究进展[J].南方林业科学,2023,51(2):71-74,78.

[6] 田鹏鹏.树干注射吡虫啉在树体内的吸收传导分布研究[D].杨凌:西北农林科技大学,2008.

[7] 潘伟华,吴继来,贾进伟,等.甲维盐注干施用对松材线虫病的防治效果分析[J].中国森林病虫,2014,33(6):41-44.

[8] 曹清平,马莉,张雷,等.2%甲氨基阿维菌素在松材线虫病防控中的应用[J].湖北林业科技,2020,49(4):42-44.

[9] 孙薇,张立华,王勇军,等.注干施药后黄山松体内甲维盐含量检测及残留动态分析[J].浙江林业科技,2022,42(4):83 -87.

[10] 王秋月,李振兴,熊婷,等.马尾松打孔注射20%甲维盐可溶液剂防治松材线虫病的林间药效试验[J].林业科技通讯,2023(4):116-119.

[11] 国家林业和草原局森林病虫害防治总站,南京林业大学,中国松材线虫病的发生规律与防治技术[M].北京:中国林业出版社,2019.

[12] 于秀坤.树干施药的机理初步研究[D].南京:南京林业大学,2009.