肃州区榆绿毛萤叶甲绿色防控技术

摘 要:榆绿毛萤叶甲是榆属植物的一种重要食叶害虫,危害严重时会导致树势衰退,影响树木质量。2018年肃州区首次发现榆绿毛萤叶甲以来,给当地榆树造成了一定的为害。介绍了榆绿毛萤叶甲在肃州区的分布、形态特征、生物学特征和为害特征,并从营林措施、监测预测、人工物理防治、生物防治和药剂防治方面详细探究了榆绿毛萤叶甲绿色综合防控技术,从而控制榆绿毛萤叶甲的危害,减少化学农药的施用,保护绿色健康的生态环境。

关键词:榆绿毛萤叶甲;绿色防控技术;综合防治;肃州区

中图分类号:S763.7 文献标志码:B 文章编号:2095–3305(2024)07–000-03

榆绿毛萤叶甲,又称为榆绿金花虫、榆蓝金花虫、榆毛胸萤叶甲、榆蓝叶甲等,属鞘翅目叶甲科,主要分布在我国辽宁、吉林、黑龙江、河北、山西、河南、山东、江苏、内蒙古、甘肃等地,主要以幼虫及成虫为害榆树嫩芽、叶片,危害严重时常吃光整株榆树的叶子,最后仅留下叶脉[1-2]。此外,老熟幼虫化蛹时常群集于枝干,分泌一些液体,引起霉菌的寄生,造成枝干变黑。该虫密度大,食性单一,具有暴发性特点,给防治带来极大困难。榆树因易成活、耐修剪,生长速度快、抗逆性强,景观效果好,其作为肃州区主要的乡土树种之一,被广泛用于行道树、庭院绿化等城乡绿化造景,叶片防尘滞尘能力较强,有空气的天然“过滤器”之称[3]。2018年肃州区在G30连霍高速沿线榆树上首次发现榆绿毛萤叶甲以来,其发生面积逐年扩大,危害程度逐年提高,截至2023年全区范围内15个乡镇、城区、经济开发区都有分布,发生面积约106.66 hm2。

为推进美丽乡村建设,有效保护生物多样性,减少农药施用量,降低防治成本,可持续控制榆绿毛萤叶甲,于2020年起对该害虫开展监测调查和绿色防治技术试验,效果显著。

1 形态特征

榆绿毛萤叶甲成虫(图1),体型呈长条状,颜色为橙黄色,体长7.5~8.2 mm,宽2.4~4.1 mm;鞘翅呈蓝绿色,表面具金属光泽;虫体覆盖着长绒毛和刺突;黑色丝状细长触角分为两部分,1~7节背面呈近黑色,8~11节全节为深色。头部相对较小,1个黑色的纹状钝角三角形前头瘤位于头顶中央,其上配备了黑色、半球状复眼。前胸背板横向宽阔,显示出醒目的凸起斑纹。其前部相对较窄,而后部较为宽广,两侧各具一近圆形的黑斑,中央则呈倒葫芦形的黑斑,小盾片则呈黑色。在翅膀上,两条明显的凸起线条各自呈现。雌成虫、雄成虫的腹部末端分别呈现出U形凹陷和半圆形的凹陷[4]。

卵,形状为锥形,顶端尖锐,长度约为1 mm。卵通常在榆树叶片背面以两列排列,榆钱或嫩枝上极少可见。卵初产时表面光滑、鲜黄色,2~4 d后,颜色逐渐加深,尖头处的颜色转变为黑色。每个卵块内含的卵粒数量6~30粒。

幼虫(图2),先后经历3个龄期的发育。一龄幼虫的体长为1.1~2.3 mm,头部宽而尾部较窄,呈鸡蛋黄色,3~5 d后,其体色逐渐加深,随后经历一段时间的集体取食后,开始分散取食为害。二龄幼虫明显W2Pbbr/efTMOJUHQdMiQcw==变大,且颜色相较于一龄幼虫更为深沉,体长2.8~4.6 mm。

至于三龄幼虫,其体长接近于11 mm,呈长形,颜色深黄。胸部和腹部1~8节的背面呈漆黑色,前胸背中央近后方有一块方形的黑斑,前中胸背面有8个毛瘤,侧面各有2个毛瘤;腹部1~8节每节的背面都有10个毛瘤,两侧各有3个。

蛹(图3),呈深黄色,长4.3~6.8 mm,宽度约3.0 mm,背部覆盖着刚毛,翅位于体两侧裹足,前胸背板清晰可见,羽化前颜色呈黑灰色。

2 生物学特性

2.1 生活史

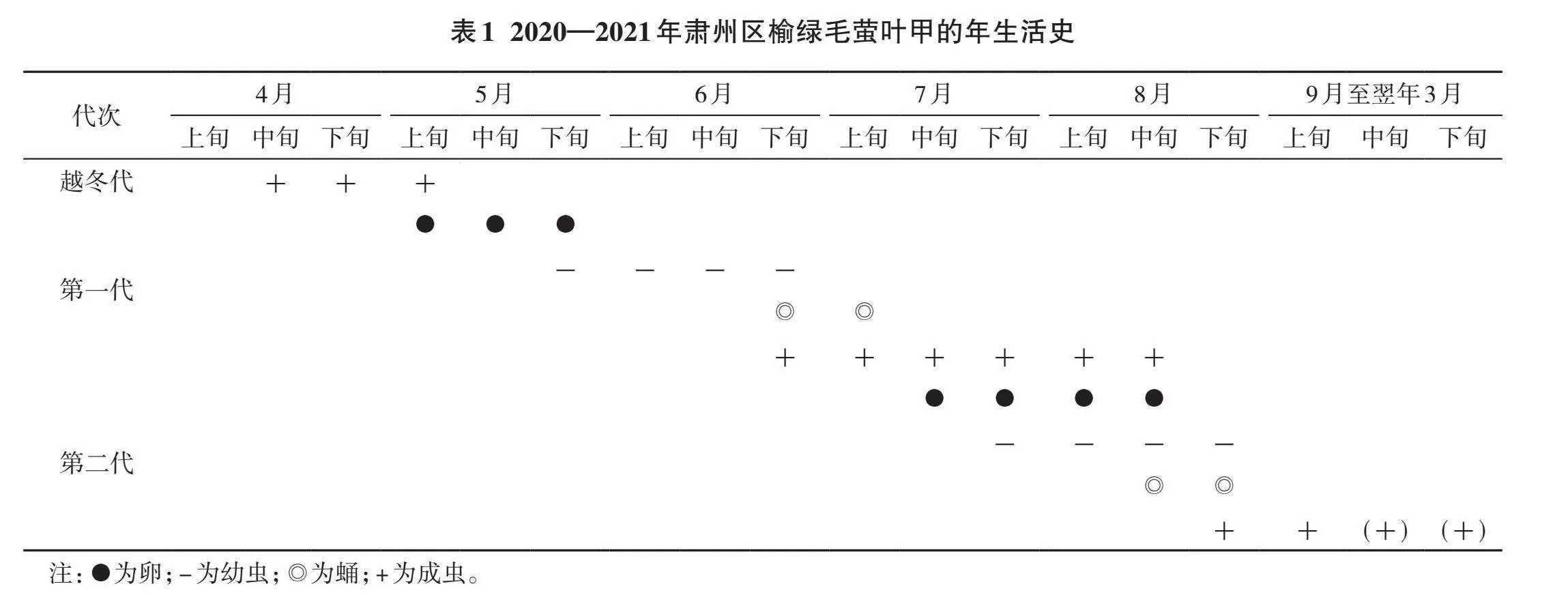

榆绿毛萤叶甲在肃州区1年发生两代,其生活史如表1所示。其主要在杂草、落叶、墙缝、树皮裂缝、砖瓦下等地方处以成虫越冬。越冬代成虫于翌年4月中旬伴随着榆树的发芽展叶开始出蛰、取食、交配和产卵行为,世代重叠且不整齐,一般产卵后一周左右孵化为幼虫。第一代幼虫在6月中下旬至7月上旬达到危害高峰,而第二代幼虫在7月下旬出现。每年6月中旬至7月上旬是榆绿毛萤叶甲害虫的繁殖高峰期,而7月下旬至8月上旬,新孵化的第二代幼虫会群体出现,啃食树叶。8月中下旬,第二代幼虫会集中在树干裂缝处化蛹,羽化后继续取食,随后寻找合适的场所越冬。

2.2 生活习性

成虫通常在取食叶片15 d左右补充能量后开始交尾产卵,通常将10~20粒卵排成两列产于叶背处,经过1周左右孵化为幼虫,初龄幼虫啃食叶肉,导致叶片出现网眼状损害。随着幼虫进入2龄,其将叶片啃食形成孔洞,而在3龄后,食量进一步增加。第一代幼虫发育时间约为20 d,而第二代则需要约17 d,老熟的幼虫会集中在树干、枝杈或树皮裂缝中形成群集化蛹,蛹期约为一周。成虫具备较强的飞行能力,对光的趋向性相对较弱,并且具有一定的假死性。

3 为害特征

榆绿毛萤叶甲以幼虫、成虫取食榆树芽苞、叶片,为害时间跨度长,从榆树萌芽到落叶都有可能受到其危害。被侵害初期,叶片呈现出穿孔的特征,而当虫口密度较大时,叶肉被大量啃食,只剩下主叶脉,榆树的叶片可能完全枯萎卷缩,严重减弱了树木的光合作用,在受害芽处常可以看到树液溢出,而老熟幼虫在化蛹时通常会分泌液体,容易导致霉菌滋生,严重影响了城乡绿化景观效果和生态平衡(图4)。2023年的调查结果显示,榆绿毛萤叶甲在肃州区的农田防护林、城乡道路、公园和广场及庭院绿地榆树上均有为害。该虫对不同榆树的喜食性存在一定差异,喜食性由强到弱依次为白榆,垂榆、园冠榆,金叶榆,大叶榆。危害程度在各地也略有差异,清水镇、上坝镇、果园镇、银达镇、西峰镇、泉湖镇、西洞镇榆绿毛萤叶甲危害相对较为严重,其中银达镇银达村和佘新村主干道、西峰镇五中校园、酒文路沿线、清水镇西二村危害偏重,这与养护管理水平和防控措施直接相关。

4 绿色综合防治技术

绿色综合防治技术,主要包括生态调控、生物防治、人工物理防治和科学用药等技术。根据当地榆绿毛萤叶甲发生规律和特点,坚持“预防为主,综合治理”的防控原则,采取物理防治和生态控制等措施减少虫源基数,以保护利用天敌昆虫和施用生物农药进行防治为主要手段,减少化学农药的用量,从而有效控制榆绿毛萤叶甲,将该虫对榆树造成的损失控制在经济阈值以下。

4.1 营林措施

在栽植榆树时选择大叶榆等抗性强的树种,同时积极营造混交林,增强林分抗性。冬季土壤封冻前,结合整形修剪措施对榆树进行清园,在树干基部和周围进行深翻、施肥,清除林地、公园等绿地内的杂草、枯枝落叶,破坏害虫越冬场所,减少虫源基数。

4.2 监测预报

加强对榆绿毛萤叶甲虫情的监测,并及时发布预报预测信息是做好防治工作的基础。要建立健全的监测网络体系,配齐配强监测人员队伍,结合当地气象、环境因子和过去3~5年害虫各历期时间、发生范围、为害程度等情况,在重点发生地带建立监测点,在越冬成虫出蛰期、产卵期、幼虫为害初期等关键节点进行多次监测,及时动态全面掌握县域内榆绿毛萤叶甲发生动态,认真做好风险评估和趋势预测,及时发布预报信息,为科学防治提供准确依据[5]。

4.3 人工物理防治

榆绿毛萤叶甲的物理防治方法主要包括物理阻隔和人工捕杀技术。每年3月下旬前,在榆树胸高位置处缠绕绑扎两道森防专用胶带,在两道间隔10 cm左右的空隙,有效减少成虫上树。早春气温较低时段,榆绿毛萤叶甲成虫刚上树,因成群聚集、不活跃且具有假死性的特点,可通过摇树将虫体震落或用扫帚等扫下成虫后集中消灭。利用幼虫群集化蛹习性,在榆绿毛萤叶甲集中化蛹期(6月末至7月初,8月中下旬),可采用人工刮除虫体的方法,大幅降低虫口密度。

4.4 生物防治

可投放异色瓢虫卵卡,利用异色瓢虫的幼虫捕食榆绿毛萤叶甲的卵,利用榆毛萤叶甲啮小蜂寄生卵,蠋蝽捕食各虫态,利用这些捕食性、寄生性天敌昆虫,达到以虫治虫的效果。在持续多雨、阴湿天气,利用白僵菌寄生,防治榆绿毛萤叶甲的幼虫,进行以菌治虫也会取得较好的防治效果,或利用0.3%印楝素乳油和6%鱼藤酮微乳剂对榆绿毛萤叶甲幼虫进行绿色防治。

4.5 药剂防治

在榆绿毛萤叶甲的药剂防治中,相关人员需要优化药剂防治策略,科学、合理使用安全、高效、持效期长、低毒的对口农药,同时及时轮换用药,加强抗药性监测,适期适时施药[6]。可喷洒1.2%烟碱·苦参碱乳油1 000倍液或25%灭幼脲1 000倍液或1%阿维菌素1 000倍液或10%吡虫啉可湿性粉剂1 500~2 000倍液防治低龄幼虫;喷施3%高效氯氰菊酯微囊悬浮剂1 000~1 500倍液或2%甲氨基阿维菌素苯甲酸盐

1 000~3 000倍液或20%氯虫苯甲酰胺SC 1 200~2 000倍液防治榆绿毛萤叶甲成虫[7-8]。

5 结束语

作为肃州区乃至河西走廊重要的绿化树种之一,榆树具备较高的药用、食用和观赏价值,在造林和城乡绿化中得到广泛应用。然而,在当前榆绿毛萤叶甲防治中还存在绿色防治技术的应用率相对较低、天敌生物防治制剂商品化亟待突破、区域性的虫害调查预报发布不及时、榆树抗性品种的选育和推广应用相对滞后等问题。在今后榆树管护中,相关人员应牢固树立绿色植保理念,积极营造混交林,同时加强造林后的管护和抚育管理,创造不利于榆绿毛萤叶甲等害虫发生的环境条件,从而有效降低病虫为害。推广以物理防治和生物防治为重点,科学使用安全、环保药剂,营造良好生态环境,保护生物多样性,最大限度地发挥天敌昆虫和鸟类对害虫的控制作用,以平衡的生态来促进森林系统健康生长。

参考文献

[1] 王树娟,斯琴,张丽莹,等.4种农药对呼和浩特市榆绿毛萤叶甲室内毒力测定及田间防效评价[J].植物保护,2023, 49(4):369-372.

[2] 陈曾.长春市榆绿毛萤叶甲的发生规律[J].农业与技术, 2021,41(21):138-141.

[3] 呼木吉勒图,郗雯,李娜,等.两种榆树叶甲特性及生物防治研究进展[J].内蒙古林业科技,2019,45(3):51-55.

[4] 陈曾.榆绿毛萤叶甲发生规律与防控技术研究[D].长春:吉林农业大学,2019.

[5] 王朝,李勤,唐秀丽,等.吐鲁番地区榆黄毛萤叶甲及其卵寄生蜂记述[J].新疆农业科学,2015,52(2):283-287.

[6] 夏敬源.大力推进农作物病虫害绿色防控技术集成创新与产业化推广[J].中国植保导刊,2010,30(10):5-9.

[7] 王树娟,斯琴,刘义龙,等.呼和浩特市城市园林榆绿毛萤叶甲绿色防控技术浅析[J].内蒙古林业调查设计,2023,46 (3):31-33.

[8] 苏柳,王承锐,牟玉杰.扎兰屯地区榆树常见3种叶甲识别及防治措施[J].内蒙古林业调查设计,2022,45(5):27-29.