用户浸合科学:浸合理论视阈下的“公众参与科学”概念反思

[摘 要] 公众参与科学作为缺失模型的替代与进阶,自20世纪末以来受到了学者们的广泛关注。但近年来,全球范围内公众参与科学的发展均遭遇了一定程度上的困境,对此学者们提出了大量解决方案。但这些方案在解决公众的被动参与,以及公众与科学之间的实质不对等方面仍有缺陷。因此,我们还需重新思考“参与”(engagement)这一概念本身及其对于公众主体身份认知的意义。对此,文章从营销学领域对于“engagement”的诠释即浸合理论入手,探讨了浸合理论相较于公众参与科学理论的区别与优势。浸合理论在重视参与者的“用户”属性的基础上,更加强调过程的灵活性、姿态的互融性以及价值生产的共享性。这些特征都对于调试公众参与科学理论与实践模型,解决当前公众参与科学的困境具有较好的借鉴意义。

[关键词]浸合理论 公众参与科学 参与主体性 过程共融 价值共享

[中图分类号] N4;G315 [文献标识码] A [ DOI ] 10.19293/j.cnki.1673-8357.2024.04.010

公众参与科学(Public Engagement with Science,PES)作为科学传播缺失模型(deficit model)的替代与进阶,于20世纪末发端于西方社会,并快速席卷全球 [1]。21世纪科学技术与社会(Sicence-Technology-Society,STS)领域的参与转向更是进一步推动了“参与模型”在科学传播、科技治理等领域的发展。同时,信息技术与社交媒体的快速发展也进一步使得这种基于“民主模型”(democracy model)的公众参与路径更加多元且可行 [2]。虽然当前也有部分学者指出公众参与科学模型与“缺失”或“对话”模型之间并不存在必然的优劣或进阶关系 [3],但公众参与科学作为当前调适科学与社会、科学与公众之间关系的一种更优的理想方案已经被广泛接受[4]。然而,正如一些研究者所言,“虽然无人质疑公众参与科学的必要性,但无论是国外还是国内,公众参与科学的实践效果并不尽人意” [2]。这种不尽如人意,不仅仅出现在公众与科学界之间的政治协商以及在此基础上出现的科技治理的困境中 [5-6],同样也出现在近年来备受关注的公民科学项目中 [7]。2012年,丹麦政府停止了对丹麦技术委员会(Danish Board of Technology)及其广为人知的各类科学对话及公众参与科学项目的资助,这也被视为是公众参与科学在全球发展潮流中的一次大挫败。2023年,北美著名公益组织科学技术中心协会(Association of Science and Technology Centers,ASTC)也宣告其所推动的社区科学(community science)公众参与项目受挫 [8-9]。而放眼中国,无论是2013年的转基因黄金大米试吃还是近年来PX项目的公众讨论,抑或是自2020年后艰难发展的公民科学实践,公众参与科学的社会价值均未能如预期般实现[10-11]。有学者更是将中国当前的公众参与科学总结为公众参与意识不足背景下的“多(表层)参与,少(实质)参加”(more engagement but less participation)困境[12]。上述种种“挫败”情况都表明,当前亟须反思公众参与科学及其内部的行动者关系,重新建构公众参与科学的底层逻辑与行动路径,以期更好地实现公众参与科学的社会价值。

1公众参与科学的困境与反思

杰克·斯蒂尔戈(Jack Stilgoe)等人在其2014年的论文《为什么我们需要推动公众参与科学》(Why Should We Promote Public Engagement with Science)中指出,公众参与当前已经成为开放科学、科学治理以及科学民主化的必要但尚不充分的组成部分,且这种合法性已经成为学界的一种共识 [13]。在公众参与科学的连续性与变化过程中,其自身也经历了公众参与科学议题的外围讨论、公众参与科学政策制定与治理、公众参与科学研究与知识生产以及公众参与科学传播等不同阶段[14]。但这些进展或演变并没有完全遮盖公众参与科学在全球范围内所遭遇的困境。正如贾鹤鹏所言,无论是在中国还是全球范围内,“科学传播的发展并没有完全实现公众参与科学的理想:引导公众参与进科学决策的建设性对话之中”[12]。具体到中国情境而言,公众参与科学则更是被认为缺乏民主性协商的内核,公众大多是经过被动邀请介入(engagement)相应的科技事务,缺乏基于自我主体性的实质参与(participation),无法实现公众参与科学的共生与实质转向 [12]。

面对这一情况,国内外的学者提出了一系列的解决方案,例如,在宏观层面设立制度保障公民参与科学的稳健化与可持续化[15];提高公众的科学素质以增加其对于科学参与的兴趣与能力[16];改变原有自上而下的模式,建立自下而上的公众参与路径[17];开发各类工具,完善公众参与科学的基础设置 [18];提高科学家群体的反思性意识[19];从根源上改变对于公众参与科学本身的认知,强调在公众参与过程中常民知识与专家知识的对称型关系[15];尝试重新建构公众参与科学中的知识协商关系等[2]。

但上述的解决措施仍然存在两个维度的遗憾。第一,虽然部分学者已经提出了在公众参与科学中,公众对其自身及常民知识所遭遇的不平等对待的遗憾[2, 15],但反观当前已提出的大量应对举措,例如提高公众科学素质、开发引导性工具等[16-17],均依旧停留在明显且浓厚的科学及科学家本位立场上。正如孙秋芬与周理乾所言,当前的公众参与科学及其改进由于缺乏自我反省,从未真正达到公众平等对话,因而总会重回“缺失模型”[2]。而对于公众本位的强调似乎一直停留在论述中,在实践过程中始终困难重重。第二,大量的改进关注于公众与科学、科学家之间的知识协商关系,并强调公众与科学家、常民知识与专家知识之间的合作,但这种合作对于公众角色的认知依旧停留在弱主体性的合作者或协动者角色,而非主导者角色,这就使得这些改进措施,对于“参与”及“参与主体”概念本身并未作应有的批判性思考。就前文所提及的当前国内外公众参与科学所面临的问题或困境而言,其一方面可能确实来自特定的现实问题,如公众科学素质的短板、整体社会公共事务参与氛围的缺失、科学作为强社会权威知识类型让公众参与困难等,使得公民科学参与在实践中难以完美实现,但从上述论述可以发现,当前人们对于“参与”及“参与主体”的角色身份本身的理解可能存在一定偏差,从而使在理解和实践公众参与科学时容易产生理念和认识论上的阻碍。这也是当前除了现实困难外需要着重讨论与反思的所在。正如贾鹤鹏对于“参与”(engagement)和“参加”(participation)的区分一样,即除了反思公众及常民知识与科学、科学知识之间的不平等关系外,还需进一步思考“参与”(engagement)这一概念本身及其所蕴含的对于公众主体身份认知的意义,以期对公众参与科学作出全新的界定与诠释。

2浸合理论:对于“engagement”的重新认知

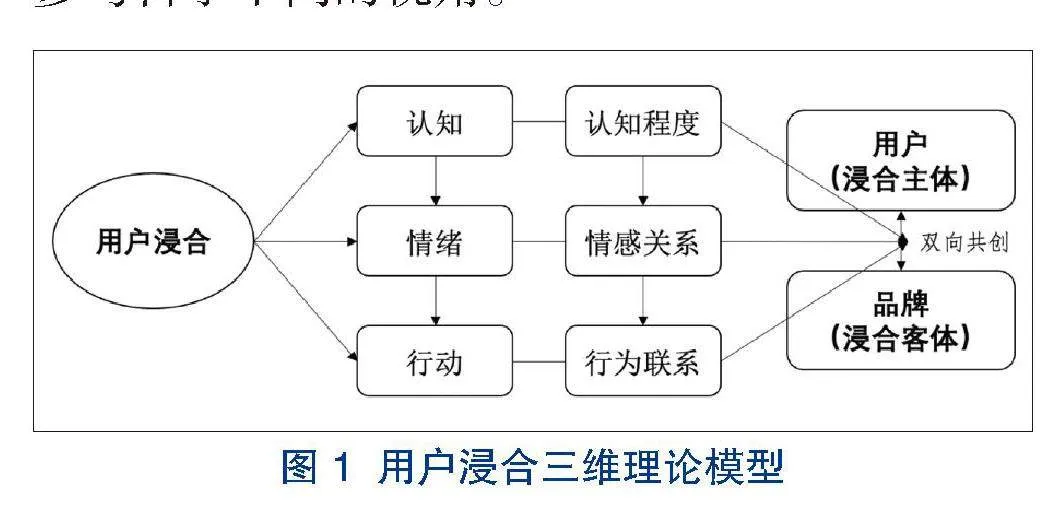

如前文所言,重新思索“参与”(engagement)这一概念本身,以及其所蕴含的关于公众主体性身份的认知,对于重新反思公众参与科学的理论及实践是有必要的。相较于传统缺失模型下公众被普遍认知为科学的受众、接受者与被教育者,当前媒介环境与科学传播认知情况的变化使得公众不再满足于扮演科学传播等科学事务中的被动角色,而是更倾向于主动使用科学。比如主动搜索自己需要的科学信息,选择自己偏爱的科学媒体,以及参加满足自己兴趣爱好的科学活动等。事实上,这种情况在20世纪70年代就为整体的传播学界所发现,并被命名为受众主动的“使用与满足”行为。然而,科学作为一种强社会权威的知识类型,在一定程度上延迟了公众作为主动使用者在科学传播等领域的发展。但目前,随着数字化媒体的发展,尤其是人工智能的强赋权属性,公众的主动性使用者角色,即“用户”身份开始变得不容忽略,甚至有学者开始提倡用“用户”替代“公众”来论述其在科学传播中的态度与行为[20]。而与公众角色从“受众”到“用户”的嬗变相连接的,就是对公众“参与”行为演变的可能性反思。其实“engagement”这一概念并不是STS或科技治理、科学传播领域所独有的概念,其同样广泛存在于政治学、管理学、传播学乃至营销学的领域内。与STS领域将其固化翻译为“参与”不同,“engagement”在其他领域内有着不同的译名与相应内涵。如在营销学领域内,“engagement”更常被翻译为“浸合”,并被用来指涉用户与品牌之间的行为联系、情感关系和认知程度等[21]。但与公众参与科学中的“参与”相似,“浸合”也被用于强调公众或用户对于客体的介入程度与过程,因此二者之间存在着相当的融通性,在理论概念与操作流程上具有互相借鉴的可能。E.托里·希金斯(E. Tory Higgins)和阿比盖尔·A.肖勒(Abigail A. Scholer)认为“用户浸合”是一种被卷入、沉浸、完全参与或全神贯注于某物的状态,并产生特定吸引力或排斥力的后果[22]。用户越浸合趋近或排斥某一目标,对其增加或减少的价值就越多。在营销学领域内,浸合(engagement)较之传统的简单参与更加强调综合性的介入过程与结果,同时强调参与者的心理状态、行为表现,参与者心理状态与行为表现的融合,以及参与所产生的结果。因此,较之公众参与科学中的参与维度,浸合理论虽然也同样关注用户对于客体的介入,但更加关注更为整体的用户与参与目标(品牌)之间的互动体验、价值共创,以及更深层次的情感链接。此外,与强调调适公众与科学之间的关系,并强调重塑公众对于科学的信任的公众参与科学相似,浸合理论同样也强调用户参与商业品牌的浸合,“既是顾客基于互动体验而产生的一种对企业愈加信赖的心理状态,也是顾客受此心理支配表现出的与企业之间长期稳定的互动行为” [23],因此二者在概念的事实、目的上也存在一定的互通性,可互为借鉴。

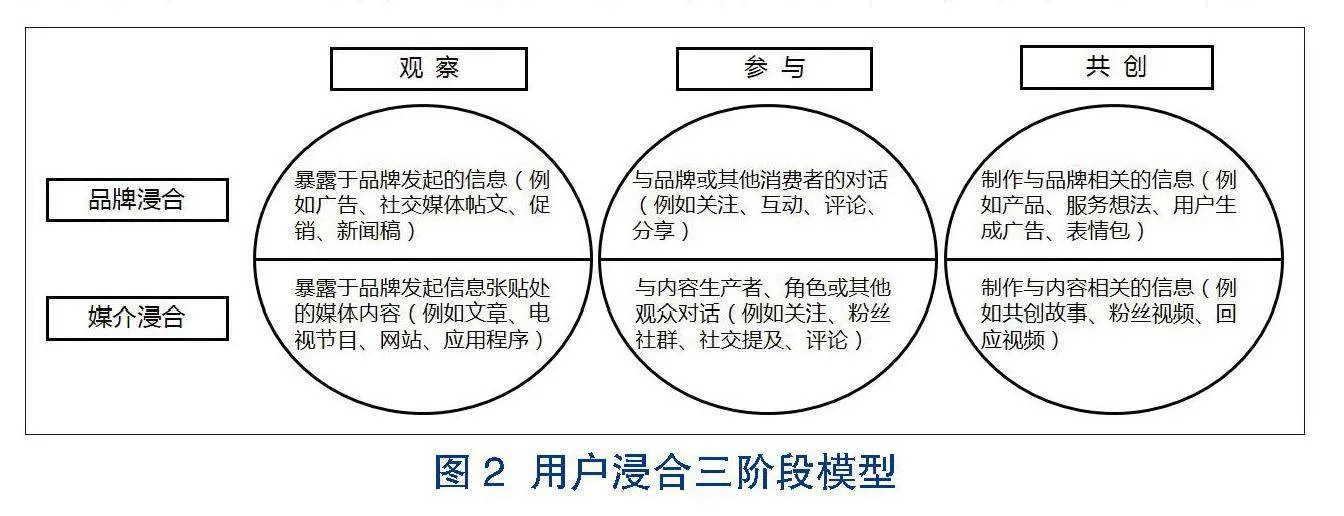

此外,不同于公众参与科学对于“参与”的功能性理解,即强调利用“参与”提升公众科学素质,以及对于科学的信任,浸合理论认为单单满足用户对于品牌的满意、信任是不够的,且优化用户对参与对象的态度也不应该是浸合的核心目的,其同时需要考虑参与者在参与过程中的行动体验感,以及更为重要的被参与对象帮助用户群体达成个人目标的思考和想法 [21]。因此,浸合被视为是一种多层次、多维度且用户与参与对象互相作用的结果。希金斯和肖勒等人将此总结为浸合的三维度:认知(认知程度)—情绪(情感关系)—行动(行为联系)(见图1)[22]。他们在此基础上提出用户浸合品牌是一个双向协助的共创过程的根属性结论。此外,浸合理论对于参与行为的重构还在于其对于负面参与行为及参与中止行为的价值肯定。不同于传统的公众参与科学力图消弭公众对于科学的负面态度、认知与评价,塔莫·毕杰莫尔特(Tammo Bijmolt)等人认为,用户浸合存在三种关键的行为表现,即口碑形塑、价值共创以及抱怨行为,且这些行为在用户与品牌进行交互时均有其独特的价值。抱怨行为使得浸合主体与浸合对象可以就品牌的负面维度进行有价值的协商,并最终达成有意义的共识[24]。同样,不同于传统的公众参与科学力图使公众参与行为完整且拒绝承认用户的被动,浸合理论认为,用户的浸合过程可以包括暂停、休眠或终止,用户的这种暂时不主动、被动的参与状态或更持久的脱离状态,可以降低用户信息搜索或感知风险的成本,从而为下一次浸合提供更好的准备基础 [25]。因此,浸合理论在参与主体的行为目的、状态评价、参与主体与参与对象之间的协作关系等方面都呈现出了与传统公众参与科学不同的视角。

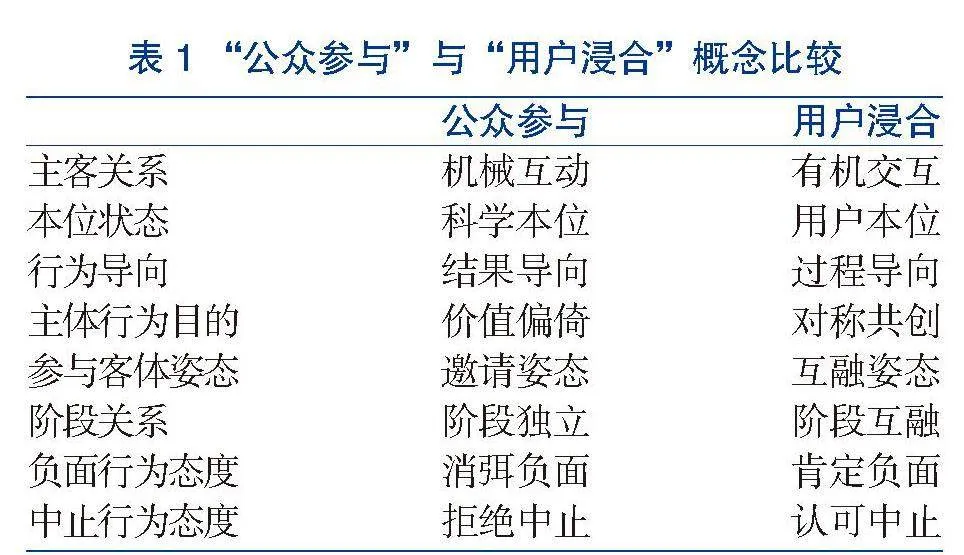

具体而言,就公众或用户如何与品牌之间产生浸合关系,伊娃·马斯洛斯卡(Ewa Maslowska)提出了经典的用户浸合的三阶模型[26]。这一模型与科学传播或公众参与科学的“缺失—对话—参与”模型演变路径拥有高度相似的内核,强调公众、用户或受众对于品牌或品牌媒介内容的浸合由浅到深可以分为三个阶段,即观察阶段(observing)、参与阶段(participating)以及共创阶段(co-creating)(见图2)。但不同于STS领域将“缺失—对话—参与”精准地区分为三个独立的阶段 [3],浸合理论强调“观察—参与—共创”作为浸合的不同阶段,是用户或受众对于品牌或媒介内容参与程度的不同表征,而其内部并不存在对立或取代的进阶性关系。这也与艾伦·欧文近年来所提出的科学传播三阶模型与情景化模型有着相似的内核。举例而言,乐高公司通过其“LEGO Ideas”平台,让消费者提交他们自己的乐高设计。如果一个设计得到足够多的支持,乐高会将其变成实际的产品。这种方式让消费者深度参与到乐高的产品设计中,也提高了乐高的品牌影响力,即实现了品牌与产品的“观察—参与—共创”的进阶过程。这亦是浸合理论对于传统参与理论的认知革新,即在具有一定相似理论底色的基础上,浸合理论有着更为丰富的阶段认知内涵,其代表的是一种更高层次的用户内在心理状态与行为表现的有机融合,从而有助于反思当前“engagement”以及“public engagement with science”概念与实践的新的可能性。

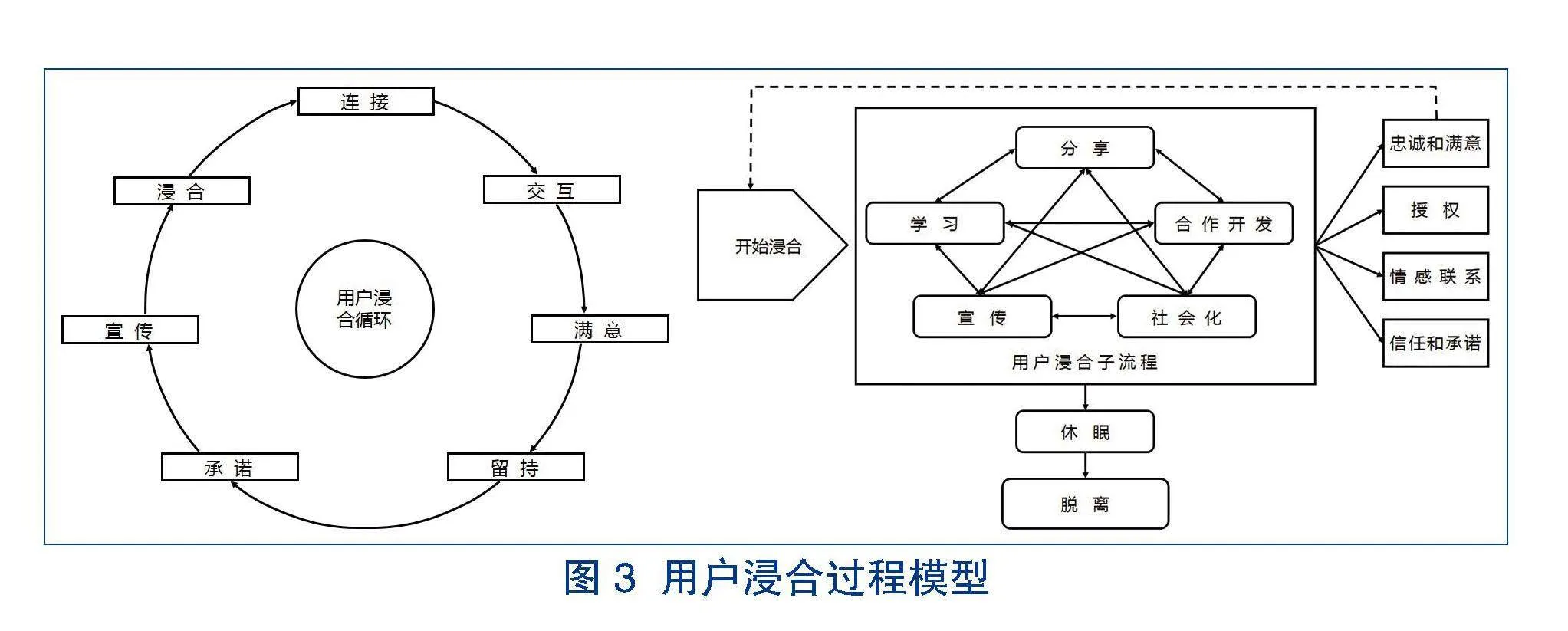

3从公众到用户:基于使用者身份的主体中心本位

公众参与科学与用户浸合理论对于“engagement”的理解差异,不仅表现在上述所言的对于“介入过程”“互动关系”以及“阶段认知”的层次与维度上,同时也表现在对于“engagement”的主体关照上。虽然都是指向用户或公众对于客体的介入程度,但二者之间存在的差异从相关概念的中文翻译中就可窥见端倪。用户浸合理论中对于浸合主体的理解一直是强调其作为品牌营销信息使用者与品牌消费者的主动性“用户”身份,其主体性是浸合实现的基本前提[27]。这一点在卡罗·萨希(Carol Sashi)所提出的用户浸合七阶段模型中得到了充分展现(见图3 左) [27]。在该模型中,无论阶段行为的发起方是谁,其行动逻辑的终点均为用户本身,例如让用户满意,从而留持用户;给予用户承诺,并在此基础上进行宣传。这一点同样在罗德瑞琪·布罗迪(Roderick Brodie)等人所提出的用户浸合五阶段模型中得到了充分体现(见图3 右) [25]。根据布罗迪所提出的五阶段理论,实现用户浸合最为核心的子流程中行为的主体均为用户本身,如他们的分享、学习、合作开发、社会化、自主宣传等,所产生的效果也是较为面向用户群体的满意、授权、联系与承诺等[25]。此类对于参与者主体性与用户本位的强调与浸合理论在参与过程中强调用户行动体验感,以及更为重要的被参与的对象帮助用户群体达成个人目标的思考和想法是相一致的[23],并共同形塑了浸合理论对于“engagement”及其结果的理解偏向。

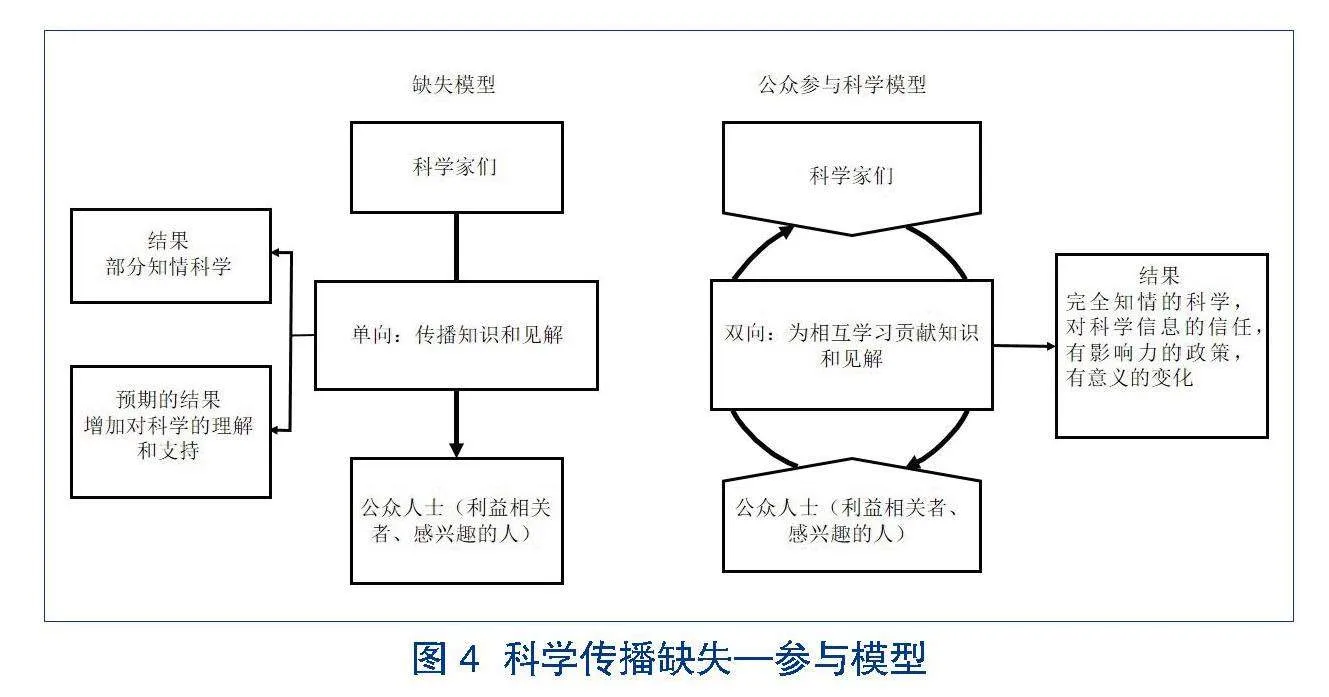

但相较于浸合理论对于参与者的主体性与用户本位的强调,公众参与科学理论在理解参与主体时,则更偏向于强调其相较于科学的客体性,强调其对于科学本身可能的贡献与协同价值。例如,克里斯丁·霍芬斯珀格(Kristine Hopfensperger)等人所提出的“缺失—参与”模型,虽然强调了公众与科学家们关于科学议题的双向互动,但对于公众参与科学的结果理解明显具有“科学本位”色彩,即强调公众参与科学所产生的结果是对于科学的信任,及对于科技政策的产出等(见图4)[28]。这种从科学本位出发,忽略参与者本位与主体性的惯习也同样被发现存在于大量的公众参与科学实践中 [29]。例如在公民科学项目中,首要强调的是公众作为参与者对于科学知识生产的贡献与价值,或是经由公民科学作为科学传播工具、提升公民科学素质后,重塑公众对于科学的体感、信任与支持等 [7]。

其实,对于参与者主体性的反思在相关领域中早已存在。正如前文所说,传播学领域在20世纪70年代所经历的用户转向就对这一问题进行了深入反思。伊莱休·卡茨(Elihu Katz)于1974年提出的“使用与满足”理论突破了公众“受众”身份的固有立场,通过强调其作为媒介信息“使用者”的主动身份进一步考察了媒介与大众的互动关系[30]。这一转向也进一步影响了科学传播领域。盖尔梅兹·布拉克加齐(Gelmez Burakgazi)等人指出,在科学传播领域内,公众其实对于科学信息及其传播媒介有着明显的主动选择行为与意识,用以满足自身对于科学信息的需求[31]。但十分可惜的是,以“使用与满足”为代表的强调大众使用者身份及其主体性的浪潮并未有效波及公众参与科学领域。大量的公众参与科学就如霍芬斯珀格等人所提出的“缺失—参与”模型一样,虽然强调了公众的参与身份,但其参与的目的依旧不是面向参与者自身的满足,而更多是面向参与对象“科学”的贡献与价值。因此参与者的主体性并未像浸合理论中那样得到应有的重视。这一点从相较于浸合理论使用“用户”一词,而在公众参与科学中则固守着带有明显单向度受众色彩、去个体化、多样化特征的“公众”一词中亦可窥见端倪。在公民科学运动中,有学者提出了自下而上式的改革型公众科学项目模式,即由当地公众社群发起并主导,地方社群自我培训并寻求科学家团体的帮助,以解决当地环境或民生问题 [32]。这一模式下的公众参与科学虽然较好地体现了基于参与者自身满足目的的主体性特征,但正如学者所发现的,这一模型在公民科学实践中的作用由于各种原因几乎微乎其微 [33]。因此,重视参与者的使用者身份,而非简单的公众身份,强调其个体化、多元化基础上的主体性,以及对于满足的需求,是当前进一步反思“公众参与科学”这一概念的又一重要维度,也是浸合理论对于公众参与科学理论的又一借鉴维度。

4从知识对称到价值共创:目的偏倚性的纠正

相较于公众参与科学,浸合理论对于参与者主体性的承认还表现在其对于“engagement”结果的认知表达。如图2所示,浸合理论对于结果的呈现在于用户与品牌之间的“共创”。正如伊娃·马斯洛斯卡(Ewa Maslowska)等人所言,用户浸合最终所创造的价值是双方共创共享的,是同时服务于品牌和用户双方的,即价值共创[26]。品牌方可以从“浸合”中获取用户的满意、信任、忠诚以及最终的购买行为;而用户则可以从“浸合”中获取更多的使用价值、情感体验与现实优惠。因此,双方在行为目的驱动层面上是对称、对等的。

基于这种价值共创关系,用户浸合被进一步视为是动机驱动的主动性行为,是一种用户对于品牌服务的投资性认识,因此,当产生这种动力后,用户会更加主动地与品牌产生交互关系 [34]。也正是基于这种投资性认识,被浸合方即品牌方甚至需要因为受众的这种动机驱动的主动性行为产生弹性调适,即根据用户的需求与动机偏向调整自身的行为与表征。这也说明,从“权力”“权威”的关系角度考虑,二者相互制约、趋于平等。但参与方与被参与方的权力失衡,在公众参与科学理念与实践中长期存在。大量研究表明,公众与科学之间存在着明显的不对等权力关系,这种不对等权力关系不仅体现在参与实践中的行为约束关系上(即科学约束着公众),还体现在公众参与科学的结果输出上,即明显的“以科学为中心”的价值导向模式 [35-36]。正如前文所言,除了极为少数且难以实践的自下而上式的改革型公众科学项目模式,大量的公众参与科学实践在论证其对于公众的价值时,依旧立足于提升公民科学素质的维度上[13]。而公民科学素质在知识价值角度上恰恰被证明是基于科学中心立场的,具有明显的推动公众更加支持科学的社会属性。因此,无论是直接的“为了科学”,还是表面上的“为了公众”,最终还是指向科学,公众参与科学的结果价值生成都具有明显的偏倚性。这同样也被很多学者认为是当前公众参与科学发展受限,尤其是公众缺乏动机驱动的主动参与行为的重要原因 [35]。

对此,很多学者都尝试提出相应的解决方案,例如,艾伦·欧文(Alan Irwin)等提出了“知识对称性”(Knowledge Symmetry)方案,试图通过提高公众及其所具备的地方性知识与科学知识之间的平等性新框架来解决公众参与科学中参与方与被参与方之间的不对等 [35]。但哪怕是欧文提出的知识对称性框架,在论述该框架的目的性时,依旧落入“消除公众的风险忧虑,重建公众对于科学的信任”的科学立场[35]。因此,知识对称也仅仅是决策过程中的行为对称前提,而并非推动公众基于动机驱动的主动参与行为的“目的对称”可能性。这也恰是浸合理论所带来的重要启示:目的认知才是催生动机驱动下的主动参与行为的重要前提;目的对称是后续知识对称、行为对称的重要先行。基于此,用户浸合其实已经提供了可能的解决思路,即从参与结果的价值生成导向方面思考,将浸合或参与行为产生的价值归因到主体性行为及其可感知的具体维度上。例如,提升浸合程度,推动被参与方产生改变的可感性;提升浸合行为带来的个体性的实质利益可感性(如用户浸合中所指涉的品牌折扣)等。

5从公众参与科学到用户浸合科学

在总结公众参与与用户浸合之间的差异之前,首先需要对二者之间的共通性进行进一步的强调。也正是因为二者都关注着特定知识类型或信息的使用方(公众或消费者)对于特定客体(科学信息或商业信息)的介入程度,以及在该介入程度的基础上追求使用方对于客体的信任与接纳,所以虽然二者所关注的领域有所差异,但两个理论之间依旧存在着相当的理论共通弹性。这也是可以用用户浸合理论来反思公众参与科学的起点。回归公众参与跟用户浸合之间的差异比较,可以发现相较于公众参与科学,用户浸合理论在看待“engagement”时具有更加明显的互动性、参与者主体性、过程灵活性、结果的价值共创性等特点,而这些特点也都是在推动公众参与科学发展时所追求的目标。浸合理论认可在“engagement”过程中所出现的负面行为与中止行为的价值,即肯定用户在“engagement”过程中所有行为的可能性与合理性,并同时承认不同阶段时间的互融性以及参与者与参与客体之间超过简单机械互动的互融性 [26]。这一点的核心表现在其对于“engagement”参与者本体性的强调以及对“engagement”所生产的价值的共创、共享机制的认可。在强调参与者主体性的基础上,浸合理论更加重视参与者对于参与对象的“满意—信任”进阶关系,而非简单的具有偏倚的单向信任关系。浸合理论认为,只有先满足用户对于品牌的各类需求,达成对于品牌的满意后,其才能进一步达成更为高阶的品牌信任 [22]。而这一进阶过程在公众参与科学中被一定程度上忽视了。因此,虽然都是对“engagement”一词的诠释,浸合相较参与有着更加民主化、灵活化以及进阶化的特点。

因此,在综述浸合理论后,我们可以设想一种公众参与科学的进阶模式,即用户浸合科学:用用户视角替代无差别的被动姿态的公众视角;用浸合视角替代科学中心、机械邀请的参与视角,以进一步强调参与者的主动性与主体性,以及“engagement”实践及价值生产的互融性与共创性。同时,还可以利用用户浸合科学的理念整合当前各类试图解决公众参与科学困境的一系列方案,例如基于认知劳动分工的知识协作、公众参与科学的“共生模式”转向、建立自下而上的公众参与科学路径以及提高科学家群体的反思性意识等。这些从不同视角出发的解决路径的核心思路,均在于重新思考如何建构公众参与科学中公众(常民知识)与科学、科学家(专家知识)之间更为民主、协同的关系,改变原有自上而下的、目的偏倚的科学家主导形式。因此,这些理念都可以有效整合进用户浸合科学体系中,使之成为浸合实现的具体操作路径。同时,用户浸合科学还需要落实在具体的实践操作维度上。虽然这一方面并不是本文的重点,但在实践中,应尊重参与方的“用户”主体属性,以“使用与满足”理念指导相关项目的设计;在项目实施过程中尊重参与方的不同参与行为与阶段,认可其随时退出及负面反馈的价值;更加重视项目过程中面向参与方的“情感链接”以及“满意—信任”过程;最终在结果输出时强化可感知的面向参与方的价值输出,这些都是在用户浸合科i9FdMe6sZHImWfEIys23LC6qQ3eHejl1S6jtye1T5zM=学实践中需要把握的相应准则。

当然浸合理论作为对于“engagement”的全新诠释也并不是完全没有不足之处。首先,浸合理论对于用户主体性与本位的过度强调在一定程度上忽略了科学与科学传播的特性,尤其是其作为一种特殊的传播业态对于知识和价值的引领作用。正如艾伦·欧文所言,缺失模型并非一无是处,在某些特定情境下使用缺失模型强调知识传递的速度与效率是有必要的[3]。而过度强调用户主体性与本位就可能会在一些强调知识普及效率的场景下产生一定的负面作用,比如大型传染病或自然灾害等危机情境下的科学传播场景等。其次,从更为宏观的角度来说,过度强调用户主体性与本位还有可能进一步催生“科学民粹主义”(science-related populism)[37],乃至科学领域的新自由主义意识形态的出现与强化 [7],从而反向降低科学公共事务推进的效率与效果。最后,浸合理论对于公众参与过程的复杂化,不仅增加了公众参与科学事务现实实施的成本与难度,还有可能导致在不必要的过度复杂的过程迭代中科学信息的失真,从而进一步催生谣言和伪科学的传播,降低公众参与科学的社会价值,且多次迭代的浸合阶段(见图3)也可能会在一定程度上阻碍公众持续参与的热情与积极性。这些都是在利用浸合理论反思公众参与科学理论时需要格外注意的地方。

因此,还需要再次强调,在浸合视角下重新反思公众参与科学,并不是简单地用用户浸合术语替代公众参与。而是以浸合理论为参照,借鉴其他学术领域对于“engagement”概念诠释的长处,并结合科技管理、科技政策、科学传播、科学学等领域的特点取长补短。我们可以继续保留用户参与科学这一术语,但需要对相应概念持有一种去边界化的学术开放心态,以便迎接不同学科对于“engagement”以及其他相关概念与理念的诠释与见解。

6结语

近年来,公众参与科学在国内外的发展中均遭遇了一定程度的困境。本文从营销学领域对于“engagement”的不同诠释——浸合理论入手,探讨了用户浸合理论相较于公众参与科学理论的区别与优势。浸合理论在重视参与者的用户属性的基础上,更加强调参与者的主体性、过程的灵活性、姿态的互融性以及价值生产的共创共享性。这些特征都对调适公众参与科学理论与实践模型、解决当前公众参与科学的困境具有较好的借鉴意义。吸纳其他学术领域对于相似概念的理解,对其他学术领域持有更为开放的姿态,是当前公众参与科学及相关理论走出困境的重要途径,也利于对理论的进一步反思。

参考文献

杨正,肖遥.为何要引入公众参与科学——公众参与科学的三种逻辑:规范性、工具性与实质性[J].科学与社会,2021,11(1):115-136.

孙秋芬,周理乾.走向有效的公众参与科学——论科学传播“民主模型”的困境与知识分工的解决方案[J].科学学研究,2018,36(11):1921-1927,2010.

杨正.超越“缺失—对话/参与”模型——艾伦·欧文的三阶科学传播与情境化科学传播理论研究[J].自然辩证法通讯,2022,44(11):99-109.

陈思懿,洪伟.公众参与科学的STS理论述评[J].科学与社会,2021,11(3):40-60.

Rowe G,Watermeyer R. Dilemmas of Public Participation in Science Policy[J]. Policy Studies,2018,39(2):204-221.

章梅芳,刘兵.“公众参与科学”视野下的博物学复兴运动——兼论多元主体参与科技治理困境[J].自然辩证法研究,2023,39(5):81-86.

潘龙飞.公众科学的困境与超越——以福岛核危机为例[J].理论探讨,2021(6):161-168.

Hvelplund F. Innovative Democracy,Political Economy,and the Transition to Renewable Energy:A Full-Scale Experiment in Denmark 1976—2013[J]. Environmental Research,Engineering and Management,2013,66(4):5-21.

贾鹤鹏,闫隽.科学传播的溯源、变革与中国机遇[J].新闻与传播研究,2017,24(2):64-75,127.

贾鹤鹏.谁是公众,如何参与,何为共识?——反思公众参与科学模型及其面临的挑战[J].自然辩证法研究,2014,30(11):54-59.

陈夕朦,丛杭青.“公众参与工程”的形态路径研究——以九江石化反PX项目为例[J].自然辩证法通讯,2018,40(6):86-93.

Jia H. More Engagement but Less Participation:China’s Alternative Approach to Public Communication of Science and Technology[J]. Public Understanding of Science,2022,31(3):331-339.

Stilgoe J,Lock S,Wilsdon J. Why Should We Promote Public Engagement with Science?[J]. Public Understanding of Science,2014,23(1):4-15.

Yang Z. The New Stage of Public Engagement with Science in the Digital Media Environment:Citizen Science Communicators in the Discussion of GMOs on Zhihu[J]. New Genetics and Society,2022,41(2):116-135.

Cowell R,Devine-Wright P. A‘Delivery-Democracy Dilemma’? Mapping and Explaining Policy Change for Public Engagement with Energy Infrastructure[J]. Journal of Environmental Policy and Planning,2018,20(4):499-517.

Weingart P,Joubert M,Connoway K. Public Engagement with Science-Origins,Motives and Impact in Academic Literature and Science Policy[J]. Plos One,2021,16(7):e0254201.

Wilsdon J,Willis R. See-through Science:Why Public Engagement Needs to Move Upstream[M]. London:Demos,2004:12-17.

López-Goñi I,Sánchez-Angulo M. Social Networks as a Tool for Science Communication and Public Engagement:Focus on Twitter[J]. FEMS Microbiology Letters,2018,365(2):fnx246.

卢阳旭,赵延东.反思性与公众参与科学——对科研人员的实证研究[J].中国科技论坛,2020(2):148-155.

Habibi S A,Salim L.Static vs. Dynamic Methods of Delivery for Science Communication:A Critical Analysis of User Engagement with Science on Social Media[J]. Plos One,2021,16(3):e0248507.

Patterson P,Yu T,De Ruyter K. Understanding Customer Engagement in Services[C]//In Advancing Theory,Maintaining Relevance,Proceedings of ANZMAC 2006 Conference. Brisbane:ANZMAC,2006,1(2):4-6.

Higgins E,Scholer A. Engaging the Consumer:The Science and Art of the Value Creation Process[J]. Journal of Consumer Psychology,2009,19(2):100-114.

荆宁宁,李德峰.顾客契合研究综述[J].外国经济与管理,2015,37(7):33-45.

Bijmolt T,Leeflang P,Block F,et al. Analytics for Customer Engagement[J]. Journal of Service Research,2010,13(3):341-356.

Brodie R,Ilic A,Juric B,et al. Consumer Engagement in a Virtuacel3Fbv8fyltGozKZ5Hong==l Brand Community:An Exploratory Analysis[J]. Journal of Business Research,2013,66(1):105-114.

Maslowska E,Malthouse E,Collinger T. The Customer Engagement Ecosystem[J]. Journal of Marketing Management,2016,32(5-6):469-501.

Sashi C. Customer Engagement,Buyer-Seller Relationships,and Social Media[J]. Management Decision,2012,50(2):253-272.

Hopfensperger K,Larson E,Washko S,et al. Elevate Your Work through Incorporation of Public Engagement[J]. Freshwater Science,2021,40(1):221-227.

Varner J. Scientific Outreach:Toward Effective Public Engagement with Biological Science[J]. BioScience,2014,64(4):333-340.

Ruggiero T. Uses and Gratifications Theory in the 21st Century[J]. Mass Communication and Society,2000,3(1):3-37.

Gelmez Burakgazi S,Yildirim A. Accessing Science through Media:Uses and Gratifications among Fourth and Fifth Graders for Science Learning[J]. Science Communication,2014,36(2):168-193.

杨正.“公众科学”研究——公民参与科学新方式[J].科学学研究,2018,36(9):1537-1544.

Ottinger G. Social Movement-based Citizen Science[M]//The Rightful Place of Science:Citizen Science. Tempe,AZ:Consortium for Science,Policy & Outcomes,2016:89-103.

Hollebeek L. Exploring Customer Brand Engagement:Definition and Themes[J]. Journal of Strategic Marketing,2011,19(7):555-573.

Irwin A. Citizen Science:A Study of People Expertise and Sustainable Development[M]. London,New York:Routledge,1995:12-14.

和鸿鹏.以“公众科学”实现“科学公民身份”——艾伦·欧文的公众科学思想[J].自然辩证法研究,2023,39(5):94-99.

Mede N G,Schäfer MS. Science-related Populism:Conceptualizing Populist Demands toward Science[J]. Public Understanding of Science,2020,29(5):473-491.

(编辑 颜 燕 荆祎澜)

User Engagement(Jinhe)with Science:Reflection on the Concept of“Public Engagement(Canyu)with Science”from the Perspective of Engagement(Jinhe)Theory

Yang Zheng Jiang Yingdi Feng Yun

(School of Communication,Soochow University,Suzhou 215123)

Abstract:As an alternative and progression of the“deficit model”,“public engagement with science”has received widespread attention and discussion from scholars since the end of the last century. However,in recent years,the development of“public engagement with science”has encountered certain difficulties on a global scale,and scholars have proposed a large number of solutions to this problem. However,these solutions still have shortcomings in addressing the passive engagement of the public and the substantive inequality between the public and science or scientists. Therefore,we also need to rethink the concept of“engagement(canyu)”itself and its significance for the public’s subjective identity cognition. In this regard,this article starts from the interpretation of “engagement(jinhe)”in the field of marketing,and discusses the theoretical differences and advantages of“engagement(jinhe)”theory compared to“public engagement(canyu)in science”. The“engagement(jinhe)”theory emphasizes on the flexibility of process,the integration of posture,and the sharing of value production based on the emphasis on the“user”attribute of participants. These characteristics are good references for debugging the theory and practice model of“public engagement(canyu)in science”and solving the current dilemma of“public engagement(canyu)in science”.

Keywords:user engagement(jinhe);public engagement(canyu)with science;participatory subjectivity;process integration;value sharing

CLC Numbers:N4;G315 Document Code:A DOI:10.19293/j.cnki.1673-8357.2024.04.010

收稿日期:2024-03-28

基金项目:国家社科基金后期资助项目“角色嬗变与重构:数字媒体时代科学传播的主体生态研究”(23FXWB015)。

作者简介:杨正,苏州大学传媒学院副教授、硕士研究生导师,研究方向:科学传播、公众参与科学、科学与社会等,E-mail:yangzheng@suda.edu.cn。