基于文献的科学家精神叙事模型及知识组织

[摘 要] 弘扬科学家精神是科研或科学传播机构的现实需求,科学家故事作为科学家精神的载体不仅承载了社会、学科、国家、机构发展等一系列信息,还饱含人文价值和精神内涵,然而创作者缺少可借鉴的科学家精神叙事模式。本文根据传统故事叙事的方式和科技名人档案构建特点,辅以方俊院士文献资料作为案例,分析V型与A型两种倾向性叙事,并提出科学家精神叙事模型“VVAV”最佳结构和与之相匹配的科学家文献资料知识组织方法,并展示程序模拟叙事模型及其在展厅设计中的应用。这套模型和方法能为科学家精神内容创作提供模式化的解决方案。

[关键词]科学家精神 叙事模型 知识组织 展厅设计

[中图分类号] N4 [文献标识码] A [ DOI ] 10.19293/j.cnki.1673-8357.2024.04.009

科学家以科学技术研究为职业,其一生给社会留下了宝贵的学术财富,其科研成果被完整地记录在档案、报告和学术文献中,其中一部分已经转化为成熟技术被运用于国民经济、国防军事等领域,造福于社会。优良学风、高尚品格等科学家精神层面的价值往往借助报道、传记等文学载体才得以体现,其内容方面又以知名科学家的学术成长经历最为典型。得益于科技史学、档案学、文学等相关从业者的努力,诸多知名科学家的资料得以被抢救、修复并妥善保存。在此背景下,一批重点工程项目、研究课题得以被推动,并取得了令人瞩目的成果。党的二十大报告指出:“培育创新文化,弘扬科学家精神,涵养优良学风,营造创新氛围。”[1]科研及科学传播机构肩负了挖掘、提炼科学家精神的历史使命。

我国于2010年正式启动老科学家学术成长资料采集工程,该工程已完成674位科学家的学术成长资料采集工作,共获得实物原件资料14.7万件、数字化资料34.5万件、视频资料47万分钟、音频资料56万分钟[2]。覃兆刿从“老科学家学术成长资料档案库”的角度阐述了科技名人档案是科技和名人的要素交叉,具有科技档案和名人档案的双重属性,与科学家的创新实践是同构对应的[3]。对学术成长资料的组织和提炼,能更有效地解读科学家人生及其学术的轨迹;构建社会及学科发展历史脉络,是做好弘扬科学家精神工作的先决条件。李响、齐欣认为,对科学家资料集中汇总开展研究,为弘扬科学家精神、支撑创新发展的国家需求形成更加有力的支撑[4]。任安波从7个层面对科学家群体进行了研究,即宏观综合、学科、国度、学派、团队、学会、精英,并认为史学、社会学和人类学都有助于对科学家的解读[5]。

即使在档案完备、资料丰富的前提下,科学家资料的特殊性仍导致讲好科学家精神故事是一件相当困难的事情,优秀的文学作品和人物展览更是不可多得。田田指出,中国现代科学家精神故事创作面临多重困境,典型问题是科学家传记写作尚不足以形成专业,作者难以投入大量的时间和精力去学习、掌握科学家从事的专业,科学家也不太可能花费过多的时间和精力为其他科学家写作[6]。2019年6月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于进一步弘扬科学家精神加强作风和学风建设的意见》,明确提出当代科学家精神的内涵,即爱国、创新、求实、奉献、协同、育人六大精神[7]。人物精神的宣传在一定程度上规避了科学家学术层面故事创作的难题,但标语性的精神框架最终还是需要充实的故事细节来支撑,学术层面才是科学家抢占制高点的主战场,欲深入弘扬科学家精神,不能一味回避这一难题。科研机构作为科学家的所属单位,同时也是弘扬科学家精神的最前沿阵地,很难投入大量人力来组织、凝炼科学家资料,对于年代久远、碎片化、分割化的人物事迹、社会背景等信息缺乏有效的整合方法。

方俊是世界著名大地测量与地球物理学家,中国科学院学部委员(院士),中国地图学先驱,大地重力学和地球形状学的创始人,固体潮研究的开拓者,他的学术成长经历蕴含深厚的历史和学术底蕴。本文将建立科学家精神叙事模型,提出一种新颖、简易的标引方法,对科学家成长资料进行重构,并以方俊院士文献资料内容作为实例,力图在一定程度上解决科学家精神故事创作上的痛点。

1科学家精神叙事模型

1.1科学家精神叙事循环

科学家精神叙事是一种独具中国特色的叙事种类,它既包含科学家个体所具备的精神内涵,也凝结了中华民族励精更始、奋发图强的历史记忆。科学家精神叙事通常涉及两个空间,即社会空间和学术空间。社会空间是科学家作为一个自然人的生活、成长空间,其内部包含人与人、人与社会、人与时空等多种关系。学术空间是科学家作为科研人员的学术、思想空间,其内容包含人与学术观念、人与学科发展、人与研究对象等多种关系。故事的核心是矛盾冲突,而科学家精神则是建立在上述两个空间内各种关系之间的矛盾冲突上。社会角色和学术思想处在两个层面,两者没有直接关联,在科学家精神叙事的过程中不能混为一谈。但两者在某些情况下相互影响,如爱国精神会激励科学家在学术上攻坚克难,学术上的成就也会激发科学家的爱国热情。方俊在20世纪30年代参与《申报地图》的编制工作,其间抗日战争爆发,为了让中国拥有现代测量技术编制的地图,方俊将一腔爱国热情融入到编制工作中,并为之付出了大量心血。《中华民国地形挂图》作为中国最早、幅面最大的现代地图出版时,被日本出版商要求将东北三省改名为满洲国。方俊作为挂图的主创,对此坚决反对,认为这份学术成果不仅是地图,更饱含民族尊严。

科学家精神叙事还涵盖两个时期,即积蓄期和迸发期。积蓄期是科学家针对某一具体问题开展研究的过程中,思想和智力的积累时期,其中包含发现问题、研究问题的过程,这是科研中最艰难、最耗时的量变过程。迸发期是科学研究积累到一定程度之后,产生创新成果或经历阶段性失败的回馈时期,其中包含创新突破、学术成果、失败经验、社会影响等诸多元素,是科研中兼具显示度和影响力的质变过程。

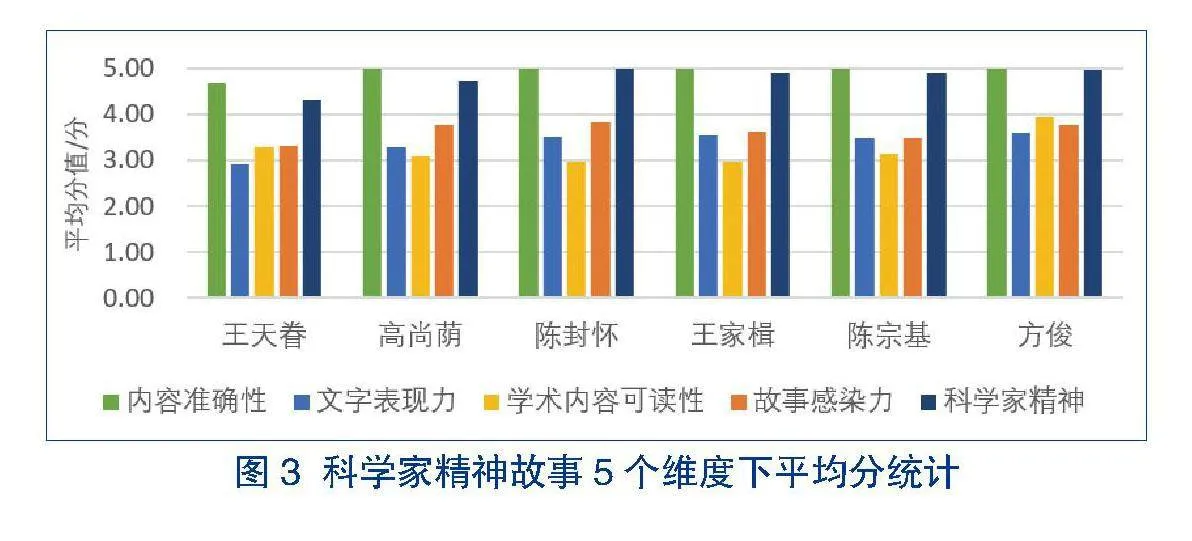

以上两个空间和两个时期相互交错,共同组成了科学家精神的叙事循环。叙事从发现问题作为开端,科学家经历思想意识上的激发进入具体学术研究过程,通过科研攻坚产生创新成果,又或是经历失败总结经验,在社会和学术界产生影响,最终展示出精神内涵。一个科学家精神叙事通常由一个或几个循环构成,每个循环由于侧重点不同而形成独具特点的叙事(见图1)。

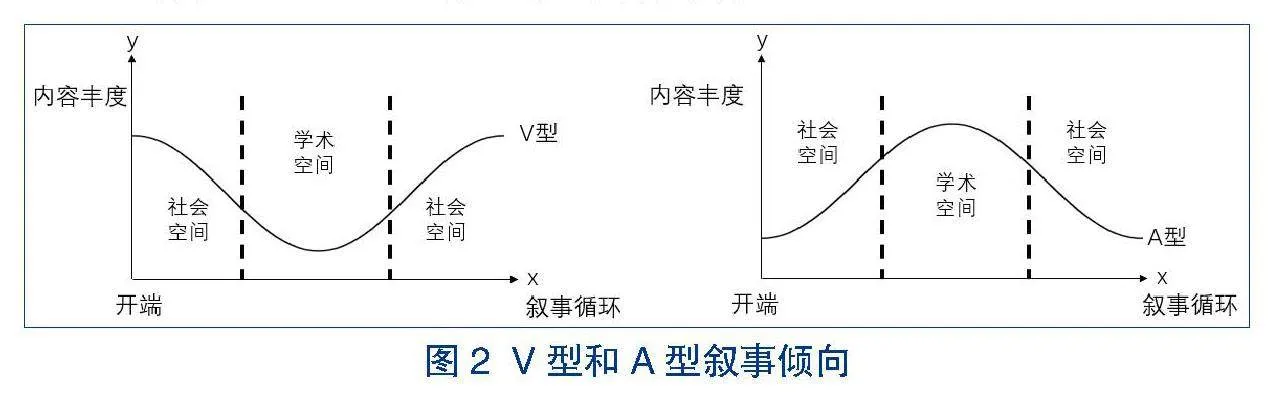

1.2两种倾向性叙事

在一个叙事循环中,肯定会存在社会空间和学术空间内容丰度的差异,假如以叙事循环为x轴,内容丰富度为y轴,叙事循环内容会形成V型(偏向社会空间)和A型(偏向学术空间)两种叙事倾向(见图2)。对于单一科学家故事而言,两种叙事倾向并没有严格的指标界定,所谓内容丰度是从社会与学术层面的素材篇幅、诠释内容细腻度以及主观情感来综合判断。

但从更微观的角度来看,构成叙事循环的文献资料素材,根据其外观形态或文字描述,也具有两种倾向,可称之为V型或A型素材,两者具有明显的区分。A型素材可被定义为与学术研究强相关的文本、图片或实物,如学术论文、学术专著、学术报告、学术会议、科研项目、成果描述、科研图纸、科研手稿、科研器材等。除A型之外的资料素材,都可被定义为V型素材。需要注意的是,在一些V型素材中掺杂着A型素材,这时就需要分开定义,如方俊与钱学森的来往书信本身属于V型素材,但部分信件中提及重要的重力学专业内容,这一部分内容可定义为A型素材。两种类型素材的定义可为科学家文献资料知识组织作好铺垫。

例如,方俊于1955年创刊《测绘通报》,他作为杂志主编刊登的文章《三十年来苏联在测量学上的成就》以非常通俗的语言阐述了新中国在大地测量领域取得的成就以及存在的问题,内容涵盖当时的社会背景、学科背景、苏联的先进经验等,提出了“为人民服务的测量事业”的理念,阐述了我国测量事业的短板和不足,建议认真学习苏联先进理论技术,满足国家在建设中的迫切需要。其中,专业学术内容非常有限,作者大篇幅论述学科对社会的影响力,具有典型的胸怀祖国、勇攀高峰的科学家精神内涵,是V型结构故事叙事的绝佳素材,即V型素材。方俊1958年发表的文章《天文重力测量水准仪计算

模板》(《ПАЛЕТКАДЛЯВЫЧИСЛЕНИЯПO АСТРОНОМО -ГРАВИМЕТРИ -ЧЕСКОМУ

НИВЕЛИРОВАНИЮ 》)成功利用直角坐标系建立计算天文重力水准的模板。其次年发表文章《天文-重力水准的计算模板(续)》阐述了该模板与莫洛金斯基(M.S.Molodensky)的椭圆—双曲线系统之间的差异及优势。两篇文章都是指向性很强的学术论文,是对当时学术权威的反思和改进,具有追求真理、敢为人先的科学家精神内涵,是A型结构故事叙事的典型素材,即A型素材。

对创作者来说,V、A两种类型的叙事循环可以互相转化,但难度存在巨大差异。A型向V型倾向转换相对容易,可将与学术内容相关的时间、空间、人物、项目等社会空间素材进行有机融合,重点突出人物或事件的矛盾、激发过程,在社会及学术影响力方面进行详细阐述,对科学家精神进一步凝炼。V型向A型倾向转换相对较难。首先,创作者需要具备非常扎实的专业理论基础以及常年从事科研工作的敏锐直觉,非学术专业领域人员应尽量避免。其次,除本人之外,即使是同行或其学生,也很难完全理解科学家的学术细节,科学家本人在研究过程中的智力付出和灵光一现,其他人很难感同身受。

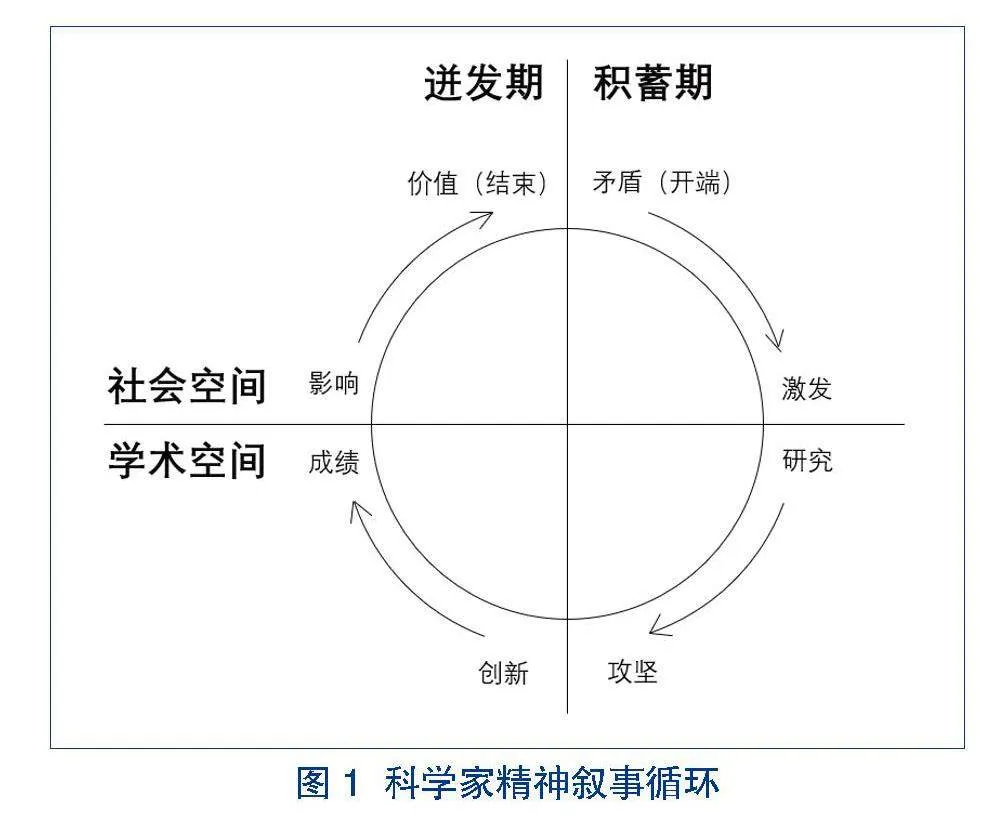

1.3最优叙事结构

科学家的故事难讲,根本原因是其学术空间的内容晦涩难懂,难以融入大众习惯接受的叙事情节中。人易于接受的情节分为3种:原型情节、微情节、反情节,三者构成著名的麦基“故事三角”[8]。其中原型情节最经典也最受人欢迎,其突出特点为线性时间线、因果性、单一主角、活跃度、封闭式结局。兰迪·奥尔森(Randy Olson)在此基础上扩展了兼容科学研究结果和叙事结wtZnoHvZawFz+s6BrF7fUw==构的形式[9],认为原型情节等同于ABT(And、But、Therefore)结构,即四段叙事要素用ABT结构来衔接,这被认为是最精简的叙事结构,其通俗的表达为背景介绍+事实陈述+矛盾反转+提出结论,其核心为矛盾反转,目的是让枯燥的、结构化的学术陈述重点突出且更具吸引力。

正如前文所述,科学家的主战场是学术空间,科学家精神最精彩的矛盾反转也一定集中在学术空间或由学术影响的社会空间。传统平铺直叙式的学术叙事令人感到乏味,但如果将其设定在整篇叙事情节的矛盾点、反转点之中,必然会引起人们极大的兴趣,从而给他们留下深刻的印象。科学家精神叙事中的矛盾和反转通常表现为对传统思想的质疑、对现有理论的突破、对研究学科的开拓、对自身局限性的审视等,而这些内容往往都能找到相对应的学术文献资料(A型素材)进行佐证并加以创作。

科学家精神叙事天然具备线性时间线和单一主角的特点,结合麦基“故事三角”和奥尔森的ABT结构,笔者尝试列出最优科学家精神叙事结构“VVAV”:带入背景的V型素材+事实阐述的V型素材+矛盾反转的A型素材+社会/学术影响的V型素材(见表1)。“VVAV”结构是基于科学家精神叙事循环的进一步凝炼,四段式构成了科学家精神叙事的最简线性叙事结构,利于创作者更高效地进行叙事创作。叙事的主体用大众易于接受的V型素材进行创作,矛盾冲突的反转中融入A型素材,用以突出学术重点和淡化学术内容的枯燥感。

以方俊院士“天文-重力水准的计算模板”的提出为例,在叙事循环中加入了如下素材:(1)新中国成立之初,中国大地测量学科全面参考苏联经验(V),这段素材交代了新中国百废待兴的历史阶段以及大地测量学科的发展困境,为方俊的人物叙事作好铺垫;(2)方俊回忆录提到其曾经在武汉测绘学院任教,与莫洛金斯基的学生有一段学术上的激烈讨论,并提出新方法(V),这段素材描述了一个完整的情节,并明确了矛盾点,让读者清晰地了解整个叙事的基本事实;(3)方俊发表论文《天文重力测量水准仪计算模板》,突破性地使用直角坐标代替双曲线坐标(A),这段素材对论文的创新点进行了客观描述,并从侧面展现了他几十年来在地图投影学方向上的深厚学术功底;(4)方俊提出的这种新方法引起国际重视,先后被前苏联、东欧及中国教育部门编入教科书,被称为“方俊方格模板法”(V),这段素材提供了封闭式结局,可提炼出方俊追求真理、敢为人先的科学家精神。四段素材合成为一个完整的叙事主线,经过加工创作即可快速构成科学家精神叙事循环。

1.4“VVAV”结构的应用效果

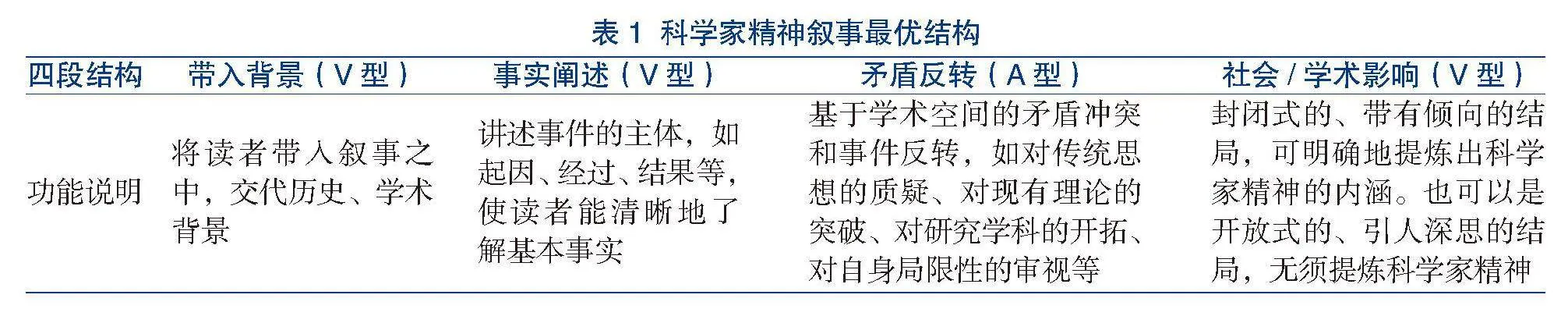

2022年,中国科学院武汉文献情报中心以“学科领域开拓者”为主题策划综合性科学家精神展览,策展团队从6家中国科学院在武汉的研究机构中选出最具代表性的人物:王天眷、高尚荫、陈封怀、王家楫、陈宗基、方俊。他们分别是各自研究领域的开拓者以及所在单位的开创者。经过一年半时间的资料采集及内容创作,策展团队于2023年年底完成关于6位科学家的每人4篇科学家精神故事,共24篇。其中方俊的4篇故事是利用“VVAV”结构创作的,其余5位科学家的20篇故事则是基于科学家精神叙事循环,采用学术内容脱离叙事单独呈现的方式创作。

之后,团队从6家科研机构分别邀请1位学科专业人员与团队内3名信息管理专业人员组成内容评审小组,他们的学科背景分别为大地测量学、波谱学、植物学、病毒学、鱼类生物学、岩土力学、图书馆学(2名)、情报学。评委对24篇科学家精神故事进行审核并评分,评分规则为9位评委分别对每篇故事从内容准确性、文字表现力、学术内容可读性、故事感染力、科学家精神5个维度进行评分,满分5分,最终得到1 080项分值。

从评分统计结果来看,由于创作内容出自同一团队,所有故事的内容准确性、文字表现力、科学家精神的分数差别不大。方俊的4篇故事的学术内容可读性的平均分为3.94,大幅高于全部故事平均分3.23,值得注意的是,非专业领域评委在这一维度的评分高于学科专业人士;而方俊的4篇故事的感染力平均分为3.75,略高于全部故事平均分3.66,在6位科学家中名列第2(见图3)。由此我们可以初步判断,“VVAV”结构可以在保证故事感染力的情况下,较好地将学术内容融入叙事中。另外9位评审一致认为学术内容融入方俊科学家精神叙事的方式让人感到耳目一新,非专业人士也能感受其学术成果的魅力。

1.5历史和科学刻度下的叙事循环序列

现代科学家大都与新中国的成立和发展过程紧密相关,其个人经历和科学建树能够融入历史发展的宏大背景叙事中。人们往往试图在一个时代的总体构成中(即社会的、学科的乃至政治的构成中)去理解这个时代的科学家[10]。科学家精神叙事需要结合时代的历史进程和学科发展,使科学家特定的行为、感触、思想更易理解,突出其选择和坚持的难能可贵。

历史进程和学科发展就像两把标尺,在某一特定刻度下为科学家的学术成长提供了宏观层面的参照。将多个科学家精神叙事循环按照时间、事件、研究方向、研究成果等元素在历史刻度和科学刻度之间进行有序排列,就能勾勒出完整的科学家精神叙事循环序列(见图4)。从方俊院士叙事循环序列中,我们可以明显观察到,中国大地测量学的发展脉络与近现代中国历史进程息息相关,方俊的学术生涯及学术成果与新中国的政治、经济、军事发展密不可分。叙事循环序列可以为科学家人物传记、展览、影视作品等提供叙事基础框架,根据创作者意图调整时间线、故事线即可构建更具特色的叙事框架。

2科学家文献资料知识组织

文献资料是科学家精神叙事的基础素材,科学家学术成长过程中的各种要素都以文献的形式记录下来。中国国家标准《文献著录总则》(GB 3792.1-83)将文献定义为“记录有知识的一切载体”[11]。 《新编图书馆学情报学辞典》中则将文献定义为“记录有知识与其他信息的所有载体”[12]。对于科学家文献资料,即可定义为记录有科学家信息的一切载体,其内容涵盖科学家自出生起的重要生活、学术经历。这种文献资料是宽泛的、零散的,对其重组有助于更有效地构建科学家精神叙事。

2.1文献资料的分类

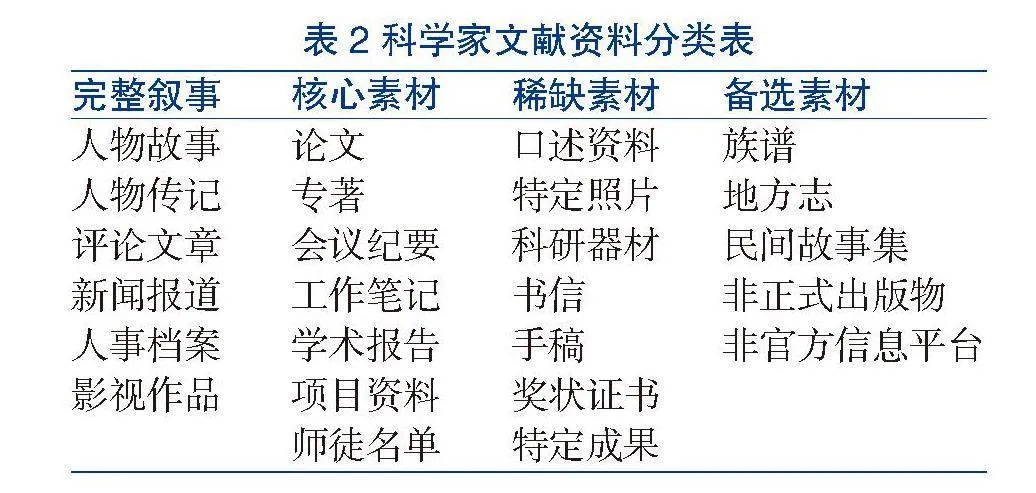

文献资料的组织是将杂乱无章的各种文献资料加以序化,使其各就其位、便于查找。要做到这一点要先将所需文献资料进行分类,并为每一种类别的文献资料分配一个固定的代码,把这些代码按顺序排列起来,这就是文献序化的过程[13]。结合科学家文献资料所具备的科学性、人物专属性、稀缺性、载体多样性等多种特点,“老科学家学术成长资料采集工程”将资料分为16大类,即口述资料、传记、证书、信件、手稿、图书、论文、专利、报道、学术评价、视频、音频、照片、图纸、档案、其他。为了使文献资料更好地服务于科学家精神叙事,笔者在此基础之上作出调整,将有利于叙事的文献进行细化,不利于叙事的文献简化,并将文献资料分为4大类:完整叙事、核心素材、稀缺素材、备选素材(见表2)。

完整叙事类,即由他人编辑、加工、创作的成熟科学家叙事作品,其来源权威、引用明确,且包含完整的叙事逻辑及丰富的故事素材。这类文献资料可直接作为科学家精神叙事主体,或经过简单重构加工即可符合叙事需求,但缺乏创作者视角和内容新颖性。

核心素材类,即科研或科学传播机构有完整保存或创作者容易获得的科学家文献资料。这类文献需要创作者深入解读,提取叙事主体,凝炼科学家精神。其优点是创作者能从学术角度创作出符合科学家特点的叙事,但对创作者提出了更高的要求,且需要系统的工作方法来支撑。

稀缺素材类,即科研或科学传播机构难以保存或创作者难以采集的科学家文献资料。这类文献资料有的因年代久远已丢失,有的因科学家离世而彻底无法获得,有的因其家人、弟子及相关人员的个人因素导致难以采集。这类文献资料载体类型丰富,且有很强的代入感,是丰富科学家精神叙事主体的理想素材,创作者应在能力范围内尽可能采集。

备选素材类,即与科学家精神叙事弱相关,或难以对其进行考证的文献资料。这类资料在特定情况下可被纳入科学家精神叙事,但需要创作者慎重考虑。

2.2文献资料元数据标引

参考DC(Dublin Core Metadata)、MARC

(Machina Readale Catalague)等国际通用元数据标准和EAD(Encoded Archival Description)、ISAD(G)(General International Standard Archival

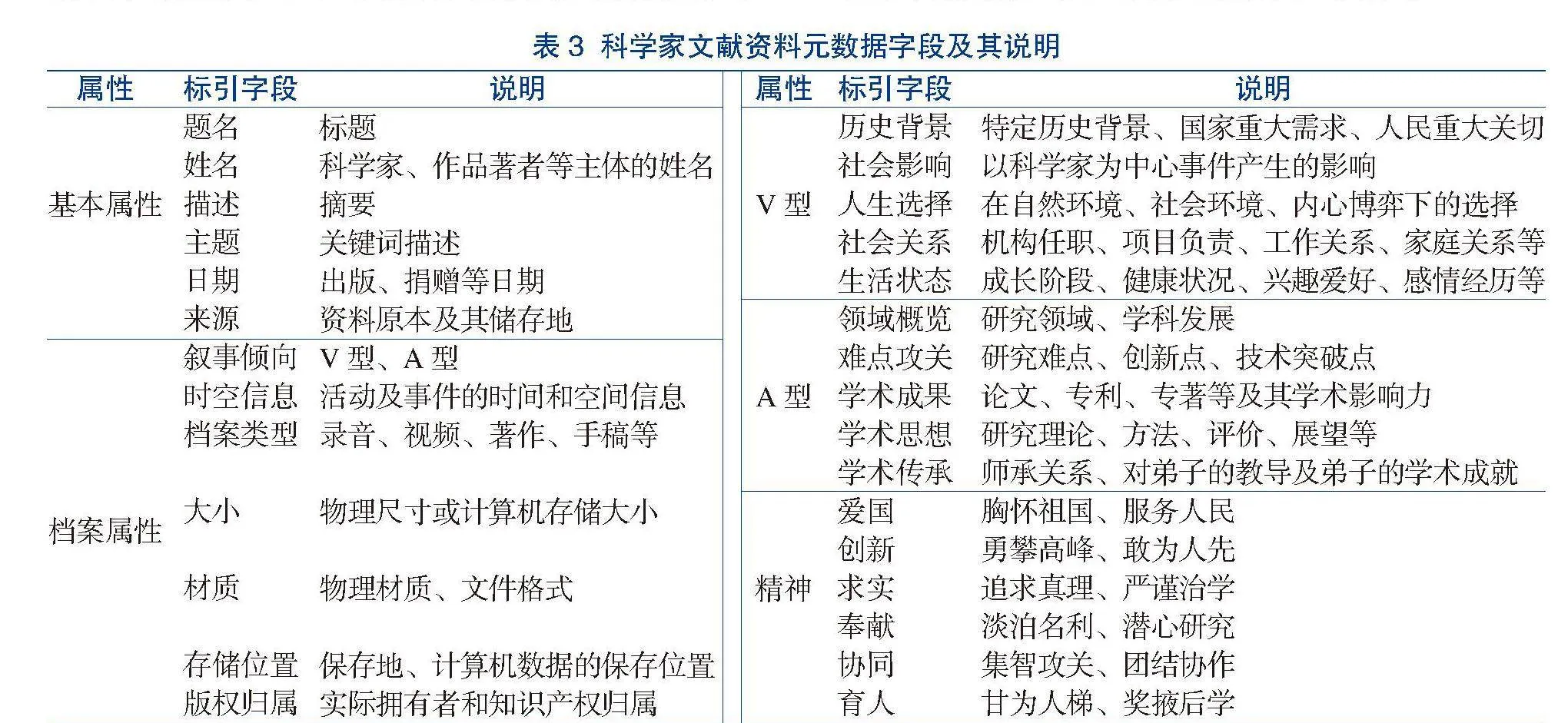

Description)等档案领域元数据标准[14],对4类科学家文献资料进行元数据字段描述。为在数字环境下更好地组织和管理科学家的文本、实物和录音、影像等资料,并规范描述其生成的数字对象,除了在元数据中揭示科学家文献资料的基本属性和档案属性外,还需赋予V型或A型叙事属性以及精神属性。其中,基本属性和档案属性记录了科学家文献资料的标题、主题、类型、大小、材质等内容特征和形式特征。V、A两种属性字段中,标注了国家发展过程中的重大历史事件和科技事件,从历史进程和学科发展的角度描述了科学家的研究背景,科研经历、成果,任职情况等。精神属性则是数据加工人员通过自身对文献的判断,人为凝炼出与6大科学家精神内涵相匹配的字段,元数据字段及其说明如表3所示。

文本类元数据的体量和内容以叙事需求为导向灵活设定,如整本专著由于内容要素过多难以提供有效的创作素材,单一句子或者短语由于缺乏关联语境而难以提供足够完整的叙事内容。最理想的文本类元数据体量应该是一段完整语境或者一篇针对某个问题的完整论述。如方俊翻译的E.H.阿斯奎斯(E.H.Askwith)的《近世几何学》(A Course of Pure Geometry)于1933年出版,李文澜在1928年为这本书写的序是典型的文本类元数据。序通篇400余字,不仅讲述了方俊译书的学术价值,还赞扬了他刻苦钻研的精神,其中“我醉歌眠,一觉醒来,方君犹埋首治算,盖其勤如此,其术遂日以益……”生动展现了方俊求实、奉献的科学家精神。

2.3科学家集体叙事切片

科学贡献是科学家良好形象的根基,其经历和性格特点是形象的重要方面,有个性的科学家形象能得到当前读者更多的欢迎[15]。科学家精神叙事和普通故事叙事一样,都需要更丰富的细节让读者感同身受,而细节则依靠充分的历史背景、社会背景、科学背景资料作为支撑。单一科学家的文献资料是有限的,创作者需要发现合适的“细节”去补全科学家精神叙事这张“拼图”。

莫里斯·哈布瓦赫(Maurice Halbwachs)在《论集体记忆》(On Collective Memory)中指出,集体记忆表达了一个群体的态度,再现了群体的历史,还确定了群体的特点、品性和嗜好;同一事实的记忆也可以被置于多个框架之中,而这些框架是不同集体记忆的产物[16]。笔者结合科学家精神叙事的特点,提出科学家集体叙事的概念,并以叙事切片的形式运用到科学家精神叙事当中。

科学家集体叙事是对一个特定科学家群体或科学家生活、研究环境中的其他人所共享、传承以及一起建构的事或物的记录和表达。如A和B两位科学家曾在某一特定空间内共同生活或研究,A关于这段时空的相关科学家文献记录是A、B所共同经历的,但B的科学家文献中并未涉及,那么A的这段文献记录在经过论证后,是可以作为B的科学家精神叙事素材的。包含A、B的相关文献及其相互关系的信息可称之为科学家集体叙事切片(元数据),其元数据字段包含应用对象、时空信息、主题词、科学家精神、集体叙事、来源对象、叙事类型。

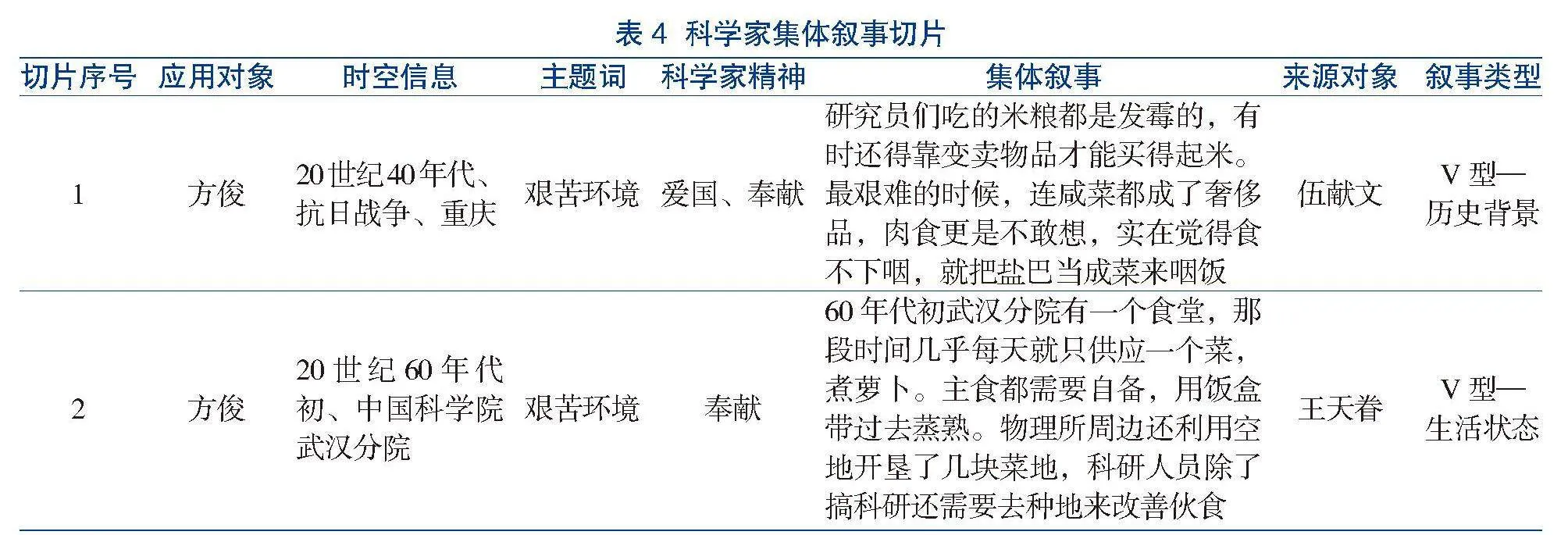

科研环境方面的科学家集体叙事切片最具代表性,如方俊在抗日战争时期以及新中国三年困难时期依然忘我地投入到工作当中,其文献资料中却很少提及其当时个人生活环境的困苦。而先后与方俊处于同一时空的伍献文(中国科学院水生生物研究所)、王天眷(中国科学院武汉物理研究所)的相关文献资料中对此有明确表述,与之对应的科学家集体叙事切片如表4所示。

特定社会空间、学术空间内的科学家集体叙事具备很强的史料价值和科学价值,准确度高、可信度高、还原度高的特点使得科学家集体叙事成为科学家乃至学科文献资料和科研机构档案的重要佐证和生动补充。随着科学家集体叙事切片的丰富度不断提高,其能逐渐拼接并还原内容细节,最终清晰地展现特定社会空间、学术空间全貌。

3叙事模型的实践

3.1数字叙事模拟器

科学家精神叙事模型及相关文献资料知识组织的方法为搭建数字化模拟器辅助故事创作提供了可能。利用JavaScript编写叙事素材展示脚本,使用java+vue/html搭建可视化编辑界面,两者关联成为所见即所得的简易科学家精神数字叙事模拟器。该模拟器可编辑单个叙事循环,也可构建叙事循环序列。从文献资料元数据中,按照“时空信息”“叙事倾向类型”“科学家精神”等标签进行检索,并挑选出叙事素材条目放入编辑界面中进行编排,过程中尽量遵循最佳叙事结构“VVAV”。图5展现了笔者通过数字叙事模拟器快速生成科学家精神叙事循环,即科学家故事《夙兴夜寐,自学成才》的内容框架。

叙事模拟器的可视化编辑界面可自定义素材内容,以及这些素材的展示关系和出场顺序。展示界面可输出集文本素材、图片素材、实物素材于一体的科学家精神叙事视觉效果,整个操作流程尽可能地还原了科学家精神叙事模型的机制。例如,通过科学家文献资料元数据精神标签的提示(求实+奉献),加之人工对叙事的提炼,最终以醒目的标题(夙兴夜寐,自学成才)概括科学家精神内涵。

通过对科学家实物资料的数字化、展示效果的优化和关联显示终端,可构建虚拟展厅。虚拟展厅使用数字手段将实体收藏品转化为数据资源,并辅以数字展示方法,通过互联网实现跨时间、跨地域传播。它在保存数据的同时,也在更大程度上实现了研究、审美、科普等目的[17]。鉴于学科领域、科学方法、科研成果的思想性和学术性,科学家学术成长资料中部分内容难以用简单的文字或实物进行描述,物理展厅也很难构建相关的逻辑和叙事结构。未来灵活多样、不受空间限制的虚拟展厅将是科学家精神的最佳展示平台。

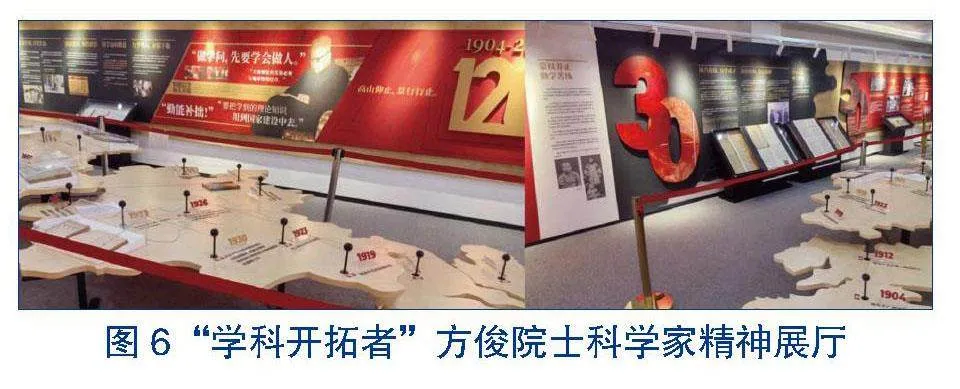

3.2方俊展厅设计

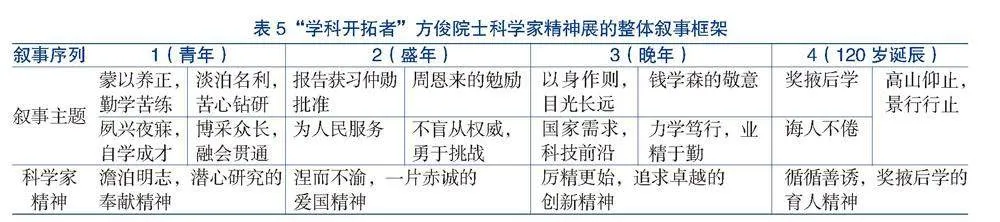

使用科学家精神叙事模型及数字叙事模拟器编辑的展示内容可作为物理展厅内容设计的重要参考。笔者以方俊院士文献资料元数据为基础,利用数字叙事模拟器对方俊院士科学家精神展厅做了叙事内容及结构上的模拟。将200多件科学家精神文献资料进行元数据标引,经过大量的素材填充和叙事编排,最终确定以1904年(生日)为叙事序列起点,2024年为叙事序列终点,以30岁(青年)、50岁(盛年)、80岁(晚年)、120岁(诞辰)为叙事序列的主题分隔,每个主题内的科学家精神叙事循环序列都尽量符合“VVAV”的叙事结构,搭建出“学科开拓者”方俊院士展的整体叙事框架(见表5)。叙事框架被完整地运用到展厅设计当中,实际效果如图6所示。

4总结

4.1叙事模型的有效性

科学家精神叙事模型系统地梳理了科学家精神的核心要素,构建了叙事循环及循环序列,对两种倾向性叙事及其相互关系进行了系统描述,归纳出最佳叙事结构“VVAV”,为创作者提供了一个结构化的创作框架。该模型将科学家学术空间内容融入到社会空间的叙事中并以故事形式呈现,使得内容更生动、易于理解。创作者可以通过参考模型中的典型故事和情节,创作出更具吸引力和感染力的科学家精神故事。通过对文献资料元数据标注来源出处,对核心素材、稀缺素材、备选素材进行分类和考证,加之对集体叙事切片的应用,创作的故事可以更具真实性和权威性,创作者可以确保故事的细节和背景信息准确无误,提高故事的可信度。创作者可以利用模型中的元数据,进行数字化创作和传播,如通过多媒体、互动叙事等方式,增强故事的表现力和影响力。

4.2叙事模型的局限性

该叙事模型主要基于自然科学方向的科学家学术成长文献数据,适用于创作以基础科学、应用科学领域的科学家为主角的故事。对于其他类型的叙事(如社会科学、人文学科等),模型的适用性可能受到限制。模型在特定文化和环境中的适用性需要进一步验证,不同国家和地区的创作者可能需要对模型进行本土化调整。科学家叙事模型的构建依赖于文献数据的质量,如果文献数据不全面或存在偏差,可能影响叙事模型的准确性和可靠性。创作者在使用模型时,需要进行多渠道、多层次的文献资料的收集和验证,以确保故事的真实性和权威性。将文献内容元数据化并应用于数字叙事,需要一定的技术支持和资源投入。例如,创作者需要掌握数据处理技术、数字化创作工具等,才能充分利用模型的优势。

4.3 展望及建议

未来,我们可以考虑将模型标准化,形成一套通用的创作工具或平台,帮助更多的创作者使用这一模型进行科学家精神的故事创作。模型在教育和传播领域有着广泛的应用潜力。通过该模型,教育者可以更有效地向学生传授科学家精神,而传播者可以更精准地向公众传递科学文化。模型可以被开发为科学家精神教育工具或传播平台,帮助学校、科研机构、博物馆等组织更好地开展科学家精神教育和文化传播工作。随着人工智能、虚拟现实、增强现实等技术的发展,模型可以进一步与这些技术相结合,推动数字叙事的创新。

参考文献

习近平.高举中国特色社会主义伟大旗帜 为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗——在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告[R/OL].(2022-10-16)[2022-10-25]. https://www.gov.cn/xinwen/2022-10/25/content_5721685.htm.

张盖伦.张藜:将老科学家故事一代代讲下去[N].科技日报,2024-06-24(11).

覃兆刿,马继萍.论科技名人档案与科技发展的互构——以我国“老科学家学术成长资料档案库”建设为例[J].档案学研究,2016(4):52-56.

李响,齐欣.博物馆如何利用实物资料弘扬科学家精神[J].中国科技论坛,2022(2):10-12.

任安波.科学家群体研究的七个层面[J].自然辩证法研究,2014,30(5):101-106.

田田.中国现代科学家传记写作的困境与前途[J].科普研究,2018,13(3):82-90.

国务院.中共中央办公厅 国务院办公厅印发《关于进一步弘扬科学家精神加强作风和学风建设的意见》[N/OL].新华社,2019-06-11 [2024-02-11]. http://www.xinhuanet.com/politics/2019-06/11/c_1124609190.htm.

罗伯特·麦基. 故事:材质、结构、风格和银幕剧作的原理[M].周铁东,译.天津:天津人民出版社,2016.

兰迪·奥尔森. 科学需要讲故事[M].重庆:重庆大学出版社,2023.

刘兵.关于科学史研究中的集体传记方法[J].自然辩证法通讯,1996(3):49-54.

傅广荣,赵岚,曾勤.“文献”析义[J].情报杂志,2003(2):46-47.

丘东江.新编图书馆学情报学辞典[M].北京:科学技术文献出版社,2006.

吕瑞花,俞以勤,韩露,等.科技名人档案知识管理实践研究——以老科学家学术成长资料管理为例[J].情报理论与实践,2011,34(6):94-96.

冯项云,肖珑,廖三三,等.国外常用元数据标准比较研究[J].大学图书馆学报,2001(4):15-21.

张越月,李大光.中国读者爱看哪些科学家传记——科学家传记的影响力研究[J].科普研究,2010,5(2):30-34.

莫里斯·哈布瓦赫.论集体记忆[M].上海:上海人民出版社,2022.

王琪.体验设计在数字博物馆的运用与探索——中国国家博物馆虚拟展厅的案例研究[J].装饰,2020(2):134-135.

(编辑 颜 燕 荆祎澜)

Scientist Spirit Narrative Model and Knowledge Organization Based on Literature:Taking Academician Fang Jun’s Information as an Example

Qiu Tian

(Wuhan Library,Chinese Academy of Sciences,Wuhan 430071)

Abstract:“Promoting the spirit of scientists”is a practical necessity for research or science communication institutions. The core of this content,the“stories of scientists”,not only carries a wealth of information about social,disciplinary,national,and institutional development but is also rich in humanistic value and spiritual connotation. However,the creators of these stories lack a narrative model for the spirit of scientists that they can refer to. This paper analyzes the two types of narrative tendencies,V-shaped and A-shaped,and proposes a scientist spirit narrative model“VVAV”and a corresponding knowledge organization method for scientist documentation,based on traditional storytelling techniques and the construction characteristics of archives of famous figures in science,supplemented by the literature of academician Fang Jun as a case study. It also demonstrates the application of the narrative model in exhibition hall design through program simulation. This model and method can provide a standardized solution for content creation centered on the spirit of scientists.

Keywords:spirit of scientists;narrative model;knowledge organization;exhibition design

CLC Numbers:N4 Document Code:A DOI:10.19293/j.cnki.1673-8357.2024.04.009

收稿日期:2024-07-01

基金项目:中国科学技术协会学风建设自助项目“中科院武汉分院学风作风主题原创作品创作传播”(XFCC2020ZZ003)。

作者简介:邱天,中国科学院武汉文献情报中心馆员,研究方向:科学传播,E-mail:qiut@mail.whlib.ac.cn。