我国女性公民科学素质的现状及提升对策研究

[摘 要] 女性在经济社会发展中发挥重要作用,女性科学素质建设对构建高素质创新大军、促进生产力的实践转化具有重要意义。本文通过分析第十三次中国公民科学素质抽样调查数据,探索女性科学素质水平在地域、城乡、年龄段、学历段、职业群体、对科技信息的感兴趣程度、获取科技信息渠道等方面的不同表征。结果显示,我国女性公民科学素质增速较快,男女差距逐年缩小,但整体水平较低,各维度得分均低于全国水平;我国女性公民科学素质水平存在地区差异,城镇高于乡村,东部高于中部和西部;我国女性公民科学素质水平随年龄增加而降低,随学历增加而增加,且各年龄段、各学历段均低于全国水平;我国女性公民对科技发展支持度高,对科技信息感兴趣程度多为一般;我国女性公民多通过数字化产品获取科技信息,科普基础设施利用率低。在此基础上,本文提出提升我国女性公民科学素质水平的对策建议如下:优化社会性别意识文化观念,加快弥合城乡科学素质鸿沟;建立覆盖全国的女性教育培训体系,健全女性教育、就业保障机制;突出女性科普工作重点、要点,聚焦女性群体开展科普活动;拓宽利用数字技术获取科技信息的渠道,营造女性参与科学的良好氛围。

[关键词]女性 科学素质 性别

[中图分类号] N4;C776 [文献标识码] A [ DOI ] 10.19293/j.cnki.1673-8357.2024.04.005

1问题提出

妇女是推动国家发展和社会进步的重要力量,在中国特色社会主义事业建设中起到了“半边天”的重要作用。习近平总书记强调,以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业,需要全体人民团结奋斗,妇女的作用不可替代[1]。女性作为“半边天”群体,在历史上受传统观念、宗教习俗、文化体育以及个体特征等因素的影响,在社会各方面均处于弱势地位,而自然科学教育也时常存在着性别差异,如科学课程教材中多按照男性思维方式来展现教学过程[2],女性科学素质水平也普遍较低[3]。但随着妇女事业的迅速发展,妇女人才队伍不断壮大,妇女社会地位也得到充分体现。在国际层面,强调女性赋权是联合国《2030年可持续发展议程》(Transforming our World:The 2030 Agenda for Sustainable Development)的核心内容[4],而在我国,全国妇联和国家统计局于2021年开展的“第四期中国妇女社会地位调查”显示,女性在经济社会发展、家庭建设中发挥越来越重要的作用[5]。女性科学素质是推动科技发展的坚强基石,提升女性科学素质水平为推进高水平科技自立自强注入女性力量提供有力保障。

近年来,在习近平总书记关于科学普及和科学素质建设的重要论述,以及习近平总书记“坚持中国特色社会主义妇女发展道路”的重要指示的指导下,我国女性公民的科学素质水平得到大幅度提升。第十三次中国公民科学素质抽样调查结果显示,2023年我国女性公民具备科学素质的比例为12.53%,而2015年我国女性公民具备科学素质的比例仅为3.38%。我国女性公民科学素质水平处于逐步提升的状态,但仍未达到理想水平,这主要和女性受教育水平和受教育质量的差异有关,开展提升女性公民科学素质水平的研究具有现实意义。

已有对女性科学素质的研究主要集中在基于科学素质相关调查的性别比较分析,有国家级的大规模调查[3, 6-7],也有对于某省份或某市的小范围调查[8-13],相关调查普遍发现,女性科学素质低于男性,主要原因是女性接受教育平均年限低于男性,此外城乡、区域、职业、年龄等都是女性科学素质水平的影响因素,然而这些因素之间的关系尚不明确。这些调查距今时间较长,已无法反映当前的女性科学素质发展现状,近期对女性科学素质的研究较为缺失。另外,也有学者基于国际学生评估项目(Programme for International Student Assessment,PISA)中有

关科学素质的数据对女性、性别差异进行了分析。PISA2000的香港地区科学素质数据显示,男、女生的科学素质在整体上没有显著的差别,但是在高分段中,男生要明显强于女生[14]。PISA2006和PISA2009中关于科学素质的成绩显示,上海、香港、澳门和台湾地区的男、女生表现差异总体较小[15-16]。PISA2009报告指出,与数学和阅读相比,各国在科学素质上的性别差距最小[17]。PISA2015测试显示,在72个国家、经济体中,有24个国家、经济体的男生平均分显著高于女生,但也有22个国家、经济体的女生平均分显著高于男生,我国男生的科学素质总体优于女生,在顶尖水平的比例也超过女生[18]。PISA2018测试结果表明,经济合作与发展组织成员国的女生在科学素质的平均表现略优于男生,在中国调查中,男生在科学素质上的表现要优于女生[19]。

随着社会治理深化,为构建出包容、多元、两性和谐发展的社会局面,社会性别意识也逐步被纳入社会决策主流,提升女性科学素质水平不仅具有紧迫性与应用性,而且事关科学素质发展全局,因此需要基于新背景开展关于提升女性科学素质水平的研究。诸多论文都展示了女性科学素质水平低于男性科学素质水平的基本情况,社会已逐渐关注并开展相应行动。近些年我国教育事业、科技文化、卫生健康、经济社会快速发展,全民科学素质水平稳步提升。与此同时,数字时代下女性对科技知识的理解愈加深刻,女性越来越多地参与到科技工作中,为女性科学素质提供了加速发展的新动能。为此,本文基于第十三次中国公民科学素质抽样调查数据开展分析与研究,以期有针对性地提升女性公民的科学素质,补齐短板,促进社会公平,为提升国民素质、促进人的全面发展奠定坚实基础。

2研究设计

2.1 研究对象

第十三次中国公民科学素质抽样调查覆盖我国31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团的18~69岁公民,共回收有效样本297 740份。中国公民科学素质调查测评量表主要从科学知识、科学方法、科学精神与思想、解决问题的能力4个维度对科学素质进行考察,4个方面指标权重分别为40分、20分、20分、20分,总分100分,当总得分超过70分即判定为具备科学素质,科学素质的总体情况按照具备科学素质的比例来反映。科学态度主要从公民对科技类信息的兴趣、对科技及科技发展的态度等方面进行考察。

在297 740份有效样本中,女性公民有效样本为110 778份,据此分析出我国女性公民科学素质水平基本情况以及她们对科学技术的兴趣、态度和需求等方面的数据。在所有女性样本中,从城乡方面来看,城镇样本74 113份(占比为66.9%),农村样本36 665份(占比为33.1%);从年龄来看,18~29岁样本24 414份(占比为22.0%),30~39岁样本26 336份(占比为23.8%),40~49岁样本23 354份(占比为21.1%),50~59岁样本22 672份(占比为20.5%),60~69岁样本14 002份(占比为12.6%);从学历来看,小学及以下学历样本14 924份(占比为13.5%),初中学历样本24 169份(占比为21.8%),高中学历样本18 932份(占比为17.1%),大学专科学历样本17 396份(占比为15.7%),大学本科及以上学历样本35 357份(占比为31.9%);从职业看,领导干部公务员样本6 707份(占比为6.1%),产业工人样本8 288份(占比为7.5%),农民样本24 350份(占比为22.0%)。总体来看,女性公民样本数量较大且结构合理,调查代表性较强。

2.2 研究方法

本研究采用了中国公民科学素质调查的测评量表,利用SPSS 20.0软件进行统计与数据处理分析。本研究首先对女性公民的科学素质状况进行描述性分析,随后分别以地域、城乡、年龄段、学历段、职业群体作为变量开展差异性分析,并对女性公民对科技信息的感兴趣程度、获取科技信息渠道进行解读。

3调查结果分析

3.1我国女性公民科学素质增速较快,男女差距逐年缩小,但整体水平较低,各维度得分均低于全国水平

2023年,我国女性公民具备科学素质的比例为12.53%,比2022年的10.98%增长1.55个百分点,比2020年的8.82%增长3.71个百分点,比2015年的3.38%增长9.15个百分点。女性公民在2015—2023年间科学素质水平均低于全体公民水平、男性公民水平,但是发展增速较快,2023年具备科学素质的比例大约为2015年的3.7倍。与男性公民相比,女性公民具备科学素质水平在2015年、2018年、2020年、2022年、2023年分别低于男性公民5.66、4.91、4.30、3.79、3.13个百分点,差距逐年缩减(见图1)。

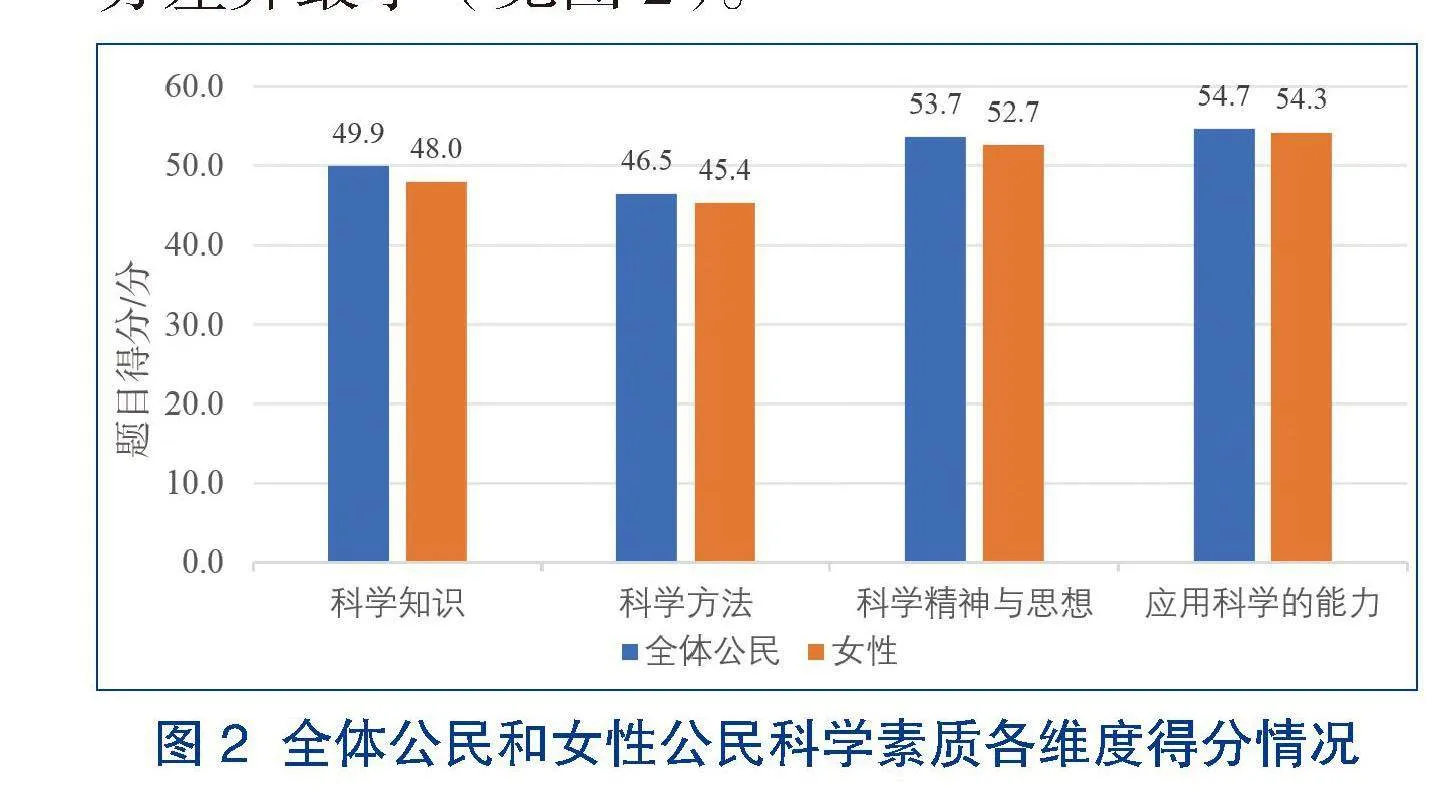

在科学素质维度方面,相比于科学知识、科学方法维度,女性公民在科学精神与思想、应用科学的能力维度方面表现更好。女性公民在科学知识、科学方法、科学精神与思想、应用科学的能力维度的得分分别为48.0分、45.4分、52.7分、54.3分(总分为100分)。全体公民在科学知识、科学方法、科学精神与思想、应用科学的能力维度的得分分别为49.9分、46.5分、53.7分、54.7分,均略高于女性公民得分,其中在科学知识维度上的得分差异最大,在应用科学的能力维度上的得分差异最小(见图2)。

3.2我国女性公民科学素质水平存在地区差异,城镇高于乡村,东部高于中部和西部

城镇女性公民科学素质水平明显高于乡村女性公民。2023年,城镇、乡村女性公民具备科学素质的比例分别为15.6%、7.2%,城镇女性公民的科学素质水平是乡村女性公民的科学素质水平的两倍多,且城镇和乡村的女性公民科学素质水平均低于城镇和乡村的全体公民平均水平(见图3)。

东部地区女性公民科学素质水平高于中部地区和西部地区。2023年,东部地区、中部地区、西部地区女性公民具备科学素质的比例分别为14.6%、11.2%、10.6%,呈现出东部地区高于中部地区,中部地区高于西部地区的情况。其中,中部地区和西部地区之间的差距相对较小,东部地区则明显高于中部地区和西部地区,且各地区的女性公民科学素质水平均低于全体公民平均水平(见图4)。

3.3我国女性公民科学素质水平随年龄增加而降低,随学历增加而增加,且各年龄段、各学历段均低于全国水平

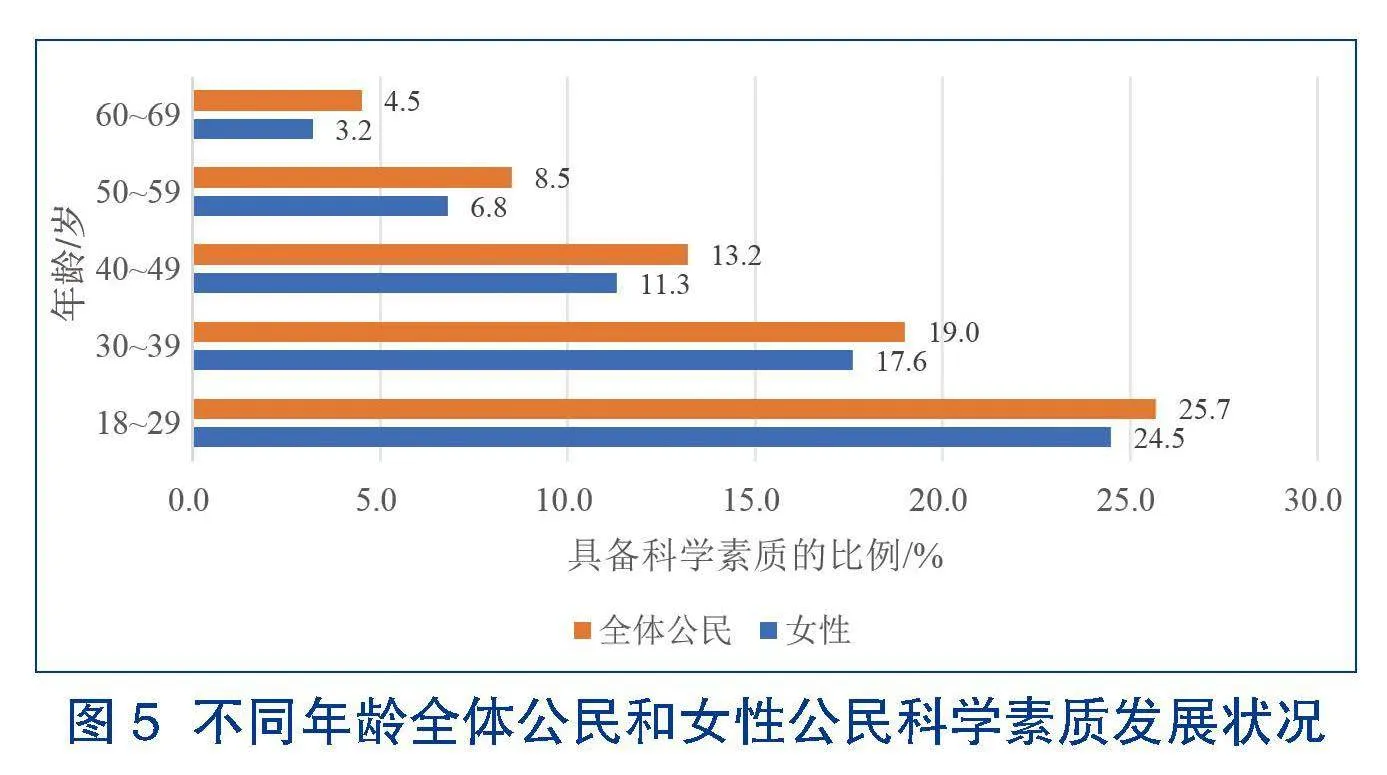

我国青年女性公民科学素质水平较高,随着年龄增加,女性公民的科学素质水平呈现下降趋势,与全体公民的分布状态一致。18~29岁、30~39岁、40~49岁、50~59岁、60~69岁的女性公民具备科学素质的比例分别为24.5%、17.6%、11.3%、6.8%、3.2%,下降幅度最大的是18~29岁和30~39岁年龄段的女性公民,下降6.9个百分点,且各年龄段女性科学素质水平均低于全体公民平均水平(见图5)。

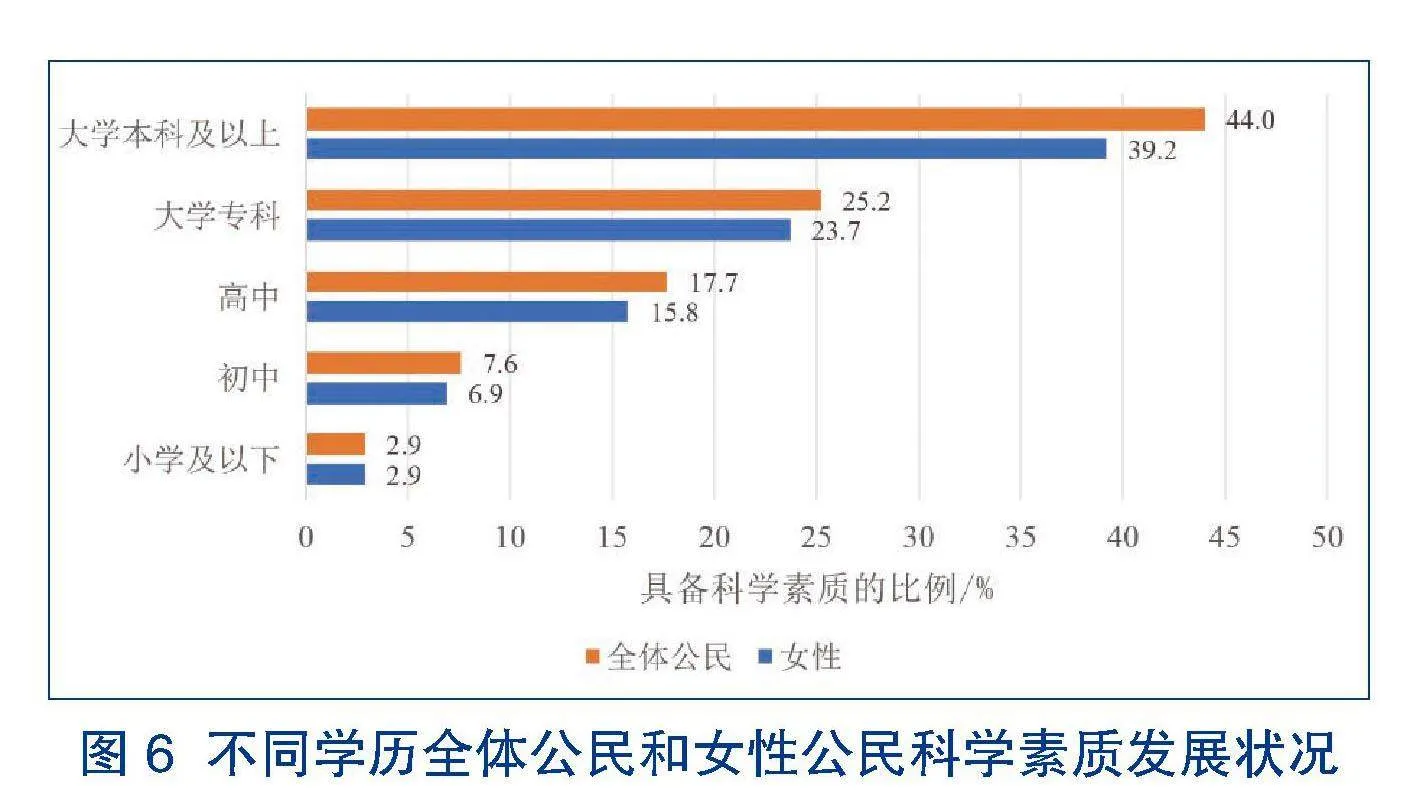

女性公民科学素质水平随受教育程度提高呈阶梯激增。小学及以下、初中、高中、大学专科、大学本科及以上学历女性公民具备科学素质的比例分别为2.9%、6.9%、15.8%、23.7%、39.2%。大学本科及以上学历的女性公民科学素质水平是大学专科学历的1.7倍,是小学及以下学历的13.5倍,凸显出受教育程度对于科学素质水平具有重要影响,是决定科学素质水平的关键要素(见图6)。

女性公民各个群体的科学素质水平具有差异,其中女性领导干部和公务员的科学素质水平(31.6%)最高,约为女性产业工人科学素质水平(17.2%)的1.8倍,约为女性农民科学素质水平(5.3%)的6倍。不同群体女性公民科学素质水平均低于全体公民平均水平(见图7)。

3.4我国女性公民对科技发展支持度高,对科技信息感兴趣程度多为一般

我国女性公民对科技发展持支持态度,普遍认为科技发展是有利的,对科技发展的看法更加成熟和理性。赞成“政府应该通过举办听证会等多种途径,让公众更有效地参与科技决策”的女性公民比例为88.6%,赞成“公众对科技创新的理解和支持,是建设科技强国的基础”的女性公民比例为87.1%,赞成“尽管不能马上产生效益,但是基础科学的研究是必要的,政府应该支持”的女性公民比例为85.6%,赞成“现代科学技术将给我们的后代提供更多的发展机会”的女性公民比例为87.9%,赞成“持续不断的技术应用最终会毁掉我们赖以生存的地球”的女性公民比例为34.7%(见图8)。

调查显示,女性公民对科技类信息感兴趣程度较高,选择“非常感兴趣”的比例为15.8%,选择“比较感兴趣”的比例为23.2%,选择“一般”的比例为44.5%,选择“不太感兴趣”的比例为12.4%,选择“非常不感兴趣”的比例为4.1%。

对于获取科技信息的原因,选择“家庭和工作需要”的人数最多,选择比例为49.6%;“解决具体问题”“主动自我提升”“对特定科技主题感兴趣”也是女性公民获取科技信息的主要原因,选择比例分别为42.0%、37.1%、28.5%;选择“打发时间”的比例为26.5%。女性公民更偏向于从解决自身的需要和问题出发来获取科技信息,更关注实用性。

3.5我国女性公民多通过数字化产品获取科技信息,科普基础设施利用率低

电视和互联网及移动互联网是女性公民获取科技信息的主要渠道,选择比例远远高于其他渠道。互联网及移动互联网是女性公民获取科技信息的首选渠道,与把其他渠道作为首选拉开明显差距。通过电视、互联网及移动互联网获取科技信息的女性公民比例分别为86.8%、77.5%,其中将互联网及移动互联网作为首选渠道的女性公民比例为55.5%,显著高于首选电视的比例(29.3%)。女性公民获取科技信息的其他渠道依次为与人面对面交流、广播、报纸、图书、期刊杂志,选择比例分别为39.6%、31.7%、24.3%、21.9%、18.2%(见图9)。

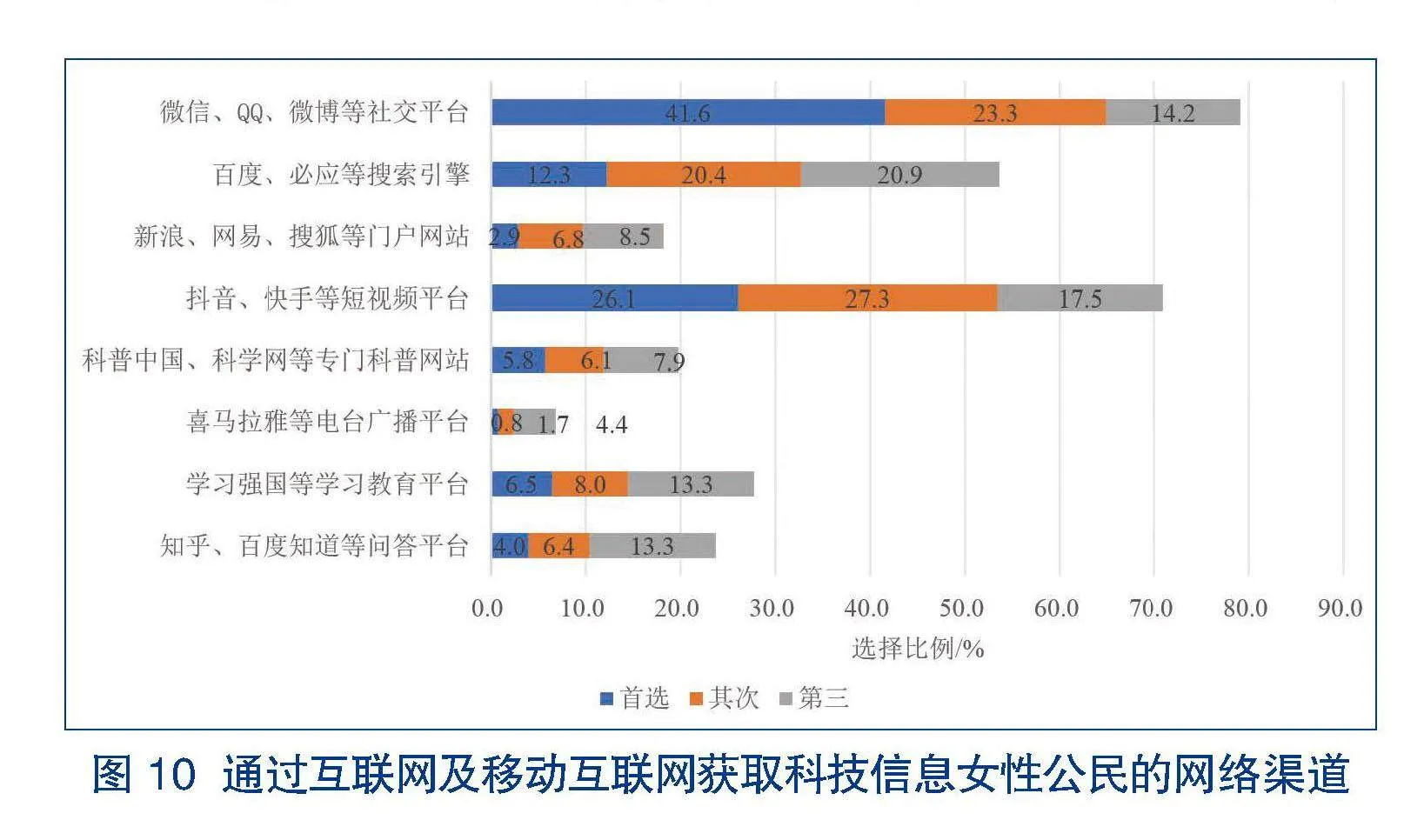

对通过互联网及移动互联网获取科技信息的情况这一渠道开展进一步分析发现,微信、QQ、微博等社交平台是我国女性公民获取科技信息的第一网络渠道,选择比例达79.1%;抖音、快手等短视频平台是我国女性公民获取科技信息的第二网络渠道,选择比例达70.9%;百度、必应等搜索引擎是我国女性公民获取科技信息的第三网络渠道,选择比例达53.6%。其中,微信、QQ、微博等社交平台作为首选网络渠道的比例最高,达41.6%,显著高于其他首选网络渠道,也表现出这种轻松、碎片化的网络渠道受到女性公民的喜爱(见图10)。

女性公民对各类科普场所的选择中,去的最多的是动物园、植物园、水族馆、自然博物馆等自然博物类场馆,比例达67.7%;其次是文化馆、图书馆等,比例达62.6%;然后是科技馆、流动科技馆、科普大篷车等科技类场馆或设施,比例为38.2%;最后是高校、科研院所实验室,高新技术企业展览室、生产线等,比例为18.4%。约7成女性公民在过去一年参观过动物园、植物园、水族馆、自然博物馆等自然博物类场馆,这也是女性公民前往最多的科普场所;约4成女性在过去一年参观过科技馆、流动科技馆、科普大篷车等科技类场馆或设施(见表1)。

4特点分析

4.1科学素质9f80de1d1ce0ba7902e3d9053547224f72aa647b658fe180b6b7dd3499c5490f视域下社会性别观念淡化

社会性别观念反映的是一种性别之间的不平等关系,本质其实是一种权力关系,贯穿于人类的政治、经济、文化、教育、家庭、社会生活等领域。女性科学素质的稳步提升反映了当今社会对女性科学素质水平的重视,科学素质提升背后离不开教育、地位、权利、培训等方面的平等对待。尽管女性的科学素质发展状况总体弱于男性,但可以发现女性科学素质水平处于高增长状态,具有加速发展的增量,男、女性的科学素质水平差距越来越小,不同性别公民前往科普基础设施、参与科技类活动的情况差别已经较小。男、女性在科学素质上的差距缩小,在一定程度上体现出社会进步和性别平等意识的增强,反映了社会性别观念的淡化。要推动女性科学素质水平进一步提升,重塑新时代女性形象,营造新型社会性别的观念氛围。

4.2地域发展不平衡是我国女性公民科学素质的发展瓶颈

女性公民的科学素质水平在城乡之间、东中西部地区之间呈现显著差别,经济越发达的地区,女性公民的科学素质水平越高,与全民科学素质水平的发展状况一致。这凸显出地域发展不平衡是影响女性公民科学素质总体水平的重要因素之一。当代女性具有更高的科学技术文化需求,这点在经济发达的地区更为显著,在许多机关部门、科研院所、公司中,担当重要岗位的女性比比皆是,但在乡村或是一些不发达的小县城,提供给女性的就业岗位不如男性那么多,甚至有一些地区的人们仍然有女性读书用处不大的落后观念,导致女性学习计划难以得到很好的保障,从而影响该地区女性公民科学素质水平的提高。

4.3受教育程度对女性公民科学素质水平具有显著影响

教育、传授人科学知识,帮助人掌握科学知识,培养人的科学精神与思想,锻炼人应用科学的能力,构建良好的精神文明和学习型社会环境,对科学素质的提升具有不可替代的作用。不同学历段女性公民科学素质水平表现明显不同,学历越高,女性公民科学素质水平越高。大学专科和大学本科及以上学历的女性公民群体,其科学素质水平差距高达15.5个百分点,小学及以下学历的女性公民具备科学素质水平比例仅为2.9%。在越高的学历阶段,相邻学历段的女性公民科学素质水平之间的差距越明显,可见受教育程度对女性科学素质水平提升的显著影响。做好教育的普及普惠,落实教育公平,加强科学教育发展,能够全面、深远地影响女性公民科学素质建设。

4.4女性公民积极了解科技信息与参与科普活动

女性公民对科技发展多持赞成态度,认为科技发展是社会前进的重要途径,有利于未来的可持续发展。8成多女性公民对科技类信息感兴趣,她们主要通过电视和互联网及移动互联网获取科技信息,其中微信、QQ、微博等社交平台是我国女性公民获取科技信息的第一网络渠道,显示出数字时代下互联网技术的发展对女性公民获取信息的渠道造成了巨大影响。

女性公民参观科技馆、流动科技馆、科普大篷车等科技类场馆或设施的频率相对较低,科技馆类的科普基础设施触及率不高。女性公民参观动物园、植物园、水族馆、自然博物馆等自然博物类场馆的频率较高,这提醒我们一方面需扩大科技馆类科普基础设施的覆盖范围,赋能高质量科普内容,吸引更多女性公民前往参观;另一方面要加强对自然博物类场馆等场所的科普设计和科普策划,以此双向发力,提高基础设施的参观使用率。

5对策建议

为进一步提升女性公民科学素质水平,促进女性参与科普活动,推动知识普及普惠,构建全面优质的科学素质发展形态,可从以下4点实施举措。

5.1优化社会性别意识文化观念,加快弥合城乡科学素质鸿沟

一方面,政府及社会各界要充分重视和关注女性形象,对女科技工作者进行大力宣传,塑造新时代女性科技形象,打造女性科技榜样。突出女性在科技攻关、科技发展中的重要作用,打破以男性为主的思维定式和传统思想,让更多女性同志参与到科技工作中,重视整个社会的女性科学素质提高,对女性公民进行全面深度的正向指引,如在高校教育中,等额设置女性导师,让女生接触到自然科学领域的成功女性。促进形成正确的性别意识文化观念,强化以能力和成果作为工作的评判标准,避免因性别差异对工作和评奖出现倾斜。

另一方面,制定针对性政策和规划,合理配置资源。政府应出台相关政策,明确女性科学素质提升的目标、任务和措施,对广大乡村地区适当进行政策倾斜,设立帮扶项目,加大对困难女学生的扶持力度,避免女学生因各类原因辍学,转变乡村地区妇女的教育观念、科普观念,在生活和精神上给予其关心与帮助。

5.2建立、完善女性教育培训体系,健全女性教育、就业保障机制

第一,在多个教育阶段关注女性参与科学实践。通过教育培训培养女性的自信心,如在初等教育和中等教育阶段,教师多鼓励女学生参与科学实验,在高等教育阶段鼓励女学生参与到科研项目中,加深女性对科技了解。科学课程教材将性别平等作为指导思想之一,增加女性角色在课本中的比例,同时要尊重学生的性别差异,避免过度关注造成新的性别歧视[20]。

第二,加强职业技能培训。实施女性专项提升计划,加大对科技培训的投入,开展女性职工培训竞赛,摒弃刻板印象,突出女性动手能力的培养、全方面发展,稳步提升女性综合能力。

第三,维护女性受教育的基本权利。保障义务教育中女学生的上学权利,保证适龄女童按时入学,稳定学位供给,推动教育部门开展专项教学督导工作。完善女性工作过程中的保障机制,颁布相关法律法规和政策制度。

第四,保障女性择业、就业公平权利。政府部门要以各类优惠鼓励企业增设女性岗位,增加女性工作机会,宣传正确的招聘观、择业观,弱化在招聘工作中对男性优先考虑的现象。鼓励创新女性科技工作者的职业发展机制,包括职称评定、课题资助、项目认定、奖励激励等方面,确保女性科技工作者充分发挥才能。

5.3突出女性科普工作重点、要点,聚焦女性群体开展科普活动

第一,明确科普目标,聚焦女性需求。根据所在地区特点,依托女性对科技发展持积极态度的基础,根据女性获取科技信息的主要原因,设定科普工作的具体目标,如培训工作能力、解决生活学习问题、培养科学兴趣、提高对某一科学领域的认知度、充实自身等,通过组织科学实践活动、开展科普讲座等方式,满足当地女性科学素质提升的需求。

第二,强化女性科普队伍建设,提升服务能力。鼓励和引导女性科技工作者、教育工作者、科技志愿者等参与科普工作,培养一批专业素养与科普能力兼具的女性科普人才,通过科普实践锻炼其科普讲解、活动策划和组织实施能力。

第三,关注特殊人群,重视老年女性的科学素质提升。老年女性更容易迷信,相信伪科学、反科学,因此需采取有力措施提升老年女性的科学素质。可创设针对老年女性、受教育程度较低女性的普及内容、方案、计划等,从科学知识入手,逐步普及科学方法、科学精神和思想,完善科普体制,补齐短板,促进科普公平普惠,加快消弭科学素质水平“老龄低”现象。

5.4拓宽数字化获取科技信息渠道,营造女性参与科学良好氛围

一是细化学习内容,打造数字平台。构建面向女性的科普数字资源内容设计,整理汇总科研院所、科普基础设施等机构的数字科普资源,形成科普数字资源库。建设科学素质学习平台,使之具备多层次、广范围的女性科学素质学习与培训功能,可将不同区域、不同组织的数字资源进行标准化整合加工,并面向女性以供其便捷使用。丰富科学素质提升的渠道和手段,充分利用数字化助力女性科学素质提升,创新参观、学习数字化方式,举办女性数字化提升研学营,鼓励互联网平台参与到科普公益活动中,线上与线下相结合开展科普宣传和科普活动。

二是精准定制活动,多措促进参与。定期开展科普知识宣讲、亲子游科普活动、健康教育讲座等精准的科普服务,推动女性形成正确的科学价值观,形成正向循环效应。根据女性感兴趣的科技发展领域,开发更适合女性参加的活动、参观的场馆,提高女性参与活动、参观场馆的积极性。引导更多女性对科技发展保持积极态度,培养女性的科学兴趣,引导女性立志从事科学相关的职业,提高女性在科学技术相关领域活动的参与程度。

6结语

本研究对我国第十三次公民科学素质调查中有关女性的相关数据开展分析,从地域、城乡、年龄段、学历段、职业群体、对科技信息的感兴趣程度、获取科技信息渠道等方面,阐述我国女性公民的科学素质基本情况及特征,总结发展特点,进而从缩小性别和城乡差距、推动教育培训、开展科普工作、拓宽参与渠道及强化引导等方面提出促进我国女性公民科学素质发展的建议,对加强女性在科技发展中的作用具有重要意义。基于本研究,可为全国开展女性科学素质提升专项行动提供依据和借鉴,营造共促女性科学素质提升的良好氛围。

参考文献

新华社.总书记谈妇女事业发展,这些要求一以贯之[EB/OL].(2023-11-10)[2024-03-12]. http://www.xinhuanet.com/2023-10/31/c_1129951375.htm..

郑新蓉.性别与教育[M]. 北京:教育科学出版社,2005.

张锋,杜光旭,何薇.中国女性公民科学素质状况及对策分析——基于女性公民社会权利的角度[J].科普研究,2016,11(3):39-44.

王志珍.科学素质与科技女性[J].科技导报,2019,37(2):90-91.

中国妇女报. 第四期中国妇女社会地位调查主要数据情况发布[EB/OL].(2021-12-28)[2024-03-12]. https://paper.cnwomen.com.cn/html/2021-12/27/nw.D110000zgfnb_20211227_6-1.htm.

姚昆仑,刘恕,李象益.中国妇女的科学素养状况分析[J].科技导报,1995(10):32-36.

张超,何薇.中国公众科学素养性别差异研究[J].科普研究,2008(2):17-25.

唐美玲,凤笑天.女性公民的科学素养——对湖北省541位女性公民科学素养状况的调查分析[J].中华女子学院学报,2002(2):18-23.

李彩凤.福建省农村女童科学素养现状及其对策[J].中华女子学院学报,2008(1):95-101.

郭虹,沃文芝.四川公众科学素养的性别分析研究[J].浙江学刊,2008(1):207-211.

聂馥玲,任玉凤.从内蒙古地区大学生科学素养调查看科学素养的性别差异[J].科普研究,2010,5(6):38-44.

连新.内蒙古农村牧区妇女科学素养现状分析[J].西北民族研究,2015(2):79-87.

胡咏梅,唐一鹏.高中生科学素养的性别差异——基于无条件分位数回归的经验研究[J].北京大学教育评论,2013,11(4):110-128

Yip D Y,Chiu M M,Ho E S C. Hong Kong Student Achievement in OECD-PISA Study:Gender Differences in Science Content,Literacy Skills,and Test Item Formats[J]. International Journal of Science and Mathematics Education,2004(2):91-106.

OECD. PISA2006 Science Competence for Tomorrow’s World Volume 2-Data[M]. Paris:OECD Publishing,2007:27,40,32-42,46-54.

OECD. PISA2009 Results:What Students Know and Can Do Volume Ⅰ[M]. Paris:OECD Publishing,2010:228.

OECD. Database:PISA 2009[EB/OL]. [2024-03-12]. https://www.oecd.org/en/data/datasets/pisa-2009-database.html#:~:text=Download%20the%20PISA%202009%20dataset%20with%20the%20full.

关丹丹,焦丽亚.中学生科学素养的性别差异:基于PISA2015的实证研究[J].教育研究与实验,2017(4):92-96.

OECD. PISA 2018 Results(Volume I):What Students Know and Can Do[EB/OL]. [2024-06-09]. https://doi.org/10.1787/5f07c754-en.

伍远岳,郭元祥.中学生科学学习的性别差异与课程应对——基于PISA 2015中国四省市的数据分析[J].华东师范大学学报(教育科学版),2019,37(5):115-127.

(编辑 颜 燕 荆祎澜)

Research on the Current Situation and Improvement Strategies of Scientific Literacy of Female Citizens in China:Based on the Data from the 13th Sampling Survey of Scientific Literacy of Chinese Citizens

Cao Jin Yang Jiansong Feng Tingting Tang Delong Dong Rongrong Gao Hongbin

(China Research Institute for Science Popularization,Beijing 100081)

Abstract:Women play an important role in economic and social development,and the construction of women’s scientific literacy is of great significance for building a high-quality innovation army and promoting the practical transformation of productivity. This article aims to analyze the development status of scientific literacy among female citizens in China and propose suggestions for improving their level of scientific literacy. By analyzing the data from the 13th Chinese Citizen Science Literacy Sampling Survey,this study explores the different manifestations of women’s scientific literacy levels in terms of region,urban-rural area,age group,educational level,occupational group,level of interest in scientific and technological information,and channels for obtaining scientific and technological information. The results show that the scientific literacy of female citizens in China has grown rapidly,and the gender gap has been narrowing yearly. However,the overall level is relatively low,with scores in all dimensions lower than the national level. There are regional differences in the scientific literacy level of female citizens in China,with higher levels in urban areas than in rural areas and higher levels in the eastern region than in the central and western regions. The scientific literacy level of female citizens in China decreases with age and increases with education,and is lower than the national level in all age and education groups. Female citizens in our country have a high level of support for technological development,and their interest in technological information is generally average. Female citizens in our country often obtain technological information through digital products,and the utilization rate of science popularization infrastructure is low. On this basis,the following countermeasures and suggestions are proposed to improve the scientific literacy level of female citizens in China. First,optimize social gender awareness and cultural concepts and accelerate the bridging of the urban-rural scientific literacy gap. Second,establish a nationwide women’s education and training system,and improve the mechanism for ensuring women’s education and employment. Third,highlight the key points of women’s science popularization work and focus on women’s groups to carry out science popularization activities. Fourth,expand the channels for utilizing digital technology to obtain technological information and create a favorable atmosphere for women’s participation in science.

Keywords:women;scientific literacy;gender

CLC Numbers:N4;C776 Document Code:A DOI:10.19293/j.cnki.1673-8357.2024.04.005

收稿日期:2024-05-05

作者简介:曹金,中国科普研究所助理研究员,研究方向:公民科学素质监测评估理论与实践研究,E-mail:18810271152@163.com。高宏斌为通讯作者,E-mail:gaohongbin@cast.org.cn。