毛泽东对抗美援朝期间财经工作的战略指导

抗美援朝战争期间,毛泽东引导国家财经工作适时转入应对抗美援朝新形势新任务的战略轨道,从抗美援朝与国内建设并举,逐步向经济建设倾斜,并适时由新民主主义经济向社会主义经济过渡,展现了他治国理政的宏才大略。在毛泽东领导下,新中国经济走出困境,迈上了工业化建设的康庄大道,中国社会发生了翻天覆地的变化。

应对抗美援朝新形势新任务

建设新中国,实现工业化,是中国共产党复兴民族伟业的执着追求。

1945年,毛泽东在党的七大报告中预言,打败日本侵略者后要建设新中国,使中国由农业国变为工业国,成为独立、自由、民主、统一和富强的新国家。毛泽东在党的七届二中全会报告中进一步指出,党的工作重心要由乡村转移到城市,迅速恢复和发展生产力,使中国稳步地由农业国转变为工业国,把中国建设成为一个伟大的社会主义国家。

新中国成立后,毛泽东在1949年12月4日召开的中央政治局会议上指出:“财政经济工作已成为中央和中央局的主要议程,应该认真研究财政经济问题。”次日,毛泽东起草《军委关于一九五0年军队参加生产建设工作的指示》,要求军队落实《共同纲领》中关于和平时期,在不妨碍军事任务的条件下,应有计划参加农业和工业生产,帮助国家建设的规定;强调军队要树立长期参加国家建设的观点。

在和平建设环境下,1950年4月13日,毛泽东在中央人民政府委员e2628d8cd1f6d45101abfb173d2c606f会第七次会议上宣布,国家的财政情况已开始好转,根本好转需要三个条件:完成土地改革,合理调整现有工商业,大量节减国家军政费用。随后,他在中共七届三中全会的书面报告中,进一步阐述用三年时间争取国家财政经济状况根本好转的战略思想及方针政策。据此,刘少奇和陈云在6月中旬召开的全国政协一届二次会议上,部署新区土改和工商业调整。全国呈现出一派蒸蒸日上的建设景象。

军队整编是节减国家经费的重要步骤。1950年3月,毛泽东提出全国军队整编缩减为400万人。中央政治局会议4月研究决定,人民解放军在1950年内由550万人整编为400万人。国家计划用三年或五年时间恢复生产,然后进行大规模经济建设,预计将军费从1950年占预算支出的43%减少到1951年的30%,以全部预算的70%投入经济建设、文化、教育、卫生事业和改善人民生活。热爱和平,建设家园,安居乐业,是中华民族的共同心声。

但事与愿违。6月25日,朝鲜内战爆发,中国面临的国际局势骤然恶化。面对美帝国主义把战争强加在中国人民头上的严重威胁,面对朝鲜党和政府的紧急请求,毛泽东及党中央慎重考虑了新中国成立之初百废待兴、经济基础极度薄弱的现实情况,从国家核心利益和长远利益出发,以非凡气魄作出抗美援朝、保家卫国的历史性决策。1950年10月19日,中国人民志愿军入朝参战。

时局的迅速变化,要求对党的七届三中全会确定的财经工作方针作出调整。毛泽东明确表达了两个指导思想。第一,1951年的国家“要随时准备对付美帝国主义来侵略”。当时,中财委考虑1951年生产及基本建设控制数字时,对建设与国防如何配合认识不统一。毛泽东支持了“一切建设,特别是交通与工业建设,凡与国防有密切关系者,应该尽先推动,提早完成,倘有余力,再及其他”的意见;批示中财委领导同志在“正准备的一九五一年计划及某些工作的三年计划”中对此意见加以考虑。9月13日,毛泽东审阅了中财委副主任兼财政部部长薄一波报送的1951年预算草案,并对拟订方法提出指导意见。毛泽东明确坚定的态度,对于党内统一认识,集中用好有限的财力,有效应对突如其来的战争形势,产生重大作用。第二,他指出“中国必须建立强大的国防军,必须建立强大的经济力量,这是两件大事”。毛泽东的这一战略思想对随后编制“一五”计划,确定优先发展重工业方针产生重要影响。

志愿军入朝参战前后,形势刻不容缓。毛泽东重负千钧,将全部精力投入军事斗争指挥中。他委托中财委主任陈云思谋抗美援朝开始后的财经工作方针。陈云及薄一波深入研究时局变化,预估可能出现三种情况,并基于“邻境战争,国内被炸”的时局估计,对1951年概算草案进行调整,于10月26日上报党中央,建议召开各大区财委副主任会议加以讨论。中央向各中央局转发了陈、薄的报告。11月中下旬,陈云主持召开第二次全国财政会议,确定了1951年国家财政收支总概算;确立了“国防第一,稳定市场第二,其他第三”的财经工作方针,获得中央基本同意。

毛泽东12月26日主持中央人民政府委员会第十次会议,批准陈云《关于一九五一年度全国财政收支总概算问题的报告》。12月31日,中共中央发出的《关于执行一九五一年度全国财政收支总概算的指示》中指出:这个财政收支总概算,标志1951年全国工作的总方针及其重点所在,全党同志首先是各级党的领导机关和领导同志要为保证这个总概算的实施加倍努力。“我们确定一九五一年概算的总方针是:既要顾到国防开支急迫需要,又要保证财政状况和市场继续稳定。如此,方能使前方胜利与后方巩固得以结合起来,稳步前进。”在毛泽东及党中央的领导部署下,国家财经工作坚定地踏上了应对抗美援朝新形势和新任务的战略轨道。

抗美援朝与国内建设并举

1950年10月25日至1951年1月8日,中国人民志愿军连续发起三次战役,并取得胜利。1951年1月25日又发起第四次战役,朝战局势根本扭转。据形势变化,毛泽东迅速将国家建设提上日程。

1951年1月29日,毛泽东在中央政治局会议上提出:“今后大计,应该是三年准备、十年建设。”2月18日,中央政治局扩大会议通过毛泽东起草的《中共中央政治局扩大会议要点》,通告全党:“三年准备、十年计划经济建设’的思想,要使省市级以上干部都明白。准备时间,现在起,还有二十二个月,必须从各方面加紧进行工作。”会议采纳周恩来的提议,成立由周恩来、陈云、薄一波、李富春、聂荣臻、宋劭文组成的五年计划编制工作领导小组,组织领导新中国第一个五年计划编制工作。

按照毛泽东及党中央部署,中财委将1951财经工作思路拓展为大力促进城乡交流、农业增产、在企业中实行经济核算制度、统一管理下的因地制宜、经济建设的准备工作、整顿财经队伍六个方面。9月8日,中财委在给中共中央和毛泽东的报告中提出:“今年财经工作的总方针是:巩固国防,稳定物价,重点建设。”三项任务并列,已有别于1950年抗美援朝开始后的财经工作方针。党中央向各中央局转发了这份报告。

1951年6月10日,志愿军和人民军赢得第五次战役胜利。7月10日,朝鲜停战谈判在开城举行。“联合国军”企图以军事压力迫使中朝双方在停战谈判中接受其无理要求,先后发起夏季和秋季攻势,美国空军还发动以摧毁朝鲜北方铁路系统为主要目标的“绞杀战”。1951年“因为抗美援朝的关系,中国政府的全年预算已较一九五o年预算增加了百分之六十,而总预算中百分之三十二均直接用于朝鲜战场,苏联政府给我们的军事贷款还未计算在内”。

在战争未全部停止的情势下,国家财政支出大量用于军费是不争的事实。但按照毛泽东“三年准备、十年计划经济建设”的战略部署,1952年是国民经济恢复的最后一年,1953年将开始大规模的经济建设,其准备工作也是刻不容缓!

为了应对复杂局面,10月5日,毛泽东主持中央政治局扩大会议,听取陈云关于财政问题的报告;听取周恩来关于节约兵力、整编队伍,减少机关、精减人员,收缩开支、清查家底,提倡节约、严禁浪费等问题的报告。他审时度势果断提出“战争必须胜利,物价不许波动,生产仍须发展”的战略要求。据此,会议确定解决财政困难的五项措施:节约兵力,整训部队,全国兵员从610万人减至465万;精简机关,缩编人员;紧缩开支,清理资财,各地从11月起全面开展增产节约运动;提倡节约,严禁浪费;组训民兵,准备推行义务兵役制。

增产节约和精兵简政在五项措施中有着重要意义,毛泽东对其落实给予有力指导。1951年10月23日,毛泽东在全国政协一届三次会议上指出:“增加生产、厉行节约,以支持中国人民志愿军。这是中国人民今天的中心任务。”“三反”“五反”运动,从政治上保障和推动了爱国增产节约运动的开展。12月5日和22日,毛泽东先后主持中央书记处会议,研究部队军事整编和财政预算问题。1952年1月5日,批准施行由周恩来主持起草的中央军委《军事整编计划》。照此计划,到1952年底,军队编制将从627万减少到341万(在编285万,非编56万),到1954年底军队编制为300万。为了缓解国内财政困难,毛泽东还加强了对农村土地改革运动和农业生产互助合作的引导,以提高农业生产力水平,促进城乡交流,增加国家收入。

1952年5月初,朝鲜停战谈判中的五项决议,除战俘遣返一项未达成协议外,其他四项均解决。“‘联合国军’在正面战线已经越来越被动。无论华盛顿当局还是远东‘联合国军’总部,对改变战场局面都表示无能为力和没有信心。”党中央和毛泽东根据局势的发展,进一步推动财经政策向国内建设方面倾斜。5月15日,周恩来在中央军委会议上传达了中共中央“边打、边稳、边建”的方针。5月19日,周恩来在主持国防工业会议的发言中进一步指出,在党中央“三边”方针指导下,“建设费应高于军费。军费开支,能节省就要节省”。

“三边”方针的表述目前在公开的毛泽东相关文献中尚未见到,但这是毛泽东的战略思维确定无疑。陈云曾在1953年8月6日全国财经会议领导小组会上提到:“一九五0年三月全国统一财经工作,稳定市场,六月爆发朝鲜战争,十月志愿军出国。当时很紧张,前面要抗美援朝,后面要稳定市场,两头重担,哪一头发生问题都不行。既要能抗,又要能稳,这是高于一切的。以后毛泽东同志提出边抗、边稳、边建的任务,又加了一个‘建’的担子。我脑筋里考虑的问题,重点常在这里。”

依照党中央和毛泽东指示,财政部在《关于一九五一年度国家预算的执行情况及一九五二年度国家预算草案编成的报告》中确定:“1952年预算支出计划内,国家建设费占第一位,即占总支出计划的49.26%;国防费占第二位,即占总支出的27.93%;行政管理费占第三位,即占总支出的14.29%;其他支出占4.31%;总预备费占4.21%。如以总预备费的半数用于国家建设,则国家建设费即占国家总支出的51%以上。”毛泽东审改了这个报告。1952年8月6日,中央人民政府委员会第十六次会议通过了1952年度国家财政收支预算。

党中央和毛泽东加紧了对“一五”计划编制工作的指导。朱德受中央委派,从1952年4月至7月上旬先后八次出席中财委有关会议。在深入了解国家财经情况后,7月10日,朱德致函毛泽东,对“一五”计划的编制提出五点意见。周恩来7月将工作重心移到指导“一五”计划编制,主持完成中国政府与苏联政府沟通的“一五”计划轮廓草案文件。毛泽东7月26日致电斯大林,通报周恩来一行出访苏联的任务等事宜。随后,周恩来率领中国代表团成功访苏,确定苏联援助中国“一五”计划的大局,使新中国在工业化道路上迈出坚实的一步。

新民主主义经济向社会主义经济过渡

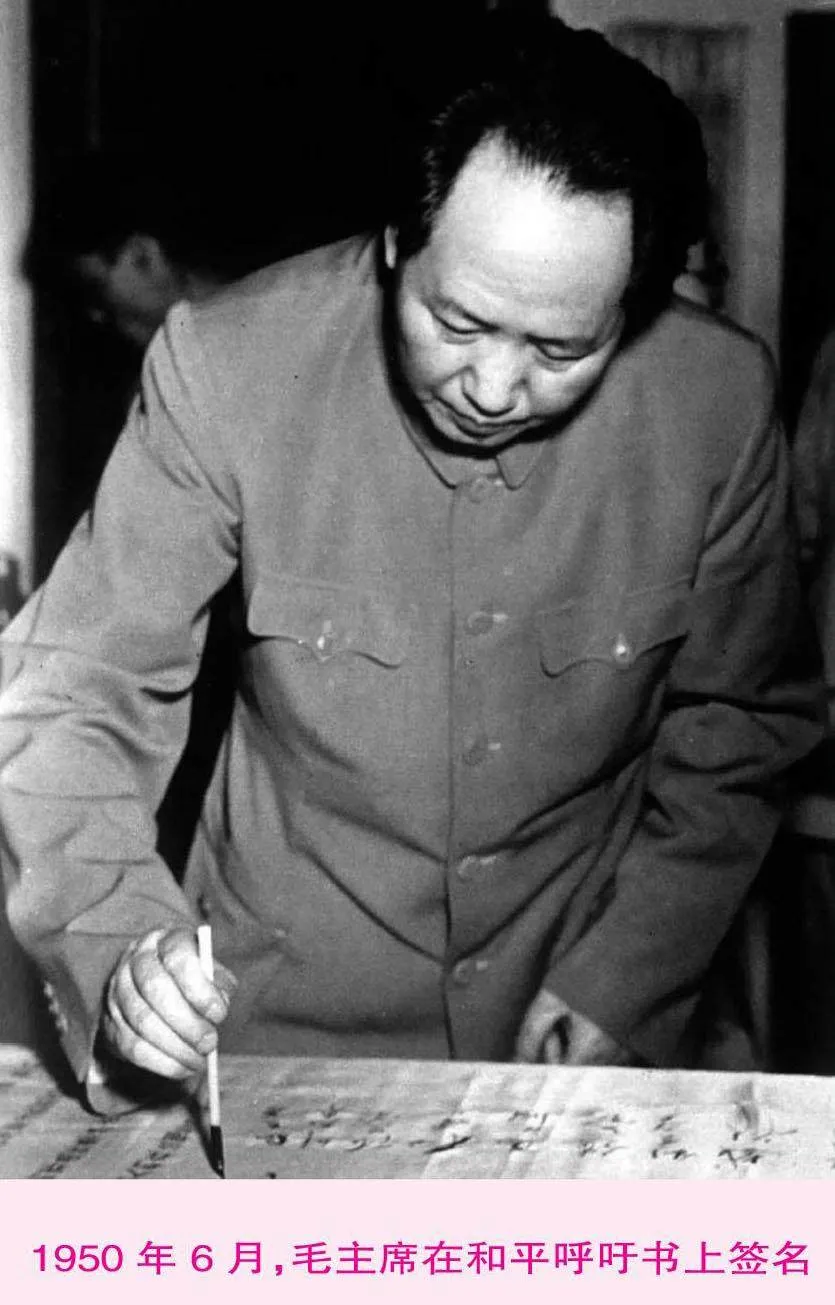

毛泽东具有洞察世势的雄才大略。抗美援朝战争前夕,他对新中国社会发展规律有过深刻揭示。1950年6月23日,毛泽东在全国政协一届二次会议闭幕会的讲话中说,解放战争一关已基本过去,现在要过好土改一关。“只要战争关、土改关都过去了,剩下的一关就将容易过去的,那就是社会主义的一关,在全国范围内实行社会主义改造的那一关。”经过新民主义的改革、经济事业和文化事业的兴盛,全国人民“就可以从容地和妥善地走进社会主义的新时期”。

抗美援朝战争进入尾声之际,毛泽东及时将社会主义改造问题提上日程。1952年9月24日,周恩来等人由莫斯科返回北京当晚,毛泽东主持召开中央书记处扩大会议,听取周恩来关于“一五”计划同苏联商谈的情况汇报,讨论“一五”计划的方针和任务。毛泽东说,现在就要开始用10年到15年的时间基本完成到社会主义的过渡,而不是10年或者以后才开始过渡。毛泽东判断,争取15年不打仗是可能的。这次讲话,对国家财经工作有着全局性的影响,一是明示全党要以生产关系的变革,促进生产力的发展,在推进新民主主义经济逐步向社会主义经济的过渡中,推进国家工业化;二是对15年和平时期的估计,促使国家财经工作进一步转向大规模经济建设准备方面。

毛泽东加大了筹谋国家经济恢复与建设的力度。

指导加强党对经济工作的领导。1952年11月,中央人民政府委员会第十九次会议决定,大行政区一级一律改为行政委员会,不再是一级政权机关,只作为中央领导地方政府工作的代表机关;在中央人民政府内增设国家计划委员会。同月,中共中央发布《关于建立农村工作部的决定》,规定在省委以上的党委领导下,一律建立农村工作部。农村工作部是各级党委领导农村工作方面的助手。12月,毛泽东在审改中共中央关于改变管理干部方法和建立财经工作部的决定草案中明确了党中央及各级党委对政府、财经工作、工业建设的领导责任。1953年3月,确立中央人民政府系统各部门向中央的请示报告制度,为加强党对经济工作的领导提供制度支撑。

指导党内开展“新三反”斗争。毛泽东从山东分局纪律检查委员会1952年11月17日上报中央的《关于反对官僚主义、反对命令主义、反对违法乱纪的意见的报告》中了解到,山东省区、县、乡、村等基层组织中,存在强迫命令、违法乱纪的现象,并发展到极为普遍和严重的程度。报告提出:官僚主义是滋长干部强迫命令、违法乱纪的温床;反对官僚主义,是纠正干部强迫命令、违法乱纪的关键;应结合当前中心任务和整党工作,对这些现象坚决地开展斗争。毛泽东肯定了山东纪检委的报告并认为:这个问题,不但是山东的,而且是全国的。“三反”运动基本解决了中央、大行政区、省市和专区四级工作人员中的贪污和浪费等问题,但对官僚主义反得不够。官僚主义和命令主义在我们的党和政府,不但在目前是一个大问题,就是在一个很长的时期内还将是一个大问题。12月25日,毛泽东起草《中共中央关于反对官僚主义、反对命令主义、反对违法乱纪的指示》,于1953年1月5日发出,在党内开展了反对官僚主义、反对命令主义、反对违法乱纪的“新三反”斗争。通过“新三反”,纯洁了干部队伍,密切了党群关系,增强了党的干部深入调查研究、关心群众疾苦的自觉性,调动了人民群众建设新中国的积极性。

提出过渡时期总路线,对国家财经工作乃至新中国的发展产生重大战略影响。1953年6月15日,毛泽东在中央政治局会议的讲话中,对过渡时期党的总路线作了比较完整的表述:“从中华人民共和国成立,到社会主义改造基本完成,这是一个过渡时期。党在过渡时期的总路线和总任务,是要在十年到十五年或者更多一些时间内,基本上完成国家工业化和对农业、手工业、资本主义工商业的社会主义改造。”毛泽东在讲话中还阐释了五个重大问题。第一,过渡时期总路线和总任务包括两部分性质:一是工业化,工业在国民经济中的比重要超过农业;二是社会主义改造,即对农业、手工业、资本主义工商业的社会主义改造。第二,党在过渡时期的总路线是照耀各项工作的灯塔,不要脱离这条总路线,脱离了就要发生“左”倾或右倾的错误。第三,对公私企业在政策上要“有所不同”“一视同仁”“统筹兼顾”。国营与私营企业的所有权不同,一个是社会主义,一个是资本主义;一个是领导者,一个是被领导者,因此政策方面要“有所不同”。公私企业在提高劳动生产率、经济核算、工资待遇、劳动条件等方面有相同之处,总目标都是增产节约,因此政策方面又要“一视同仁”。当前资本主义企业数量很多,作用不小,因此公私企业要“统筹兼顾”。第四,对资本主义工业的改造和商业的改组是不同的。对私营工业的改造要采用加工订货、公私合营;对私营商业的改组是逐年把它挤掉,使商业资本家转为工业家。第五,人民已经清清楚楚地看到了社会主义、半社会主义经济的劳动生产率比较高。7月中旬,毛泽东在全国财经工作会议领导小组会议纪要上批示,中国现在的资本主义经济“已经不是普通的资本主义经济,而是一种特殊的资本主义经济,即新式的国家资本主义经济。它主要地不是为了资本家的利润而存在,而是为了供应人民和国家的需要而存在”。“这种新式国家资本主义经济是带着很大的社会主义性质的,是对工人和国家有利的。”毛泽东提出的过渡时期党的总路线及对中国社会发展规律的深刻思考,开阔了全党的理论境界。

新中国由农业国向工业国迈进的同时,还要逐步由新民主主义社会转向社会主义社会。这个战略方向,毛泽东在党的七届二中全会报告中就确定了。经过近四年的执政实践,他对全党在大规模经济建设中,把握好生产关系的变更,促成新中国新民主主义经济向社会主义经济的转变,提供了切实可行的战略路径。这对于处在社会转变复杂局势中,又没有领导国家大规模经济建设经验的中国共产党来说,是重大的思想启示和行动引导。

抗美援朝战争期间,财经工作极度艰难,承担着多项任务:要支撑前方军用需求,要稳定国内社会经济秩序,要保障人民基本生活,要完成国民经济恢复和发展的任务。新中国经济基础的薄弱,众所周知!但在毛泽东及中共中央的领导下,激发出了全党、全军、全国各族人民齐心协力、团结奋斗、勇往向前、无私奉献、顽强拼搏的爱国主义精神和高涨的生产热情,支撑了前方巨额战费,国内生产和生活井然有序,市场基本稳定,财政收支平衡,保障了人民基本生活,提前完成国民经济恢复任务,如期开启了“一五”计划建设进程。新中国没有被陈兵国门的侵略者扼杀于摇篮中,而是在物质极度匮乏的艰难环境中顽强生长,坚强地站了起来,让全世界刮目相看!

毛泽东不仅领导中国人民取得了军事斗争的伟大胜利,巩固了政权,而且领导新中国经济走出困境,迈上了工业化建设的康庄大道,使中国社会发生翻天覆地的变化。毛泽东治国理政的智慧,为我们坚定走中国特色社会主义道路的自信心并生成新的创造力,提供了深刻的历史启示!

责任编辑:侍晚莎