还原文本:议论文写作的底层逻辑

摘 要 无论怎样的命题形态,当前作文的内核皆为“给定材料作文”,要求学生基于给定材料的路向展开思考与写作。给定材料具有鲜明的定向、定篇、定旨功能,指明了议论文写作的审题理路、行文进路和价值归路。给定材料视域下的议论文教学,教师可以以文本解读为议论文写作的底层逻辑,通过感知还原、逻辑还原、价值还原,引导学生依材追问,精准审题;依材探径,建构文脉;依材析理,深化思考。

关键词 给定材料 议论文写作 还原文本 底层逻辑

审视近几年的作文题,无论是新材料作文、思辨型作文,还是当下热门的极简作文,其内核皆是“给定材料作文”。一方面,题头采用了“阅读下面的材料,根据要求写作”的经典表述。另一方面,引导语直接要求学生基于给定材料进行思考,展开写作。如2023年新课标Ⅰ卷的“以上材料引发了你怎样的联想和思考?请写一篇文章”,全国乙卷的“以上两则材料出自习近平总书记的讲话,以生动形象的语言说出了普遍的道理。请据此写一篇文章,体现你的认识与思考”。这意味着,作文必须沿着给定材料的方向前进。

作为议论文的写作起点,给定材料已经明确“划定写作范畴,包括核心议题、关键概念、立场态度等”[1],这指向给定材料的定向功能。同时,给定材料的句径结构或显或隐,呈现出一条严密的逻辑链,成为文脉构建的有力支撑和关键依凭。这指向给定材料的定篇功能。再者,给定材料外在的话题情境和语言内容,内隐的科学思维、价值观念,都呈现出作文的命题意指和写作旨归。这指向给定材料的定旨功能。据此,给定材料理所应当成为议论文的写作起点,引导学生的审题理路、行文进路和价值归路,激发学生在此基础上生成认识、生发表达、生长思想。可以说,议论文写作始于材料,成于材料,终于材料,形成了一个以材料为中心的写作闭环。

然而,现实情况是,审题失误、结构散乱、认知浅表等问题层出不穷。受特定的写作场域、有限的写作时长、复杂的写作心理等多方面因素的影响,这些问题在考场议论文写作中更为突出。笔者认为,这些问题的根本症结,很大程度上在于对给定材料的限制性理解,乃至在某些情况下出现的错误性认知。如同阅读文本一样,给定材料具有鲜明的个案性而非类别性。学生无法进行“这一则”给定材料的正确且全面的解读,发现“这一题”的与众不同,还原其中的方向、逻辑和价值。因此,议论文的写作问题根本上源于给定材料的解读问题。为破解给定材料的密钥,教师不妨视给定材料为微型化文本,将文本解读中的还原理论迁移至作文教学中,结合给定材料的定向、定篇、定旨功能,引导学生在感知还原、逻辑还原和价值还原中走向正确解读、科学建构、深刻理解,为写好议论文奠定坚实基础。

一、依材追问,还原感知,精准审题

准确恰当地审明题意是写准写好作文的首要前提。虽然当下的作文题并未在审题上设置过高门槛,力争让人人有话可写,有话想写。但现实是,偏离作文航道的情形仍然屡见不鲜。比如2023年新课标Ⅰ卷“故事是有力量的”,有学生纯粹写成了“故事”;2024年九省联考的“交错带”,有学生未能理清概念的内涵。诸如此类,不一而足。仔细揣度,笔者认为原因有二:一是习惯站在材料之外,以旁观者的身份审视材料,无法还原对材料的整体感知;二是忽略了文本情境和生活情境的勾连,无法还原对其原生状态的现实感知。

孙绍振先生曾言:“要真正获得解读的自由,必须超越仅仅作为读者的被动性,以作者的身份与作品进行对话,才能打开自身心理的封闭性和文学文本的封闭性。”[2]审题立意同样如此,躬身入材料的局,与其展开一番深度对话与追问,才能把握材料内核,形成理性判断。给定材料实际上就是一条完整的语言链,在语言的环环相扣中指向对话题对象的本质分析与深层认知。教师在引导学生审题立意时,可以将语言链对应转化为问题链,以问题链外化认知和思考,在整合性的观照、层进式的剖析中形成整体认识。这是基于材料本身的第一重感知还原。需要特别注意的是,结合议论的现实指向性来看,在问题链的转化中,教师要将给定材料的文本情境与个人体验情境、社会生活情境紧密勾连在一起,还原话题对象在现实生活中的原生状态,以进一步明确命题方向。这是基于现实情境的第二重感知还原。下面,笔者结合2023年全国甲卷,进行举例分析。

阅读下面的材料,根据要求写作。(60分)

人们因技术发展得以更好地掌控时间,但也有人因此成了时间的仆人。

这句话引发了你怎样的联想与思考?请写一篇文章。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

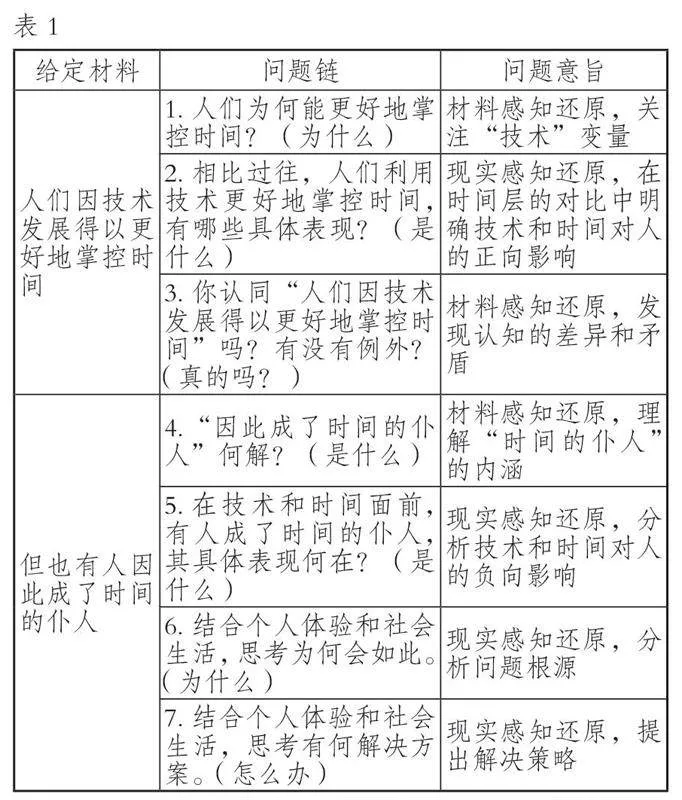

这道作文题涉及“人”“技术”“时间”“仆人”多个概念,并包含错综复杂的关系。教学中,笔者归纳了部分写作问题,例如有学生将材料简单归结为“人与时间的关系”,有学生未能理解“时间的仆人”,有学生未能理清“技术在人们处理时间上的双向影响”。基于此,笔者基于给定材料的语言链,勾连文本情境和生活情境,设计了问题链式的审题教学,带领学生走向对材料的感知还原,明确写作方向(见表1)。

如此,在贴合给定材料的追问与思考中,学生得以还原文本情境、生活情境下的感知,抓全抓牢“人”“技术”“时间”“仆人”四个概念,把握“人”“技术”“时间”的多重关系,正确理解“技术”“时间”对“人”的双向影响及真实表现,使认识始终贴在给定材料的轨道之上滑行。实际上,结合多重情境对材料的追问过程不仅是对材料和现实的还原过程,也是与命题者的对话过程。无论是单概念作文、思辨类作文,还是其他任意作文形式,其立意方向都渗透在给定材料之中。因此,教师可以跳脱“这一篇”或“这一类”的局囿,带领学生锚定给定材料,深入追问,感知还原,深化认识。

二、依材探径,还原逻辑,建构文脉

行文中,由于写作时间有限、思维牵引不力等多方面的影响,学生习惯想到哪写到哪,这很容易造成作文段落结构混乱、前后逻辑无法自洽等问题。新课标提出:“语言是重要的思维工具,语言的建构和运用是语文学科核心素养的基础。”[3]语言既是引起思维运动的直接动因,又是展开思维活动的直接载体。结合张华老师提出的“技术作文”来看,“语言结构规定着逻辑结构,进而规定着思维结构”[4]。其中深意在于,句式作为语言结构最基本的方式,在建构中同步呈现出一条清晰的路径,我们可以称其为“句径”。这条句径在序列化的排布中展示出一条清晰的说理路径,既提示了材料逻辑链的演绎方向,又隐藏着作文结构的布局走向。所以,议论文写作中,依托给定材料的句径,结合个体认知还原其逻辑理路,打造出对应的写作结构和思维结构,是规避结构混乱、保障思路清晰的应然路径。

2023年全国甲卷的作文题虽然只有两句话,却蕴含着清晰的逻辑链。第一句以因果关系的句式,点明人、技术与时间的第一层关系,因为技术快速发展,人们可以借此更好地掌控时间,提高时间的利用效率。第二句以转折关系的句式,点明第二层关系,在技术面前,有的人反倒成了时间的仆人,技术控制甚至偷走了我们的时间。两句话一正一反,在对比中表明:技术是变量,人是核心,只有主动运用技术而非被动依随技术,人们才可能成为时间的主宰者。对此,学生可以结合个人认知,进行该句的逻辑还原:技术具有典型的两面性,虽然能给人们带来便利,却也可能让我们成为时间的仆人。因此,我们要理性权衡二者关系,做时间的主人。基于以上还原,学生可以快速打造如下作文结构。

标题:理性运用技术,善做时间主人

开头段:……技术是一把双刃剑。作为新时代青年,我们应当理性运用技术,做生活的主导者和时间的掌控者。

主体段1:诚然,技术的飞速发展,让我们更加高效便利地利用时间。……

主体段2:实际上,技术在不断控制或裹挟着人们,逼迫人们在快节奏的生活中被动前行。……

主体段3:更有甚者,技术在无形中“偷”走我们的时间,让我们追悔莫及。……

主体段4:因此,我们应不为外物所扰,不为内欲所惑,理性权衡技术与时间的关系。……

结尾段:……让我们挣脱技术的束缚,发挥技术的优势,善做时间的主人。

该文的主体段皆以逻辑提示词开头,充分展示了各段的逻辑关联。主体段1以“诚然”引出对技术与时间的正向分析;随后反向着眼,以“实际上”“更有甚者”二词领起主体段2与主体段3,由浅入深,层层递进,阐述在技术面前,我们也可能成了时间的奴仆;最后以“因此”开始主体段4的写作,主要基于前文的对比分析,延伸提出学生的个人思考与看法。这样,在还原逻辑链的基础上打造作文理路,既能让作文紧密贴合材料,文脉层次清晰、逻辑严密,又能规避并列式、递进式等各类写作结构范式的套用与乱用。

三、依材析理,还原价值,深化思考

众所周知,在“价值引领、素养导向、能力为重、知识为基”的多维考查模式下,当下作文命题的核心意旨在于考查学生时代观照力、理性思辨力、自我认识力和价值领悟力等多方面的能力素养,指引学生丰富个人体验,观察社会生活,培育高阶思维,坚定理想信念。如2023年新课标Ⅰ卷“故事是有力量的”,旨在厚植家国情怀,提高思辨能力;新课标Ⅱ卷“安静一下不被打扰”,旨在尊重个性发展,勇敢表达自我;全国乙卷通过习近平总书记的两则讲话,高擎思想大旗,关注时代新貌,发展思维品质。因此,教师需要引导学生透过冰山上八分之一的给定材料,结合时代发展和个人体验,从文本感知和情感逻辑中还原出科学的理性,探明冰山下八分之七的考查意旨,让认识走向深刻,思维走向高阶。

以2023年全国甲卷作文题为例,飞速发展的技术深度融入了日常生活,也把人们带向了瞬息万变的信息时代。在技术面前,再遥远的时空都可以跨越,再艰巨的任务都可以完成,再麻烦的问题都可以解决。技术的确帮助人们更好地掌握时间。结合文本解读的理论来看,“文本解读就是要把隐含着潜在成规的观念‘悬搁’起来,进行‘还原’,目的是‘去蔽’,也就是‘去’潜在观念之‘蔽’。”[5]如果学生偏执地认为技术百利而无一弊,那么就会走入“非黑即白”的极端化误区。实际上,“祸兮福所倚,福兮祸所伏”的观念早已深入人心。“技术既节约了人的劳力又误导了人的精力,既为解放的工具又成压迫的手段,既创造了宽广的秩序平台又造成了困惑和混乱,既有助于目标的达成又曲解或拒绝人类的追求。”[6]因此,本则给定材料的题旨之一在于,我们不能无限扩张技术的价值,应用辩证的眼光看待事物的发展。

然而,问题也随之而来,为什么有人会因此成了时间的仆人?结合材料的细节解读,我们不难发现,前后两句的主语存在范围上的区别,首句指向“人们”,是社会公众的集合代名词;第二句指向“有人”,是部分群体或者单独个体的称呼。这就暗示着,技术作为客体,飞速发展本是利好之事,但有人因为认识不正确、利用不得法、把控不到位,反而陷入了技术的牢笼,成为时间的仆人。作为主体的人只有保持独立思考和心灵自由,在清醒和理智中发挥主观能动性,方可跳脱技术带来的枷锁,顺理成章成为时间的主人。因此,给定材料的题旨之二在于,正确认识自我,保持人的主体性,做智慧的自己,方为驾驭技术与时间的王道。

基于对给定材料的价值还原,学生对现象有了更深层次的理解,思想走向澄明通达,作文由“答题”走向“解决问题”。例如某学生写作的文段如下。

面对有人在技术与时间面前的彷徨、迷茫与异化,打破技术与时间的茧房,寻找独立和理智的自己,就变得尤为重要。正如爱因斯坦所言:“人类精神必须凌驾于技术之上。”如果说技术是推动个人成长、时代发展的发动机,那么人才是那个驱动发动机、主宰时间与方向的主动者。因此,我们要摆脱大数据的无限推送,做主动的个体;要告别程式化的工作与生活,做灵动的个体;挟人文与智慧之手,让技术与时间助力前行。

四、结语

教师以文本还原为底层逻辑,开展序列化和结构化的作文教学。于教学而言,静止的写作知识因为有了具体语境的温床而活泛灵动,作文的备教之路因为有了更科学的载体而明晰可行。于学生而言,他们得以掌握可迁移可运用的程序性知识,基于“这一题”写好“这一篇”,既能达成与材料意蕴的内在契合,又能规避写出来的作文“千人一面”。因此,面对当前低效乏力的作文教学现状,立足文本解读开展写作教学不失为一条科学之路。

参考文献

[1]李煜晖.素养立意 守正创新——2023年高考语文全国卷试题评析[J].人民教育,2023(Z3):23-29.

[2][5]孙绍振.孙彦君.文学文本解读学[M].北京:北京大学出版社,2015:34,353.

[3]中华人民共和国教育部.普通高中语文课程标准(2017年版2020年修订)[S].北京:人民教育出版社,2020:5.

[4]张 华.高考作文技术论[M].桂林:广西师范大学出版社,2022:37.

[6]樊 华.2023年高考语文全国甲卷作文题评析[J].语文月刊,2023(8):40-42.

[作者通联:广东中山市桂山中学]