对“以大概念为核心的单元教学”路径的审视

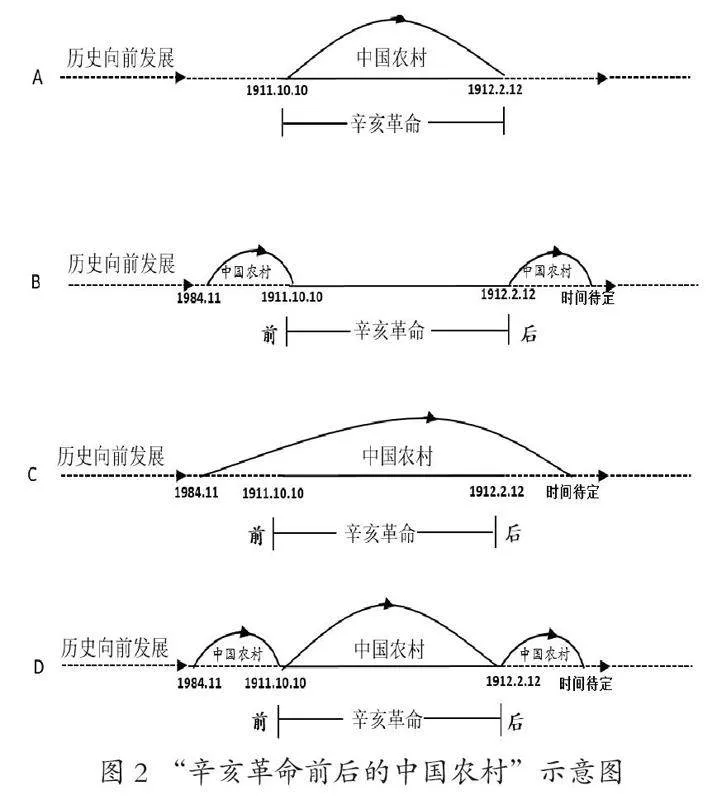

摘 要 新教材、新课标、新评价体系的使用或颁布,引发了一线教学的思考。从“学科大概念”入手,首先明确大概念的内涵,随后结合笔者的教学实践,从泛读、细读、精读三个层级的多层次阅读,以及从“叙述”变成“质疑”、“概念”趋向“大概念”两个层级的有机性转换,对“以大概念为核心的单元教学”路径进行审视。

关键词 大概念 单元教学 多次层阅读 有机性转换

统编教材创新了教材体系设计,以“人文主题”和“学习任务群”双轨制构建“单元”——毋庸置疑,语言类学科的“单元”更多地彰显“编者意图”,本单元课文《一个消逝了的山村》被换成《风景谈》即可佐证。但是“单元”教学依然没有回避和改变。

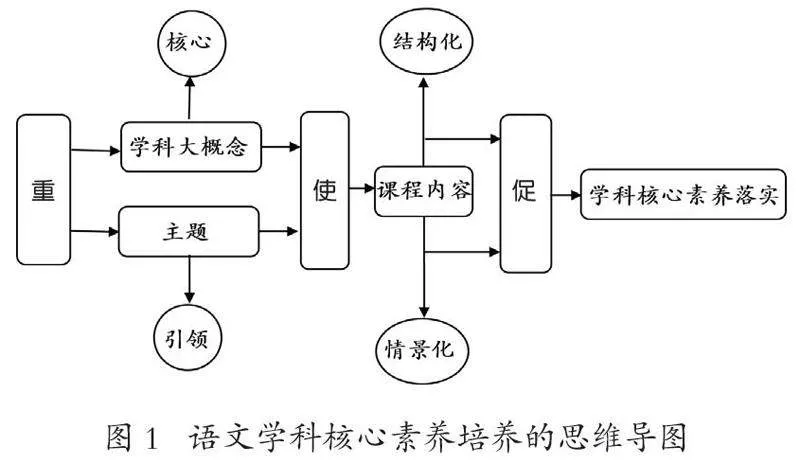

《普通高中语文课程标准(2017年版2020年修订)》(以下简称“课标”)在前言中指出:“重视以学科大概念为核心,使课程内容结构化,以主题为引领,使课程内容情境化,促进学科核心素养的落实。”为了便于理解,我们采用思维导图的方式予以解析,如图1所示。

从图1可以清晰看出,落实语文学科核心素养有两条路径,一是重视以学科大概念为核心,使课程内容结构化;二是以主题为引领,使课程内容情境化。这种解读“与众不同”[1]。

基于以上两点分析,以促进语文学科核心素养落实为逻辑起点的“以大概念为核心的单元教学”不断受到青睐,并逐渐成为撬动课堂转型的关键支点,且大有星火燎原、摧枯拉朽、景从云集之势。面对此境、此景,一线教学该怎么办?

一、方向比方法重要

对于“大概念”,课标其实持极为审慎的态度。即使如此,课标指向的“以大概念为核心的单元教学”竟被各方人士误解或过度解读为“大单元教学”——这个“术语”只在《义务教育课程方案(2022年版)》中提及:“探索大单元教学,积极开展主题化、项目化学习等综合性学习活动。”[2]但居然被专家、学者,还有一线教师“嫁接”到高中(注:高中课标没有提及“大单元”这个词,更遑论“大单元教学”),而且被不厌其烦地解析、阐释和挖掘。对此,笔者不太认同。退一步讲,即使进行“大单元教学”,因为学段或学位的要求不同,也应该是义务教育阶段的“课型”,而高中的语文课堂应该是“以大概念为核心的单元教学”的“课堂”。笔者认为,二者之所以不能也不应该牵强融合,是因为前者无论是从能力、思维等的深度、广度,还是终结性评价的选拔高度、难度上都不能与后者相提并论。

那么,什么是“大概念”?笔者引用网上一个有关“大概念”的语段。

牛顿的运动定律是有史以来提出的三个最大的概念:突然间,成千上万的看似不相关的事实和现象——勺子掉落、潮汐、月亮的轨道——不仅有了有意义的解释,而且可以被视为一个巨大的连贯系统的一部分,具有无穷的预测和连接能力。

或许我们可以这样认为:如果一个“概念”能帮助人们理解大量的、孤立的、原本无意义的、惰性的,甚至混乱的知识或事实,并且能够使以上的知识或事实彼此间产生某种“逻辑”,进而产生新的物理内涵或时空意义,那么这个“概念”就是“大概念”。

这在理解上确实有一定的困难,但如果转换一下思维,把“大概念”看成一种物理理念或者教学观念,那么“大概念”便只是一种理解客观世界的思考方法或者教学方式。这样,“以大概念为核心的单元教学”就会被掀开神秘面纱,从“形而上”走向“形而下”——“形而上者谓之道,形而下者谓之器”——便有迹可循、有规可依、有矩可定。

可是,在实际教学中,一个单元的“大概念”是需要精心选择或提取的,并“牵一发而动全身”。对此,许多论者或赞同,或否定,众说纷纭、各抒己见,也多有见地,笔者不再赘述。现在笔者结合实际教学,以统编教材·高中语文·选择性必修下册第二单元为例,对“以大概念为核心的单元教学”实操路径进行自我审视,以期在未来的教学实践中不断优化与提升。

二、多层次阅读

1.泛读

本单元有七篇课文:《阿Q正传(节选)》《边城(节选)》《大堰河——我的保姆》《再别康桥》《风景谈》《秦腔》《茶馆(节选)》,其中《边城(节选)》《再别康桥》《秦腔》为自读课文。除《再别康桥》外,每课的篇幅都不短。因此,首先需要泛读(方法:浏览)。学生在泛读之前,笔者设计了一个前置活动(见表1),目的是帮助和引导学生在泛读时能对课文内容有个大致了解。教学中,笔者给学生两节课的时间,完成泛读和前置活动。

同时,笔者为了充分调动学生的泛读经验或方法,还要求学生以《阿Q正传》《边城》《茶馆》的节选部分作为切入点,阅读这三篇课文的全文,并通过口头、书面形式或其他媒介与他人分享,点燃学生整本书阅读的激情。

而且,本单元属于“中国现当代作家作品研习”任务群,所以笔者又要求学生至少选读(方法:浏览/略读)十位现当代代表性作家的诗歌、散文、小说以及戏剧方面的作品,大体了解现当代文学的发展概貌,并且要求学生“勾画圈点”和“旁批夹注”,以及撰写读书笔记和作品评介。笔者这样做的目的,就是希望学生泛读的“量”要够。(学生课下提前两周时间完成)。

2.细读

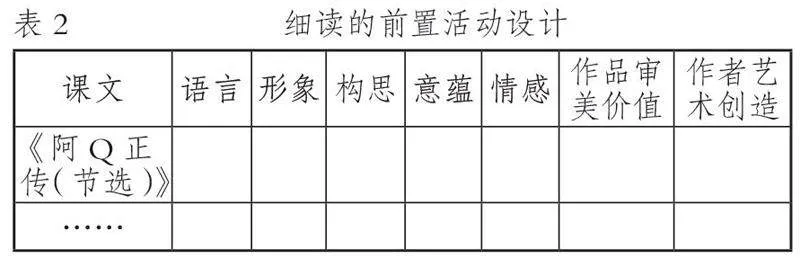

细读是在泛读的基础之上,对文本进行理解性阅读,进而力求把握作品的精神内涵与艺术价值。“以大概念为核心的单元教学”并没有否定单篇教学,而且后者是前者的基础。但是,如果不得不进行单篇教学,必须立足“单元”,甚至“课程”思维而指向本单元的“大概念”进行教学。学生在细读之前,笔者也设计了一个前置活动,如表2所示。

细读作品时,笔者要求学生写出内容梗概和阅读感受,并从以上不同的角度任选其一撰写作品评论,发表自己的见解。例如选择语言,可参考:①课后“学习提示”,如“品味剧中‘响嘣儿脆’”的京味语言。②“单元研习任务”,如“徐志摩的潭水,‘不是清泉,是天上虹’”;“茅盾笔下,夕阳的余晖‘幻成了满天的彩霞’”等精彩的语句。③单元写作实践活动“语言的锤炼”,“如贾平凹《秦腔》中描写戏开场之前台下‘人头攒拥’的情景,长句短句错落有致,既写出了场面的热闹非凡,更让读者由此感受到‘八百里秦川’躁动着的生命活力”等。

3.精读

精读是在细读的基础之上,结合自己的生活经验,发挥想象,加深对作品的理解,力求有自己的发现。

笔者在教学时,先要求学生根据本单元特点,自己分类精读。学生很容易发现:小说《阿Q正传(节选)》《边城(节选)》放在一起;诗歌《大堰河——我的保姆》《再别康桥》放在一起;散文《风景谈》《秦腔》放在一起;戏剧《茶馆(节选)》只能单篇精读(找到规律也是一种“发现”)。学生精读之前,笔者设计了一个前置活动:选择喜欢的文学体裁,练习创作短篇作品。有学生模仿《再别康桥》写了一首小诗《别》。

别

轻轻的我走了,

就这样,

我走了。

如果我是歌者

愿用最美的音符

为母校谱写一首赞歌

如果我是画家

会用最美的色调

为母校添上一笔重彩

如果我是诗人

定用最美的文字

为母校讴歌万千诗行

轻轻的我走了,

就这样,

我走了。

学生小诗习作虽然有些稚嫩,但毕竟是一个良好的开始。

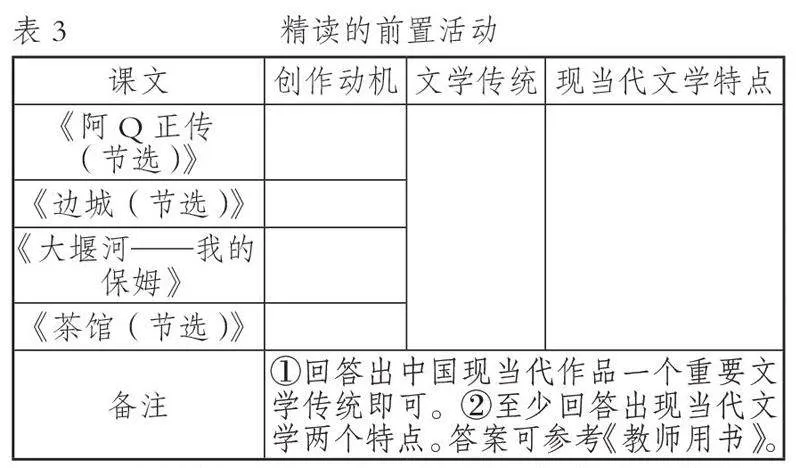

接着,笔者要求学生根据作者“关注中国的乡土社会和普通民众,思考历史转折中国家民族的命运”这一“大概念”分类精读。学生把《阿Q正传(节选)》《边城(节选)》《大堰河——我的保姆》《风景谈》《秦腔》《茶馆(节选)》放在一起精读,还有的学生把《阿Q正传(节选)》《边城(节选)》《大堰河——我的保姆》《茶馆(节选)》放在一起精读。学生精读之前,笔者同样设计了一个前置活动,如表3所示。

学生精读到这一步,笔者仍然感到不够,又设计了两个学习实践活动。

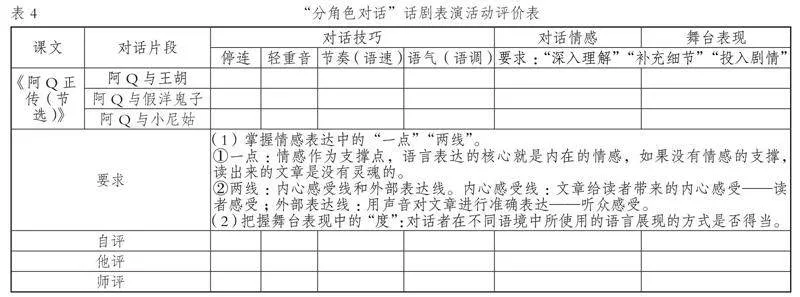

(1)要求学生找出《阿Q正传(节选)》《边城(节选)》两篇文章中人物的对话,进行话剧表演(本单元有《茶馆》一文可以模仿、学习)——体会人物语言贴合人物的身份、性格和情境的特点。如《阿Q正传(节选)》一文,选择三场对话:阿Q对话王胡、假洋鬼子、小尼姑。如《边城(节选)》一文,选择翠翠与爷爷的对话,以及翠翠独处时的心理(这是自己与自己的对话)。

对前者,笔者“嵌入”了一个“分角色对话”话剧表演活动评价表。如表4所示。

(2)精选《大堰河——我的保姆》《再别康桥》《风景谈》《秦腔》四篇课文或四篇课文的同作者的其他文章中经典或自己喜欢的语段,先课下自我练习,然后在班级“经典作品朗诵会”上朗诵(评价表、过程略——这需要一个课时)。

在学生泛读→细读→精读的这一过程中,笔者提醒学生要利用本单元的“单元导语”“学习提示”的“引导”和“提示”功能,同时结合“单元研习任务”,对每篇课文进行“研习”,还可以对多篇课文对比“研习”,而且笔者有意地把学生的阅读活动引向“大概念”,即以“关注中国的乡土社会和普通民众”为核心的深层次的思考——这一步,在教学实操时一定要给学生留够“读”的时间和空间。

三、有机性转换

在学生多层次阅读后,就需要教师的教,这里的教只是“点拨”(说明:笔者提供的“点拨”只是笔者备课时的必要准备,以便适时“引导”学生)。笔者采用的方法是有机性转换。具体步骤:①“叙述”变成“质疑”;②“概念”趋向“大概念”。

1.“叙述”变成“质疑”

“叙述”变成“质疑”就是把本单元“学习提示”中叙述的口吻变成自我思考时质疑的语气。现以本单元《阿Q正传(节选)》《边城(节选)》课后的“学习提示”的第二段内容为例示范之(用“——”表示“有机性转换”)。

(1)《阿Q正传》是鲁迅的代表作——鲁迅先生还有什么代表性作品?为什么是阿Q的“正传”,而不是“歪传”,或“列传”“小传”“本传”等?质疑还可以延续:本文选自《呐喊》,鲁迅先生为什么把这篇小说放入《呐喊》?“呐喊”有什么指向或含义吗?

点拨:参考《阿Q正传》第一章。

(2)《阿Q正传》也是具有世界意义的杰出作品——为什么《阿Q正传》具有世界意义?鲁迅先生还有其他作品具有世界意义吗?“世界意义”是什么意思(这是学生的质疑)?质疑还可以延续:其他国家有没有具有世界意义的文学作品?

点拨:参考何其芳发表在1956年10月16日《人民日报》的《论阿Q》、鲁迅先生在1934年11月25日发表的《答〈戏〉周刊编者信》等文章,以及法国作家罗曼·罗兰1926年一看到《阿Q正传》就说的“这部讽刺写实作品是世界性的,法国大革命时也有过阿Q,我永远忘不了阿Q那副苦恼的面孔”等观点。

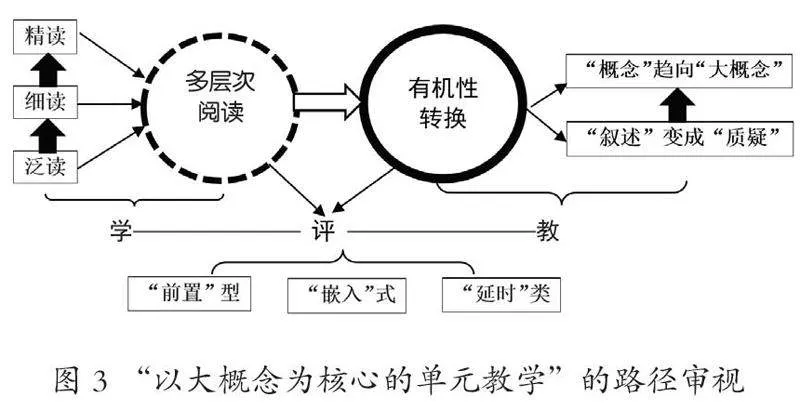

(3)对“《阿Q正传》以辛亥革命前后的中国农村为背景”这句话以思维导图“示意”(见图2)。

结合你查找的资料说明哪一个示意图正确或自己再画一个示意图,思考鲁迅先生为什么要以此为背景。

点拨:参考《鲁迅全集》第一卷《呐喊》中《阿Q正传》注释。

(4)用近乎漫画的夸张手法——漫画是什么“画”?夸张手法是什么“手法”?是不是“漫画”只有“夸张手法”?为什么是“近乎”(这一问是学生提出的)?

点拨:参考统编教材必修下册第四单元“信息时代的语文生活”中“不同媒介的语言特征”等角度思考,同时参考何力的《论〈阿Q正传〉塑造人物的“漫画手法”》。

(5)描写了一个无名无姓、无家无业的贫苦雇农阿Q短暂的一生——鲁迅先生为什么要为“一个无名无姓、无家无业的贫苦雇农阿Q”写“传”,并且还是“短暂的一生”?这折射了鲁迅先生什么样的文学观?质疑还可以延续:这折射了鲁迅先生什么样的人生观、世界观、价值观?

点拨:参考课后“学习提示”第四段。

(6)阿Q这一典型人物——阿Q这个人物形象“典型”在何处?以常识性评价,感觉阿Q好像不太正常,为什么还“典型”?

(7)精神胜利法——表5中有四个“精神胜利法”的定义,你认为哪一个最符合阿Q?你喜欢哪一个定义?你是否可以给“精神胜利法”再下一个定义?质疑还可以延续:你在生活、学习中出现过“精神胜利”吗?

(8)暴露了旧中国国民的“劣根性”,揭示了民族衰败的根源,也揭示了普遍的人性弱点,体现了鲁迅深刻的启蒙思想——旧中国国民的“劣根性”指什么?民族衰败的根源是什么?普遍的人性弱点有哪些?鲁迅先生深刻的启蒙思想是什么?为什么深刻?普遍的人性弱点是否包括旧中国国民的“劣根性”?难道只有“精神胜利法”才“暴露了旧中国国民的‘劣根性’,揭示了民族衰败的根源,也揭示了普遍的人性弱点,体现了鲁迅深刻的启蒙思想”?

点拨:参考林心怡《先入为主的研究应如何突破——以〈阿Q正传〉相关研究为例》。

(9)“阿Q精神”也随着小说的传播,成了一个广为人知的代名词,融入人们日常的语言中——“阿Q精神”只指“精神胜利法”吗?

总体点拨:以上九处质疑除特别注明外,都可以参考鲁迅先生的《呐喊·自序》,以及高中语文统编版选择性必修下《教师教学用书》有关本课的“课文解说”。

接着笔者便要求学生自己对“学习提示”的第四段内容(有关自读课文《边城(节选)》一文)(六句话,班级分为六组,每组一句)进行有机性转换,如下。

第1组:沈从文的《边城》是一篇带有田园牧歌情调的散文化的小说——什么是“田园牧歌情调”?陶渊明《归园田居(其一)》有“田园牧歌情调”吗?什么是“散文化的小说”?孙犁的《荷花淀》是什么“调调”的“散文化的小说”?

第2组:反映了作者对“优美,健康,自然,而又不悖乎人性的人生形式”的向往——怎么反映“对‘优美,健康,自然,而又不悖乎人性的人生形式’的向往”?难道“优美,健康,自然”不是“人性”?这是沈从文的文学观吗?质疑还可以延续:这折射了沈从文什么样的人生观、世界观、价值观?

第3组:小说围绕撑渡船的老人和他的孙女翠翠——老人和翠翠是什么样的人物形象?塑造人物形象采用了什么样的手法?既然写“湘西淳朴的风土人情”,为什么只浓墨重彩地描写这祖孙二人?

第4组:描写了湘西淳朴的风土人情——“湘西淳朴的风土人情”是什么?描写手法有哪些?

第5组:展现出人性的善良美好——“人性的善良美好”在本文中指什么?是如何展现的?

第6组:也写出了人在命运面前的无奈和悲凉——这是沈从文的文学观吗?质疑还可以延续:这折射了沈从文什么样的人生观、世界观、价值观?质疑再延续:沈从文是悲观主义者吗?

学生既有分工又有合作,并且学生从教师的“点拨”中学到了解决问题的方法:以上问题答案可以参考《从文小说习作选》一书和刘继业《文本之外的〈边城〉》一文(后者由笔者提供)。

不难看出,学生的有机性转换呈现出两个特点:其一,就基本内容转换,几乎没有延伸;其二,有模仿笔者转换的痕迹。

2.“概念”趋向“大概念”

不可否认,《阿Q正传(节选)》《边城(节选)》(甚至于本单元每课)课后“学习提示”(或“单元研习任务”)的所有内容都可以进行如上所似的有机性转换。之后,依据转换后相同的或彼此勾连的必备知识7b1f347eb1ed0e63147901204ec4ae7d6f9ec802620173dd47de8695ca132a14、关键能力、学科素养和核心价值的某些“概念”从单篇到多篇再次进行有机性转换,使课程内容“结构化”。各举一例。

(1)必备知识:中国现当代小说体裁、题材和写法发生了重大变化,请以《阿Q正传(节选)》和《边城(节选)》为例,进行简单阐述。

点拨:“体裁”“题材”“写法”三个“概念”。回答角度:小说传统性和散文化/时代变革和区域局限/漫画式和常规描写法。

(2)关键能力:《阿Q正传(节选)》《边城(节选)》刻画了阿Q和翠翠等经典的人物形象。请结合文本具体内容,运用批判性思维对经典的人物形象写一个短评。

点拨:“批判性思维”“人物短评”两个“概念”。回答角度:文本具体内容/批判性思维/人物短评思路。

(3)学科素养:你对阿Q的“精神胜利法”和翠翠“优美,健康,自然,而又不悖乎人性的人生形式”有着什么样的审美感觉或体验?

点拨:“精神胜利法”“优美,健康,自然,而又不悖乎人性的人生形式”和“审美”三个“概念”。回答角度:精神胜利法是一种人性吗?/人性中丑与美的标准以及究竟趋向何处?

(4)核心价值:结合知人论世的文学理论,谈一谈作品中折射的鲁迅先生“揭丑”和沈从文“示美”的文学观。

点拨:“知人论世”“揭丑”“示美”和“文学观”四个“概念”。回答角度:社会环境对作者文学观的影响到底有几何?/作者的文学观就是作者的三观吗?

同理,本单元所有课文都可依托“考什么”的“四层”找到某种“概念”,例如依据核心价值可以找到“概念”:“关注中国的乡土社会和普通民众,思考历史转折中国家民族的命运”。但是《大堰河——我的保姆》《再别康桥》《秦腔》好像没有“思考历史转折中国家民族的命运”,由此不太吻合这一“概念”,故把这一“概念”向外扩展而形成更大的“概念”,即“大概念”:“关注中国的乡土社会和普通民众”——小而言之,这是中国现当代作家的文学观或是古今中外概莫能外的作家对人民、对社会、对国家的责任担当;大而言之,这是人类一种伟大、崇高、灵魂意义上的普世价值:“爱”。

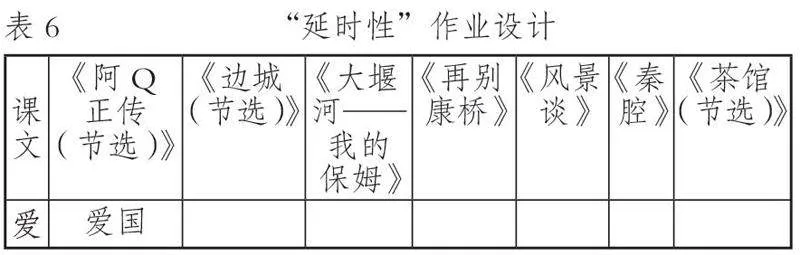

本单元教学即将结束时,笔者及时布置了一个“延时性”作业。依据提示,请完成表格中其他内容,如表6所示。

毫无疑问,学生一旦借助“延时性”作业的“提示”,把鲁迅先生的“爱国”、沈从文的“爱乡”、艾青的“爱人”、徐志摩的“爱校”、茅盾的“爱景”、贾平凹的“爱家”、老舍的“爱民”凝结到“关注中国的乡土社会和普通民众”这一“大概念”上,学生自然会对文学作品产生“时空上的共鸣”,从而达到“培根铸魂”“立德树人”的功效。

综上所述,对“以大概念为核心的单元教学”的路径审视如图3所示。

综合思之,“以大概念为核心的单元教学”要求教师通过富有挑战性的情境与任务创设,引导学生自主开展语文实践活动,自觉探索学习方法,提升实践能力和创新能力。

参考文献

[1]李卫东.大概念的历史脉络、应用限度与实践转化[J].中学语文教学,2023(8):12-18.

[2]中华人民共和国教育部.义务教育课程方案.(2022年版)[S].北京:北京师范大学出版社,2022:14.

[作者通联:郑州市第二外国语学校]