“写宋人词意”:晚清民国词意图蔚兴的历史情境与内在理路

一、由林纾“写宋人词意”谈起

1902年,林纾据姜夔《杏花天影》词句写意,并请人刻制墨盒,题赠王劭廉曰:绿丝低拂鸳鸯浦,想桃叶,当时唤渡。少泉仁兄同志大人属,弟林纾写宋人词意。

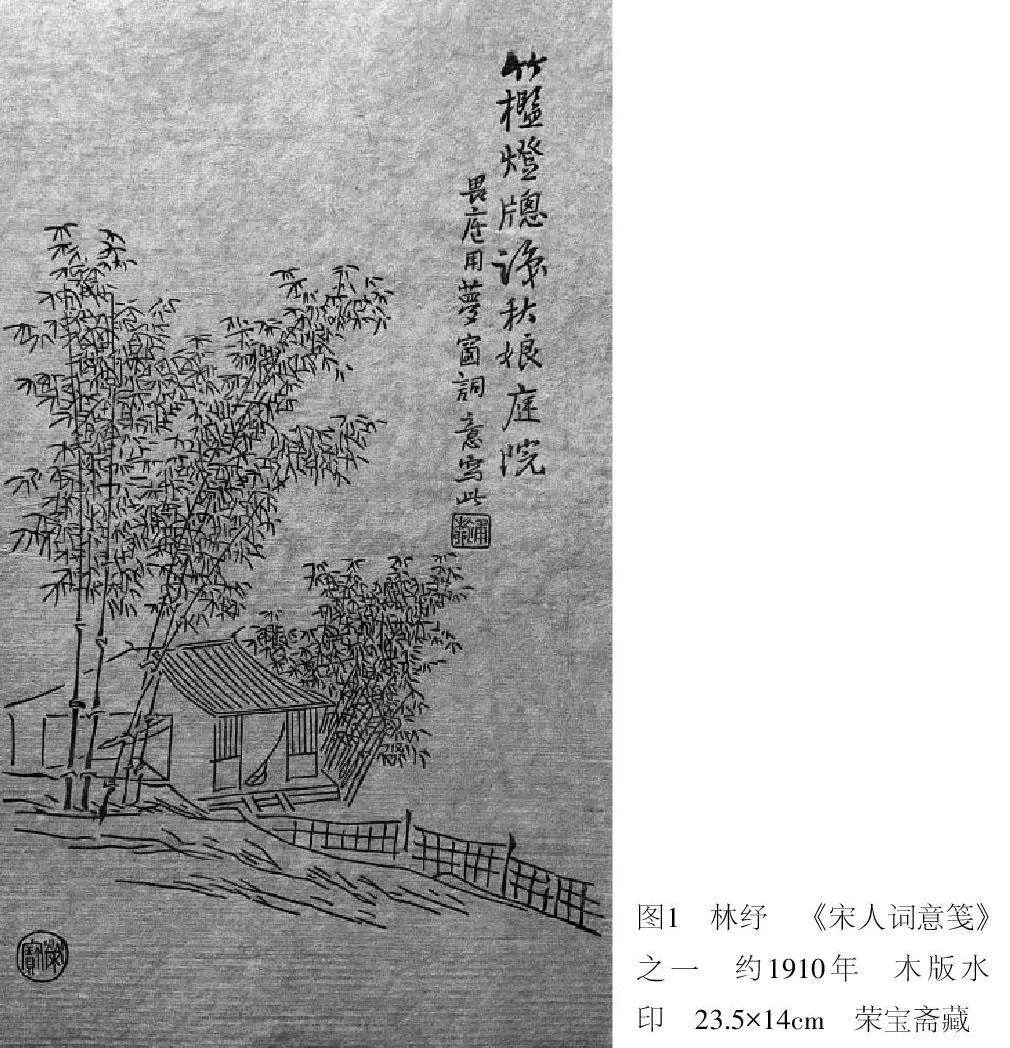

八年后的一个北京雪天,林纾对雪起兴,一天之内画了十几幅宋人词意小品,随后被荣宝斋制成笺纸,是为《宋人词意笺》(图1)。林纾之所以好写宋人词意,这自然与其词境喜欢取法南宋词萧疏荒寂的画境有关,也是其对“词中亦有画”观点的践行。林纾《宋人词意笺》颇具象征意义,如若将其“写宋人词意”之举视作一种文艺活动予以前溯后延,可以发现宋词词意图的创作是晚清士林一个蔚为风气的特有现象,并且至民国时期也流风未歇。

从通代视域来看,晚清之前的词意图创作整体上具有随机性,一是未形成自觉的“写某某词意”之特定画题,二是并不专主于图写宋人的词意。宋至清中期的词意图,大都是据词句构图设色,画题中并无“词意”字样,而是如通行画题那样“四字短语+图”的制题模式③。例如,宋王诜《江山秋晚图》系据孙浩然《离亭燕·一带江山如画》而作,“尽写浩然词意”,却不题作“浩然词意图”。从词句取材来看,绘图者有取唐五代词句之例,如元末王蒙自题李白《秦楼月》词意图卷;有取同时代人词句之例,如元末陆行直《碧梧苍石图》绘友人张炎词意,文徵明画竹之词意图两度用高启《水龙吟·题朱竹画卷》;也有先自作词,然后据以画图之例,如沈周《渔家傲》《柳梢青》之词意图。总体而言,清中期以前词意图既对词句取材的时段比较随意,也没有出现地域、流派或某个时段集中涌现的情况。

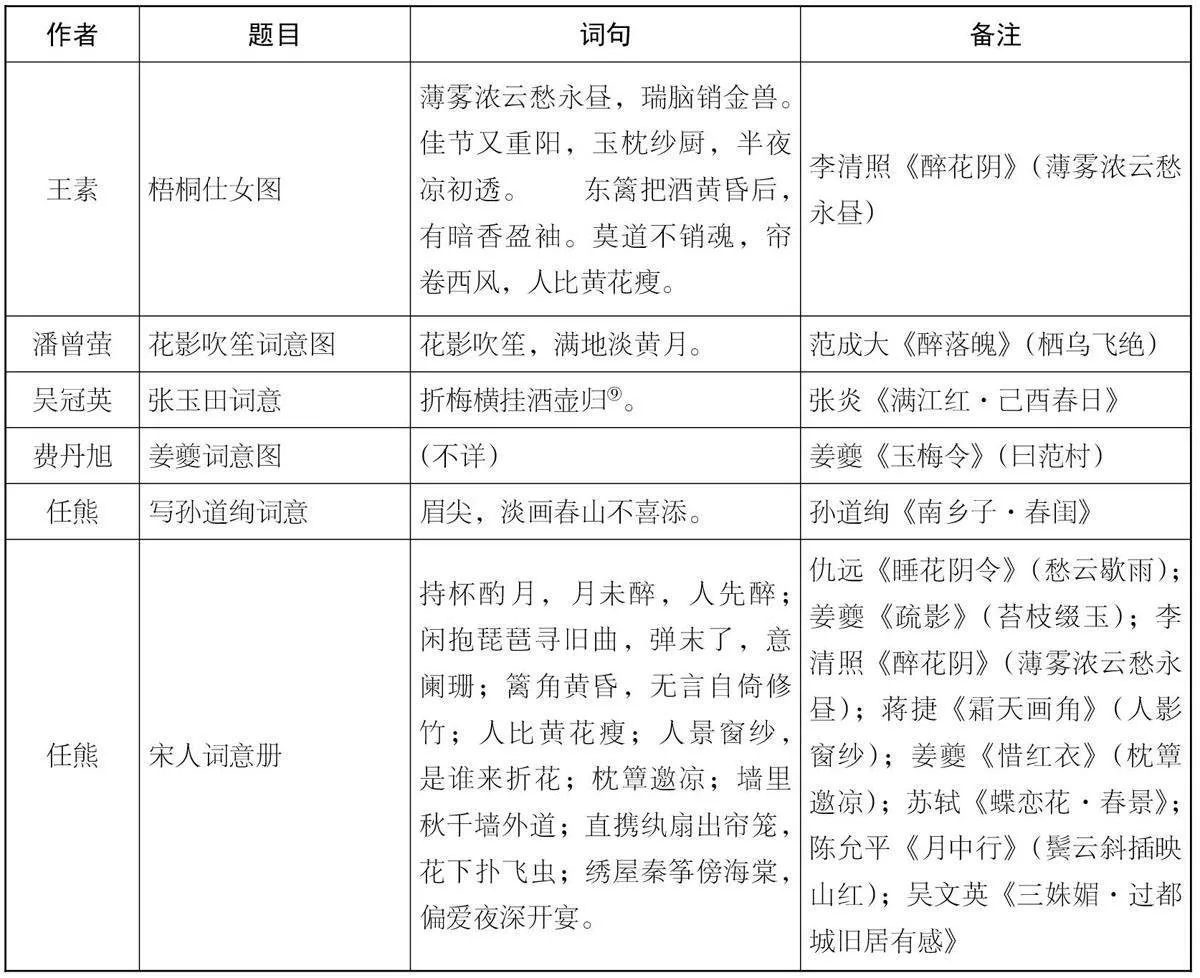

清代前中期的二百多年间,宋词词意图可考者仅十余种;而至晚清民国时期,无论词意图的作者、数量还是类型,都远远超过之前二百年的积累,呈现出宋词词意图蔚兴的现象,尤以海上画派最具代表性。兹部分列表如下:

列表之外,民国时期尚有吕凤子《蒋捷词意图》《断肠点点飞红(辛弃疾词意)》《数流萤过墙》、姚茫父《煎茶词意图》、刘毓盘《断梦离痕图》、唐怡莹《绘谢池春慢词意》、高炳华《秦少游〈浣溪沙〉词意》、徐燕孙《李清照词意图》、熊秉三《辛稼轩词意》、徐宗浩《李清照词意图》、卜孝怀《李清照词意》《周美成词意》、朱玉麒《写月上柳梢头人约黄昏后词意》、陈从周《一丝柳一寸柔情(宋人词意)》、吴藕汀《宋人词意图册》等,皆专从宋词取材。

近年来,随着学界研究的“物质性转向”,图像与文学的关系成为学术前沿,而融诗画为一体的诗意图尤受关注。学者在古已有之的诗画关系研究基础上,引入西方图像理论,甚至关注到南宋杭州、晚明苏州诗意图对东亚文化圈的影响。稍显遗憾的是,学界迄今的诗意图研究往往默认词意图仅是诗意图中无甚特出的一支,忽视二者差异性;另有研究则明确指出“宋词构成了另一种纷繁复杂的文学图像系统”,故而在研究诗意图时将词意图摒除不论。无论哪种情形,都导致词意图在图像与文学关系这一研究谱系中的“门前冷落”。

当然,也有部分学者关注到了词意图内在具有的特殊性,并对明刻《诗余画谱》展开专题研究;王晓骊连刊两文,提取了词意图以词作为中心和以绘画为中心两种阐释方式,并指出词意图通过造型艺术的特殊话语,创造了文人词接受的新方式。吴企明、史创新《题画词与词意画》,魏新河《词学图录》,赵宪章主编《中国文学图像关系史》等著作则在词意图汇集方面颇有贡献。在词意图的起源及流变方面,张克锋、魏亮亮等注意到明末清初和清末民初是词意图兴盛、鼎盛的两个时期。不过,问题是:晚清民国词意图具有明显的专主宋词的特点,形成了“写宋人词意”的风尚,那么其兴起的历史情境与内在理路是什么?本文即从此出发,探究晚清民国词意图的“内”“外”相关问题。

二、晚清以来“好宋”历史情境与词意图之“忧患”

在谈及清代中期以后词意图的创作土壤时,有学者总结了三重因素,即嘉道年间的奢靡之风、晚清时期上海商业经济的繁荣以及“国学”“国粹”思潮的影响。不过,这三重因素似乎都难以解释为什么晚清词意图喜欢“写宋人词意”。要回答这个问题,可能需要深入到当时士林的文化风习以及审美趣味。

在亲历晚清民国学术思想风气的薰染后,陈寅恪《邓广铭宋史职官志考证序》论定式地总结说:“吾国近年之学术,如考古历史文艺及思想史等,以世局激荡及外缘薰习之故,咸有显著之变迁。将来所止之境,今固未敢断论。惟可一言蔽之曰,宋代学术之复兴,或新宋学之建立是已。”陈氏所论“新宋学”,自具卓识,而其明确将考古、历史、文艺、思想史列举为学术变迁的显著领域,也正得其实。晚清的学术风气确实已然呈现了“宋学转向”,“推崇宋代是道咸以后的一个基本风气”。至于文艺层面,尤与本论题正相关,可析分为绘画与文学两个维度加以探考。

就画史来看,既往研究从“正统”眼光出发,认为19世纪宫廷画派和隐逸派同时式微,“画坛便入萧索的局面”。但也有学者予以拨正,认为19世纪画史属于“并非衰落的百年”,大凡所历观念变革、社会转型、市场主导以及西画的冲击皆为背景,而非“中国绘画传统的内部在审美意识和时代风格上的变革”的主因,实际乃是“‘笔墨艺术深化’在中国描绘物象的绘画语言限制中形成一种解脱的创造性传承”。每当一种艺术传统处于变革之际,身处其间者倘欲有所突破,一方面要复古以为新,另一方面则要开拓新的画境。对于晚清的画家而言,复古至宋代,从词文类中去挖掘绘画题材,便是学术史演进规律的题中应有之义了。清中期以后,江浙一代已经出现了一些不拘于时风的画家,其表现之一便是“继承明代吴门画派的传统并上溯宋人而独辟蹊径”。至于晚清崛起的海上画派,更是远绍宋风,尤其吴昌硕画面之中蕴有南宋词人一般的忧患意识,画旨作苦调。高尔泰将这种忧患意识看作为中国传统艺术的一个特色,“产生于忧患意识的情感,必然是深沉的和迂回的”,在艺术表现上就显得“含蓄”“意在言外”。随着社会危机的加深,绘画中的忧患意识也不断生长,甚至后来转换成美术领域的“救亡图存”。

至于文学领域,其轨迹更为明显。道咸年间诗坛存在着一种普遍的宗宋风气,宋诗派、桐城派、经世派共同推阐,形成晚清的“宋诗运动”,典型表现则如簁邰唱和、门存唱和等。19世纪初期所繁兴的寿苏会、寿黄会、寿欧会等,通过“为宋人寿”的仪式化集会,主持风雅,追慕前宋,“汇成奔涌向前的宗宋浪潮”。具体到词学方面,“清人对宋词的研究从辑佚词集、辨析版本到考证词人、评述风格,从校勘文本、编选词选到推求韵律、分析结构”,充分显示出清人治宋词的丰富内涵与宏阔规模。平心而论,晚清民国词面对着唐五代词、宋词两大传统,自然不可能整体性、一边倒地偏向一侧,比如为了矫正浙派标举南宋、推崇姜张之弊,常州词派便有意识地回返唐五代词,推尊词体,寻绎比兴寄托。因此,本文无意、实际也不可能证成晚清民国词一律皆带“宋气”。具有“宋气”的文人词,其特点概括言之:写景、叙事、抒情皆返归于对士人格调的呈现,风格既萧散又超越。谈及宋词与清词关系,姚椿有“词之义至南宋而正,至国朝而续”之论,亦是直以清词接南宋词。晚清词坛之风气,或学周邦彦,或学吴文英,这一风气的末流,便是文廷式所谓“以二窗为祖祢,视辛、刘若仇雠”。不过,诸家在“尊体”这一层面有着近乎共识的价值判断。晚清在词学领域的尊体,则是基于对比兴寄托传统的重新发现。而比兴寄托要求词体关注社会现实, 写社会忧患, 即周济所说“感慨所寄,不过盛衰,或绸缪未雨,或太息厝薪,或己溺己饥,或独清独醒,随其人之性情学问境地,莫不有由衷之言。见事多,识理透,可为后人论世之资。诗有史, 词亦有史, 庶乎自树一帜矣”。

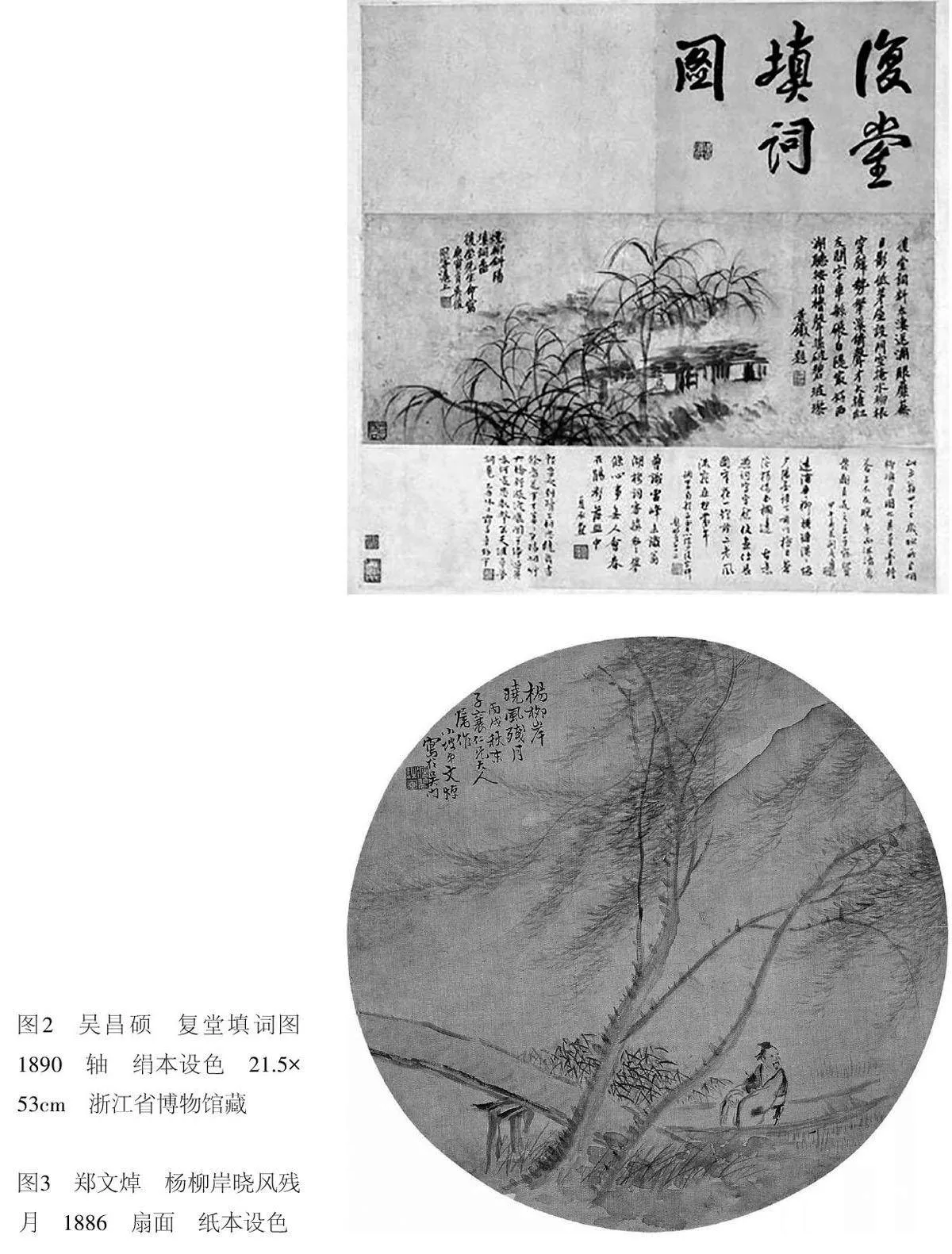

于是,晚清绘画与词体共同作用下所形成的词意图,其忧患意识更加明显,这也是晚清社会群体心理的另一种折射。在19、20世纪之交的时代,面对历史巨变,士大夫群体普遍怀有沉甸甸的“落花”心事,或如陈寅恪所说的“辛有索靖之忧”。在这样一种群体心理下,文人画家在忧患意识所投射的宋词尤其南宋词中,找到一种“不同时代的同时代性”。一个典型的例子便是吴昌硕的《复堂填词图》(图2),画上题署“烟柳斜阳填词图”,写辛弃疾《摸鱼儿》“休去倚危栏,斜阳正在,烟柳断肠处”词意。《复堂填词图》之所以在晚清被多家题跋且反复提及,其中一个重要因素便是“烟柳斜阳”的意象戳中了士人敏感的忧患意识——忧心华夏文化的沦替。

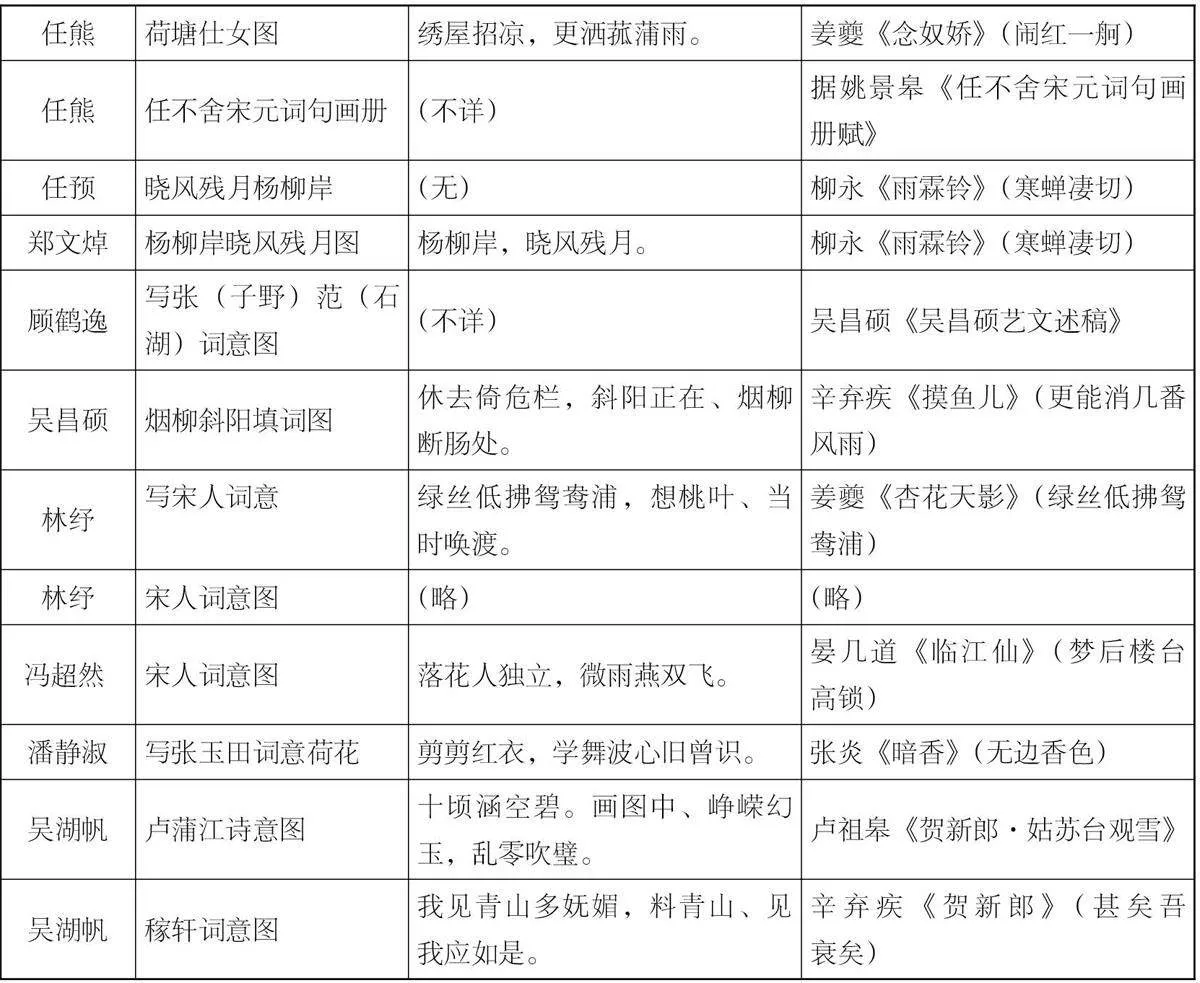

晚清以后,宋词词意图形成了两个作品众多的公共词题,即柳永《雨霖铃》的“杨柳岸,晓风残月”和蒋捷《虞美人·听雨》。“杨柳岸图”有郑文焯《杨柳岸晓风残月》(图3)、汤贻汾《雨霖铃词意图》、倪田《宋人诗意图轴》等,“听雨图”则有张墨池《僧庐听雨图》、改琦《少年听雨图》等。在这两个词题的画作中,我们一方面可以体会到人类情感的不同载体跨越时空所达到的共鸣,另一方面则更能通过词境、画境的叠加,感受到晚清民国士林所独具的以“疏离”“飘零”“凄凉”为底色的身世之感。实际上,晚清民国词意图明显体现出了吴宓所说的“危乱贫弱文物凋残之中国之人所特具之感情”。

三、“书卷气”与“小品”特质

回到林纾的《宋人词意笺》掌故,我们发现邓云乡的一则评议很值得关注。邓云乡《〈北平笺谱〉史话——鲁迅先生逝世五十年祭》曰:

畏庐老人(林纾——引者注) 所作是近代境界极高的文人画,师法南宗,用笔萧疏有致,所选都是山水小品,写宋人词意,高古处如倪云林。如一幅吴梦窗之“竹笺灯窗,识秋娘庭院”,画面左方几枝秀竹,竹下小室轩窗,构图十分简洁,而章法笔法,极为高妙。秋情满纸,只此数笔,便把观者引入词境了。

邓云乡认定林纾的词意图属于南宗文人画,且多小品尺幅。无独有偶,张旭、车树昇《林纾年谱长编》引林纾赠王劭廉“写宋人词意”后,即认为“该作系典型的文人写意画”。如果再向前追溯,可以发现“文人画”的这一定位在清王文治为潘恭寿《写柳永词意图》题跋中即已有比较明确的“自觉”:“柳屯田《雨淋铃》词情景入画,然画家画景易,画情难,非文人濡毫,不能得词中三昧也。”强调了“文人”在画面情致表现中的长处。该词意图今藏天津博物馆,疏柳陂塘,小舟横泊,笔墨疏朗,设色淡雅,确实是典型的文人画。这自然就衍生出一个问题:为什么只有文人小品画才能画得出“词中三昧”?

我们的回应有两个层面:第一个层面,无论是诗意图还是词意图,皆有文字所指涉、联想的意境相映发,故而“书卷气”成为词意图的应然水准;第二个层面,小尺幅、小局部的“小品”特质是词意图在所有“文-图”中最具识别度与区分度的特质。先从第一个层面看,清代画家查礼在《榕巢题画梅》中说:“凡作画须有书卷气方佳。文人作画,虽非专家,而一种高雅超逸之气,流露于纸上者,书之气味也。”俞剑华论文人画曰:“唯以其人品高尚,文学丰富,诗意优长,书法超逸,故所作虽不精工,亦自有一种秀逸高雅之气,扑人眉宇……所谓文人画,所谓士气,所谓书卷气,所谓无纵横习气,俱属此类。”复考陈师曾《文人画之价值》曰:“何谓文人画?即画中带有文人之性质,含有文人之趣味,不在画中考究艺术上之功夫,必须于画外看出许多文人之感想,此之所谓文人画。”这一阐释有着两个向度的要求。在内在向度方面,要求画图之“文人”具备人品、学问、才情、思想等素养。在陈师曾看来,文人之能事,无非文辞诗赋;而“文辞诗赋之材料,无非山川草木、禽兽虫鱼及寻常目所接触之物而已。其所感想,无非人情世故、古往今来之变迁而已”。文人基于自己的素养,面对自然、人世、历史会生出幽微的感想,此即诗心(具体到词,即是词心)。况周颐《蕙风词话》云:“吾听风雨,吾览江山,常觉风雨江山外有万不得已者在。此万不得已者,即词心也。”词意图的可贵之处,即将此独具的词心在纸墨上予以具象化,“首重精神,不贵形式”。在外在向度方面,则是通过布局、设色,将心中之性灵与感触在小幅画卷中传达出来,营造荒率、质朴、瘦硬、简浑、雅淡的文人画神韵。

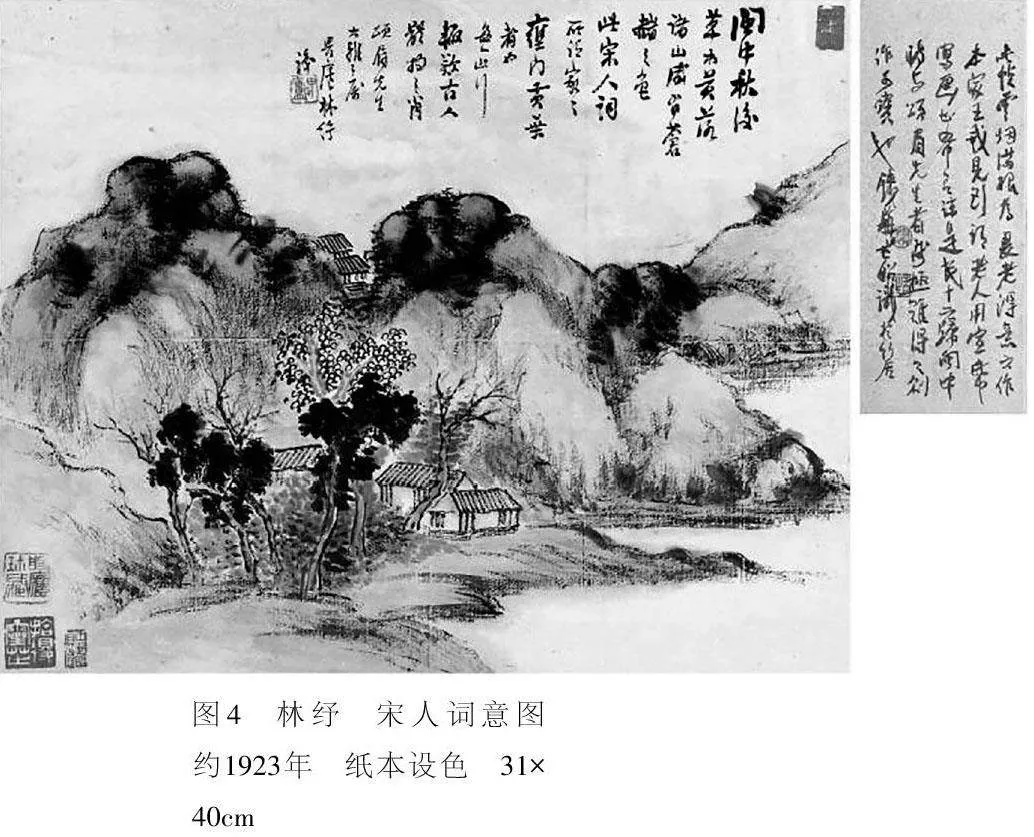

从第二个层面看,前举宋词词意图文献,多为小品画,这留给画艺的施展空间颇为有限,对其品鉴则颇需词心感想的参与,这恰能佐证陈师曾“不在画中考究艺术上之功夫,必须于画外看出许多文人之感想”的论断。潘恭寿曾在《写柳永词意图》题识中有所自陈,从中可探知他在作词意图前与王文治探讨的并非技法,而是如何使词意图“得缠绵宛转之情”,而他得情的载体仍是一柳岸空舟的局部特写。林纾作词意图,也是在“感想”上下功夫。王沂孙《齐天乐·赠秋崖道人西归》开篇有“冷烟残水山阴道,家家拥(壅) 门黄叶”之佳句,晚清陈廷焯曾评价曰“一起令人魂销”。林纾据以绘制《宋人词意图》(图4),且题识曰:

闽中秋后,草木黄落,诸山咸有苍赭之色。此宋人词所谓“家家壅门黄叶”者也。每一山行,辄叹古人体物之肖。颂眉先生大雅之属,畏庐林纾识。

这一题识写出了自己以亲身经历的情境去印合古人的历史情境,正与里尔克所论“诗是经验”异域同辙。实际上,这样的以小幅呈现截句,确能给异时异地者以“心有戚戚”的共情感,“混合古今,别造一同异俱冥,今古合流之幻觉”。词意图喜“截句入画”,尤其是词作中的警策之句,比如顾鹤逸画张先词意就着重写其“张三影”三句,“以画词之影也”。晚清民国时期,逐渐形成了小品画、截句题的模式,画面与词句相得益彰,最得隽永之妙。启功尝论:“画上的几个字的题辞以至题诗,都起着注明的作用……可因图名而唤起观者的联想,丰富了图中的意境,题诗更足以发挥这种功能。”此语正可移评词意图。

莱辛认为,最能产生绘画效果的并不是情节或情感的“顶点”,而是“最富于孕育性的那一顷刻”。为了呈现“顷刻”,尤其适合进行小幅、册页或扇面等小品画的创作,来表现寥寥一二“截句”,词意图如是,乃至清代风行的填词图亦有着相近的规律。清蒋宝龄论陶怀玉曰:“山水得法于翟云屏,尤长小幅。曩曾见其绘宋人词意一册,用意精微,点染入妙,觉古人片语单词,弥有不尽之致。”词意图的“小幅”化,与词体的内在质性有关。与诗作不同,词作取景往往注目于庭院楼台的小景,或山水一角,而很少去描摹山河壮阔,宇宙星野。横向比较来看,以唐诗为素材渊薮的诗意图注重深远的空间营构,即便画面为小幅,诗意图也追求“气势开阔”“小中现大”;而以宋词为素材渊薮的小品词意图,则多注重近景和特写。

词意图的“小品”特质还体现在对词句的细微改造。画家创作词意图时会将其心神领会的“词中三昧”加以创造性设计,有时不惜改变词意、本事甚至词句,而不会像画工那样谨守句意, 亦步亦趋。吴企明、史创新在《题画词与词意画》中总结词意画的两个美学特征,一是遴选前人词句时,择取全词中的关键词句;二是画家根据需要,往往转换词意,转换词中主人公。比如晏几道《临江仙》“落花人独立,微雨燕双飞”本为小山自况,而余集绘词意图,则转换主角为看花少妇,将这一词境引入到仕女画的谱系之中。在任熊的《荷塘仕女图》(图5)中,款识嵌入画图,题于栏杆之上。核查词句原文,可发现画图所据姜夔《念奴娇》词原为“翠叶吹凉,玉容销酒,更洒菰蒲雨”。姜夔原词意象繁密,取境幽广,任熊则将图景转移到闺阁书房,描绘两女子听雨纳凉,于是画题也便修改成了“绣屋招凉,更洒菰蒲雨”。可见文人濡毫,最切要处在于构思独出机杼,不落窠臼。结合前文所论,我们也更加精准地理解林纾的这段论画名言:“作画须书卷气,非文人自高声价也,亦构思着笔,不落俗耳。”在词意图创作中,选取佳句、性别改换、意境转移都是作画者在视觉化过程中对文学文本的一种重新解读,是贴切词作抒情本质的再创作,如此文图关系不仅折射出“文人意趣与审美风尚,更为古典诗词的文学内涵注入了新质”。

四、“秀”与“词画一律”

词意画的发展,离不开士人对词画相通艺术原理的把握,清人多借用画理说词,如“写意”“皴劈”“勾勒”“开阖”“点染”等,于是也指向一条伏线:词意图之所以成为可能,其本质可能是基于两种艺术门类内在的“词画一律”。关于“诗画一律”,论之者颇多,但词与画的一律性少有人加以论列。那么,词与画的共通点何在?饶宗颐曾一言以蔽之曰:

词与画在本质上有共通点,即是一个“秀”字。

“秀”范畴的提出,可以看作对近代诸家有关词、画相通性的总结。其实,这也不是饶宗颐的一家之言,画史中对“秀”的强调,自晚明董其昌以来便已成风气,而清人画品更是多将“秀”字纳入,如潘曾莹《红雪山房画品》有“幽秀”,秦祖永《桐阴论画》有“秀润”“秀嫩”“秀淡”“秀挺”“文秀”“古秀”“苍秀”“高秀”“松秀”“森秀”“疏秀”“韶秀”“娟秀”“风秀”“秀逸”“秀洁”“雅秀(秀雅) ”“灵秀(秀灵) ”等十多种品目,屡以“笔情松秀”“墨法松秀”“清疏秀逸”来论文人画,范玑也认为“文人作画多有秀韵”是因为有“卷轴之气发于楮墨间耳”。更有意味的是,范玑之言更是将词意图之“秀”与上文所言“书卷气”建立了联系。也就是说,“书卷气”关乎学深识广,气韵闲雅,呈现在词意图上,便是意境、格调层面的“秀”。关于词之宜“秀”,况周颐在《蕙风词话》中多有阐发,“以松秀之笔,达清劲之气”,“信手拈来,自成妙谛。以‘松秀’二字评之宜”。与之呼应的是,郑绩《梦幻居画学简明》论“皴”法亦曰“松秀长韧”(云头皴)、“笔笔松秀”(牛毛皴) 。

由此可见,在谈艺者的视域中,“秀”往往与“松”“疏”联类,主要体现为整体性的疏朗冲淡。落实到词意图上,则是需要将词境款款徐引,注入到词意图的简淡旷远之中。吴湖帆《清真词意》题识曰:“周清真词云‘风娇雨秀’,此图略具姿态。湖帆随笔。”显然,周邦彦《玉烛新》抓住了梅花“照水一枝清瘦”的精神,且将梅花在风中“娇”、雨中“秀”的神韵点了出来。吴湖帆之所以要根据周邦彦词意画梅,是因为他极意营造的正是这种“娇秀”的姿态在画图上的显现。

当词与画融合为词意图时,秀韵往往更能显现,而精于品鉴者也能独具只眼,将此一律性拈出。词评家认为“耆卿秀淡幽艳”,据方濬颐《梦园书画录》卷一著录,宋王谷曾画“杨柳岸,晓风残月”词意,方氏的评价为“船头一人,仰观明月,岸旁疏柳掩映,柔条拂处,秀韵无双”。所谓“秀韵”“雅秀”,可以说是对词意图境界造诣的精准提取,也与饶宗颐所提炼的“秀”字遥相印证。

“秀”这一风格定位,无论对于词还是对于画,都具有一定的筛选作用。它要求画作须为文人画,而非画工画;而画作所取资的词句也须为文人词(士大夫词),而非侧艳之词(伶工之词)。也就是说,以“秀”论,则唐词、南唐词、西蜀词皆不与焉;宋词之中,哀感顽艳之作,也非其选。“秀”是立足于“书卷气”的一种境界,如果一首词纯托性情,大开大阖,奇崛变化,则难以用“秀”来形容。因此,“秀”的评价多加诸疏松、淡远、清媚的词作,近于这一风格的词人如晏殊、欧阳修、秦观、李清照及姜夔等,意象工巧,风格疏淡,呈现出“于方寸中见高标”的艺术效果,动人心曲。

那么,在词意图层面的“秀”,其范畴究竟蕴含哪些层面呢?首先,从前揭词论“秀”往往与“松”联类可见,作为文人画的词意图往往令人心胸疏瀹,霁月光风,尽管图中似有无限心绪,但很少呈现出悲戚哀绝之态。在《蕙风词话》中,况周颐有如下对话:“问:填词如何乃有风度。答:由养出,非由学出。问:如何乃为有养。答:自善葆吾本有之清气始。”钱载《写玉田词意》刻画的是张炎“一片松阴外。石根苍润,飘飘元是清气”三句。以词句入画,画家须在文本中选择可以入画之物象。此处张炎《湘月》一词上阙仅此三句有具体物象可以入画,“清气”无法刻画,这里所着力表达的实际上是以兰花飘荡的叶片来喻“清气”。“清气”一语,既关涉文人气质,也与“秀”的范畴意脉相通,可以看作“秀”的第一层阐释。

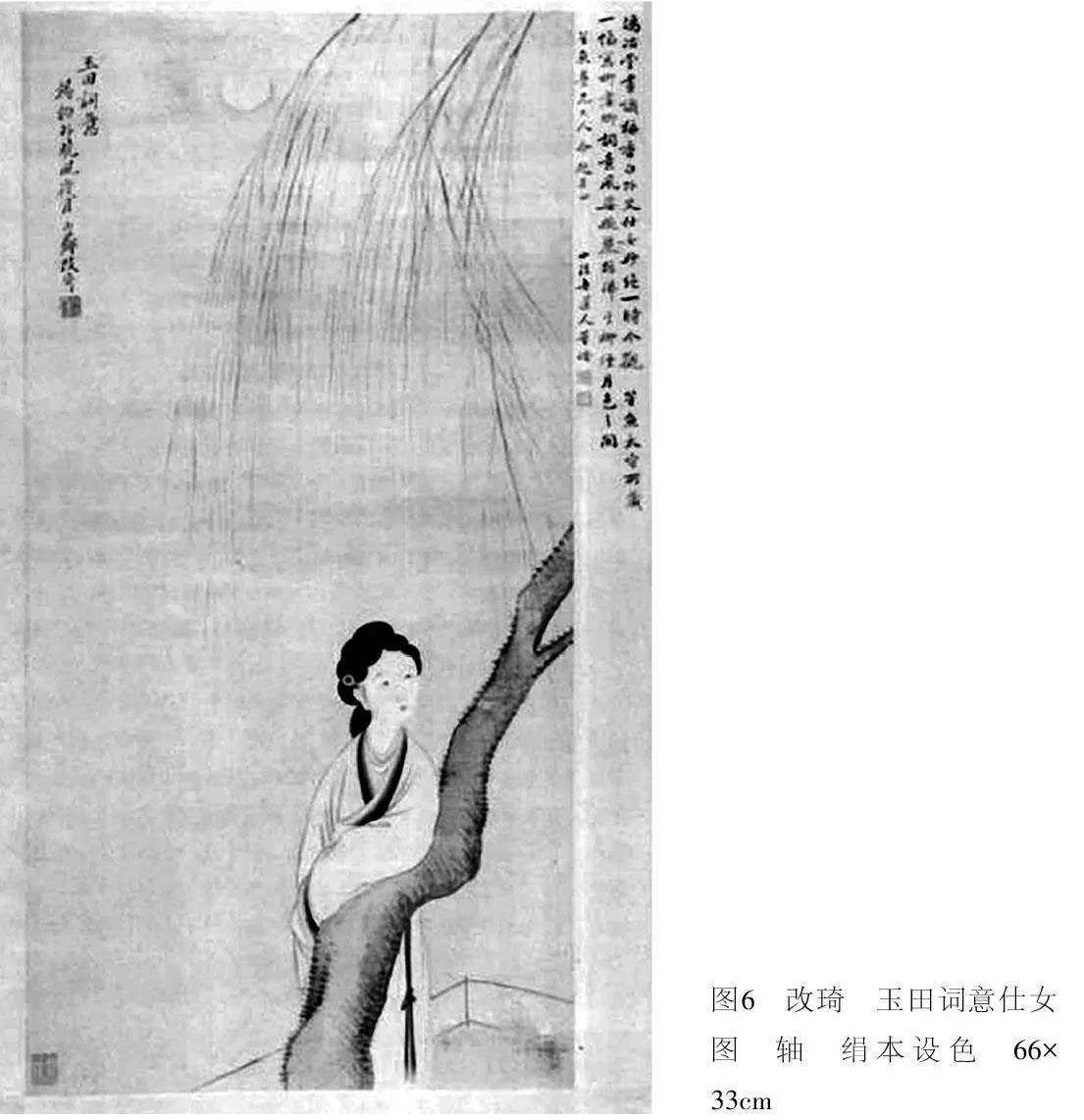

其次,改琦《玉田词意仕女图》(图6) 误题“屯田”作“玉田”,实际是画的柳永“杨柳岸,晓风残月”词意。画中主人公为一少女倚柳而望,董耀题跋赞曰:“风姿婉丽仿佛于柳烟月色之间。”陆俨少评吴湖帆之词意图为“婉约的词境,风韵嫣然的娴静美”。“婉约”“风韵嫣然”“娴静”等词,皆道出词意画与词作本色相通的风格,正如学人所指出的,“词长短参差的特殊体式和婉约深曲的艺术风格,又给绘画增添了委婉的情韵和错落的美感。”“婉”之一字,可以看作“秀”的第二层阐释。

最后,于源为计光炘撰《守甓斋词序》谓:“去射襄城二三里为雁湖,桥上有亭曰‘冠鳌’,一名‘野水’,又有僧舍曰‘小沧浪’,曦伯消夏于此。风帆沙鸟,烟波渺然,此画境,亦词境。”“风帆沙鸟,烟波渺然”之境,并非万籁俱寂的静美,而是天机灵动却不喧嚣,有一种活泼泼的万物运化之象。冯班尝曰:“秀者,章中迫出之词,意象生动者也。”“气韵生动”在传统画论中被看作绘画品评的最高标准,“生动”一词,可以看作“秀”的第三层阐释。

不同的艺术具有“某种共同的联系,某种互相认同的质素”,诗歌和绘画的一律性在东方和西方都是传统观点,而具体到词意图中的“词”和“画”,这种认同的“质素”究竟为何是本节所要追问的。“词画一律”在词意图层面有其成立的内在理路, 那就是基于“秀”这一艺术范畴在词学和画学层面的本质共通点——清、婉以及生动。唯其词句有清气,迁移到图画上则有清明的观感;唯其词句忧患于中、哀婉而不伤,迁移到图画上则有克制絜矩的人、物以写远意;唯其词句有饱满生动的生命意识,迁移到图画上则满纸生机、包涵希望。庞德认为:“每一个概念,每一种情感,都以某种元形在我们活活泼泼的意识中呈现。”在晚清民国写宋人词意图的世界里,各种风神气韵运行其中,而“秀”是理解其融通精神的“元形”所在。

余论

词意图是词的视觉化形态,它作为对词作文本的摹写,或者词意的图像再现,具有重要的文学史意义。宋代以来人们对于词体与绘画共同的身份认同是“诗余”,作为“诗人之余事”的词和苏轼笔下“诗不能尽,溢而为书。变而为画,皆诗之余”的画,“诗余”固然是在诗本位思想下对其身份的边缘化,但正是在这样的比较中,我们可以窥得词和画内在的实质性联系。在艺术批评中,词和画有着诸多共同的审美标准、概念和范畴,比如意境、意趣、气象、气韵等,作为一种文化现象的词意图是词画关系体系的审美实践。

词作在丰富的长短句式中追求“言有尽而意无穷”的艺术境界,往往是通过拣选的意象对人生实境进行诗意化表达。相比较于词句,词意图则是又一度的创造。词句中的意象表现为具体的物象实景,词意图的创造旨在复现原本仅仅存在于词句中的场景,本质是一种可视的“幻境”。“截句入画”类型的词意画创作在晚清勃兴,这种类型的词意画力图最大限度地完成意象安置和词意抒发以呈现“顷刻”,实现了词作内涵的增殖。诚如法国汉学家罗思德所论,“因为文人重视文学,绘画所选择的题材也因此变得相当重要,常常涵蕴深刻的文学意义,有时甚至变成一种文学的诠注,体现当时文人的文学观念和对文章的想法,从而给画作多加了一层含义”。词意图在视觉上的呈现不仅是简单的文图结合的画面,更是注重表现词之外的词人和画作者的情感体验,其词画融通的精神内涵与传统文人的生命品格不无关系。

晚清士林的“好宋”之风、商业的发展以及“国粹”思潮的流行,词画共享的社会背景和艺术精神综合孕育了词意图发展的社会文化土壤。高居翰说:“画家让自己投入画中,成为其中理想文人的角色。”投入其中的文人,通过与词作共生的意象和意境营造来实现对于“不可说”的词意的表达。晚清文化史上的“写宋人词意”是对宋词的一次回望和致敬,拓展了宋词时间和空间的限度,具有“经典”的意义和价值。随着晚清时期宋词词意图影响的扩散,词意逐渐溢出文人画,在多种物质性载体上得到表现。民国时期流行一种被称作“黑白画”的艺术形式,融版画、剪纸等艺术元素,颇适合报刊的黑白印刷,当时黑白画的代表性作者黎朔便创作了多幅宋词词意画作品。甚至某些建筑的天台石窗,也通过石刻造型表现欧阳修的名句“月到柳梢头,人约黄昏后”。从中皆可看到一种文化风气所浸润的文化心理,而古典也正是通过文本形态、物质性载体的迁移延展,最终成为文明幕布上的一层底色。

作者单位北京理工大学教育学院

责任编辑 高小凡