再论词与画的换位问题

有关词与画的关系,历来需要置于另一个相邻的研究热点的参照之下,即诗与画的关系。这个研究版块是最能体现中国本土文艺特质的交叉领域之一,其理论研究成果相当丰富。早期经典如钱锺书《中国诗与中国画》、伍蠡甫《画中诗与艺术想象》等,都是中国艺术批评中的名篇。在海外汉学方面,程抱一辨析了中国不同艺术语言中的虚实关系;高居翰关注宋明诗意画中画家、观者与自然经验之关系等。近年来,吴企明通过梳理诗画艺术的深层沟通及其表现形态,意在构筑诗画融通的美学体系;陈正宏立足文献学本位,对绘画文献与文学文献并行考掘,开展诗歌、图像文本的互视与互释;刘石着意于对“诗画一律”命题及相关画论的重新辨析,在诗画关系的探讨上卓有建树。至于各类专题性的研究成果,更是不一而足。在这样的研究情势下,我们再来讨论词与画的关系,就需要坚持词“别是一家”的反思视域,而不能仅停留在文学史知识的层面梳理词画关系,以避免相关研究成为诗画关系模式的一种重复。其实,早在20世纪70年代,饶宗颐就有《词与画——论艺术的换位问题》一文予以专论;近二十年来,彭国忠、谭新红、王晓骊、周明初、赵雪沛、夏志颖等词学专家,张继刚、魏亮亮等美术史学者,对历代词画关系的讨论颇多创见,不仅对题画词、填词图等词史中的重要文化现象给予了足够关注,也深入探讨了“点染词法”“词意画”等本土自有的艺术传统。总的来说,学界的关注重心还是在唐宋词领域,即使有一些话题涉及明清时期,也主要是唐宋词及其创作模式在明清的传播与接受,较少关注明清文学世界中自生的词文化现象。本文尝试将研究的起点回溯至原始的图像文献,不再将文人别集中收录的题画词作为论述主体(当然仍会深入参考),这也是明清词画关系研究有别于唐宋的天然优势。只有词、画两类文献在数量上维持一定程度的均衡,相关的理论探讨才能做更深入的推进,而不只是单方面的推演与构想。如有关唐宋题画词的研究,固然已有不少优秀的学术成果,但之所以无法取得进一步的突破,实受制于书有题画词的唐宋存世画作数量较少。这些在唐宋文学中几无可能解决的难题,置于明清文献的广域视野下,将可能获得新的讨论空间与学术生命力,并反向完善唐宋词中某些因文献不足征而难以考察的问题。

一、现存宋元明绘画实物中的词画关系

在古代的词画关系中,存在一种先天的不均衡,即文字与图像的复制能力具有较大的差别。虽然宋人的词、画都是传统文化之瑰宝,但词在宋代已经拥有相当成熟且稳定的钞本复制能力,甚至个别词家的词集在南宋进入了更稳定的印本形态;而对图画来说,尽管个别经典画作也有不止一幅摹本存世,但其复制力远不能与文学作品相比,自然在历史中的散佚也更为严重。这种不对等的复制能力,直到晚明木板套印技术的发展,才在某些局部领域得以缓和。考虑到套印本在明清书籍中所占比重甚小,且主要流通于文人雅趣的空间范围内,实则不足以代表更广阔的词画关系。从这个角度来说,不同时代反映词画关系的核心文献和周边文献处于变动状态,宋元时期因涉词的绘画实物较少,题画词作与词学文献中的涉画批评,就成为词画关系研究中的核心文献。这一情况在入明以后发生了转变,原本因文献不足征而无奈处于周边位置的图像文献,因其更充裕的存世数量而进入核心文献的圈层,发挥出越来越重要的作用。这是我们在使用宋元明清词、画文献时,必须灵活处理的一面。

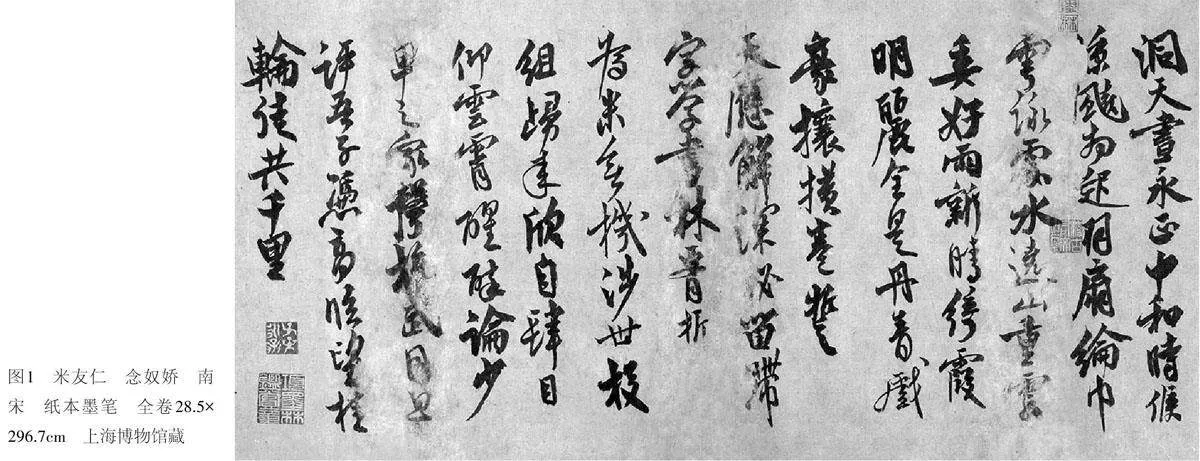

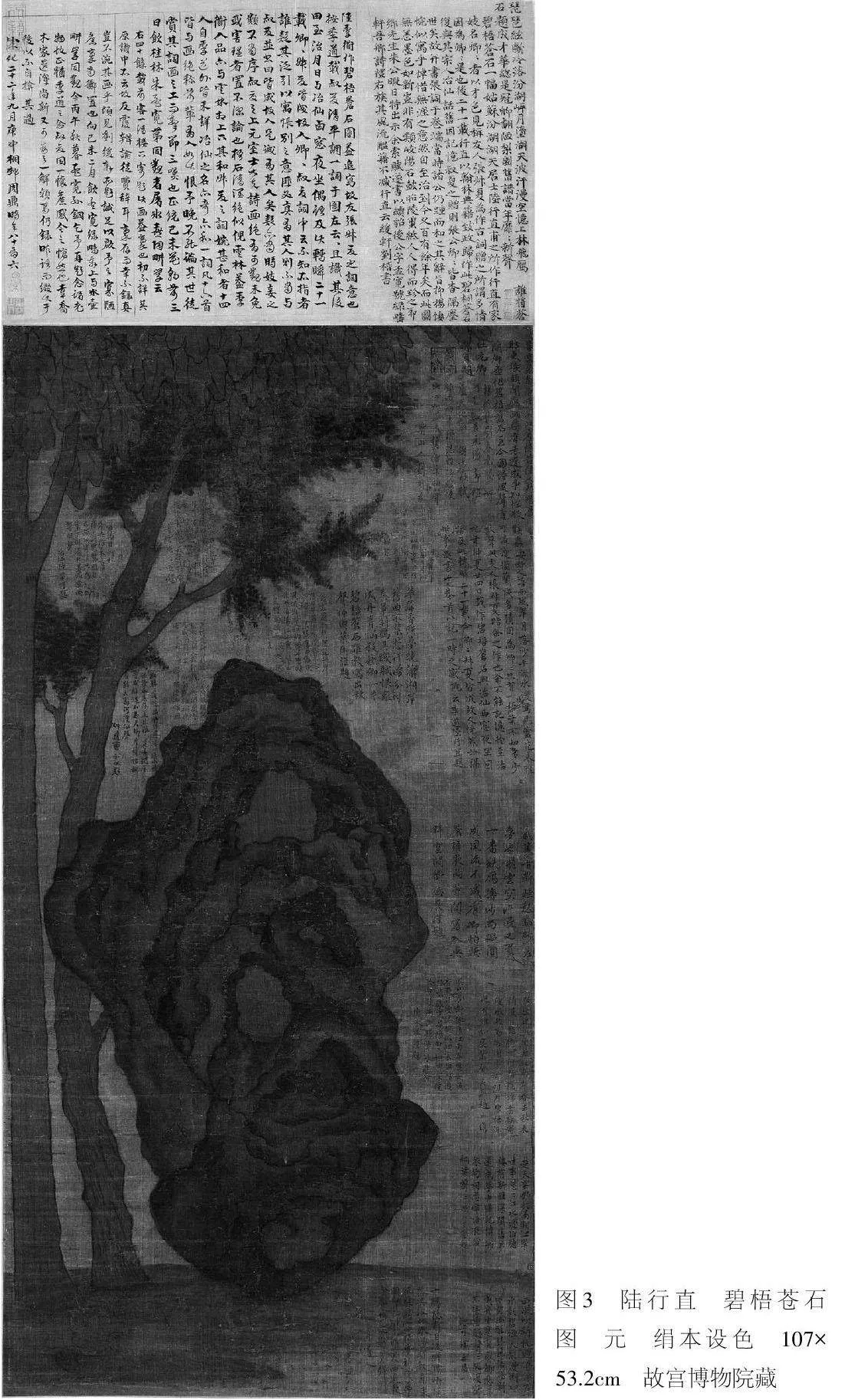

就最主流的题画词而言,周明初曾据《全宋词》《全金元词》《全明词》《全明词补编》统计,得宋人题画词140首、金人题画词5首、元人题画词108首、明人题画词545首(未计入江南春词),去除9首元明之际的互见作品,自宋至明,现存的题画词至少有789首。在这近八百首词中,源出绘画文献的只占很小的部分。大致可分为两类:一类其绘画实物尚存,足以据图像文本校录,甚至可以深入探讨其图文关系,最早者为米友仁《潇湘图》,卷后有自作《念奴娇》一首(图1),作于绍兴五年(1135) 之前;扬无咎《四梅花图》卷(故宫博物院藏),卷后题有自作《柳梢青》四首,为《逃禅词》的集外作品,作于乾道元年(1165);《宋高宗蓬窗睡起图》(台北故宫博物院藏),上有宋孝宗题赵构《渔父词》一首,并钤“寿皇书宝”印,当题于孝宗退位后(1189—1194),早于赵构《渔父词》的最早书籍出处《宝庆会稽续志》;赵孟坚《水仙图》卷(大都会艺术博物馆藏),卷后有周密《夷则商国香慢》题词,此词在《草窗词》中题曰《赋子鼓凌波图》,可予互证;元陆行直《碧梧苍石图》上题有张炎《清平乐》词,且有陆行直、卫德嘉等15人的同调唱和之作,作于至治元年(1321)。从存世画作来看,吴镇是题画词风气之关捩人物⑧,自其《仿荆浩唐人渔父图》(题自作《渔父词》16首,台北故宫博物院藏)、《嘉禾八景图卷》(题自作《酒泉子》8首,台北故宫博物院藏) 等后,风气渐盛,至明清蔚为大观。

另一类则是明中叶以后渐趋成熟的宋元明书画题跋集录。《全宋词》《全金元词》对此的征用颇为周全,涉及《清河书画舫》《铁网珊瑚》《珊瑚网名画题跋》《式古堂书画汇考》《大观录》等多部重要文献。如据《铁网珊瑚·画品》辑录者有李震《贺新郎·题高克恭夜山图》、无名氏《忆秦娥·王蒙画词意图》、王国器《菩萨蛮·题黄子久溪山雨意图》《踏莎行·巫峡云涛》等;据《珊瑚网名画题跋》辑录者有米芾《醉太平》、曾寅孙《减字木兰花·题温日观葡萄卷》、王国器《菩萨蛮·题倪徵君惠麓图》、倪瓒《定风波·题画梅》等;据《大观录》辑录者有董嗣杲《齐天乐》及张炎、刘沆、沈钦《甘州·题曾心传藏温日观墨葡萄画卷》各一首等。遗憾的是,在词画文献的互证效力上,这些作品与词集中所见的题画词无甚区别,都属于“有词无画”之作。

若要平等地讨论词与画的关系,那么,米友仁《潇湘图》、扬无咎《四梅花图》、佚名《蓬窗睡起图》、赵孟坚《水仙图》、陆行直《碧梧苍石图》、吴镇《仿荆浩唐人渔父图》等,便处于优先级的史料位置。但如此适宜的材料在宋元文献中屈指可数,尚难以支撑严密的理论探讨。而明清的绘画文献无疑是更加丰富的资源宝库。在宋明两代词作总数旗鼓相当的情况下(皆在两万首以上),明代题画词的数量远多于宋代,可见明人题画填词的风气较宋人更盛(尤以吴门画家为最);更因为存世明画中以词题跋的作品不在少数,我们足可通过词画的文本对话,进一步探讨题画词的写作路径。

关于存世明画的总量,学界尚无明确数字。相关的绘画资料汇集,暂没有《宋画全集》《元画全集》这样足以反映断代绘画整体面貌的大型项目。故笔者只能根据《故宫书画图录》《中国古代书画图目》及《明画全集》的已出部分,尽可能地予以标准化考察。虽然这三套文献所著录的明画数量,仅占存世明画的一小部分,但据笔者目力所及,其中未见于《全明词》《全明词补编》的题词作品仍有不少。在这方面,徐德智从《故宫书画图录》《中国古代书画图目》中辑得不少明人的题画词,如姚绶《三绝十八开》、沈周《题梅竹图》、史忠《题忆别图》、陈淳《题桃花竹石扇面》、谢时臣《题蕉石独坐图扇面》、陆治《题玉兰》《题沈周杨花图》、文嘉《二梅图》、莫是龙《山水花卉八开》、曹镤《花鸟四段》、陈洪绶《乞士图》《画隐居十六观》、王翚《临董文敏赤壁图》等画中题词,皆为《全明词》《全明词补编》所未录⑩。《明画全集》虽尚未有人从词学文献的角度作全面调查,但针对个别画家如沈周,已有较充分的题画诗词辑佚成果问世。事实上,以上辑佚成果尚有进展的空间,如台北故宫博物院的藏品中仍有遗漏,尚可辑出金铉《川拨棹》词(见盛懋《松溪泛月图》)、陆师道《南歌子》词(见陆师道《水墨扇面》)、曹尔堪《减字木兰花》和周铭《阮郎归》词(见周亮工《集名家山水册》) 等;至于《明画全集》中的明人题词,更是一批有待打捞、整理的重要材料,佚词数量较多如沈周《牡丹图》、董其昌《秋兴八景图》等,其例不胜枚举。

事实上,除了明画题明词这种习惯性的思维路径外,还应适当关注宋元画题明词与明画题唐宋金元词的情况,这涉及宋元画的递藏接受与明画题跋中对前人词句的引用,也在一定程度上反映了明人对词画关系的认识及其文本表达。如宋徐禹功《雪中梅竹图》后除元人张雨等题词外,还有晚明徐守和《柳梢青》12首,是现知在步武扬无咎《梅花图》的创作行为中填词数量最多的鉴藏家;又明陈宪章、孙隆《梅花诗画》卷(西泠印社藏),画后题有宋朱敦儒、苏轼、高观国、周邦彦、晁冲之等词,又有正统四年(1439) 王直跋云:“每幅空半纸,欲求诸公各题一诗而虑其难取,又欲求诸善书者写古人诗词,亦虑其不易,且或不能尽如意,乃取古作自书之……独墨梅词求之难。姬正见者,不知何许人,语意乃与予合,故录之。”可窥明人将己作附骥于宋元画后及以宋人词来题写今人画的古雅心态。

通过对上述题画明词(包括题宋元画与题明画)、明画题唐宋词两类基本文献的梳理,大致可以看出,词、画在物理空间中的对应关系主要分为三类。一是画、词的单独对应关系,即不存在题诗介入画面的情况,如宋佚名《玉楼春思图》,明陈淳《题桃花竹石扇面》、谢时臣《题蕉石独坐图扇面》等,不难看出,扇面、屏面等相对独立、较小空间的构图,更适合单首词的题写。二是一卷(册) 实物内有多开、多段图画,其中只有一部分属于词画关系,如姚绶《三绝十八开》皆一开绘画、一开书法的形式,仅有第十七、十八开为一词一画的关系,其余八组皆是一诗一画的关系;莫是龙《山水花卉八开》第七、八开为题词,其余皆为题诗;曹镤《花鸟四段》,第三段为题词,其余为题诗。三是一幅图画对应多首诗词作品,如钱选《西湖吟趣图卷》(故宫博物院藏),尾纸有明人刘球等九家题跋,唯“梦闇”(张肯) 寄《水龙吟》调;陈洪绶《乞士图》,题跋多至十数家,唯申穟寄《西江月》调。

基于以上绘画实物,我们至少可以留意几个问题。首先,题咏某画与题写某画之上是两个概念,题写于画面留白处(或周边) 与接裱尾纸专供题写也是两种情况。如同样是对词意画之所据原词的唱和题写,陆行直《碧梧苍石图》的画面空间中密密麻麻地写满了15首题词,虽然这在一定程度上重构了原画的布局,但我们至少可以展开词与画的直接对读;而文徵明《江南春词意图》将包括己作在内的全部和词题写在接裱的尾纸上,依照古人观看手卷的习惯,他们在阅读大部分吴中文人的《江南春》词时,画作本身已不在观者的视野之内了,此时的词画关系实则主要在文本意义层面,而非视觉层面。再如同为文徵明所绘《江南春词意图》(上海博物馆藏)、《江南春图》(故宫博物院藏)、《江南春图》(台北故宫博物院藏) 三图,都或多或少地保存了明人《江南春》题词,但前两幅图为手卷,题词皆见于接裱尾纸;台北故宫博物院藏《江南春图》则是竖轴,题词在画面空间的上部。两种装裱形制和题词位置,所营造出的观览体验有很大的不同。

其次,书画题跋在本质上是一种副文本,副文本与正文本未必构成平等的对应关系。图画不存而题跋文字尚见于文集,是一种类似于缺席批评的不对等;图画见存而其上的题跋文字不止一家,无论其跋语使用了何种文体,图画的唯一性与题跋的复数特点,决定了图画处于阐释的强势位置;当然,在画纸上有多篇题跋的情况下,题者采用诗体的惯性要远大于词曲体,无论是《三绝十八开》《山水花卉八开》这样的画册,还是《西湖吟趣图卷》《乞士图》这样的单幅绘画,词作为副文本在整体数量上都处于诗的阴影之下。

理解了以上三类不对等,那么,就词画关系的讨论而言,有两类样本尤其值得关注。一是明确构成“一词一画”关系的图画,如前文提到的某些扇面、屏面题词;二是构成“一画多词”关系的图画,未必要求题画诗完全退出,但至少题画词应占据副文本的主导位置。较知名的题词绘画基本都属于这类情况,如前述扬无咎《四梅花图》、陆行直《碧梧苍石图》、吴镇《仿荆浩唐人渔父图》等。事实上,无论是《柳梢青》还是《渔父词》,在题画词的内部已逐渐形成了自足的小传统,吴镇仿荆浩《渔父图》而取张志和《渔父词》调,其呼应之意甚明;至如徐禹功《雪中梅竹图》(辽宁省博物馆藏)、文嘉《墨梅图》(香港艺术馆藏) 等,皆可视为对画坛前辈所确立词(用调) 画(题材) 关系的一种致敬。

就题画词的题材而言,有学者做过统计,现存的两宋题画词中,有题花鸟48首、题人物41首、题山水18首、题竹7首;元代题画词中,有题人物47首、题花鸟33首、题山水19首;明代题画词中,有题人物280、题花鸟84首、题山水61首,另有杂画题咏35首及以“题画”“题扇”等为题、难以归类的词作85首。作为较客观的数据,虽然源于对存世词籍而非绘画实物的考察,却更能反映宋元明三代题画词的真实情况,不至于受到传世书画因藏家趣味而失于偏颇的影响。

但不同艺术形式之融通,重在主观之“意”,而非客观数据。徐建融认为,宋画“人物画科更近于叙事诗,山水画科更近于抒情诗,而花鸟画科更近于诗余”,这一对应关系确与现存宋代题画词的类型分布相近,但与明代集部所见题画词以人物题咏为主有明显出入。事实上,《明画全集》已出版部分所见题词,无论是引唐宋前人词,还是即撰明词,甚至清人题于接裱尾纸上的新词,皆以题花鸟、山水者居多。到底哪一类文献在史料存录与整理的过程中发生了更大的扭曲,是一个值得深思的问题。《明画全集》精选画作的选录标准是否有轻人物而重山水、花鸟的倾向,或轻世俗图像而重宫廷画、文人画的倾向?传世文献中的绘画史料固然有画作不存的缺憾,但在对各种绘画类型的记录上,是否因反映画作的当时存佚状况而更接近历史真实?

图像文本具有不可复制的特性,即使有少数摹本流传,其规模也不能与文字文本相比。但就文学与图像的关系而言,图画并非一直居于先发的位置,二者也有可能发生换位。当图像以插画的形式出现时,它就成了文学作品的副文本,起到辅助阐释的作用。宋元时期的版刻画虽较发达,但主要用于宗教、科技、世俗日用等领域,文学作品的配图主要表现为小说、戏曲人物及情节的绣像。一诗(词) 一画的表现模式,特别是两种艺术形式的篇幅基本均等的书籍,直到晚明的《唐诗画谱》《诗余画谱》等才流行开来。后文讨论的词意图、秘戏图词等,亦须置于版刻画技术及观念的演变史中考察,方能更周全地认识到词画关系的宋、明之别。

二、词乐式微下的艺术新境

词最初作为音乐文学而拥有广泛的生命力,可视为一种基于音乐表演的时间艺术。总的来说,音乐作为词文本的传播媒介,要早于书籍等其他物质载体。当然,随着时代的演进,部分作品在作家、题材、技法等文学要素的加持下渐成经典,书籍的文本汇集与文本稳定效应在此过程中作用重大,词得以流传的媒介发生了实质性的变化。即使如此,新词的一些非音乐性特征,并不会影响我们对词文本之发生状态的理解,也很难动摇后起词人对非音乐状态下的词创作特性的既定认识。无论是本来就与“演故事”密切相关的大曲、鼓子词、转踏等,还是被柳永自称为“亦愿变化多方”的“屯田蹊径”,在单篇结构的内部追求“从现在设想将来谈到现在”“由我方设想对方思念我方”,或借歌者之声音,或作者自己娓娓道来,与听众、读者形成情感之共鸣。总的来说,“诉说”一直是词曲的重要艺术手段之一,而时间性在其中占据了关键的位置。

与音乐不同,绘画是一种有关空间的艺术。画面感在词的美感营造中固然重要,但并不是词的原生特征。即使唐代就有《渔父词》这样的“随句赋象”“乃为卷轴”之作,但再怎么“曲尽其妙”“深得其态”,其画面感仍是《渔父词》在歌唱、聆听的过程中依附于音乐表现、受音乐感染而发的次生特征。如果说张志和的“随句赋象”还是同一作者在不同艺术创作行为之间的转换(从词家转变为画家),那么,宋初潘阆《酒泉子》词自云“别来几向画图看”,以及杨湜《古今词话》中记载“石曼卿见此词,使画工彩绘之,作小景图”,就表现出当时读者对词中所隐含的绘画元素的普遍关注。其实,无论张志和还是石延年(曼卿),最后绘成的都是词景图,即通过对词文本中具体人、物的描勒,取其实在的景观,而不在作品的指意传神(如后世更流行的词意画)。考虑到《渔父词》《酒泉子》皆带有地方风土书写的倾向,实际上颇有利于文学景观的视觉转化。故张志和“乃为卷轴,随句赋象,人物、舟船、鸟兽、烟波、风月,皆依其文,曲尽其妙,为世之雅律,深得其态”。石延年“使画工彩绘之”,观《酒泉子》十首中多亭台楼阁、庙宇宫殿等西湖景观,那么,其彩绘小景图很可能属于“画家十三科”中的“界画楼台”一类,为注重工艺性的画工所擅长。

我们考察宋人对词画关系的认识及表达,至少有三个层次的文学文献可供使用。首先,实物尚存的宋画是最理想的文本形态,但米友仁《潇湘图》之前的北宋时期,未见题词的绘画实物;其次,在实物偏少的情况下,因画而作的词也是难得的一类材料,现存较早的一批题画词,如俞紫芝《临江仙·题清溪图》、苏轼《定风波·墨竹》、仲殊《减字木兰花·李公麟山阴图》、晁补之《满庭芳·用东坡韵题自画莲社图》等,大致创作于北宋元祐(1086—1094) 前后;最后,难以判定某词在创作之时必为题画词,但可以通过北宋词中的“如画”表述来探究其侧面。

现存唐宋诗歌中的“如画”表述,浅见洋二视为一种“以真为假”的风景观念。落实到唐五代词中,既有通过绘画框架来把握风景的常规做法,也有早期女性题材词重视室内空间及对阻隔内外的屏画的独特利用。较之《花间集》中“山水如画”的表述方式,稍晚的北宋词呈现出两个新的特点:一是表述为“风俗如画”的城市书写渐多;二是在长调创作中发展出一种上、下片的结撰之法。如潘阆《酒泉子》的“别来几向画图看,终是欠峰峦”,柳永《抛球乐》的“近清明,风絮巷陌,烟草池塘,尽堪图画”,《望海潮》的“异日图将好景,归去凤池夸”,张先《破阵子·钱塘》的“南屏水石,西湖风月,好作千骑行春,画图写取”,《醉垂鞭·钱塘送祖择之》的“平湖晓。翠峰孤。此景出关无。西州空画图”,《河满子·陪杭守泛湖夜归》的“游舸已如图障里,小屏犹画潇湘”,韩琦《安阳好》的“白昼锦衣清宴处,铁楹丹榭画图中”,王安石《桂枝香·金陵怀古》的“彩舟云淡,星河鹭起,画图难足”等,语涉钱塘、汴梁、安阳、金陵等城市,其中不少为结句,所指向的(词人意欲表现或联想到的) 无一不是可予整体观看的城市风俗画类型。

随着“风景如画”的表达方式渐成词人的一种写作习惯,在填词中开始出现以“花鸟如画”“人物如画”的方式来表达词人对特定之“物”的喜爱,以花鸟拟画者如强至《渔家傲·梅影》的“浑似玉人常淡伫。菱花相对盈清楚。谁解小图先画取”,以人物拟画者如陈师道《南乡子》的“醉侧不须扶。唤作周家行画图。背立欠伸花絮底,知无。未信丹青画得如”。这些词人的时代稍晚于王安石、苏轼,可见不同绘画类型在宋代世俗或文人社会中的流行程度、北宋词在其不同发展阶段中各自适宜的文化生态环境,以及当时主要词人对此文体的文化归属认同。总的来说,在某一绘画类型的内部,词之“如画”表述的出现要比“题画词”略早一些。

由此可见,唐宋时人对词之时间性、空间性的思考都起步很早。无论是题画词,还是其他反映词画关系的形态,它们在空间维度为词艺术打开的新境,属于自立一片天地,并不根源于词作为音乐文学的时间特质,也不存在对音乐性、图像性的排他取舍。但从词乐关系、词画关系在词史中发挥的作用来看,宋末元初的词乐式微,仍是一个重要的节点。在此之前,词与其他艺术形式的关系,基本上是由音乐主导词之发生、发展机制,绘画(或图像思维) 则主要起到两个方面的作用:一是文人画之“诗意”造境对于提升词境的作用,包括勾勒、点染等绘画技法在词创作中的转化与运用,这偏向于一种词的雅化路径,苏轼词作尤为明显;二是以界画为主要表现形式的城市风俗画中的空间构图,对慢词写作中赋法的影响,以柳永的城市词为代表。黄裳说《乐章集》“能遗嘉祐中太平气象……想见其风俗,欢声和气,洋溢道路之间,动植咸若”,就属于一种对城市空间的想象。总的来说,随着文人画的崛起,前一种类型在南宋的词画关系中得到了进一步强化,如周密既有《云烟过眼录》这样的书画著录,又有《武林旧事》《齐东野语》《癸辛杂识》等广泛涉及世俗生活的笔记著作,但其《草窗词》中的涉画作品,如《水龙吟·赋宝山园表里画图》《宴清都·登霅川图有赋》《清平乐·三白图》《夷则商国香慢·赋子固凌波图》等皆题咏文人画,唯《清平乐·杜陵春游图》较难判断,或存在题城市风俗画的可能。

在失去音乐载体的情况下,词体如要保持对社会大众的开放度,较之文字传播的较高门槛,图像是另一类易于接受的传播媒介。一方面,词体在南宋以后日趋鲜明的典雅化特征,在元明文人画的文体选择中得到了很好的延续;另一方面,借力于印刷技术在中下层社会的普及,诗余画谱、秘戏图词等“眼光向下”的传播方式日渐活跃,图像在一定程度上填补了世俗世界中原本由词乐所承载的传播功能。

从本质上说,文人画中的“以画状词”与晚明坊刻版画《诗余画谱》等,都属于词意画的范围,唯二者的传播媒介及渠道各自有别。文人画中的词、画换位问题,后文将有专论,这里先介绍版画书籍对中下层读者之词画关系观的形成所起的作用。

虽然元明时期的画家以江南文人为大宗,但就风格而言,其作品中的文人画共性远大于创作者的地域个性;与之相比,万历四十年(1612) 宛陵汪氏刊印的《诗余画谱》,就体现出徽州版画较为鲜明的地域性、工艺性等特点。与传统文人画中“一词一画”的关系不同,《诗余画谱》将“词”再分为词文本和词书法两种属性,词文本来源于唐宋词名家,基本上选自《类编草堂诗余》,强调“古人笔意”;词书法则由当代名家创作,如江南地区的陈继儒、董其昌等人,强调“名贤真迹”。而在版刻插图部分,出版者会根据词文本的内容来选择适配的版画风格,如“李昭道”“仿郭熙”“仿刘松年”“仿吴炳”“仿梅花道人”等,其中既有唐宋画院的宫廷画师,也有文人画的大家,体现出较自觉的主题针对性。不少反映闺妇凭栏远眺的闺怨词,如李白《菩萨蛮·闺情》、秦观《眼儿媚·春景》等,因词中有“暝色入高楼,有人楼上愁”“楼上黄昏杏华寒,斜月小阑干”诸句,其配图就带有较明显的界画特征,使楼阁建筑处在近景位置而“规矩绳墨皆备”;而如黄庭坚《浣溪沙·渔父》等反映词人隐逸心绪的作品,则明确标识“仿王右丞”,且采用文人画中典型的“一江两岸”式构图,从多角度营造出一种远离尘世的气氛。

晚明黄冕仲为《诗余画谱》作跋,指出“诗余之词,婉然如画。天宝以来,一时柳屯田辈徒能即事即情,叶铿锵于音调;未能即景即词,敷璀璨于丹青。故可使知者会心,不能使观者悦目”。虽然这样的词史认识过于绝对,但宋词因其演唱属性而更便于“即事即情”,确是客观的事实。虽然宋词即景之作亦多,宋画中也有不少题词,但词体在宋元时期确实未能达成在更大范围内令“观者悦目”的目标。黄氏最后评价曰“诗余之变,变自汪君也。深慨向者之变变于诗,今日之变变于画”,此固为溢美之辞,但版刻画谱对词画关系的重新认识、组合与呈现,确实冲破了旧有文人画不易复制与传播的瓶颈,降低了普通民众的读图门槛。或许其中缺少一些艺术精英的创造力,但它让原本由文人主导的词画关系,在文本的表现路径上,下沉至更广阔、更基层的“观者”群体之中,实现了更大规模的社会化生产、流通与知识普及。

三、词意画与画意词:题画词的文本结构及其变化

在见于图像的词画关系中,词意画是较早突围并形成典范的类型。所谓“词意画”,是“以画状词”的一种形态,王晓骊认为指“画家根据前人词意构思而成的绘画作品,既可以整首词为表现对象,也可以以词中一句或数句为意来构图”。她认为最早的词意画是《唐代名画录》所记张志和《渔父词》,而现存最早的词意画实物,是陆行直据张炎《清平乐》词意而作的《碧梧苍石图》。在严格意义上,绘画所状之“词”,可以是词意,也可以是词景。较之有形的“景”,无形的“意”具有某种解释上的不确定性,在词意画与画意词的循环生产中,更容易生出新的文艺特质来。同理,画意词也只是题画词的一种写作方式。“以词题画”未必就是“状画”,既可以将题写的中心放在绘画活动而非绘画内容上,也可以聚焦于对画中景物的写实而非写意,本文的关注重点则在内容写意的这一类情况。

张志和《渔父词》画卷是否为词意画,因实物不存,我们无法做出明确判断。但既然“随句赋象,人物、舟船、鸟兽、烟波、风月,皆依其文”,则更偏重对物象的精细描勒,确保词文本与图像的一一对应。总的来说,首先是对词景的充分尊重,然后才是以渔父的高蹈意象来表现文人独有的归隐情结。据笔者所见,现存最早的词意画实物为宋佚名《玉楼春思图》(图2)。此图有宋无名氏《鱼游春水》(秦楼东风里) 词,其本事见于《能改斋漫录》《古今词话》《苕溪渔隐丛话》等多种笔记,或云“政和中,一中贵人使越州回,得词于古碑阴”,或云“东都防河卒于汴河上掘地得石刻,有词一阕”。又复见于南宋《乐府雅词》《草堂诗余》等总集,显然是一首在文人间流传颇广的作品。《玉楼春思图》是典型的团扇画,左侧近景为岸边双层水榭,绿树成荫,榭中有一凭栏女子,中景一片平湖,右上远景为群山迭,正对应词中“秦楼东风里”“几曲栏干遍倚”“佳人应念归期”“目断澄波无双鲤,云山万重”诸句,为词意画无疑。

虽然根据词、画的创作先后,可分为“以词题画”与“以画状词”两类情况,但有些作品是共时创作的,无法明确精准的先后关系,就变成了两种模式的交缠;有些作品则经历着历时性的持续创作,既有基于经典名篇的词意画,又有题写于词意画之上的新篇,就变成了两种模式的循环。前面提到陆行直的《碧梧苍石图》(图3),应是这种词意画与题画词之循环模式最早的实物案例。

《碧梧苍石图》的右上方有陆行直题跋:“此友人张叔夏赠余之作也,余不能记忆,于至治元年仲夏廿四日戏作《碧梧苍石》。”未说明取词景还是词意,明人周鼎的题跋方才确言“盖追写故友张叔夏之词意也”。图中所录张炎词与《山中白云词》中的文字略有差异:“候虫凄断,人语西风岸。月落沙平流水漫,惊见芦花来雁。可怜瘦损兰成,多情因为卿卿。只有一枝梧叶,不知多少秋声。”此图绘湖石一堵,左侧桐、柏各一,相伴而立,可知画家所取唯张词最后一韵之意境。此外,画卷中还有卫德嘉等15人的题画词,因完全次韵张词,故严格遵循了原词中“岸”“雁”等韵字,而这些韵字关联的意象,在《碧梧苍石图》中无迹可寻。从这个角度来说,卫德嘉等人“以词题画”,因需要照顾韵字,已不是严谨的写实,但被陆行直画中的湖石、桐树、柏树所牵扯,也无法做到全然的写意。故词的文本结构存在声律和意象两个层面的对应,前者为张炎词,后者为陆行直画。15首词中唯有徐再思词突破了这一结构模式,其词曰:“西风吹断,帆过浔阳岸。水影碧涵天影漫,倒印片云孤雁。琵琶旧谱新成,舟中应有苏卿。愁再不堪重听,声声又复声声。”完全取张炎词(或陆行直画) 凄凉孤愁之意,而与图中景物无涉。

如果说《碧梧苍石图》所反映的词画关系,至少保持了“意”的前后一致,那么,文徵明的多幅《江南春图》及其词作,则在词意上不断出新。由于倪瓒的手书词作被完整地装裱于文徵明《江南春词意图》的引首之后,那么,题写于此图后的其他词作,是意在呼应倪瓒的词作文本,还是文徵明的图像文本?至少在视觉效果上,这是一个比《碧梧苍石图》更鲜明的案例(张炎词见于陆行直的题跋中,未有手迹)。

《江南春词意图》前有倪瓒《江南春》词一首,后有沈周、祝允明、杨循吉、徐祯卿、文徵明、唐寅、蔡羽各一首,沈周又三首,文徵明又二首,王宠一首,袁褧二首等。此图近景坡岸上有长松、翠柳等高树,绿意盎然,中景一片平湖,远处浅坡楼阁,中有骑马游春、过桥会友、亭中观景、游湖泛舟等雅士活动。一方面,文徵明在保留倪瓒“一江两岸”式构图的前提下,采用了横轴而非倪惯用的竖轴形制,为倪瓒手迹及吴中词人题款留出了足够的空间(与之相比,《碧梧苍石图》明显准备不足);另一方面,他保留了原词中“静”“冷”“急”“湿”等冷色调韵字,弃用了远江光冷、落花辞枝、丝桐哀鸣、家徒四壁等偏清冷的景观意象,在某种程度上提高了唱和者的创作难度。

从以上介绍不难发现,《碧梧苍石图》和《江南春词意图》有不少相似之处,特别是同调次韵行为在一定程度上限制了词体创作的自由发挥。但文徵明与倪瓒所处异代,不存在张炎与陆行直那样的紧密关系,他可以毫无包袱地挣脱倪瓒设下的萧瑟疏淡、冷清寂寥的词调风格,改为一种充满温润与生命感的文人自适及对在地风景的满足。与其说他的绘画在表达倪瓒词的词意,不如说在表达他所理解的“江南春”词调的本意,毕竟缘题创作本来就是词体最具特点的一种表达方式。文徵明在己作《江南春》词中,亦洒溢出“彤帘霏霏宿余冷,日出莺花春万井”“楼前柳色迷城邑,柳外东风马嘶立”的明媚情景,可见他在词画关系的处理上是保持一致的。

画卷后的吴中文人题词,固然也有沈周、祝允明等以春意写闺怨的别样写法,但更多词人选择了与文徵明的画作进行对话。如杨循吉云“画船追游欢相及,远天无云鸡卵碧。风土清嘉古都邑,太平熙熙时道立”,徐祯卿云“西郊送春倾丽邑,痴忆东风久凝立”,蔡羽云“楼船游春女倾邑,水上花钗照人立。西园上才如吹萍,莫愁未老欢须营”等。甚至沈周在第二次创作的三首词中,所云“江南画船画不及,吴江篾楼纱幕碧。泛侈浮华连下邑,金皷过村人起立”“水边楼上多丽人,半揭朱帘露花影”“卖花新声满城邑,贯钱小女迎门立”诸句,带有强烈的地方风土色彩。从这个角度来说,词人用连续的题跋创作,充实了在绘画的纸面空间中已无法充分寄放的“江南春”的世界,而在此过程中,《江南春》词下片第五韵“邑”字,起到了将词人之笔引向城市书写的重要连接作用。多数词作采用了上片写自然之景、下片赋人文之景的文本结构,与此不无关系。

总的来说,从单纯的写景、写意之词,到专门的词意画,再到题写于画面之上或之后的画意词,文艺活动的参与者需要在词人与画家两种身份之间自如转换,甚至其中还穿插了观画者(鉴藏家) 这一特殊身份。随着作者转换至新的艺术身份,他便被赋予了新的创造力。两种不同艺术形式的文本结构完全适配,既不可能做到,也是对艺术的一种扼杀,如何调整,如何突破,才是词与画之换位问题的重点所在。否则,这种换位就只是艺术体性的静态换位而已,而非进入艺术史中广泛互动的动态换位过程。

四、新的艺术生产与秘戏图词对“侧艳之词”的回应

《旧唐书》记温庭筠“能逐弦吹之音,为侧艳之词”,此论于后世影响尤大。“侧艳”在很大程度上被尊为词之本色,“不着些艳语,又不似词家体例”。而在宋词的侧艳书写中,词的叙事性、时间性较易得到呈现。一则以女性的口吻讲述两性之感情经历,本就是五代北宋词的惯常内容,更借唐宋时期发达的歌伎制度,成为宋词作为音乐文学最有活力的一面;二则带有强烈队舞表演性质的转踏词,其存世作品多吟咏古今女性人物,如郑仅《调笑转踏》12首、秦观《调笑》10首、晁补之《调笑》7首、毛滂《调笑》10首等,莫不书写情事。

相对而言,用比拟画上人像的方式来称赞作者眼前的女性仪态,在宋词的侧艳书写中较为少见。在语涉闺房影像的花间词中,对“屏上山水”的描绘远多于“镜中美人”。虽也有北宋陈师道《南乡子》“醉侧不须扶。唤作周家行画图。背立欠伸花絮底,知无。未信丹青画得如”等经典作品,但这类描写更多出现在词乐渐微的南宋文人的创作场景之中,如方千里《解语花》“千斛明珠照夜。况人如图画,明艳容冶”,汤恢《倦寻芳》“记旧日、西湖行乐,载酒寻春,十里尘软。背后腰肢,仿佛画图曾见”等作品。据其中“唤作”“未信”“况如”“仿佛”等词,可知并非题画之作,只是作者填词时对美人图的一种类比和想象。

由此涉及一个问题,自唐代以来,虽形成了仕女图、美人图的创作传统,但词家缺少题写女性画像的传统。据周明初统计,宋元明题咏美人画之词,分别为宋词22首、元词12首、明词125首,总计159首。现存较早的题女性画像词,可分为两种情况:一类如秦观《南乡子》“妙手写徽真,水剪双眸点绛唇”,高观国《思佳客·题太真出浴图》“写出梨花雨后晴。凝脂洗尽见天真”等,以对历史人物的想象为主题;另一类如辛弃疾《西江月·题可卿影像》“人道偏宜歌舞,天教只入丹青”,吴文英《望江南·赋画灵照女》“不识朝云行雨处,空随春梦到人间。留向画图看”等,是对已故女性亲友的追忆。不管哪种情况,所描绘的都是姓名可知的人物,其题咏意在对具体之“人”的观看,而非对“物象”之人的赏玩。与之相比,用词体来描写物化的美人仪态,最早见于韩淲《浣溪沙·题美人画卷》,而晚宋刘辰翁《如梦令·题四美人画》以更精细的姿态(褪履、托腮、欠伸、折桂) 描绘著称,其出现时间普遍较晚,这与从“花间词”而来、擅长类型描写而不意在抒写个体性情的“本色”词一脉,形成了相反的趋向。

元明以来的题美人图词,可谓数量众多,但其主体风格的形成,实根源于图画自身的题材类型,与词体在元明时期的风格嬗变没有太大的关系。事实上,自元代至明隆庆以前,社会上流行的一直都是各种版本的《草堂诗余》,更显“侧艳”本色的《花间集》并非明词宗尚的主流,直至万历八年茅氏凌霞山房刻本刊印流通之后,才形成了又一波的花间习气,受其影响的直接成果就是王世贞、高濂等人的软腻词风。故在严格意义上,将明前中期的各种艳体写作倾向,简单地归因于花间词风并不合适。较稳妥的做法是,即使在明代词坛内部,也应将万历前后的词画关系划分开来,予以更为精细的考察。

与“花间”本色在晚明的重焕活力不同,俗文学作品及其出版物对词画关系的利用,从元末明初开始,始终存在隐性线索。虽然在传统的文学史书写中,明前期的俗文学活力远不及元代繁盛,但元代戏曲、小说中的人物却未受此挫折的影响,渐次进入明代文人的艺术观赏与典藏世界之中,如邵贞亨《减字木兰花·崔女郎像》、瞿佑《画堂春·题莺莺故事》二首、张肯《沁园春·题崔莺莺像》、唐寅《过秦楼·题莺莺小像》等,从元末至明中叶,基本上未有断绝。其中瞿佑词明言“蹇舍以崔莺故事画作《春闺欢会》《秋郊惜别》二图求题”,与其他几人题写的小像词有所不同,表现出更鲜明的叙事倾向,而且两词的首句“好风摇动拂墙花,西厢月射窗纱”“碧云开霁雁南飞,黄花满地芳菲”,明显化用《莺莺传》《西厢记》中的成句“待月西厢下,迎风户半开。拂墙花影动,疑是玉人来”“碧云天,黄花地,西风紧,北雁南飞”,足见作者并非只是对美人画像的简单凝视,而是对此俗文学故事的前后文本系统亦有充分的阅读。

如果说以上属于俗文体及其题材的雅化,那么,在嘉靖年间出版业再兴之后,雅文体及其题材的俗化,也成为当时雅俗互动潮流中的重要一环。唐宋时期的一些女性仪态词甚至美人图词,被直接拿来用到艳情小说的某些场景之中。这种韵散相间的写作方式,是中国古代通俗小说中的普遍现象,对万历以后渐趋发达的艳情小说来说,词曲的使用从《新刻绣像批评金瓶梅》开始就已成为一种“别是一家”的创作习惯,甚至在有的小说中,词曲占据了毫不逊色于诗歌的数量和功能。据赵义山《全明小说寄生词曲辑纂》统计,当时较经典的艳情小说如《绣榻野史》存词104首,《弁而钗》存词22首,《欢喜冤家》存词20首,《浓情快史》《昭阳趣史》各存词15首等,存词量明显高于同时期的其他小说类型。也就是说,在对男女私情的描写上,词体自有其较之诗体的独特优势,与是否借助图像的视觉效力关系不大。

当然,镌像、绣像刊印也是中国古代通俗文学的重要出版方式之一,早在元建安虞氏《新刊全相平话五种》等印刷书籍中就有较普遍的使用。这一形式落实到明代艳情小说的出版中,便是一些表现男女秘戏行为的木板刻图,被不失时机地插入小说故事情节中,如《京刻唐明皇杨太真外传》《镌图像赵飞燕外传》《新镌出像批评通俗小说龙阳逸史》等。在这种文图关系中,插图主要起到小说副文本的作用,用以调剂、满足读者的视觉想象,故插图中不会再平添新的诗词。也就是说,在图书刊印者的认知中,插图是为正文服务的,如果在插图中再植入新的文本,反而会扰乱原本清晰的文图关系。但这种主次清晰的关系,在如《京院秘传洞房春意册》等出版物中被打破。《京院秘传洞房春意册》在全录《杨太真外传》《赵飞燕外传》并保留若干插图的基础上,在卷末刊印了30幅独立的行乐图,其中22幅无诗词,8幅在画框内空白处刻有一词。总的来说,这30幅版画足以作为一套独立的图册而成立,在某种程度上转移阅读者的目光,将其从一位文学立场的小说读者改换至某种趣味立场的读图之人。我们不禁要问,既然已经顺利地引导读者完成了身份的变换,那么,在插图中加入诗词,又发挥怎样的功能呢?

从词体的立场来说,这种在晚明社会盛行的秘戏图词,无疑是词体俗化的一种极端表现。秘戏图自汉代以来就相当发达,从宫闱至民间,皆有其宽广的生长土壤,但由于并非精英艺术的缘故,早期的秘戏图像保存不易,多以画像石等出土文物形态得以存世。明中后期是秘戏图的繁荣时期,不仅出现了唐寅、仇英等创制名家,还有将套色木刻彩印技术用于秘戏图制作的精致做法。由于多色套印的秘戏图多为卷轴、册页的形式,一诗(词) 一画的呈现方式就成为当时的主流样式。较之《京院秘传洞房春意册》尚保留了一定篇幅的小说文本,且词、画的组合关系并不稳定,《素娥篇》《花营锦阵》《青楼剟影》等图书,则仅有图像而无故事,且确立了相当稳定的“一词一画”关系(也有如《胜蓬莱》等为“一诗一画”关系),可见词体在表现男女私密感情及行为上的风格优势。而在出版者眼中,这种用词体的形式将原本被士人视为鄙俗的艳情小说及其图像,改造为一种士人“情趣”与“风流”的做法,可以提升此类书籍的阅读阶层(至少在心理层面),故不少出版商会在一些秘戏图词后题款曰“南国学士”“桃园主人”“万花谷主”“风流司马”等,这其实是一种迎合下层读者心理的书籍雅化方式。如果我们没有“写意专属于文人”的执念,那么,这些与秘戏图构成“一图一词”关系的作品,实可视为一种特殊的画意词。

秘戏图词语涉私秽,大多由出版方创撰,亦不排除有一套通用的文本作为公共资源。但有个别秘戏图的词作,实改写唐宋词而来,较为特殊。如《素娥篇》“稍婆摇橹”图,其词云:“鸳央浦,春涨一江花雨。新娶稍婆学把橹,信水随流去。舟子相呼相语,认个桃源住处。百丈深滩弯曲路,花迷侬更渡。”实改写自张元干《谒金门》词。其中固有个别字词的改易,但此处的重点并不在出版方的“点金成铁”,而在几乎相同的词文本,随着其所反映的词画关系的改变,其文本内容及性质也在发生剧烈地变动。原本的江岸春愁之情景,借助文学语言模糊性的桥梁,被具象化为房中秘术之一种。看似词意的转变,实则来自图像对文本内在潜能的调动。

事实上,除却元明的小说类书籍,在一部分戏曲插画中也出现了“一词一画”的叙事表现方式。如明崇祯刻本《新镌节义鸳鸯冢娇红记》(京都大学图书馆藏) 的卷首,有陈洪绶所作版画四幅,皆以戏中女主人公娇娘为形象,每一幅配孟称舜撰《蝶恋花》一首。从图画类型来说,这当然属于人物画的一种,但较之宋元文人或画师笔下的美女图,此娇娘形象的重点并不止于其神情与姿态,更在其潜在的叙事功能。陈洪绶虽没有为这四幅版画命名,但已有美术史家指出其代表了娇娘“待字闺中”“决心相爱”“生死由之”“绝食永诀”四个阶段。由此来说,这是一套意在凸显戏剧张力的人物画,不同的身段仪姿,既从故事推进的共性角度,反映了娇娘不同阶段的心理活动,又从叙事文体的差异性角度,突出了画中人物的舞台特点,即需要有戏曲化的造型表现,从而有效地区别于小说人物的图像呈现。

明词以占宋元明词总量一半的规模,承担了题咏美人画词作近八成的创作数量,从这个角度来说,明词对女性图像的响应是相当积极且持久的。当然,在相当长的时间内,这种响应固有数量上的明显提升,但其本质上与宋元词人的创作并无区别,除了少数作品如瞿佑《画堂春·题莺莺故事》二首,具有较浓烈的叙事色彩外,其他仍是一种静态的表达,是词体创作对图像之可视化特点的回应。晚明小说中的秘戏图词与戏曲中的人物像题词,在一定程度上,将词作的画面呈现能力,从静态激发至动态层面。也就是说,词体创作亦有能力对图像之叙事性特点作出某种形式的回应。从词画关系的立场来看,这是在创作观念及技法上的一大突破。

结语

综上所述,我们可以换一种思路来理解中国词史。这种思路基于词与音乐、绘画等周边艺术形式之关系的调整。作为词的原生特征,音乐性一直是评价词发展之盛衰的重要标准之一。虽也有数量不等的“如画”表述、题画词作品、实物绘画等材料,但在宋末元初以前,词与其他艺术形式的关系,处在一个由音乐主导词之发生、发展机制的阶段。绘画主要起到通过文人画造境提升词境、借城市风俗画改造慢词赋法这两方面的作用,分别以苏轼词、柳永词为代表。宋末词乐式微后,词借图像这一视觉媒介,继续保持着对社会大众的开放度,除了日渐发达的元明文人画题词外,“眼光向下”的《诗余画谱》、秘戏图词等在世俗社会中的传播效应,也相当重要。甚至晚明小说中的秘戏图词、戏曲中的人物像题词等,将词作的画面呈现能力,从静态激发至动态的层面,对词画关系来说,是在创作观念及技法上的一大突破。清词在数量、质量上虽远较元明词为胜,但就对词画关系的理解及呈现方式而言,晚宋与晚明是至关重要的发展节点,是“清词中兴”潜在的文艺资源。

而在词画关系的内部,有关词与画的换位问题,固然可以理解为两种艺术形式之间的主客换位,但任何换位都不能完全停留于抽象的思考,还需要更多的绘画实物参与深入论证,以更开放地理解“位”的意义。将题画词的本位从词文本转移至图上文本,是一个载体的换位问题;词意画与画意词的对应关系及其侧重点的变化,是一个文本结构的换位问题;女性图像词的表现力,从空间性的形态突破至时间性的叙事,更是一个需要引入第三种艺术形式(如小说、戏曲等) 的换位问题。只有更立体、更深刻地认识词学的周边世界,将所谓的艺术换位问题放置在一种彼此均衡的思考方式中,很多原有的问题或可得到新的解答。

作者单位北京大学中国古文献研究中心、中国语言文学系

责任编辑 王伟