中华优秀传统文化融入中学化学教学的实践与探索

摘 要:本文以“物质的变化和性质”为例设计教学案例,通过合理的教学内容和模式将传统文化素材资源融入化学学科教学中,旨在丰富学生的人文修养,并提高教学质量。

关键词:传统文化;初中化学;课程资源;案例设计

文章编号:1008-0546(2024)11-0058-04

中图分类号:G632.41

文献标识码:B

中华优秀传统文化是中华民族的瑰宝,继承与发扬中华优秀传统文化是我们所面临的重大任务。《普通高中化学课程标准(2017年版2020年修订)》和《义务教育化学课程标准2022年版》都强调了中华优秀传统文化的重要性,要结合年龄特点和学科特色,把中华优秀传统文化与课程内容有机融合,使学生的社会责任感、创新精神、实践能力得到充分发展。[1,2]基于此,大量学者开始重视将传统文化教育融入化学学科教学的研究。何朝晖[3]提出,在化学教学中渗透传统文化具有科学价值、人文价值和思想价值;王后雄[4]和李祖艳[5]分别从多个角度分析传统文化在化学教育中的价值,以及提出传统文化与化学教学的融合有利于提升学生的文化底蕴;鲍继才[6]认为在化学课程中应增强传统文化的感染力与吸引力,使其创造性地转变和创新性发展。然而,也有部分学者通过深入研究,揭示了传统文化与化学教学融合的优势与存在的不足。[7—9]其优势在于,传统文化融入化学教学可以提高学生的课堂参与度和学习兴趣,了解更多传统文化并提升民族自豪感。至于其不足,则主要体现在两个方面:一是学生对传统文化的认知相对匮乏;二是教师在将传统文化融入教学中的意识较为薄弱,且缺乏相应的有效教学方法。

因此,本文以人教版化学九年级教材为研究对象,通过对教材中的传统文化进行归类和筛选,并探究传统文化素材资源和化学课堂教学融合的教学策略,构建一个能够灵活融入化学教学的传统文化素材库,为初中化学教学实践中融入传统文化元素提供切实可行的参考与指导。

一、初中化学教材中的传统文化资源梳理与分析

通过对教材中的传统文化资源进行系统梳理,笔者归纳出在课堂导入、课堂教学及课后延伸等环节有效利用这些资源的方法(见表1)。教材中富含传统文化素材,这些素材可作为情境创设的背景材料,不仅使课堂生动有趣,还激发了学生对传统文化的兴趣。在融合传统文化于课堂教学时,教师应深入挖掘其教育价值,引导学生深度学习,从而增进自我文化认同。课程设计需巧妙融合学科知识逻辑、历史发展脉络及学生认知规律,探索“活动”“素养”双线并进的最优教学模式。此外,课堂练习、家庭作业及测验等也应成为传承传统文化的有效渠道。例如,从《天工开物》《梦溪笔谈》等古代科技典籍中精选命题素材,设计富含传统文化元素的化学试题,让学生在解题过程中体会到化学原理与传统文化智慧的交融,深化对化学知识的理解与应用。

梳理化学教材中的传统文化资源发现,这些资源以图画、文本等形式广泛分布于教科书的各个板块,启示教师可以灵活运用多样化的教学模式,将传统文化有效融入化学教学之中。中华传统文化可大致分为传统思想、传统习俗、传统生活、文化遗产及传统艺术五大类。尽管化学教材主要聚焦于后三者,但前两者同样不可或缺,它们对于帮助学生树立文化自信具有重要作用。因此,教师应全面考虑,合理利用各类传统文化资源。

二、中学化学——传统文化素材库

中华传统文化博大精深,涵盖天文、算术、农业、医疗保健、酿造等多个领域。在浩如烟海的历史遗产中,筛选出既适合中学化学教学又契合中学生认知与心理特点的传统文化素材,实非易事。基于初中化学知识框架,笔者从物质的组成与性质、化学实验以及物质化学变化三方面出发,构建了与课程紧密相关的传统文化资源素材库(见表2)。

三、“物质的变化和性质”教学设计

1. 教材与学情分析

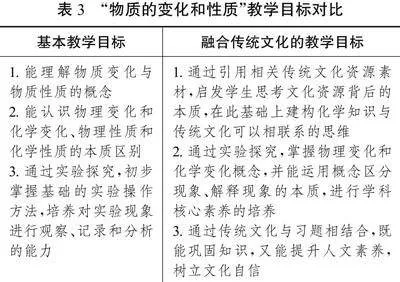

本节教学内容为人教版化学九年级上册第一章第一节“走进化学世界”的第一课时。尽管学生尚未对化学进行系统性学习,但他们在日常生活中已有所接触,如观察过化学变化与物理变化的现象。然而,由于缺乏化学视角的探索,学生未能深入理解这些变化的原理。学生已具备一定的合作探究能力,但在实验操作方面尚显薄弱。同时,他们对于传统文化的了解多停留在表面,缺乏深入探究。在教学过程中,教师应紧密联系学生的日常生活经验,引导学生通过观察、分析,逐步掌握物质变化、性质属性等基本概念。这样有助于学生更好地理解物质变化的规律与本质,以及清晰区分物理变化与化学变化的界限。本节课的教学目标如表3所示。

2. 教学过程

(1)环节一:认识传统工艺中的变化。

[教师活动]播放人类早期制作石器以及唐三彩的工艺视频。

[学生活动]认识古代打磨石器和制陶流程,思考这里面所包含的改变的本质是否一样。

[教师]向大家演示三个实验,第四个实验由大家分组完成,观察现象,并做好相关记录,观察在反应前后是否有新物质产生。

[演示实验1]水的沸腾实验。

[演示实验2]在装有石灰石的试管中加入稀盐酸,再通过导管通入澄清石灰水,观察现象。

[演示实验3]在两个试管中,分别加少量的研磨前和研磨后的胆矾,各自加少量的水,振荡摇匀,直至得到澄清的硫酸铜溶液。之后,再向这两个试管中分别加入氢氧化钠溶液,观察现象。

[学生实验4]将部分胆矾结晶体放入研钵,用研杵捣碎,观察其变化,并记录改变前后的物质。

[教师]观察完四个实验现象,那么这四个实验分别有没有新的物质产生,分别属于什么变化?

[学生]实验1和实验4反应后没有生成新物质,是物理变化;实验2和实验3反应后有新的物质生成,是化学变化。

[教师]化学变化的本质是什么?

[学生]化学变化的本质是反应后有没有新的物质产生。

[教师]请思考,打制石器的演变过程与烧成的彩陶有什么本质上的区别?

[学生]古代打制石器的过程是物理变化,烧制彩陶的过程是化学变化。

[演示实验]电线的燃烧。

[教师]请思考,电线的燃烧实验过程是物理变化还是化学变化?

[学生]由于实验结束后产生的黑色固体和实验前的白丝不同,表明有新的物质产生,所以发生了化学变化。

[教师]化学变化可能会伴随发光、放热、颜色的改变、气味的改变、释放气体、形成沉淀等现象。

[设计意图]通过介绍传统陶瓷的精心制作过程和石器制作的场景,激发学生的学习兴趣,促使他们主动探索并深入理解中华传统文化的精髓。这一过程不仅加深了学生对化学与传统文化之间紧密联系的认识,还通过实验操作观察与记录,有效培养了学生的观察和归纳能力,激发了他们的探索精神。让学生在亲身参与研磨等实践操作中,感受化学的无限魅力。

(2)环节二:寻找古诗和成语中的物质变化。

[教师]古诗《石灰吟》中哪些是物理变化?哪些是化学变化?

[学生]诗中第一句是物理变化,后三句是化学变化。判断是否是化学变化要依据本质来判断,即是否有新物质产生。

[教师]沙里淘金、木已成舟、滴水成冰和百炼成钢这四个成语中涉及化学变化的是哪一个?

[学生]百炼成钢。

[教师]物质在化学变化中表现出来的性质是化学性质;不需要通过化学变化而显现的性质称为物理性质。

[设计意图]在课堂练习中融入传统文化元素,有助于学生清晰地梳理思维,明确物理和化学变化的原理依据。在化学教学中结合传统文化,不仅能够激发学生的学习兴趣,还能丰富课堂的文化氛围,同时实现跨学科的融合教学。

3. 教学反思

在这一节中,“物质变化”“物质性质”这两个主题,既从传统文化出发,又与学生的生活密切相关,有利于学生对这两个主题进行深入的了解。同时,通过实验引导学生认识物理与化学变化之间的本质差别。此外,向学生提出一些与中华传统文化相融合的化学问题,让学生能够更好地理解、掌握中华文化。

四、教学建议

1. 合理甄选教学内容与模式

并非每节课都需融入传统文化,而应视课程内容而定,巧妙设计课堂导入、情境创设、教学实施及课后延伸等环节,确保与教学内容紧密相连。为此,教师应持续探索并丰富教学材料、精选案例与习题资源。在挑选传统文化素材时,应强调其化学相关性,即紧密贴合化学学科特点。例如,在讲解燃烧与灭火时,可引入古代钻木取火或生火方式的演变,以此自然融入传统文化元素于化学教学之中。

2. 尝试与人文学科深度融合

化学是以物质的组成、结构以及性质为基础,以客观的存在为主要形式来研究世界。而语文、政治等人文学科则侧重于以人类情感为基础,通过感性思考将世界转化为文字表达。两者各有千秋,相辅相成。在化学教学中融入传统思想文化,既能传授科学知识,又能培育价值观与人文精神。例如,学生在政治学科中领悟到的螺旋上升式发展观,在化学学习中得以实证,如大气组成的认知历程,从初步假设到实验验证,最终确立科学结论,这正体现了科学发展的动态性与时代性,科学并非静止不变,而是与时俱进,不断革新。

3. 丰富自身人文素养

在教学过程中,教师需具备一定的文学底蕴,深刻理解传统文化4a4608a1a7d134b17e996c398882b5ea3f2bdaf9a09f3ad986be3017ceaaba11内涵,方能有效传达思想精髓。备课虽为基础,但课堂瞬息万变,需教师灵活应变,适时融入价值观教育。但值得注意的是,化学教学的首要任务是传授知识,价值教育应适度,避免喧宾夺主。过多引入传统意识形态易使学生分心,妨碍知识构建。因此,教师应巧妙融合渗透方法,营造富含传统思想文化的人文氛围,让学生在潜移默化中受到思想熏陶,自然形成正确价值观。

五、结论

在初中化学教学中,教师应充分挖掘传统文化的教育功能与价值,以此激发学生的兴趣,培养其解决问题的能力及化学学科的基本素养。教师应擅长搜集并整理优秀的传统文化材料,在恰当的时机将其融入化学教学中。同时,要注意把握教学节奏,做到言简意赅,使化学教学与传统文化相得益彰。这种融合不仅有助于实现立德树人的教育目标,还能提升学生的审美素养和化学学习兴趣,让学生在掌握化学知识的同时,增强对中华文化的认同感和自信心。

参考文献

[1]中华人民共和国教育部.普通高中化学课程标准(2017年版2020年修订)[M].北京:人民教育出版社,2020.

[2]中华人民共和国教育部.义务教育化学课程标准(2022年版)[M].北京:北京师范大学出版社,2022.

[3]何朝晖.初中化学教学与优秀传统文化教育探析[J].教师,2017(27):100-101.

[4]王后雄,孙建明.新课程化学教科书中传统文化元素的比较研究[J].化学教育,2014(1):4-7.

[5]李祖艳.传统文化融入化学教学提升学生人文底蕴的思考[J].试题与研究,2020(15):139.

[6]鲍继才.让优秀传统文化为化学教学“添彩”[J].化学教与学,2017(3):21-23,10.

[7]李梦倩.传统文化融入化学教学对学生化学学习态度的影响研究[D].长沙:湖南师范大学,2020.

[8]张超.传统文化知识在初中化学教学中的应用研究[D].重庆:西南大学,2020.

[9]文静.传统文化课程资源在高中化学教学中的应用研究[D].内蒙古:内蒙古师范大学,2020.

[10]朱汝葵,李硕,陈思静.《天工开物》蕴含的化学知识分析与应用[J].广西教育,2021(38):119-120,152.

[11]玛地娜·阿布力孜,粟智.隐藏在古诗词里的化学反应——以古诗词辅助化学教学例谈[J].教育观察,2021(43):80-82,88.

*基金项目:本文系安徽省省级研究生教育教学改革研究项目(2022jyjxggyj348)、安徽省高等学校省级质量工程教学研究重点项目(2022jyxm1308)、合肥师范学院思政示范课程(2022szsfkc03)、安徽省大学生创新创业训练计划项目(S202314098081、S202314098097)、合肥师范学院研究生创新基金项目(2024yjs111)的研究成果。